Содержание

- 2. Шигеллез Шигеллез (бактериальная дизентерия, shigellosis, dysenteria) - острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Shigella с

- 3. Шигеллез Резервуар и источник инфекции — человек. Наибольшую опасность представляют больные с лёгкой и стёртой формами

- 4. Шигеллез Клиническая картина В настоящее время выделяют следующие формы и варианты дизентерии: Острая дизентерия разной степени

- 5. Шигеллез Дизентерия, вызванная шигеллами Зонне, отличают склонность к развитию более лёгких или стёртых атипичных форм без

- 6. Шигеллез Колитический вариант острой дизентерии: протекает в среднетяжёлой форме, характерно острое начало с повышения температуры тела

- 7. Шигеллез Гастроэнтероколитинеский вариант отличают короткий (6— 8 ч) инкубационный период, острое начало заболевания с повышением температуры

- 8. Шигеллез Стёртое течение дизентерии в настоящее время встречают довольно часто. Больные жалуются на чувство дискомфорта или

- 9. Шигеллез Лабораторная диагностика Наиболее достоверно диагноз подтверждают бактериологическим методом — выделением шигелл из каловых и рвотных

- 10. Шигеллез Лечение При наличии удовлетворительных санитарно-бытовых условий больных дизентерией в большинстве случаев можно лечить дома. Госпитализации

- 11. Шигеллез Лечение При острой дизентерии среднетяжёлого и тяжёлого течения основу этиотропной терапии составляет назначение антибактериальных препаратов

- 12. Шигеллез Профилактические мероприятия. В профилактике дизентерии решающая роль принадлежит гигиеническим и санитарно-коммунальным мероприятиям. Необходимо соблюдать санитарный

- 13. Холера

- 14. Холера Холера — острая антропонозная кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Характерны диарея и рвота, приводящие

- 15. Холера Резервуар и источник инфекции — больной человек или вибриононоситель. Больной наиболее опасен в первые дни

- 16. Холера Клиническая картина Инкубационный период при холере варьирует от нескольких часов до 5 сут. Заболевание отличает

- 17. Холера В случаях выраженной дегидратации внешний вид больного приобретает характерные черты: кожные покровы становятся бледными, холодными,

- 18. Холера Лабораторная диагностика Установление окончательного диагноза возможно только после получения результата бактериологического исследования, требующего 36—48 ч.

- 19. Холера Лечение Больных холерой и вибриононосителей обязательно госпитализируют. На догоспитальном этапе, а также в стационаре при

- 20. Холера Мероприятия в эпидемическом очаге Основные противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры: • ограничительные

- 21. Ротавирусная инфекция

- 22. Ротавирусная инфекция Ротавирусная инфекция – острое антропонозное инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемое ротавирусом, и

- 23. Ротавирусная инфекция Основной механизм передачи - фекально-оральный, реализуемый преимущественно водным, пищевым и контактно-бытовым путем. Источник инфекции

- 24. Ротавирусная инфекция Инкубационный период при ротавирусной инфекции составляет от 12 часов до 3-5 дней (чаще 1-2

- 25. Ротавирусная инфекция Клиническая классификация. На сегодня общепринятой клинической классификации ротавирусной инфекции нет. Выделяют типичные (гастрит, гастроэнтерит,

- 26. Ротавирусная инфекция По тяжести течения выделяют: Легкая форма (20-40%) ротавирусного гастроэнтерита характеризуется лихорадочной реакцией до 38°С,

- 27. Ротавирусная инфекция Диагностика При ротавирусном гастроэнтерите материалом для исследований служат фекалии. Наиболее эффективным способом диагностики ротавирусного

- 28. Иерсиниоз

- 29. Иерсиниоз Острое зоонозное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением ЖКТ в сочетании с разнообразной токсико-аллергической и полиочаговой симптоматикой.

- 30. Иерсиниоз Резервуар и источники инфекции — различные животные, главным образом свиньи, крупный и мелкий рогатый скот,

- 31. Иерсиниоз Клиническая картина Инкубационный период при кишечном иерсиниозе — в пределах 1—6 сут, (при псевдотуберкулёзе варьирует

- 32. Иерсиниоз Генерализованная форма. Отличается полисиндромностью проявлений. На фоне развития общетоксического синдрома с высокой лихорадкой часто отмечают

- 33. Иерсиниоз Лабораторная диагностика Эффективность выделения возбудителя низкая, что обусловлено незначительным количеством иерсинии в исследуемом материале (особенно

- 35. Скачать презентацию

Графические изображения в медицине и здравоохранении

Графические изображения в медицине и здравоохранении №3, посев

№3, посев Крапивница

Крапивница Опухоли. Тема 1

Опухоли. Тема 1 Жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы

Жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы Индекс атерогенности: определение, метод расчета (по Климову), рекомендуемые предельные значения

Индекс атерогенности: определение, метод расчета (по Климову), рекомендуемые предельные значения Босану биомеханизмы

Босану биомеханизмы Вакцинация против гриппа

Вакцинация против гриппа Никотиновая кислота

Никотиновая кислота ОРВИ, грипп в практике участкового терапевта

ОРВИ, грипп в практике участкового терапевта Замещающие протезы. Протезы, применяемые при резекции верхней и нижней челюсти. Классификации. Материалы и методики

Замещающие протезы. Протезы, применяемые при резекции верхней и нижней челюсти. Классификации. Материалы и методики Организация противотуберкулезной службы, профилактика и реабилитация

Организация противотуберкулезной службы, профилактика и реабилитация Правильное питание как основа здорового образа жизни

Правильное питание как основа здорового образа жизни Долгосрочное наблюдение за пациентами с WPW-синдромом, подвергавшимися и не подвергавшимися катетерной радиочастотной абляции

Долгосрочное наблюдение за пациентами с WPW-синдромом, подвергавшимися и не подвергавшимися катетерной радиочастотной абляции Антибиотики

Антибиотики Helicobacter pylori

Helicobacter pylori Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь Whatis sputnik V

Whatis sputnik V Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Зубной порошок

Зубной порошок Мой рабочий кабинет

Мой рабочий кабинет Тыныс жеткіліксіздік синдромы

Тыныс жеткіліксіздік синдромы Иммунная система. Стресс. Задания для самостоятельной работы студентов

Иммунная система. Стресс. Задания для самостоятельной работы студентов Дәрілік терапевтік мониторинг. Бүйрек пен бауыр ауруларында фармакокинетикалық дәрілік заттардың өзгеруі

Дәрілік терапевтік мониторинг. Бүйрек пен бауыр ауруларында фармакокинетикалық дәрілік заттардың өзгеруі Diabetic retinopathy

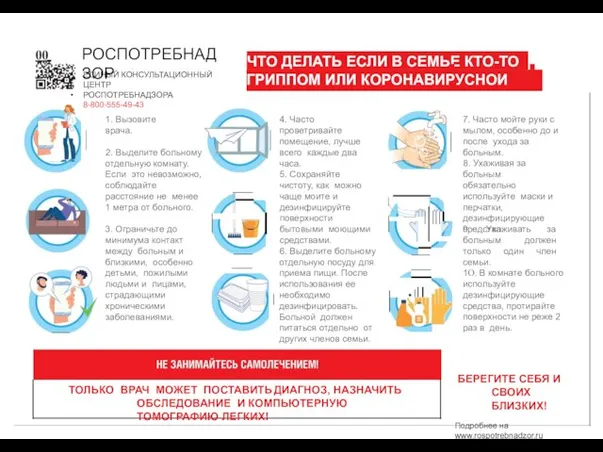

Diabetic retinopathy Что делать если в семье кто-то заболел гриппомиликоронавирусной инфекцией. Памятка

Что делать если в семье кто-то заболел гриппомиликоронавирусной инфекцией. Памятка Familia vibrionaceae. Microbiologia şi diagnosticul de laborator al holerei

Familia vibrionaceae. Microbiologia şi diagnosticul de laborator al holerei Нарушение зрения

Нарушение зрения