Слайд 2ВВЕДЕНИЕ

К дополнительным методам исследования относятся исследование болевой чувствительности слизистой оболочки полости рта

и кожи лица, измерение температуры кожи лица, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови на белок, на сахар, сиаловая и дифениламиновая пробы (при ревматизме), измерение гальванических токов (при металлических включениях полости рта), исследование вкусовой чувствительности языка, цитологическое исследование суставной жидкости, исследование глазного дна, определение внутриглазного давления, оториноларингологические методы исследования и др.

Слайд 3Термометрия - физический метод исследования, заключается в применении тепла и холода для определения

реакции зубных тканей. С помощью горячей и холодной воды, нагретого инструмента, разогретой гуттаперчи определяют степень и характер ответной реакции. Термометрические исследования используют для дифференциальной диагностики кариеса, пульпита, периодонтита. Отсутствие реакции свидетельствует о некрозе пульпы, длительные болевые ощущения - о пульпите, быстро проходящая боль характерна для кариеса.

Слайд 4Электроодонтодиагностика

Применение электрического тока основано на общеизвестном факте, что всякая живая ткань характеризуется

возбудимостью, или способностью приходить в состояние возбуждения под влиянием раздражителя. Минимальная сила раздражения, вызывающая возбуждение, называется пороговой. Установлено, что при наличии патологического процесса в пульпе возбудимость ее изменяется.

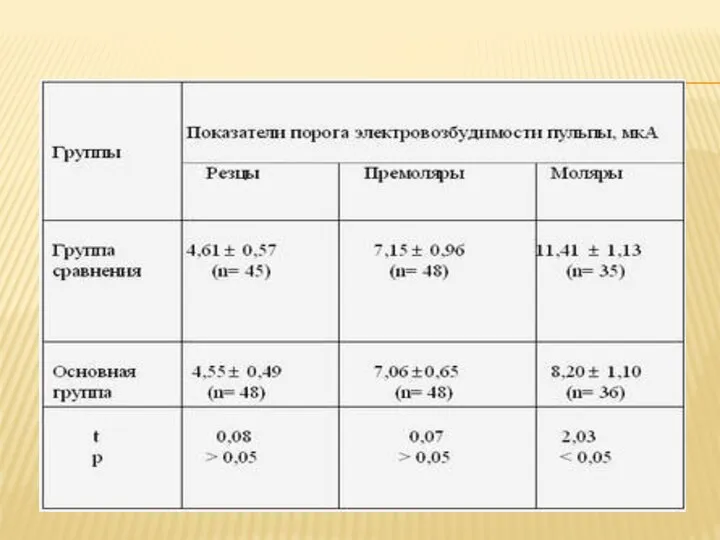

Слайд 5Установлены показатели порогового возбуждения пульпы в норме и при патологических состояниях. Здоровые

зубы реагируют на токи 2 - 6 мкА. В начальных стадиях кариеса чувствительность зуба не изменяется. Однако уже при среднем кариесе, и особенно при глубоком, возбудимость пульпы может снижаться, что указывает на морфологические изменения в ней. Снижение электровозбудимости до 20 -40 мкА свидетельствует о наличии воспалительного процесса в пульпе.

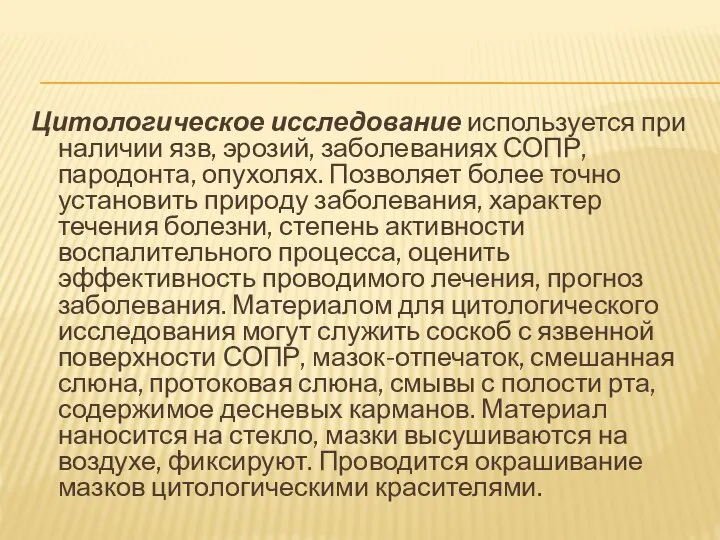

Слайд 7Цитологическое исследование используется при наличии язв, эрозий, заболеваниях СОПР, пародонта, опухолях. Позволяет более

точно установить природу заболевания, характер течения болезни, степень активности воспалительного процесса, оценить эффективность проводимого лечения, прогноз заболевания. Материалом для цитологического исследования могут служить соскоб с язвенной поверхности СОПР, мазок-отпечаток, смешанная слюна, протоковая слюна, смывы с полости рта, содержимое десневых карманов. Материал наносится на стекло, мазки высушиваются на воздухе, фиксируют. Проводится окрашивание мазков цитологическими красителями.

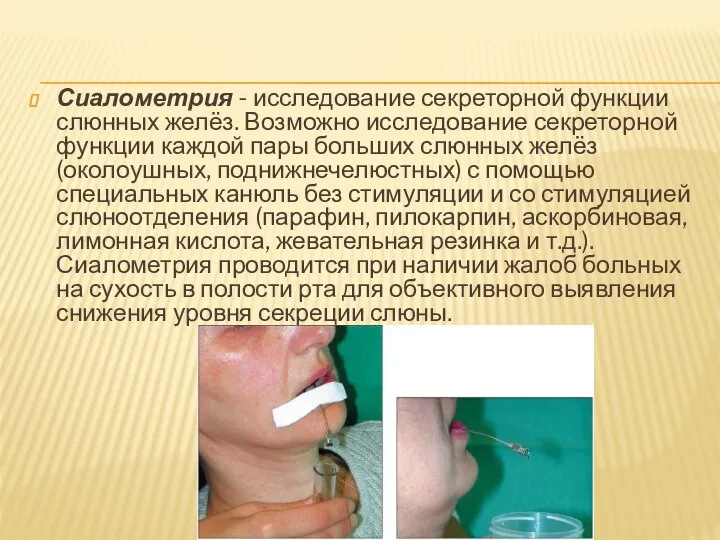

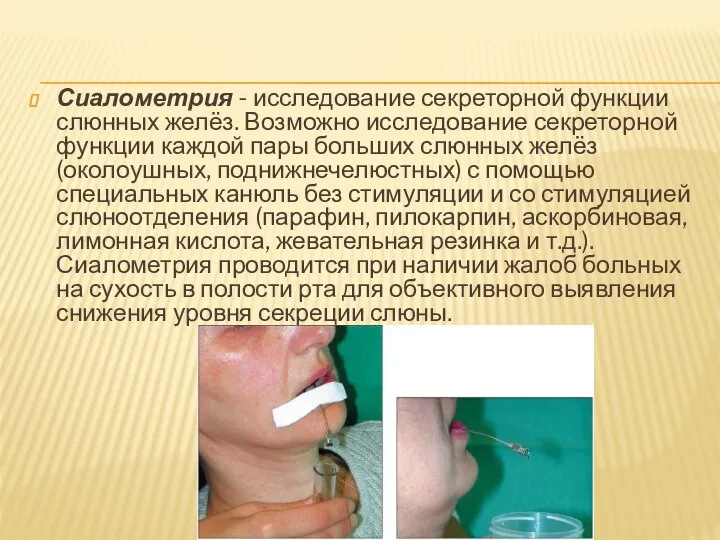

Слайд 8Сиалометрия - исследование секреторной функции слюнных желёз. Возможно исследование секреторной функции каждой пары

больших слюнных желёз (околоушных, поднижнечелюстных) с помощью специальных канюль без стимуляции и со стимуляцией слюноотделения (парафин, пилокарпин, аскорбиновая, лимонная кислота, жевательная резинка и т.д.). Сиалометрия проводится при наличии жалоб больных на сухость в полости рта для объективного выявления снижения уровня секреции слюны.

Слайд 9Уровень секреции смешанной слюны можно высчитать по формуле:

у (х) = -0,06 (х

- 25) + 4,36

х - возраст в годах; у - секреция слюны (в мл)

Сиалография применяется для исследования слюнных желёз. В проток железы через специальные канюли вводится контрастное вещество жирорастворимое (йодолипол*9) или водорастворимое (йогексол, урографин*, верографин8), после чего производится рентгенография. При оценке сиалограмм анализируется состояние паренхимы, протоков, учитывается чёткость их контуров, степень контрастирования.

Слайд 10Биохимические исследования используются для уточнения диагноза заболевания, оценки эффективности проводимого лечения и

прогноза. Материалом для биохимических исследований могут служить биологические жидкости (кровь, слюна, моча), десневая жидкость, субстраты твёрдых, мягких тканей полости рта, в которых определяются белковые фракции, соотношение альбуминов и глобулинов, содержание кальция, фосфора, ионизированный кальций, другие элементы, различные ферменты, уровень сахара в крови и т.д.

Слайд 11Иммунологические исследования позволяют уточнить диагноз заболевания, провести дифференциальную диагностику, оценить эффективность лечения.

Они включают исследования системного, общего иммунитета (определение абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов (CD3+), регуляторных клеток Т-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), «активных» Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и т.д.). Местный (специфический и неспецифический) иммунитет полости рта может оцениваться при исследовании слюны (содержание лизоцима, β-лизинов, полиморфно-ядерных лейкоцитов, SJgA).

Слайд 12ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение того или иного дополнительного метода исследования зависит от клинической картины заболевания

и способствует дифференциальной диагностике. Наиболее часто приходится дифференцировать заболевания височно-нижнечелюстного сустава от невралгии и неврита тройничного нерва, сосудистых расстройств, поражения вегетативных нервных элементов лица, заболевания придаточных пазух носа, невро- и психогенных расстройств.

Профилактика инсульта

Профилактика инсульта Операции при пороках сердца

Операции при пороках сердца Специфика послеоперационной работы

Специфика послеоперационной работы Комплексная помощь детям с дизартрией

Комплексная помощь детям с дизартрией Аллергия. Причины, симптомы, лечение

Аллергия. Причины, симптомы, лечение Гиперпролактинемия. Пролактин

Гиперпролактинемия. Пролактин Микробы - враги и друзья

Микробы - враги и друзья Патогенное действие электрического тока и магнитного поля

Патогенное действие электрического тока и магнитного поля Сестринский уход при бронхолегочных заболеваниях

Сестринский уход при бронхолегочных заболеваниях Основы цитологии. Клетка

Основы цитологии. Клетка Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность в МО

Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность в МО Sakharny_diabet

Sakharny_diabet Медицинский осмотр студентов 3 курса

Медицинский осмотр студентов 3 курса Анализ работы Центра здоровья

Анализ работы Центра здоровья АІЖ ауруларындағы неврологиялық синдромдар

АІЖ ауруларындағы неврологиялық синдромдар Классификации речевых нарушений

Классификации речевых нарушений Блефаропластика

Блефаропластика Легочные стронгилятозы жвачных

Легочные стронгилятозы жвачных Особенности строения селезенки

Особенности строения селезенки Патофизиология критического состояний

Патофизиология критического состояний Внешняя среда и ее воздействие на организм человека

Внешняя среда и ее воздействие на организм человека Пневмония. Бактериальная пневмония

Пневмония. Бактериальная пневмония Сибирка. Збудник

Сибирка. Збудник Остеоартрит (для пациентов)

Остеоартрит (для пациентов) Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо

Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо Химия в медицине

Химия в медицине Хроническая почечная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность Сердечно-легочная реанимация

Сердечно-легочная реанимация