Содержание

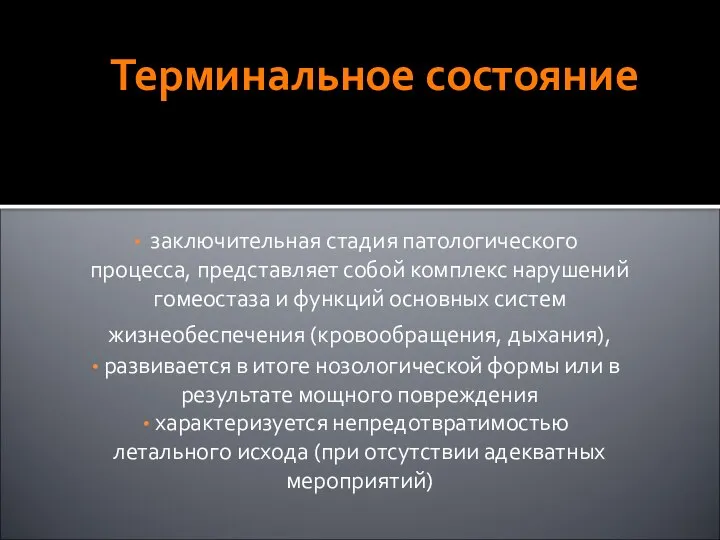

- 2. Терминальное состояние заключительная стадия патологического процесса, представляет собой комплекс нарушений гомеостаза и функций основных систем жизнеобеспечения

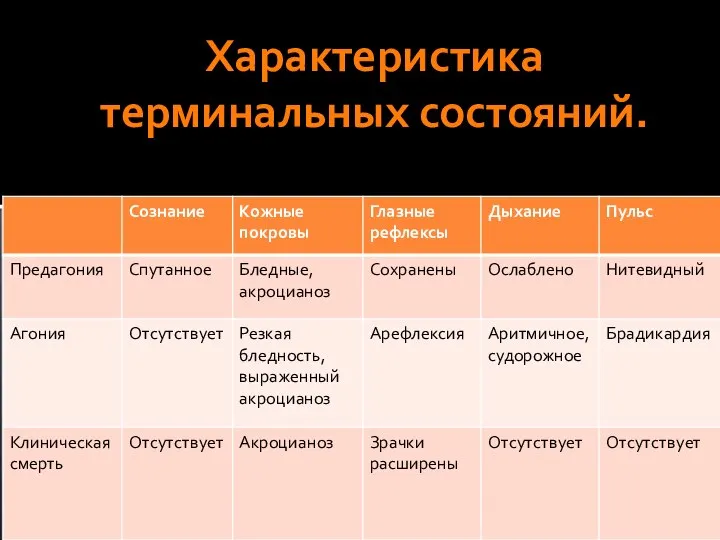

- 3. Характеристика терминальных состояний.

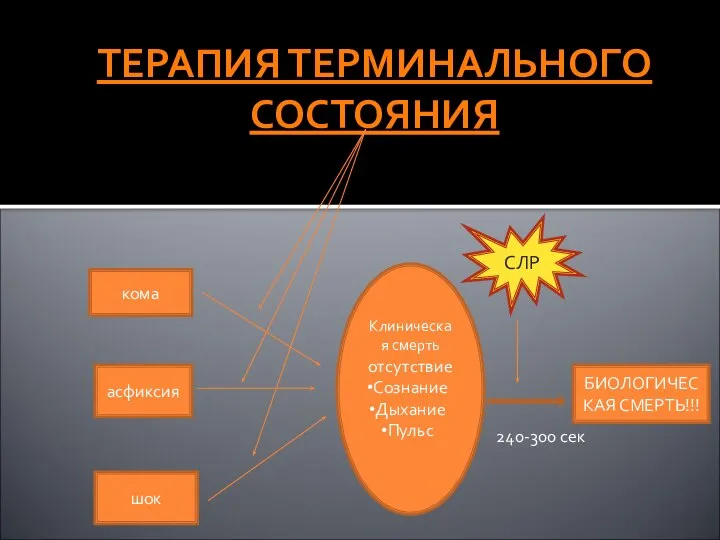

- 4. ТЕРАПИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ кома асфиксия шок Клиническая смерть отсутствие Сознание Дыхание Пульс БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ!!! СЛР 240-300

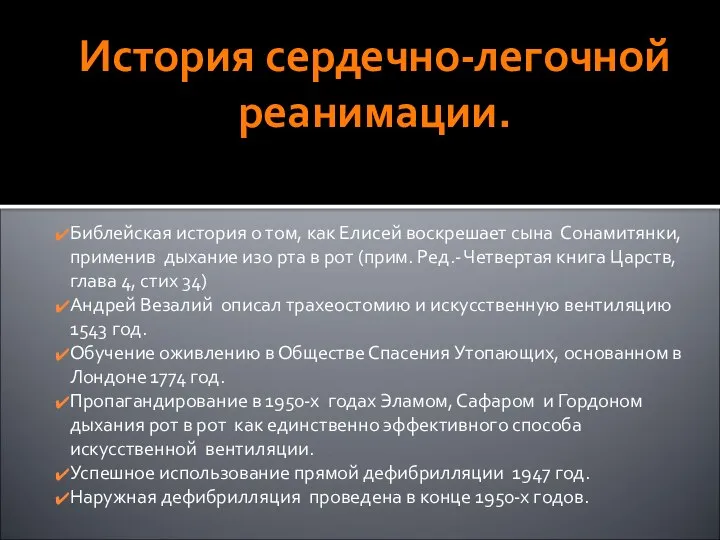

- 5. История сердечно-легочной реанимации. Библейская история о том, как Елисей воскрешает сына Сонамитянки, применив дыхание изо рта

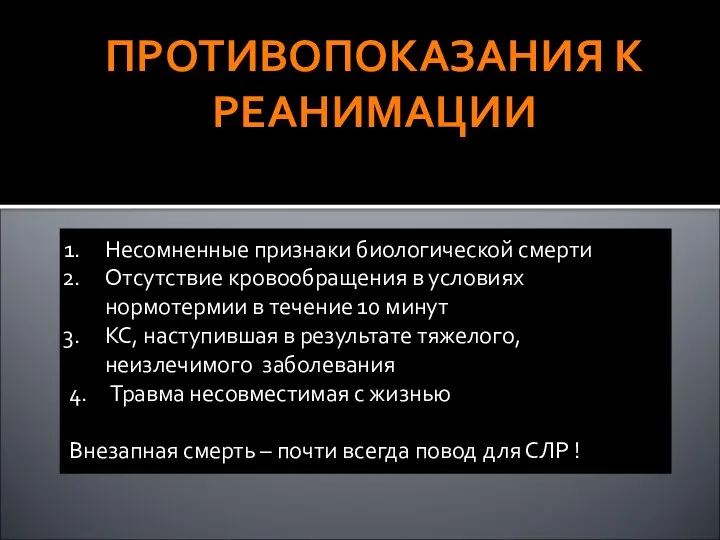

- 6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К РЕАНИМАЦИИ Несомненные признаки биологической смерти Отсутствие кровообращения в условиях нормотермии в течение 10 минут

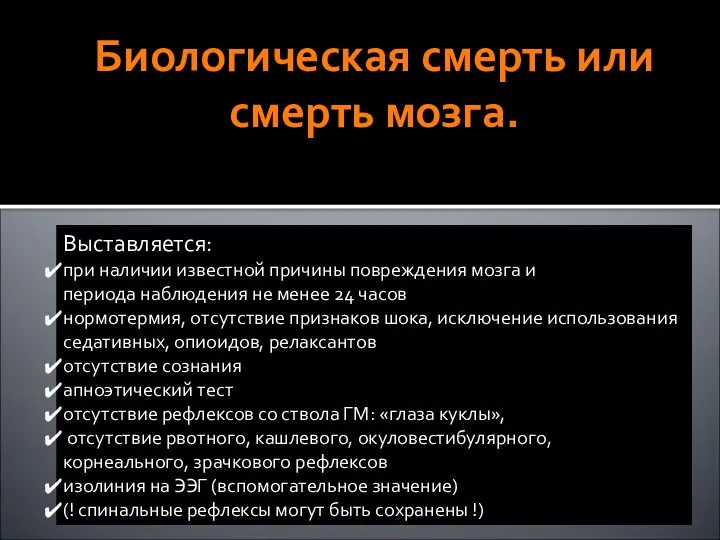

- 7. Биологическая смерть или смерть мозга. Выставляется: при наличии известной причины повреждения мозга и периода наблюдения не

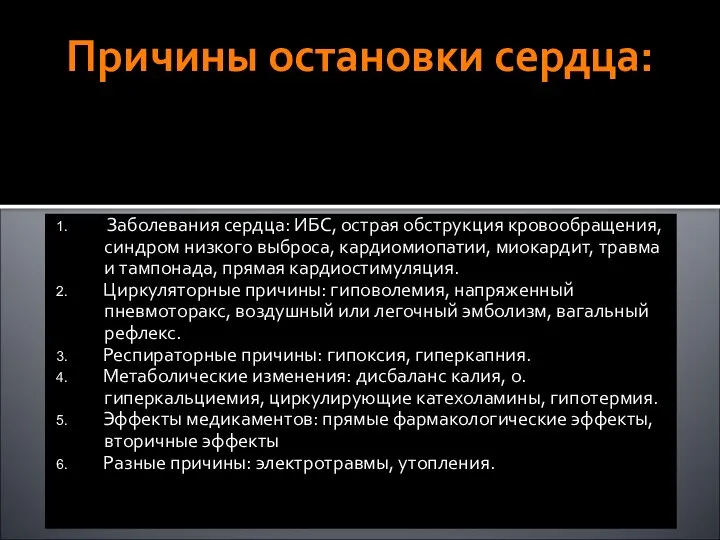

- 8. Причины остановки сердца: 1. Заболевания сердца: ИБС, острая обструкция кровообращения, синдром низкого выброса, кардиомиопатии, миокардит, травма

- 9. Реанимационные действия сегодня можно разделить на три комплекса [А. П. Зильбер, 1996]: 1) Первичный реанимационный комплекс

- 10. Стадии и этапы сердечно- легочной реанимации По П. Сафару [1997] при проведении реанимации выделяется 3 стадии

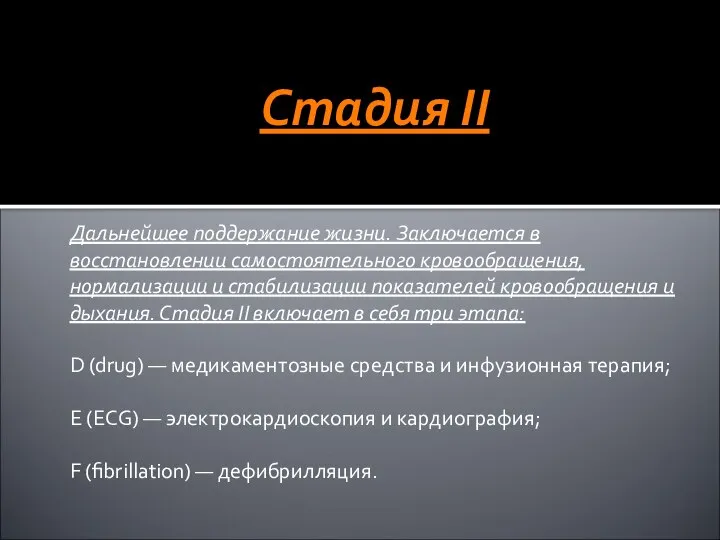

- 11. Стадия II Дальнейшее поддержание жизни. Заключается в восстановлении самостоятельного кровообращения, нормализации и стабилизации показателей кровообращения и

- 12. Стадия III Длительное поддержание жизни. Заключается в послереанимационной интенсивной терапии и включает этапы: G (gauging) —

- 13. Отработка СЛР на манекене СЛР включает: 1.) искусственную вентиляцию легких 2.) непрямой массаж сердца

- 14. airway open – восстановление проходимости дыхательных путей. Методика выполнения тройного приема 1) запрокидывание головы; 2) выдвижение

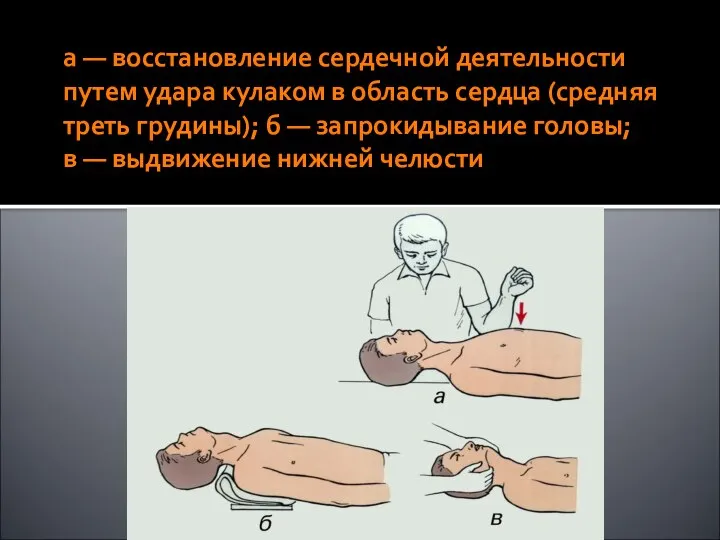

- 15. а — восстановление сердечной деятельности путем удара кулаком в область сердца (средняя треть грудины); б —

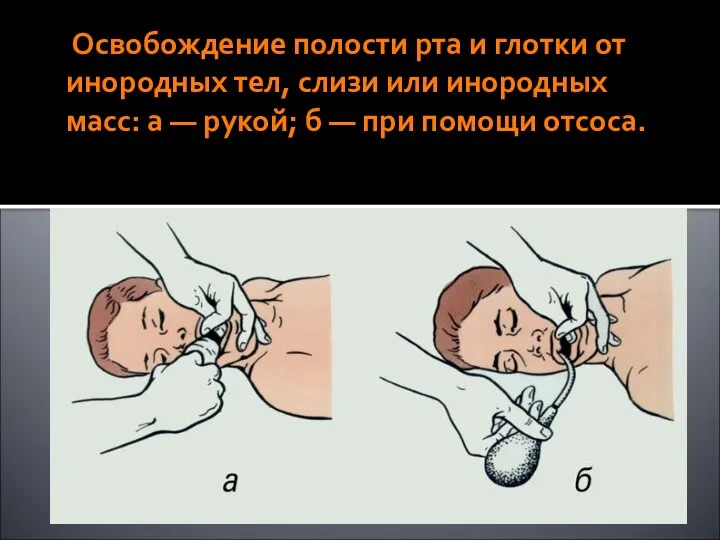

- 16. Освобождение полости рта и глотки от инородных тел, слизи или инородных масс: а — рукой; б

- 17. breath for victim — экстренная искусственная вентиляция легких и оксигенация. методы ИВЛ 1.Простые : искусственное дыхание

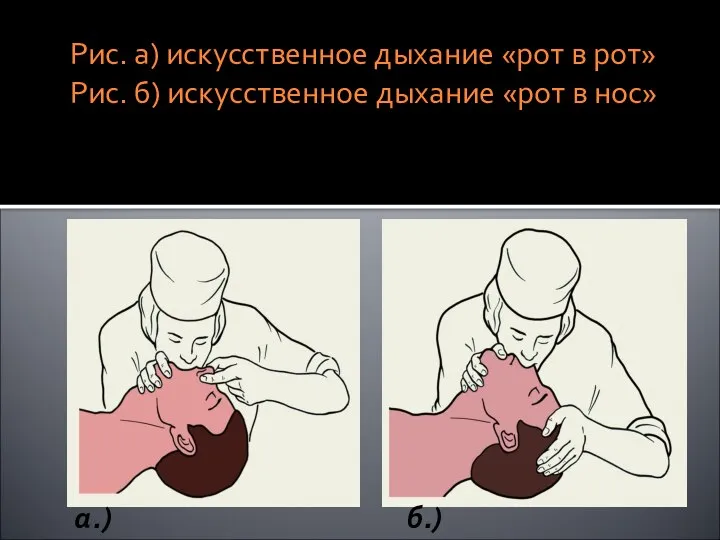

- 18. а.) б.) Рис. а) искусственное дыхание «рот в рот» Рис. б) искусственное дыхание «рот в нос»

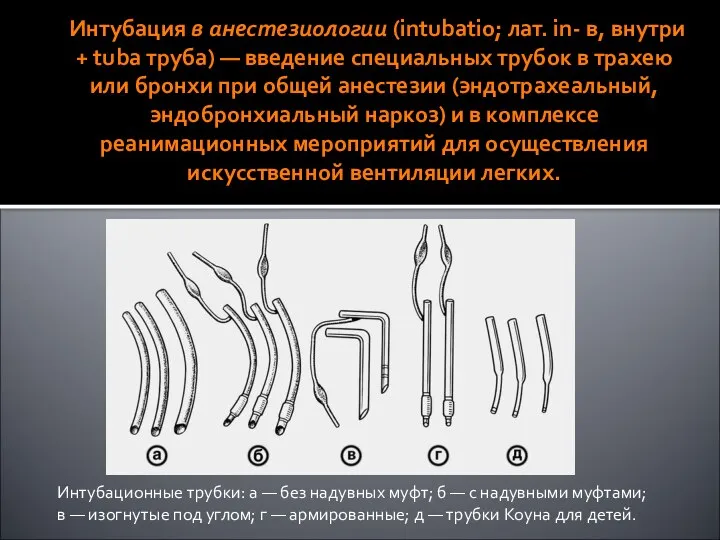

- 19. Интубация в анестезиологии (intubatio; лат. in- в, внутри + tuba труба) — введение специальных трубок в

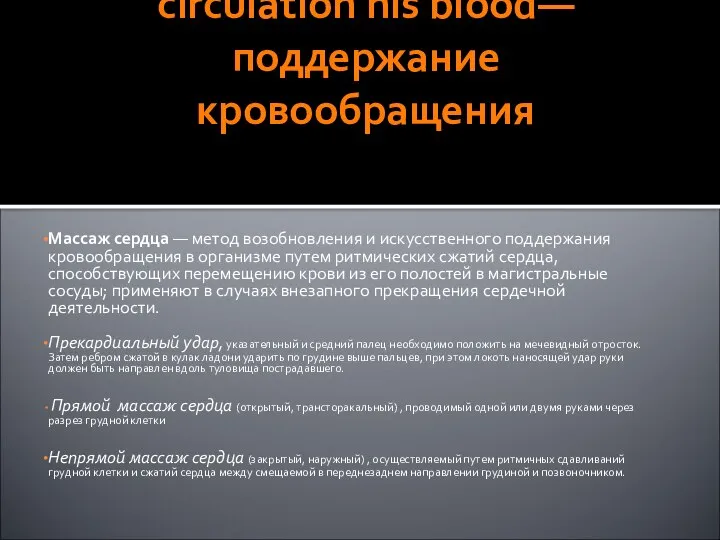

- 20. circulation his blood— поддержание кровообращения Массаж сердца — метод возобновления и искусственного поддержания кровообращения в организме

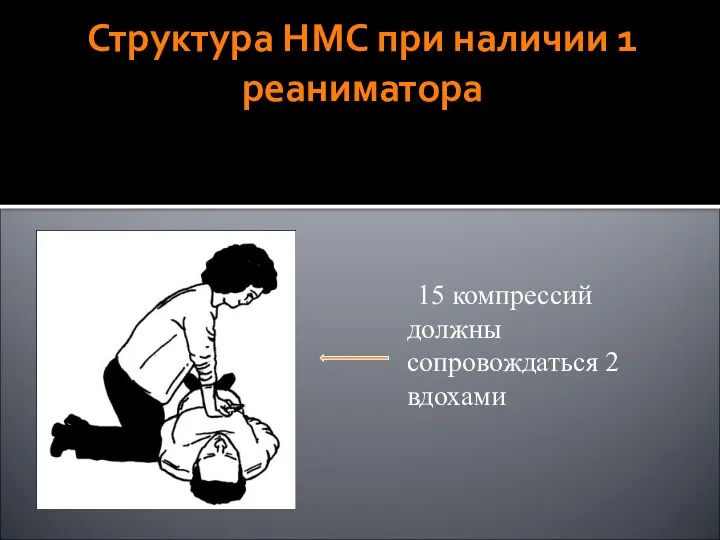

- 21. Структура НМС при наличии 1 реаниматора 15 компрессий должны сопровождаться 2 вдохами

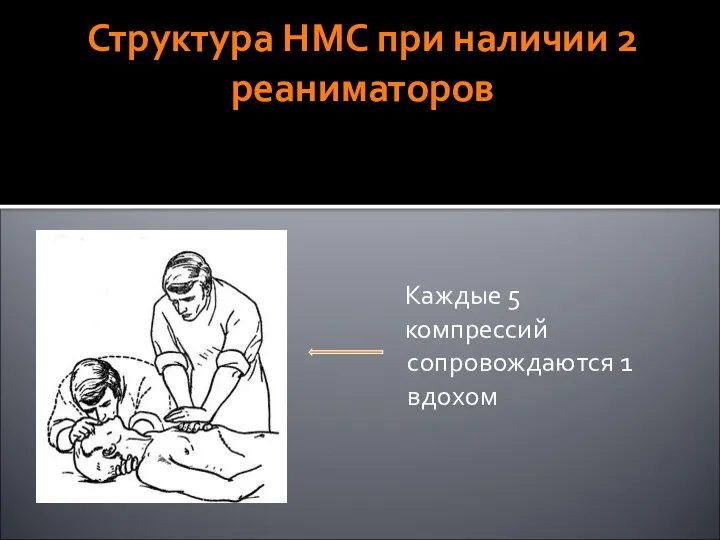

- 22. Структура НМС при наличии 2 реаниматоров Каждые 5 компрессий сопровождаются 1 вдохом

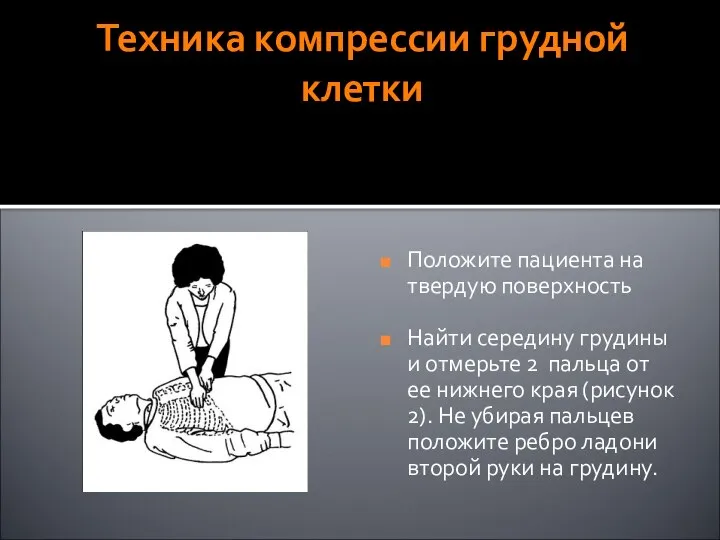

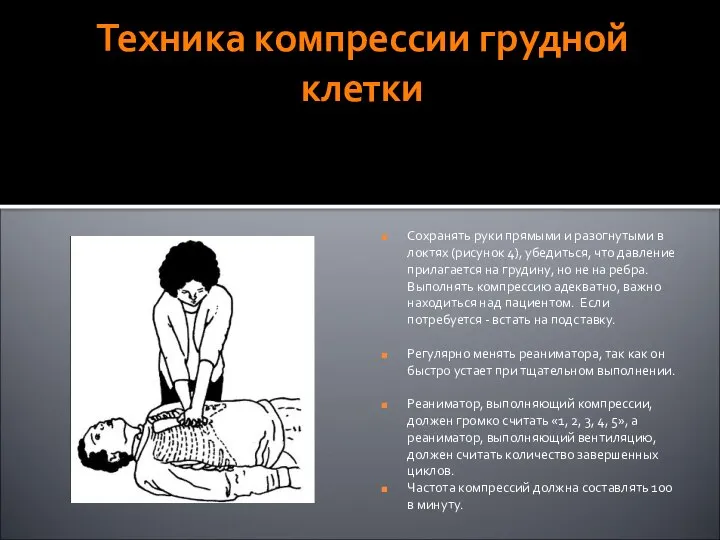

- 23. Техника компрессии грудной клетки Положите пациента на твердую поверхность Найти середину грудины и отмерьте 2 пальца

- 24. Техника компрессии грудной клетки Сохранять руки прямыми и разогнутыми в локтях (рисунок 4), убедиться, что давление

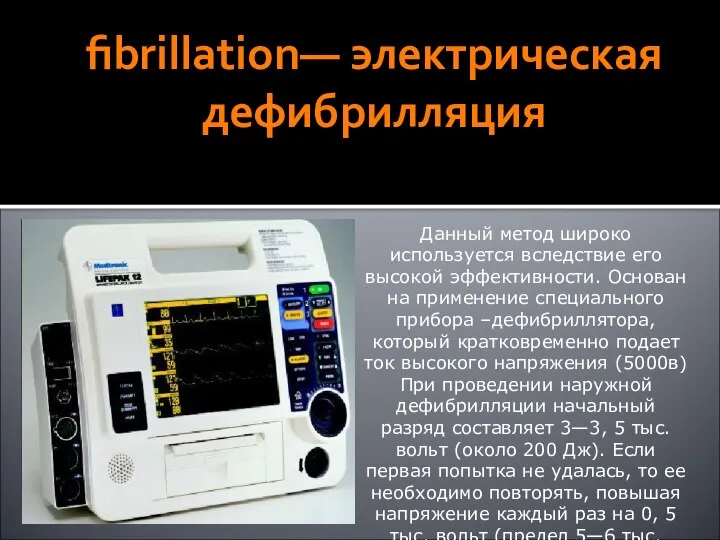

- 25. fibrillation— электрическая дефибрилляция Данный метод широко используется вследствие его высокой эффективности. Основан на применение специального прибора

- 26. Классификация дефибрилляторов 1. Для проведения электрический дефибрилляции используются дефибрилляторы как постоянного, так и переменного тока. Первые

- 27. Показанием к проведению дефибрилляции 1.)Остановка кровообращения по типу фибрилляции желудочков 2.)Купирования суправентрикулярных и желудочковых тахиаритмий.

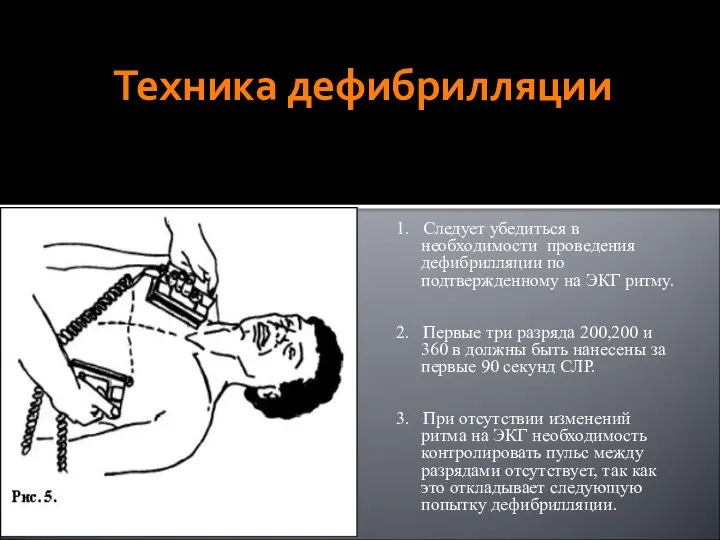

- 28. Техника дефибрилляции 1. Следует убедиться в необходимости проведения дефибрилляции по подтвержденному на ЭКГ ритму. 2. Первые

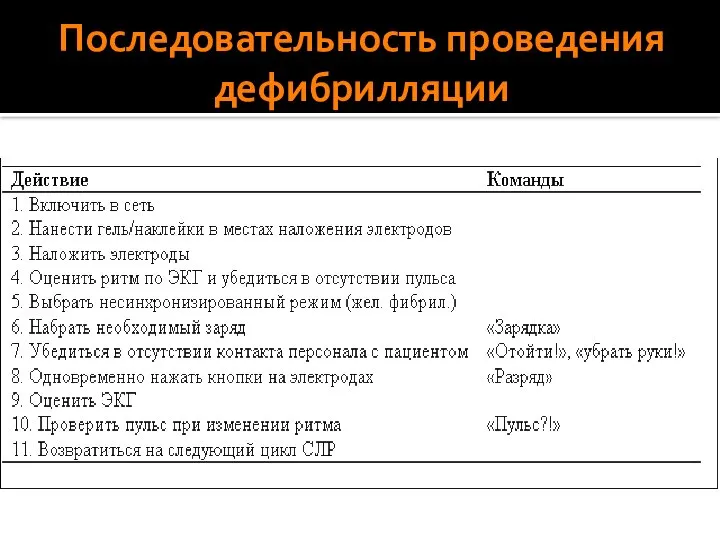

- 29. Последовательность проведения дефибрилляции

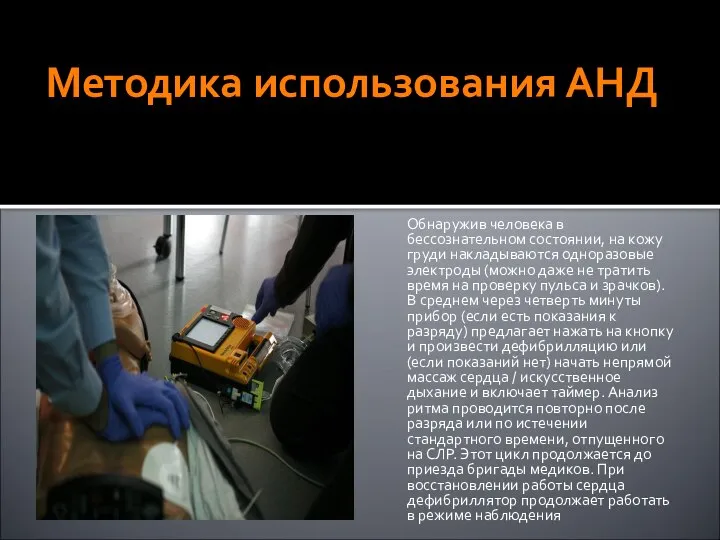

- 30. Методика использования АНД Обнаружив человека в бессознательном состоянии, на кожу груди накладываются одноразовые электроды (можно даже

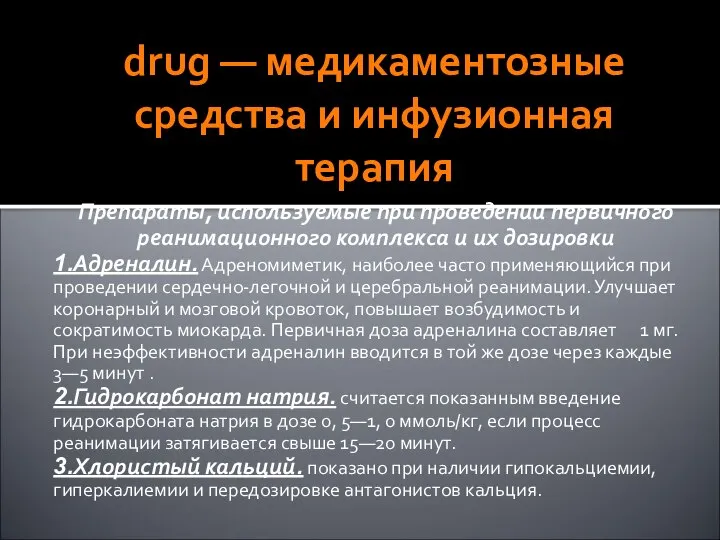

- 31. drug — медикаментозные средства и инфузионная терапия Препараты, используемые при проведении первичного реанимационного комплекса и их

- 32. 4. Атропин. Применение атропина показано при асистолии и брадисистолии. Первичная доза должна составлять 1 мг. При

- 33. Gauging — оценка состояния Для оценки состояния больных и проведения дифференцированной интенсивной терапии в НИИ Общей

- 34. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ И КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ Все мероприятия по поддержанию и восстановлению функций мозга можно

- 35. Мероприятия по поддержанию внецеребрального гомеостаза Контроль за уровнем системного артериального давления и его коррекция. Использование барбитуратов

- 36. Поддержание и восстановление внутримозгового гомеостаза Сбор данных анамнеза Оценка клинической картины Применение инструментальных методов исследования (эхолокация,

- 38. Скачать презентацию

![Реанимационные действия сегодня можно разделить на три комплекса [А. П. Зильбер, 1996]:](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1155356/slide-8.jpg)

![Стадии и этапы сердечно- легочной реанимации По П. Сафару [1997] при проведении](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1155356/slide-9.jpg)

Deaf and hard of hearing smartphone users: intersectionality and the penetration of ableist communication norms

Deaf and hard of hearing smartphone users: intersectionality and the penetration of ableist communication norms Логопедическая работа при ринолалии

Логопедическая работа при ринолалии Общие основы массажа

Общие основы массажа Заикание. Причины, симптомы, методы лечения

Заикание. Причины, симптомы, методы лечения Группы крови-1 (2)

Группы крови-1 (2) Вахта трехлистная. Фармакогнозия

Вахта трехлистная. Фармакогнозия Пролежни. Степени поражения. Уход. Профилактика. Сестринское дело

Пролежни. Степени поражения. Уход. Профилактика. Сестринское дело Болезни слизистых: стоматит, гингивит

Болезни слизистых: стоматит, гингивит Группы крови

Группы крови Purina Partners проводится с 2013 г. Purina представила эксклюзивный образовательный проект для ветеринарного сообщества

Purina Partners проводится с 2013 г. Purina представила эксклюзивный образовательный проект для ветеринарного сообщества Противоопухолевые антибиотики

Противоопухолевые антибиотики Органы иммунной системы человека

Органы иммунной системы человека Таз с анатомической и акушерской точек зрения

Таз с анатомической и акушерской точек зрения Профессиональные заболевания программиста

Профессиональные заболевания программиста Результаты применения Продукта НСП у пар, которые считались бесплодными

Результаты применения Продукта НСП у пар, которые считались бесплодными Обучение гигиене полости рта взрослого населения

Обучение гигиене полости рта взрослого населения ЗВУР: диагностика и ведение

ЗВУР: диагностика и ведение Неврастения. Психогенный фактор

Неврастения. Психогенный фактор Садизм. Психопатия

Садизм. Психопатия Ұлпаларды ажырату

Ұлпаларды ажырату Общая характеристика макролидов

Общая характеристика макролидов Подростковые девиации: наркотическая аддикция (зависимость)

Подростковые девиации: наркотическая аддикция (зависимость) Итоги деятельности ГКП на ПХВ Городская поликлиника №3 акимата г. Нур-Султан

Итоги деятельности ГКП на ПХВ Городская поликлиника №3 акимата г. Нур-Султан Дезинфекция и стерилизация инструментов

Дезинфекция и стерилизация инструментов Коматозные состояния при сахарном диабете

Коматозные состояния при сахарном диабете Дипольная концепция ЭКГ

Дипольная концепция ЭКГ Klīniskās aprūpes prakse

Klīniskās aprūpes prakse 321fe57e-39a6-435c-a726-15412952ed15

321fe57e-39a6-435c-a726-15412952ed15