Содержание

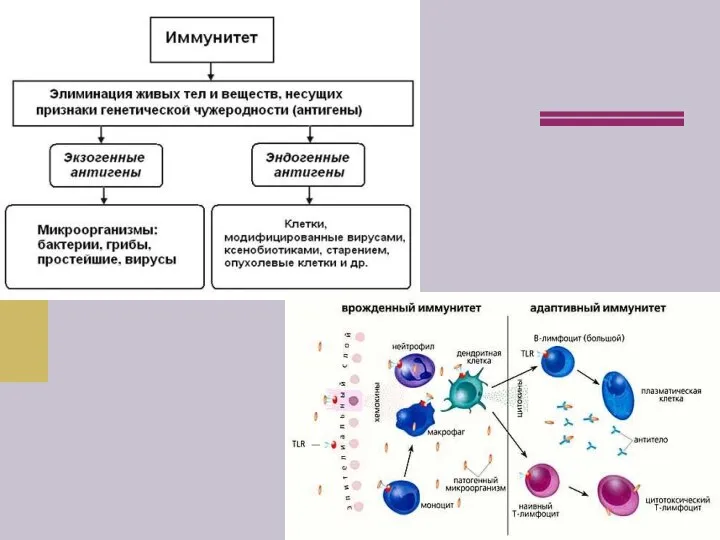

- 3. Иммунитет (лат. immunitas - освобождение) - способ защиты генетического постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) от чужеродных

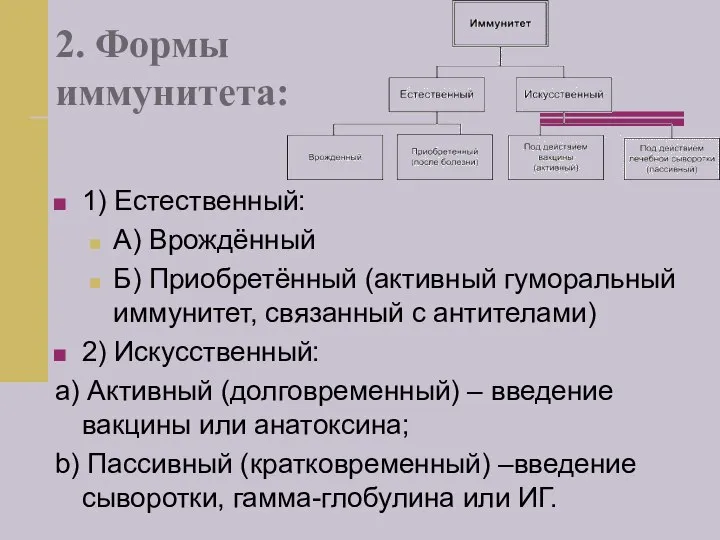

- 4. 2. Формы иммунитета: 1) Естественный: А) Врождённый Б) Приобретённый (активный гуморальный иммунитет, связанный с антителами) 2)

- 5. Виды иммунитета: 1. Врождённый (видовой) – присущ тому или иному виду животных, передается по наследству. а)

- 6. А) Активно-приобретённый: Естественный - в результате перенесённого заболевания или скрытой инфекции Искусственный – после вакцинации.

- 7. Б) Пассивно – приобретённый иммунитет: Естественный - в результате трансплацентарной передачи и с грудным молоком (до

- 8. Виды иммунитета: 3) Стерильный – характеризуется полным освобождением организма от возб-лей заболевания. 4) Нестерильный (инфекционный) –

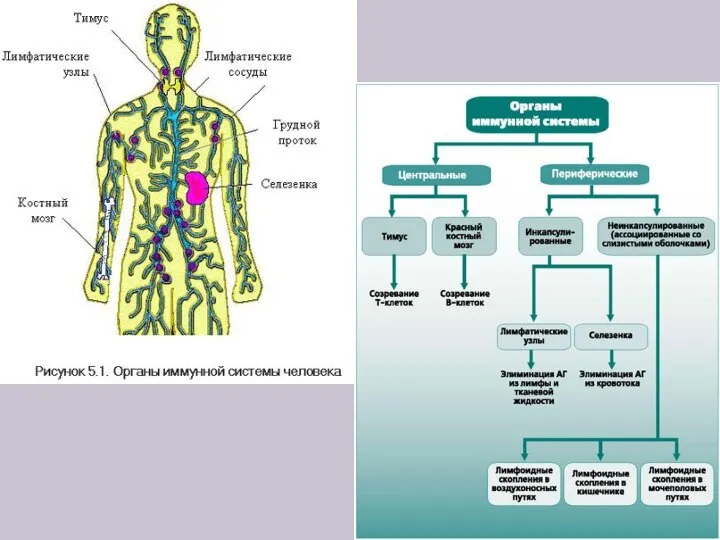

- 9. 3. Иммунная система орг-ма человека: её функции, органы, клетки. Иммунная система - это совокупность тканей и

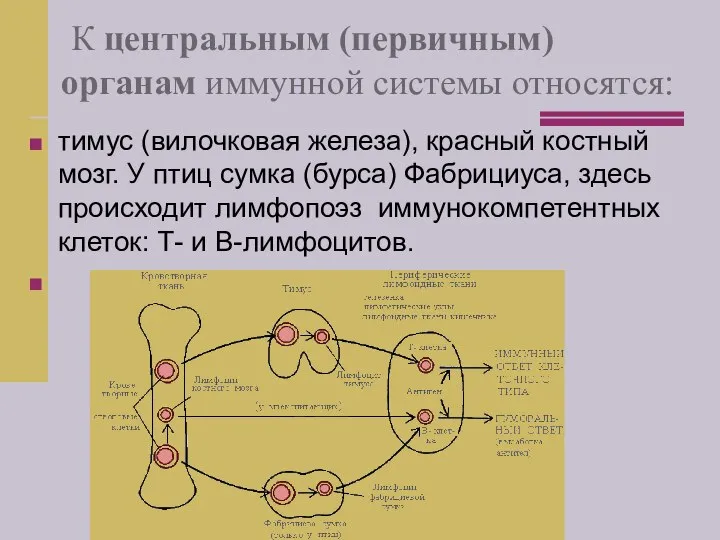

- 11. К центральным (первичным) органам иммунной системы относятся: тимус (вилочковая железа), красный костный мозг. У птиц сумка

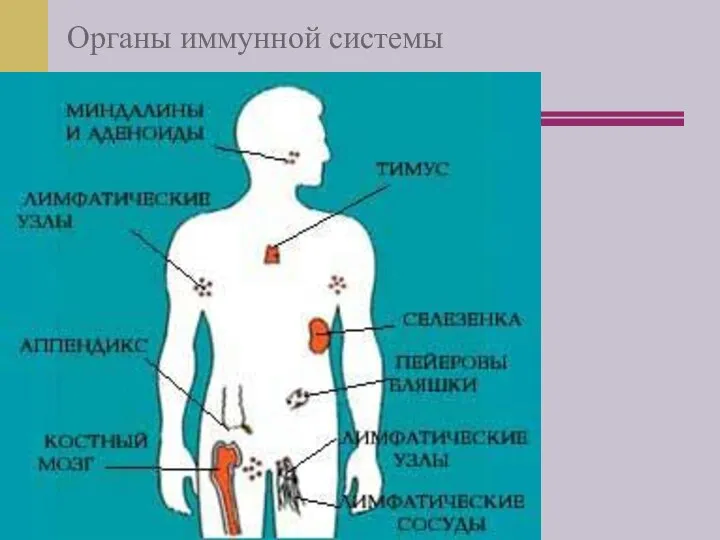

- 12. Органы иммунной системы

- 13. Периферические (вторичные) органы: селезёнка, лимфоузлы (функция биосита), миндалины(6шт.), лимфа, пейеровы бляшки кишечника, пластинчатые тельца в аппендиксе,

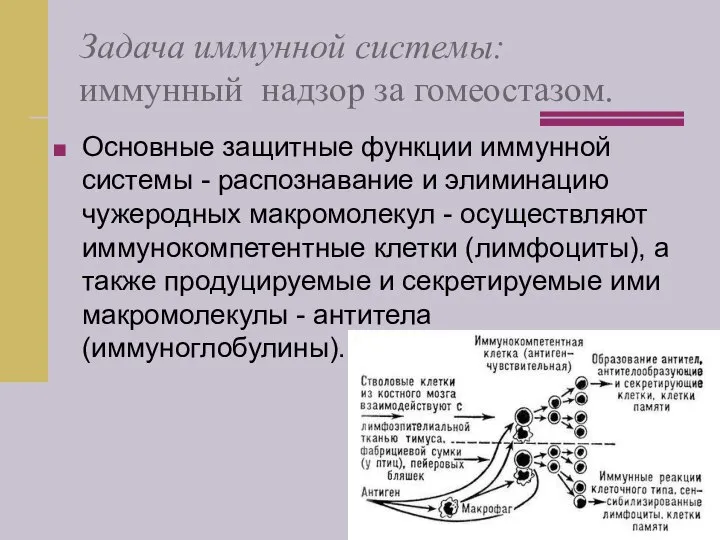

- 14. Задача иммунной системы: иммунный надзор за гомеостазом. Основные защитные функции иммунной системы - распознавание и элиминацию

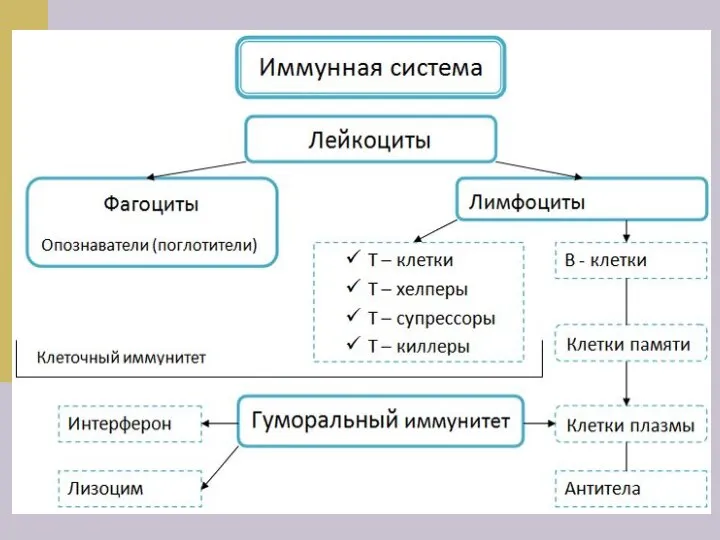

- 15. Иммунокомпетентные клетки (по Бернету) – это клетки, участвующие в иммунном ответе: 1) В-лимфоциты – костно-мозгового происхождения

- 16. Т-лимф-ты являются основными клетками, обеспечивающими аллергические реакции замедленного типа (ГЧЗТ): Т – хелперы – главные, регулирующие

- 17. 3) Макрофаги. С помощью СМФ - с-мы мононуклеарных фагоцитов расщепляют Ag и передают его лимфоцитам. Фагоцитам

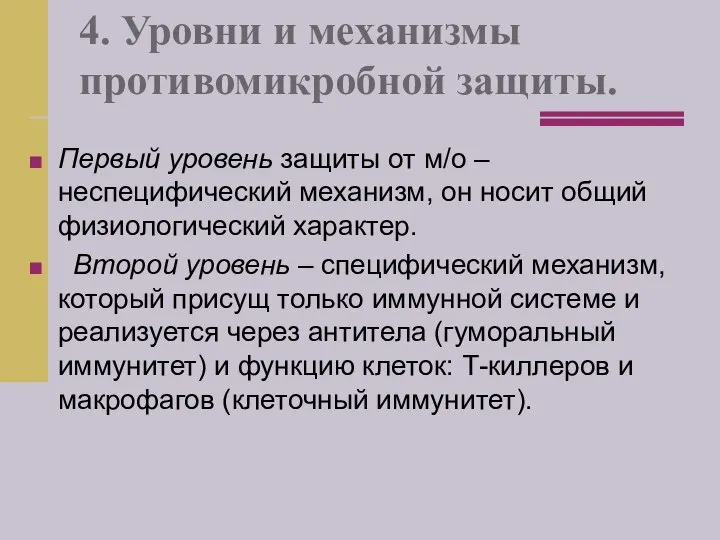

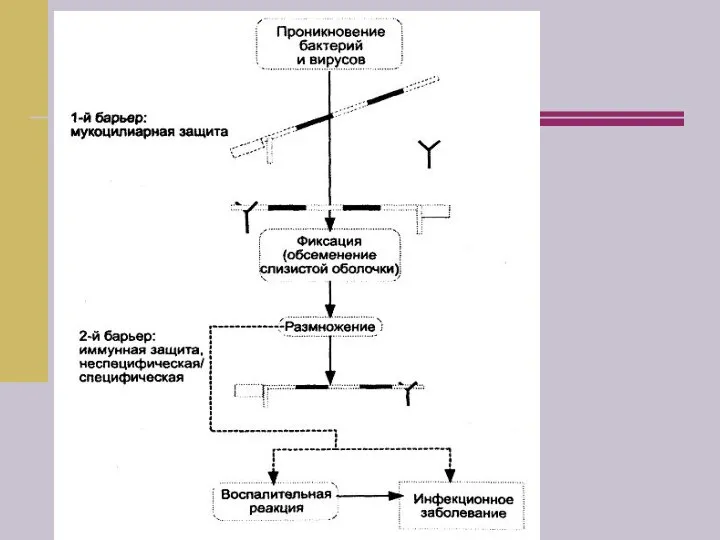

- 19. 4. Уровни и механизмы противомикробной защиты. Первый уровень защиты от м/о – неспецифический механизм, он носит

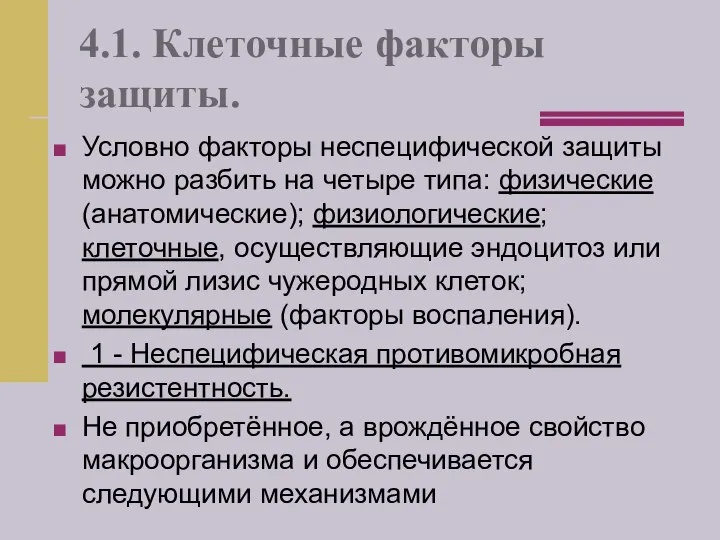

- 21. 4.1. Клеточные факторы защиты. Условно факторы неспецифической защиты можно разбить на четыре типа: физические (анатомические); физиологические;

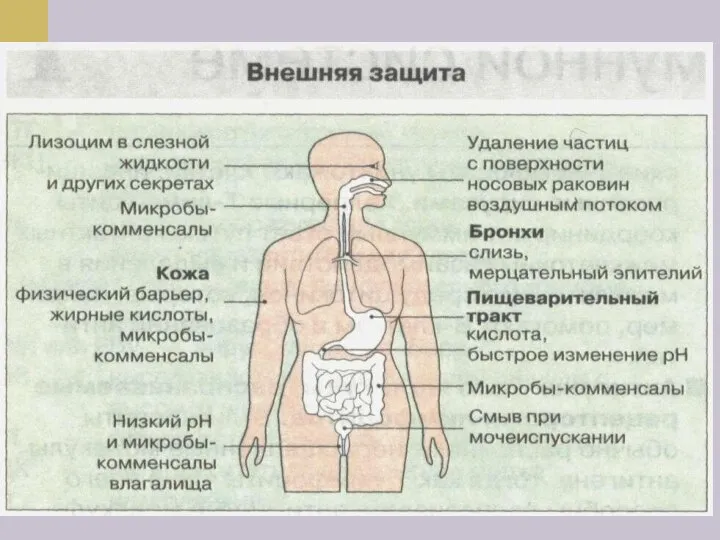

- 23. 1) Тканевые факторы защиты: А) Механические (анатомические) факторы – барьерная функция кожи и слизистых оболочек (мерцат-й

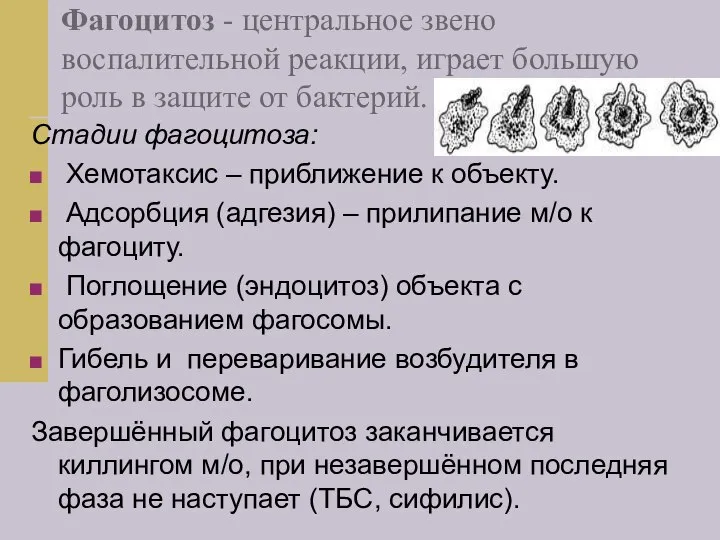

- 24. Фагоцитоз - центральное звено воспалительной реакции, играет большую роль в защите от бактерий. Стадии фагоцитоза: Хемотаксис

- 25. Факторы, усиливающие фагоцитоз: опсонины (по Райту), бактериотропины (по Савченко). Если м/о прорывают воспалительный барьер, то возбудители

- 26. 2. Выделительные функциональные механизмы неспецифической естественной противомикробной защиты: кашель, чихание, лихорадка, выделительная функция почек и кишечника.

- 27. 3.Гуморальные (молекулярные) факторы – являются вторичным барьером неспецифических факторов защиты: 1) Комплемент или алексин – сложный

- 29. Скачать презентацию

Невропатии каудальной группы IX-XII пары ЧН. Невралгия верхнего гортанного нерва, невропатия возвратного гортанного нерва

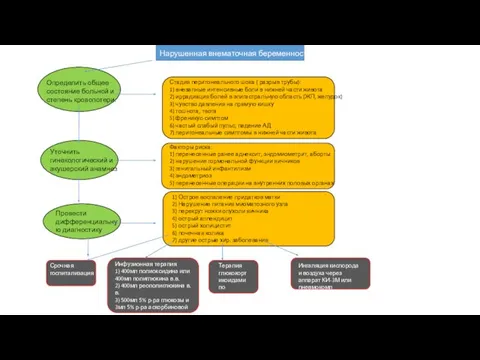

Невропатии каудальной группы IX-XII пары ЧН. Невралгия верхнего гортанного нерва, невропатия возвратного гортанного нерва Нарушенная внематочная беременность

Нарушенная внематочная беременность Кохлеарная имплантация

Кохлеарная имплантация Кашель Вирусович Грипп – Прилипучий, вредный тип

Кашель Вирусович Грипп – Прилипучий, вредный тип ҚР дәрі-дәрмектердің ұлттық саясаты

ҚР дәрі-дәрмектердің ұлттық саясаты Понятие и виды психических процессов

Понятие и виды психических процессов История развития психопатологии в России

История развития психопатологии в России Центральный понтинный миелинолиз

Центральный понтинный миелинолиз Антибиотики. Вакцины. Сыворотки (лекция 8)

Антибиотики. Вакцины. Сыворотки (лекция 8) Воспалительные заболевания: блефарит, ячмень, абсцесс века и флегмона века

Воспалительные заболевания: блефарит, ячмень, абсцесс века и флегмона века Диагностика болезней передающеся половым путем

Диагностика болезней передающеся половым путем Презентация Microsoft PowerPoint ИНФЕКЦИЯ

Презентация Microsoft PowerPoint ИНФЕКЦИЯ Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование Психопатия. Диагностические критерии

Психопатия. Диагностические критерии Медициналық заттар мен инструменттерді залалсыздандыру түрлері мен әдістері

Медициналық заттар мен инструменттерді залалсыздандыру түрлері мен әдістері Загадки крови. Переливание

Загадки крови. Переливание Отчет о прохождении производственной практики в учебно-научно-исследовательском центре ВетАсс г. Иваново

Отчет о прохождении производственной практики в учебно-научно-исследовательском центре ВетАсс г. Иваново Организация кабинета гигиены полости рта. Рабочее место гигиениста стоматологического. Индивидуальные гигиенические программы

Организация кабинета гигиены полости рта. Рабочее место гигиениста стоматологического. Индивидуальные гигиенические программы Профилактика, диагностика и лечение осложнений после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК)

Профилактика, диагностика и лечение осложнений после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК) Всемирный день иммунитета

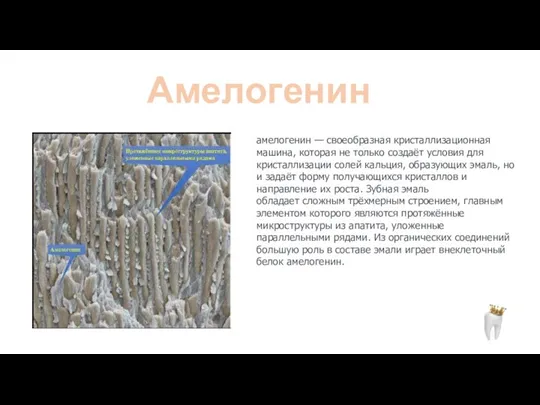

Всемирный день иммунитета Белок амелогенин

Белок амелогенин Пиометра. Диагностика

Пиометра. Диагностика Первая помощь при воздействии низких температур

Первая помощь при воздействии низких температур Подводные камни в диагностике легкой ЧМТ. Инновационная технология диагностики травмы головы

Подводные камни в диагностике легкой ЧМТ. Инновационная технология диагностики травмы головы Детские болезни

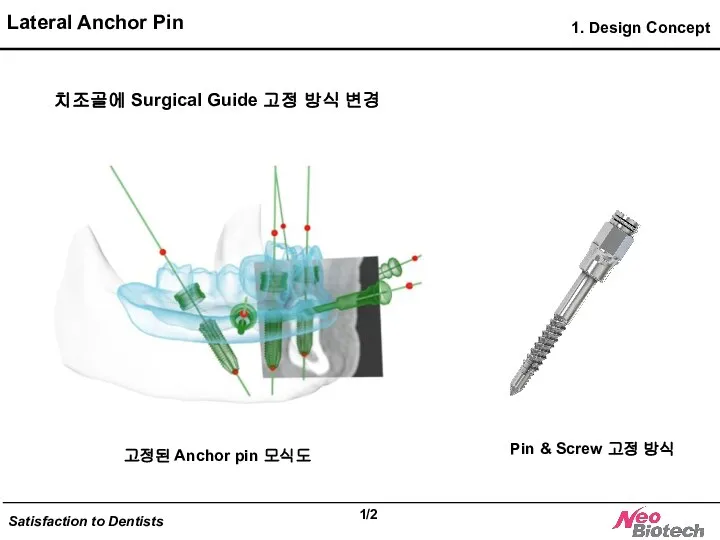

Детские болезни Lateral Anchor Pin

Lateral Anchor Pin Эмфизема легких

Эмфизема легких