Слайд 2Чума - инфекционное заболевание, характеризующееся сильнейшей интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов с

образованием бубонов, развитием септицемии пневмонии. Чуму относят к карантинным (особо опасным) инфекциям.

Слайд 3Таксономия

Относятся к семейству Yersiniaceae, роду Yersinia. Включает в себя 7 видов, среди

которых Y. pestis вызывает у человека чуму, Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica - гастроэнтериты, брыжеечный лимфаденит, хроническую диарею и тяжелые септицемии.

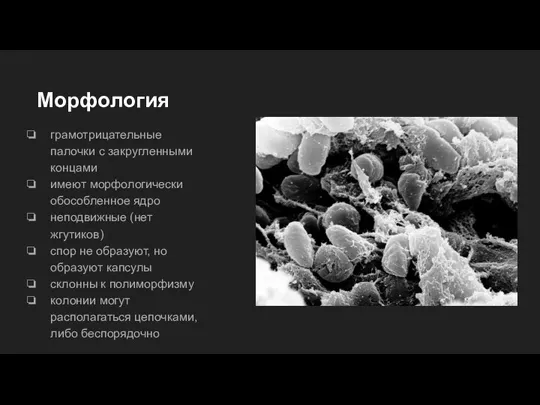

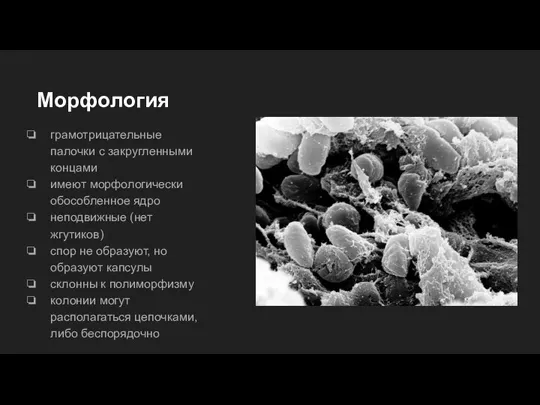

Слайд 4Морфология

грамотрицательные палочки с закругленными концами

имеют морфологически обособленное ядро

неподвижные (нет жгутиков)

спор не образуют,

но образуют капсулы

склонны к полиморфизму

колонии могут располагаться цепочками, либо беспорядочно

Слайд 5Культуральные свойства

факультативные анаэробы;

температурный оптимум: 28-30ºС, pH 6,9-7,2;

нетребовательны к питательным средам;

в жидких питательных

средах палочки чумы образуют пленку на поверхности, от которой опускаются вниз нити;

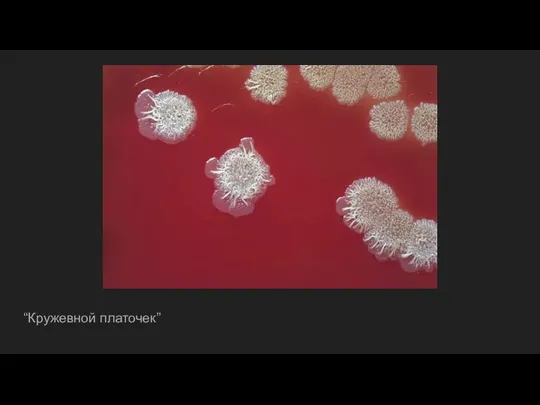

на плотных средах образуют шероховатые R – формы колонии с неровным краем – “кружевной платочек”.

Слайд 6Биохимические свойства

ферментативная активность высокая;

синтез плазмокоагулазы, фибринолизина, гемолизина, лецитиназы, сероводорода:

сбраживают некоторые углеводы с

образованием кислоты;

не ферментирует рамнозу и мочевину.

Слайд 7Антигенные свойства

Группа белково - полисахаридных и липополисахаридных антигенов:

термостабильный соматический О-антиген и термолабильный

капсульный V,W антигены.

Антиген F1 представляет собой основной компонент поверхностной структуры бактериальных клеток белковой природы.

V-антиген также является белком,

W-антиген — липопротеиновым комплексом.

Слайд 8Эпидемиология

Источники инфекции: больные чумой грызуны (суслики, мыши, крысы, зайцы и т.д.), верблюды,

а также больные люди легочной формой чумы.

Пути передачи: трансмиссивный (переносчики блохи), контактный, алиментарный и воздушно-капельный

Устойчивость возбудителя: в мокроте способен сохраняться до 10 суток, на одежде и белье - несколько недель, в трупах при низких температурах - неопределенно долгое время. Возбудитель погибает под действием солнца, высыхания и высоких температур, при 60ºС погибают за 1 час, при кипячении - за несколько минут. Чувствительны к действию дезинфектантов.

Слайд 9Патогенез

Входные ворота: кожа и слизистые оболочки дыхательных путей и пищеварительного тракта

Механизм развития

заболевания включает три стадии:

лимфогенный перенос от места проникновения до лимфатических барьеров;

распространение бактерий из лимфатических узлов в кровоток (бактериемия);

распространение микробов до забарьерных клеточных систем.

Возбудитель чумы проникает в организм человека через слизистые оболочки, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, через кожу. В зависимости от вирулентности микроба, места и пути его проникновения, а также состояние организма человека чума может развиваться по-разному, давая различные формы: кожно-бубонную, первично – и вторично легочную и кишечную.

Слайд 10Клинические проявления

Инкубационный период: 3-6 суток.

Начинается с резкого повышения температуры тела, головной боли

и чувства разбитости. На языке образуется налет (“натертый мелом язык”), наблюдается отёк, а речь становится невнятной. Чумная палочка мигрирует в ближайший лимфатический узел, где развивается серозно-геморрагическое воспаление и формируется болезненный бубон. В свою очередь, которые бывают:

первичные бубоны - связаны с местом входных ворот;

вторичные бубоны - возникают лимфогенно.

Слайд 11Клинические проявления

Формы проявления:

Кожная форма. Характерны местные изменения – пятно, папула, везикула, пустула,

язва, рубец.

Бубонная форма. Патогномоничный симптом - бубон, который чаще всего располагается в подмышечной или паховой области. Позднее бубон размягчается, может нагноиться и внезапно дренироваться. При геморрагическом некрозе лимфатического узла в кровоток попадает большое количество бактерий, что приводит к вторичной чумной пневмонии и/или генерализованному чумному сепсису. Смертность достигает 75%.

Кожно-бубонная форма. Представляет сочетание кожных поражений и изменений со стороны лимфатических узлов.

Первично-лёгочная форма. Молниеносная форма чумы. Передается воздушно-капельным путём. Вместе с мокротой больной выделяет большое количество чумных микроорганизмов, объём мокроты велик. Смертность без лечения близка к 100%.

Слайд 12Клинические проявления

Кишечная форма. Проявляется профузной диареей с обильным выделением крови и слизи,

сильными болями в подложечной области. Обычно эта форма заканчивается смертью.

Первично-септическая форма. Проявляется многочисленными кровоизлияниями в кожу, слизистые оболочки; в тяжелых случаях развиваются массивные кровотечения из почек, кишечника и желудка. Типично быстрое распространения возбудителя в организме, массивная интоксикация, бактериемия. Заболевание в большинстве случаев заканчивается смертью больного.

Вторично-септическая форма чумы является осложнением бубонной и характеризуется тяжелым течением, наличием вторичных очагов инфекции.

Слайд 13Иммунитет

Постинфекционный иммунитет характеризуется высокой напряженностью, связанной с гуморальными (антителами) и клеточными

(фагоцитоз) факторами.

Слайд 14Лабораторная диагностика

Материал для исследования: отделяемое бубонов, содержимое язв и других кожных поражений,

мокрота, слизь из зева, кровь и фекалии.

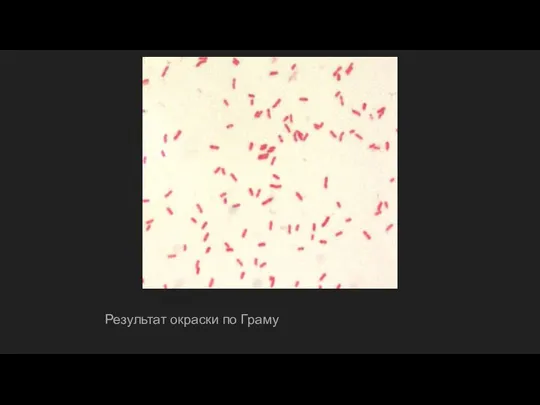

1. Бактериоскопический. Из исследуемого материала готовят мазки, окрашивают Граму.

Результат. Грамотрицательные палочки овоидной формы, окрашенные по полюсам.

Слайд 162. Бактериологический.

Исследуемый материал засеивают на чашки Петри с питательным агаром. Посевы выращивают

при температуре 25-28 С. Чистую культуру микроба идентифицируют по морфологии бактериальных клеток, характеру роста, антигенным и биохимическим свойствам, чувствительности к чумному бактериофагу.

Результат. Через 10-12 часов появляются R – формы колонии, в виде “кружевного платочка”. Иерсинии чумы ферментируют углеводы только до кислоты,индола не образуют, желатин не расщепляют, лизируя чумным бактериофагом агглютинируются диагностическими, иммунными противочумными сыворотками.

Слайд 18Лабораторная диагностика

3. Биологический Исследуемым материалом заражают морских свинок путем втирания в кожу

живота.

Результат. На 3-7 день морская свинка погибает, ее вскрывают и делают мазки – отпечатки из паренхиматозных органов.

Слайд 19Экспресс- диагностика

1. Иммунофлюоресцентный метод. Исследуемый материал наносят на предметное стекло, обрабатывают люминесцентной

противочумной сывороткой и учитывают результат с помощью люминесцентного микроскопа.

Результат. На темном фоне зеленое свечение возбудителя чумы.

Слайд 20Экспресс- диагностика

2. РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) применяется для обнаружения антигенов бактерий чумы

в исследуемом материале с помощью стандартной противочумной сыворотки, антитела которой нагружены на эритроцитах.

Результат. Если реакция положительная, эритроциты склеятся и выпадут в осадок в виде “зонтика”. При отрицательной реакции эритроциты оседают на дно в виде “пуговки”.

Слайд 21Лечение

При диссеминированных и системных заболеваниях необходимо немедленное применение антибактериальных средств. При своевременном

начатом лечении антибиотики (стрептомицин, тетрациклин) снижают смертность при бубонной форме почти на 100%, а при легочной- 5-10%. При бубонной форме антимикробную терапию можно дополнять введением антисыворотки, получаемой гипериммунизацией лошадей убитыми, а затем живыми бактериями.

Слайд 22Профилактика

Для надзора за эндемичными очагами чумы и организации мероприятий по предупреждению эпидемий

создана противочумная служба (сеть институтов и станций)

Для специфической иммунопрофилактики используют живую аттениуированную вакцину из штамма EV. Поствакцинальная невосприимчивость сохраняется до года. Для определения напряженности иммунитета кожные пробы с пестином. Активную иммунизацию проводят в эндемических очагах, а также охотникам, занимающимся отловом грызунов и работающим с возбудителем.

Патогенетичні підходи до оптимізації репаративних процесів після деструктивних методів лікування патології шийки матки

Патогенетичні підходи до оптимізації репаративних процесів після деструктивних методів лікування патології шийки матки Аутоиммунные болезни

Аутоиммунные болезни Препараты применяемые при сердечно-легочной реанимации

Препараты применяемые при сердечно-легочной реанимации Лихорадка. Виды

Лихорадка. Виды Виды инъекций

Виды инъекций Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья Лекарственные растения

Лекарственные растения Дәрігер-стоматологтың профессионалды аурулары

Дәрігер-стоматологтың профессионалды аурулары Микротоковая терапия

Микротоковая терапия Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата ҚР созылмалы жұқпалы емес аурушаңдықтың эпидемиологиялық жаңдайын бағалау

ҚР созылмалы жұқпалы емес аурушаңдықтың эпидемиологиялық жаңдайын бағалау Аутичный ребёнок

Аутичный ребёнок Классификация патоморфоза

Классификация патоморфоза Орехи

Орехи Уретро- и цистоскопия. Уретероскопия. Стентирование верхних мочевых путей

Уретро- и цистоскопия. Уретероскопия. Стентирование верхних мочевых путей Амебный менингоэнцефалит

Амебный менингоэнцефалит Мочевыделительная система

Мочевыделительная система Противоэпилептические препараты

Противоэпилептические препараты Ожирение и нарушение репродуктивной системы у женщин. Эпидемиология

Ожирение и нарушение репродуктивной системы у женщин. Эпидемиология Педикюр с применением препаратов KART

Педикюр с применением препаратов KART Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона Нейрофизиологические основы депрессии

Нейрофизиологические основы депрессии Этиопатогенез зубочелюстных аномалий

Этиопатогенез зубочелюстных аномалий Ренгенологічна діагностика сечової системи

Ренгенологічна діагностика сечової системи Сухие белковые композитные смеси при сахарном диабете

Сухие белковые композитные смеси при сахарном диабете Миокард инфаркты

Миокард инфаркты Сестринская помощь при одышке

Сестринская помощь при одышке Медикаментозное лечение в сестринской практике

Медикаментозное лечение в сестринской практике