- Главная

- Педагогика

- Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования

Содержание

- 2. Основания преемственности В 1996 году коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые определила преемственность как главное условие

- 3. Условием реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образования провозглашается «системно-деятельностный подход как механизм

- 4. Универсальные Учебные Действия (УУД –это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению

- 5. К универсальным учебным действиям относятся: целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

- 6. При этом в ФГОС дошкольного образования упоминание о преемственности — это больше декларация данного принципа («образовательные

- 7. К предпосылкам учебной деятельности относят: 1. Сформированность позиции субъекта детских видов деятельности; 2. Овладение детьми общими

- 8. В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносятся с целевыми ориентирами — социально-нормативными

- 9. В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносяися с целевыми ориентирами — социально-нормативными

- 10. Говоря о проблеме формирования предпосылок учебной деятельности, необходимо отметить, что развитие любой деятельности — «это прежде

- 11. Сегодня наша система образования возвращается к пониманию того, что на этапе обучения в начальной школе важнее

- 13. Скачать презентацию

Слайд 2Основания преемственности

В 1996 году коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые определила преемственность

Основания преемственности

В 1996 году коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые определила преемственность

Введение в действие ФГОС начального общего и дошкольного образования заставляет по-новому посмотреть на проблему преемственности, обратиться к поиску ее оснований, путей обеспечения реализации данного принципа.

О преемственности уровней дошкольного и начального общего образования говорится в задачах обоих Стандартов.

Слайд 3 Условием реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образования провозглашается

Условием реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образования провозглашается

В ФГОС дошкольного образования понятие «преемственность» упоминается в связи с проблемой формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности.

При этом данный документ не содержит определения понятия «предпосылки учебной деятельности», не указываются направления, пути и механизмы реализации преемственности.

Отсутствие описания в Стандартах механизмов и подходов к обеспечению принципа преемственности уровней образования не позволяет увидеть конкретные направления её реализации.

Проблемы преемственности уровней образования?

Слайд 4 Универсальные Учебные Действия (УУД –это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его

Универсальные Учебные Действия (УУД –это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Слайд 5К универсальным учебным действиям относятся:

целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения

К универсальным учебным действиям относятся:

целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Слайд 6 При этом в ФГОС дошкольного образования упоминание о преемственности — это больше декларация

При этом в ФГОС дошкольного образования упоминание о преемственности — это больше декларация

Поскольку идея преемственности дошкольного и начального общего образования в Стандартах рассматривается (упоминается) в связи с понятиями «целевые ориентиры дошкольного образования» (ЦО ДО), «предпосылки учебной деятельности» (ПУД) и «результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования», рассмотрим взаимосвязь этих понятий.

Как отмечалось выше, в ФГОС дошкольного образования нет определения понятия «предпосылки учебной деятельности» и перечня характеристик ребенка, которые могут быть отнесены к ПУД.

Слайд 7К предпосылкам учебной деятельности относят:

1. Сформированность позиции субъекта детских видов деятельности;

2. Овладение

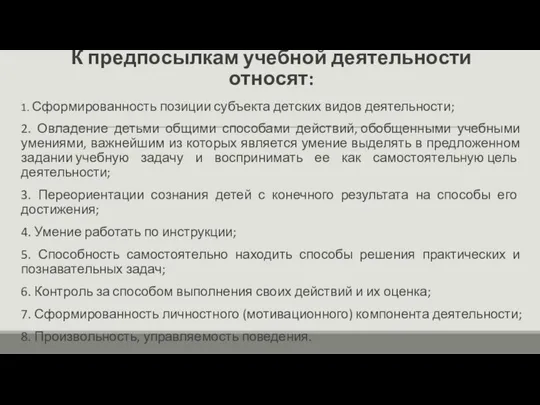

К предпосылкам учебной деятельности относят:

1. Сформированность позиции субъекта детских видов деятельности;

2. Овладение

3. Переориентации сознания детей с конечного результата на способы его достижения;

4. Умение работать по инструкции;

5. Способность самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач;

6. Контроль за способом выполнения своих действий и их оценка;

7. Сформированность личностного (мотивационного) компонента деятельности;

8. Произвольность, управляемость поведения.

Слайд 8 В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносятся с целевыми ориентирами

В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносятся с целевыми ориентирами

В Стандарте лишь отмечается: «При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования».

Чтобы ответить на вопрос о сути взаимосвязи понятий «целевые ориентиры дошкольного образования» и «предпосылки учебной деятельности», рассмотрим подробнее вопрос о формировании предпосылок учебной деятельности у дошкольников.

Слайд 9 В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносяися с целевыми ориентирами

В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности соотносяися с целевыми ориентирами

В Стандарте лишь отмечается: «При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования».

Определенный уровень сформированности предпосылок учебной деятельности во многом определяет степень готовности детей к обучению в школе, особенности протекания периода адаптации. Умение учиться в широком смысле (как умение учить себя) входит в базисную человеческую способность к самоизменению, саморазвитию и определяет способность человека «преодолевать собственную ограниченность не только в области конкретных знаний и навыков, но и в любой сфере деятельности и человеческих отношений»

Слайд 10 Говоря о проблеме формирования предпосылок учебной деятельности, необходимо отметить, что развитие любой деятельности —

Говоря о проблеме формирования предпосылок учебной деятельности, необходимо отметить, что развитие любой деятельности —

Очевидно, что позиция субъекта учебной деятельности не может складываться одномоментно при поступлении ребенка в школу. Она формируется на протяжении всей жизни человека.

Задолго до школы, в недрах ведущих для дошкольников видов деятельности зарождаются важные стороны личности, которые лягут в основу такой ее комплексной характеристики, как позиция субъекта учебной деятельности.

В дошкольном детстве необходимо обеспечить становление ребенка в качестве субъекта доступных ему видов детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, изобразительной, музыкальной, двигательной. В дальнейшем, уже во время обучения детей в первом классе, под руководством учителя, на основе сформированных в детском саду предпосылок происходит становление ребенка в качестве субъекта учебной деятельности, а также других аспектов готовности к школьному обучению.

Субъект и субъектность появляются, проявляются и развиваются в деятельности, в активности.

Таким образом, базовой предпосылкой учебной деятельности является «овладение детьми общими способами действий, т. е. такими способами, которые позволяют решать ряд практических или познавательных задач, выделять новые связи и отношения»

Слайд 11 Сегодня наша система образования возвращается к пониманию того, что на этапе обучения в

Сегодня наша система образования возвращается к пониманию того, что на этапе обучения в

Чтобы формировать предпосылки учебной деятельности, в ходе конструирования образовательного процесса педагогу необходимо создавать ситуации (учебные, игровые, коммуникативные и др.), в которых каждый ребенок:

- может увидеть (вычленить) соответствующую возрасту учебную (игровую, прикладную, коммуникативную, творческую и др.) задачу, свою роль в ее решении;

- будет выступать в качестве субъекта деятельности, при этом определяющими атрибутами субъекта является наличие у ребенка собственной цели и личностного (мотивационного) компонента деятельности;

- получит возможность спланировать предстоящую работу, выявить ее результат и осознать путь, с помощью которого приобретаются новые знания и умения, вычленить общие способы действий;

- научится осуществлять контроль за своими действиями, способами их выполнения и оценивания, видеть важность освоенного опыта, знаний, умений, приобретенных личностных качеств для достижения поставленных целей.

Организация работы по развитию познавательной активности дошкольников в процессе детского исследования дома

Организация работы по развитию познавательной активности дошкольников в процессе детского исследования дома Конструируем из бумаги

Конструируем из бумаги Мастер-класс по изготовлению физкультурного оборудования Коврик-развивайка

Мастер-класс по изготовлению физкультурного оборудования Коврик-развивайка Игра Скорая помощь

Игра Скорая помощь Использование современных педагогических технологий при реализации внеурочного курса В мире книг

Использование современных педагогических технологий при реализации внеурочного курса В мире книг Все профессии важны, все профессии нужны

Все профессии важны, все профессии нужны Изготовление модели городского транспорта

Изготовление модели городского транспорта Педагогика

Педагогика Угадай мультфильм

Угадай мультфильм Новогодний снеговичок. Аппликация

Новогодний снеговичок. Аппликация Овощи. Игра для дошкольников

Овощи. Игра для дошкольников Скажи наоборот

Скажи наоборот Моя основная деятельность

Моя основная деятельность Укрась елочки игрушками в названии которых есть звук или Ш или Ж

Укрась елочки игрушками в названии которых есть звук или Ш или Ж Упражнения для автоматизации звука [ц] у школьников в связной речи. Дифференциация букв, обозначающих звуки [т’] – [ц]

Упражнения для автоматизации звука [ц] у школьников в связной речи. Дифференциация букв, обозначающих звуки [т’] – [ц] День матери. Праздничный буклет

День матери. Праздничный буклет Изготовление открытки к Новому году

Изготовление открытки к Новому году Cjelovite kurikularne reforme (CKR)

Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Открытка Салют. возраст 4-5 лет

Открытка Салют. возраст 4-5 лет Автоматизация звука [Ж] в слогах

Автоматизация звука [Ж] в слогах Изделие из проволоки (технология)

Изделие из проволоки (технология) Пути преодоления дислексии на логопедических занятиях. Коррекция нарушений чтения у детей младшего школьного возраста

Пути преодоления дислексии на логопедических занятиях. Коррекция нарушений чтения у детей младшего школьного возраста Подготовка к ВПР по английскому языку

Подготовка к ВПР по английскому языку Участникам квеста

Участникам квеста Здоровьесберегающие технологии в ДОУ

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Рисование из геометрических фигур

Рисование из геометрических фигур Кто хочет стать миллионером

Кто хочет стать миллионером Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков Найди зайца

Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков Найди зайца