Слайд 2План лекции:

Понятие науки, критерии научности.

Структура научного познания.

Методы научного познания.

Научные революции и

смена типов рациональности.

Место и роль науки в современном обществе.

Слайд 3Наука (греч. epistema, лат. scientia) – форма духовной деятельности людей, направленная на

производство знаний, постижение истины и открытие объективных законов развития действительности.

Слайд 4Аспекты бытия науки

1. Сложный и противоречивый процесс получения нового знания.

2. Целостная система

знаний.

3. Социальный институт.

4. Область человеческой деятельности и элемент культуры.

Слайд 5Критерии научного познания

Научное познание носит объективный, прогрессивный характер;

Направлено на открытие истины;

Рационально, логично,

доказательно, верифицируемо, системно, обоснованно;

Выполняет прогностическую функцию (предвидения будущего)

Использует специфический язык (формализованный язык науки,) и требует специальных знаний (в отличие от художественного или др. видов знаний).

Слайд 6Этапы развития науки

1. Преднаука (открытия и знания, полученные в традиционных обществах);

2. Классическая

наука (конец 16 – конец 19 вв.) – возникает в Европе в Новое время;

Неклассическая наука (конец 19 – середина 20 вв.);

Постнеклассическая наука (2-я пол. 20 в. – по настоящее время);

Слайд 7Научная картина мира

Целостная система представлений о действительности, построенная на основе синтеза фундаментальных

научных понятий и принципов.

В процессе развития науки изменяются научная картина мира, стиль научного мышления, философские основания науки.

Слайд 8Строение научного познания

Современная наука дисциплинарно организована. Состоит из различных областей знания, взаимодействующих

между собой и имеющих относительную самостоятельность.

Наука представляет собой сложно развивающуюся систему, порождающую новые автономные подсистемы.

Слайд 9В структуре научного знания выделяют два уровня знания:

1. Эмпирический (от греч.

empeiria – опыт) познание основано на опыте, непосредственно связано с реально существующими объектами, но не сводится к чувственному познанию, так как включает логическое осмысление фактов; Эмпирическое знание фрагментарно, изучает отдельные стороны объекта.

Слайд 10В структуре научного знания выделяют два уровня знания:

2. Теоретический (от греч.

theorien – смотреть) познание основано на понятийном мышлении, оперирует идеализированными объектами, но не ограничивается логическими формами, использует наглядные образы; Теоретическое знание систематизировано, на теоретическом уровне достигается целостная картина и глубокое понимание сущности явлений.

Слайд 11Структура процесса познания

Объект, субъект, цель познания, средства познания, условия познания, результат познавательной

деятельности (знание).

Слайд 12В процессе научного познания эмпирический и теоретический уровни неразрывно связаны.

Идеализированный объект –

идеальная модель реального объекта (идеальный газ, математический маятник, абсолютно черное тело и.т.п.)

Слайд 13Метод (от греч. mehodos – путь) способ деятельности, совокупность практических и теоретических

приемов, применяемых исследователем для получения определенного результата (в научном познании – истинного знания);

Методология – общая теория метода, система методов и форм научного познания.

Слайд 14Методы подразделятся по степени общности и широте применения:

Философские – носят всеобщий и

универсальный характер, определяет стратегию исследования(диалектический, аналитический, феноменологический, герменевтический и др.);

Общенаучные – обеспечивают связь философии со специально-научным знанием, (системный, структурно-функциональный, вероятностный, моделирование и др.);

Частнонаучные – применяются в той или иной науке (физика, химия, биология и др.);

Дисциплинарные, междисциплинарные – применяются в научных дисциплинах или в комплексных исследованиях;

Слайд 15Методы научного познания

Эмпирические:

Наблюдение – целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном

на данные органов чувств;

Эксперимент – активное вмешательство в протекание изучаемого процесса, изменение объекта или его воспроизведение в социально созданных и контролируемых условиях;

Слайд 16Методы научного познания

Теоретические:

Формализация – отображение знания на языке символов и

формул, искусственные языки позволяют устранить многозначность, образность, образность естественных языков;

Аксиоматический – преобразование исходных положений (аксиом) во множество доказуемых положений (теорем) согласно определенным правилам вывода;

Слайд 17Методы научного познания

Теоретические:

3. Гипотетико-дедуктивный – создание системы дедуктивно связанных между

собой гипотез, из которых выводятся следствия, которые затем проверяются экспериментально.

Слайд 18Формы научного познания:

Основной формой эмпирического познания является научный факт (зафиксированное в ходе

наблюдения или эксперимента событие, информация о свойствах и поведении объекта);

Слайд 19Формы научного познания:

Основными формами теоретического познания является:

Проблема – поставленная задача, требующая решения;

Гипотеза

– предположение, вероятностное знание, основанное на ряде фактов, требует проверки;

Теория – доказанная гипотеза, целостная система истинного знания об объекте, его сущности, закономерности развития;

Закон – основной элемент теории;

Слайд 20Американский ученый Т. Кун (р. 1922 г.).

По мнению Куна, развитие науки осуществляется

через периодически происходящие научные революции.

Слайд 21Американский ученый Т. Кун (р. 1922 г.).

Содержание этих революций он раскрывает с

помощью понятия «парадигма» (от греч. - «образец»).

Парадигма - система устоявшихся теоретических представлений, которые выступают в качестве определенного образца, модели решения исследовательских задач.

Слайд 22Американский ученый Т. Кун (р. 1922 г.).

Сущность научных революций состоит в смене

парадигм.

1.Ученым не удается решить одну проблему, затем другую и т. п.

2.Число аномалий становится слишком большим, ученые начинают терять доверие к старой парадигме.

3. Начинается период кризиса в науке, бурных дискуссий.

4. Выдвигаются гипотезы и теории, которые смогут постепенно перерасти в новую парадигму.

5. Большинство ученых консолидируется вокруг новой парадигмы и начинают с энтузиазмом заниматься «нормальной наукой», тем более что новая парадигма сразу открывает огромное поле новых нерешенных задач.

Слайд 23Формирование новой парадигмы не приводит автоматически к исчезновению и отбрасыванию старой. Развитие

науки является процессом сосуществования и соперничества различных парадигм. Старые парадигмы, замечает Кун, «живут в сердцах и умах людей столь долго, сколько ее представители». Кун подчеркивает роль сообществ ученых в развитии науки.

Слайд 24Первая революция XVII — первая половина XVIII века

Механистическая картина мира как

общенаучная картина реальности; объект — малая система как механическое устройство с жестко детерминированными связями, свойство целого полностью определяется свойствами частей; субъект и процедуры его познавательной деятельности полностью исключаются из знания для достижения его объективности; объяснение как поиск механических причин и сущностей, сведение знаний о природе к принципам и представлениям механики.

Слайд 25Вторая революция конец XVIII — первая половина XIX века.

Механическая картина мира

перестает быть общенаучной, формируются биологические, химические и другие картины реальности, не сводимые к механической картине мира; объект понимается в соответствии с научной дисциплиной не только в понятиях механики, но и таких, как «вещь», «состояние», «процесс», предполагающих развитие и изменение объекта; субъект должен быть элиминирован из результатов познания; возникает проблема разнообразия методов, единства и синтеза знаний, классификации наук; сохраняются общие познавательные установки классической науки, ее стиля мышления.

Слайд 26Третья революция конец XIX — середина XX века

Становление релятивистской и квантовой

теорий в физике, становление генетики, квантовой химии, концепции нестационарной Вселенной, возникают кибернетика и теория систем. Основные характеристики: HКМ — развивающееся, относительно истинное знание; интеграция частнонаучных картин реальности на основе понимания природы как сложной динамической системы; объект — не столько «себе тождественная вещь», сколько процесс с устойчивыми состояниями; соотнесенность объекта со средствами и операциями деятельности;

Слайд 27сложная, развивающаяся динамическая система, состояние целого не сводимо к сумме состояний его

частей; вероятностная причинность вместо жесткой, однозначной связи; новое понимание субъекта как находящегося внутри, а не вне наблюдаемого мира — необходимость фиксации условий и средств наблюдения, учет способа постановки вопросов и методов познания, зависимость от этого понимания истины, объективности, факта, объяснения; вместо единственно истинной теории допускается несколько содержащих элементы объективности теоретических описаний одного и того же эмпирического базиса.

Слайд 28Четвертая революция Конец XX — начало XXI века

Компьютеризация науки, усложнение приборных

комплексов, возрастание междисциплинарных исследований, комплексных программ, сращивание эмпирических и теоретических, прикладных и фундаментальных исследований, разработка идей синергетики. Основные характеристики: НКМ — взаимодействие различных картин реальности; превращение их во фрагменты общей картины мира, взаимодействие путем «парадигмальных прививок» идей из других наук, стирание жестких разграничительных линий;

Слайд 29на передний план выходят уникальные системы — объекты, характеризующиеся открытостью и саморазвитием,

исторически развивающиеся и эволюционно преобразующиеся объекты, «человекоразмерные» комплексы; знания об объекте соотносятся не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности; осознается необходимость присутствия субъекта, это выражается, прежде всего, в том, что включаются аксиологические факторы в объяснения, а научное знание с необходимостью рассматривается в контексте социального бытия, культуры, истории как нераздельное с ценностями и мировоззренческими установками, что в целом сближает науки о природе и науки о культуре.

Слайд 30Классическая рациональность

Центрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании

отделить все то, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности. Такое отделение (элиминация) рассматривается как необходимое условие получения объективно-истинного знания о мире.

Слайд 31Неклассическая научная рациональность

Учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств

и операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии. Неклассическая научная рациональность "берется" учитывать соотношение природы объекта со средствами и методами ее исследования.

Слайд 32Уже не исключение всех помех, сопутствующих факторов и средств познания, а уточнение

их роли и влияния становится важным условием в деле достижения истины. Этим формам рационального сознания присущ пафос максимального внимания к реальности. Если с точки зрения классической картины мира предметность рациональности - это прежде всего предметность объекта, данного субъекту в виде завершенной, ставшей действительности, то предметность неклассической рациональности - пластическое, динамическое отношение человека к реальности, в которой имеет место его активность.

Слайд 33Постнеклассическая научная рациональность

Учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с

особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Постнеклассический образ рациональности показывает, что понятие рациональности шире понятия "рациональности науки", так как включает в себя не только логико-методологические стандарты, но еще и анализ целевых действий и поведение человека. Новый постнеклассический тип рациональности активно использует новые ориентации: нелинейность, необратимость, неравновесность, хаосомность. В новый, расширенный объем понятия "рациональность" включены интуиция, неопределенность, эвристика и другие не традиционные для классического рационализма прагматические характеристики.

Слайд 34В новой рациональности расширяется объектная сфера за счет включений в нее систем

типа: "искусственный интеллект", "виртуальная реальность", которые сами являются порождениями научно-технического прогресса. Такое радикальное расширение объектной сферы идет параллельно с его радикальным "очеловечиванием". Поэтому постнеклассическая рациональность - это единство субъективности и объективности. Сюда же проникает и социокультурное содержание. Категории субъекта и объекта образуют систему, элементы которой приобретают смысл только во взаимной зависимости друг от друга и от системы в целом.

Слайд 35Место и роль науки в жизни современного общества

На сегодняшний день наука в

современном обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Несомненно, уровень развития науки может служить одним из основных показателей развития общества, а также это, несомненно, показатель экономического, культурного, цивилизованного, образованного, современного развития государства. Наука создает идеальный мир, систему идеальных представлений о мире, предваряя этим практические действия.

Слайд 36В качестве главных функций науки в жизни общества отметим:

познавательная функция - познание

природы, общества и человека, рационально-теоретическое постижение мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение самых различных явлений и процессов, осуществление прогностической деятельности, то есть производство нового научного знания;

Слайд 37В качестве главных функций науки в жизни общества отметим:

мировоззренческая функция -

разработка научного мировоззрения и научной картины мира, исследование рационалистических аспектов отношения человека к миру, обоснование научного миропонимания;

Слайд 38В качестве главных функций науки в жизни общества отметим:

Производственная - превращении

науки в непосредственную производительную силу общества, о науке как особом «цехе» производства, отнесении ученых к производительным работникам;

Слайд 39В качестве главных функций науки в жизни общества отметим:

культурная, образовательная функция

- заключается в том, что наука является феноменом культуры, заметным фактором культурного развития людей и образования. Ее достижения, идеи и рекомендации заметно воздействуют на весь учебно-воспитательный процесс, на содержание программ планов, учебников, на технологию, формы и методы обучения.

Философия и место России в истории и современном мире

Философия и место России в истории и современном мире философия тема 3

философия тема 3 Взаимодействие природы и человека. Глобальные проблемы современности

Взаимодействие природы и человека. Глобальные проблемы современности Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения

Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения Презентация на тему: Покраска, виды и классификация кож

Презентация на тему: Покраска, виды и классификация кож Истина. Виды истины

Истина. Виды истины В каждом деле нужна тренировка

В каждом деле нужна тренировка Подшибихина

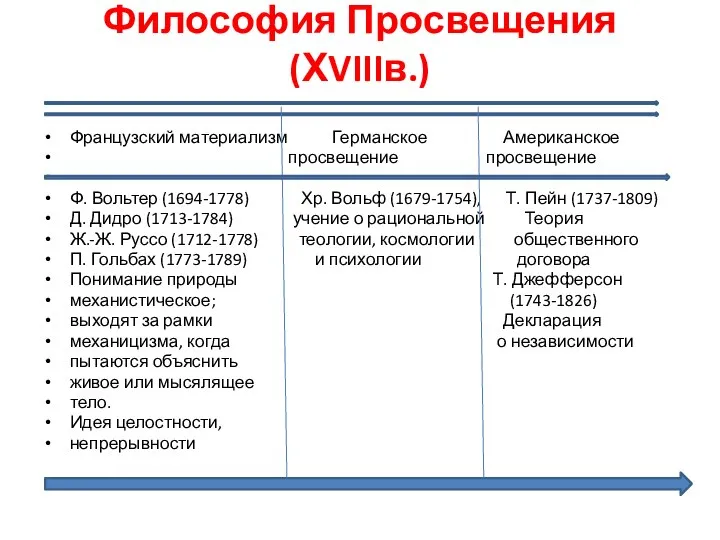

Подшибихина Философия Просвещения

Философия Просвещения Философия, ее предмет и место в культуре

Философия, ее предмет и место в культуре Внутренний мир человека. 7 класс

Внутренний мир человека. 7 класс Исторический процесс

Исторический процесс Философия и игры

Философия и игры Презентация на тему Русская философия XIX века

Презентация на тему Русская философия XIX века  Становление и истоки формирования казахской философии

Становление и истоки формирования казахской философии Целеполагание. Философия Кайдзен

Целеполагание. Философия Кайдзен Философия экзистенциализма

Философия экзистенциализма Философия эпохи Возрождения

Философия эпохи Возрождения 2. Анализ современных философских учений

2. Анализ современных философских учений Мораль и право

Мораль и право Происхождение философии. Философия как наука. Лекция № 1

Происхождение философии. Философия как наука. Лекция № 1 Нравственный выбор на жизненном пути

Нравственный выбор на жизненном пути Значение логики в развитии современной науки и техники

Значение логики в развитии современной науки и техники GMM & Fiore

GMM & Fiore Китайская афористическая словесность

Китайская афористическая словесность Немецкая классическая философия. Лекция 7

Немецкая классическая философия. Лекция 7 Философия нового времени

Философия нового времени Философия и дружба

Философия и дружба