Слайд 2 XVII век открывает следующий период в развитии философии, который принято называть философией

Нового времени.

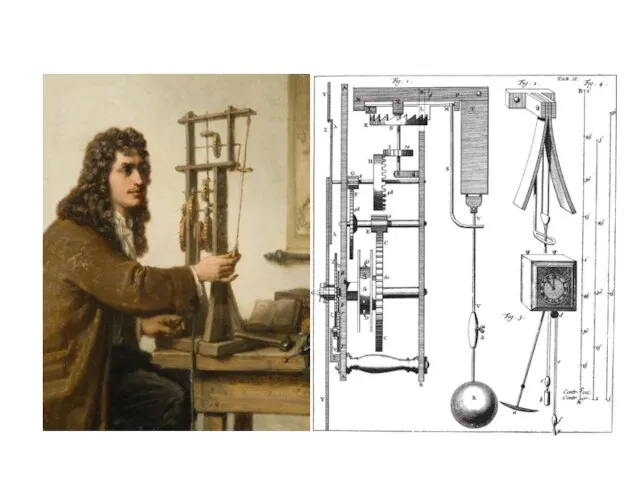

Ранние буржуазные революции были подготовлены развитием мануфактурного производства, пришедшего на смену ремесленному труду. Переход к мануфактуре способствовал быстрому росту производительности труда, поскольку мануфактура базировалась на кооперации работников, каждый из которых выполнял отдельную функцию в расчлененном на мелкие частичные операции процессе производства.

Слайд 3 Развитие нового – буржуазного – общества порождает изменения не только в

экономике, политике, оно меняет и сознание людей. Важнейшим фактором такого изменения общественного сознания оказывается наука, и прежде всего экспериментально ‑ математическое естествознание. Не случайно XVII век обычно называют эпохой научной революции.

В XVII в. разделение труда в производстве вызывает потребность в рационализации производственных процессов, а тем самым – в развитии науки, которая могла бы эту рационализацию стимулировать.

Развитие науки Нового времени, как и социальные преобразования, связанные с разложением феодальных общественных порядков и ослаблением влияния церкви, вызвало к жизни новую ориентацию философии. Если в Средние века она выступала в союзе с богословием, а в эпоху Возрождения – с искусством и гуманитарным знанием, то теперь она опирается главным образом на науку.

Слайд 6 Поскольку наука занимает ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и

в философии на первый план выходят проблемы теории познания – гносеологии.

Гносеология – (от греч. gnosis - познание и logos - учение) - раздел философии, изучающий природу и закономерности научного познания, его формы и методы, критерии истины и т.п.

В новой форме, продолжается старая, идущая еще от Средних веков полемика между двумя направлениями в философии: номиналистическим, опирающимся на опыт, и рационалистическим, выдвигающим в качестве наиболее достоверного познание с помощью разума. Эти два направления в XVII в. предстают как эмпиризм и рационализм.

Слайд 7Эмпиризм (от греч. empiria — опыт) — одно из направлений в

философии Нового времени, утверждающее,

что источником достоверного знания является

один только чувственный опыт, а мышление и

разум способны лишь комбинировать материал, доставляемый

органами чувств, но не вносят в него

ничего нового.

Слайд 8

Рационализм ( от лат. ratio — разум) -философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Рационализм утверждал, что научное знание, достижимо посредством разума,

который выступает его источником

и вместе с тем критерием истинности.

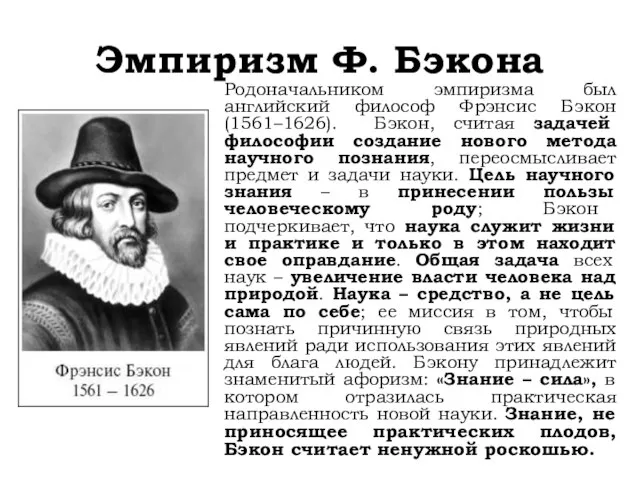

Слайд 9Эмпиризм Ф. Бэкона

Родоначальником эмпиризма был английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Бэкон, считая

задачей философии создание нового метода научного познания, переосмысливает предмет и задачи науки. Цель научного знания – в принесении пользы человеческому роду; Бэкон подчеркивает, что наука служит жизни и практике и только в этом находит свое оправдание. Общая задача всех наук – увеличение власти человека над природой. Наука – средство, а не цель сама по себе; ее миссия в том, чтобы познать причинную связь природных явлений ради использования этих явлений для блага людей. Бэкону принадлежит знаменитый афоризм: «Знание – сила», в котором отразилась практическая направленность новой науки. Знание, не приносящее практических плодов, Бэкон считает ненужной роскошью.

Слайд 10 Но для того чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человеку,

необходимо изменить научные методы исследования. В Средние века, да и в античности, наука, по мнению Бэкона, пользовалась главным образом дедуктивным методом. С помощью дедуктивного метода мысль движется от очевидных положений (аксиом) к частным выводам.

Такой метод, считает Бэкон, не является результативным, он мало подходит для познания природы. Всякое познание и всякое изобретение должны опираться на опыт, т. е. двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. А такой метод носит название индуктивного. Пытаясь сделать метод неполной индукции по возможности более строгим и тем самым создать «истинную индукцию», Бэкон считает необходимым искать не только факты, подтверждающие определенный вывод, но и факты, опровергающие его.

Слайд 11 Достичь истинного, объективного знания человеку, по мнению Бэконе, не легко: человек подвержен

заблуждениям, источником которых являются особенности самого познающего субъекта. Отсюда необходимо найти средство для устранения этих субъективных помех, которые Бэкон называл «идолами» или «призраками» и освобождение от которых составляет предмет критической работы философа и ученого. Идолы – это различного рода предрассудки, или предрасположения, которыми обременено сознание человека.

Существуют:

- идолы пещеры;

- идолы театра;

- идолы площади;

- идолы рода.

Слайд 12 Идолы пещеры связаны с индивидуальными особенностями людей, с их психологическим складом,

склонностями и пристрастиями, воспитанием и т. д. В этом смысле каждый человек смотрит на мир как бы из своей пещеры, и это приводит к субъективному искажению картины мира.

Слайд 13 Призраки театра, их источник – вера в авторитеты, мешающая людям без

предубеждения самим исследовать природу. По убеждению Бэкона, развитию естественных наук особенно мешает догматическая приверженность Аристотелю, высшему научному авторитету Средних веков.

Слайд 14 Источник идолов площади – само общение людей, предполагающее использование языка. Вместе с

языком мы бессознательно усваиваем все предрассудки прошлых поколений, осевшие в выражениях языка, и тем самым оказываемся в плену заблуждений. Люди объединяются речью. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям.

Слайд 15 Однако самыми опасными являются идолы рода, поскольку они коренятся в самой

человеческой природе, в чувствах и особенно в разуме человека и освободиться от них всего труднее. Бэкон уподобляет человеческий ум неровному зеркалу, изогнутость которого искажает все, что в нем отражается. Примером такой «изогнутости» Бэкон считает стремление человека истолковать природу по аналогии с самим собой, откуда рождается самое скверное из заблуждений – телеологическое понимание вещей. Телеология (от греч. слова «telos» – цель) представляет собой объяснение через цель, когда вместо вопроса «почему?» ставится вопрос «для чего?».

Слайд 16Рационализм Р.Декарта

Представителем рационалистического направления, является французский философ Рене Декарт (1596‑1650).

Стремясь

дать строгое обоснование нового естествознания, Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания вообще. В отличие от Бэкона, он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание.

Слайд 17 Декарт убежден, что создание нового метода мышления требует прочного и незыблемого основания.

Такое основание должно быть найдено в самом разуме, точнее, в его внутреннем первоисточнике – в самосознании. «Мыслю, следовательно, существую» («Cogito ergo sum») – вот самое достоверное из всех суждений. Невозможно усомниться по крайней мере в существовании самого сомневающегося. В основу философии Нового времени, таким образом, Декарт положил не просто принцип мышления как объективного процесса, каким был античный Логос, а именно субъективно переживаемый и сознаваемый процесс мышления, такой, от которого невозможно отделить мыслящего. Расщепление всей действительности на субъект и объект – это то принципиально новое, что не знала ни античная, ни средневековая философия. Благодаря этому противопоставлению гносеология, т. е. учение о знании, выдвигается на первый план в XVII в.

Возникновение философии. Философия Античности (лекция 2)

Возникновение философии. Философия Античности (лекция 2) Смысл творчества. (Философия как творческий акт)

Смысл творчества. (Философия как творческий акт) Презентация на тему Философская антропология

Презентация на тему Философская антропология  Историческое развитие человечества

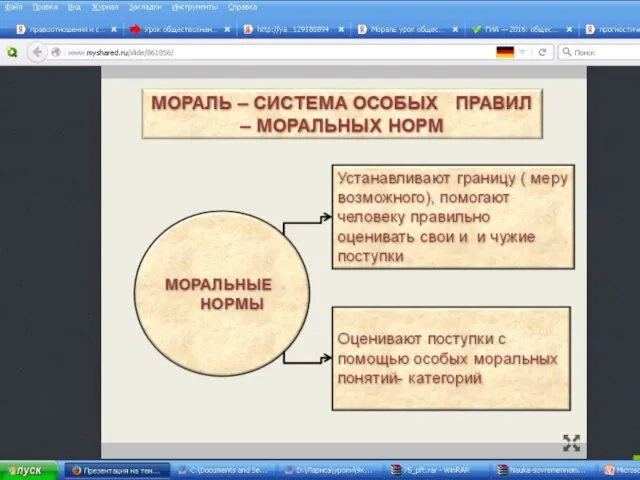

Историческое развитие человечества Мораль. Этика. Моральные нормы

Мораль. Этика. Моральные нормы Хатха йога

Хатха йога Сущность сознания как философская проблема

Сущность сознания как философская проблема Общество и история

Общество и история Чувственное и рациональное познание

Чувственное и рациональное познание Внутри каждого из нас живет стихия. Научись обуздывать свою

Внутри каждого из нас живет стихия. Научись обуздывать свою Классификация периодов развития античной философии

Классификация периодов развития античной философии Третий этап античной философии

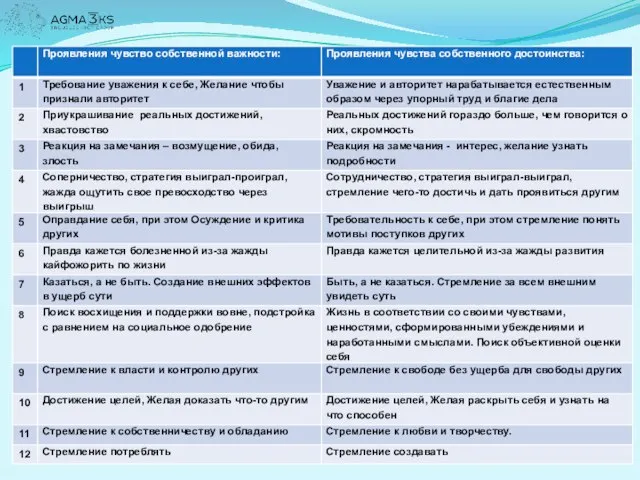

Третий этап античной философии Проявления чувства собственного достоинства:

Проявления чувства собственного достоинства: Мировоззрение, его структура и основные типы

Мировоззрение, его структура и основные типы Теософия и наука. Взаимоинтеграции в эпоху метамодерна

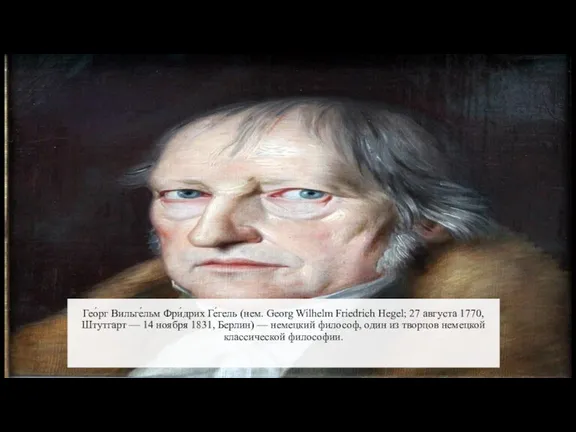

Теософия и наука. Взаимоинтеграции в эпоху метамодерна Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель

Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель Философия нового времени

Философия нового времени Гильбе́рт Порретанский

Гильбе́рт Порретанский Тема №4 Средневековая философия Запада и Востока

Тема №4 Средневековая философия Запада и Востока Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. Предмет и определение философии (тема 1)

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. Предмет и определение философии (тема 1) Теоцентристская направленность средневекового образования и педагогической мысли

Теоцентристская направленность средневекового образования и педагогической мысли Пранаяма. Онлайн-занятия в рамках онлайн-фестиваля. День йоги

Пранаяма. Онлайн-занятия в рамках онлайн-фестиваля. День йоги Философия. Тема 4: антропология

Философия. Тема 4: антропология Формы и методы научного исследования

Формы и методы научного исследования Философско-правовые идеи Никколо Макиавелли

Философско-правовые идеи Никколо Макиавелли Общество как сложная динамичная система

Общество как сложная динамичная система Интерпретация визуальной информации

Интерпретация визуальной информации Неотомизм. Становление неотомизма

Неотомизм. Становление неотомизма