Содержание

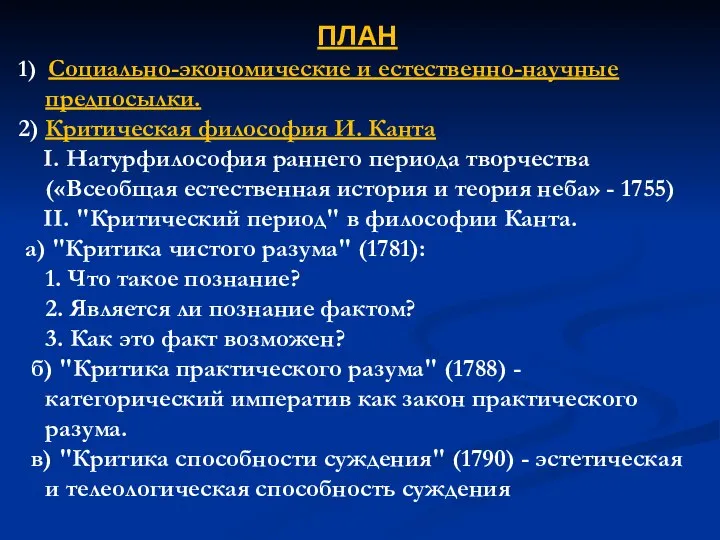

- 2. ПЛАН 1) Социально-экономические и естественно-научные предпосылки. 2) Критическая философия И. Канта I. Натурфилософия раннего периода творчества

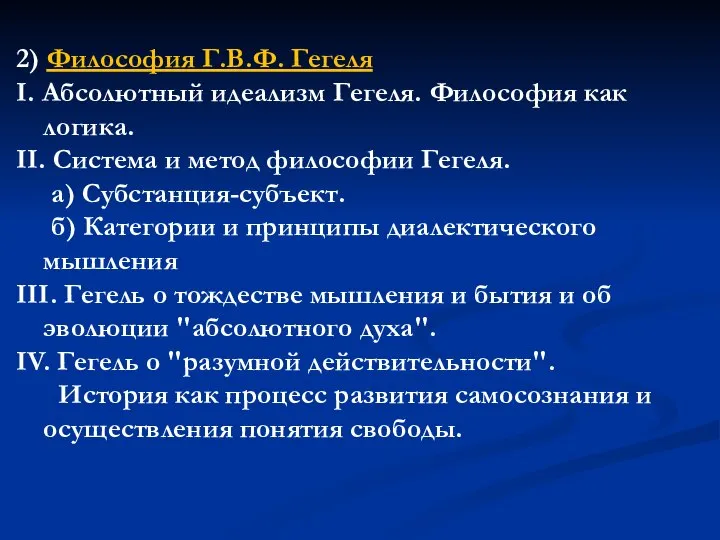

- 3. 2) Философия Г.В.Ф. Гегеля I. Абсолютный идеализм Гегеля. Философия как логика. II. Система и метод философии

- 4. 3) Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. II. Материализм

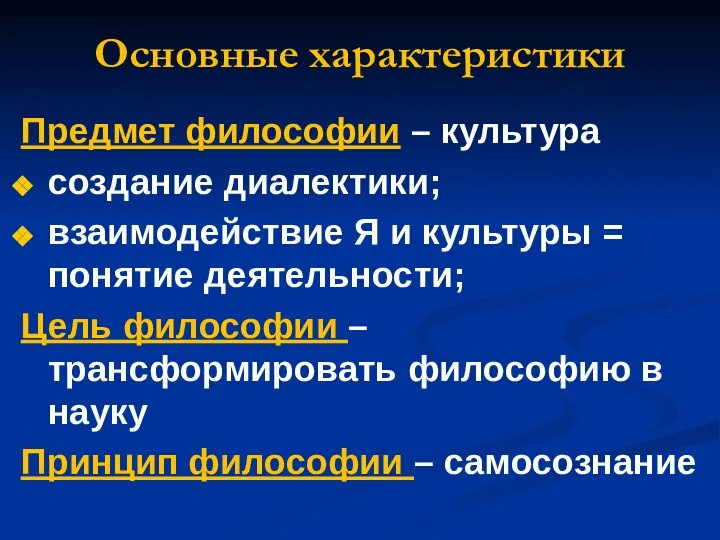

- 5. Основные характеристики Предмет философии – культура создание диалектики; взаимодействие Я и культуры = понятие деятельности; Цель

- 6. И. Кант «Критика чистого разума» Г.В.Ф. Гегель «Энциклопедия философских наук» Ф. Шеллинг «Система трансцендентального идеализма» И.Г.

- 7. Отличительная черта немецкой классической философии - концентрация внимания на творческой деятельности человеческого духа, обладающего автономностью и

- 8. И. Кант (1724-1804)

- 9. БИОГРАФИЯ КАНТ (Kant) Иммануил (22 апреля 1724, Кенигсберг, ныне Калининград – 12 февраля 1804, там же),

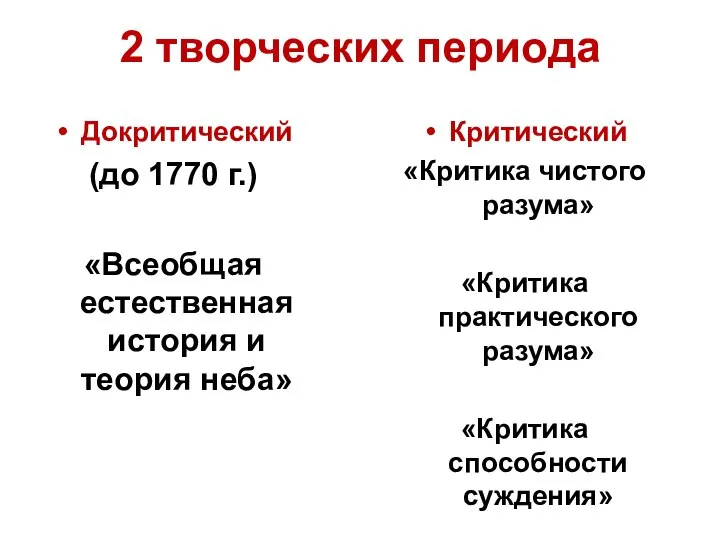

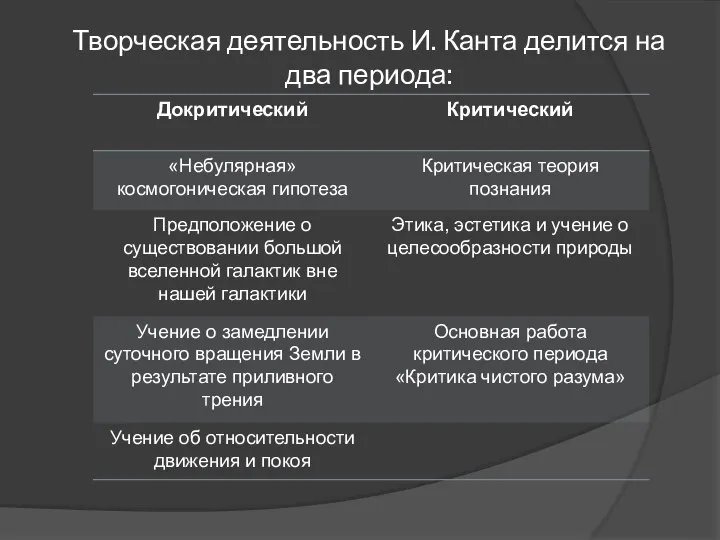

- 10. 2 творческих периода Докритический (до 1770 г.) «Всеобщая естественная история и теория неба» Критический «Критика чистого

- 11. Творческая деятельность И. Канта делится на два периода:

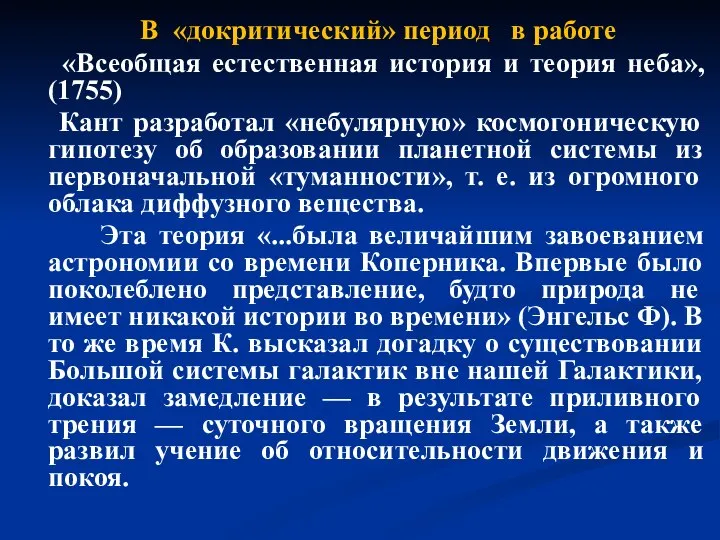

- 12. В «докритический» период в работе «Всеобщая естественная история и теория неба», (1755) Кант разработал «небулярную» космогоническую

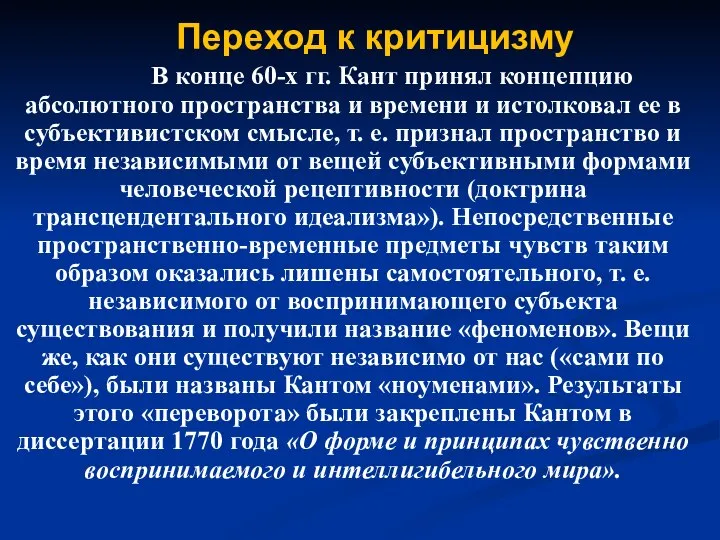

- 13. Переход к критицизму В конце 60-х гг. Кант принял концепцию абсолютного пространства и времени и истолковал

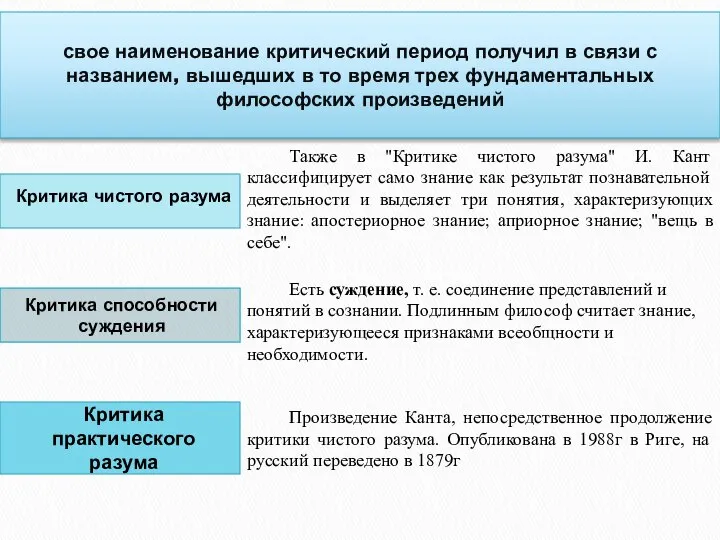

- 14. Критика чистого разума Критика практического разума свое наименование критический период получил в связи с названием, вышедших

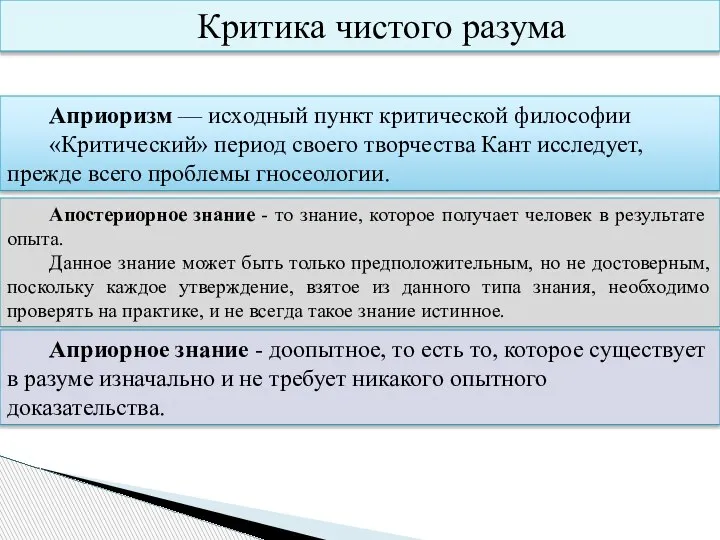

- 15. Априоризм — исходный пункт критической философии «Критический» период своего творчества Кант исследует, прежде всего проблемы гносеологии.

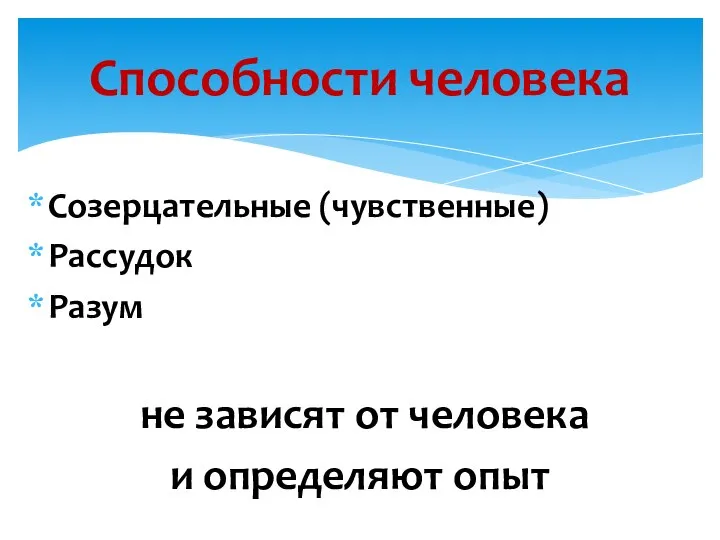

- 16. Созерцательные (чувственные) Рассудок Разум не зависят от человека и определяют опыт Способности человека

- 17. Критический период философии Э. Канта «Критика чистого разума» (1781 г.): Что я могут знать? – ответ

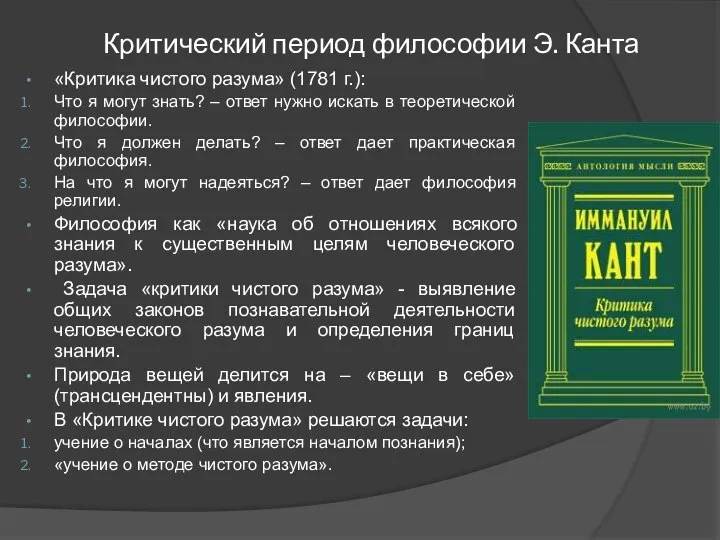

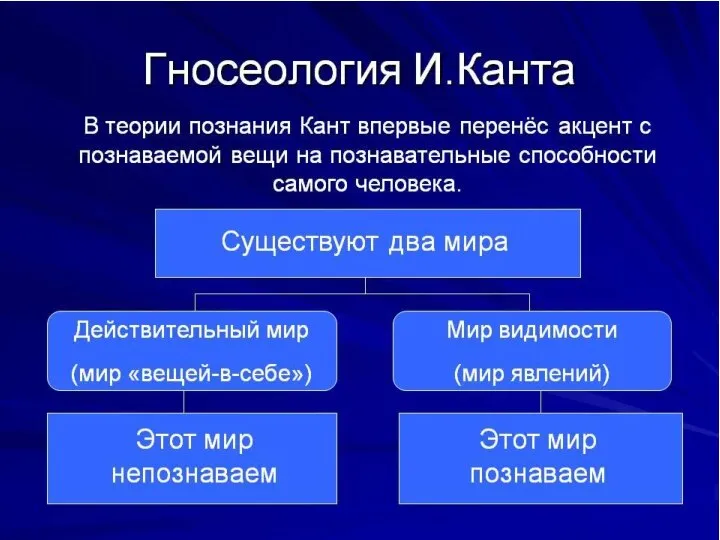

- 18. Критический период философии Э. Канта Всякое познание начинается с опыта. Подлинное, истинное знание априорно. Познавательная деятельность

- 19. Главными произведениями критического периода стали: «Критика чистого разума» (1781), (новая теория познания) «Критика практического разума» (1788)

- 20. "Критика чистого разума" (1781) 1. Что такое познание? 2. Является ли познание фактом? 3. Как это

- 21. Что такое познание? «Всякое познание есть суждение, — такое соединение двух представлений, в котором одно из

- 22. Попытка помирить эмпиризм и рационализм "Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе

- 23. Априорные и апостериорные суждения "….мы будем называть априорными знания, безусловно независимые от всякого опыта, а не

- 24. «Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них» «…опыт никогда

- 25. АПРИОРИ, нареч. [лат. а priori из предшествующего]. Не опираясь на изучение фактов, до опыта, независимо от

- 26. Аналитические и синтетические суждения "Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде)

- 27. Ответ на первый вопрос: Истинное познание состоит из «синтетических суждений a priori». Второй вопрос теперь следует

- 28. Рассмотрим одно из основных положений геометрии: «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками». Это положение

- 29. «Возьмем арифметическое положение: 7 + 5 = 12. Немыслимо, чтобы сумма 7 + 5 давала что-то

- 30. Рассмотрим одно из основных положений физики: «всякое изменение в природе имеет свою причину». Физику, говорит Кант,

- 31. «Метафизика (философия) умозрительно судит о субстанции мира, существовании Бога, души и т.п. Ясно, что ее суждения

- 32. "Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы" "Истинная же задача чистого

- 33. Математика, по Канту, заключает в себе геометрию, арифметику и механику. Предмет геометрии — величины и их

- 34. «Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже

- 35. Кроме чувственности как способности впечатления существует рассудок как мыслящая способность. «Посредством чувственности предметы нам даются, рассудком

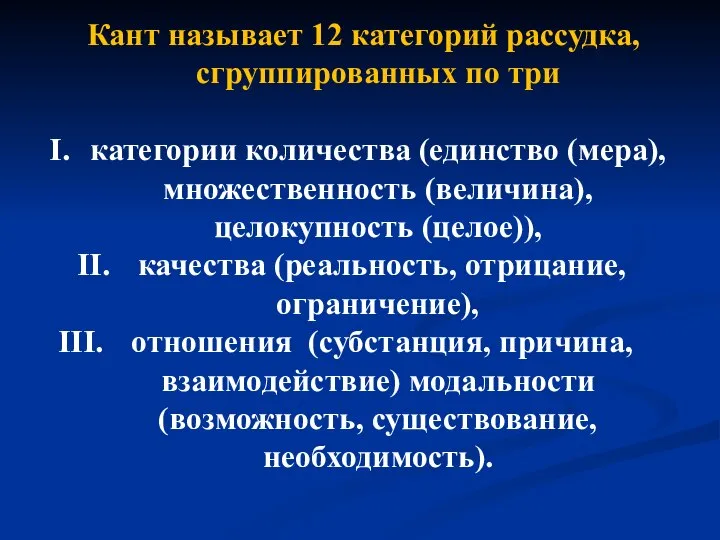

- 36. Кант называет 12 категорий рассудка, сгруппированных по три категории количества (единство (мера), множественность (величина), целокупность (целое)),

- 37. Достоверное знание может быть только синтезом чувственности и рассудка. Ощущения сами по себе, без понятий рассудка,

- 38. Разум «не создает никаких понятий (об объектах), а только упорядочивает их и дает им... единство». Направленный

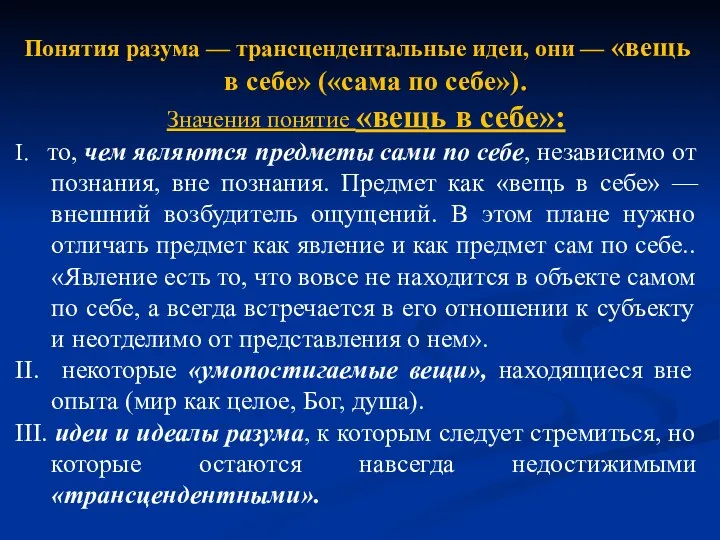

- 39. Понятия разума — трансцендентальные идеи, они — «вещь в себе» («сама по себе»). Значения понятие «вещь

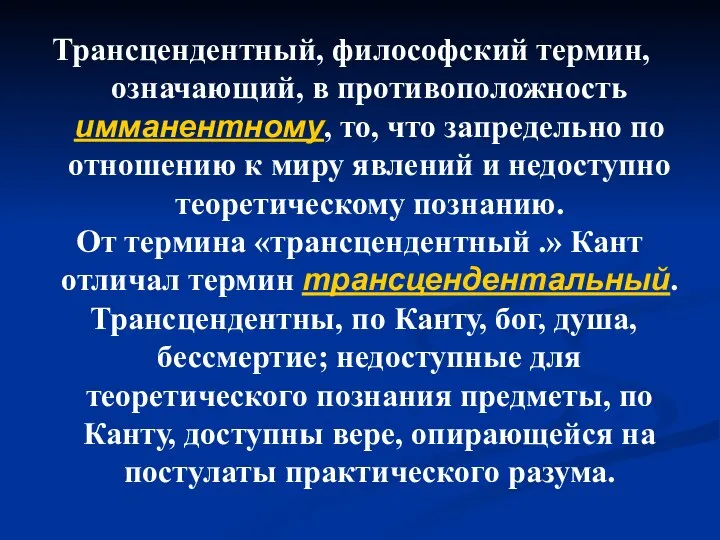

- 40. Трансцендентный, философский термин, означающий, в противоположность имманентному, то, что запредельно по отношению к миру явлений и

- 42. “Вещь в себе” Познание, по Канту, начинается с того, что “вещи в себе” воздействуют на органы

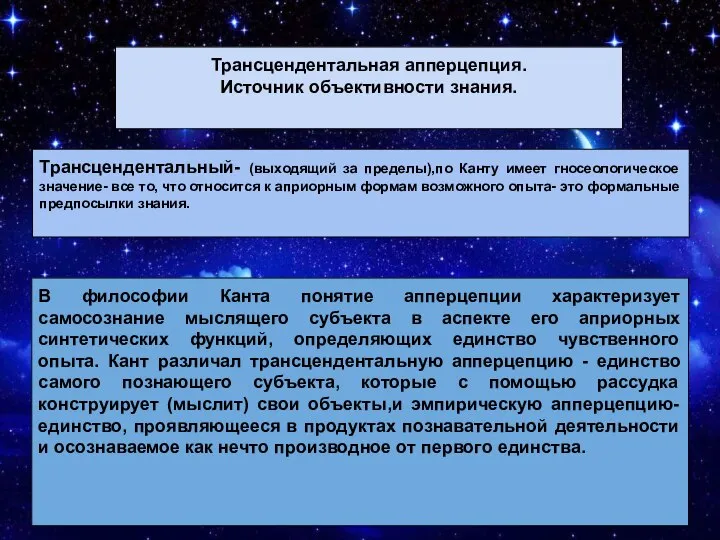

- 43. Трансцендентальная апперцепция. Источник объективности знания. В философии Канта понятие апперцепции характеризует самосознание мыслящего субъекта в аспекте

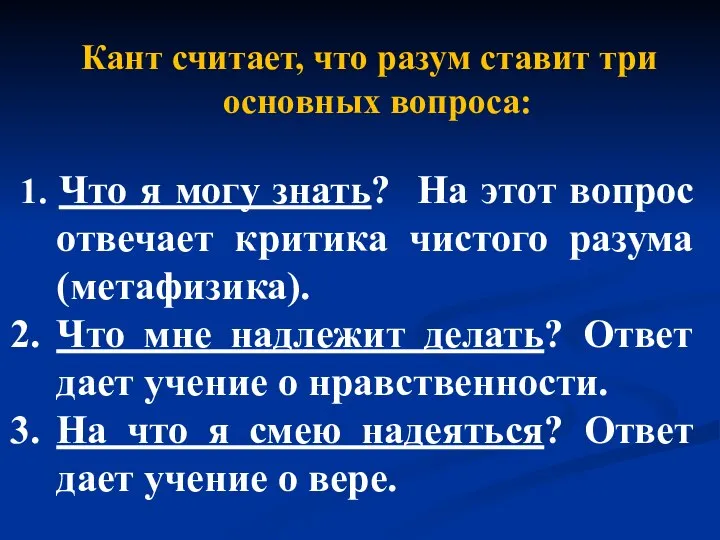

- 44. Кант считает, что разум ставит три основных вопроса: 1. Что я могу знать? На этот вопрос

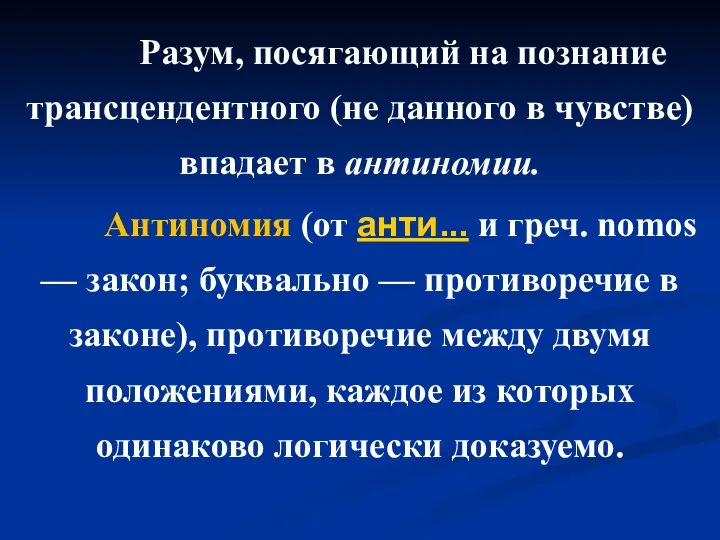

- 45. Разум, посягающий на познание трансцендентного (не данного в чувстве) впадает в антиномии. Антиномия (от анти... и

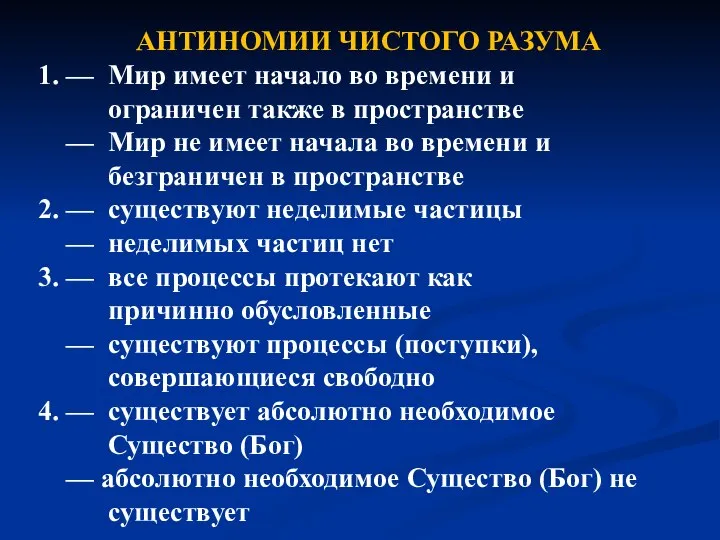

- 46. АНТИНОМИИ ЧИСТОГО РАЗУМА 1. — Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве —

- 48. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и

- 49. Идея права и государства Кант отрицательно относился к мнимой морали, основанной на принципах полезности и приятности,

- 50. Главный закон нравственности, «практического разума» — Категорический императив: — «Я всегда должен поступать только так, чтобы

- 51. «Критика способности суждения» (1790) Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления на основании

- 52. Основная категория эстетической способности суждения — категория прекрасного. «Прекрасное — это соотнесение представлений субъекта с симпатией

- 53. Г. Гегель (1770 -1831)

- 54. БИОГРАФИЯ Родился в семье чиновника. В 1788—93 учился в Тюбингенском теологическом институте. В 1793—1801 домашний преподаватель

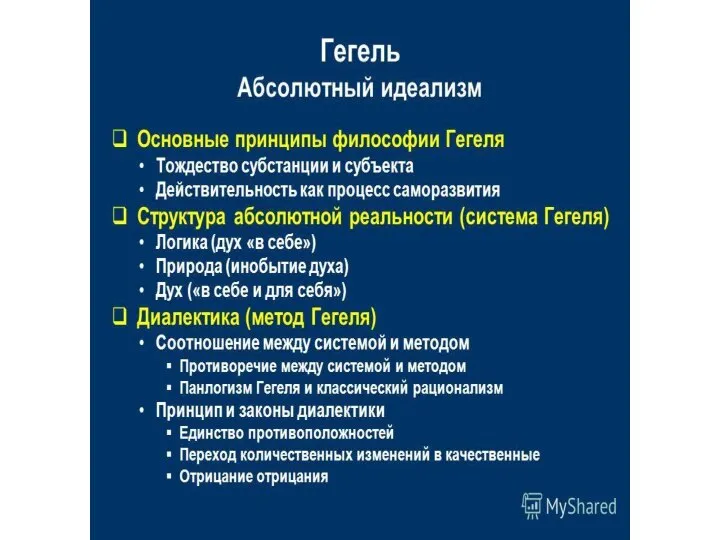

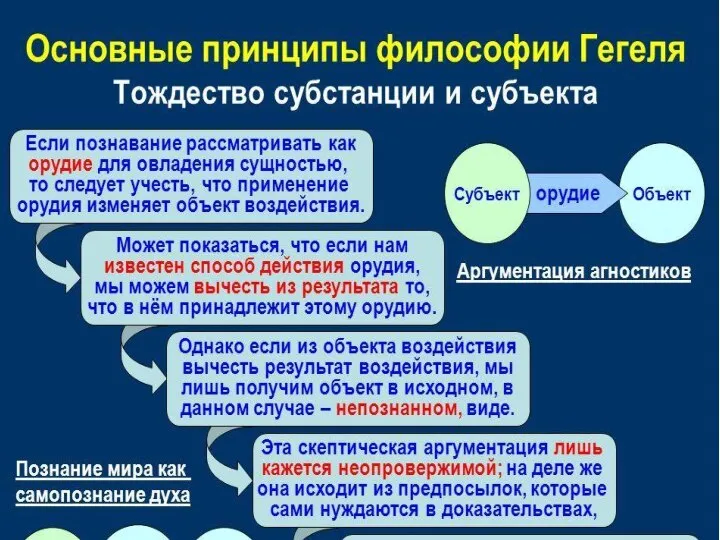

- 55. 2) Философия Г.В.Ф. Гегеля I. Абсолютный идеализм Гегеля. Философия как логика. II. Система и метод философии

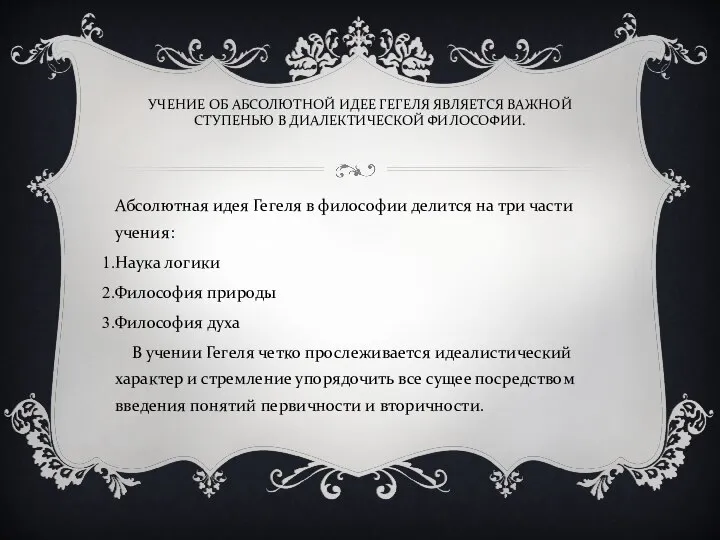

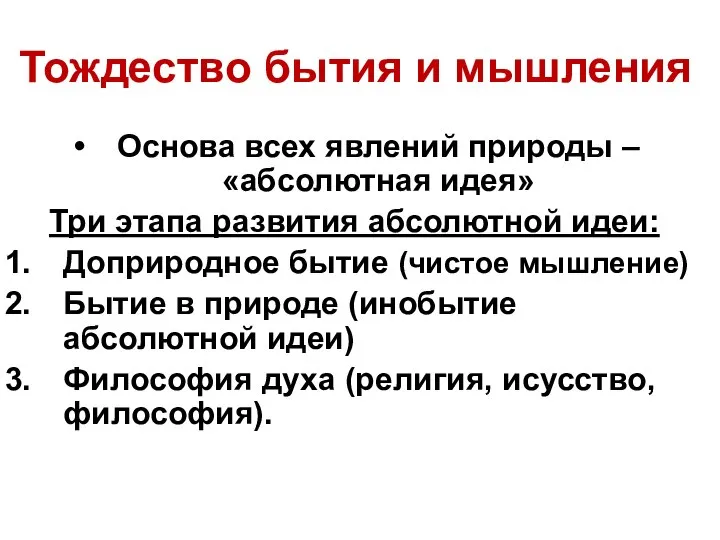

- 59. УЧЕНИЕ ОБ АБСОЛЮТНОЙ ИДЕЕ ГЕГЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СТУПЕНЬЮ В ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. Абсолютная идея Гегеля в философии

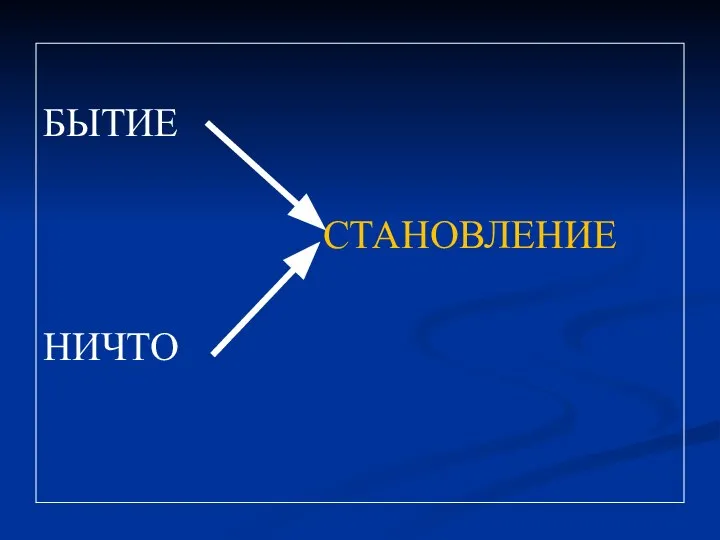

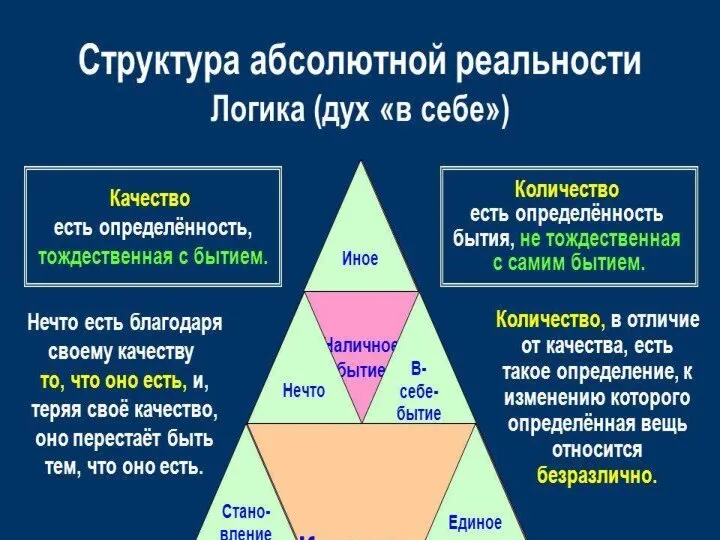

- 60. Первый этап – это стадия логики, чистых категорий, таких, как бытие, качество, количество, отношение, причина и

- 61. Второй этап – это этап природного инобытия. Природа, по Гегелю, это «застывшая мысль». Именно поэтому в

- 62. Третий этап начинается тогда, когда абсолютная идея покидает природу и достигает человека и вновь перевоплощается в

- 63. В «Феноменологии духа» (1807) Гегель развёртывает основные принципы своей философской концепции. Духовная культура человечества была впервые

- 64. Заключительная глава «Феноменологии духа» — программа критического преобразования логики как науки, реализованная Гегелем в последующих трудах

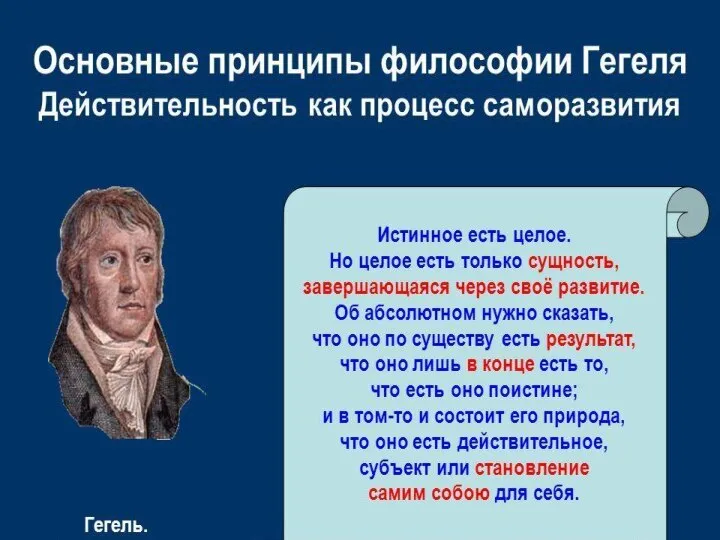

- 65. Гегель - объективный идеалист - берет за первооснову всех явлений природы и общества «Абсолют» - некое

- 66. На пути своего саморазвития «Идея» «отчуждает» себя в природу, а потом возвращается к себе, в человеческом

- 67. АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ – ЭТО: - единственно существующая подлинная реальность; - первопричина всего окружающего мира, его предметов

- 68. АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛИЗМ ГЕГЕЛЯ Идея (в себе) Материальный мир Человечество (ДУХ)

- 70. Система Гегеля включает три части: логику, философию природы и философию духа. Логика, по Гегелю, — наука

- 71. Согласно схеме Гегеля, «дух» просыпается в человеке к самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия

- 72. Тождество бытия и мышления Основа всех явлений природы – «абсолютная идея» Три этапа развития абсолютной идеи:

- 73. Бытие в природе Механика (пространство, время, движение, тяготение) Физика (свет, звук, теплота, химические процессы) Органическая физика

- 74. Центральное место в диалектике Гегеля занимает категория противоречия как единства взаимоисключающих и одновременно — взаимопредполагающих друг

- 75. БЫТИЕ СТАНОВЛЕНИЕ НИЧТО

- 76. КАЧЕСТВО БЫТИЕ КОЛИЧЕСТВО

- 77. КАЧЕСТВО МЕРА КОЛИЧЕСТВО

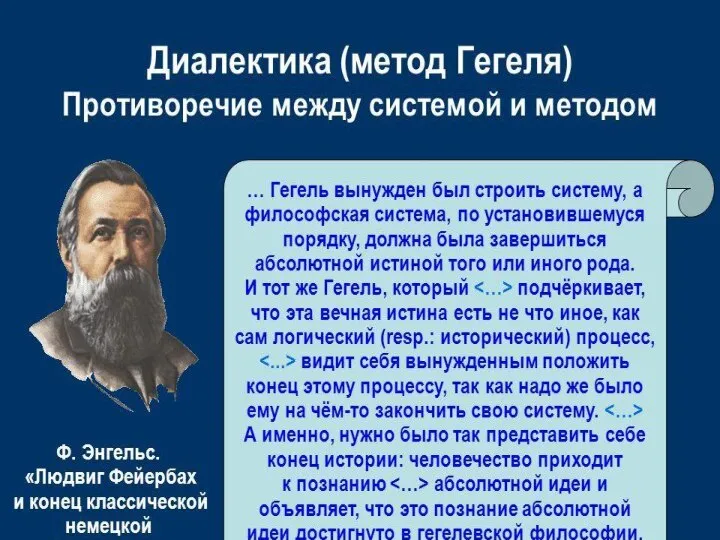

- 78. Главное противоречие философии ГЕГЕЛЯ – не замечаемая им несовместимость системы абсолютного объективного идеализма, приводящей к выводу

- 79. Истина, по Гегелю, — не только соответствие понятия предмету, но и соответствие предмета своему понятию. Рассматривая

- 80. «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно». «Всемирно-исторический процесс совершается разумно». Однако разумен, истинен

- 85. «Во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к

- 86. Наиболее значимыми областями гегелевской философии оказались: этика теория государства философия истории Для Гегеля государство – действительность

- 87. Философия права «Право состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свободной воли». Философское

- 88. Немецкий мыслитель считал, что невозможно понять явление, не уяснив всего пути, который оно совершило в своем

- 89. Диалектический метод Диалектический метод не есть некое «чисто внешнее искусство» или «субъективная игра в доказательства и

- 90. Законы диалектики Гегеля Закон перехода количественных изменений в качественные В первом законе Энгельс определяет категории качества,

- 91. Законы диалектики Гегеля Закон отрицание отрицания Третий закон диалектики отражает общий результат и направленность процесса развития.

- 92. ГЕГЕЛЬЯНСТВО (НЕМ. HEGELSCHULE: ГЕГЕЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА) — ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОПИРАЮЩЕЕСЯ НА НАСЛЕДИЕ ГЕГЕЛЯ. Зародилось в Германии в

- 93. ПРАВОЕ ГЕГЕЛЬЯНСТВО Правые гегельянцы или, как их ещё называли, старогегельянцы (Габлер, Гинрихс, Гёшель, Дауб, а также

- 94. Правым гегельянцам противостояли левые или, как их ещё называли, младогегельянцы.

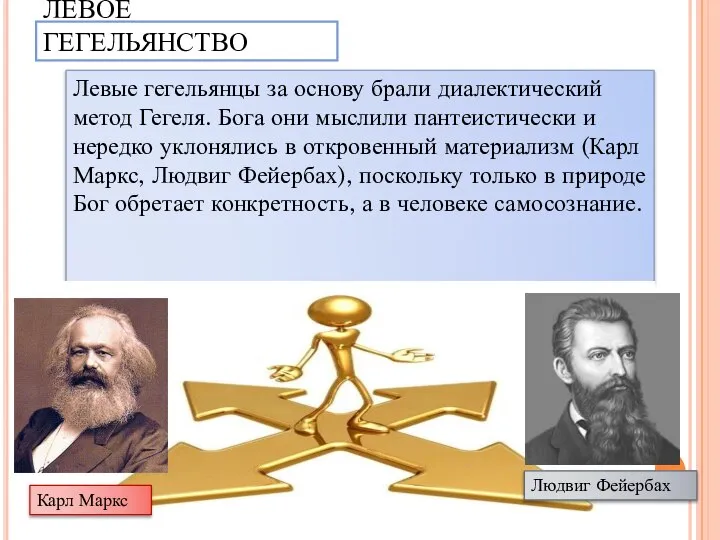

- 95. ЛЕВОЕ ГЕГЕЛЬЯНСТВО Левые гегельянцы за основу брали диалектический метод Гегеля. Бога они мыслили пантеистически и нередко

- 96. . Бруно Бауер Давид Штраус

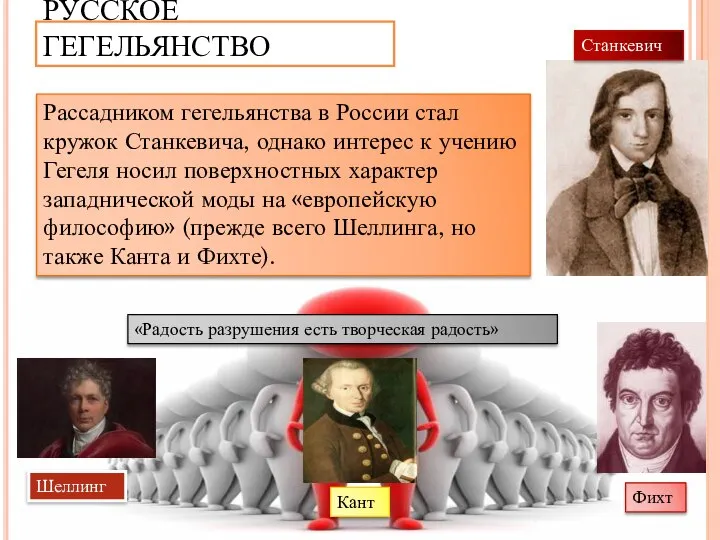

- 97. РУССКОЕ ГЕГЕЛЬЯНСТВО Рассадником гегельянства в России стал кружок Станкевича, однако интерес к учению Гегеля носил поверхностных

- 98. НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО Неогегельянство зарождается в Англии в 1865 году, после выхода в свет книги Стирлинга «Секрет Гегеля».

- 99. 3) Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах 1. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. 2.

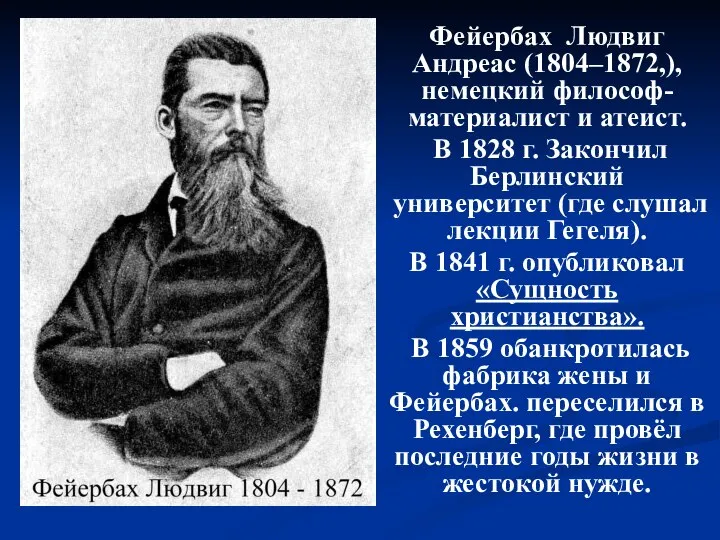

- 100. Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872,), немецкий философ-материалист и атеист. В 1828 г. Закончил Берлинский университет (где слушал

- 101. Человек стремится к удовлетворению своих потребностей. Религия сулит исполнение желаний. Фейербах пишет, что только несчастные люди

- 102. «Зависимость, нужда — отец религии, а воображение — ее мать. Когда у людей нет средств и

- 103. «Необходимым выводом из существующих несправедливостей и бедствий человеческой жизни является единственно лишь стремление их устранить, а

- 104. Фейербах, однако, считает, что существует религиозное чувство как форма духовной взаимосвязи людей, а потому необходима новая

- 105. Антропологический материализм «Мое учение или воззрение может быть... выражено в двух словах: природа и человек. С

- 106. «Материю мира мы должны вообще себе мыслить не как нечто единообразное, не имеющее в себе различий;

- 107. «Пространство и время предполагают наличность вещей, ибо пространство, или протяженность, предполагает наличность чего-то, что протяженно, и

- 108. «Тело есть фундамент разума... Только тело способно образумить человека и препятствует тому, чтобы его мысли терялись

- 109. Мышление существует только как отражение бытия; копия следует за оригиналом, мысль за предметом. Отражая природу, мозг

- 110. «Отдельный человек, как нечто обособленное не заключает человеческой сущности в себе — ни как в существе

- 111. Формуле Декарта: «Cogito ergo sum» Фейербах противопоставляет свою формулу: «Sento ergo sum» («Чувствую, следовательно, существую»).

- 112. Фейербах выводит общественное сознание не из общественного бытия, а из психофизиологической «природы человека». В основе развития

- 113. «Если в теле твоем нет питательных веществ, то в душе твоей нет материала для нравственности»

- 114. «Счастье... есть не что иное, как здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, состояние хорошего здоровья, или благополучия;

- 115. Ф. Шеллинг (1775 - 1854)

- 116. Тождество субъекта и объекта Сознание и природа в своём развитии проходят один и тот же путь.

- 117. И.Фихте (1726 - 1814)

- 119. Скачать презентацию

![АПРИОРИ, нареч. [лат. а priori из предшествующего]. Не опираясь на изучение фактов,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1084553/slide-24.jpg)

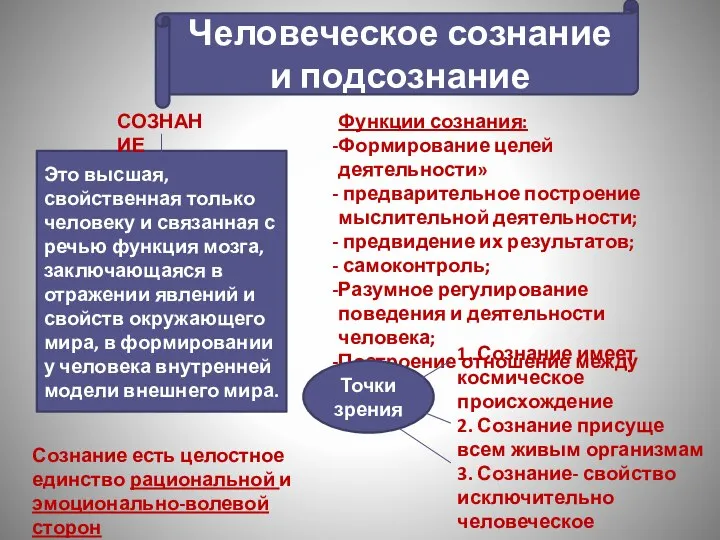

Человеческое сознание и подсознание

Человеческое сознание и подсознание Древнекитайская философия

Древнекитайская философия Моральный выбор - это ответственность

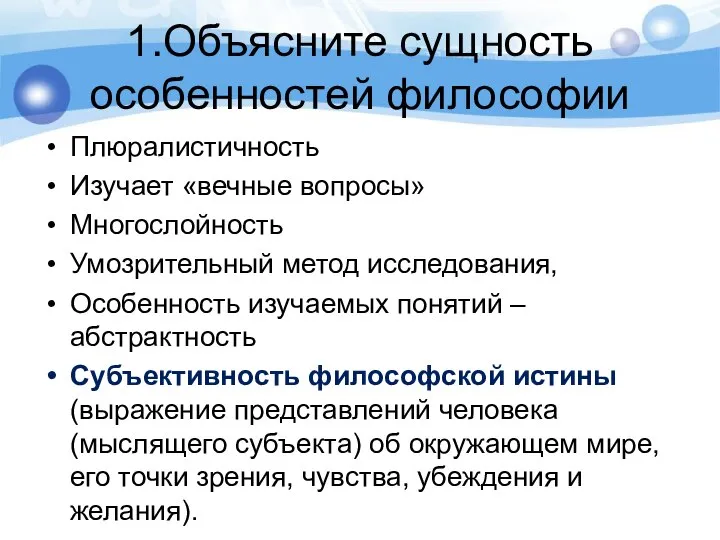

Моральный выбор - это ответственность Философия познания

Философия познания Западная философия ХХ века (современная философия)

Западная философия ХХ века (современная философия) Взаимосвязь духовного и физического самосовершенствования

Взаимосвязь духовного и физического самосовершенствования Гегельянская философия права

Гегельянская философия права Общество и история

Общество и история Философия врачевания

Философия врачевания Философия Нового времени

Философия Нового времени Немецкая классическая философия XVIII-XIX веков

Немецкая классическая философия XVIII-XIX веков Сфера духовной культуры. Глава 2

Сфера духовной культуры. Глава 2 Где наше внимание, туда и течет наша энергия

Где наше внимание, туда и течет наша энергия Философия Древней Индии

Философия Древней Индии Mis on vaatlus? Mis on osalusvaatlus?

Mis on vaatlus? Mis on osalusvaatlus? Методологические основы научного знания

Методологические основы научного знания Назначение философии

Назначение философии Прощение в Библии

Прощение в Библии Лекция 2

Лекция 2 Конъюнкция. Логика высказываний

Конъюнкция. Логика высказываний Русская философия

Русская философия Наука, 10 класс

Наука, 10 класс Лю́двиг Андре́й фон Фейерба́х

Лю́двиг Андре́й фон Фейерба́х Мир науки

Мир науки Мораль как форма духовной жизни общества

Мораль как форма духовной жизни общества Средневековая философия: патристика и схоластика

Средневековая философия: патристика и схоластика Человек – часть живой природы

Человек – часть живой природы Ресурсы группы реформация философии

Ресурсы группы реформация философии