Содержание

- 2. Основные школы медиа-исследований Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн; Анненбергская школа Бирмингемская школа Glasgow Media

- 3. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Коммуникация для Инниса — средство хранения знания. А знание

- 4. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Способность империи сохранять и поддерживать свою мощь базируется на

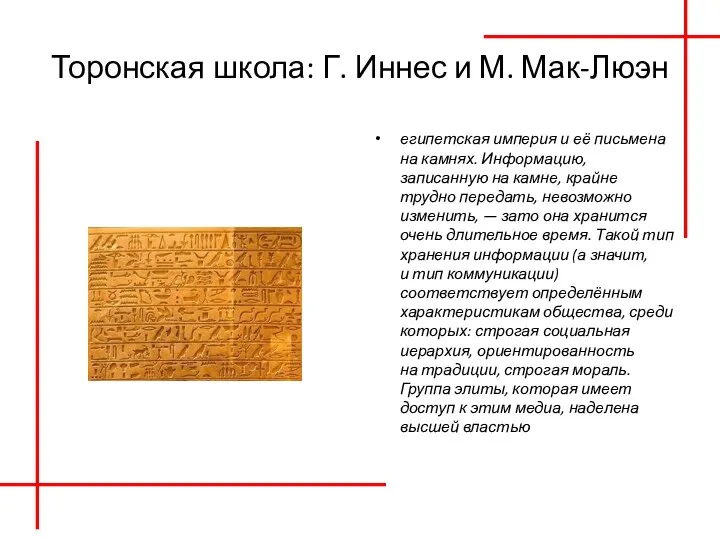

- 5. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн египетская империя и её письмена на камнях. Информацию, записанную

- 6. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют гибкие и

- 7. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн - смена материальных носителей коммуникации ведет к существенным изменениям,

- 8. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе Эдмонтон

- 9. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит в том, что

- 10. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн «Ухо — это паника, глаз — это свобода». «Как

- 11. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Холодный однообразный визуальный мир — вместо эмоционального устного разнообразного

- 12. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн «Фонетический алфавит сократил все чувства до одного, визуального кода.

- 13. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн «The Medium is the Message» (в отличие от отдельной

- 14. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Теория медиа как ампутация: Медиа рассматриваются Маклюэном как внешние

- 15. Анненбергская школа Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской школы было изучение функционирования

- 16. Анненбергская школа Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы в 1967 году. Телевидение

- 17. Анненбергская школа Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора Гербнера исследования содержания телепередач

- 18. Бирмингемская школа Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации — Центр современных культурных

- 19. Бирмингемская школа С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа, для чего

- 20. Бирмингемская школа Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста профессиональных кодов только закрепляет

- 21. Glasgow Media Group Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются публикой как отражение реальности,

- 22. Glasgow Media Group При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности — общенациональной забастовки шахтеров

- 23. Glasgow Media Group Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается как естественный. Эту идею

- 25. Скачать презентацию

Слайд 2Основные школы медиа-исследований

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн;

Анненбергская школа

Бирмингемская школа

Glasgow Media

Основные школы медиа-исследований

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн;

Анненбергская школа

Бирмингемская школа

Glasgow Media

Слайд 3Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Коммуникация для Инниса — средство хранения знания.

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Коммуникация для Инниса — средство хранения знания.

Слайд 4Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Способность империи сохранять и поддерживать свою мощь

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Способность империи сохранять и поддерживать свою мощь

Слайд 5Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

египетская империя и её письмена на камнях. Информацию, записанную

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

египетская империя и её письмена на камнях. Информацию, записанную

Слайд 6Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют гибкие

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют гибкие

Слайд 7Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

- смена материальных носителей коммуникации ведет

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

- смена материальных носителей коммуникации ведет

- коммуникация обеспечивает как связь в пространстве, так и связь во времени,

- бюрократия ориентирована на связь в пространстве, религия – на связь во времени,

- цивилизации различаются и вариантами монополии на знания, для средневековой Европы в роли монополистов знаний выступали монастыри.

Слайд 8Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе Эдмонтон

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе Эдмонтон

Слайд 9Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит в том,

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит в том,

Слайд 10Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«Ухо — это паника, глаз — это свобода».

«Как цивилизация

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«Ухо — это паника, глаз — это свобода».

«Как цивилизация

Слайд 11Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Холодный однообразный визуальный мир — вместо эмоционального

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Холодный однообразный визуальный мир — вместо эмоционального

потеря мистического элемента;

одна черта — рациональность мышления — вместо всего богатства чувств.

Создание цивилизованного человека, что включает:

создание типа человека-мыслителя, индивидуума;

создание представления об унифицированности кодов, такого принципа работы, как расщепление, усреднение, пересобирание и механическое повторение (привычка к униформизму);

создание представления о линейности и непрерывности пространства и времени;

жёсткая причинно-следственная связь элементов системы;

невовлечённость — пассивность.

Общество:

национализм;

индустриальность (возможность самовыражения в уединении и присоединении к другому уже с целью усиления мощи вели к созданию корпораций, военных и коммерческих), создание ситуации равного положения индивидов, например, перед законом слова, и так далее;

массовый рынок;

доступное образование (книга — первая машина-учитель), универсальная литературность, специализация и фрагментация знания.

Культура:

правильное написание и синтаксис, произношение (что отделило поэзию от песни, прозу от ораторства; теперь поэзия могла быть написана, но не услышана; музыка отделилась от слова);

появление Автора.

Слайд 12Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«Фонетический алфавит сократил все чувства до одного,

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«Фонетический алфавит сократил все чувства до одного,

«Одновременность времени и пространства, а также спад национализма, рождённого печатью и уничтожаемого электрическими медиа, рождает мировую деревню» (один из самых громких терминов, придуманных Маклюэном). Вневременной характер такого сообщества влечёт за собой интимность, взаимосвязанность, общность социального опыта, — это возврат коллективного мышления, вовлечённости. Визуальная культура создаёт центрированные нации, электрическая — племена.

Слайд 13Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«The Medium is the Message» (в отличие от отдельной книги, которая

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

«The Medium is the Message» (в отличие от отдельной книги, которая

Пример. «Та форма медиа, которой является пресса, по своей природе делает концепт правды безотносительным, несуществующим. Способ передачи информации, газета, журналистика, новостные агентства и так далее, — уничтожают само понятие правды».

Горячее медиа — это медиа, которое расширяет одно чувство до предела, до очень высокого разрешения. Высокое разрешение означает, что содержание полностью заполнено информацией. Такие медиа исключают или минимализируют вклад аудитории, перципиента. Примеры горячих медиа — радио, кино, телевидение.

Холодное медиа — это медиа, которое предоставляет участнику только форму, и для своего функционирования требуют большого личного вклада. Например, книги, которые требуют от читателя максимального внимания и дополнительного включения воображения.

Слайд 14Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Теория медиа как ампутация:

Медиа рассматриваются Маклюэном как внешние

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Теория медиа как ампутация:

Медиа рассматриваются Маклюэном как внешние

Слайд 15Анненбергская школа

Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской школы

Анненбергская школа

Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской школы

анализ кодов и форм структурирования образов и сообщений;

исследование поведения разных групп в коммуникационном процессе;

изучение коммуникационных систем, институтов, политики. Центральное место отводилось исследованиям телевидения как главного культурного индикатора американского общества, определяющего состояние общественного сознания и психологии, мнения, вкусы, пристрастия и потребности людей, которые порождаются социальными системами и оказывают на них обратное воздействие.

Слайд 16Анненбергская школа

Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы в

Анненбергская школа

Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы в

Исследователи утверждали, что телевизионная система является стабильной и закрытой структурой, способной вводить массового зрителя в круг особой условной культуры со своими устоявшимися представлениями о жизненных ценностях и порядках...

Методология Анненбергской школы предполагает два уровня изучения системы телевизионных сюжетов и образов:

1. системный, выявляющий структуру главных ареалов телевизионного пространства,

2. культивационный, устанавливающий, что конкретно усваивается в сознании телезрителей в качестве общественных норм и ценностей...

С помощью этого индикатора определяется состояние общественного сознания и психологии, мнения, вкусы, пристрастия и потребности, которые порождаются социальными системами и оказывают на них свое ответное влияние.

Слайд 17Анненбергская школа

Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора Гербнера

Анненбергская школа

Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора Гербнера

Отталкиваясь от устоявшегося мнения, что насилие разлагает общественные нравы и порождает тягу к преступлениям, угрожая общественным нормам морали и «нормальному», не девиантному поведению, исследователи в результате выявили несколько неожиданные вещи: оказалось, что длительное общение с телевизионным «миром», насыщенным мотивами насилия, порождает у зрительской массы не столько тягу к девиантному поведению и стремление подражать жестокости на экране, сколько страх и пассивность перед силой как основу массового конформизма. Один из исследователей писал: «Страх как исторический инструмент социального контроля может быть еще более опасным результатом показа насилия, нежели агрессия». По мнению исследователей, культивируя потребительско-развлекательные функции, телевидение обеспечивает конформизм (пассивность) публики не в последнюю очередь за счет постоянного включения в систему телевизионной образности мотивов насилия.

Слайд 18Бирмингемская школа

Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации —

Бирмингемская школа

Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации —

А в то время всё было возможно. Дети-цветы, зарождающийся феминизм, студенческие восстания. Ясное дело, что и история как наука не оставалась на уровне довоенной.

В то время зачитывались Марксом – вот и появились исследования культуры рабочего класса, в противовес культуре элитарной.

Наконец-то заметили, что мир разнородный, и появилась идея «мультикультурализма». Внимание стали привлекать маргинальные культуры – и тут же в научные труды увидели Супермена, Барби и телевизионные шоу. Культура, которую мы сегодня называем массовой, - вот что стало интересовать бирмингенскую школу.

Слайд 19Бирмингемская школа

С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа, для

Бирмингемская школа

С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа, для

Первая осуществляется путем недостаточного освещения фактов классовой эксплуатации и возникающих на этой основе конфликтов. Второе относится к тенденции отрицать или игнорировать общие для рабочего класса интересы и подчеркивать плюрализм, разнородность и индивидуальность социальной жизни. Третье осуществляется на основе отсылки к национальному согласию, общему для всех классов и здравомыслящих людей доброй воли.

В 1980 г. С. Холл предложил модель «кодирования — декодирования дискурса медиа»2(проблемы кода и дискурса будут специально рассмотрены далее). По Холлу, медиатекст локализован между его производителями, определенным образом кодирующими сообщение с идеологическими и институциональными целями с помощью манипуля-тивного языка, и аудиторией, «восстанавливающей» (декодирующей) его смысл в ходе «оппозиционного чтения» (oppositionalreadings) в соответствии с собственным опытом, не обязательно согласующимся с тем, что был вложен в него отправителем. Умение публики читать «между строк» Холл обозначает термином «предпочтительное чтение» (preferredreading), или «переворачивание» (spin), оказывая тем самым сопротивление идеологическому воздействию.

Слайд 20Бирмингемская школа

Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста профессиональных

Бирмингемская школа

Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста профессиональных

Получается, что, каких бы убеждений на сознательном уровне ни придерживался журналист, сам факт использования им профессиональных дискурсивных практик уже превращает его в буржуазного журналиста. Известный парадокс модели доминирования, согласно которому, чем профессиональнее работают средства массовой информации, тем хуже для аудитории, верен и на этом уровне: профессионализм работников средств массовой информации оказывается только еще одним (и самым коварным) способом борьбы за идеологическую гегемонию. Например, Дж. Фиск убежден, что таблоиды оказывают на массы гораздо более позитивное воздействие, чем престижные качественные издания, потому что размещаемые в таблоидах сенсационные сообщения легче поддаются истолкованию с переговорно-корпоративной позиции, чем аналитические статьи и объективные репортажи, которые публикуют элитарные издания.

Это происходит потому, что сенсация предполагает оппозицию нормальному порядку вещей и, следовательно, подрыв официального порядка. Такого рода сообщения не претендуют на полную достоверность и, следовательно, интерпеллируют к скептическому субъекту, который колеблется между верой и неверием, потому что «видит всех насквозь» и не желает, чтобы его провели.

В то же время претензия элитарных изданий на правдивость и объективность своих сообщений представляет собой политический акт, направленный на то, чтобы дисциплинировать своих читателей, превратить их в «верующих субъектов» и тем самым заставить их занять подчиненную позицию по отношению к власть предержащим.

Иными словами, «желтая пресса» лучше элитарных изданий, потому что она имеет менее жесткие профессиональные критерии: журналисты таких изданий «не предпринимают никаких усилий, для того чтобы представить свою информацию как объективный набор фактов в неизменной вселенной;

Слайд 21Glasgow Media Group

Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются публикой

Glasgow Media Group

Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются публикой

«...и редактор, определяющий главную тему дня, и администратор, который инструктирует съемочные группы и распределяет им задания, и киноредактор, отбирающий киноматериал для включения в выпуск, и тот, кто пишет текст, и дежурный редактор, контролирующий составление выпуска, устанавливающий последовательность сообщений и придающий им окончательную форму»1.

Один из первых и наиболее известных проектов, посвященный анализу содержания и особенностям производства телевизионных новостей, был осуществлен группой исследователей Университета Глазго в 1970—1980-е годы. Изучая новостные сообщения британского телевидения, ученые попытались ответить на основной вопрос: являются ли новости, транслируемые телевидением, объективными и непредвзятыми.

Слайд 22Glasgow Media Group

При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности —

Glasgow Media Group

При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности —

Как правило, в печатных изданиях — газетах и сводках новостей -— представленная информация объединяется в блоки по типу содержания: зарубежная, политическая, экономическая, спортивная в целях удовлетворения разнообразных человеческих интересов.

В ходе исследований GMG эта типология была подтверждена и для телевизионных новостей, а также выявлена устойчивая зависимость между содержанием (типом контента) и средней продолжительностью информации. День заднем новости подаются в одних и тех же временных, пространственных и тематических границах, которые нарушаются только в кризисных ситуациях или при возникновении экстраординарных событий, когда возможны некоторые отклонения (увеличение длительности информации или смена «места» в блоке новостей).

Слайд 23Glasgow Media Group

Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается как

Glasgow Media Group

Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается как

Александрийская школа. Аллегорический метод истолкований

Александрийская школа. Аллегорический метод истолкований Аристотель. Древнегреческий философ

Аристотель. Древнегреческий философ Научное познание

Научное познание Философия, ее предмет, методы и функции

Философия, ее предмет, методы и функции Условно-категорические умозаключения

Условно-категорические умозаключения Чувственное и рациональное познание

Чувственное и рациональное познание Человек в современном мире

Человек в современном мире Великие философские системы древности. Идеалистическая система Платона

Великие философские системы древности. Идеалистическая система Платона Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4

Философия Древнего Рима и средневековая философия. Практическая работа № 4 Бытие. Материя. Сознание. Основные типологии материи

Бытие. Материя. Сознание. Основные типологии материи Предпосылки возникновения марксизма

Предпосылки возникновения марксизма Написание эссе по обществознанию ЕГЭ 2019 года

Написание эссе по обществознанию ЕГЭ 2019 года Позитивизм и неопозитивизм

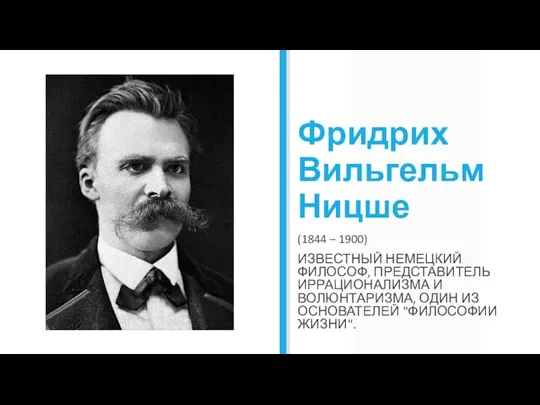

Позитивизм и неопозитивизм Фридрих Вильгельм Ницше (1844 – 1900)

Фридрих Вильгельм Ницше (1844 – 1900) Философия Возрождения на севере Европы

Философия Возрождения на севере Европы Джон Локк

Джон Локк Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения

Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения Капитал. Карл Генрих Маркс (5 мая 1818 – 14 марта 1883 гг.)

Капитал. Карл Генрих Маркс (5 мая 1818 – 14 марта 1883 гг.) Философия. Место и роль философии в обществе

Философия. Место и роль философии в обществе Габриэль Оноре Марсель (7 декабря 1889, Париж, Франция — 8 октября 1973) — первый французский философ-экзистенциалист,

Габриэль Оноре Марсель (7 декабря 1889, Париж, Франция — 8 октября 1973) — первый французский философ-экзистенциалист, Потеря целостной картины мира

Потеря целостной картины мира Смысл и значение суждений

Смысл и значение суждений Мировоззрение

Мировоззрение Мир во власти трех зол

Мир во власти трех зол Русская философия. Тест

Русская философия. Тест Материальность мира

Материальность мира Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, эксперимент

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, эксперимент Свобода, как условие самореализации личности

Свобода, как условие самореализации личности