Содержание

- 2. План: Особенности анамнеза Жалобы Осмотр Методы обследования Использованная литература

- 3. Особенности сбора анамнеза заболевания и жизни у больных с заболеваниями органов дыхания Факторы внешней среды (переохлаждение,

- 4. Жалобы (Complaints) Боль ( dolor ) в грудной клетке (chest pain) Кашель ( tussis, cough) Кровохарканье

- 5. Боль ( dolor ) в грудной клетке (chest pain) Боль в грудной клетке, обусловленная патологией органов

- 6. Следует помнить также, что боль в грудной клетке может быть обусловлена поражением других элементов грудной стенки

- 7. Чувство саднения, жжение за грудиной, которые можно расценивать как эквивалент боли, характерны, в частности, для острого

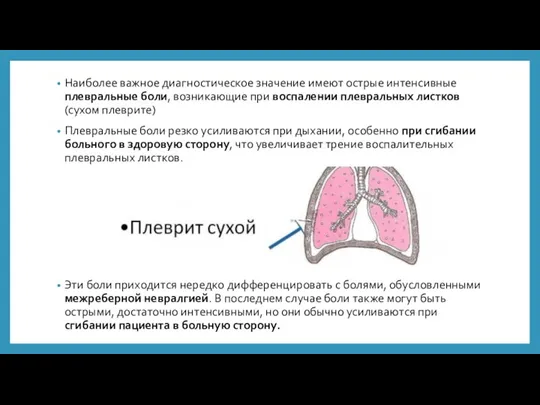

- 8. Наиболее важное диагностическое значение имеют острые интенсивные плевральные боли, возникающие при воспалении плевральных листков (сухом плеврите)

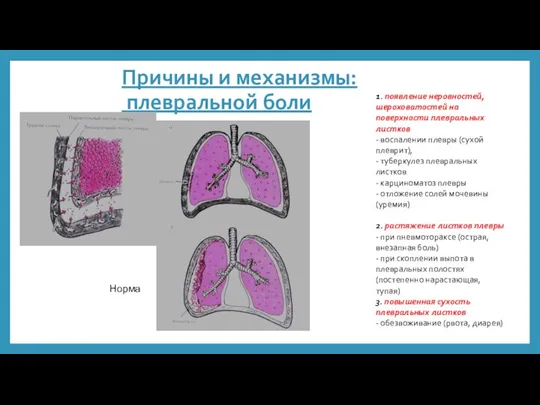

- 9. Причины и механизмы: плевральной боли Норма 1. появление неровностей, шероховатостей на поверхности плевральных листков - воспалении

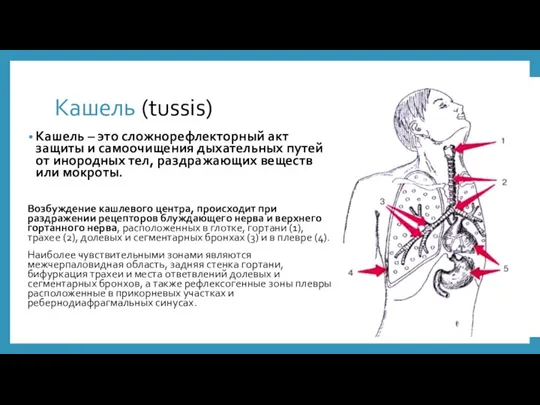

- 10. Кашель (tussis) Кашель – это сложнорефлекторный акт защиты и самоочищения дыхательных путей от инородных тел, раздражающих

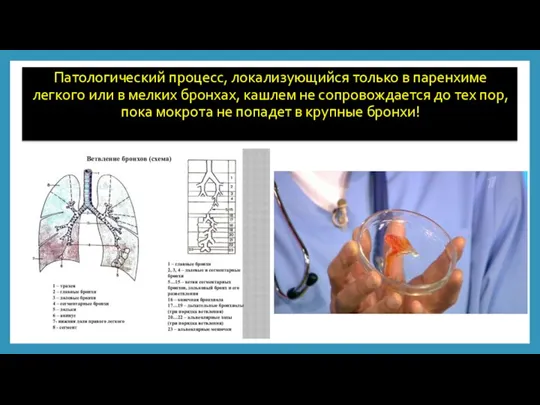

- 11. Патологический процесс, локализующийся только в паренхиме легкого или в мелких бронхах, кашлем не сопровождается до тех

- 12. Детализация кашля I – по продолжительности II – по характеру III – по тембру IV –

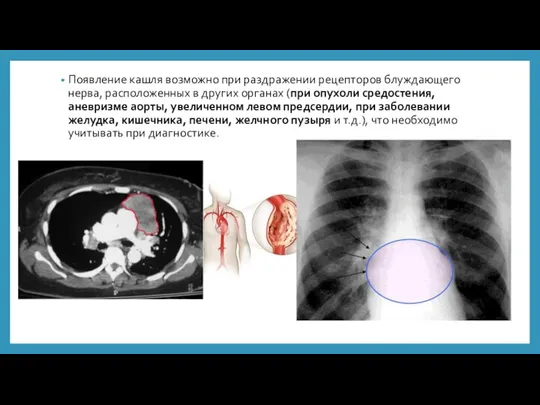

- 13. Появление кашля возможно при раздражении рецепторов блуждающего нерва, расположенных в других органах (при опухоли средостения, аневризме

- 14. Кашлевой акт включает три фазы : 1)Короткий и глубокий вдох 2)Напряжение дыхательных мышц при закрытой голосовой

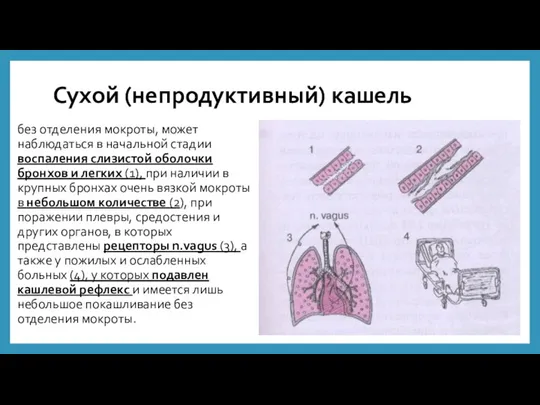

- 15. Сухой (непродуктивный) кашель без отделения мокроты, может наблюдаться в начальной стадии воспаления слизистой оболочки бронхов и

- 16. Различают продуктивный и малопродуктивный кашель Для продуктивного кашля (от 5 до 100 мл, более 100 мл

- 17. Мокрота (sputum) характер мокроты слизистую вязкую мокроту беловатого цвета, которая характерна для начальных стадий воспаления слизистой

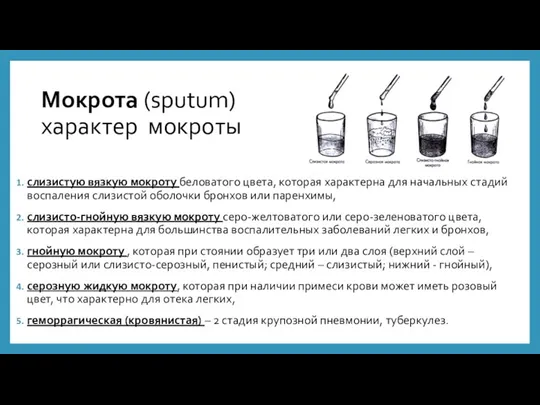

- 18. Виды мокроты:

- 19. Кашель по тембру - короткий и тихий – при плевритах, начале пневмонии, неврозах; - «лающий» и

- 20. Кровохарканье (haemoptoe) - наличие крови в мокроте, выделяемой с кашлем. Количество крови в мокроте может быть

- 21. Механизмы и причины: . 1. Распад легочной ткани с аррозией сосудов: - деструктивные заболевания (абсцесс, рак,

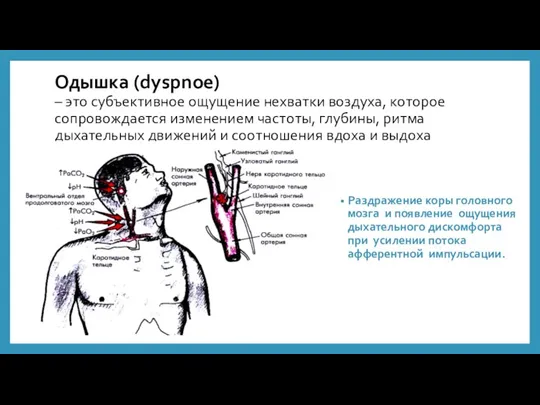

- 22. Одышка (dyspnoe) – это субъективное ощущение нехватки воздуха, которое сопровождается изменением частоты, глубины, ритма дыхательных движений

- 23. Одышка Субъективная – больной ощущает чувство нехватки воздуха, а объективные признаки могут отсутствовать (начальная стадия дыхательной

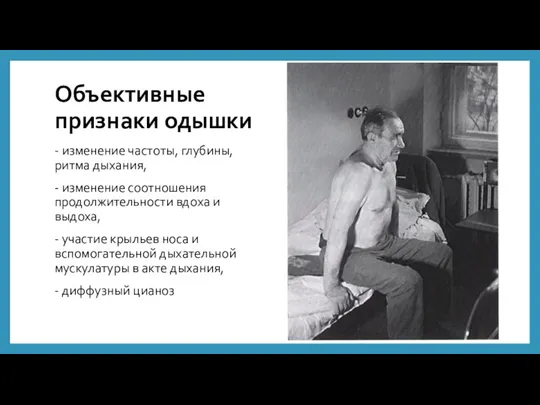

- 24. Объективные признаки одышки - изменение частоты, глубины, ритма дыхания, - изменение соотношения продолжительности вдоха и выдоха,

- 25. Основная причина и механизм одышки - это раздражение дыхательного центра вследствие - гиперкапнии (через хеморецепторы синокаротидной

- 26. Виды одышки: Инспираторная одышка с признаками затруднения вдоха (нарушение вентиляции по рестриктивному тип), Экспираторная одышка с

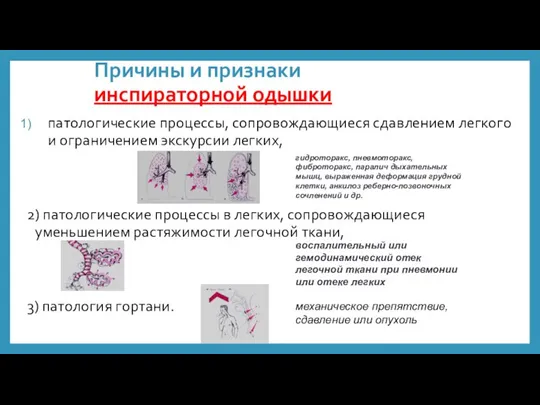

- 27. Причины и признаки инспираторной одышки патологические процессы, сопровождающиеся сдавлением легкого и ограничением экскурсии легких, 2) патологические

- 28. Причины и признаки экспираторной одышки При нормальном просвете мелких бронхов выдох осуществляется свободно и альвеолы быстро

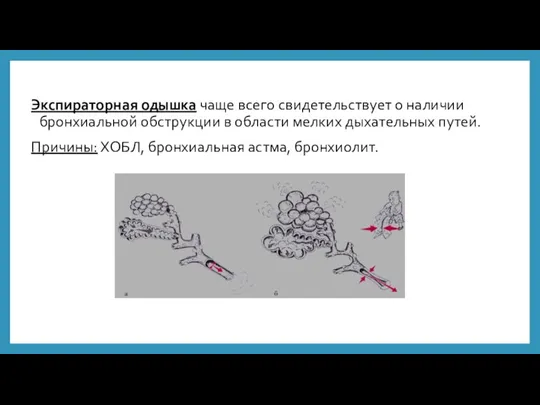

- 29. Экспираторная одышка чаще всего свидетельствует о наличии бронхиальной обструкции в области мелких дыхательных путей. Причины: ХОБЛ,

- 30. Нарушение глубины и ритма дыхания - Часто связаны с уменьшением чувствительности дыхательного центра при тяжелых патологических

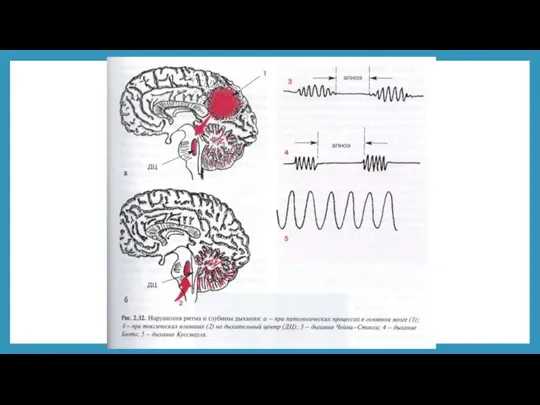

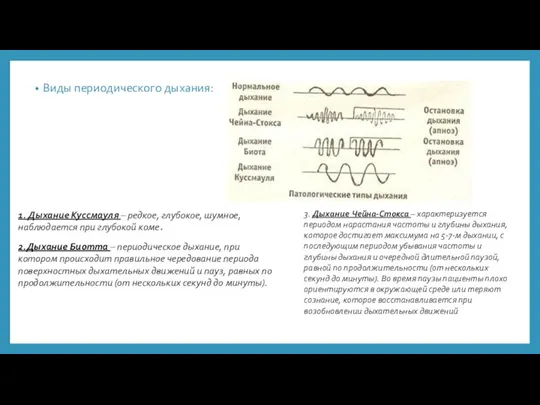

- 32. Виды периодического дыхания: 1. Дыхание Куссмауля – редкое, глубокое, шумное, наблюдается при глубокой коме. 2.Дыхание Биотта

- 33. Патологические процессы в головном мозге (отек мозга, инсульт и т.п.) нередко сопровождаются периодическим дыханием типа Чейна-Стокса

- 34. Удушье (asthma) – это внезапно наступающее, очень выраженное чувство нехватки воздуха, сопровождающееся, как правило, отчетливыми объективными

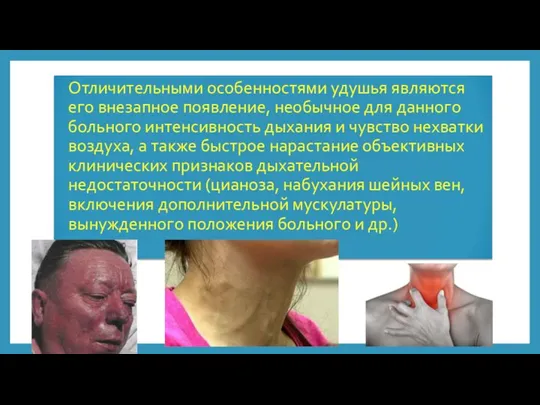

- 35. Отличительными особенностями удушья являются его внезапное появление, необычное для данного больного интенсивность дыхания и чувство нехватки

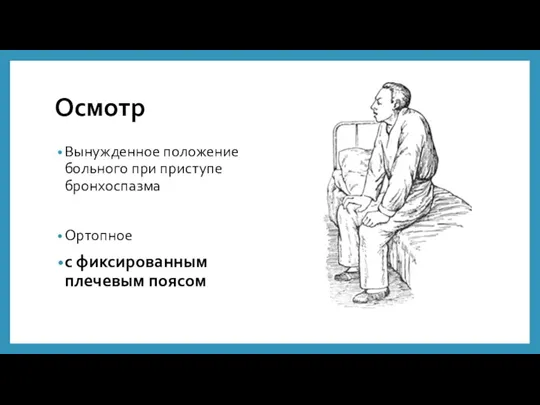

- 36. Осмотр Вынужденное положение больного при приступе бронхоспазма Ортопное с фиксированным плечевым поясом

- 37. Варианты вынужденного положения при заболеваниях органов дыхания

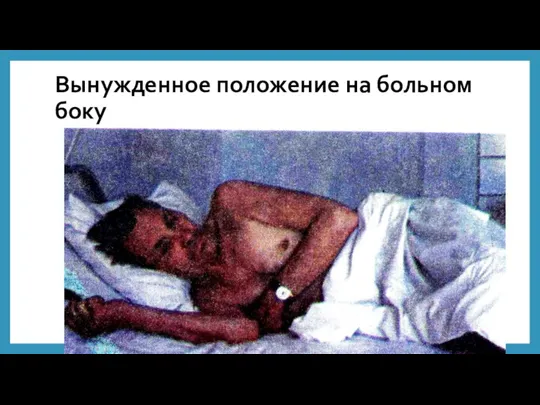

- 38. Вынужденное положение на больном боку

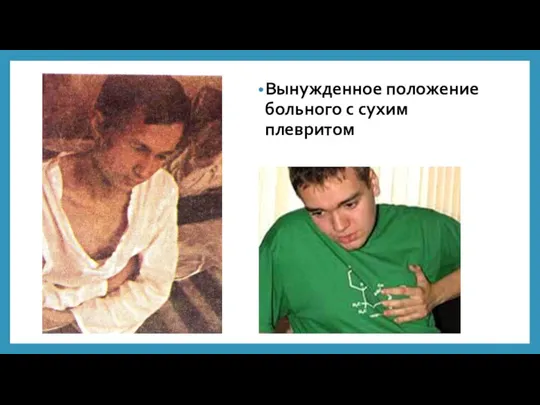

- 39. Вынужденное положение больного с сухим плевритом

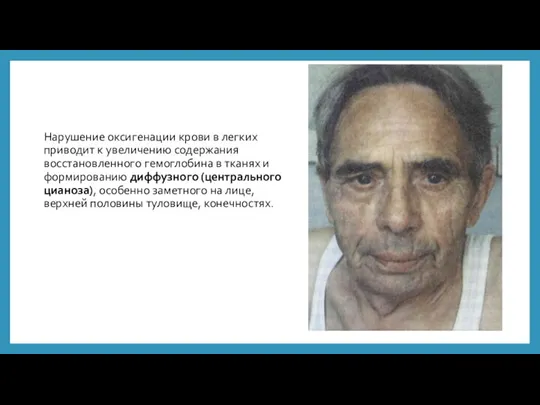

- 40. Нарушение оксигенации крови в легких приводит к увеличению содержания восстановленного гемоглобина в тканях и формированию диффузного

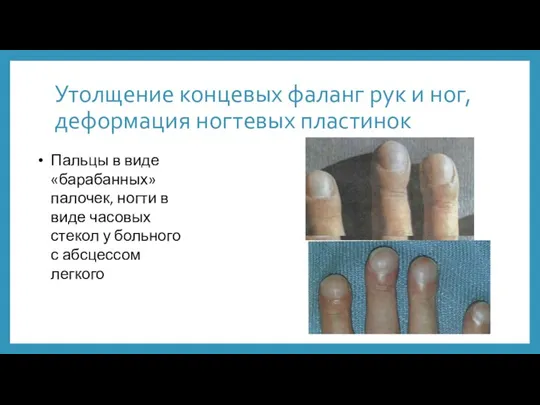

- 41. Утолщение концевых фаланг рук и ног, деформация ногтевых пластинок Пальцы в виде «барабанных» палочек, ногти в

- 42. Осмотр грудной клетки: Определить: Форму грудной клетки, Симметричность грудной клетки, Тип грудной клетки Участие обеих половин

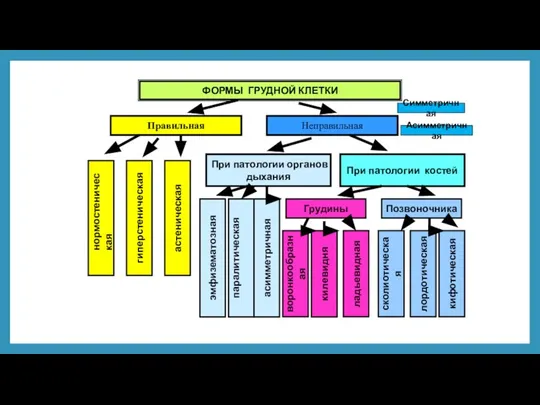

- 43. ФОРМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ Правильная Неправильная При патологии органов дыхания При патологии костей гиперстеническая астеническая паралитическая асимметричная

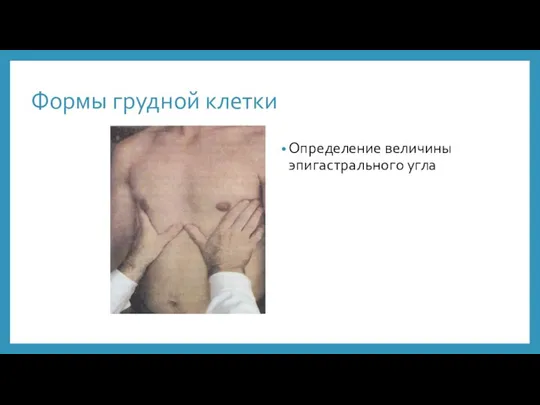

- 44. Формы грудной клетки Определение величины эпигастрального угла

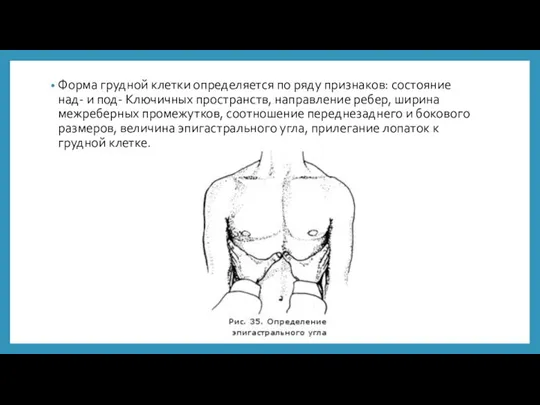

- 45. Форма грудной клетки определяется по ряду признаков: состояние над- и под- Ключичных пространств, направление ребер, ширина

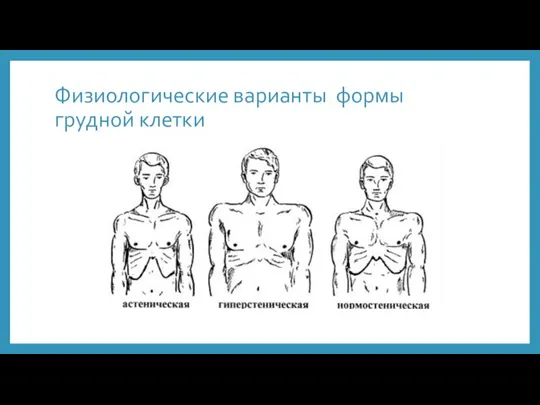

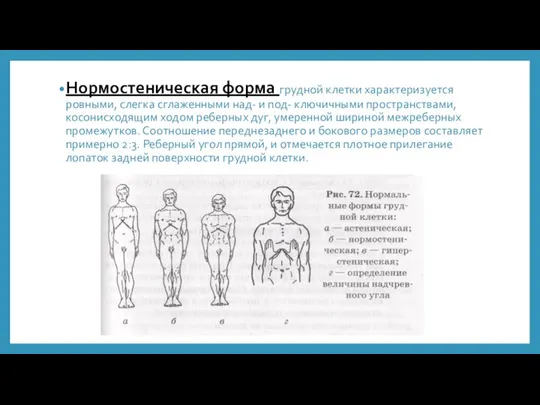

- 46. Физиологические варианты формы грудной клетки

- 47. Нормостеническая форма грудной клетки характеризуется ровными, слегка сглаженными над- и под- ключичными пространствами, косонисходящим ходом реберных

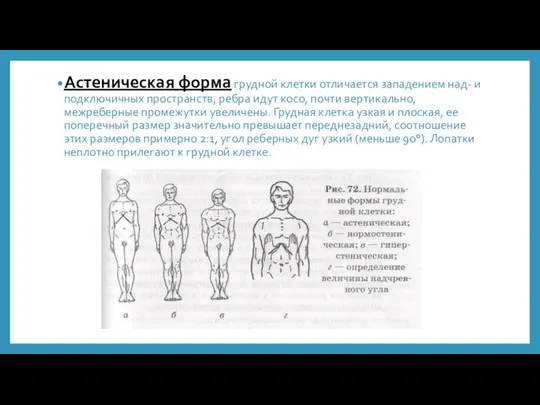

- 48. Астеническая форма грудной клетки отличается западением над- и подключичных пространств, ребра идут косо, почти вертикально, межреберные

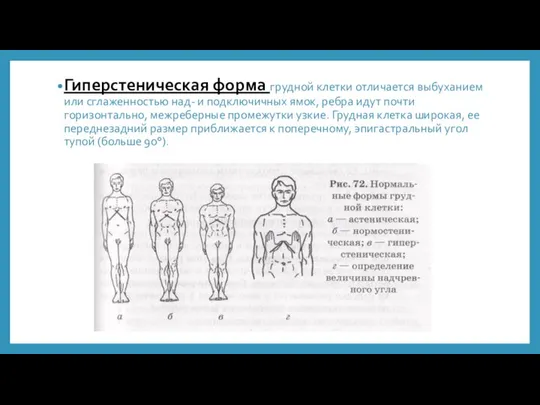

- 49. Гиперстеническая форма грудной клетки отличается выбуханием или сглаженностью над- и подключичных ямок, ребра идут почти горизонтально,

- 50. Неправильные формы грудной клетки Патологические формы грудной клетки, связанные с заболеваниями органов дыхания: - эмфизематозная -

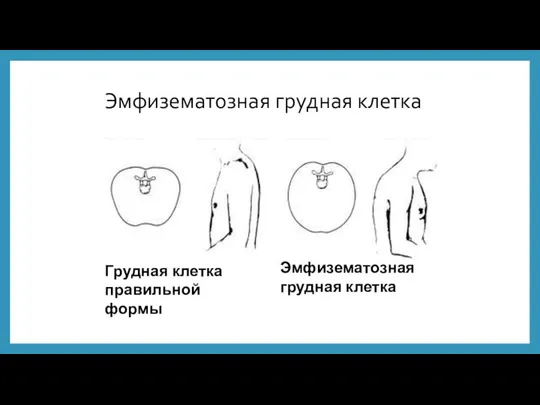

- 51. Эмфизематозная грудная клетка Грудная клетка правильной формы Эмфизематозная грудная клетка

- 52. Эмфизематозная грудная клетка

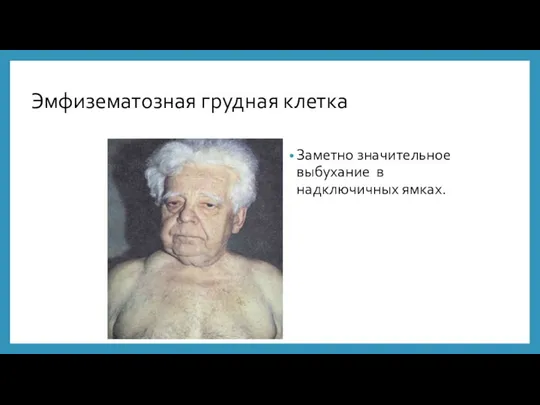

- 53. Эмфизематозная грудная клетка Заметно значительное выбухание в надключичных ямках.

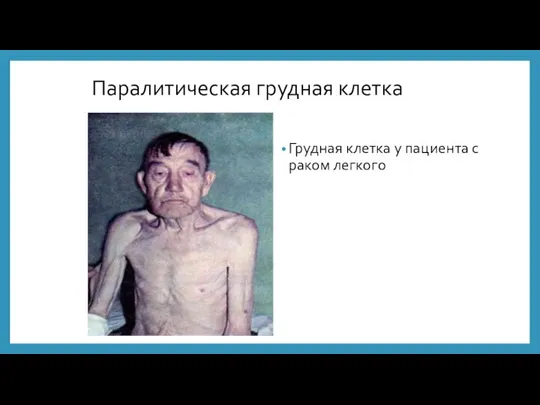

- 54. Паралитическая грудная клетка Грудная клетка у пациента с раком легкого

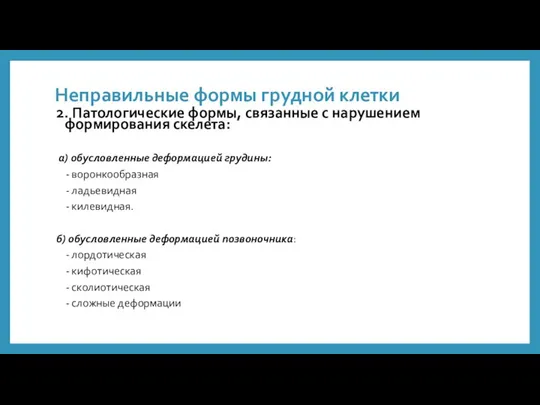

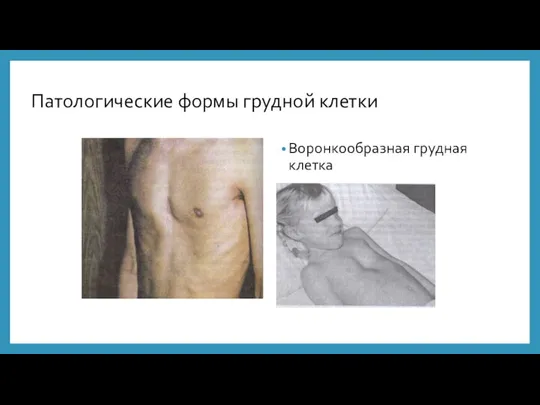

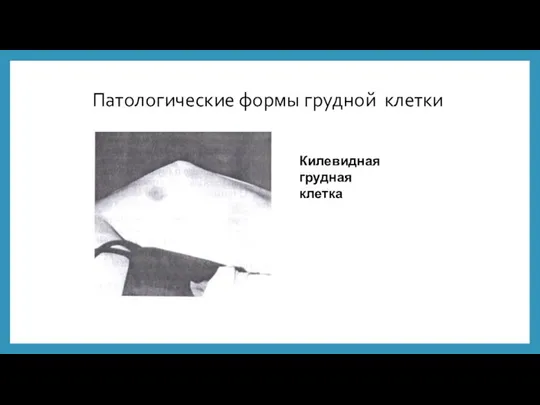

- 55. Неправильные формы грудной клетки 2. Патологические формы, связанные с нарушением формирования скелета: а) обусловленные деформацией грудины:

- 56. Патологические формы грудной клетки Воронкообразная грудная клетка

- 57. Патологические формы грудной клетки Килевидная грудная клетка

- 58. Патологическая форма грудной клетки Кифотическая грудная клетка

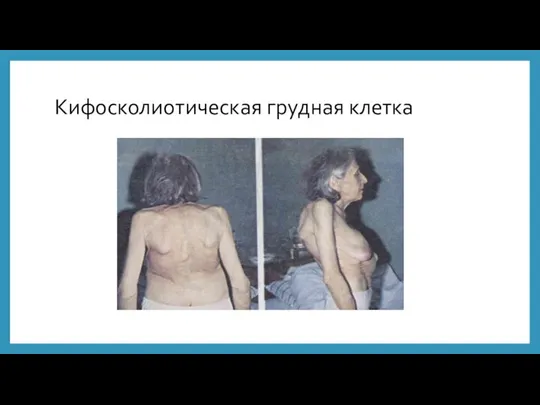

- 59. Кифосколиотическая грудная клетка

- 60. Асимметричная грудная клетка Выбухание правой половины грудной клетки при правостороннем экссудативном плеврите.

- 61. Пальпация грудной клетки: цели Определение болезненности Определение эластичности Исследование голосового дрожания

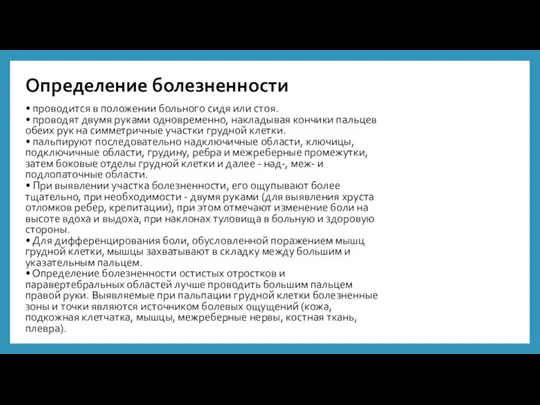

- 62. Определение болезненности • проводится в положении больного сидя или стоя. • проводят двумя руками одновременно, накладывая

- 63. Болезненность грудной клетки По ходу межреберных промежутков: - миозиты, - невралгии. Болезненность ребер: - переломы, -

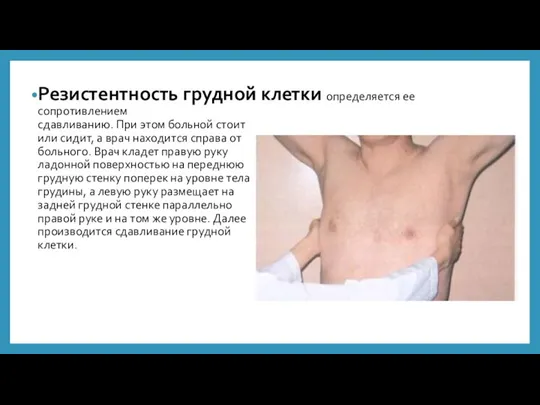

- 64. Резистентность грудной клетки определяется ее сопротивлением сдавливанию. При этом больной стоит или сидит, а врач находится

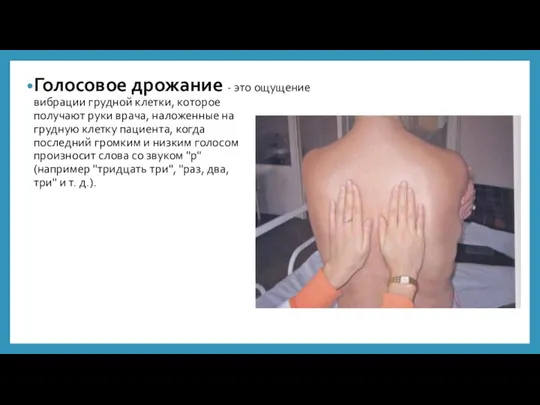

- 65. Голосовое дрожание - это ощущение вибрации грудной клетки, которое получают руки врача, наложенные на грудную клетку

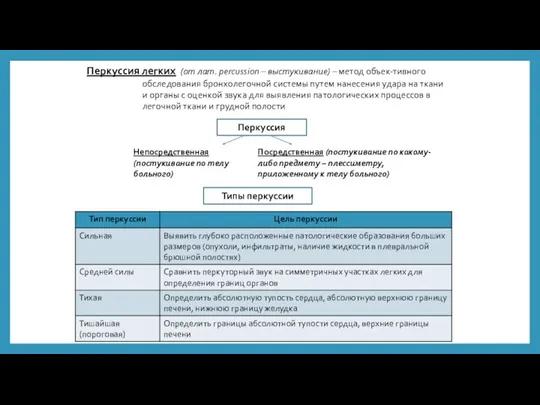

- 67. Перкуссия легких (от лат. percussion – выстукивание) – метод объек-тивного обследования бронхолегочной системы путем нанесения удара

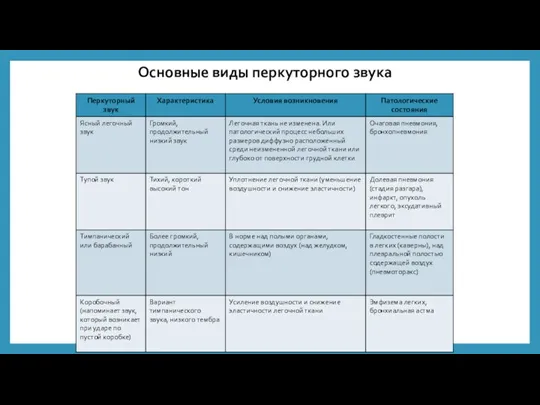

- 68. Основные виды перкуторного звука

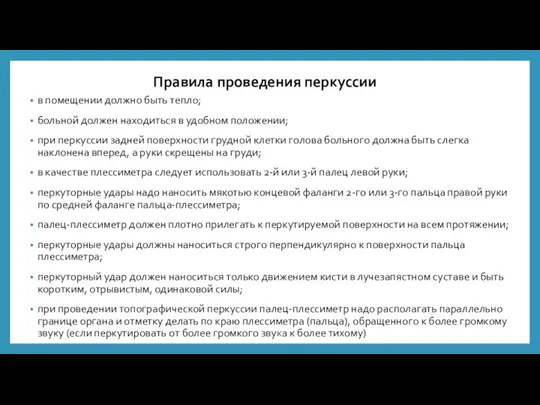

- 69. в помещении должно быть тепло; больной должен находиться в удобном положении; при перкуссии задней поверхности грудной

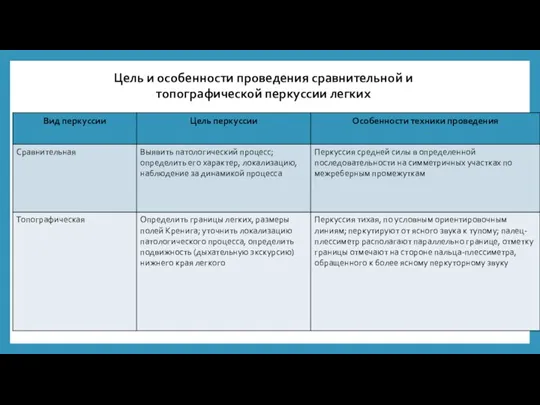

- 70. Цель и особенности проведения сравнительной и топографической перкуссии легких

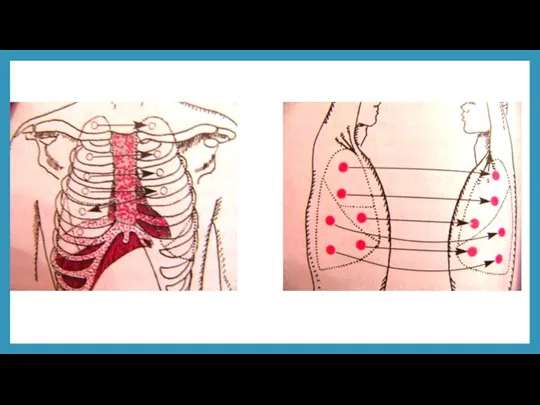

- 71. Последовательность проведения сравнительной перкуссии а – пальцем по пальцу; б,в – методами соответственно Яновского и Образцова;

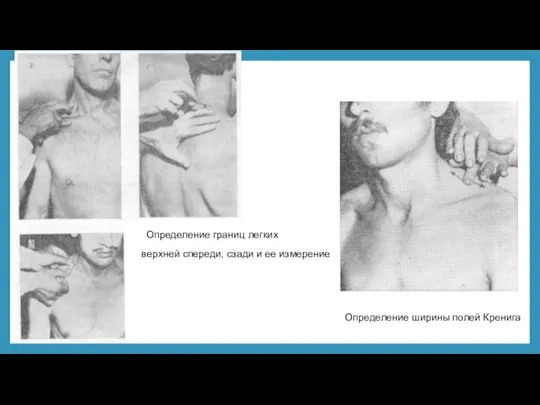

- 72. Определение границ легких а,б,в – нижней спереди и сзади

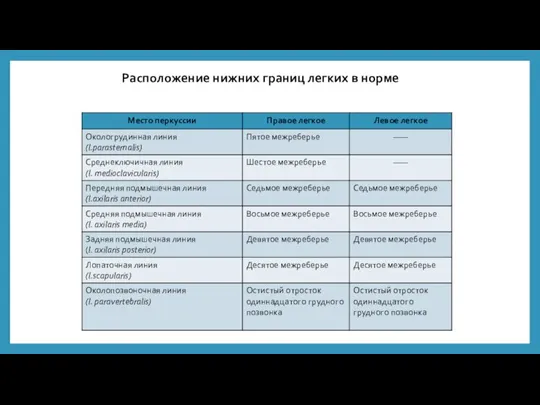

- 73. Расположение нижних границ легких в норме

- 74. верхней спереди, сзади и ее измерение Определение границ легких Определение ширины полей Кренига

- 75. а – при спокойном дыхании (1), на высоте вдоха (2); б – измерение максимальной экскурсии

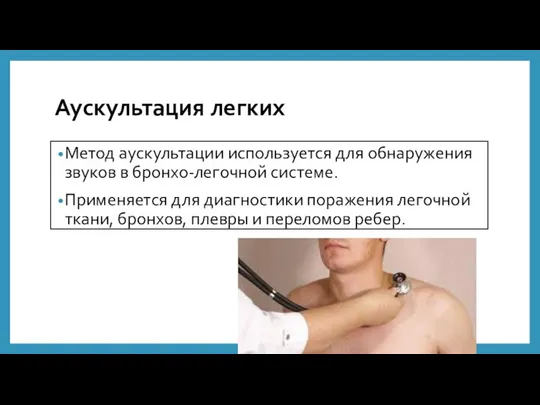

- 76. Аускультация легких Метод аускультации используется для обнаружения звуков в бронхо-легочной системе. Применяется для диагностики поражения легочной

- 80. Скачать презентацию

ЗОЖ - здоровый образ жизни

ЗОЖ - здоровый образ жизни Экспертиза рецепта

Экспертиза рецепта Цереброваскулярные заболевания

Цереброваскулярные заболевания Понятие гиподинамии, гипердинамии

Понятие гиподинамии, гипердинамии Апоплексия яичника

Апоплексия яичника Профилактика кишечных инфекций

Профилактика кишечных инфекций Eticheskii_774_kodex_meditsinskikh_sester_Rossii

Eticheskii_774_kodex_meditsinskikh_sester_Rossii Болезни прорезывания зубов

Болезни прорезывания зубов Острая ревматическая лихорадка у детей

Острая ревматическая лихорадка у детей Абдоминальды хирургиядағы рентгенологиялық зерттеу әдістері

Абдоминальды хирургиядағы рентгенологиялық зерттеу әдістері Сходные по звучанию ТЭ

Сходные по звучанию ТЭ Открытое Акционерное Общество ОРГАНИКА

Открытое Акционерное Общество ОРГАНИКА Методика переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем

Методика переноса генов в нейроны головного мозга с помощью липосом, покрытых полиэтиленгликолем Профессиональный портрет фармацевтического работника методами анкетирования, тестирования и наблюдения

Профессиональный портрет фармацевтического работника методами анкетирования, тестирования и наблюдения Страшная плата за страшный миг радости

Страшная плата за страшный миг радости Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан

Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан Послеродовое восстановление

Послеродовое восстановление Лекарственные средства, применяемые при ИБС

Лекарственные средства, применяемые при ИБС Основы учения об инфекции

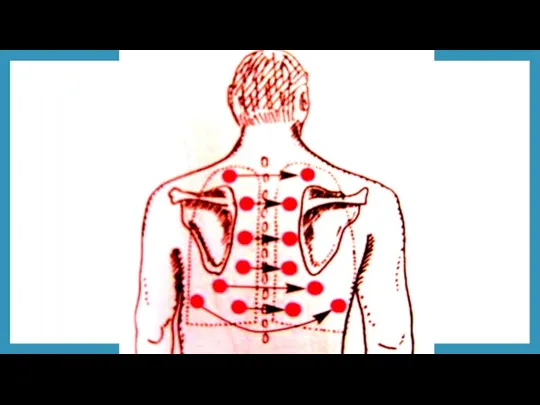

Основы учения об инфекции Линейный массаж при хронических бронхитах

Линейный массаж при хронических бронхитах Особенности функционального развития детей (младшего и старшего школьного возраста)

Особенности функционального развития детей (младшего и старшего школьного возраста) Амбулатория жағдайында сарғаю кезіндегі рацоналды дифференциалды диогностика алгорритмі

Амбулатория жағдайында сарғаю кезіндегі рацоналды дифференциалды диогностика алгорритмі Атеросклероз. ИБС. Классификация ВОЗ. Стенокардия. Классификация. Неотложная терапия. Сердечнолегочная реанимация

Атеросклероз. ИБС. Классификация ВОЗ. Стенокардия. Классификация. Неотложная терапия. Сердечнолегочная реанимация Физиотерапия (вводная часть)

Физиотерапия (вводная часть) Тахеометр

Тахеометр Ветряная сыпь

Ветряная сыпь От безречья до дизорфографии

От безречья до дизорфографии Диета при заболеваниях органов пищеварения

Диета при заболеваниях органов пищеварения