Содержание

- 2. Это группа болезней молодняка, характеризующаяся поражением органов дыхания и ЖКТ, высокой заболеваемостью и летальностью. Возбудителями являются

- 3. Возбудитель. Болезнь вызывают адено-, парво-, рота-, рео-, энтеро-, корона-, парамиксовирусы. Адено- и парвовирусы относятся к ДНК-содержащим

- 4. Эпизоотологические данные. Широкое распространение в странах с промышленным животноводством. Устойчивость молодняка к заболеванию обусловлена общей резистентностью

- 5. Источником возбудителя инфекции являются больные, переболевшие и взрослые животные-вирусоносители, выделяющие вирус с носовыми истечениями и фекалиями.

- 6. Факторы передачи все элементы внешней среды, контаминированные возбудителем. В родильных отделениях и профилакториях, загрязненных вирусом, заражение

- 7. Патогенез. Вирусы проникают в организм через эпителий слизистой оболочки верхних дыхательных путей и легких, размножаются в

- 8. При энтеритах новорожденных животных, вызываемых рота-, корона-, рео-, парво-, энтеро- и аденовирусами, возбудитель поражает эпителиальные клетки

- 9. Симптомы. Рео – и аденовирусные инфекции – с признаками поражения респираторных органов. Инкубационный период продолжается от

- 11. Ротавирусная и коронавирусная инфекции имеют короткий инкубационный период – от нескольких часов до 3 сут и

- 14. При парвовирусной инфекции у новорожденных животных также поражен ЖКТ. Температура тела в пределах нормы или несколько

- 15. Парвовирусная инфекция у супоросных свиней вызывает аборты, рождение мертвых или слабых поросят с симптомами диареи. Эпизоотологические

- 17. Патологоанатомические изменения. При вскрытии трупов молодняка, павшего от вирусных респираторных инфекций, отмечают истощение; слизистая оболочка верхних

- 18. Трупы молодняка, павшего по причине вирусных диарей, истощены. Характерные изменения обнаруживают в органах желудочно-кишечного тракта. Слизистая

- 19. крупозная пневмония

- 20. Легкие коровы при плевропневмонии

- 21. Диагноз. Заболевание устанавливают на основании клиникоэпизоотологических данных, патологоанатомических изменений, результатов вирусологических, бактериологических и серологических исследований. Необходимо

- 22. При постановке диагноза учитывают возможность одновременного поражения животных различными вирусами, а также возбудителями бактериальных болезней. Дифференциальную

- 23. Иммунитет. Молодняк приобретает постинфекционный и поставкцинальный иммунитет к заражению вирусам гомологичного типа. В сыворотке крови таких

- 24. Лечение. Больной молодняк при пневмоэнтеритах изолируют и применяют в основном симптоматическое лечение. Назначают бычий или свиной

- 25. Профилактика и меры борьбы. Выполнение общих профилактических мероприятий, соблюдение технологии содержания, кормления и эксплуатации беременных животных,

- 26. Вследствие антигенной множественности вирусов - возбудителей пневмоэнтеритов молодняка – средства специфической профилактики разработаны против отдельных болезней.

- 27. Dysetenteria anaerobica agnellorum; англ. — Lamb dysentery; белый понос, анаэробная энтеротоксемия ягнят) — остро протекающая токсико-инфекционная

- 28. Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Дизентерию ягнят впервые как кровавый понос описали в 1885

- 29. Эпизоотология. Анаэробной дизентерией болеют новорожденные ягнята в возрасте от нескольких часов до 10 дней, чаще 2...5

- 30. Болезнь неконтагиозна. Заражение ягнят происходит алиментарным путем при сосании вымени, загрязненного выделениями больных животных, при облизывании

- 31. В неблагополучных хозяйствах заболеваемость колеблется из года в год —от единичных случаев до 15...30% ягнят неблагополучной

- 32. Патогенез Заболевание развивается по типу кишечной интоксикации. Возбудитель, попав в желудочно-кишечный тракт, быстро размножается и выделяет

- 33. Возникновение дизентерии ягнят только в первые дни жизни объясняется меньшей выработкой трипсина в этот период, а

- 34. Клиническое проявление Инкубационный период при анаэробной дизентерии до 5...6 ч, редко 2...3 дня. Течение болезни сверхострое,

- 35. При остром течении отмечают угнетенное состояние, диарею с пузырьками газа. Фекалии в дальнейшем становятся густыми, темными,

- 36. При подостром течении болезнь принимает затяжной характер с менее выраженными признаками. У отдельных животных может длиться

- 37. В редких случаях при хроническом течении болезни симптомы могут быть неярко выражены, болезнь затягивается и ягнята

- 38. Патологоанатомическая картина Трупное окоченение выражено хорошо. При вскрытии в грудной и брюшной полостях, а также в

- 39. Селезенка без видимых изменений. Легкие отечны, почки гиперемированы. Сычуг слегка воспален, часто наполнен свернувшимся молоком. В

- 40. В других случаях воспалены отдельные отрезки кишечника, покрытые изъязвлениями и круглыми некротическими очагами диаметром от 3

- 41. Диагностика Диагноз ставят на основании результатов бактериологического и серологического исследований. Материалом для лабораторного исследования служат свежий

- 42. Иммунитет При дизентерии, как и при других клостридиозах, формируется антитоксический иммунитет — переболевшие животные приобретают стойкую

- 43. Профилактика. Суягных овцематок обеспечивают полноценным кормлением, особенно в последнюю треть беременности, когда рост плода наиболее интенсивный.

- 44. Объягнившихся овец содержат отдельно небольшими группами в специальных утепленных помещениях. Проводят своевременное кормление новорожденных молозивом. Первая

- 45. Лечение. Лечение эффективно только в начале болезни. При появлении дизентерии заболевших ягнят вместе с овцематками изолируют

- 46. Меры борьбы. В неблагополучном хозяйстве вакцинации подвергают все поголовье овец, начиная с 3-месячного возраста, согласно наставлению

- 47. Инфекционное заболевание, характеризующееся рвотой, поносом, дегидратацией организма и высокой смертностью среди поросят старше недельного возраста. Ротавирусная

- 48. Возбудитель. Болезнь вызывает РНК- содержащий ротавирус из семейства Reoviridae. По антигенным свойствам ротавируса свиней разделяют на

- 49. Эпизоотологические данные. К РИВС наиболее восприимчивы поросята в возрасте 3-6 нед, заболевание широко распространяется в 1-ю

- 50. Патогенез. Попав в организм животного, возбудитель локализуется в тонком отделе кишечника и размножается в энтероцитах ворсинок.

- 51. Симптомы. По клинике болезнь сходна с вирусным трансмиссивным гастроэнтеритом свиней. Инкубационный период очень короткий. Диарея обычно

- 52. Патологоанатомические изменения. Наблюдается катаральное или катарально-геморрагическое воспаление тонкого отдела кишечника. Изменения в тонком кишечнике проявляются комплексом

- 53. Диагноз. Заболевание устанавливают на основании результатов лабораторных исследований (прямой и непрямой методы иммунной электронной микроскопии). Для

- 54. Иммунитет . При ротавирусной диарее он подобен иммунитету при ВГЭС. Переболевшие ротавирусной диареей свиньи приобретают иммунитет

- 55. Лечение. Специфические средства лечения отсутствуют. Для снижения смертности, возможных осложнений рекомендуются общая поддерживающая терапия, антибиотики, регулирование

- 56. Профилактика и меры борьбы. Проводят мероприятия, направленные на предотвращение заноса инфекции в благополучные хозяйства. Для специфической

- 57. Острая вирусная болезнь поросят, характеризующаяся диареей. Возбудитель. Болезнь вызывает РНК-содержащий вирус семейства Coronaviridae, чаще сферической формы,

- 58. Эпизоотологические данные. Наибольшей чувствительностью к возбудителю обладают поросята на откорме. Источник возбудителя – больные животные, выделяющие

- 59. Патогенез. Возбудитель попадает в организм животного алиментарным путем и локализуется в тонком и толстом кишечнике. Размножение

- 60. Симптомы. Главный и часто единственный клинический признак ЭДП - водянистый понос. Поросята до 1-недельного возраста могут

- 61. Патологические изменения. При вскрытии основные поражения отмечают в тонком кишечнике, который заполнен желтой жидкостью При гистологическом

- 62. Диагноз. Заболевание устанавливают на основании клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений. Окончательный диагноз устанавливают по результатам электронно-микроскопического, вирусологического

- 63. Иммунитет. У серопозитивных животных, переболевших после первичной инфекции, через 5 мес возможна реинфекция кишечника с развитием

- 65. Скачать презентацию

Виды кровотечений. Методы их остановки

Виды кровотечений. Методы их остановки Диагностика рака молочной железы: магнитно-резонансная перфузия

Диагностика рака молочной железы: магнитно-резонансная перфузия Нефротический синдром

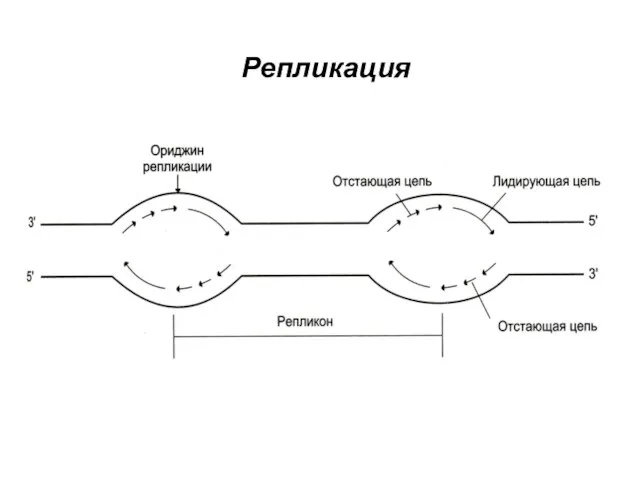

Нефротический синдром Репликация. Транскрипция

Репликация. Транскрипция Экспресс-методы в лабораторной диагностике

Экспресс-методы в лабораторной диагностике Крон ауруы

Крон ауруы Анемії у дітей

Анемії у дітей Инфекционные болезни

Инфекционные болезни Спутник. Холодовая цепь. Вакцинация

Спутник. Холодовая цепь. Вакцинация Ультразвуковое исследование при патологии вен нижних конечностей

Ультразвуковое исследование при патологии вен нижних конечностей Асфиксия

Асфиксия Балалардағы ЭхоКГ жүргізу тәсілі және функциональды сынамалар

Балалардағы ЭхоКГ жүргізу тәсілі және функциональды сынамалар токсик.гестоз+кровотеч.4-1

токсик.гестоз+кровотеч.4-1 Стандартизация и способ сбора образцов мокроты

Стандартизация и способ сбора образцов мокроты Роль личности врача в диагностике психических заболеваний. Процессуальная диагностика Вольфганга Кайля

Роль личности врача в диагностике психических заболеваний. Процессуальная диагностика Вольфганга Кайля Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия Основы торакальной хирургии

Основы торакальной хирургии Сердечно-легочная реанимация при клинической смерти

Сердечно-легочная реанимация при клинической смерти Хорошее здоровье – успешная жизнь

Хорошее здоровье – успешная жизнь Профилактика пролежней для лежачих больных

Профилактика пролежней для лежачих больных Морфогенез и регенерация миокарда

Морфогенез и регенерация миокарда Физика и применение Т1 перфузии

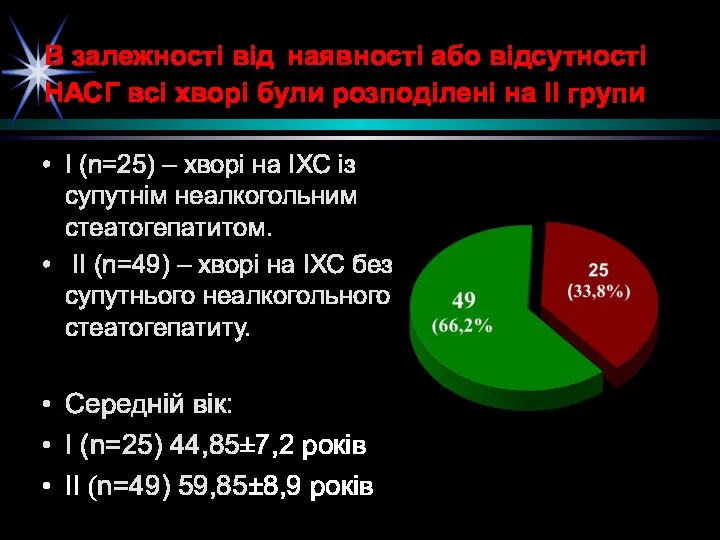

Физика и применение Т1 перфузии В залежності від наявності або відсутності НАСГ всі хворі були розподілені на ІІ групи

В залежності від наявності або відсутності НАСГ всі хворі були розподілені на ІІ групи Фимоз. Парафимоз

Фимоз. Парафимоз Žlázové epitely - funkční typy

Žlázové epitely - funkční typy Первая помощь при кровотечениях

Первая помощь при кровотечениях Нарушения мозгового кровообращения

Нарушения мозгового кровообращения Отморожения. Факторы, способствующие отморожению

Отморожения. Факторы, способствующие отморожению