Содержание

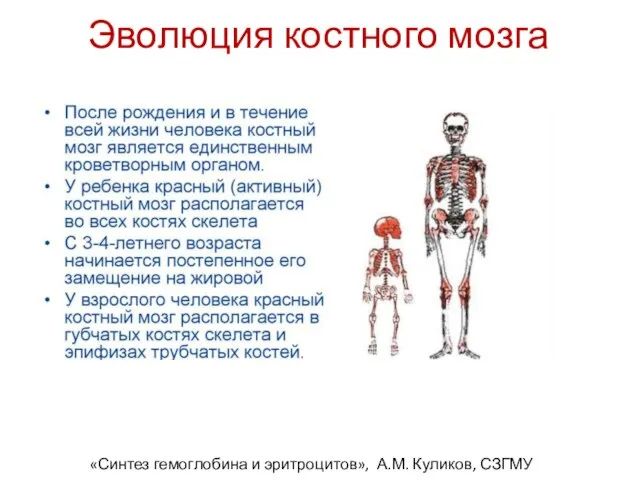

- 2. Эволюция костного мозга «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

- 3. Структурная организация костного мозга «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

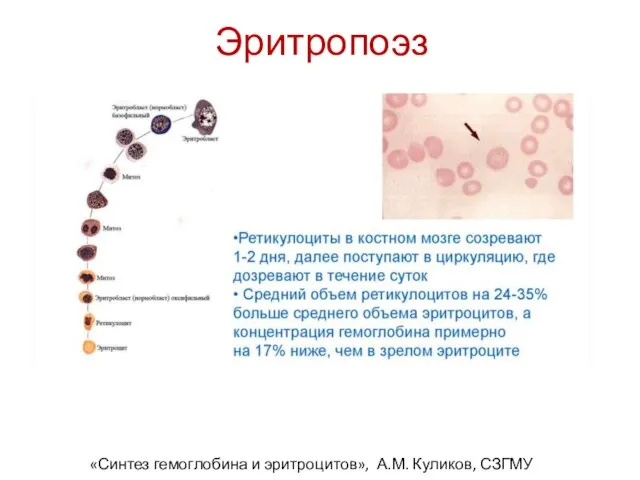

- 4. Эритропоэз «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

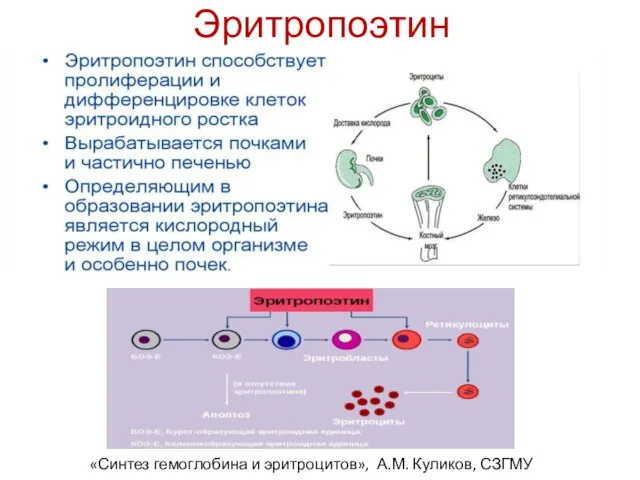

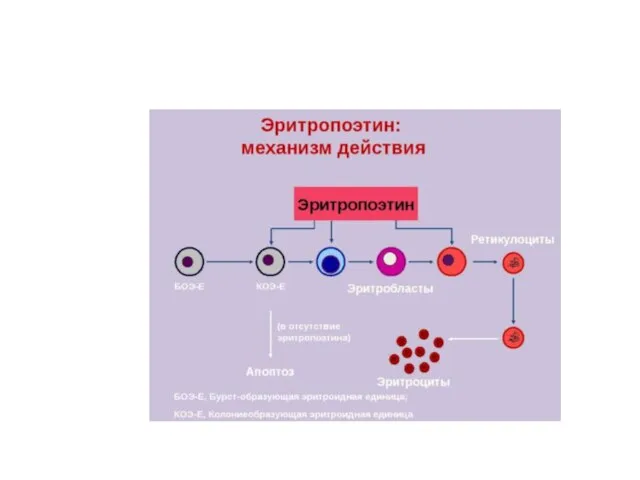

- 5. Эритропоэтин «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

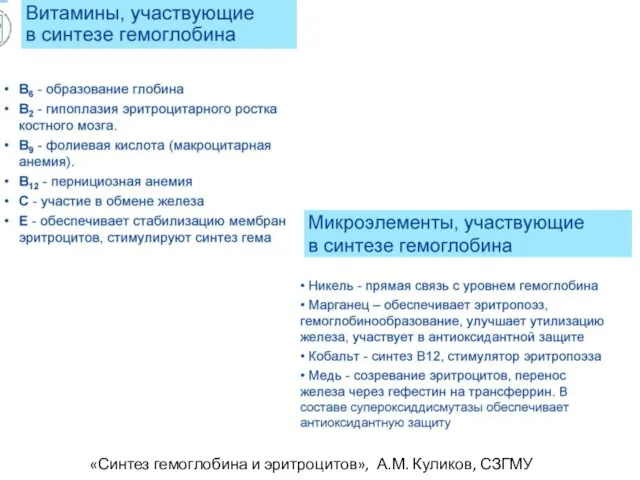

- 6. «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

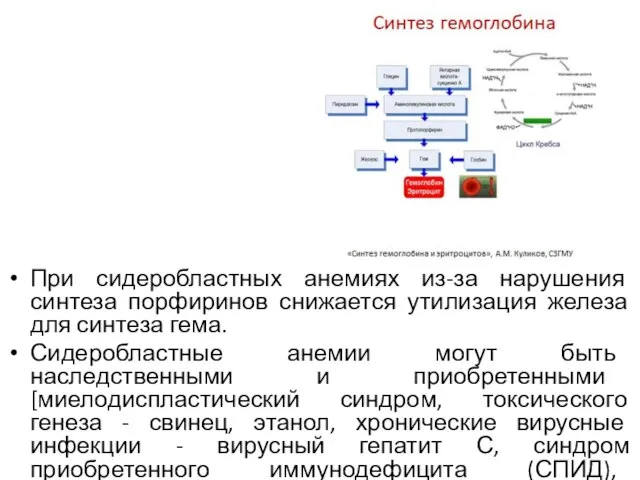

- 7. Синтез гемоглобина «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

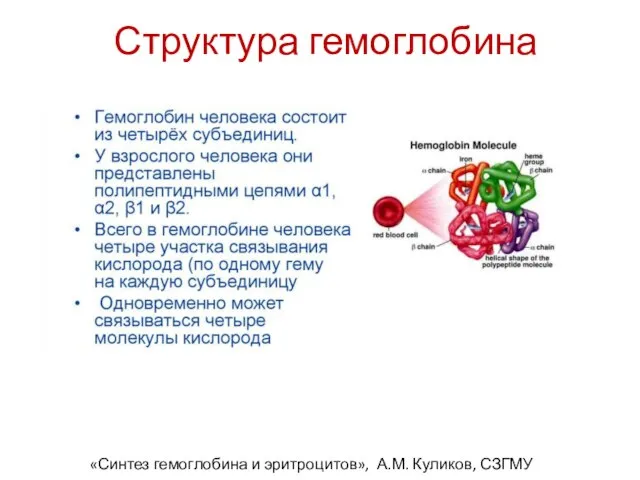

- 8. Структура гемоглобина «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

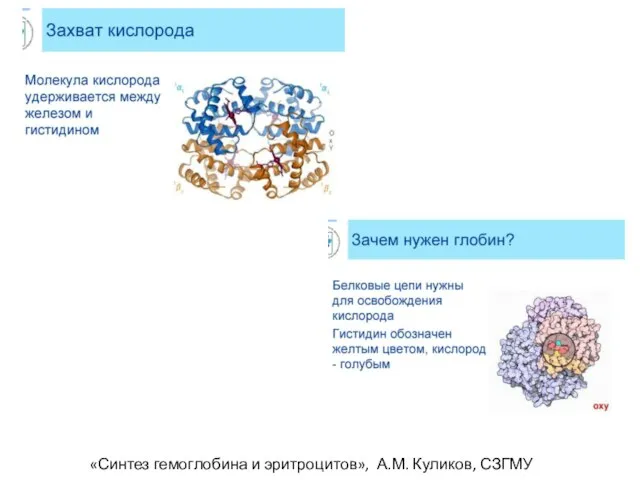

- 9. «Синтез гемоглобина и эритроцитов», А.М. Куликов, СЗГМУ

- 10. Дифференциальная диагностика анемий Тактика врача-терапевта участкового : практическое руководство/ под ред. О. М. Драпкиной, А. И.

- 11. Дифференциальная диагностика анемий Анемия - клинико-лабораторный синдром, при котором уровень гемоглобина (Hb) менее 130 г/л для

- 12. Основные причины анемий • дефицит железа - 29%; • анемия хронических заболеваний - 27%; • острая

- 13. Клинические проявления анемии вариабельны и зависят от степени анемии, скорости ее развития, возраста, кардиоваскулярного резерва. Общие

- 14. При дифференциальной диагностике анемий большое значение имеют проявления, связанные с этиологией анемии: анамнестические или актуальные признаки

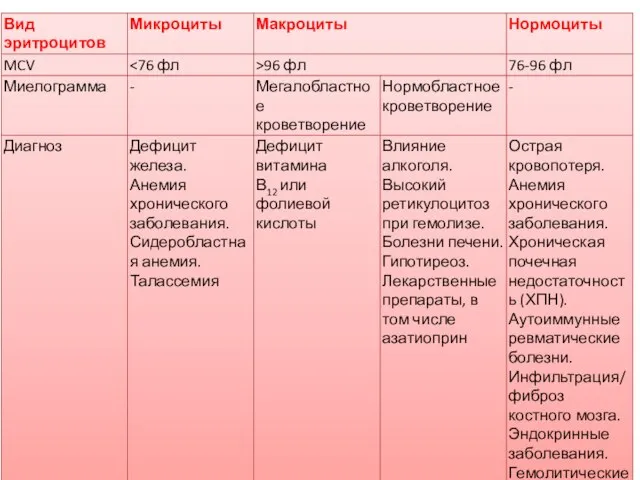

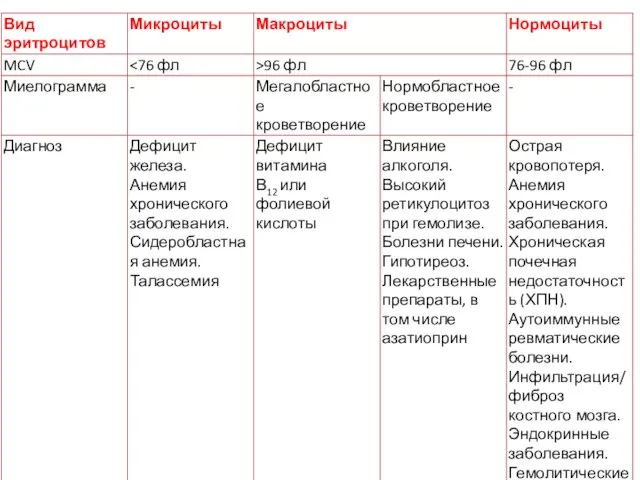

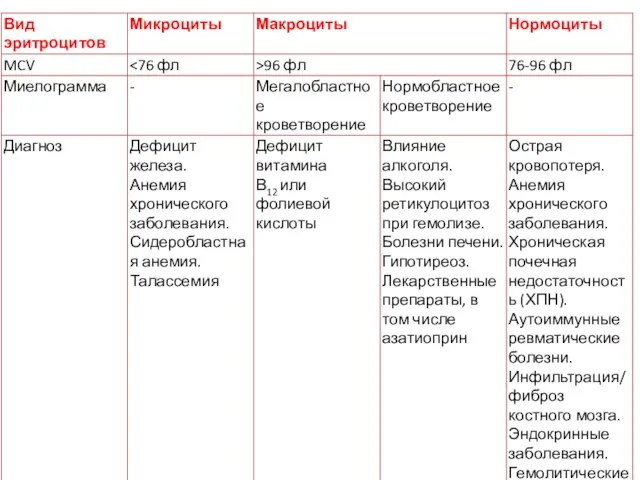

- 15. КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ Классификация анемий основана на среднем объеме эритроцитов - MCV (mean corpuscular volum), нормальный показатель

- 17. МИКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Железодефицитная анемия

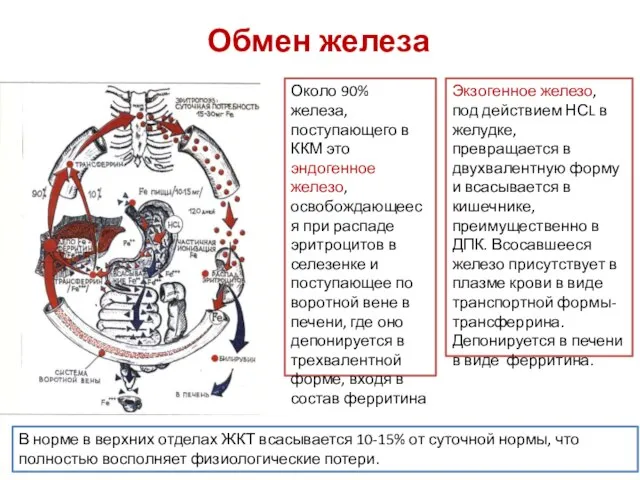

- 18. Обмен железа Около 90% железа, поступающего в ККМ это эндогенное железо, освобождающееся при распаде эритроцитов в

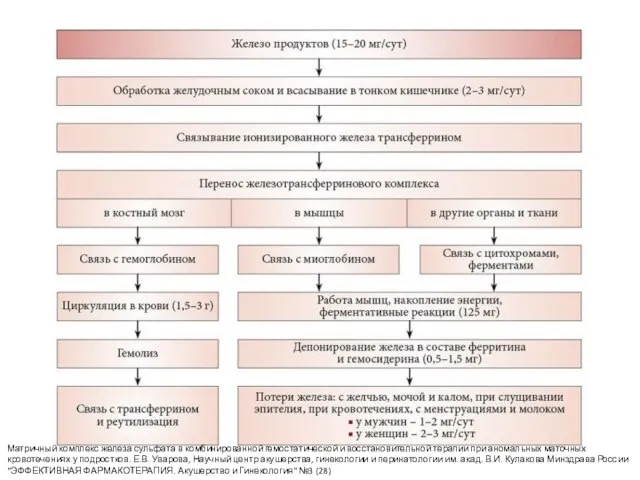

- 19. Матричный комплекс железа сульфата в комбинированной гемостатической и восстановительной терапии при аномальных маточных кровотечениях у подростков.

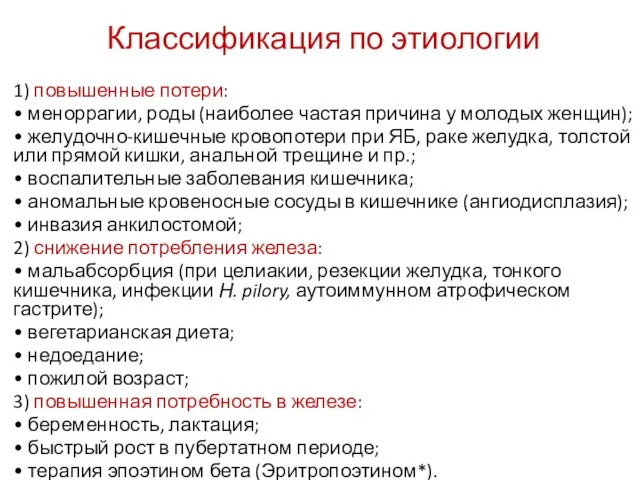

- 20. Классификация по этиологии 1) повышенные потери: • меноррагии, роды (наиболее частая причина у молодых женщин); •

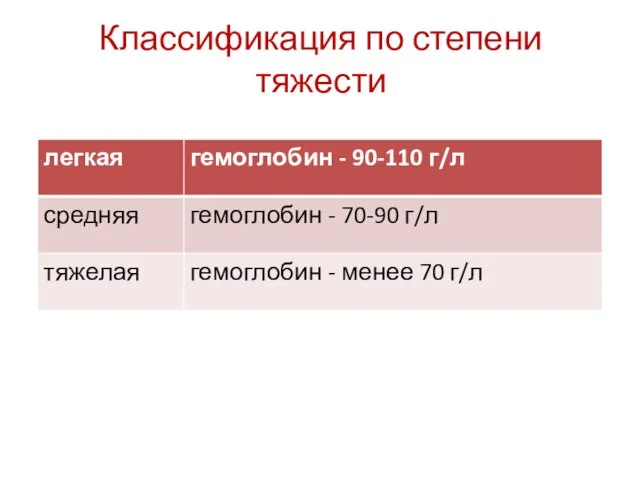

- 21. Классификация по степени тяжести

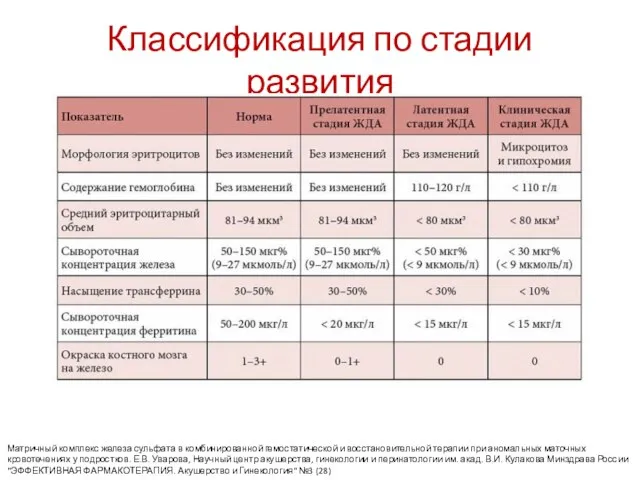

- 22. Стадии развития ЖДА

- 23. Классификация по стадии развития Матричный комплекс железа сульфата в комбинированной гемостатической и восстановительной терапии при аномальных

- 24. В клинике развивается пристрастие к необычным запахам (бензин, краска) и вкусам (мел) повышенная ломкость ногтей, койлонихии

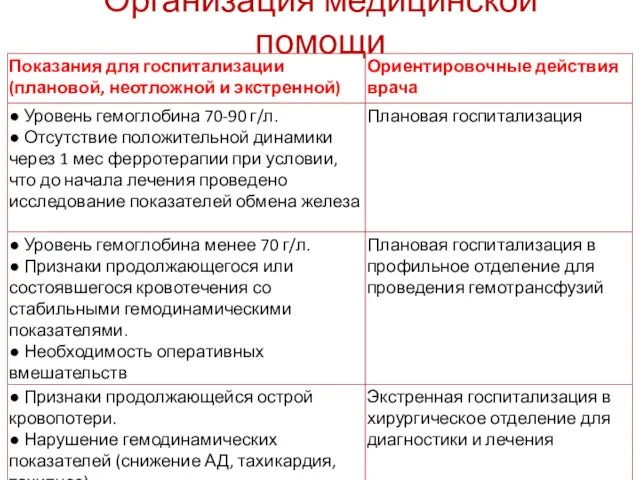

- 25. Организация медицинской помощи

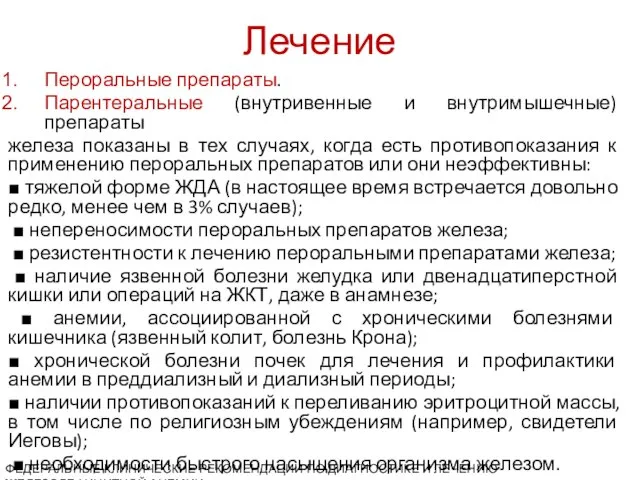

- 26. Лечение Пероральные препараты. Парентеральные (внутривенные и внутримышечные) препараты железа показаны в тех случаях, когда есть противопоказания

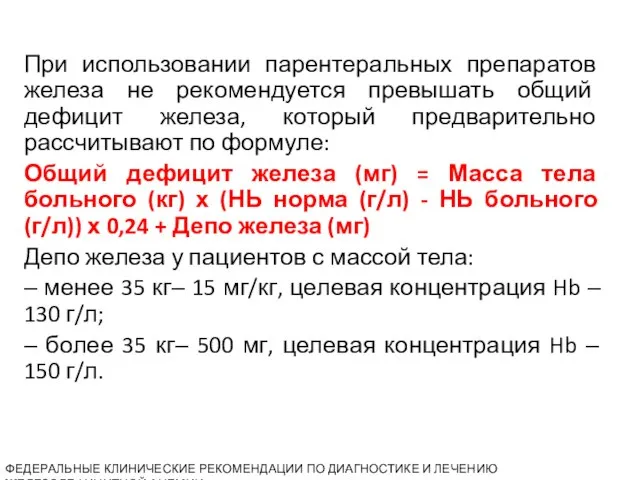

- 27. При использовании парентеральных препаратов железа не рекомендуется превышать общий дефицит железа, который предварительно рассчитывают по формуле:

- 28. Отношение к переливанию эритроцитной массы При ЖДА, как правило, нет показаний для переливания эритроцитной массы. Даже

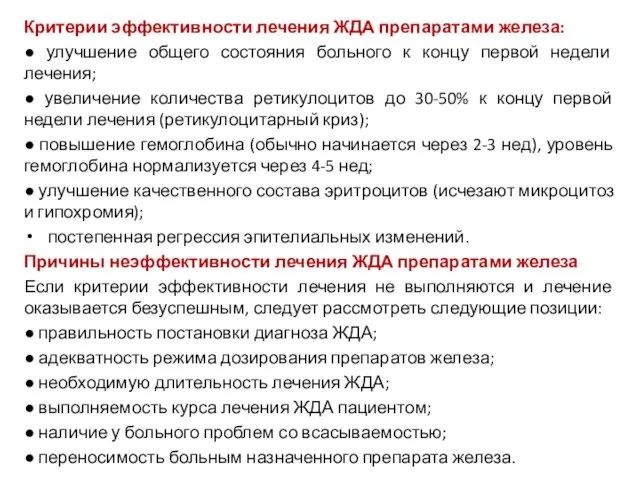

- 29. Критерии эффективности лечения ЖДА препаратами железа: ● улучшение общего состояния больного к концу первой недели лечения;

- 30. МИКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Анемии хронических заболеваний

- 31. Вторая по распространенности анемия после ЖДА, наблюдается при острой или хронической активации иммунной системы вследствие различных

- 32. Классификация

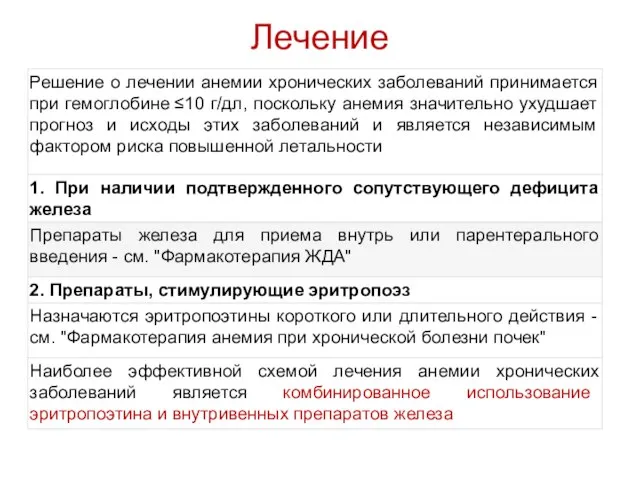

- 34. Лечение

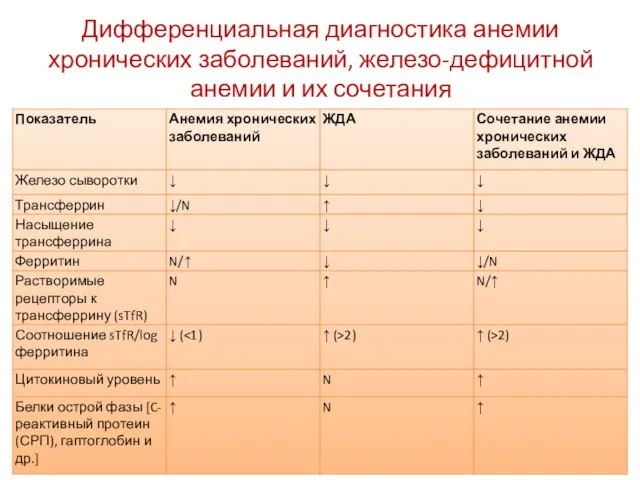

- 35. Дифференциальная диагностика анемии хронических заболеваний, железо-дефицитной анемии и их сочетания

- 36. МИКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Сидеробластные анемии

- 37. При сидеробластных анемиях из-за нарушения синтеза порфиринов снижается утилизация железа для синтеза гема. Сидеробластные анемии могут

- 38. В тканях за счет повышенного отложения железа развивается сидероз, в костном мозге - неэффективный эритропоэз с

- 39. При первичном миелодиспластическом синдроме, связанном с мутациями на уровне стволовой кроветворной клетки, характерны цитопении в периферической

- 40. При свинцовой интоксикации в мазке крови много эритроцитов с базофильной пунктацией, повышен ретикулоцитоз. В цельной крови

- 41. МИКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Гемолитические анемии

- 42. Они возникают в результате преждевременного разрушения эритроцитов за счет дефектов клеток или под действием ряда внешних

- 43. Клинические признаки • желтуха с повышением уровня непрямого билирубина крови; • плейохолия желчи (повышенная концентрация желчи,

- 44. Признаки гемолиза • показатели повышенного разрушения эритроцитов (зависят от вида гемолиза); • признаки увеличения продукции эритроцитов

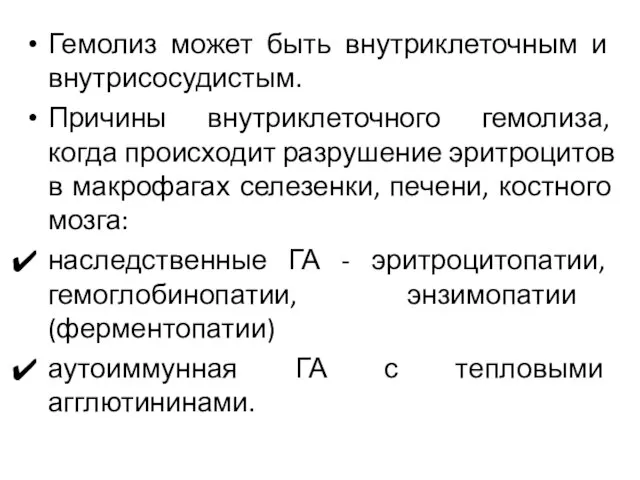

- 45. Гемолиз может быть внутриклеточным и внутрисосудистым. Причины внутриклеточного гемолиза, когда происходит разрушение эритроцитов в макрофагах селезенки,

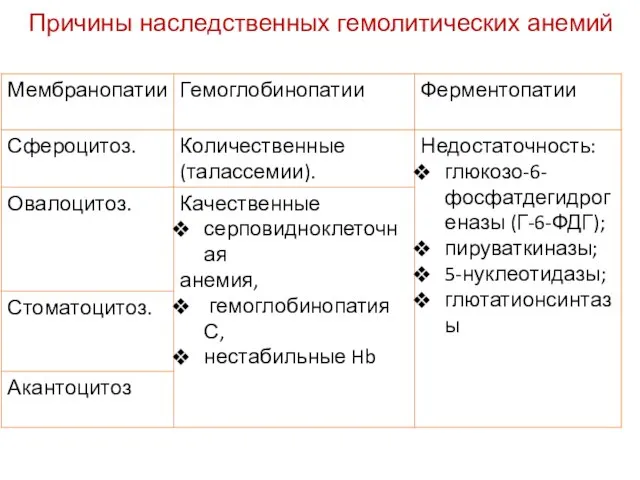

- 46. Причины наследственных гемолитических анемий

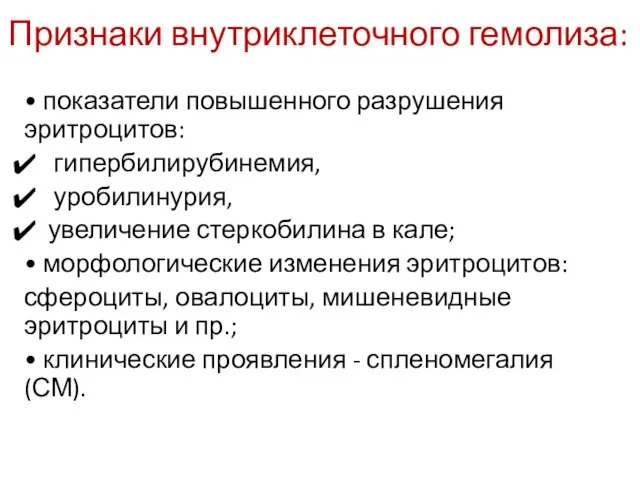

- 47. Признаки внутриклеточного гемолиза: • показатели повышенного разрушения эритроцитов: гипербилирубинемия, уробилинурия, увеличение стеркобилина в кале; • морфологические

- 48. МИКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Талассемии

- 49. Талассемия это группа заболеваний, которая возникает в результате уменьшения или отсутствия синтеза одной или нескольких цепей

- 50. Высокая частота талассемий характерна в эндемичных для малярии зонах - Средиземноморье, Ближний Восток, Индия, Азия. Это

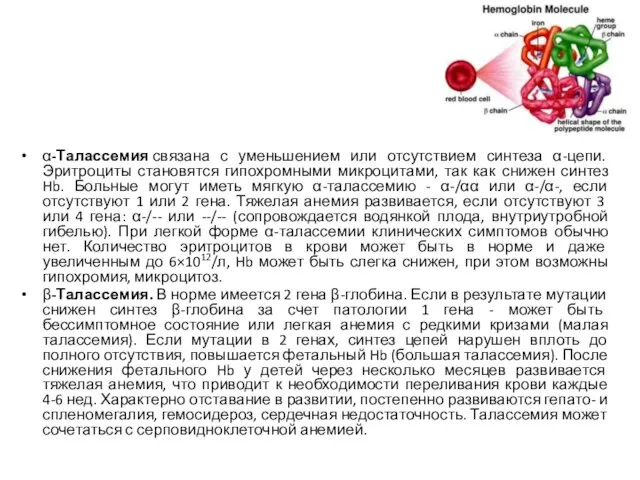

- 51. α-Талассемия связана с уменьшением или отсутствием синтеза α-цепи. Эритроциты становятся гипохромными микроцитами, так как снижен синтез

- 52. Гемолитические анемии, связанные с аномальными гемоглобинами C, D, E Данные анемии связаны с точечными мутациями в

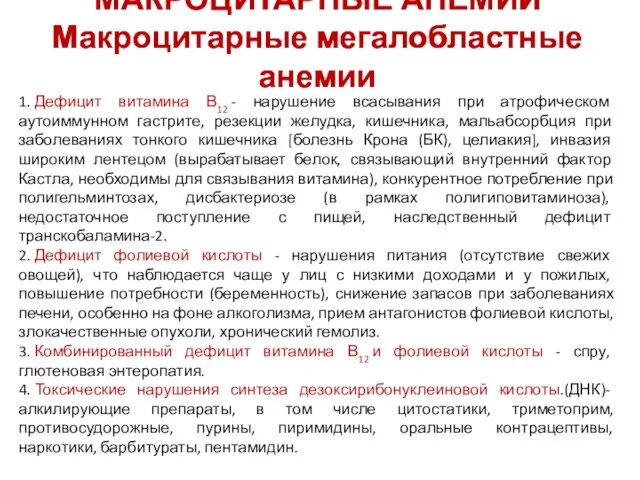

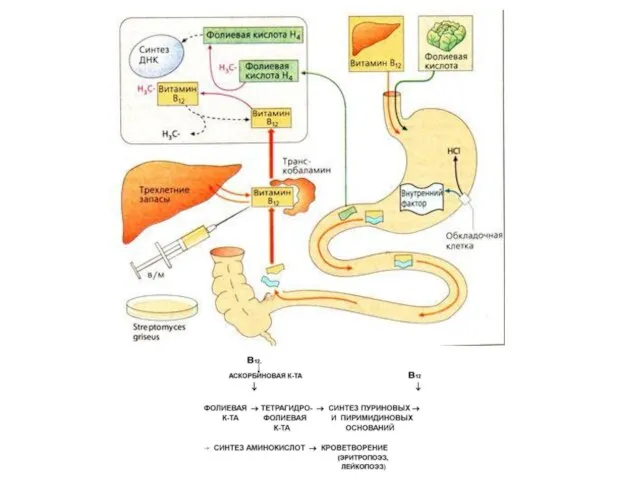

- 54. МАКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Макроцитарные мегалобластные анемии 1. Дефицит витамина В12 - нарушение всасывания при атрофическом аутоиммунном гастрите,

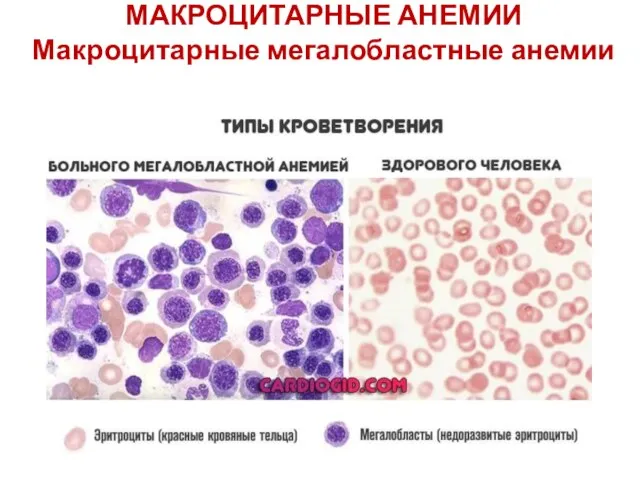

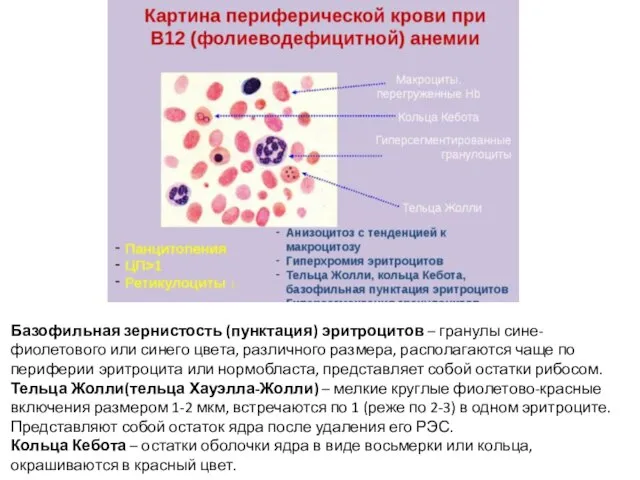

- 56. МАКРОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Макроцитарные мегалобластные анемии

- 57. Базофильная зернистость (пунктация) эритроцитов – гранулы сине-фиолетового или синего цвета, различного размера, располагаются чаще по периферии

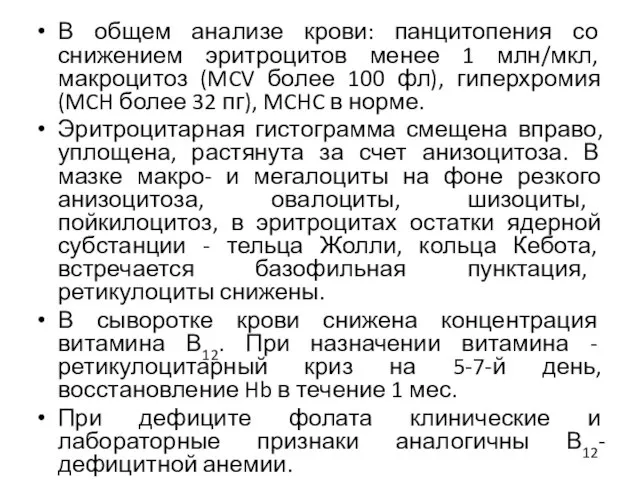

- 58. В общем анализе крови: панцитопения со снижением эритроцитов менее 1 млн/мкл, макроцитоз (MCV более 100 фл),

- 59. В12-дефицитная анемия При этой анемии нарушается синтез ДHК, что в первую очередь отражается на гемопоэзе и

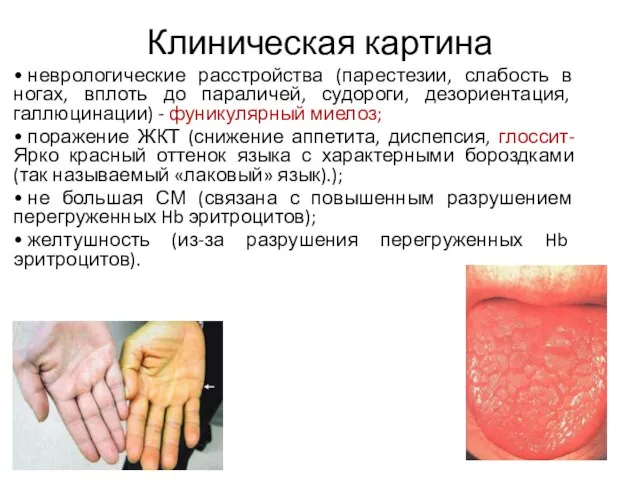

- 60. Клиническая картина • неврологические расстройства (парестезии, слабость в ногах, вплоть до параличей, судороги, дезориентация, галлюцинации) -

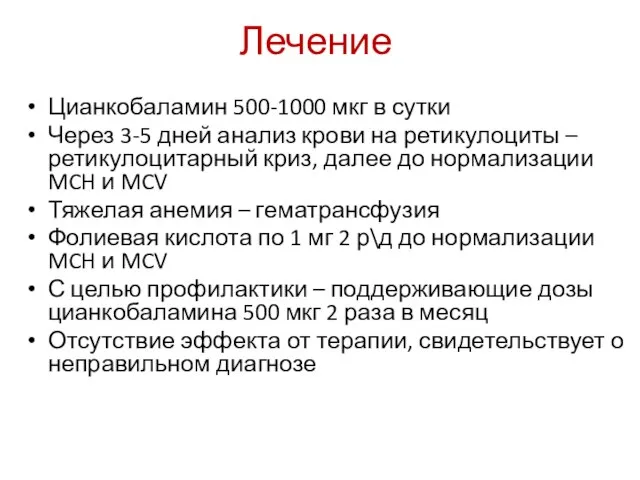

- 61. Лечение Цианкобаламин 500-1000 мкг в сутки Через 3-5 дней анализ крови на ретикулоциты – ретикулоцитарный криз,

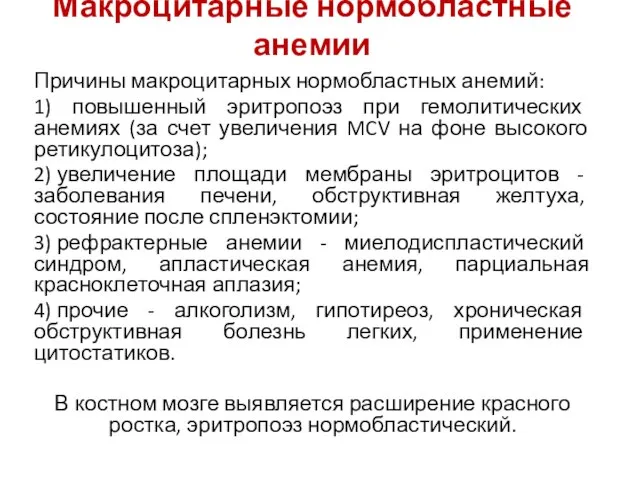

- 62. Макроцитарные нормобластные анемии Причины макроцитарных нормобластных анемий: 1) повышенный эритропоэз при гемолитических анемиях (за счет увеличения

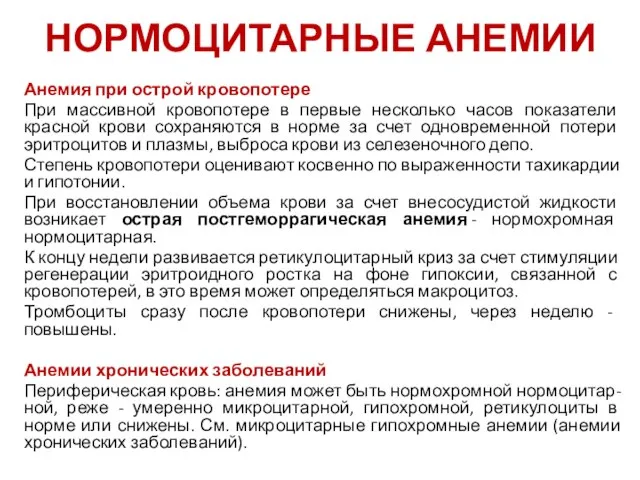

- 64. НОРМОЦИТАРНЫЕ АНЕМИИ Анемия при острой кровопотере При массивной кровопотере в первые несколько часов показатели красной крови

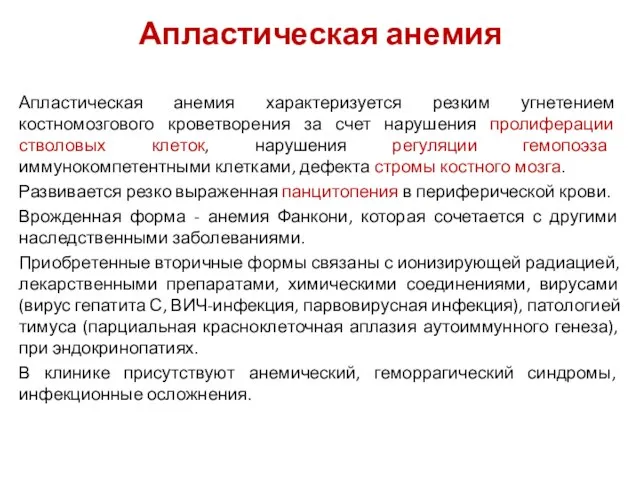

- 65. Апластическая анемия Апластическая анемия характеризуется резким угнетением костномозгового кроветворения за счет нарушения пролиферации стволовых клеток, нарушения

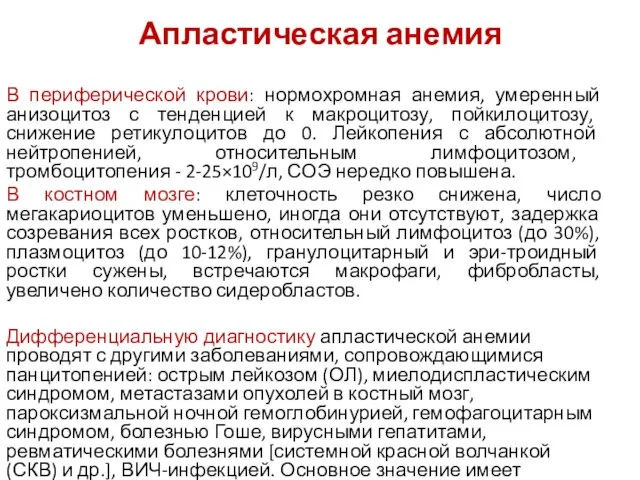

- 66. В периферической крови: нормохромная анемия, умеренный анизоцитоз с тенденцией к макроцитозу, пойкилоцитозу, снижение ретикулоцитов до 0.

- 67. Гемолитические анемии

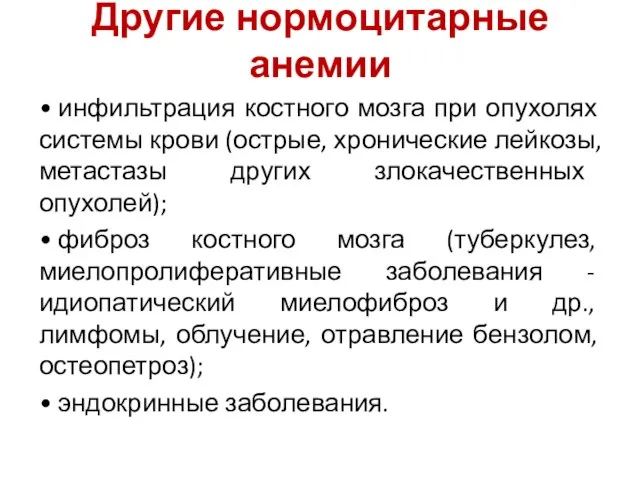

- 68. Другие нормоцитарные анемии • инфильтрация костного мозга при опухолях системы крови (острые, хронические лейкозы, метастазы других

- 69. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АНЕМИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ГРУППАХ В зарубежной клинической практике в настоящее время в качестве

- 70. Анемия критических состояний Наиболее распространенными причинами анемии являются кровопотери, в том числе связанные с взятием крови

- 71. Анемия критических состояний характеризуется: низкой концентрацией в сыворотке железа, снижением общей железосвязывающей способности, низким насыщением трансферрина,

- 72. Анемия пожилых Независимо от степени анемия пожилых часто ассоциируется с высокой смертностью и тяжестью состояния у

- 74. Скачать презентацию

Психопатология. Практическое занятие №3

Психопатология. Практическое занятие №3 Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний периферических вен верхних и нижних конечностей

Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний периферических вен верхних и нижних конечностей Физическое воспитание детей

Физическое воспитание детей Общие принципы лечения критерии активности. Определение клинического излечения туберкулеза

Общие принципы лечения критерии активности. Определение клинического излечения туберкулеза Diagnosis and treatment of поп-ulcerative dyspepsia syndrome

Diagnosis and treatment of поп-ulcerative dyspepsia syndrome ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ Формы и методы работы образовательной организации по повышению мотивации рационального питания (медицинский аспект)

Формы и методы работы образовательной организации по повышению мотивации рационального питания (медицинский аспект) Оценка эффективности реабилитационных мероприятий с помощью шкалы GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE у детей с церебральным параличом

Оценка эффективности реабилитационных мероприятий с помощью шкалы GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE у детей с церебральным параличом Система крови. Первая помощь в остановке кровотечений

Система крови. Первая помощь в остановке кровотечений Органосохраняющие операции при раке шейки матки и яичников. Показания и противопоказания. Технические особенности

Органосохраняющие операции при раке шейки матки и яичников. Показания и противопоказания. Технические особенности Эссенциалды гипертензия

Эссенциалды гипертензия 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation Виды медицинского страхования

Виды медицинского страхования Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением(ВАХД)

Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением(ВАХД) Нейроинфекции

Нейроинфекции Кто такой ветеринар?

Кто такой ветеринар? История переливания крови

История переливания крови Крон ауруы

Крон ауруы Жаңадан синтезделген химиялық қосылыстың жедел уыттылығын скрининг деңгейінде зерттеу

Жаңадан синтезделген химиялық қосылыстың жедел уыттылығын скрининг деңгейінде зерттеу Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата Приготовление нативного препарата мочи

Приготовление нативного препарата мочи Профилактика артериальной гипертензии

Профилактика артериальной гипертензии Вакцинация детей с аллергией

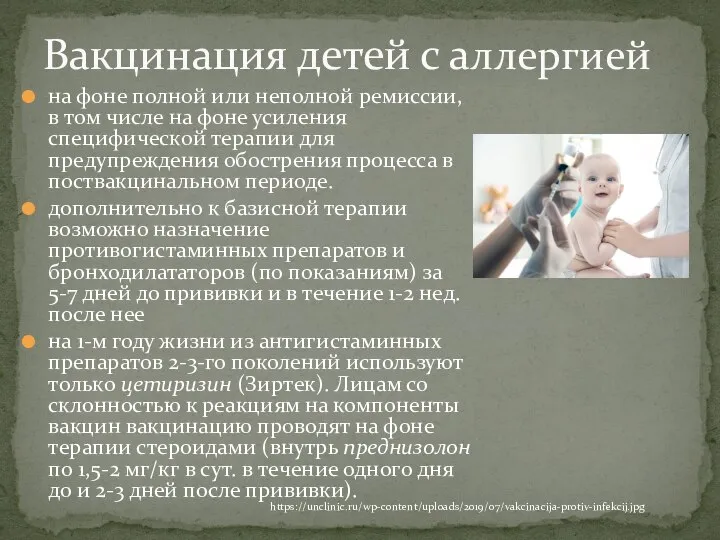

Вакцинация детей с аллергией Влияние прослушивания музыки в наушниках на слух человека

Влияние прослушивания музыки в наушниках на слух человека Реабилитационное отделение

Реабилитационное отделение Болезни органов мочеполовой системы как актуальная проблема здравоохранения

Болезни органов мочеполовой системы как актуальная проблема здравоохранения Лекарственные средства, расслабляющие скелетную мускулатуру

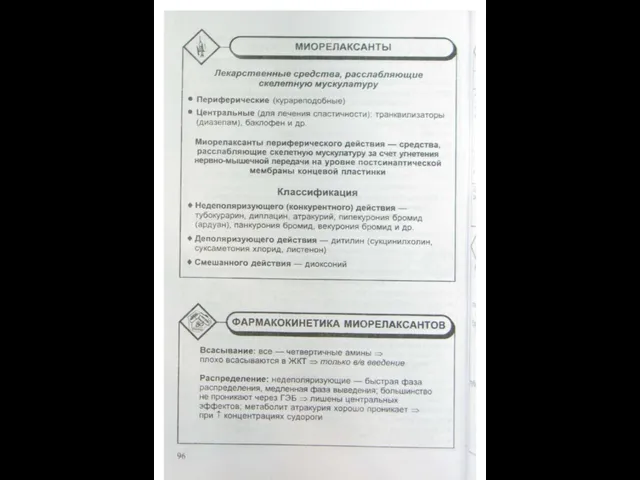

Лекарственные средства, расслабляющие скелетную мускулатуру Анаэробный сепсис

Анаэробный сепсис