Содержание

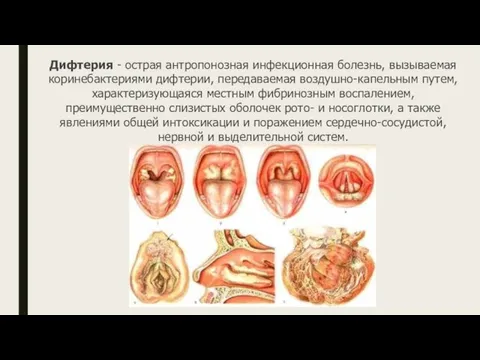

- 2. Дифтерия - острая антропонозная инфекционная болезнь, вызываемая коринебактериями дифтерии, передаваемая воздушно-капельным путем, характеризующаяся местным фибринозным воспалением,

- 3. Историческая справка. Дифтерия известна еще в древности. Клиническая картина ее под названием «египетской» или «сирийской» болезни,

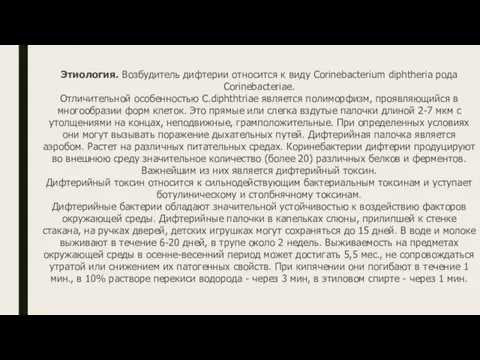

- 4. Этиология. Возбудитель дифтерии относится к виду Corinebacterium diphtheria рода Corinebacteriae. Отличительной особенностью C.diphthtriae является полиморфизм, проявляющийся

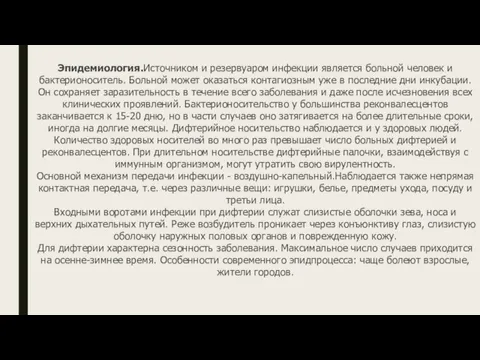

- 6. Эпидемиология.Источником и резервуаром инфекции является больной человек и бактерионоситель. Больной может оказаться контагиозным уже в последние

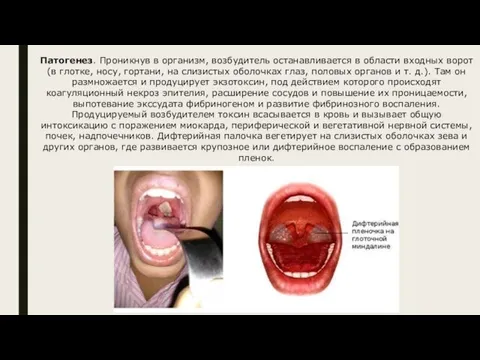

- 7. Патогенез. Проникнув в организм, возбудитель останавливается в области входных ворот (в глотке, носу, гортани, на слизистых

- 8. Классификация. В зависимости от локализации воспалительного процесса различают дифтерию ротоглотки, носа, гортани, глаз, уха, наружных половых

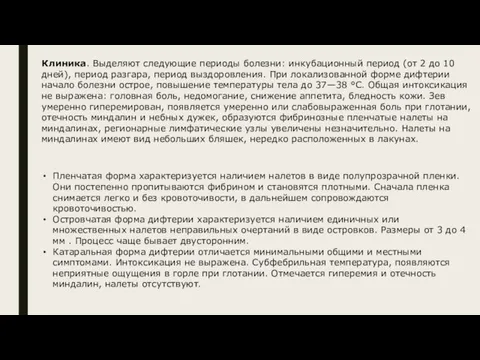

- 9. Клиника. Выделяют следующие периоды болезни: инкубационный период (от 2 до 10 дней), период разгара, период выздоровления.

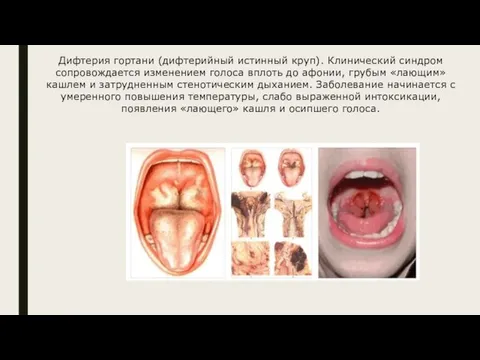

- 10. Дифтерия гортани (дифтерийный истинный круп). Клинический синдром сопровождается изменением голоса вплоть до афонии, грубым «лающим» кашлем

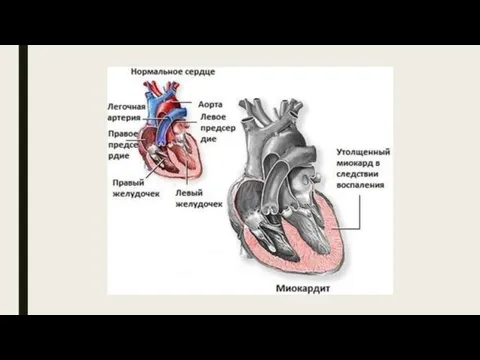

- 11. Осложнения. Осложнения могут возникать в любом периоде болезни и находятся в прямой зависимости от тяжести болезни

- 13. Диагностика. На основании клинических и лабораторных данных определяют наличие токсигенных дифтерийных палочек, в периферической крови –

- 14. Лечение всех больных дифтерией или с подозрением на нее, независимо от локализации процесса, тяжести клинических проявлений

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2

Дифтерия - острая антропонозная инфекционная болезнь, вызываемая коринебактериями дифтерии, передаваемая воздушно-капельным путем,

Дифтерия - острая антропонозная инфекционная болезнь, вызываемая коринебактериями дифтерии, передаваемая воздушно-капельным путем,

Слайд 3Историческая справка. Дифтерия известна еще в древности. Клиническая картина ее под названием

Историческая справка. Дифтерия известна еще в древности. Клиническая картина ее под названием

Слайд 4Этиология. Возбудитель дифтерии относится к виду Corinebacterium diphtheria рода Corinebacteriae.

Отличительной особенностью C.diphthtriae является

Этиология. Возбудитель дифтерии относится к виду Corinebacterium diphtheria рода Corinebacteriae.

Отличительной особенностью C.diphthtriae является

Дифтерийный токсин относится к сильнодействующим бактериальным токсинам и уступает ботулиническому и столбнячному токсинам.

Дифтерийные бактерии обладают значительной устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды. Дифтерийные палочки в капельках слюны, прилипшей к стенке стакана, на ручках дверей, детских игрушках могут сохраняться до 15 дней. В воде и молоке выживают в течение 6-20 дней, в трупе около 2 недель. Выживаемость на предметах окружающей среды в осенне-весенний период может достигать 5,5 мес., не сопровождаться утратой или снижением их патогенных свойств. При кипячении они погибают в течение 1 мин., в 10% растворе перекиси водорода - через 3 мин, в этиловом спирте - через 1 мин.

Слайд 6Эпидемиология.Источником и резервуаром инфекции является больной человек и бактерионоситель. Больной может оказаться

Эпидемиология.Источником и резервуаром инфекции является больной человек и бактерионоситель. Больной может оказаться

Основной механизм передачи инфекции - воздушно-капельный.Наблюдается также непрямая контактная передача, т.е. через различные вещи: игрушки, белье, предметы ухода, посуду и третьи лица.

Входными воротами инфекции при дифтерии служат слизистые оболочки зева, носа и верхних дыхательных путей. Реже возбудитель проникает через конъюнктиву глаз, слизистую оболочку наружных половых органов и поврежденную кожу.

Для дифтерии характерна сезонность заболевания. Максимальное число случаев приходится на осенне-зимнее время. Особенности современного эпидпроцесса: чаще болеют взрослые, жители городов.

Слайд 7Патогенез. Проникнув в организм, возбудитель останавливается в области входных ворот (в глотке,

Патогенез. Проникнув в организм, возбудитель останавливается в области входных ворот (в глотке,

Слайд 8Классификация. В зависимости от локализации воспалительного процесса различают дифтерию ротоглотки, носа, гортани,

Классификация. В зависимости от локализации воспалительного процесса различают дифтерию ротоглотки, носа, гортани,

Слайд 9Клиника. Выделяют следующие периоды болезни: инкубационный период (от 2 до 10 дней),

Клиника. Выделяют следующие периоды болезни: инкубационный период (от 2 до 10 дней),

Пленчатая форма характеризуется наличием налетов в виде полупрозрачной пленки. Они постепенно пропитываются фибрином и становятся плотными. Сначала пленка снимается легко и без кровоточивости, в дальнейшем сопровождаются кровоточивостью.

Островчатая форма дифтерии характеризуется наличием единичных или множественных налетов неправильных очертаний в виде островков. Размеры от 3 до 4 мм . Процесс чаще бывает двусторонним.

Катаральная форма дифтерии отличается минимальными общими и местными симптомами. Интоксикация не выражена. Субфебрильная температура, появляются неприятные ощущения в горле при глотании. Отмечается гиперемия и отечность миндалин, налеты отсутствуют.

Слайд 10Дифтерия гортани (дифтерийный истинный круп). Клинический синдром сопровождается изменением голоса вплоть до

Дифтерия гортани (дифтерийный истинный круп). Клинический синдром сопровождается изменением голоса вплоть до

Слайд 11Осложнения. Осложнения могут возникать в любом периоде болезни и находятся в прямой зависимости

Осложнения. Осложнения могут возникать в любом периоде болезни и находятся в прямой зависимости

Слайд 13Диагностика. На основании клинических и лабораторных данных определяют наличие токсигенных дифтерийных палочек,

Диагностика. На основании клинических и лабораторных данных определяют наличие токсигенных дифтерийных палочек,

Дифференциальный диагноз проводят с ангиной, инфекционным мононуклеозом, ложным крупом, пленчатым аденовирусным конъюнктивитом (при дифтерии глаза).

Слайд 14Лечение всех больных дифтерией или с подозрением на нее, независимо от локализации процесса,

Лечение всех больных дифтерией или с подозрением на нее, независимо от локализации процесса,

При среднетяжелой форме показан постельный, а при тяжелой и гипертоксической формах - строгий постельный режим на срок не менее 2 недель. За больными устанавливается постоянное медицинское наблюдение.

Диета должна быть высококалорийной, жидкой. При необходимости питание осуществляется через назо-гастральный зонд.

Ранняя антибиотикотерапия - обязательный компонент комплексного лечения дифтерии. Оптимальным является одновременное раннее применение ПДС и антибиотиков. Наиболее эффективны при лечении дифтерии эритромицин (до 2 г сутки), ампицилин (СД до 6 млн. ЕД). Патогенетическое лечение должно быть направлено на уменьшение интоксикации, нормализацию водно-электролитных расстройств, сердечной деятельности, профилактику и лечение осложнений. Оно должно быть строго индивидуализировано. Необходимым его компонентом является назначение антиоксидантов.

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Иммуноферментный анализ (ИФА) GEPATITY_ZAKLYuChITEL

GEPATITY_ZAKLYuChITEL Cordis - мировой лидер в производстве медицинских изделий и инструментов

Cordis - мировой лидер в производстве медицинских изделий и инструментов Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия (мускулатуру матки )

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия (мускулатуру матки ) Острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы Репродуктивное здоровье (1)

Репродуктивное здоровье (1) Гормоны

Гормоны Культуры клеток и тканей в фармакологических и медицинских исследованиях

Культуры клеток и тканей в фармакологических и медицинских исследованиях Пищевые отравления

Пищевые отравления Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Перспективные направления научной работы

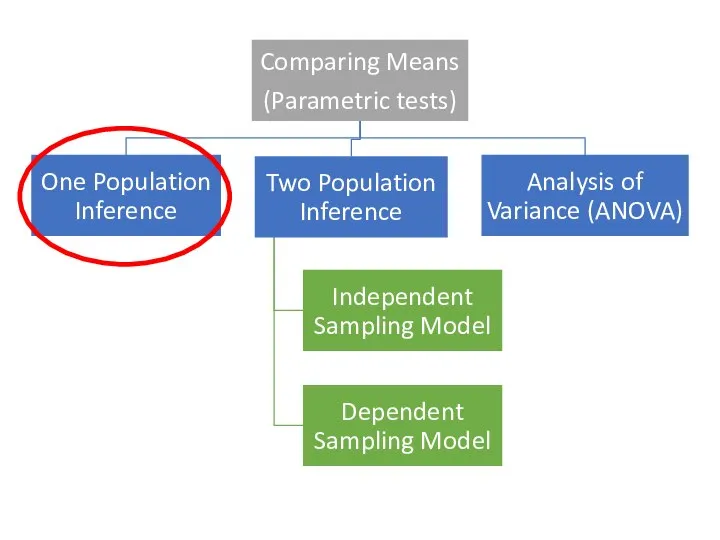

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Перспективные направления научной работы Compare means (paremetric tests)

Compare means (paremetric tests) Р-Са обмен (5)

Р-Са обмен (5) Парацетамол против Колдрекса или о психологических механизмах действия лекарств

Парацетамол против Колдрекса или о психологических механизмах действия лекарств Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру

Қазақстанда еңбек төлемдерінің жаңа жүйесін ендіру Определение зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры пар веществ

Определение зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры пар веществ Профилактика заболеваний лёгких

Профилактика заболеваний лёгких Артрит. Факторы риска и профилактика

Артрит. Факторы риска и профилактика Переливание крови

Переливание крови Клиническое течение и ведение второго периода родов. Асфиксия новорожденного. Родовые травмы новорожденного. Родовой травматизм

Клиническое течение и ведение второго периода родов. Асфиксия новорожденного. Родовые травмы новорожденного. Родовой травматизм Диспансеризация. Порядок прохождения

Диспансеризация. Порядок прохождения Иммуногенетика. Лекция № 7

Иммуногенетика. Лекция № 7 Биохимия крови

Биохимия крови Возможности лечения пенополиуретановым медицинским покрытием ЛОКУС ран различной этиологии

Возможности лечения пенополиуретановым медицинским покрытием ЛОКУС ран различной этиологии Valvular heart disease

Valvular heart disease bd4r

bd4r Больница Los-Santos

Больница Los-Santos FDA. Управление по санитарному надзору за качеством

FDA. Управление по санитарному надзору за качеством