Содержание

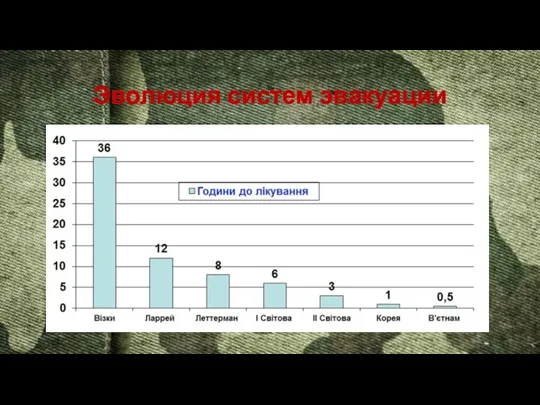

- 2. Эволюция систем эвакуации

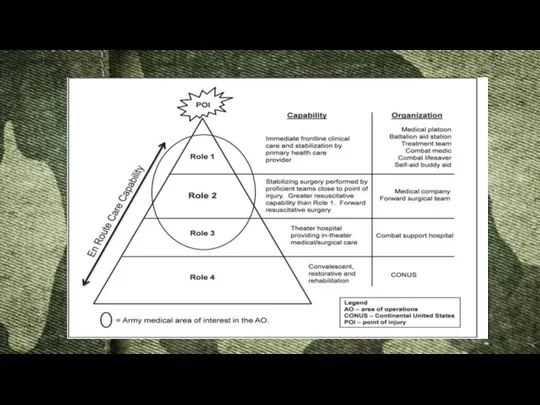

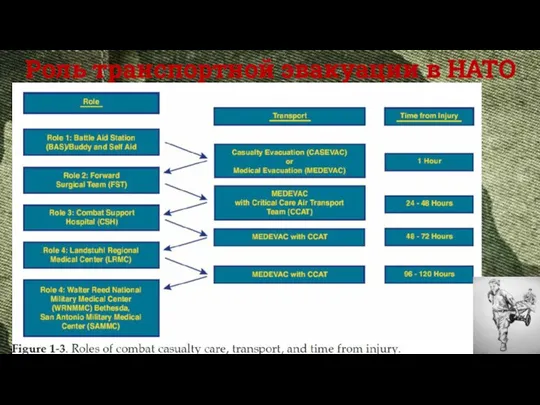

- 4. Роль транспортной эвакуации в НАТО

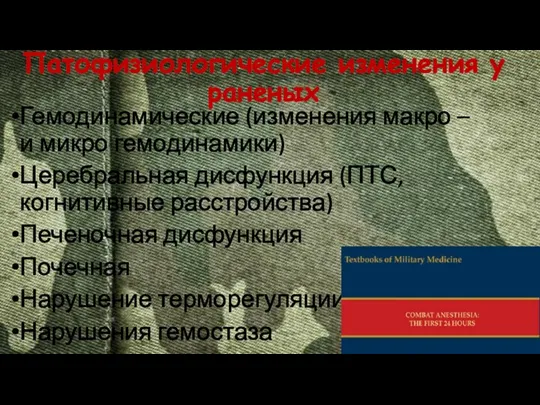

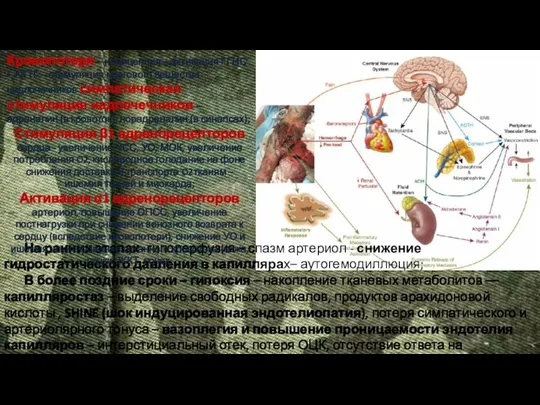

- 5. Патофизиологические изменения у раненых Гемодинамические (изменения макро – и микро гемодинамики) Церебральная дисфункция (ПТС, когнитивные расстройства)

- 6. На ранних этапах- гипоперфузия – спазм артериол - снижение гидростатического давления в капиллярах– аутогемодиллюция; В более

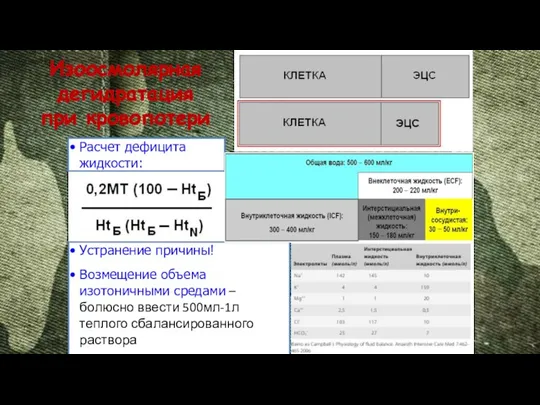

- 7. Изоосмолярная дегидратация при кровопотери Расчет дефицита жидкости: Устранение причины! Возмещение объема изотоничными средами –болюсно ввести 500мл-1л

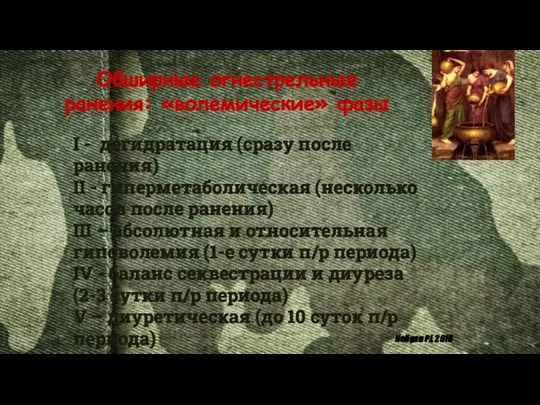

- 8. Обширные огнестрельные ранения: «волемические» фазы I - дегидратация (сразу после ранения) II - гиперметаболическая (несколько часов

- 9. Период раневой болезни характеризуется высоким уровнем напряжения конъюгирующих систем (глюкуронирование били- рубина, сульфатирование некоторых аминокислот и

- 10. Почечная дисфункция Далеко не каждое снижение темпа диуреза свидетельствует о патологии. Как правило, патологическое снижение темпа

- 11. Когнитивные растройства Любая травма как причина критического состояния вызывает стрессовое напряжение или, наоборот, торможение нервной системы,

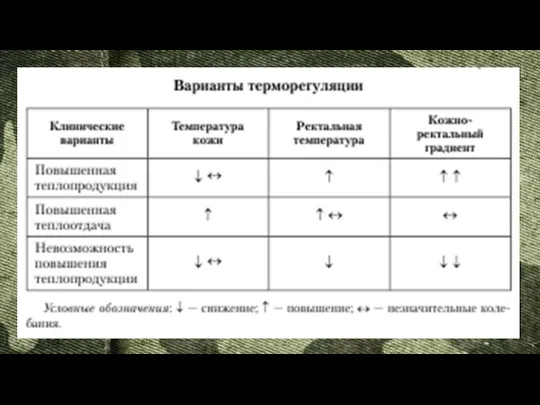

- 13. Диагностика пойкилотермии, характеристика термогенеза у раненых Пойкилотермность отражает мобильность систем, регулирующих термогенез и потребление кислорода. Классическими

- 14. Теплоотдача через кожу при спонтанном дыхании через естест- венные пути обеспечивается: конвекцией (10–12%), контактной теплопередачей (12–15%)

- 15. У пациентов, эвакуированных на ИВЛ, Δt быстро снижается, отражая невозможность повышения термогенеза в ответ на потерю

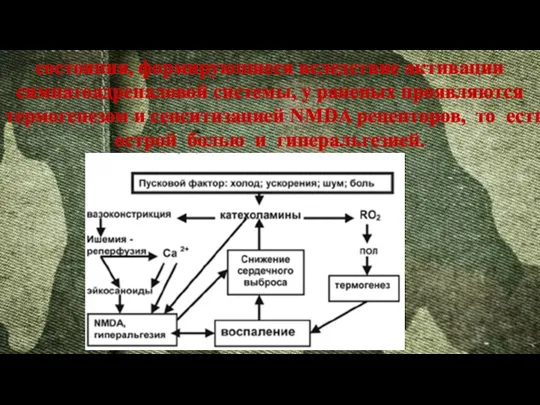

- 17. Медиатором является норадреналин, поддерживают реакцию термогенеза гормоны щитовидной железы. Все состояния, активирующие выброс катехоламинов: снижение температуры

- 18. Прогностически неблагоприятно снижение кожно-ректального температурного градиента до 0,3 °C и ниже в течение более 6 часов

- 19. А - Срочно B - Приоритет C – Обычным порядком Три категории для эвакуации раненых:

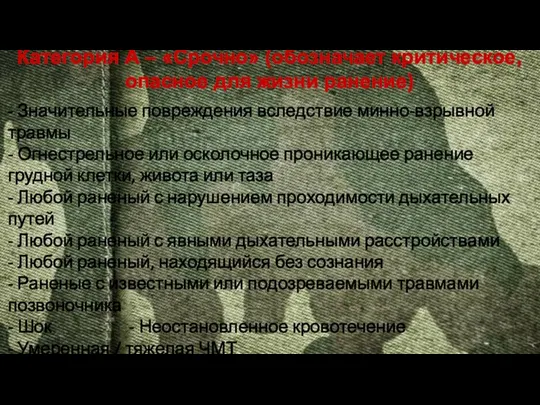

- 20. Категория А – «Срочно» (обозначает критическое, опасное для жизни ранение) - Значительные повреждения вследствие минно-взрывной травмы

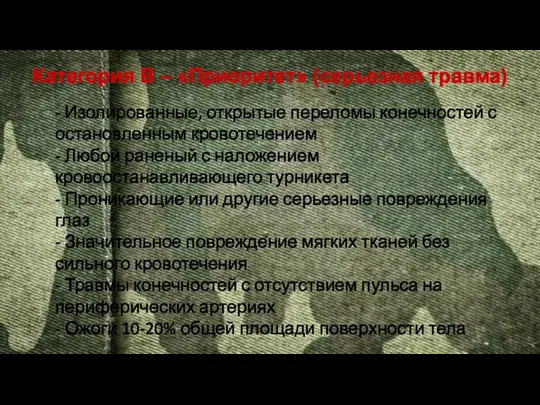

- 21. Категория B – «Приоритет» (серьезная травма) - Изолированные, открытые переломы конечностей с остановленным кровотечением - Любой

- 22. Категория C – «Обычным порядком» (легкая- умеренная травма) - Сотрясение мозга (легкая ЧМТ) - Огнестрельные ранения

- 23. К объективным «вредным факторам» транспортировки на большие расстояния относят: прекращение инфузионной терапии; шум; вибрацию и тряску;

- 24. Современные принципы 1. Стабилизация гемодинамики. 2. Прогнозирование вероятности ухудшения состояния в течение суток после транспортировки. 3.

- 25. Транспортабельность — понятие субъективное Этим термином обозначается априорное утверждение о способности пациента перенести транспортировку без существенного

- 26. Для всех тактических решений необходимы сведения о 3-х показателях: 1.Состояние макрогемодинамики (АД среднее , частота сердечных

- 27. Корреляция со шкалой SOFA может использоваться для качественного определения тяжести состояния: 2,5 до 2,7 — состояние

- 28. Эвакуационные группы в зависимости от ведущего синдрома Ранняя эвакуация (до клинического проявления тяжести) Ведущие синдромы Нарушения

- 29. II Эвакуация по тяжести состояния Интестинальная недостаточность (Отсутствие положительной динамики состояния при адекватной программе инфузии. Не

- 30. III Эвакуация нецелесообразна Нарушения терморегуляции Дополнительный риск гипотермии во время транспортировки. Возможности мобильного госпиталя и районного

- 31. Ятрогенные факторы Такие ятрогенные факторы, как кровотечения, обструкция искусственных дыхательных путей, выпадение сосудистого катетера или полостных

- 32. Атмосферное давление Из физических факторов наиболее предсказуемо влияние изменений атмосферного давления при изменении высоты полета. В

- 33. Шум, вибрацию и ускорения рассматривают как факторы, потенциально вредные для функции сознания и мозгового кровотока. Оказалось,

- 34. состояния, формирующиеся вследствие активации симпатоадреналовой системы, у раненых проявляются термогенезом и сенситизацией NMDA рецепторов, то есть

- 35. При количественном определении болевого порога с помощью альгометрической шкалы оказалось, что транспортировка снижает болевой порог, а

- 36. У неинтубированных пациентов температура кожи успешно поддерживается, но кожно-ректальный градиент (Δt) увеличивается, что свидетельствует о повышенном

- 37. неблагоприятные эффекты, связанные с изменением температуры внешней среды, надежно купируются следующими, достаточно простыми, мерами: дополнительным прибором

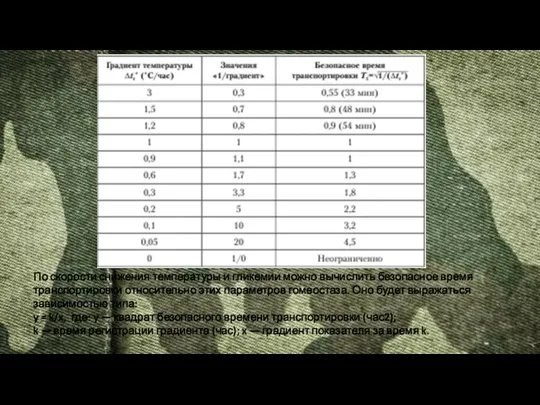

- 38. По скорости снижения температуры и гликемии можно вычислить безопасное время транспортировки относительно этих параметров гомеостаза. Оно

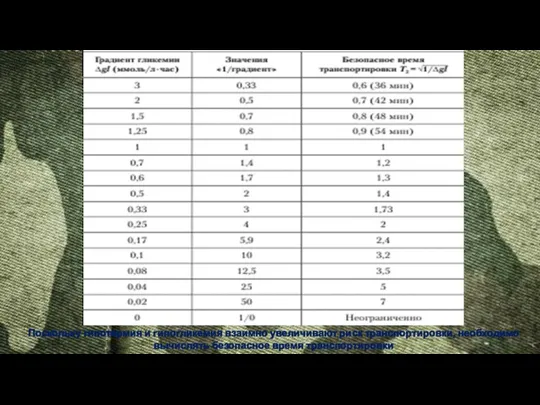

- 39. Поскольку гипотермия и гипогликемия взаимно увеличивают риск транспортировки, необходимо вычислять безопасное время транспортировки

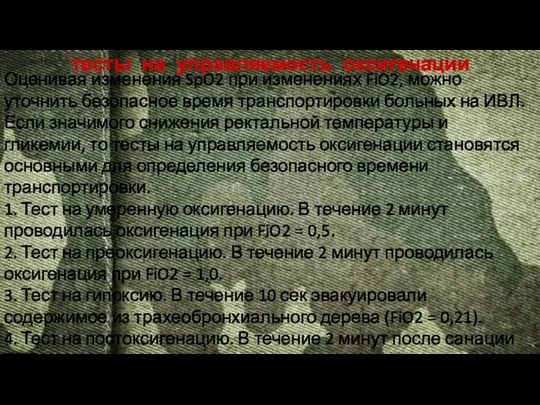

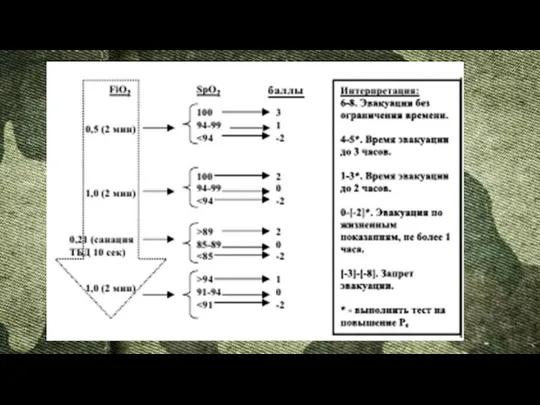

- 40. Оценивая изменения SpO2 при изменениях FiO2, можно уточнить безопасное время транспортировки больных на ИВЛ. Если значимого

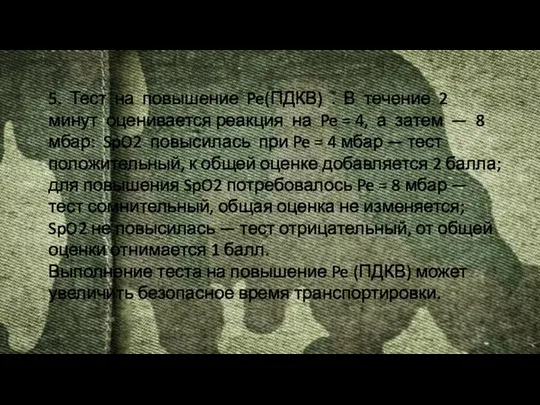

- 41. 5. Тест на повышение Pe(ПДКВ) . В течение 2 минут оценивается реакция на Pe = 4,

- 43. Таким образом: 1. Транспортировка раненых на большие расстояния является стрессогенным фактором. 2. Стрессогенность транспортировки реализуется через

- 45. Скачать презентацию

Зрение человека

Зрение человека Причины и механизмы пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии, их электрокардиографические признаки

Причины и механизмы пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии, их электрокардиографические признаки Кожный шов

Кожный шов Основы тиреоидологии. Анатомия и эмбриогенез щитовидной железы

Основы тиреоидологии. Анатомия и эмбриогенез щитовидной железы Синдром тестикулярной феминизации

Синдром тестикулярной феминизации Particularitățile de organizare a măsurilor curativ - evacuatorice în lichidarea consecințelor medico-sanitare ale dezastrelor

Particularitățile de organizare a măsurilor curativ - evacuatorice în lichidarea consecințelor medico-sanitare ale dezastrelor Менопаузадан кейін сүт безі ісігінің жоғары қаупін алдын алу үшін жасыл шай сығындысын пайдалану

Менопаузадан кейін сүт безі ісігінің жоғары қаупін алдын алу үшін жасыл шай сығындысын пайдалану Волосок к волоску

Волосок к волоску Опухоли носа и околоносовых пазух

Опухоли носа и околоносовых пазух VICh-infektsia_i_SPID

VICh-infektsia_i_SPID Проведение профилактических мероприятий. Раздел №2 ПМ-01 Сестринское обеспечение профилактических мероприятий

Проведение профилактических мероприятий. Раздел №2 ПМ-01 Сестринское обеспечение профилактических мероприятий №7 антисептики

№7 антисептики Жевательная резинка: польза или вред для зубов?

Жевательная резинка: польза или вред для зубов? Роль слуховой трубы в развитии хронического отита

Роль слуховой трубы в развитии хронического отита Экзогенная группа психозов

Экзогенная группа психозов Фитотерапия при грудном вскармливании

Фитотерапия при грудном вскармливании Одноразовые маски и перчатки

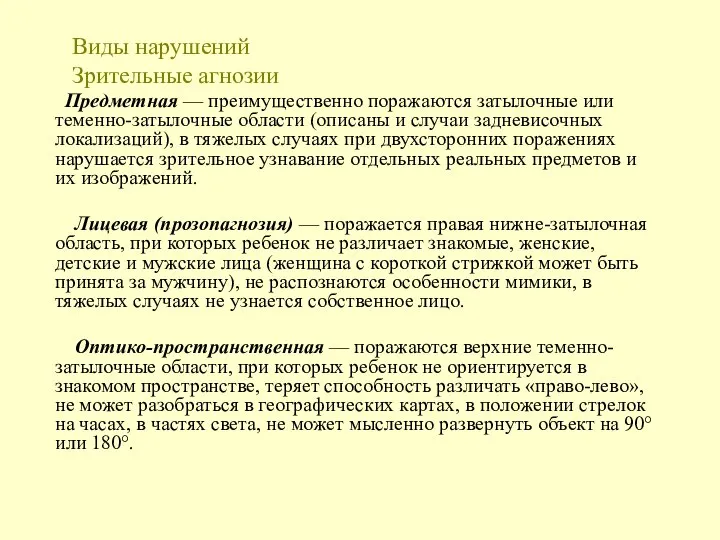

Одноразовые маски и перчатки Виды нарушений Зрительные агнозии

Виды нарушений Зрительные агнозии Шприцы. Премиум Vogt Medical Германия

Шприцы. Премиум Vogt Medical Германия Чистотел против кожных заболеваний

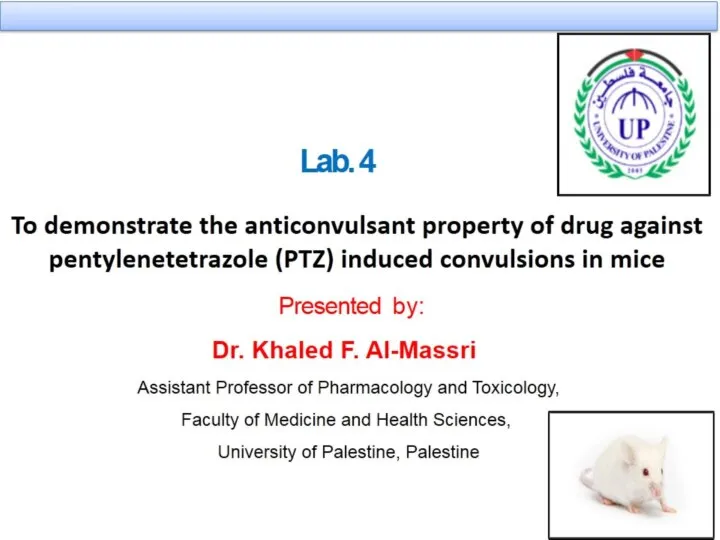

Чистотел против кожных заболеваний To demonstrate the anticonvulsant property of drug against pentylenetetrazole (PTZ) induced convulsions in mice

To demonstrate the anticonvulsant property of drug against pentylenetetrazole (PTZ) induced convulsions in mice Влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на развитие зародыша человека

Влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на развитие зародыша человека Мировой опыт контроля качества в медицине

Мировой опыт контроля качества в медицине Атрезии и синехии полости носа. Гематома и абсцесс перегородки носа

Атрезии и синехии полости носа. Гематома и абсцесс перегородки носа Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма Коллагеноздар. Эритематоз. Этиологиясы, патогенезі, бейімділік факторлары,

Коллагеноздар. Эритематоз. Этиологиясы, патогенезі, бейімділік факторлары, acpan1ru

acpan1ru Низкая температура усиливает действие алкоголя

Низкая температура усиливает действие алкоголя