Содержание

- 2. Адреноблокатор (антагонист адренорецепторов) — соединение, избирательно блокирующее или угнетающее активность симпатических адренергических нервов, препятствуя взаимодействию медиатора

- 3. Адреномедуллин — мощный вазодилататор (52 аминокислотных остатка, выделен из клеток феохромоцитомы, из семейства относящихся к кальцитониновому

- 4. Альдостерон (11b,21‑дигидрокси‑3,20‑диоксо‑4‑прегнен‑18‑аль, мол. масса 360,45) — основной минералокортикоид. Другие стероиды надпочечника, расцениваемые как глюкокортикоиды (кортизол, 11‑дезоксикортизол,

- 5. Анасарка — распространённый отёк подкожной клетчатки, крайняя степень выраженности отёков при различных заболеваниях.

- 6. Ангиотензины — биологически активные полипептиды, образующиеся из ангиотензиногена и повышающие АД в результате сужения кровеносных сосудов.

- 7. Апоптоз (от гр. apoptosis — опадание листьев) — программированная (регулируемая) гибель клеток путём деградации её компонентов

- 8. Асцит — скопление избытка серозной жидкости (транссудата) в брюшной полости гидроперитонеум.

- 9. Атриопептин Натриуретические факторы — мощные гипотензивные фф., кодируются 3 генами: ANP кодирует атриопептин, BNP — н.ф.

- 10. Брадикинин — нонапептид Арг–Про–Про–Гли–Фен–Сер–Про–Фен–Арг, получаемый из декапептида (каллидина II, брадикининогена), который, в свою очередь, синтезируется из

- 11. Вазодилататор — средство (в том числе ЛС), расширяющее просвет кровеносного сосуда и снижающее АД. Атриопептин, оксид

- 12. Вазопрессин (aргинин вазопрессин, антидиуретический гормон — АДГ, C46H65N15O12S2.) — нанопептид, оказывает антидиуретический (регулятор реабсорбции в канальцах

- 13. Гиперкапния — наличие патологически больших количеств двуокиси углерода в циркулирующей крови.

- 14. Гиперплазия. 1. Увеличение числа клеток в каком‑либо анатомическом образовании (за исключением опухолевых), в результате чего увеличивается

- 15. Гипертрофия. 1. Увеличение объёма гистологического элемента, части или целого органа неопухолевой природы (термин необходимо применять для

- 16. Гиперхолестеринемия — повышение содержания холестерина в сыворотке более 200 мг/дл (5,18 ммоль/л). Один из основных факторов

- 17. Гипоксемия — сниженная оксигенация артериальной крови.

- 18. Гипоксия — состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в процессе

- 19. Гликозиды сердечные — соединения типа эфиров (гидролизуются на сахара и агликоны) с кардиотонической активностью (укорочение систолы

- 20. Диабет. Термин «диабет» происходит от греческого слова diabaino (проходить сквозь, протекать) и относится к большой группе

- 21. Диабет сахарный (СД, diabetes mellitus) — синдром хронической гипергликемии, развивающийся вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина

- 22. Инсульт — вызванное патологическим процессом острое нарушение кровообращения в головном или спинном мозге с развитием стойких

- 23. Интерстиций — участок, промежуток, зона, пространство в органе или ткани, находящееся между клетками

- 24. Инфаркт миокарда – некроз мышцы сердца, возникающий вследствие прекращения притока крови по одной из ветвей коронарных

- 25. Кардиомиопатия — первичное поражение миокарда, вызывающее нарушение функций сердца и не являющиеся следствием заболеваний венечных артерий,

- 26. Кинины — группа биологически активных полипептидов, образующихся в тканях и плазме крови при различных повреждающих воздействиях.

- 27. Миокардит — воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся её дисфункцией. Распространённость неизвестна, поскольку м. часто протекает субклинически, заканчиваясь

- 28. Натриуретические факторы — мощные гипотензивные фф., кодируются 3 генами: ANP кодирует атриопептин, BNP — натриуретическим фактором

- 29. Недостаточность. Аортальная недостаточность — неспособность клапана аорты эффективно препятствовать обратному движению крови из аорты в левый

- 30. Недостаточность клапана лёгочного ствола — неспособность клапана лёгочного ствола эффективно препятствовать обратному движению крови из лёгочного

- 31. Недостаточность трёхстворчатого клапана — неспособность правого предсердно‑желудочкового клапана эффективно препятствовать обратному движению крови из правого желудочка

- 32. Митральная недостаточность — неспособность левого предсердно‑желудочкового клапана эффективно препятствовать обратному движению крови из левого желудочка в

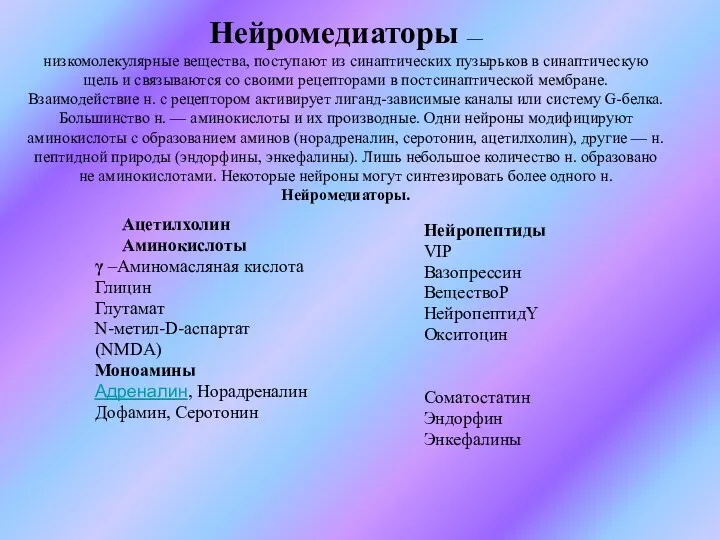

- 33. Нейромедиаторы — низкомолекулярные вещества, поступают из синаптических пузырьков в синаптическую щель и связываются со своими рецепторами

- 34. Некроз — гибель в результате необратимого повреждения одной или нескольких клеток или участка ткани, органа. Наиболее

- 35. Некроза опухолей фактор (TNF, от Tumor Necrosis Factor) — многофункциональный цитокин, реализующий эффекты посредством рецепторов двух

- 36. Одышка — нарушение частоты, ритма, глубины дыхания или повышение работы дыхательных мышц, проявляющееся, как правило, субъективными

- 37. Окись (оксид) азота — газообразный медиатор межклеточных взаимодействий (костная ткань, мозг, эндотелий, b‑клетки островков поджелудочной железы,

- 38. Ортопноэ — одышка в покое в положении лёжа, частично или полностью исчезающая при подъёме в положение

- 39. Отек легких. Отек легких подразделяют на интерстициональный (наблюдается при сердечной астме) и альвеолярный, которые нужно рассматривать

- 40. Простагландины (Пг, от англ. prostate gland, предстательная железа). 1. Биологически активные эндогенные алифатические кислоты, увеличивают проницаемость

- 41. Простациклин — ПгI2, образуемый клетками эндотелия по циклооксигеназному пути окисления арахидоновой кислоты; ингибирует агрегацию тромбоцитов, в

- 42. Регургитация. 1. Поток в обратном направлении (например, крови при недостаточности клапана сердца). 2. Обратный выброс содержимого

- 43. Ренин — протеаза, синтезируемая в околоклубочковом комплексе; секретируется в кровь, субстрат — ангиотензиноген, от которого р.

- 44. Сердечная астма – удушье (сердечная астма, пароксизмальная ночная одышка) возникает при левожелудочковой сердечной недостаточности в результате

- 45. Сердечный выброс — объем крови, выбрасываемой желудочком в минуту (= ударный объем × ЧСС).

- 46. Система калликреин‑кининовая — совокупность веществ, являющихся предшественниками кининов и калликреинов, а также активаторами и ингибиторами их

- 47. Система ренин‑ангиотензин‑альдостероновая — мощная система вазоконстрикции. В околоклубочковом комплексе синтезируется протеолитический фермент ренин. Последовательность событий: ренин

- 48. Тромбоксаны — группа соединений, химически связанных с Пг; образуются при циклооксигеназном окислении арахидоновой кислоты; влияют на

- 49. Транссудат (лат. transeo — проходить через что‑либо + sudo, ‑atum — потеть) — бедная белками жидкость,

- 50. Ударный объем – объем крови, выбрасываемый желудочком в систолу. (= конечный диастолический объем – конечный систолический

- 51. Фактор некроза опухолей (TNF, от Tumor Necrosis Factor) — многофункциональный цитокин, реализующий эффекты посредством рецепторов двух

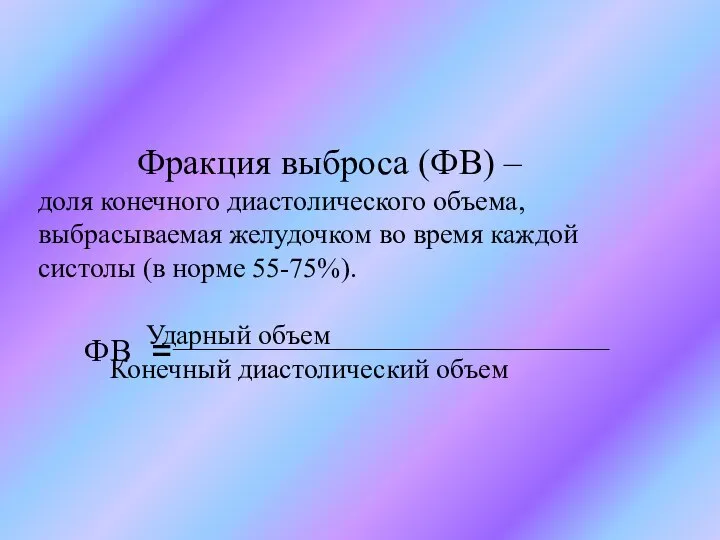

- 52. Фракция выброса (ФВ) – доля конечного диастолического объема, выбрасываемая желудочком во время каждой систолы (в норме

- 53. Централизация кровообращения – усиление кровоснабжения жизненно важных органов– мозга и сердца за счет уменьшения кровотока в

- 54. Цианоз — cинюшный оттенок кожи и слизистых оболочек при недостаточном насыщении крови кислородом.

- 55. Цитокины (известно не менее 70) — межклеточные медиаторы, осуществляют через специфические рецепторы взаимодействия между клетками, вовлекаемыми

- 56. Шок кардиогенный - шок при резком снижении сердечного выброса и уменьшении кислородного обеспечения тканей вследствие нарушения

- 57. Эндотелин — пептид, состоящий из 21 аминокислотного остатка, мощный вазоконстриктор, вырабатываемый эндотелиальными клетками; семейство э. представлено

- 58. Эритропоэз. Эритроидные клетки — все ядросодержащие клетки эритроидного ростка (кроме унипотентного предшественника), как нормальные (нормобластические), так

- 60. Скачать презентацию

Патологии курения

Патологии курения Биохимия хрящевой и костной тканей

Биохимия хрящевой и костной тканей Хронический панкреатит

Хронический панкреатит Обучение слушателей по программе Оказание первой доврачебной помощи на кафедре семейной медицины и поликлинической терапии

Обучение слушателей по программе Оказание первой доврачебной помощи на кафедре семейной медицины и поликлинической терапии Атеросклероз. Клинические проявления атеросклероза

Атеросклероз. Клинические проявления атеросклероза МАГАТЭ

МАГАТЭ Тест по теме: Эндокринная система

Тест по теме: Эндокринная система Дельфинотерапия және Фелинотерапия

Дельфинотерапия және Фелинотерапия Тенденция развития ВИЧ-инфекции в России и Брянской области

Тенденция развития ВИЧ-инфекции в России и Брянской области Современная тройная терапия препаратом Дескови®

Современная тройная терапия препаратом Дескови® Важность покрытия имплантата в стоматологии

Важность покрытия имплантата в стоматологии ГИГИЕНА ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Лабораторная диагностика при вторичных иммунодефицитах

Лабораторная диагностика при вторичных иммунодефицитах Инструкция пользователя по работе на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования

Инструкция пользователя по работе на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Тема №8

Тема №8 Здравоохранение Тульской области. Работа в перинатальном центре

Здравоохранение Тульской области. Работа в перинатальном центре Медициналық мекемелер 2 ге бөлінеді. Амбулаториялық. Статционарлық

Медициналық мекемелер 2 ге бөлінеді. Амбулаториялық. Статционарлық Вирус полиомиелита

Вирус полиомиелита Роль прионов в развитии нейродегенеративных заболеваний

Роль прионов в развитии нейродегенеративных заболеваний Артериальные доступы в рентгенохирургии. Методы гемостаза

Артериальные доступы в рентгенохирургии. Методы гемостаза Статистика смертности от инфаркта миокарда

Статистика смертности от инфаркта миокарда Использование тренажёра В. Ф. Базарного в образовательном процессе при работе с детьми с НОДА

Использование тренажёра В. Ф. Базарного в образовательном процессе при работе с детьми с НОДА Цистаденома и опухолевидные образования

Цистаденома и опухолевидные образования Обучение в сестринском деле, как неотъемлемая часть медико-социального ухода

Обучение в сестринском деле, как неотъемлемая часть медико-социального ухода Физиология и основные нарушения деятельности ЖВС

Физиология и основные нарушения деятельности ЖВС Хронический гнойный средний отит

Хронический гнойный средний отит Зәрдің физикалық қасиеттері бойынша статистикалық мәліметтер

Зәрдің физикалық қасиеттері бойынша статистикалық мәліметтер mestnye_anestetiki

mestnye_anestetiki