Слайд 2Афферентные и эфферентные механизмы произвольных движений.

Произвольные движения и действия (как совокупность произвольных

движений, объединенных единой целью) относятся к числу наиболее сложных психических функций человека. Их морфофизиологической основой являются сложные функциональные системы - иерархически организованные, включающие много уровней и подуровней, характеризующиеся сложным и многозвенным афферентным и эфферентным составом, условно-рефлекторные по своему происхождению, формирующиеся полностью прижизненно, как и другие высшие психические функции.

Слайд 3Современная физиология располагает разнообразными сведениями относительно большой сложности как афферентного, так и

эфферентного механизмов произвольных движений.

Произвольные движения - это сложно афферентированные системы, включающие разные виды афферентации, среди которых базальной является кинестетическая афферентация.

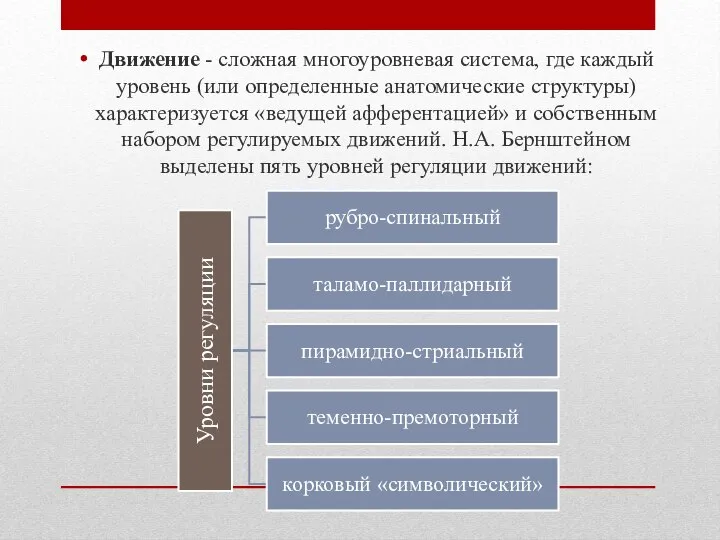

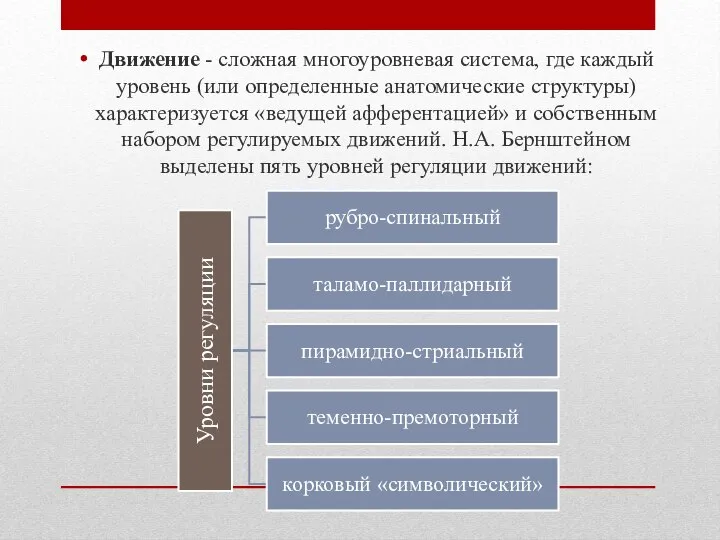

Слайд 4Движение - сложная многоуровневая система, где каждый уровень (или определенные анатомические структуры)

характеризуется «ведущей афферентацией» и собственным набором регулируемых движений. Н.А. Бернштейном выделены пять уровней регуляции движений:

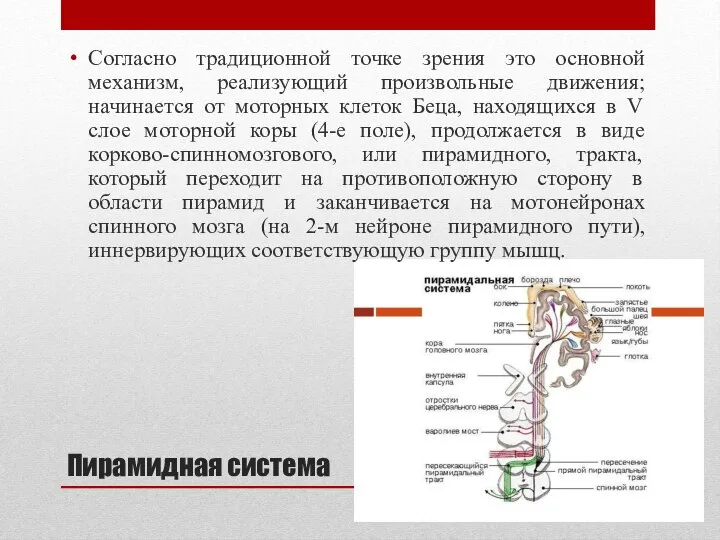

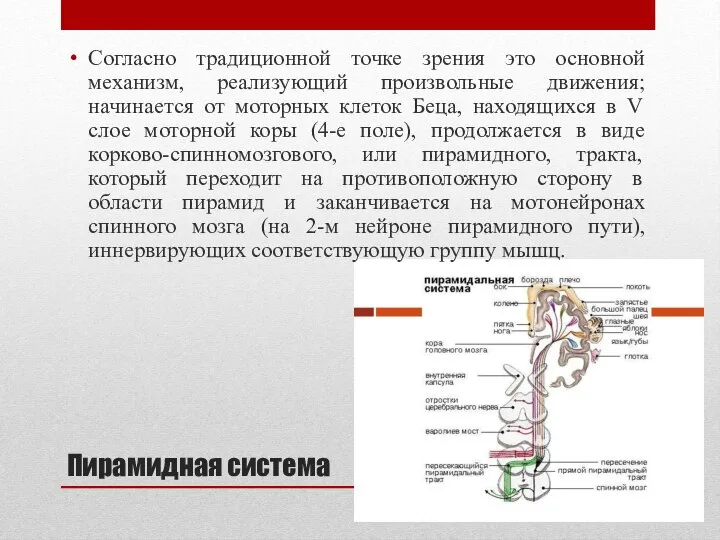

Слайд 5Пирамидная система

Согласно традиционной точке зрения это основной механизм, реализующий произвольные движения; начинается

от моторных клеток Беца, находящихся в V слое моторной коры (4-е поле), продолжается в виде корково-спинномозгового, или пирамидного, тракта, который переходит на противоположную сторону в области пирамид и заканчивается на мотонейронах спинного мозга (на 2-м нейроне пирамидного пути), иннервирующих соответствующую группу мышц.

Слайд 6Не только 4-е поле является моторным. Это первичное моторное поле коры, разные

участки которого связаны с иннервацией различных групп мышц.. Моторные клетки пирамидного типа обнаружены не только в 4-м поле, но и в 6-м и 8-м полях прецентральной коры, и во 2, 1 и даже в 3-м полях постцентральной коры (и в ряде других областей коры).

Следовательно, пирамидный путь начинается не только от 4-го поля, как это предполагалось ранее, а со значительно больших площадей коры больших полушарий. Раздражение 4-го поля вызывает сокращение соответствующих групп мышц на противоположной стороне тела. Иными словами, 4-е поле построено по соматотопическому принципу.

Слайд 7Пирамидный путь содержит волокна различного типа (по диаметру и степени миелинизации). Хорошо

миелинизированные волокна составляют не более 10 % всех пирамидных волокон, которые идут от коры к периферии. Подавляющее большинство слабо миелинизированных волокон пирамидного пути имеет, вероятно, иные функции и регулирует прежде всего тонические (фоновые, настроечные) компоненты произвольных движений.

Если ранее предполагалось, что существует единый пирамидный, или кортико-спинальный, путь (латеральный), который идет с перекрестом в зоне пирамид от коры больших полушарий к мотонейронам спинного мозга, то в настоящее время выделен другой кортико-спинальный путь (вентральный), идущий без перекреста в составе пирамид на той же стороне. Эти два пути имеют различное функциональное значение.

Слайд 8Пирамидный путь оканчивается не непосредственно на мотонейронах, расположенных в передних рогах спинного

мозга, как считалось ранее, а главным образом на промежуточных (или вставочных) нейронах, с помощью которых модулируется возбудимость основных мотонейронов и тем самым оказывается воздействие на конечный результат - произвольные движения.

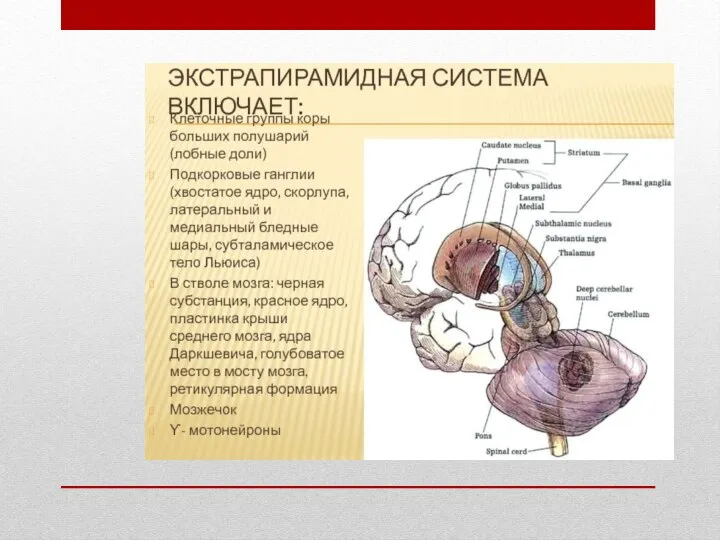

Слайд 9Экстрапирамидная система

Экстрапирамидная система - второй эфферентный механизм реализации произвольных движений и действий.

Экстрапирамидной системой называются все двигательные пути, которые не проходят через пирамиды продолговатого мозга.

Строение подкоркового отдела экстрапирамидной системы довольно сложное. Он состоит из целого ряда образований. Прежде всего это стриопаллидарная система - центральная группа образований внутри экстрапирамидной системы, куда входят хвостатое ядро, скорлупа и бледный шар (или паллидум).

Эта система базальных ядер располагается внутри белого вещества (в глубине премоторной зоны мозга) и характеризуется сложными двигательными функциями.

В экстрапирамидную систему входят и другие образования: поясная кора, черная субстанция, Льюисово тело, передневентралъные, интраламинарные ядра таламуса, субталамические ядра, красное ядро, мозжечок, различные отделы ретикулярной формации, ретикулярные структуры спинного мозга.

Слайд 10Нарушения двигательных функций, возникающие при различных локальных поражениях мозга, можно подразделить на

и более сложные, распространяющиеся на.

Слайд 12Пирамидная система ответственна за регуляцию дискретных, точных движений, полностью подчиненных произвольному контролю

и хорошо афферентированных «внешней» афферентацией (зрительной, слуховой). Она управляет комплексными пространственноорганизованными движениями, в которых участвует все тело. Пирамидная система регулирует преимущественно фазический тип движений, т. е. движения, точно дозированные во времени и в пространстве.

Экстрапирамидная система управляет в основном непроизвольными компонентами произвольных движений; к ним кроме регуляции тонуса (того фона двигательной активности, на котором разыгрываются фазические кратковременные двигательные акты) относятся: поддержание позы; регуляция физиологического тремора; физиологические синергии; координация движений; общая согласованность двигательных актов; их интеграция; пластичность тела; пантомимика; мимика и т. д

Слайд 13Следует, однако, помнить, что пирамидная и экстрапирамидная системы представляют собой единый эфферентный

механизм, разные уровни которого отражают разные этапы эволюции. Пирамидная система, как эволюционно более молодая, является в известной степени «надстройкой» над более древними экстрапирамидными структурами, и ее возникновение у человека обусловлено прежде всего развитием произвольных движений и действий.

Слайд 14Нарушения произвольных движений и действий

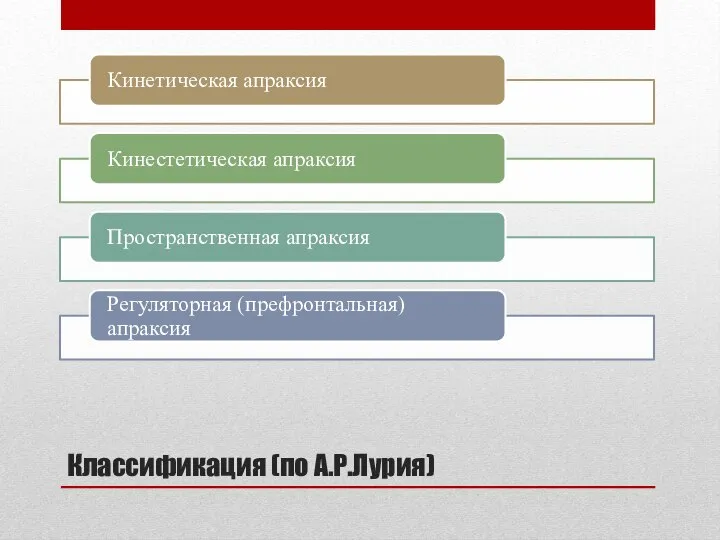

Под апраксиями понимаются такие нарушения произвольных движений и

действий, которые не сопровождаются четкими элементарными двигательными расстройствами - параличами и парезами, явными нарушениями мышечного тонуса и тремора, хотя возможны сочетания сложных и элементарных двигательных расстройств.

Апраксиями обозначают прежде всего нарушения произвольных движений и действий, совершаемых с

предметами.

Слайд 16Произвольная регуляция психической деятельности.

Произвольная регуляция высших психических функций является одной из форм

динамической организации психической деятельности.

Произвольность высших психических функций (или сложных форм психической деятельности) означает:

возможность сознательного управления ими (или отдельными их фазами, этапами);

наличие программы, в соответствии с которой протекает та или иная психическая функция (выработанная самостоятельно или данная в виде инструкции);

постоянный контроль за ее выполнением (за последовательностью операций и результатами промежуточных фаз) и контроль за окончательным результатом деятельности (для которого необходимо сличение реального результата с предварительно сформированным «образом результата»).

Слайд 17Роль речи в произвольной регуляции

Произвольное управление возможно лишь при сохранной структуре психической

деятельности!

Важнейшее значение в произвольной регуляции высших психических функций имеет речевая система.

Как известно, речь является центральным по своей значимости «психологическим орудием», опосредующим психические функции.

В процессе формирования высших психических функций происходит все большее их опосредование речью, их «оречевление» (по выражению Л. С. Выготского). Поэтому произвольная регуляция в значительной степени опирается на речевые процессы, т. е. является прежде всего речевой регуляцией.

Слайд 18Произвольный контроль за высшими психическими функциями тесно связан с их осознанностью. Как

указывал И. М. Сеченов, произвольному контролю подчиняются только те процессы, которые достаточно отчетливо осознаются. Степень осознания, т. е. возможность дать полный речевой отчет о разных этапах (или фазах) реализации деятельности, различна. Как показали многие исследования, лучше всего осознаются цель деятельности и конечный результат, сам же процесс психической деятельности, как правило, протекает на бессознательном уровне. И произвольность, и опосредованность речью, и осознанность представляют собой сложные системные качества, присущие высшим психическим функциям как сложным «психологическим системам» (Л. С. Выготский). Поэтому нарушение произвольной регуляции высших психических функций, или сложных форм сознательной психической деятельности, тесно связанное с нарушением их речевой опосредованности и осознанности, свидетельствует о нарушении их структуры

Слайд 19В соответствии с концепцией А. Р. Лурия о структурно-функциональной организации мозга, с

произвольным контролем за высшими психическими функциями связан III структурно-функциональный блок мозга - блок программирования и контроля за протеканием психических функций. Мозговым субстратом этого блока являются лобные доли мозга, их конвекситальная кора. Лобные доли представляют собой сложное образование, включающее много полей и подполей. Как уже говорилось выше, в лобной

конвекситальной области коры больших полушарий выделяют моторную (агранулярную и слабо гранулярную) и немоторную (гранулярную) кору.

Слайд 20У человека поражение лобных долей мозга характеризуется многими симптомами, среди которых центральное

место занимают нарушения произвольной регуляции различных форм сознательной психической деятельности и целесообразности поведения в целом. У данной категории больных страдает сама структура психической деятельности. В то же время у них остаются сохранными отдельные частные операции («умственные действия»), сохранен и запас знаний (и житейских, и профессиональных), однако их целесообразное использование в соответствии с сознательно поставленной целью оказывается невозможным. Наиболее отчетливо эти симптомы проявляются у больных с массивными поражениями лобных долей мозга (двухсторонними очагами). В этих случаях больные не могут не только самостоятельно создать какую-либо программу действий, но и действовать в соответствии с уже готовой программой, данной им в инструкции. В менее грубых случаях нарушается преимущественно способность к самостоятельной выработке программ и относительно сохранно выполнение программ, данных в инструкции. Большое значение, конечно, имеет и содержание этих программ, т. е. степень их сложности (и знакомости для больного того задания, которое ему предъявляется).

Слайд 21Поражение конвекситальных отделов коры лобных долей мозга ведет к нарушениям произвольной (преимущественно

речевой) регуляции двигательных функций - к регуляторной апраксии, проявляющейся при ее крайних степенях в виде эхопраксии (подражательных движений), а также в виде эхолалии (повторения услышанных слов).

Специальные исследования произвольных движений у больных с поражением лобных долей мозга показали, что и в условиях эксперимента у них можно обнаружить признаки ослабления или нарушения речевой регуляции двигательных актов, а именно:

Слайд 25Имеются трудности и при выполнении зрительных гностических задач. «Лобные» больные не могут

выполнить задания, требующие последовательного рассматривания изображения: например, сравнить два похожих изображения и найти, в чем их отличие; они не в состоянии отыскать скрытое изображение в так называемых загадочных картинках. В грубых случаях - на фоне общей инактивности - больные вообще не могут понять смысл изображения и делают ошибочные умозаключения о целом по его отдельным фрагментам. Особенно демонстративны подобные нарушения зрительного восприятия у больных с поражением правой лобной доли.

Одновременно такие больные плохо воспринимают эмоциональный смысл картины. В крайних случаях нарушения зрительного восприятия имитируют агностические дефекты (предметную зрительную агнозию) и могут расцениваться как псевдоагностические. От истинных агнозий эти нарушения отличаются меньшей стабильностью и при соответствующей организации эксперимента они могут быть полностью скомпенсированы.

Слайд 26В слуховом восприятии дефекты произвольной регуляции выступают в виде трудностей оценки и

воспроизведения звуков (например, ритмов). При оценке и воспроизведении ритмов у больных легко появляются персевераторные ответы. Так, при задании оценить количество ударов в пачке они после однойдвух пачек по 3 удара отвечают «3», «3», «3» (независимо от реального количества ударов) вследствие отключения внимания и нарушения контроля за своей деятельностью. Появлению персевераций способствуют ускорение темпа подачи сигналов, а также общее утомление больного.

В тестах на воспроизведение заданных по слуховому образцу ритмов больные, начав выполнять задание правильно (лучше, чем по словесной инструкции), обычно быстро теряют программу и переходят к беспорядочной серии ударов.

Слайд 27В тактильном восприятии нарушения произвольной регуляции проявляются в трудностях опознания на ощупь

серии тактильных образцов (фигур доски Сегена и т. п.); в этом случае, как и при оценке звуковых стимулов, у больных появляются ошибочные персевераторные ответы, не коррегируемые ими самими (по типу тактильной псевдоагнозии).

Нарушения произвольной регуляции у больных с поражением лобных долей мозга проявляются и в мнестических процессах.

При массивном поражении лобных долей мозга нередки особые нарушения мнестической деятельности, протекающие по типу псевдоамнезий. Эти нарушения проявляются в трудностях произвольного запоминания и произвольного воспроизведения любых по модальности стимулов и сочетаются с трудностями опосредования или семантической организации запоминаемого материала. Далеко не у всех больных с поражением лобных долей мозга нарушения мнестической деятельности достигают такой степени. Однако у всех «лобных» больных, особенно в специальных условиях эксперимента, можно выявить дефекты произвольной регуляции мнестической деятельности.

Слайд 28У больных с поражением конвекситальных отделов лобных долей мозга (особенно левой лобной

доли) наблюдаются отчетливые нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности. Они не могут самостоятельно проанализировать условия задачи, сформулировать вопрос и составить программу действий. Распадается ориентировочная основа интеллектуальных действий. При попытках решить задачу они производят случайные действия с числами, не сличая полученные результаты с исходными данными. Ошибки больными не замечаются и не исправляются. Одним из важных симптомов нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности, характерных для этой категории больных, является появление интеллектуальных персевераций, т. е. инертное повторение одних и тех же интеллектуальных действий в изменившихся условиях.

Слайд 29Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности весьма демонстративно проявляются и при выполнении различных

серийных интеллектуальных операций.

Так, при серийном вычитании (например, 100 - 7 и т. п.) больные с поражением лобных долей мозга делают несколько (два-четыре) правильных действий (100 — 7 = = 93; 93 - 7 = 86; 86 - 7 = 79), но затем начинают давать стереотипные ошибочные ответы (79 - 7 = 69; 69 - 7 = 59; 59 - 7 = 49), не замечая своих ошибок. Продолжительное интеллектуальное напряжение, требующее длительного удержания произвольного внимания, им недоступно.

Стереотипия ответов проявляется у таких больных и в вербальных заданиях, например в речевом ассоциативном эксперименте, где на слово-стимул надо ответить словом-ассоциацией. В этих случаях больные отвечают одним и тем же словом-ассоциацией на различные слова-стимулы. Особенно четко этот симптом возникает при ускорении темпа серийной интеллектуальной деятельности.

Слайд 30У «лобных» больных обычно повышена реактивность на изменения, происходящие вокруг них, в

особых случаях переходящая в «полевое поведение», основой которого являются патологически усиленное непроизвольное внимание и неустойчивость собственных программ поведения. Такие больные вмешиваются в разговоры соседей по палате, отвечают на вопросы, которые адресуются другим больным, однако не отвечают на вопросы, заданные лично им, поскольку это требует определенного напряжения произвольного внимания. Высокая «полезависимость» больных с поражением лобных долей мозга отражает слабость собственных внутренних регулирующих влияний.

Слайд 31Таким образом, для больных с поражением конвекситальных отделов лобных долей мозга характерны

нарушения произвольной регуляции различных высших психических функций: двигательных, гностических, мнестических, интеллектуальных. При сохранности отдельных частных операций (двигательных навыков, «умственных действий» и т. п.) у них нарушается сама структура сознательной произвольно регулируемой психической деятельности, что и проявляется в трудностях образования и реализации программ, нарушениях контроля за текущими и конечными результатами деятельности. Все эти дефекты протекают на фоне личностных нарушений - нарушений мотивов и намерений к выполнению деятельности.

При поражении лобных долей мозга наблюдаются нарушения произвольной регуляции не только отдельных

видов психической деятельности - эти нарушения распространяются и на все поведение больного в целом.

Атеросклероз. Факторы риска

Атеросклероз. Факторы риска Критерии диагностики рассеянного склероза

Критерии диагностики рассеянного склероза Философия и медицина: современное взаимодействие

Философия и медицина: современное взаимодействие Система пищеварения

Система пищеварения Здоровье населения. Факторы риска. Формирование здорового образа жизни

Здоровье населения. Факторы риска. Формирование здорового образа жизни Эпидемический ABC-XYZ анализ

Эпидемический ABC-XYZ анализ Первая медицинская помощь при переломах

Первая медицинская помощь при переломах Эджуайс техника

Эджуайс техника Внутренние среды организма. Кровь

Внутренние среды организма. Кровь Конкурс Сосудистая хирургия

Конкурс Сосудистая хирургия Ожирение у детей и подростков

Ожирение у детей и подростков Эндодонтия. Основные этапы

Эндодонтия. Основные этапы Зоб и тиреотоксикоз. Диффузно-токсический зоб

Зоб и тиреотоксикоз. Диффузно-токсический зоб Формирование ценностного отношения к здоровью ребенка

Формирование ценностного отношения к здоровью ребенка Миома матки

Миома матки Гемопоэз и группы крови

Гемопоэз и группы крови Физиотерапия и лечебная физкультура в акушерской практике. Дородовая подготовка. Применение в послеродовый период

Физиотерапия и лечебная физкультура в акушерской практике. Дородовая подготовка. Применение в послеродовый период Флавоноиды-2. Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды и кумарины

Флавоноиды-2. Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды и кумарины bronkhialnaya_astma

bronkhialnaya_astma Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо

Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо Сестринская помощь при пиелонефрите

Сестринская помощь при пиелонефрите Группы здоровья

Группы здоровья Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы. Почки: строение и функции

Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы. Почки: строение и функции История нейрохирургии. Черепно-мозговая травма: классификация, клиника. Лекция №1

История нейрохирургии. Черепно-мозговая травма: классификация, клиника. Лекция №1 Омыртқа ауруларының сәулелі диагностикасы

Омыртқа ауруларының сәулелі диагностикасы Введение в курс фармакологии

Введение в курс фармакологии HIFU-терапия. Что такое HIFU?

HIFU-терапия. Что такое HIFU? Топография поясничной области и забрюшинного пространства. Операции на почках и мочеточниках

Топография поясничной области и забрюшинного пространства. Операции на почках и мочеточниках