Содержание

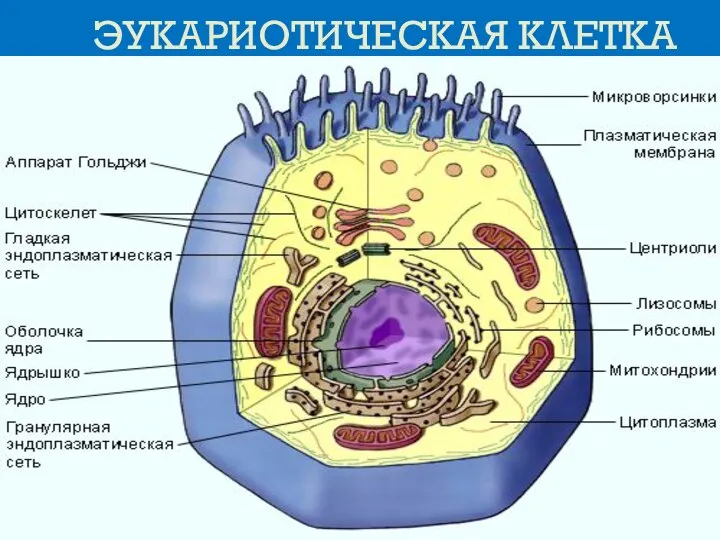

- 3. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

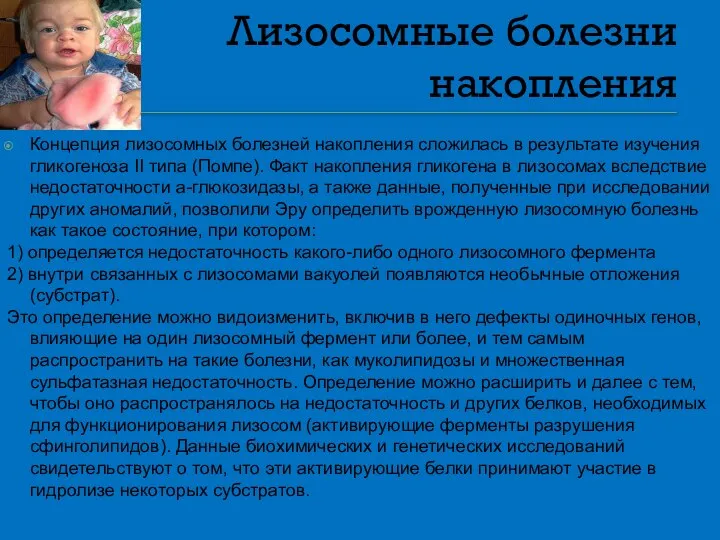

- 5. Лизосомные болезни накопления Концепция лизосомных болезней накопления сложилась в результате изучения гликогеноза II типа (Помпе). Факт

- 6. Мукополисахаридозы (МПС) Недостаточность лизосомальных ферментов изменяет катаболизм гликозаминогликанов (ГАГ) с накоплением их в лизосомах и приводит

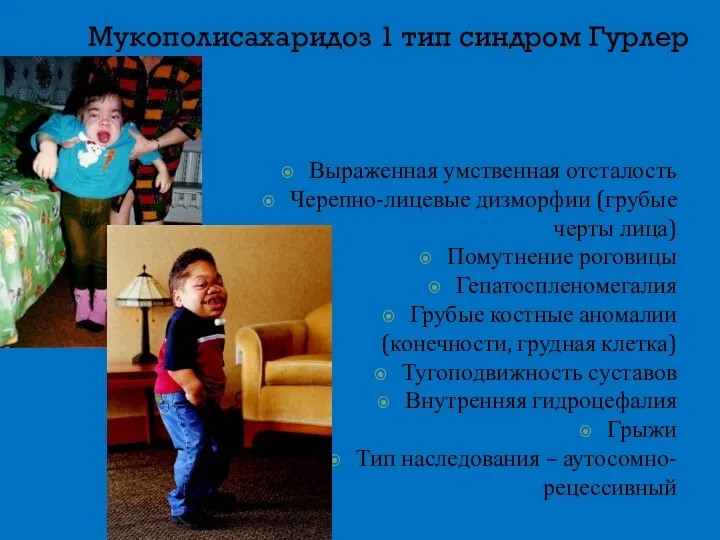

- 7. Мукополисахаридоз 1 тип синдром Гурлер Выраженная умственная отсталость Черепно-лицевые дизморфии (грубые черты лица) Помутнение роговицы Гепатоспленомегалия

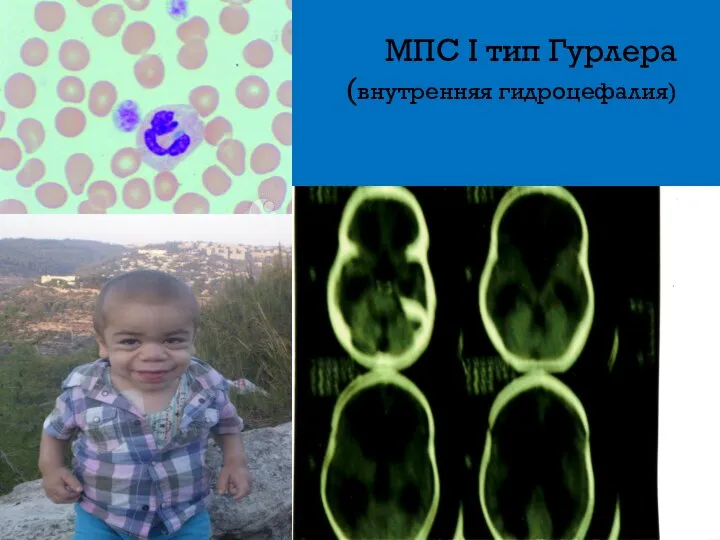

- 8. МПС I тип Гурлер

- 9. МПС I тип Гурлера (внутренняя гидроцефалия)

- 10. МПС IS тип синдром Гурлер-Шейе доброкачественное течение сохранный интеллект тугоподвижность суставов

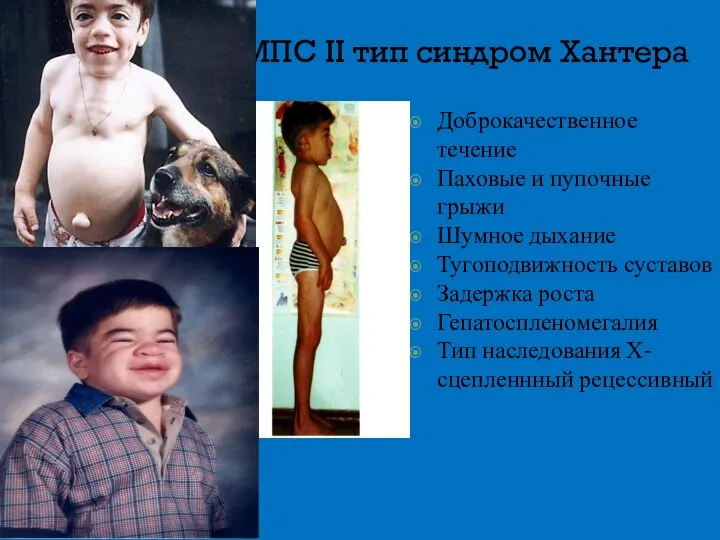

- 11. МПС II тип синдром Хантера Доброкачественное течение Паховые и пупочные грыжи Шумное дыхание Тугоподвижность суставов Задержка

- 12. МПС II тип синдром Хантера

- 13. МПС II тип синдром Хантера

- 14. МПС III тип синдром Санфилиппо Умственная отсталость Относительно легкие соматические проявления Спастическая диплегия Черепно-лицевые аномалии незначительны

- 15. МПС IV тип синдром Моркио Выраженное отставание в росте Прогрессирующие деформации позвоночника и грудины Короткая шея

- 16. МПС VI тип синдром Марото-Лами Сохранный интеллект Помутнение роговицы Снижение слуха Тугоподвижность суставов Низкий рост Гепатоспленомегалия

- 17. муколипидоз Грубые черты лица Скелетные деформации Симптом «вишневой косточки» на глазном дне Поражение ЦНС (судороги, умственная

- 18. маннозидоз Грубые черты лица Макроглоссия Скелетные аномалии Большой живот Пупочная грыжа Нейросенсорная глухота

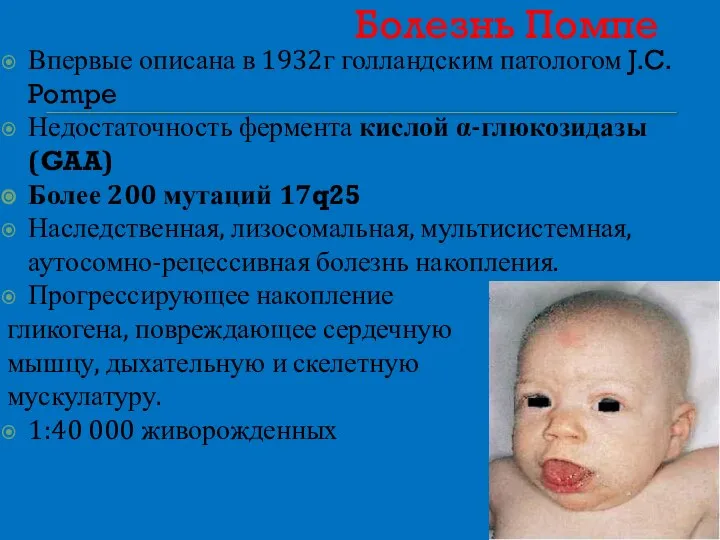

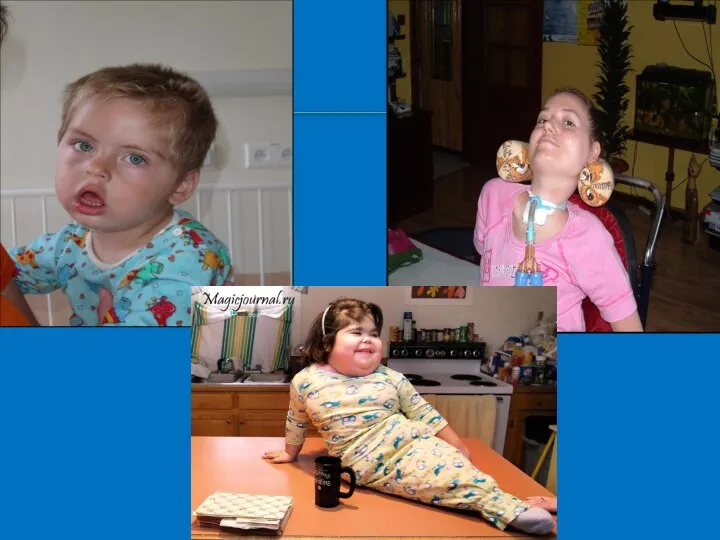

- 19. Болезнь Помпе Впервые описана в 1932г голландским патологом J.C. Pompe Недостаточность фермента кислой α-глюкозидазы (GAA) Более

- 20. Орган - мишень Поражение мышечной ткани – накопление гликогена в лизосомах миоцитов ↓ Прогрессивное нарушение функции

- 21. Клиническая картина Форма с ранним началом (младенческая) 1:138 000 начало до 12мес Быстрое прогрессирование 2 подтипа:

- 22. Клиническая картина Форма с поздним началом 1:57 000 Манифестация после 12мес Медленное прогрессирование Миопатия Вариабельность симптомов

- 23. Мышечная система Инфантильная форма Прогрессирующая мышечная слабость, тяжелая гипотония, нарушение двигательной активности, задержка моторного развития, миопатическое

- 24. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы Прогрессирующая дыхательная недостаточность Частые ОРВИ / аспирационные пневмонии Прогрессирующая кардиомиопатия Кардиомегалия Сердечная

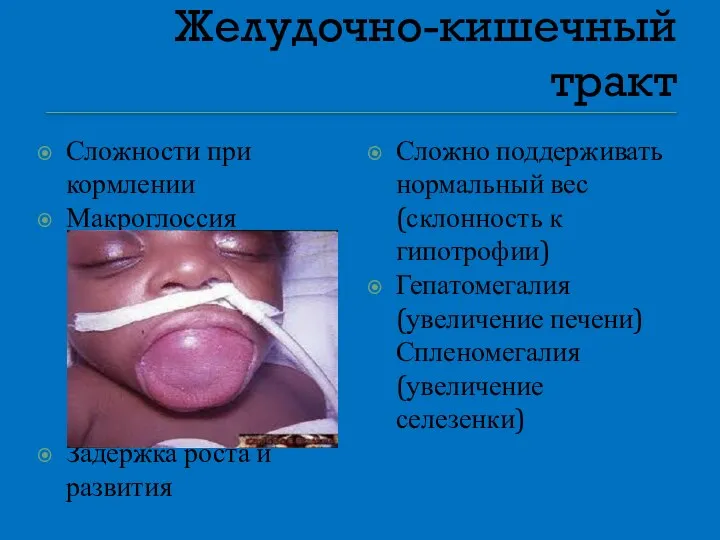

- 25. Желудочно-кишечный тракт Сложности при кормлении Макроглоссия Задержка роста и развития Сложно поддерживать нормальный вес (склонность к

- 26. Диагностика Осмотр Пальпация мышц Упражнения на движения ЭМГ Биопсия мышц Определение активности фермента в фибробластах кожи,

- 28. Лечение С начала 2006г появился препарат для фермент заместительной терапии – Миозим (Альглюкозидаза альфа) Производитель:Genzyme Europe

- 29. Результаты лечения После 3-х инфузий возможность самостоятельного дыхания (перевод с ИВЛ) Аппарат ИВЛ может использоваться как

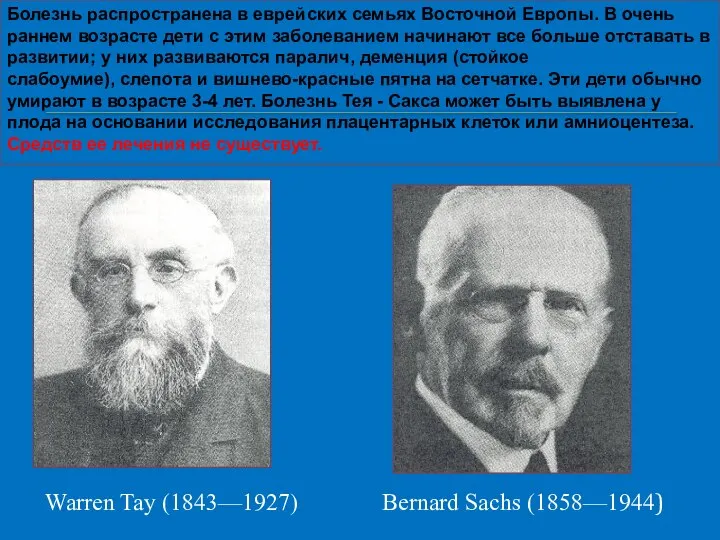

- 30. Ранняя детская амавротическая идиотия Болезнь Тея-Сакса GM2-ганглиозидоз Названа в честь британского офтальмолога Уоррена Тея обнаружившего красное

- 31. Warren Tay (1843—1927) Bernard Sachs (1858—1944) Болезнь распространена в еврейских семьях Восточной Европы. В очень раннем

- 32. «Синдром вишневой косточки» - характерный диагностический признак заболевания при офтальмоскопическом исследовании

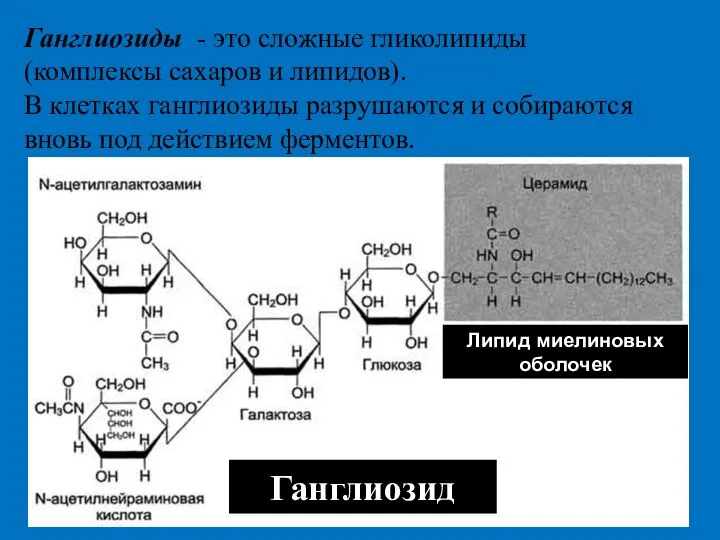

- 33. Ганглиозиды - это сложные гликолипиды (комплексы сахаров и липидов). В клетках ганглиозиды разрушаются и собираются вновь

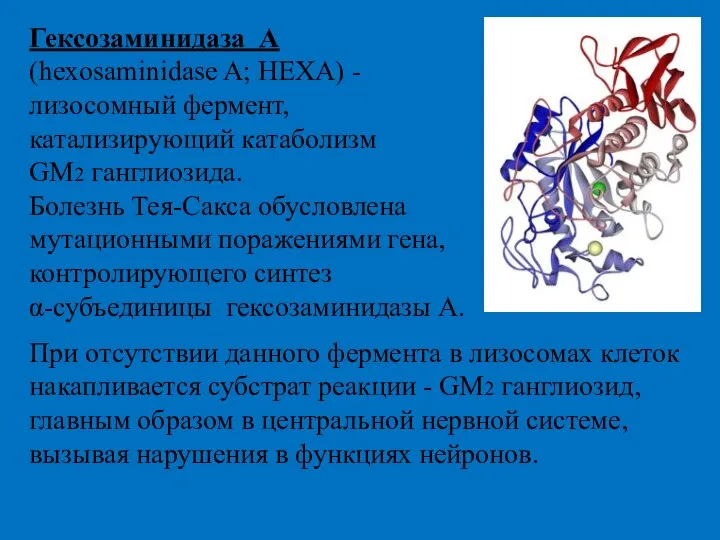

- 34. Гексозаминидаза А (hexosaminidase A; HEXA) - лизосомный фермент, катализирующий катаболизм GM2 ганглиозида. Болезнь Тея-Сакса обусловлена мутационными

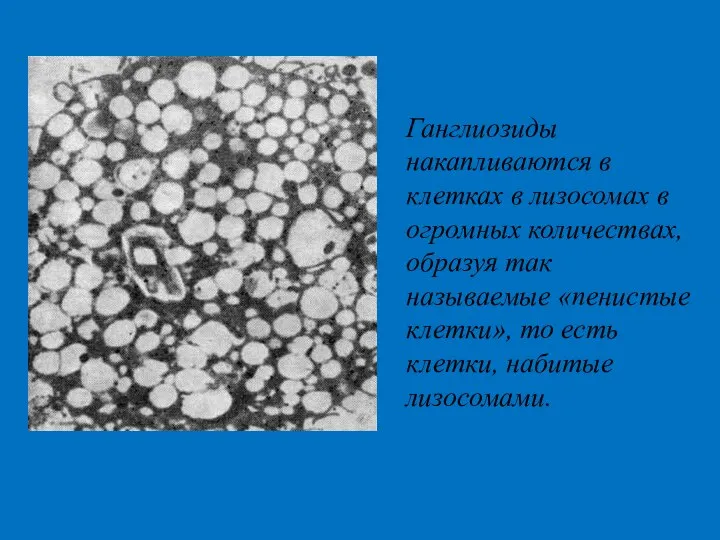

- 35. Ганглиозиды накапливаются в клетках в лизосомах в огромных количествах, образуя так называемые «пенистые клетки», то есть

- 36. В противоположность накоплению ганглиозидов, в белом веществе головного мозга резко уменьшается содержание липидов, происходит демиелинизация и

- 37. Дети с болезнью Тея-Сакса

- 38. Частота встречаемости заболевания в среднем 1 случай на 250 000 – 500 000 человек, Среди некоторых

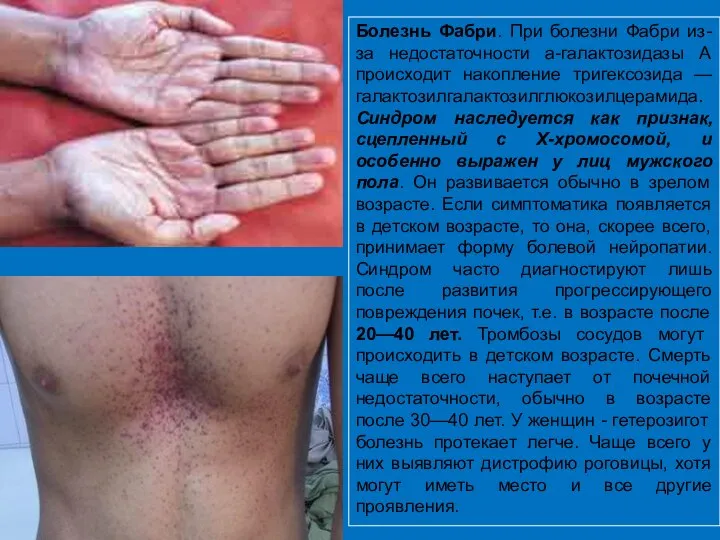

- 39. Болезнь Фабри. При болезни Фабри из-за недостаточности а-галактозидазы А происходит накопление тригексозида — галактозилгалактозилглюкозилцерамида. Синдром наследуется

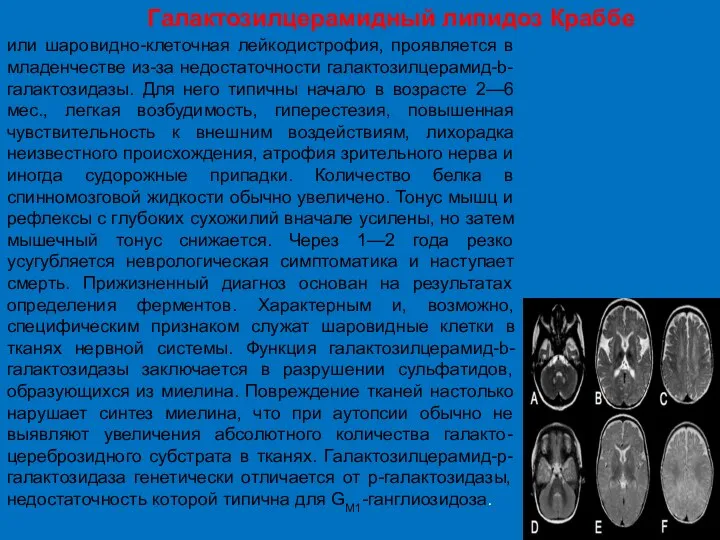

- 41. Галактозилцерамидный липидоз Краббе или шаровидно-клеточная лейкодистрофия, проявляется в младенчестве из-за недостаточности галактозилцерамид-b-галактозидазы. Для него типичны начало

- 42. Митохондриальные заболевания

- 43. Митохондриальные заболевания — группа наследственных заболеваний, связанных с дефектами в функционировании митохондрий, приводящими к нарушениям энергетических

- 44. Можно выделить две группы митохондриальных заболеваний: • Ярко выраженные наследственные синдромы, обусловленные мутациями генов, ответственных за

- 45. Наследование митохондриальных болезней Митохондрии наследуются иначе, чем ядерные гены. Ядерные гены в каждой соматической клетке обычно

- 46. Типы заболеваний Помимо относительно распространённой митохондриальной миопатии, встречаются: митохондриальный сахарный диабет, сопровождающийся глухотой (DAD, MIDD, синдром

- 47. синдром Лея или подострая некротизирующая энцефаломиопатия : после начального нормального постнатального развития болезнь проявляется обычно в

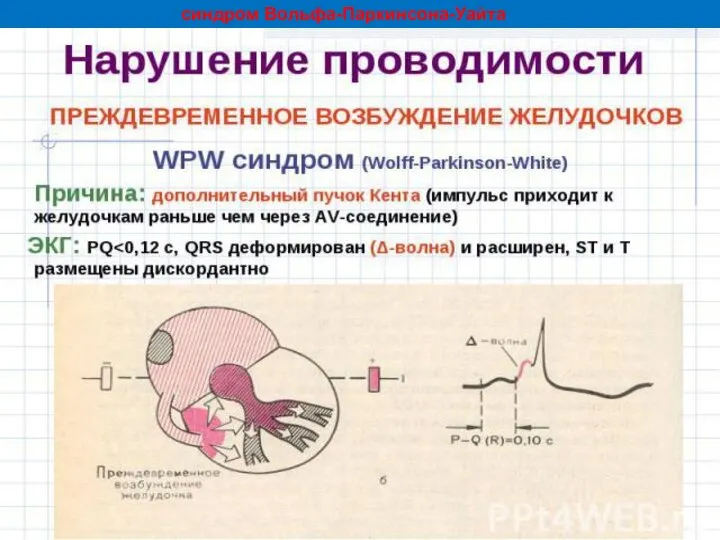

- 48. синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

- 49. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта — наиболее частый синдром преждевременного возбуждения желудочков (его наблюдают у 0,1 — 0,3 %

- 50. Лечение Существует несколько способов лечения синдрома WPW: Антиаритмическая терапия — при постоянном приеме медикаментозных препаратов. Важно:

- 52. Скачать презентацию

Денсаулықты нығайту және алдын алу

Денсаулықты нығайту және алдын алу Густые и здоровые волосы. Центр Фунготерапии

Густые и здоровые волосы. Центр Фунготерапии Альдостерон-рениновое соотношение (АРС)

Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) Химическая обработка рентгенографических материалов. Этапы обработки

Химическая обработка рентгенографических материалов. Этапы обработки Кардиоинтервалография

Кардиоинтервалография Нервно-психическое развитие детей

Нервно-психическое развитие детей Перитонит. Анатомия брюшины

Перитонит. Анатомия брюшины Гипертрофическая кардиомиопатия

Гипертрофическая кардиомиопатия Коронавирус. Как распространяется вирус?

Коронавирус. Как распространяется вирус? Il sondino nasogastrico

Il sondino nasogastrico Острая травма мягких тканей лица, зубов и костей

Острая травма мягких тканей лица, зубов и костей  Влияние электрических и магнитных полей на живой организм. Использование ЯМР и ЭПР в медицинских исследованиях

Влияние электрических и магнитных полей на живой организм. Использование ЯМР и ЭПР в медицинских исследованиях Патофизиология инфекционного процесса. Сепсис

Патофизиология инфекционного процесса. Сепсис Расстройства пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения Интеллект и интеллектуальная недостаточность

Интеллект и интеллектуальная недостаточность Исследование гормонального профиля при беременности

Исследование гормонального профиля при беременности Области применения кросслинкинга роговичного коллагена в офтальмологии

Области применения кросслинкинга роговичного коллагена в офтальмологии Колоректальный рак

Колоректальный рак Лекарственные растения. Викторина

Лекарственные растения. Викторина Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК)

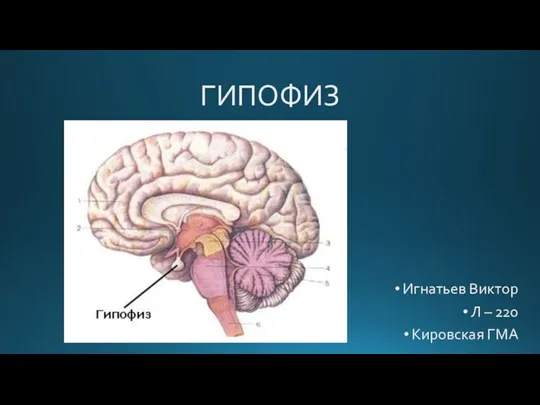

Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК) Гипофиз

Гипофиз Мое призвание –медицина

Мое призвание –медицина Эктодермальные дисплазии. Определение. Классификация. Энтеропатический акродерматит. Определение

Эктодермальные дисплазии. Определение. Классификация. Энтеропатический акродерматит. Определение Медицинские мониторные системы

Медицинские мониторные системы Психокоррекция мотивационно-личностной сферы в юношеском возрасте у людей, увлеченных компьютерными играми

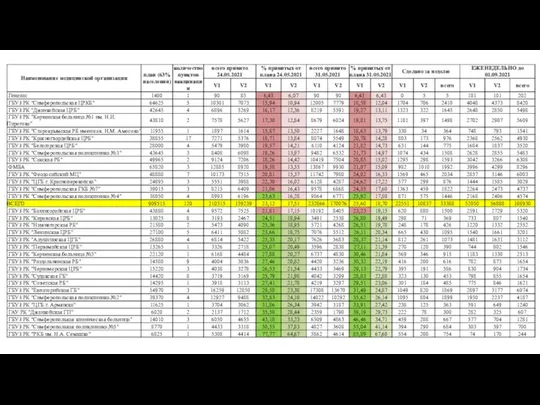

Психокоррекция мотивационно-личностной сферы в юношеском возрасте у людей, увлеченных компьютерными играми ГБУЗ РК Симферопольская ЦРКБ

ГБУЗ РК Симферопольская ЦРКБ Учение об инфекции. Биологический метод исследования

Учение об инфекции. Биологический метод исследования Пероксисомные болезни

Пероксисомные болезни