Содержание

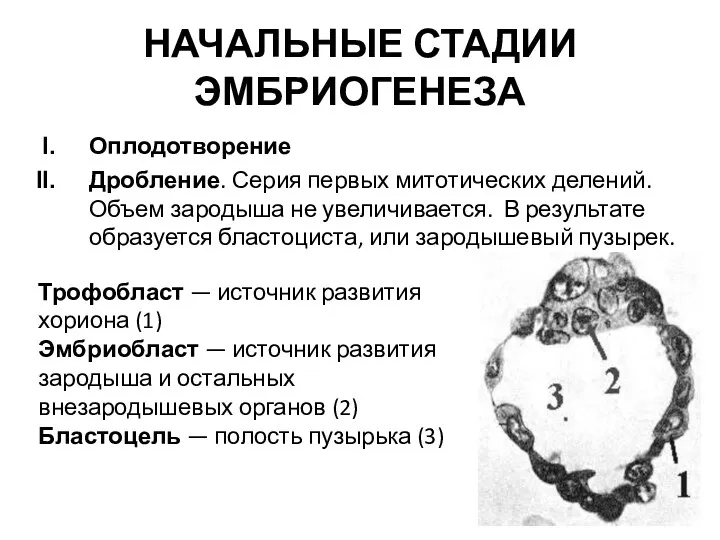

- 2. НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ЭМБРИОГЕНЕЗА Оплодотворение Дробление. Серия первых митотических делений. Объем зародыша не увеличивается. В результате образуется

- 3. Гаструляция Гаструляция приводит к появлению в зародыше трех листков: эктодермы, мезодермы и энтодермы. Далее из этих

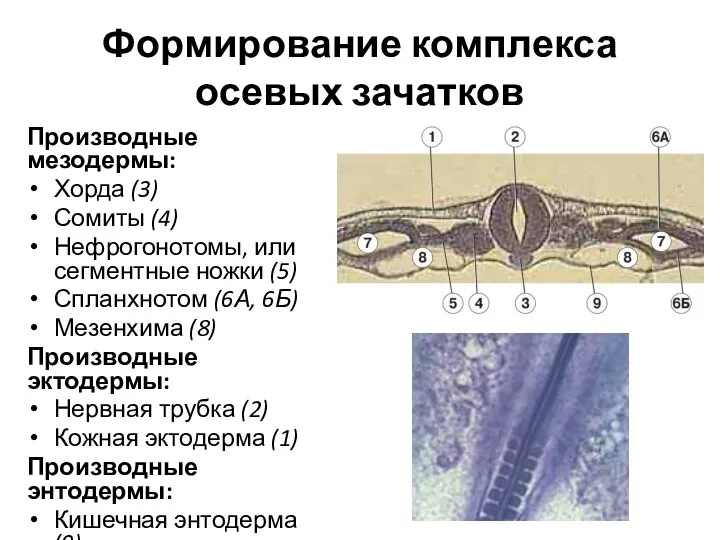

- 4. Формирование комплекса осевых зачатков Производные мезодермы: Хорда (3) Сомиты (4) Нефрогонотомы, или сегментные ножки (5) Спланхнотом

- 5. ЭМБРИОГЕНЕЗ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ I. К 4-й нед. развития образуются предпочки (пронефрос). Одновременно с предпочками и латеральней

- 6. ЭМБРИОГЕНЕЗ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ Развитие половой системы включает две стадии: индифферентную стадию и стадию половой дифференцировки. Индифферентной

- 7. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОЛА Ген SRY локализован в коротком плече Y-хромосомы, ключевой ген, определяющий дифференцировку индифферентных гонад

- 8. ЭМБРИОГЕНЕЗ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ Развитие половой системы начинается на 4 неделе эмбриогенеза. На вентро-медиальной стенке первичных почек

- 9. ПОЯВЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ ГОНОЦИТОВ Клетка-предшественница первичных половых клеток (ППК), или гоноцитов, образуется на одной из ранних

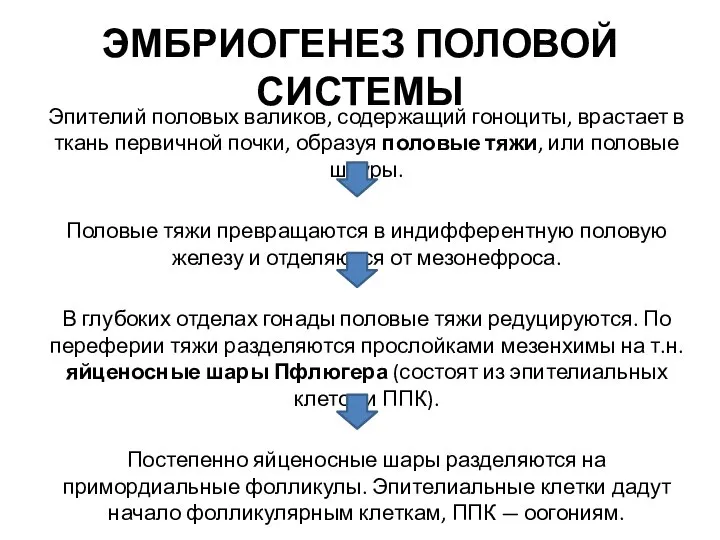

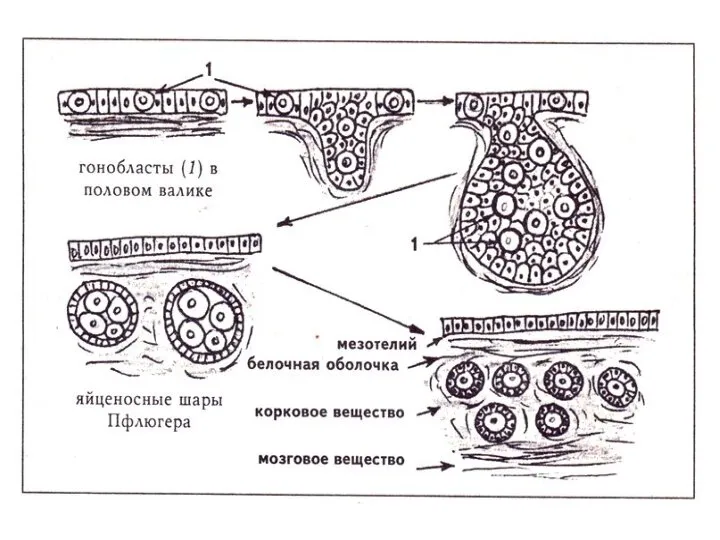

- 10. ЭМБРИОГЕНЕЗ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ Эпителий половых валиков, содержащий гоноциты, врастает в ткань первичной почки, образуя половые тяжи,

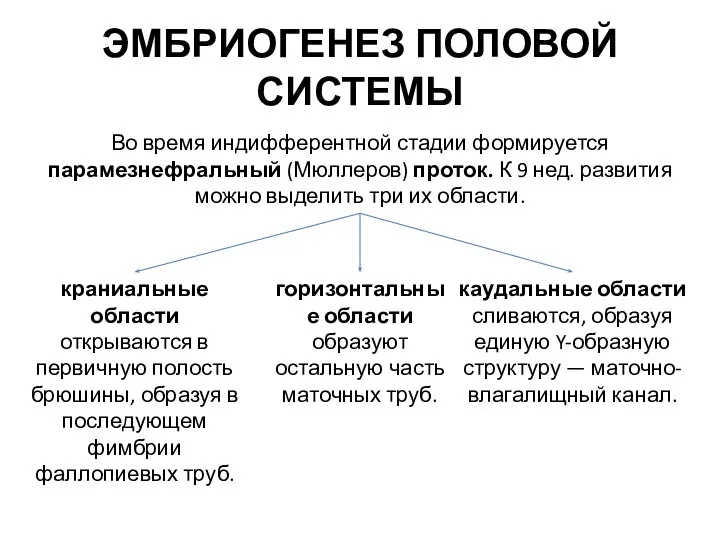

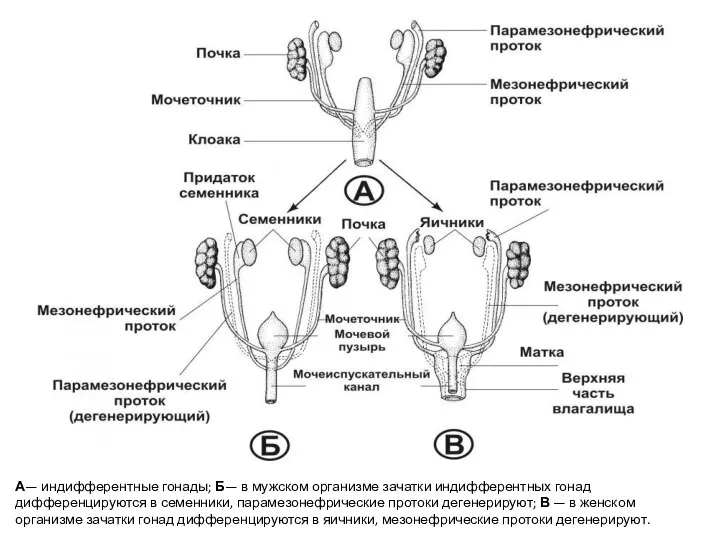

- 12. ЭМБРИОГЕНЕЗ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ Во время индифферентной стадии формируется парамезнефральный (Мюллеров) проток. К 9 нед. развития можно

- 13. А— индифферентные гонады; Б— в мужском организме зачатки индифферентных гонад дифференцируются в семенники, парамезонефрические протоки дегенерируют;

- 14. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ Аномалии развития женских половых органов составляют приблизительно 4 % от всех пороков

- 15. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ Пороки развития возникают вследствие длительной активной пролиферации и дифференцировки клеток, сопровождающейся высокой

- 16. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ Удвоение матки и влагалища характеризуется изолированным развитием мюллеровых протоков, из которых формируются

- 17. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ Однорогая матка формируется, когда хорошо развит один мюллеров проток, а второй находится

- 18. ДВУРОГАЯ МАТКА Матка формируется при слиянии нижней части мюллеровых протоков. Первоначально матка двурогая, затем начинается процесс

- 19. ДВУРОГАЯ МАТКА Существует теория о роли ранней перфорации стенки мочеполового синуса. Давление в просвете влагалища и

- 20. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) СРКМХ характеризуется: нормальным женским кариотипом (46, ХХ); нормально функционирующими яичниками; врожденным отсутствием

- 21. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) Большинство случаев СРКМХ являются спорадическими, однако данные о семейных случаях. Целенаправленное генеалогическое

- 22. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) Данная патология возникает в результате нарушения пролиферации клеток мюллеровых тяжей. Предполагают, что

- 23. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) При исследовании семейных случаев выявлены делеции в регионах 16р11.2 (СРКМХсочетается с аномалиями

- 24. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) До настоящего времени непонятно, благодаря какому механизму (потери смежных генов или наличию

- 25. СИНДРОМ Рокитанского-Кюстера- Майера-Хаузера (СРКМХ) Анализ экспрессии и метилирования генов семейста HOX, проведенный в ткани маточных рудиментов

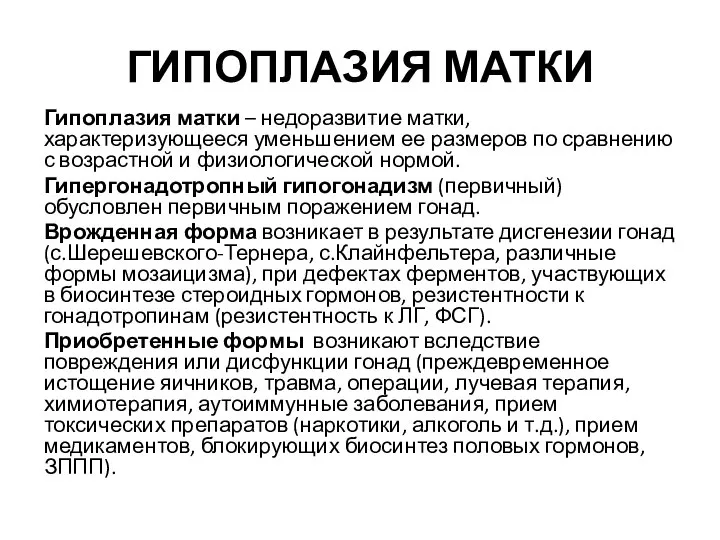

- 26. ГИПОПЛАЗИЯ МАТКИ Гипоплазия матки – недоразвитие матки, характеризующееся уменьшением ее размеров по сравнению с возрастной и

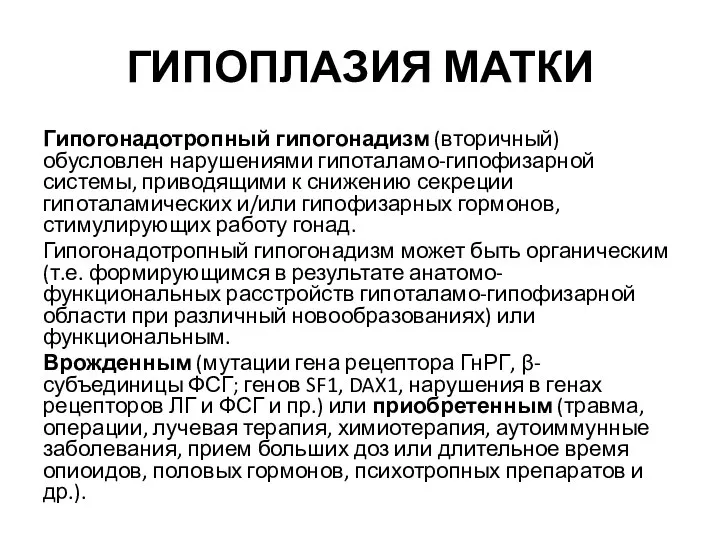

- 27. ГИПОПЛАЗИЯ МАТКИ Гипогонадотропный гипогонадизм (вторичный) обусловлен нарушениями гипоталамо-гипофизарной системы, приводящими к снижению секреции гипоталамических и/или гипофизарных

- 30. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Онтогенез и врожденные аномалии женских половых органов : учеб.-метод. пособие / Г. И. Герасимович.

- 32. Скачать презентацию

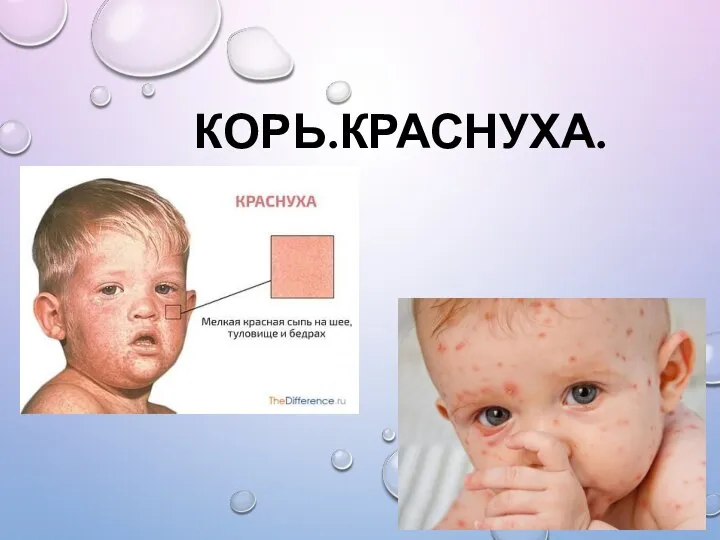

Корь. Краснуха

Корь. Краснуха Врожденная патология лица. Клаcсификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика. Сроки и принципы комплексного лечения

Врожденная патология лица. Клаcсификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика. Сроки и принципы комплексного лечения Хроническое венозное полнокровие печени (мускатная печень)

Хроническое венозное полнокровие печени (мускатная печень) Здоровье населения

Здоровье населения Акушерлік қан кетудің қауіп – қатер факторы. Акушерлік қан кетудің алдын алу

Акушерлік қан кетудің қауіп – қатер факторы. Акушерлік қан кетудің алдын алу Резистентность ВИЧ

Резистентность ВИЧ Фармакологический кружок. Вводная лекция

Фармакологический кружок. Вводная лекция Кожные заболевания животных

Кожные заболевания животных Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо

Портал о здоровом образе жизни HnB.com.ua (health and beauty) Наша миссия: Всестороннее продвижение и популяризация здорового образа жизни Инфо Бронхиальная астма

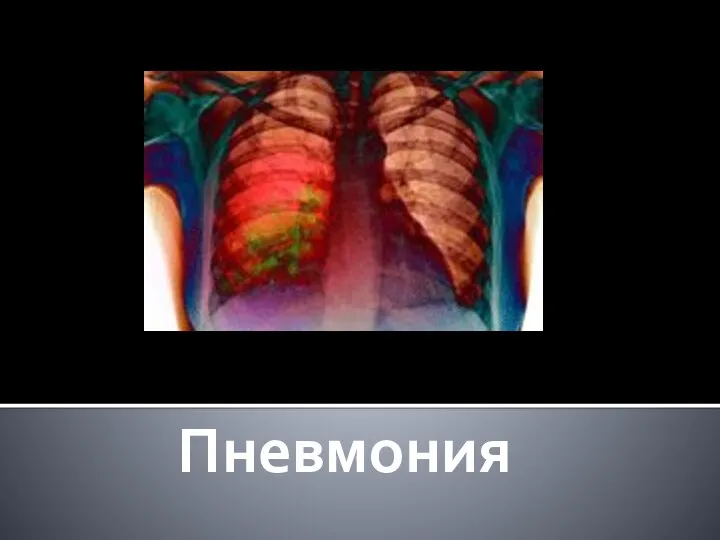

Бронхиальная астма Пневмония. Классификация

Пневмония. Классификация Донорство. Информирование

Донорство. Информирование Психотропные средства

Психотропные средства Мимические мышцы. Классификация, локализация и функции

Мимические мышцы. Классификация, локализация и функции Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность Минералокортикоиды (ДОКСА): влияние на минеральный обмен, показания к применению

Минералокортикоиды (ДОКСА): влияние на минеральный обмен, показания к применению Диагностика рака молочной железы: магнитно-резонансная перфузия

Диагностика рака молочной железы: магнитно-резонансная перфузия Соединения костей плечевого пояса. Локтевой и лучезапястные суставы. Соединения кисти

Соединения костей плечевого пояса. Локтевой и лучезапястные суставы. Соединения кисти Обработка пупочной ранки. Этапы процедуры

Обработка пупочной ранки. Этапы процедуры Регистратура Калининградской области

Регистратура Калининградской области Vivasan у неврології

Vivasan у неврології ОНМК по геморрагическому типу

ОНМК по геморрагическому типу Правила наложения повязок

Правила наложения повязок Упражнения для профилактики плоскостопия

Упражнения для профилактики плоскостопия IMBRUVICA (Ibrutinib)

IMBRUVICA (Ibrutinib) Нарушения менструального цикла

Нарушения менструального цикла Практические занятия по оказанию первой помощи

Практические занятия по оказанию первой помощи Психическое расстройство - делирий

Психическое расстройство - делирий