Содержание

- 2. Понятие о внутрибольничной хирургической инфекции, путях ее распространения и профилактике Внутрибольничная инфекция (больничная, госпитальная, внутригоспитальная) -

- 3. Ущерб, связанный с ВБИ: Удлинение времени пребывания больных в стационаре. Рост летальности. Материальные потери. Социальный и

- 4. Этиологическая природа ВБИ: Определяется широким кругом м/организмов (по современным данным более 300), включающим в себя как

- 5. Этиологическая природа ВБИ: Основные возбудители ВБИ: Бактерии(грамположительная кокковая флора, грамотрицательная палочковая флора) Вирусы Грибы (условно -

- 6. Механизмы и пути передачи: Фекально-оральный; Воздушно-капельный; Трансмиссивный; Контактный.

- 7. Факторы передачи: Контаминированный инструментарий, дыхательная и другая медаппаратура, белье, постельные принадлежности, кровати, предметы ухода за больными,

- 8. Стерилизация. Стерилизация - это процесс уничтожения всех видов микробной флоры, в том числе их споровых форм,

- 9. Требования, предъявляемые к стерилизации: эффективная очистка; соответствующие упаковочные материалы; соблюдение правил упаковки медицинских изделий; соблюдение правил

- 10. Схема стерилизации:

- 11. Формы организации стерилизации: Децентрализованная; Централизованная (осуществляемая в ЦСО); Смешанная.

- 12. Схема организации ЦСО: Моечная; Дезинфекционная; Упаковочная; Подразделение для стерилизации и раздельного хранения стерильных предметов.

- 13. Методы стерилизации: Физические методы: паровая, воздушная, гласперленовая (в среде нагретых стеклянных шариков) и радиационная, с применением

- 14. Виды асептики: Механическая; Физическая; Химическая; Биологическая; Смешанная.

- 15. Виды дренирования: Пассивное; Активное; Проточно-промывное.

- 16. Классификация дренажей: Марлевые (тампоны и турунды); Плоские резиновые (из перчаточной резины); Трубчатые (трубки диаметром от 0,5

- 17. Понятие операционного блока: Операционный блок — это структурное подразделение больницы, состоящее из операционных и комплекса вспомогательных

- 18. Основные гигиенические принципы размещения операционного блока: в отдельно стоящем здании при соединении утепленным переходом с палатными

- 19. Виды операционных блоков: Общепрофильные; Специализированные — травматологические, кардиохирургические, ожоговые и т.п.

- 20. Зонирование операционных блоков: стерильная зона ( собственно операционная); зона строгого режима ( предоперационная, послеоперационные палаты); зона

- 21. Уборка операционных производится влажным способом: Предварительная уборка- перед операцией; Текущая уборка- в ходе операции; Ежедневная уборка-

- 22. Транспортировка больных в операционную: В операционную больной доставляется на каталке из хирургического отделения. В операционной его

- 23. Во время транспортировки может наступить ухудшение состояния больного, поэтому транспортируемого пациента обязательно должна сопровождать медсестра, а

- 24. Транспортировка больного из операционной осуществляется на каталке максимально быстро с участием анестезиолога, если операция была под

- 25. Инфекционная безопасность медицинских работников: Инфекционная безопасность – это система мероприятий, обеспечивающая защиту медработников от инфекционных заболеваний,

- 26. Правила безопасности при работе с биологическими жидкостями: Мыть руки до и после контакта с пациентом. Рассматривать

- 27. Рассматривать все белье, загрязненное кровью, как потенциально инфицированное. Использовать специальную влагонепроницаемую одежду для защиты тела от

- 28. Приказы, регламентирующие инфекционную безопасность: Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.1994г. «О мерах по совершенствованию профилактики

- 29. Инструктивно-методическое указание МЗ РФ «Организация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом РСФСР» от 22.08.1990г. СаН

- 30. При попадании биологической жидкости на открытые участки кожи необходимо: обработать 70% спиртом; вымыть руки водой с

- 31. При попадании на слизистую оболочку глаз ее следует: обработать (обильно промыть) 0,01% раствором марганцево-кислого калия.

- 32. При попадании на слизистую оболочку носа: промыть 0,05% раствором марганцево-кислого калия или 70% спиртом

- 33. При порезах и уколах необходимо: вымыть руки в перчатках проточной водой с мылом; снять перчатки; на

- 34. Гемотрансфузия и трансфузиология. Гемотрансфузия — переливание крови, частный случай трансфузии, при которой переливаемой от донора к

- 35. Понятие о группах крови и резус – факторе: Группа крови — это признак, который передается по

- 36. Абсолютные показания к переливанию крови острая кровопотеря; шок; кровотечение; тяжелая анемия; тяжелые травматические операции. Острую кровопотерю

- 37. Показаниями к переливанию крови и ее компонентов являются: анемии различного происхождения; болезни крови; гнойно-воспалительные заболевания; тяжелые

- 38. Противопоказания к переливанию крови: декомпенсация сердечной деятельности при пороках сердца, миокардите, миокардиосклерозе; септический эндокардит; гипертония 3

- 39. Основные гемотрансфузионные среды: Кровезаменители для гемотрансфузий Препараты крови для гемотрансфузий (плазма, плазма нативная, концентрат нативной плазмы,

- 40. Механизм действия перелитой крови: В первой фазе (угнетения) возникает кратковременный конфликт в результате неизбежного нарушения гомеостаза.

- 41. Эффекты после переливания крови: Заместительный эффект (заместительное действие заключается в возмещении утраченной организмом части крови. Введенные

- 42. Эффекты после переливания крови: Иммунологический эффект (гемотрансфузия усиливает иммунологические свойства организма реципиента. Вводятся гранулоциты, макрофагальные клетки,

- 43. Эффекты после переливания крови: Стимулирующий эффект (После переливания крови в организме развиваются изменения, аналогичные стрессу. Происходит

- 44. Пути введения гемотрансфузионных средств в организм: Внутривенное переливание крови – основной путь вливания крови (через локтевую

- 45. Методы геотрансфузии: прямое переливание - заключается внепосредственном переливании крови от донора реципиенту (в настоящее время этот

- 46. Критерии годности крови к переливанию: правильность паспортизации (наличие этикетки с номером, даты заготовки, обозначения группы крови

- 47. Особенности хранения и транспортировки: Эритроцитсодержащие компоненты крови (эритроцитная масса, взвесь, отмытые и размороженные эритроциты), стандартные сыворотки

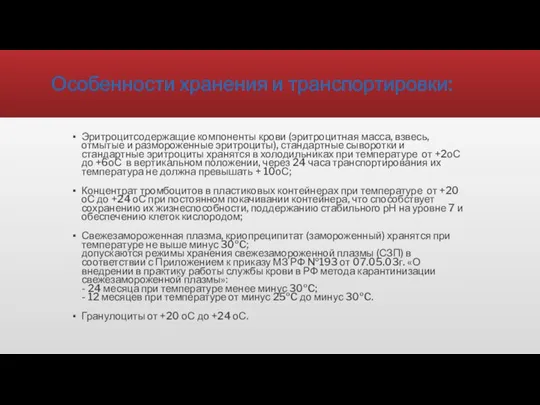

- 48. Классификация посттрансфузионных осложнений по А.Н.Филатову: I. Посттрансфузионные осложнения, обусловленные погрешностями переливания крови: циркуляторная перегрузка (острое расширение

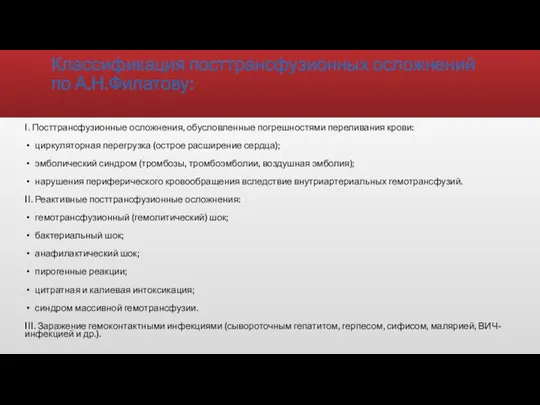

- 49. Первая помощь при посттрансфузионных осложнениях: При аллергических и пирогенных осложнениях: немедленно прекращают переливание несовместимой крови или

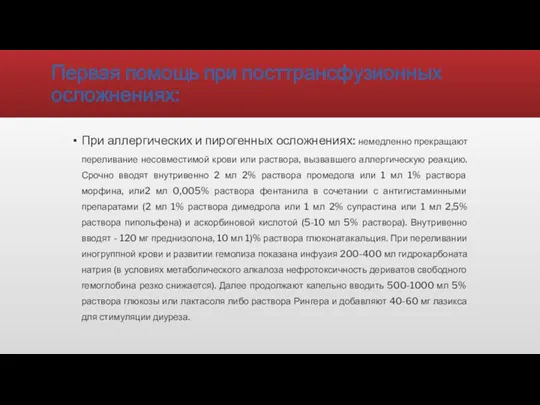

- 50. Первая помощь при посттрансфузионных осложнениях: При воздушной эмболии: показано немедленное введение 1 мл 0,1% раствораатропина, 1

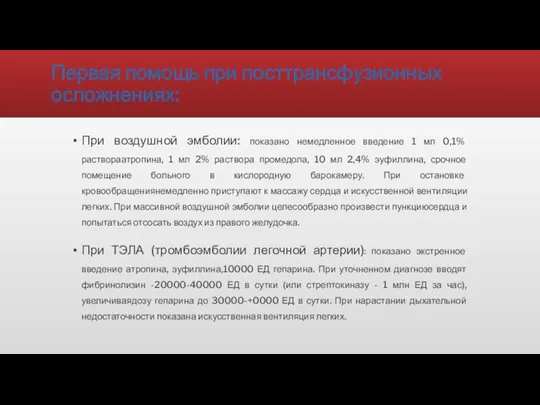

- 51. Критические уровни показателей крови: гемоглобин – 65-70г/л; гематокрит-25-28%; объем кровопотери –30-40% ОЦК; возникновение циркуляторных нарушений (PS

- 52. Критерии эффективности переливания эритроцитов: клинические (уменьшение одышки, урежение числа сердечных сокращений, исчезновение бледности конъюктив, пополнение вен),

- 53. Критерии эффективности переливания плазмы: клинические (прекращение кровотечения), лабораторные (нормализация АЧТВ, рост количества тромбоцитов и уровня фибриногена,

- 55. Скачать презентацию

Интерпретация компьютерной томографии

Интерпретация компьютерной томографии Цирроз печени и гепатиты

Цирроз печени и гепатиты Что я знаю о своей профессии?

Что я знаю о своей профессии? Формирование мотиваций на здоровый образ жизни

Формирование мотиваций на здоровый образ жизни Оценка физического, психо-эмоционального и социально-коммуникативного здоровья учащихся общеобразовательной школы

Оценка физического, психо-эмоционального и социально-коммуникативного здоровья учащихся общеобразовательной школы Экстракардиальные и интракардиальные предшественики для регенерации миокарда

Экстракардиальные и интракардиальные предшественики для регенерации миокарда Патофизиология опухолевого роста

Патофизиология опухолевого роста Болезни шейного отдела позвоночника и их решения в Нуга Бест

Болезни шейного отдела позвоночника и их решения в Нуга Бест Сравнительный фармакоэкономический анализ лекарственной терапии острой декомпенсации сердечной недостаточности в России

Сравнительный фармакоэкономический анализ лекарственной терапии острой декомпенсации сердечной недостаточности в России Профилактика туберкулеза лекция 4

Профилактика туберкулеза лекция 4 Факторы риска неинфекционных заболеваний, увеличивающие вероятность ухудшения здоровья подростков и молодежи

Факторы риска неинфекционных заболеваний, увеличивающие вероятность ухудшения здоровья подростков и молодежи Профессиональная деятельность акушерки при ведении беременности и родов у ВИЧ-инфицированных

Профессиональная деятельность акушерки при ведении беременности и родов у ВИЧ-инфицированных Случаи применения биологического оружия в истории человечества

Случаи применения биологического оружия в истории человечества Бронхиальды астма терапиясының фармакоэкономикасы

Бронхиальды астма терапиясының фармакоэкономикасы Клиника Алмаз

Клиника Алмаз Лечебно-охранительный режим и его компоненты

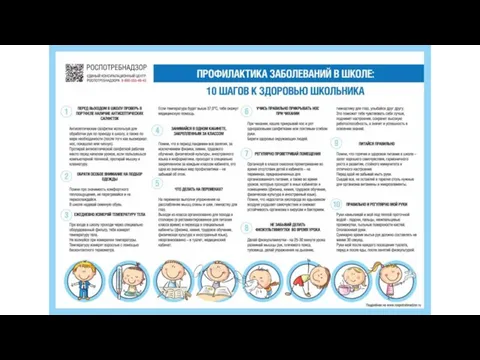

Лечебно-охранительный режим и его компоненты Профилактика заболеваний в школе: 10 шагов к здоровью школьника

Профилактика заболеваний в школе: 10 шагов к здоровью школьника Тіс қандай бөлімдерден тұрады?

Тіс қандай бөлімдерден тұрады? Гипертонические препараты

Гипертонические препараты Teма № 6 Первая помощь

Teма № 6 Первая помощь Местные и общие проявления воспаления

Местные и общие проявления воспаления История развития больничного строительства и современная классификация медицинских организаций

История развития больничного строительства и современная классификация медицинских организаций Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность Индивидуальная гигиена полости рта у пациентов с имплантантами

Индивидуальная гигиена полости рта у пациентов с имплантантами Инструментальные методы диагностики миеломной болезни

Инструментальные методы диагностики миеломной болезни Синдром ранней реполяризации желудочков. Гипертрофия

Синдром ранней реполяризации желудочков. Гипертрофия Аллергические и аутоиммунные заболевания в терапии

Аллергические и аутоиммунные заболевания в терапии Транспортная иммобилизация при травмах

Транспортная иммобилизация при травмах