Содержание

- 2. Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским психиатром L. Kanner в 1943 г. Независимо от

- 3. Этиология и патогенез Причины детского аутизма до конца не известны. Существует ряд клинически и экспериментально подтвержденных

- 4. Наряду с этим существуют психологические и психоаналитические причины расстройства. Существенную роль играют генетические факторы, так как

- 5. Распространенность Распространенность детского аутизма составляет 4—5 случаев на 10000 детей. Преобладают перворожденные мальчики (в 3—5 раз

- 6. Клиника В своем первоначальном описании Kanner выделил основные признаки, которые используются до настоящего времени. — Начало

- 7. — «Навязчивое желание однообразия». Стереотипное и ритуальное поведение, настаивание на сохранении всего в неизмененном виде и

- 8. — Атипичные сенсорные реакции. Аутичные дети отвечают на сенсорные стимулы либо чрезвычайно сильно, либо слишком слабо

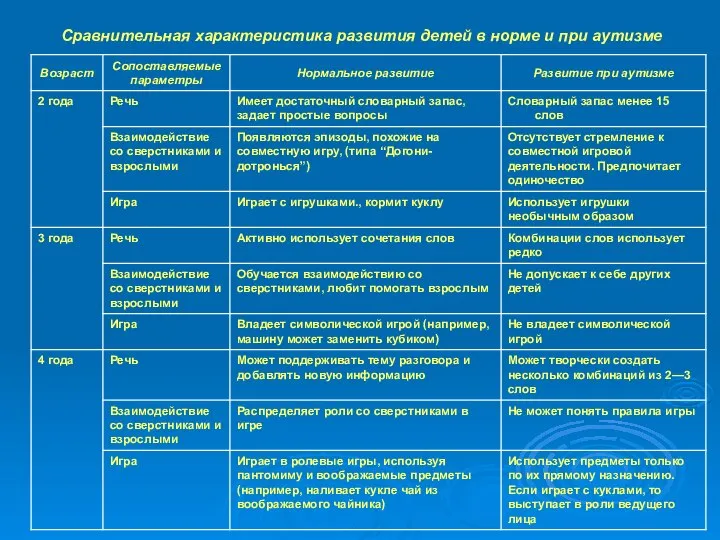

- 9. Сравнительная характеристика развития детей в норме и при аутизме

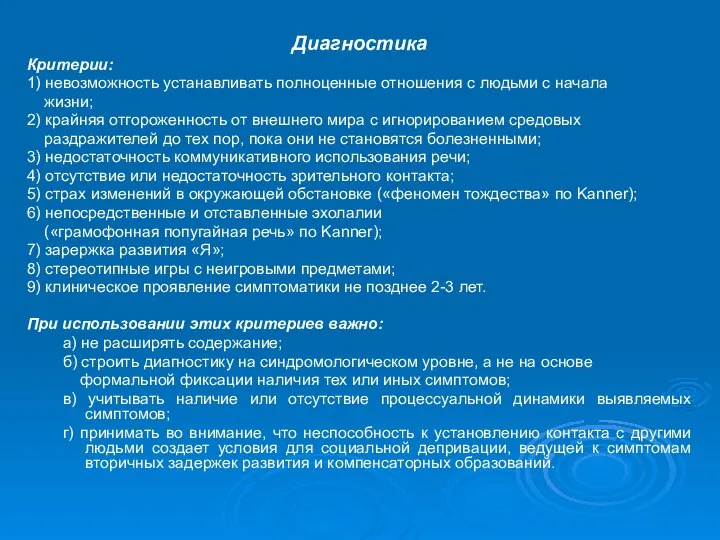

- 10. Диагностика Критерии: 1) невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала жизни; 2) крайняя отгороженность от

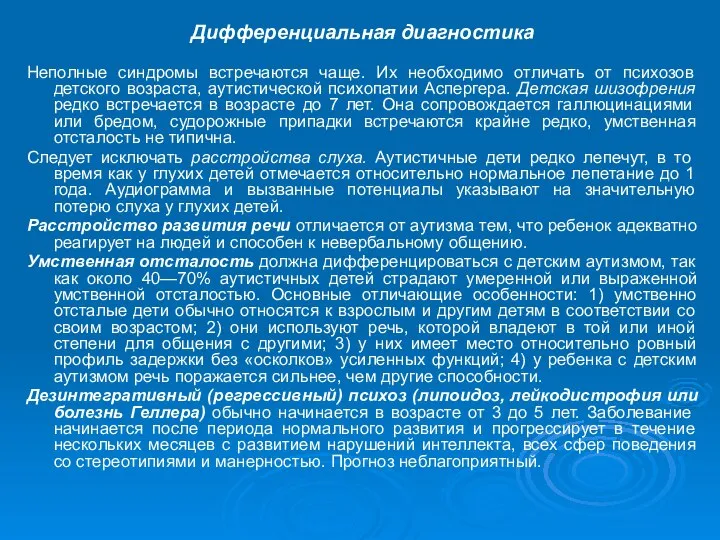

- 11. Дифференциальная диагностика Неполные синдромы встречаются чаще. Их необходимо отличать от психозов детского возраста, аутистической психопатии Аспергера.

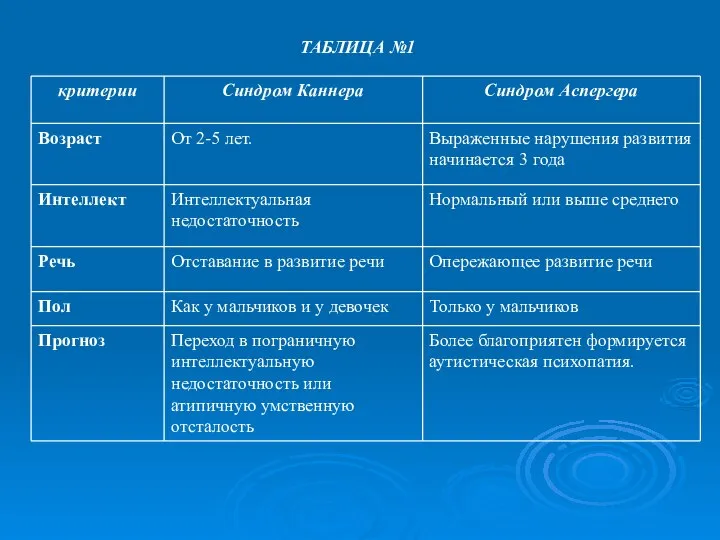

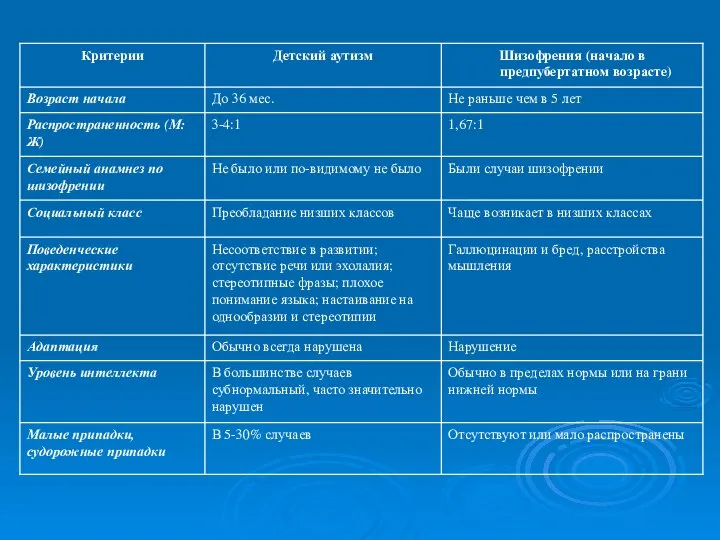

- 12. ТАБЛИЦА №1

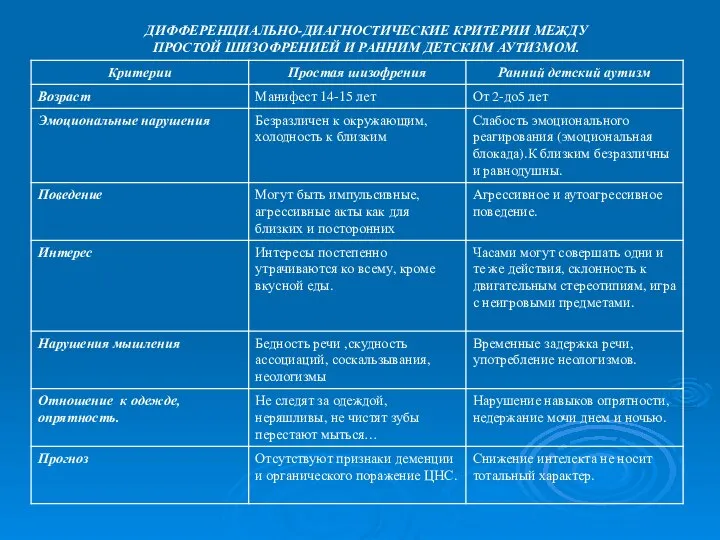

- 13. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ПРОСТОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ.

- 15. Включает в себя три направления: 1. Лечение нарушений поведения. 2. Медико-психолого-педагогическая коррекция. 3. Семейная терапия. Необходима

- 16. Медикаментозное лечение. Патогенетический эффект медикаментозных средств максимален в возрасте до 7-8 лет, после чего медикаменты оказывают

- 17. Транквилизаторы не оказывают влияния на патогенетические звенья. Они воздействуют на невротическую симптоматику. Более уместны бензодиазепины. Традиционные

- 19. Скачать презентацию

Слайд 2Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским психиатром L. Kanner в

Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским психиатром L. Kanner в

Ранний детский аутизм — сравнительно редкая форма патологии. По данным L.Wing (1975), распространенность его составляет 2 на 10 000 детей школьного возраста.

Основными проявлениями синдрома, которые наблюдаются при всех его разновидностях, являются выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте с окружающими, эмоциональная холодность или безразличие к близким («аффективная блокада», по L.Kanner, 1943), страх новизны, любой перемены в окружающей обстановке, болезненная приверженность к рутинному порядку, однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям, а также расстройства речи, характер которых существенно отличается при разных вариантах синдрома.

К собственно детскому аутизму относятся аутистическое расстройство, инфантильный аутизм, инфантильный психоз, синдром Каннера.

Первые описания этого расстройства были сделаны Henry Maudsley (1867). В 1943 г. Leo Kanner в труде «Аутистические расстройства аффективного общения» дал отчетливое описание этого синдрома, назвав его «инфантильным аутизмом».

Слайд 3Этиология и патогенез

Причины детского аутизма до конца не известны.

Существует ряд клинически и

Этиология и патогенез

Причины детского аутизма до конца не известны.

Существует ряд клинически и

1) Слабость инстинктов и аффективной сферы;

2) информационная блокада, связанная с расстройствами

восприятия;

3) нарушение переработки слуховых впечатлений, ведущее

к блокаде контактов;

4) нарушение активирующего влияния ретикулярной формации

ствола мозга;

5) нарушение функционирования лобно-лимбического комплекса,

ведущее к расстройству мотивации и планирования поведения;

6) искажения обмена серотонина и функционирования

серотонинэргических систем мозга;

7) нарушения парного функционирования полушарий

головного мозга.

Слайд 4Наряду с этим существуют психологические и психоаналитические причины расстройства. Существенную роль играют

Наряду с этим существуют психологические и психоаналитические причины расстройства. Существенную роль играют

Аутизм в какой-то мере связан с органическим мозговым расстройством (часто в анамнезе сведения об осложнениях в период внутриутробного развития и при родах), корреляция с эпилепсией в 2% случаев (по некоторым данным, в общей детской популяции эпилепсии в 3,5%). У некоторых больных выявлены диффузные неврологические аномалии — «мягкие признаки». Специфические нарушения ЭЭГ отсутствуют, но обнаружена различная ЭЭГ патология у 10 - 83% аутичных детей.

Слайд 5Распространенность

Распространенность детского аутизма составляет 4—5 случаев на 10000 детей. Преобладают перворожденные мальчики

Распространенность

Распространенность детского аутизма составляет 4—5 случаев на 10000 детей. Преобладают перворожденные мальчики

Слайд 6Клиника

В своем первоначальном описании Kanner выделил основные признаки, которые используются до настоящего

Клиника

В своем первоначальном описании Kanner выделил основные признаки, которые используются до настоящего

— Начало расстройства в возрасте до 2,5—3 лет, иногда после периода нормального развития в раннем детстве. Обычно это красивые дети с как будто прорисованным карандашом задумчивым, сонным, отрешенным лицом — «лицо принца».

— Аутистическое одиночество — неспособность устанавливать теплые эмоциональные взаимоотношения с людьми. Такие дети не отвечают улыбкой на ласки и проявления любви родителей. Им не нравится, когда их берут на руки или обнимают. На родителей они реагируют не больше, чем на других людей. Одинаково ведут себя с людьми и неодушевленными предметами. Практически не выявляют тревоги при разлуке с близкими и в незнакомой обстановке. Типичным является отсутствие глазного контакта.

— Расстройство навыков речи. Речь часто развивается с задержкой или не возникает вообще. Иногда она нормально развивается до 2-летнего возраста, а затем частично исчезает. Аутичные дети мало используют категории «значения» в памяти и мышлении. Некоторые дети производят шум (щелчки, звуки, хрипы, бессмысленные слоги) в стереотипной манере при отсутствии желания в общении. Речь обычно построена по типу немедленных или задержанных эхолалий или в виде стереотипных фраз вне контекста, с неправильным использованием местоимений. Даже к 5—6 годам большинство детей называет себя во втором или третьем лице или по имени, не используя «Я».

Слайд 7— «Навязчивое желание однообразия». Стереотипное и ритуальное поведение, настаивание на сохранении всего

— «Навязчивое желание однообразия». Стереотипное и ритуальное поведение, настаивание на сохранении всего

— Типичны также причудливое поведение и манерность (например, ребенок постоянно кружится или раскачивается, теребит свои пальцы или хлопает в ладоши).

— Отклонения в игре. Игры чаще стереотипны, не функциональны и не социальны Они могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место то, расставлять их в определенном порядке, не разрешая ни кому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки. провода, катушки, банки, косточки от фруктов, бумажки .), не имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Преобладает нетипичное манипулирование игрушками, отсутствуют воображение и символические черты. Отмечено пристрастие к играм с неструктурированным материалом — песком, водой.

Слайд 8— Атипичные сенсорные реакции. Аутичные дети отвечают на сенсорные стимулы либо чрезвычайно

— Атипичные сенсорные реакции. Аутичные дети отвечают на сенсорные стимулы либо чрезвычайно

При детском аутизме могут наблюдаться и другие признаки. Внезапные вспышки гнева, или раздражения, или страха, не вызванные какими-либо очевидными причинами. Иногда такие дети либо гиперактивны, либо растеряны. Поведение с самоповреждением в виде ударов головой, кусания, царапания, вырывания волос. Иногда отмечаются нарушения сна, энурез, энкопрез, проблемы с питанием. В 25% случаев могут быть судорожные припадки в предпубертатном или пубертатном возрасте.

Первоначально Kanner полагал, что умственные способности у детей с аутизмом нормальны. Однако около 40% детей с аутизмом имеют IQ ниже 55 (тяжелая умственная отсталость); 30% — от 50 до 70 (легкая отсталость) и около 30% имеют показатели выше 70. У некоторых детей обнаруживаются способности в какой-либо определенной сфере деятельности — «осколки функций», несмотря на снижение других интеллектуальных функций.

Слайд 9Сравнительная характеристика развития детей в норме и при аутизме

Сравнительная характеристика развития детей в норме и при аутизме

Слайд 10Диагностика

Критерии:

1) невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала

жизни;

2) крайняя отгороженность

Диагностика

Критерии:

1) невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала

жизни;

2) крайняя отгороженность

раздражителей до тех пор, пока они не становятся болезненными;

3) недостаточность коммуникативного использования речи;

4) отсутствие или недостаточность зрительного контакта;

5) страх изменений в окружающей обстановке («феномен тождества» по Kanner);

6) непосредственные и отставленные эхолалии

(«грамофонная попугайная речь» по Kanner);

7) зарержка развития «Я»;

8) стереотипные игры с неигровыми предметами;

9) клиническое проявление симптоматики не позднее 2-3 лет.

При использовании этих критериев важно:

а) не расширять содержание;

б) строить диагностику на синдромологическом уровне, а не на основе

формальной фиксации наличия тех или иных симптомов;

в) учитывать наличие или отсутствие процессуальной динамики выявляемых симптомов;

г) принимать во внимание, что неспособность к установлению контакта с другими людьми создает условия для социальной депривации, ведущей к симптомам вторичных задержек развития и компенсаторных образований.

Слайд 11Дифференциальная диагностика

Неполные синдромы встречаются чаще. Их необходимо отличать от психозов детского возраста,

Дифференциальная диагностика

Неполные синдромы встречаются чаще. Их необходимо отличать от психозов детского возраста,

Следует исключать расстройства слуха. Аутистичные дети редко лепечут, в то время как у глухих детей отмечается относительно нормальное лепетание до 1 года. Аудиограмма и вызванные потенциалы указывают на значительную потерю слуха у глухих детей.

Расстройство развития речи отличается от аутизма тем, что ребенок адекватно реагирует на людей и способен к невербальному общению.

Умственная отсталость должна дифференцироваться с детским аутизмом, так как около 40—70% аутистичных детей страдают умеренной или выраженной умственной отсталостью. Основные отличающие особенности: 1) умственно отсталые дети обычно относятся к взрослым и другим детям в соответствии со своим возрастом; 2) они используют речь, которой владеют в той или иной степени для общения с другими; 3) у них имеет место относительно ровный профиль задержки без «осколков» усиленных функций; 4) у ребенка с детским аутизмом речь поражается сильнее, чем другие способности.

Дезинтегративный (регрессивный) психоз (липоидоз, лейкодистрофия или болезнь Геллера) обычно начинается в возрасте от 3 до 5 лет. Заболевание начинается после периода нормального развития и прогрессирует в течение нескольких месяцев с развитием нарушений интеллекта, всех сфер поведения со стереотипиями и манерностью. Прогноз неблагоприятный.

Слайд 12ТАБЛИЦА №1

ТАБЛИЦА №1

Слайд 13ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ПРОСТОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ПРОСТОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ.

Слайд 15Включает в себя три направления:

1. Лечение нарушений поведения.

2. Медико-психолого-педагогическая коррекция.

3. Семейная терапия.

Необходима

Включает в себя три направления:

1. Лечение нарушений поведения.

2. Медико-психолого-педагогическая коррекция.

3. Семейная терапия.

Необходима

Слайд 16Медикаментозное лечение.

Патогенетический эффект медикаментозных средств максимален в возрасте до 7-8 лет, после

Медикаментозное лечение.

Патогенетический эффект медикаментозных средств максимален в возрасте до 7-8 лет, после

В настоящее время наиболее рекомендован амитриптилин как основное психотропное средство у детей дошкольного возраста (15-50 мг/сут.), длительными курсами по 4-5 мес. Некоторые исследователи отводят роль этиопатогенетического средства витамину В6 (в дозах до 50 мг/сут).

Применимы атипичные нейролептики рисперидон (рисполепт) в дозах 0,5-2 мг/сут. в течение 1-2 лет. При их приеме редуцируются нарушения поведения, снижается гиперактивность, стереотипии, суетливость и замкнутость, ускоряется обучение.

Фенфлурамин, препарат с Антисерото-

нинергическими свойствами, влияет

на расстройства поведения и аутизм.

Слайд 17Транквилизаторы не оказывают влияния на патогенетические звенья. Они воздействуют на невротическую симптоматику.

Транквилизаторы не оказывают влияния на патогенетические звенья. Они воздействуют на невротическую симптоматику.

Традиционные нейролептики оказывают на клиническую картину неоднозначное действие. Предпочтительны препараты без выраженного седативного действия (галоперидол 0,5-1 мг/сут.; трифтазин 1-3 мг/сут.), иногда эффективны небольшие дозы неулептила. В целом существенного и стойкого улучшения нейролептики не обеспечивают. Заместительная терапия (ноотропил, пирацетам, аминалон, пантогам, баклофен, фенибут) используется развернутыми повторными курсами в течение ряда лет.

Перспективы медикаментозной терапии зависят от сроков начала, регулярности приема, индивидуальной обоснованности и от включенности в общую систему лечебно-реабилитационной работы.

Заболевания щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы Роль ранней диагностики заболеваний в современной жизни людей

Роль ранней диагностики заболеваний в современной жизни людей Гранулематоз Вегенера - системный васкулит

Гранулематоз Вегенера - системный васкулит Емі және болжамы

Емі және болжамы Аденома надпочечника

Аденома надпочечника Коронавирус 2019-nCov: текущий обзор

Коронавирус 2019-nCov: текущий обзор Желтуха. Типы желтухи

Желтуха. Типы желтухи Дифтерия. Источники дифтерии

Дифтерия. Источники дифтерии План работы подразделения практической подготовки СНК кафедры кариесологии и эндодонтии

План работы подразделения практической подготовки СНК кафедры кариесологии и эндодонтии Синдром токсического шока

Синдром токсического шока Транзиторные состояния неонатального периода

Транзиторные состояния неонатального периода ЛФК при лечении заболеваний и травм челюстнолицевой области

ЛФК при лечении заболеваний и травм челюстнолицевой области Кровь и кроветворение. Кровь как ткань

Кровь и кроветворение. Кровь как ткань Хронический панкреатит

Хронический панкреатит Тканевая совместимость и переливание крови

Тканевая совместимость и переливание крови Синдром Пендреда

Синдром Пендреда Повреждения и смерть от действия некоторых физических факторов

Повреждения и смерть от действия некоторых физических факторов Аллергические заболевания кожи

Аллергические заболевания кожи Ожоги, классификация, степени, оказание первой помощи

Ожоги, классификация, степени, оказание первой помощи 2020 – год медицинской сестры и акушерки (ВОЗ)

2020 – год медицинской сестры и акушерки (ВОЗ) 3, 4 и 5 этап сестринского процесса

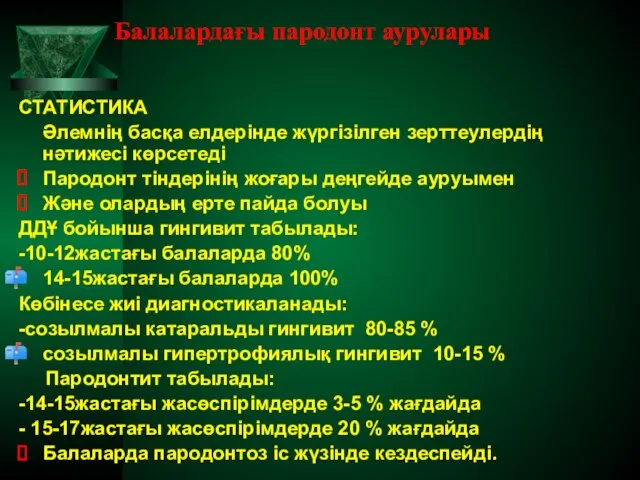

3, 4 и 5 этап сестринского процесса Балалардағы пародонт аурулары

Балалардағы пародонт аурулары Догляд за кінцівками великої рогатої худоби

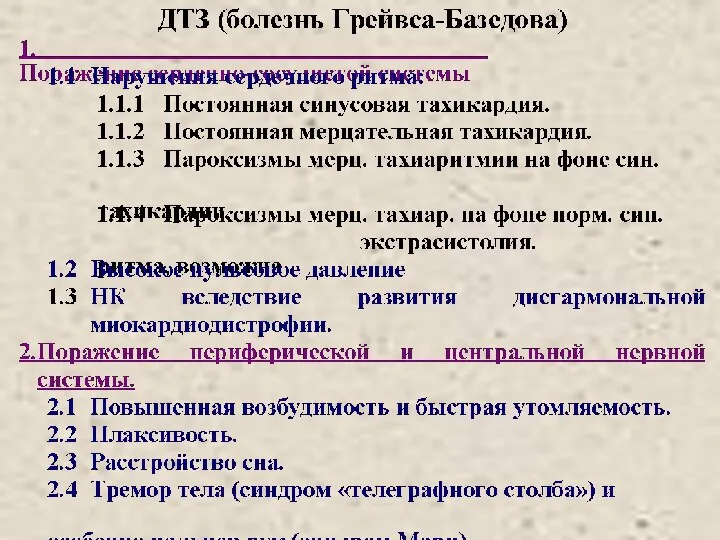

Догляд за кінцівками великої рогатої худоби ДТЗ (болезнь Грейвса-Базедова)

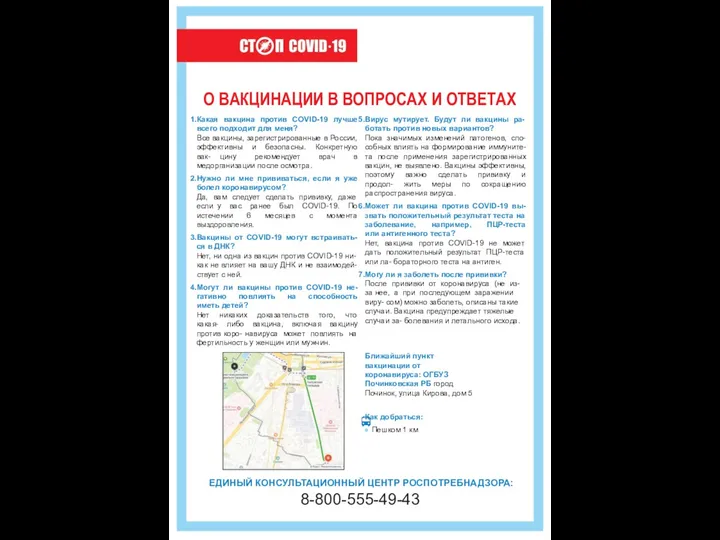

ДТЗ (болезнь Грейвса-Базедова) О вакцинации в вопросах и ответах

О вакцинации в вопросах и ответах Псевдотуберкулёз

Псевдотуберкулёз Недостаток мышечной активности, вред для здоровья

Недостаток мышечной активности, вред для здоровья Мое призвание - медицина. Сестринское дело

Мое призвание - медицина. Сестринское дело