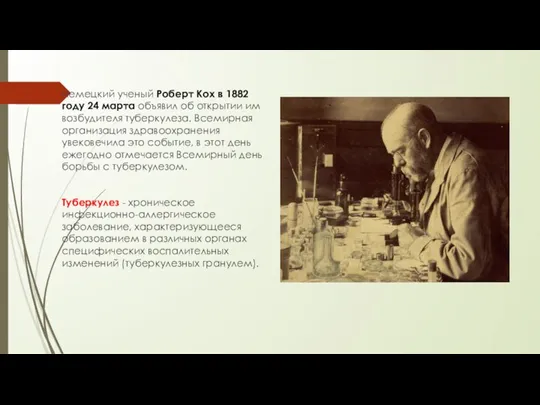

Слайд 2Немецкий ученый Роберт Кох в 1882 году 24 марта объявил об открытии

им возбудителя туберкулеза. Всемирная организация здравоохранения увековечила это событие, в этот день ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулез - хроническое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся образованием в различных органах специфических воспалительных изменений (туберкулезных гранулем).

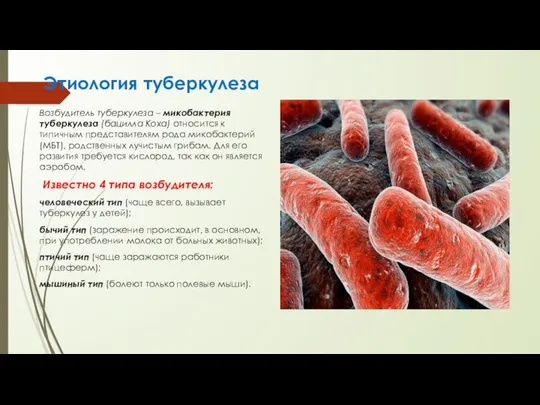

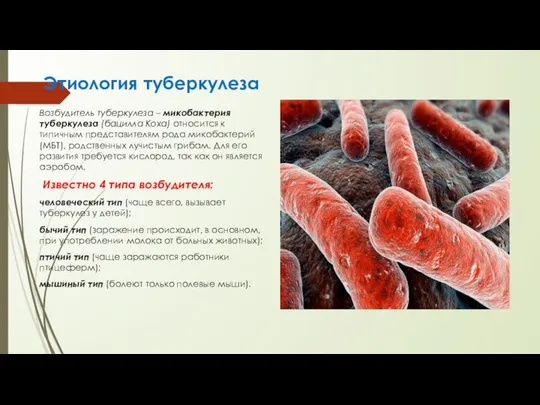

Слайд 3Этиология туберкулеза

Возбудитель туберкулеза – микобактерия туберкулеза (бацилла Коха) относится к типичным представителям

рода микобактерий (МБТ), родственных лучистым грибам. Для его развития требуется кислород, так как он является аэробом.

Известно 4 типа возбудителя:

человеческий тип (чаще всего, вызывает туберкулез у детей);

бычий тип (заражение происходит, в основном, при употреблении молока от больных животных);

птичий тип (чаще заражаются работники птицеферм);

мышиный тип (болеют только полевые мыши).

Слайд 4Основные свойства возбудителя

высокая устойчивость во внешней среде (в сырых помещениях без доступа

света сохраняют жизнеспособность до 6 месяцев, в книгах - 8-12, в воде - до 1 года), к низким температурам (сохраняют жизнеспособность при температуре - 260°, при лиофилизации в замороженном виде - десятилетия), к воздействию кислот, щелочей и спиртов;

быстро погибают при попадании прямых солнечных лучей, при ультрафиолетовом облучении, при кипячении (через 5-10 минут);

чувствительны к дезинфектантам с высоким содержанием хлора (5-10% растворам хлорамина, хлорной извести и др.);

изменяют свойства и образуют устойчивые формы под воздействием различных факторов окружающей среды, специфических антибактериальных средств и химиопрепаратов.

Слайд 5Источники инфекции

1. Больной бациллярной формой туберкулеза (возбудитель содержится в мокроте, моче, а

у больной туберкулезом матери - в грудном молоке).

2. Больное животное (чаще при употреблении не кипяченого молока).

3. Больные птицы (в основном, при употреблении в пищу яиц).

Слайд 6Основные пути передачи инфекции

воздушно-капельный;

контактно-бытовой;

пищевой;

водный;

трансплацентарный.

Слайд 7Входные ворота инфекции

верхние дыхательные пути, легкие;

пищеварительный тракт (особенно, у детей первых 4

лет жизни).

Слайд 8Факторы риска развития туберкулеза

плохие жилищно-бытовые условия, скученность;

низкая санитарно-гигиеническая культура;

нерациональное питание;

недостаточное пребывание на

свежем воздухе;

снижение иммунитета и пр.

Слайд 9Механизм развития туберкулеза

Первичное инфицирование проходит через несколько стадий:

1. Внедрение возбудителя через слизистые

оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта или плаценту.

2. Бактериемия (распространение возбудителя по лимфатическим и кровеносным сосудам).

3. Поражение регионарных (чаще внутригрудных) и периферических лимфатических узлов с развитием в них специфического туберкулезного воспаления.

Слайд 10Стадии туберкулезного воспаления

инфильтрация (формирование туберкулезного очага различного диаметра),

творожистый некроз (казеоз),

рассасывание

(полное, неполное),

кальцинация.

Слайд 11 Предрасполагающие факторы развития первичного туберкулеза

массивность заражения;

иммунодефицитное состояние;

отсутствие вакцинации против

туберкулеза.

Слайд 12

ПЕРВИЧНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

нарастают симптомы туберкулезной интоксикации: снижение аппетита, слабость, утомляемость, раздражительность, ухудшение

сна, стойкий длительный субфебрилитет;

выражены нейровегетативные расстройства: потливость, головная боль, тахикардия;

выявляется микрополиаденит (умеренное диффузное увеличение периферических лимфатических узлов);

появляется вираж туберкулиновых проб (папула 6 и более мм);

Слайд 13ПЕРВИЧНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

иногда отмечается узловатая эритема: на коже голеней по ходу сосудов

появляются красные болезненные узелки (размерами от горошины до вишни);

происходит остановка физиологической прибавки или определяется дефицит массы тела;

возникает наклонность к интеркуррентным заболеваниям;

наблюдается изменение показателей периферической крови: эозинофилия, нейтрофилез, лейкопения, небольшое увеличение СОЭ и иммунологического статуса: снижение уровня Т-лимфоцитов и их активности.

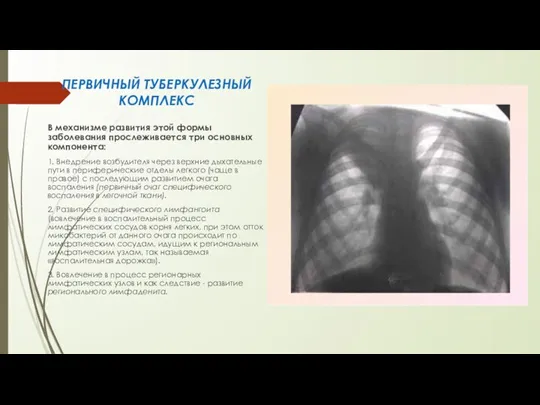

Слайд 14ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ КОМПЛЕКС

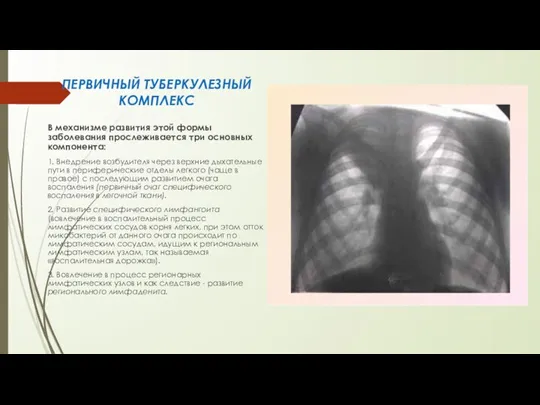

В механизме развития этой формы заболевания прослеживается три основных компонента:

1.

Внедрение возбудителя через верхние дыхательные пути в периферические отделы легкого (чаще в правое) с последующим развитием очага воспаления (первичный очаг специфического воспаления в легочной ткани).

2. Развитие специфического лимфангоита (вовлечение в воспалительный процесс лимфатических сосудов корня легких, при этом отток микобактерий от данного очага происходит по лимфатическим сосудам, идущим к региональным лимфатическим узлам, так называемая «воспалительная дорожка»).

3. Вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов и как следствие - развитие регионального лимфаденита.

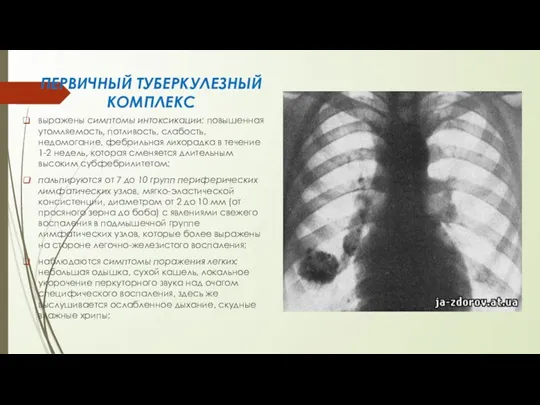

Слайд 15ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ КОМПЛЕКС

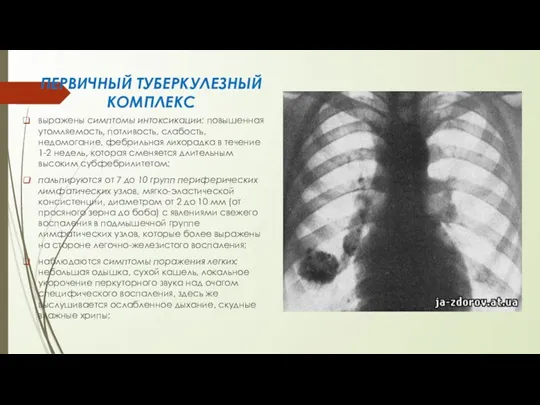

выражены симптомы интоксикации: повышенная утомляемость, потливость, слабость, недомогание, фебрильная лихорадка

в течение 1-2 недель, которая сменяется длительным высоким субфебрилитетом;

пальпируются от 7 до 10 групп периферических лимфатических узлов, мягко-эластической консистенции, диаметром от 2 до 10 мм (от просяного зерна до боба) с явлениями свежего воспаления в подмышечной группе лимфатических узлов, которые более выражены на стороне легочно-железистого воспаления;

наблюдаются симптомы поражения легких: небольшая одышка, сухой кашель, локальное укорочение перкуторного звука над очагом специфического воспаления, здесь же выслушивается ослабленное дыхание, скудные влажные хрипы;

Слайд 16ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ КОМПЛЕКС

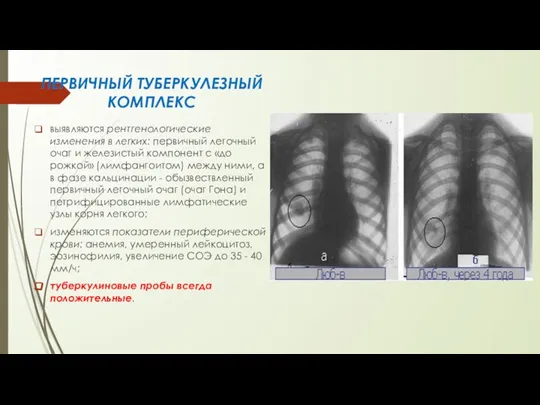

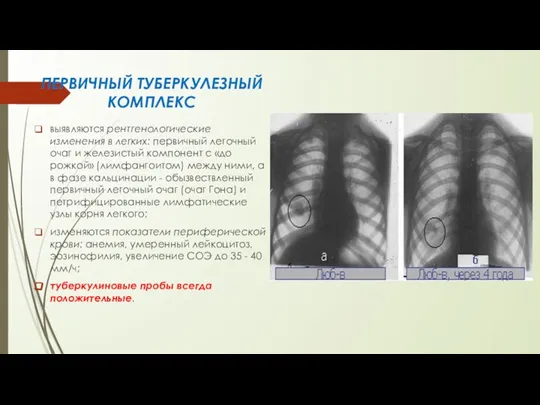

выявляются рентгенологические изменения в легких: первичный легочный очаг и железистый

компонент с «дорожкой» (лимфангоитом) между ними, а в фазе кальцинации - обызвествленный первичный легочный очаг (очаг Гона) и петрифицированные лимфатические узлы корня легкого;

изменяются показатели периферической крови: анемия, умеренный лейкоцитоз, эозинофилия, увеличение СОЭ до 35 - 40 мм/ч;

туберкулиновые пробы всегда положительные.

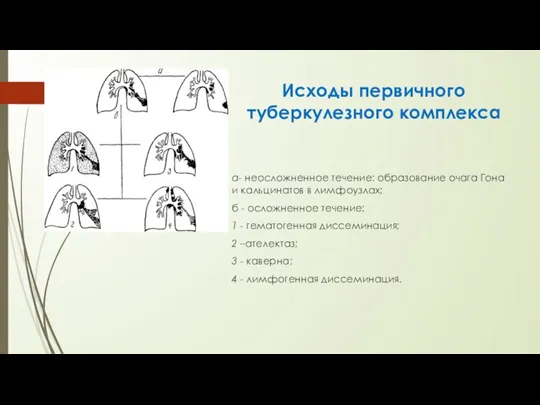

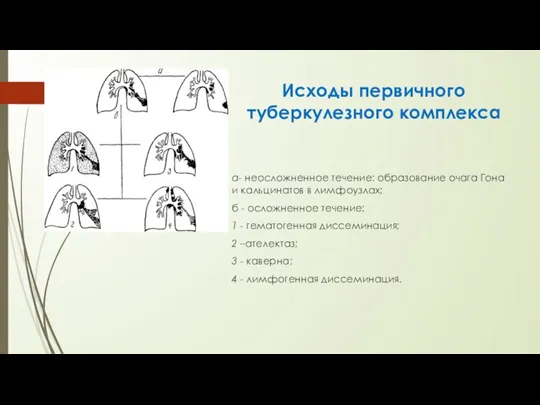

Слайд 17Исходы первичного туберкулезного комплекса

а- неосложненное течение: образование очага Гона и кальцинатов в

лимфоузлах;

б - осложненное течение:

1 - гематогенная диссеминация;

2 –ателектаз;

3 - каверна;

4 - лимфогенная диссеминация.

Слайд 18ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (БРОНХОАДЕНИТ)

Бронхоаденит характеризуется тем, что первичный очаг формируется

во внутригрудных лимфатических узлах:

паратрахеальных,

трахеобронхиальных,

бронхопульмональных.

При этой форме туберкулеза могут поражаться как отдельные группы, так и все лимфатические узлы корня легкого и средостения.

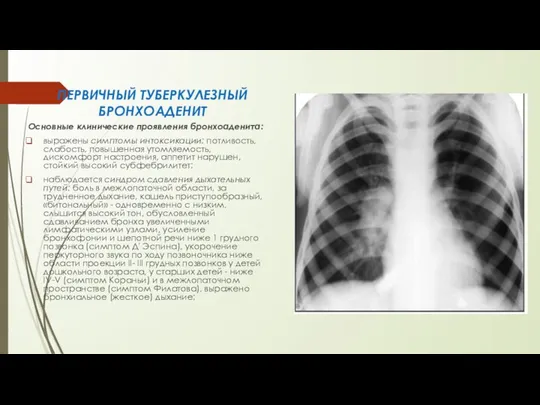

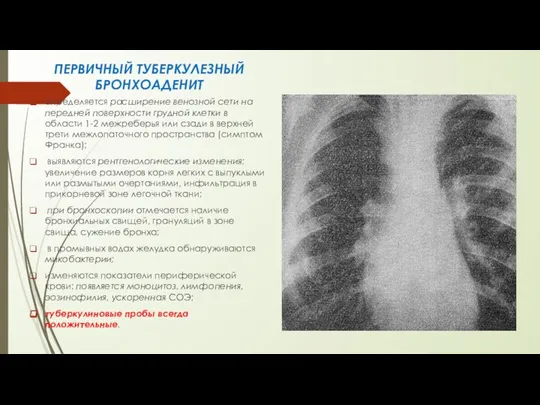

Слайд 19ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ БРОНХОАДЕНИТ

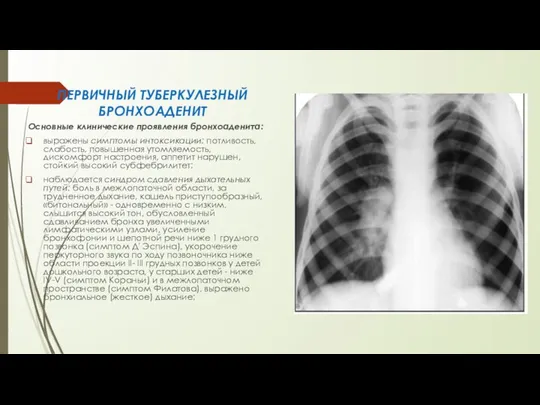

Основные клинические проявления бронхоаденита:

выражены симптомы интоксикации: потливость, слабость, повышенная утомляемость,

дискомфорт настроения, аппетит нарушен, стойкий высокий субфебрилитет;

наблюдается синдром сдавления дыхательных путей: боль в межлопаточной области, затрудненное дыхание, кашель приступообразный, «битональный» - одновременно с низким, слышится высокий тон, обусловленный сдавливанием бронха увеличенными лимфатическими узлами, усиление бронхофонии и шепотной речи ниже 1 грудного позвонка (симптом Д' Эспина), укорочение перкуторного звука по ходу позвоночника ниже области проекции II- III грудных позвонков у детей дошкольного возраста, у старших детей - ниже IV-V (симптом Кораньи) и в межлопаточном пространстве (симптом Филатова), выражено бронхиальное (жесткое) дыхание;

Слайд 20ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ БРОНХОАДЕНИТ

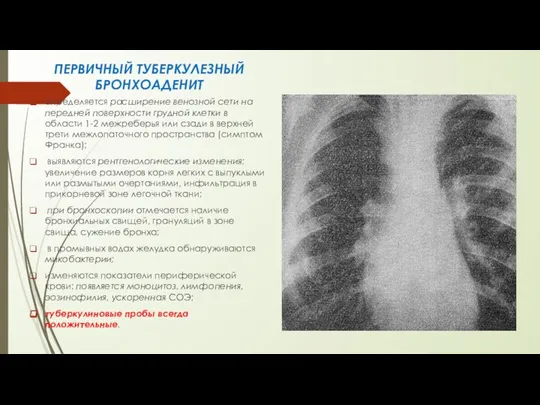

определяется расширение венозной сети на передней поверхности грудной клетки в

области 1-2 межреберья или сзади в верхней трети межлопаточного пространства (симптом Франка);

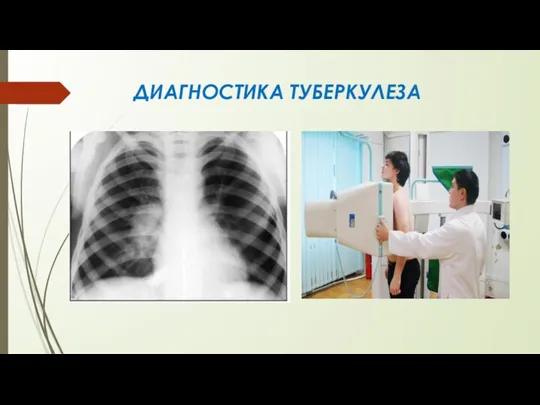

выявляются рентгенологические изменения: увеличение размеров корня легких с выпуклыми или размытыми очертаниями, инфильтрация в прикорневой зоне легочной ткани;

при бронхоскопии отмечается наличие бронхиальных свищей, грануляций в зоне свища, сужение бронха;

в промывных водах желудка обнаруживаются микобактерии;

изменяются показатели периферической крови: появляется моноцитоз, лимфопения, эозинофилия, ускоренная СОЭ;

туберкулиновые пробы всегда положительные.

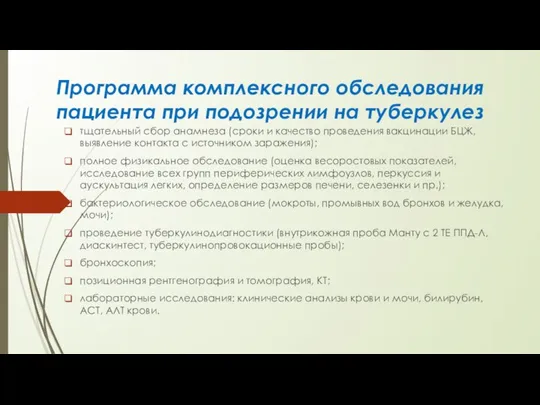

Слайд 21Программа комплексного обследования пациента при подозрении на туберкулез

тщательный сбор анамнеза (сроки и

качество проведения вакцинации БЦЖ, выявление контакта с источником заражения);

полное физикальное обследование (оценка весоростовых показателей, исследование всех групп периферических лимфоузлов, перкуссия и аускультация легких, определение размеров печени, селезенки и пр.);

бактериологическое обследование (мокроты, промывных вод бронхов и желудка, мочи);

проведение туберкулинодиагностики (внутрикожная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, диаскинтест, туберкулинопровокационные пробы);

бронхоскопия;

позиционная рентгенография и томография, КТ;

лабораторные исследования: клинические анализы крови и мочи, билирубин, АСТ, АЛТ крови.

Слайд 24Принципы лечения туберкулеза

Лечение проводится с учетом возраста, формы и активности туберкулезного процесса,

оно должно быть комплексным, этапным и длительным.

I этап - интенсивная фаза лечения в условиях стационара, длительность - 8 недель.

II этап - фаза продолжения лечения в стационаре или санатории, длительность - 16-20 недель.

III этап - диспансерное наблюдение в условиях противотуберкулезного диспансера.

Слайд 25Принципы лечения туберкулеза

Медикаментозная терапия:

Химиотерапия - основной метод лечения детей больных туберкулезом, начинается

немедленно при установлении диагноза, проводится антибактериальными противотуберкулезными препаратами в различных комбинациях длительно и непрерывно.

I фаза лечения: интенсивная химиотерапия из 3-х препаратов (изониазид, рифампицин, пиразинамид) или 4-х (изониазид, рифампицин, стрептомицин, пиразинамид). В результате проведенного лечения должны ликвидироваться воспалительные изменения, восстановиться функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

II фаза продолжение лечения: комбинация из 2-х (изониазид и пиразинамид) или 3-х препаратов (изониазид, пиразинамид, этамбутол) в II этапа.

Слайд 26Принципы лечения туберкулеза

Патогенетическая терапия:

десенсибилизирующая терапия (препараты кальция),

антигистаминные средства,

витаминотерапия (препараты

группы В с обязательным включением пиридоксина. С, Р, А),

иммунотерапия.

Наибольшая эффективность химиотерапии достигается при проведении ее в санаторных условиях, где широко используются общеукрепляющие мероприятия, в особенности, климатолечение.

Комплексная, длительная специфическая терапия обеспечивает стойкое излечение и предупреждает развитие генерализованных форм туберкулеза.

Слайд 27Профилактика туберкулеза

Противоэпидемическая работа в очаге инфекции:

госпитализации больного и интенсивное комплексное лечение

в стационаре до полного прекращения бактериовыделения,

проведение заключительной дезинфекции,

регулярное наблюдение и обследование детей из очага.

2. Динамическое наблюдение за группой риска и своевременное ее оздоровление.

Слайд 28Профилактика туберкулеза

В группу риска входят:

дети и подростки с отягощенной наследственностью по туберкулезу

(из семейных контактов, с виражом туберкулиновых проб);

пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, язвенной болезнью, получающие кортикостероидную и лучевую терапию;

социально дезадаптированная группа населения;

женщины в период беременности;

медицинские работники скорой помощи, отделений интенсивной терапии;

педагоги.

Слайд 29Профилактика туберкулеза

3. Проведение превентивного лечения всем контактным.

Превентивное лечение туберкулеза (ХИМИОПРОФИЛАКТИКА)

проводится для предупреждения

случаев заболевания туберкулезом, следующим группам:

1. Впервые инфицированным туберкулезом (в раннем периоде туберкулезной инфекции с виражом туберкулиновых проб, в раннем периоде туберкулезной интоксикации).

2. Инфицированным туберкулезом с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью и ранее инфицированным туберкулезом с гиперергической реакцией на туберкулин.

3. Лицам, находящимся в контакте с больными туберкулезом.

Схема превентивного лечения:

Изониазид по 10 мг/кг 1 раз в день после еды в сочетании с пиридоксином.

Длительность курса превентивного лечения - 2-3 месяца, под контролем общеклинического обследования.

Научная платформа современной реабилитации

Научная платформа современной реабилитации Тест по медицине

Тест по медицине Javier Inquisition

Javier Inquisition Инсульт: симптомы, периоды и клиника

Инсульт: симптомы, периоды и клиника Физиологические изменения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах при беременности

Физиологические изменения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах при беременности Особенности гемодинамики у детей во внутриутробный период, период новорожденности и в первые годы жизни

Особенности гемодинамики у детей во внутриутробный период, период новорожденности и в первые годы жизни Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii ЗСН – застойная сердечная недостаточность

ЗСН – застойная сердечная недостаточность Меры борьбы и профилактики при криптоспоридиозе телят в ООО Калужская Нива

Меры борьбы и профилактики при криптоспоридиозе телят в ООО Калужская Нива Цели, основные понятия и методология предмета. Общая фармацевтическая технология как наука и учебная дисциплина. Лекция №1

Цели, основные понятия и методология предмета. Общая фармацевтическая технология как наука и учебная дисциплина. Лекция №1 Ситуация по распространению наркомании в Солигорском районе

Ситуация по распространению наркомании в Солигорском районе О клинико-лабораторном обследовании детей, выезжающих в летние оздоровительные учреждения

О клинико-лабораторном обследовании детей, выезжающих в летние оздоровительные учреждения Клеточная трансплантология

Клеточная трансплантология О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции Сovid-19 на территории Челябинской области

О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции Сovid-19 на территории Челябинской области Гиперактивный ребенок

Гиперактивный ребенок Работа младшей медицинской сестры в лечебном отделении. Лекция 8

Работа младшей медицинской сестры в лечебном отделении. Лекция 8 path anatomy git

path anatomy git МРТ сердца у детей: интересные случаи

МРТ сердца у детей: интересные случаи Тесты для определения физического развития

Тесты для определения физического развития Флюороз зубов. Вода и проблемы здоровья

Флюороз зубов. Вода и проблемы здоровья Тест контроля торса - Trunk Control Test

Тест контроля торса - Trunk Control Test Актуальные вопросы вакцинации против covid-19

Актуальные вопросы вакцинации против covid-19 Экстрагенитальная патология у беременных

Экстрагенитальная патология у беременных Апарат штучної вентиляції легень "ОБЕРІГ"-2010

Апарат штучної вентиляції легень "ОБЕРІГ"-2010 Компьютерная томография в медицине

Компьютерная томография в медицине Контрастный массаж – неограниченные возможности. Семинар

Контрастный массаж – неограниченные возможности. Семинар Отхаркивающие средства

Отхаркивающие средства Тест Надзор

Тест Надзор