Слайд 2План:

Понятие, специфика и функции науки

Историко-культурные предпосылки науки

Формирование и принципы классической науки

Слайд 3Многозначность термина «наука»

Множество определений науки обусловлено сложной структурой науки, которая одновременно является

системой знаний, особым видом деятельности и формой общественного сознания.

Представители философии науки при ее определении берут за образец разные научные дисциплины, поэтому различные определения отражают различные методологические позиции исследователей, определяемые спецификой предметной области.

Слайд 4Основные аспекты науки, обусловливающие различное ее понимание

наука как система знаний, гипотез, утверждений,

методов исследования и теорий;

наука как исследовательский процесс;

наука как система специфических учреждений, в рамках которых осуществляется и регламентируется научная деятельность;

наука как форма общественного сознания и способ осознания действительности.

Слайд 5Функции науки

Познавательная (описание, объяснение, понимание и предсказание процессов в различных областях действительности)

Практическая

(наука как непосредственная производительная сила и фактор общественного развития)

Культурогенная (формирование культурного контекста эпохи и основа мировоззрения)

Слайд 6Практическая функция науки

К.А. Тимирязев: «Несмотря на отсутствие в современной науке узкоутилитарного направления,

именно в своем свободном развитии она явилась, более чем когда, источником практических, житейских применений. То поразительное развитие техники, которым ослеплены поверхностные наблюдатели, готовые признать его за самую выдающуюся черту XIX в., является только результатом не для всех видимого небывалого в истории развития именно науки, свободной от всякого утилитарного гнета» (Тимирязев К.А. Соч. Т. VIII. – М., 1939. – С. 17).

Луи де Бройль: «Великие открытия, даже сделанные исследователями, которые не имели в виду никакого практического применения и занимались исключительно теоретически решением проблем, быстро находили себе применение в технической области. Конечно, Планк, когда он впервые написал формулу, носящую теперь его имя, совсем не думал об осветительной технике. Но он не сомневался, что затраченные им огромные усилия мысли позволят нам понять и предвидеть большое количество явлений, которые быстро и во все возрастающем количестве будут использованы осветительной техникой. Нечто аналогичное произошло и со мной. Я был крайне удивлен, когда увидел, что разработанные мной представления очень быстро находят конкретные приложения в технике дифракции электронов и электронной микроскопии» (Л. де Бройль. По тропам науки. – М., 1962. – С. 223).

Слайд 7Характер научного знания

Кумулятивный (наука предполагает накопление и систематизацию знания, преемственность и, по

возможности, согласованность между теориями)

Творческий (наука направлена на производство нового знания)

Г. Башляр: «Только в научном творчестве можно любить то, что разрушаешь, можно продолжать прошлое, опровергая его».

«Существует только один способ двигать науку вперед – признать неправой науку уже установленную, а это означает изменить ее установки». Таким образом, наука, научное познание – активный процесс разрушения предшествующего знания, процесс творчески агрессивный, всегда выступающий «…против природы, против собственного знания, против прошлого, против себя и других…».

Слайд 8Условия возникновения преднаучного знания

1. Углубление ОРТ. Появление разделения умственного труда от физического.

2.

Развитие письменности, благодаря чему знание приобрело универсальный характер. Смыслы получают независимость от высказавшего их лица и могут множиться, транслироваться без ограничений.

3. Усложнение социально-классовой структуры общества.

Слайд 9Специфика «восточной» науки

Восточные культуры накопили богатый эмпирический материал, однако рациональное знание в

них не приобрело теоретической формы.

Особенность «восточной» науки – ориентация знания на сугубо практические нужды (строительство пирамид и ирригационных систем; с/х; навигация).

=> Развитие математики и астрономии.

«Восточная» («вавилонская») математика и в построениях, и в обучении двигалась от множества примеров к улавливанию правила. При этом отсутствовало осознание того, что все эти правила могут быть выведены из набора аксиом.

Слайд 10Развитие теоретических знаний в Древней Греции

Для греческой культуры характерно:

Строгое различение умозрительного теоретического

знания (самоценно само по себе, независимо от возможностей его практического применения) и прикладного знания, используемого на практике (ремесло, искусство изготовления).

Разнообразие натурфилософских схем объяснения природы и своеобразный, никогда более не повторившийся в истории, способ видения природных процессов, обусловленный мировоззрением космоцентризма.

→ Древнегреческая наука принципиально отличается от современной. Они различны по существу, а не только по уровню или степени прогресса знания.

Слайд 11Специфика природопознания античности

1. Античное природопознание не являлось точным. Общим для всех античных

систем природопознания был принцип, согласно которому реальное бытие природных объектов не может быть сведено к математическому. Это означает, что греки не рассматривали природу как объект, к которому приложимы математическая форма и метод.

2. Античная наука не являлась систематическим исследованием. Исследование всегда опирается на закон как принцип связи природных явлений, а для древнегреческой культуры законами, управляющими видимым космосом, являются боги. Поэтому греческой науке чужда система, в ней важны порядок и гармония.

3. Греческая наука носила созерцательный характер, и основным методом эмпирического познания в ней выступало наблюдение. Невозможность эксперимента как активного метода познания в античности была обусловлена причинами мировоззренческого характера: космос, согласно представлениям древних греков, является живым и гармоничным целым, совершенное устройство которого может быть нарушено вмешательством человека.

4. Греческая наука не имела целью построение картины мира, так как она не относилась к миру как к тому, что человек может иметь перед собой. Сущее для греков есть самораскрывающееся целое, в котором человек должен обрести свое место.

Слайд 12Оценка античной науки

Просветители XVIII вв. (Э.Б. Кондильяк, В. Тюрго, Ж.А. Кондорсе и

др.) руководствовались в своих оценках идеей прогресса, а потому видели в природопознании античности и Средневековья заблуждения, предрассудки и невежество.

Представители историко-культурного подхода в историографии науки считали, что природопознание античности является необходимой предпосылкой современного естествознания, поскольку современные естественные науки вырастают из отрицания и опровержения античных принципов и методов познания природы.

Слайд 13Разрушение античного образа Космоса

Начинается в эпоху Средневековья и связано с христианизацией европейской

культуры.

Новая культурная обстановка, связанная с утверждением теоцентризма.

Понимание природы как творения трансцендентного Бога, лишенного самостоятельности. → Поскольку физический мир сотворен Богом, через его познание можно прикоснуться к замыслу Творца.

Результаты:

Вместо завершенного, оформленного, эстетически прекрасного античного Космоса приходит понимание мира как бесконечного, безличного Универсума, в котором все вещи принадлежат одному уровню реальности.

Предполагается, что совершенство природы может быть понято только путем рационального размышления, т.е. аналитически.

Слайд 14Вклад Средневековья в формирование предпосылок науки

В Средние века было дано новое истолкование

ряду понятий и проблем античности, которое сыграло важную роль при формировании новой науки:

1. Проблема бесконечности.

В античности бесконечное отождествлялось с хаосом, беспредельными и темным. В В Средние века бесконечное – атрибут не хаоса, а Бога.

2. Проблема соотношения естественного и искусственного.

В античности природа, Космос понимаются как естественное, а все созданное человеком – как искусственное. В Средние века природа есть творение, созданное Богом, поэтому она искусственная в той же мере, что и созданные человеком вещи и отличается от них только степенью совершенства. → Стирается граница между естественным и искусственным.

Слайд 15Завершение разрушения образа античного Космоса

Приходится на эпоху Возрождения, когда происходит процесс секуляризации

– отделения от церковного влияния различных областей общественной и культурной жизни.

1. На место античного космоцентризма и средневекового теоцентризма приходит антропоцентризм. Личность рассматривается как высшая ценность, обладающая способностью хотя и не к исчерпывающему, но к неограниченному познанию.

2. Появляется учение Николая Кузанского о бесконечности, которое подготовило математику бесконечно малых величин (дифференциальное и интегральное исчисление). Н. Кузанский использовал прием предельного перехода, представляющий собой псевдонаглядную демонстрацию принципа совпадения противоположностей (минимума и максимума).

3. Возникает новая космология, представленная теорией бесконечных миров Дж. Бруно и гелиоцентрической системой Н. Коперника.

Слайд 16Формирование и принципы классической науки

Рубеж 16 – 17 вв. Переход к аналитическому

этапу познания природы

Галилей и Ньютон ввели в науку ряд методологических новаций, которые определили характер новой науки – экспериментально-математического естествознания.

Слайд 17Новое понимание места и роли эксперимента в научном познании

Ф. Бэкон, Галилей, Ньютон

утверждают экспериментально-опытный источник физического знания.

→ В исследовании выделяются 3 этапа:

1) Начальный этап рассуждения. Здесь Ньютон требует исходить не из общих положений разума, а из опытов и наблюдений и действовать методом индукции. Ньютон: «Гипотез не измышляю». → Гипотезы выдвигаются на основании полученных индуктивным путем обобщений и принципов.

2) Этап построение теории. Положения теории выводятся из гипотез дедуктивным путем.

3) Этап эмпирической проверки положений теории.

→ Т.о., эксперимент играет в научном познании двоякую роль:

- служит источником новых фактов (поисковый эксперимент);

- выступает способом проверки теоретических положений о причинной связи явлений на истинность (проверочный эксперимент).

Слайд 18Использование математического языка

Утверждается правомерность математизации реальности. Именно математические конструкции выражают сущность физических

явлений.

Галилей: «Книга природы написана на языке математики».

Декарт: Наука – универсальная математика.

Результат: Появление математической физики. Разработана и применена Ньютоном (работа «Математические начала натуральной философии»).

Слайд 19Новое понимание роли теоретических построений в научном исследовании

Суть: Отказ от перцептивно-натуралистического понимания

природы, характерного для концепций античности и средневековья. Основа – принцип «спасения явлений» (требование, чтобы теория согласовывалась с опытом обыденного восприятия, «спасала явления»).

Напротив, Галилей, поддержав теорию Коперника, признал статус научности за концепцией, которая противоречит опыту обыденного восприятия.

→ Теория может противоречить опыту обыденного восприятия при условии, что дает объяснение этому противоречию.

Ибо: мир явлений часто иллюзорен. Задача же науки – отыскание сущности, закона.

Слайд 20Разделение закона и начальных условий

Это нововведение – радикальный методологический переворот.

Галилей: наука

не должна искать ответ на вопрос «почему?», она должна отвечать на вопрос «как?».

Ньютон нашел средство, позволяющее представить сложный мир в виде устойчивой законообразной структуры. Суть: Любой процесс индивидуален, но в то же время он подчиняется универсальным, единым законам.

Выделил 2 составляющие познавательного процесса:

1) законов природы, выраженных математическими уравнениями;

2) начальных условий, описывающих некоторое мгновенное состояние конкретной системы.

→ Описание изменения конкретной системы получается путем подстановки в законы (уравнения, формулу) начальных условий.

Результат: получение причинного объяснения явлений.

Слайд 21Стандарт научности

Стандарт научности – это система требований к научному знанию и

научному творчеству.

Меняется при переходе науки от классического этапа к неклассическому и постнеклассическому.

Слайд 22Классический стандарт научности

Сформировался в эпоху классического естествознания (нач. XVII-конец XIX вв.)

1.

Теоретическое осознание и обоснование предмета (т.е. объяснение явлений исходя из законов и принципов, отражающих сущностные связи исследуемых объектов).

2. Понятийно-концептуальная форма знания и его систематизация.

3. Логическая обоснованность и логическая непротиворечивость теоретического знания.

4. Эмпирическая подтверждаемость (для наук, имеющих эмпирический базис).

Слайд 23Принципы классической науки

Принцип механицизма.

Принцип детерминизма.

Принцип простоты.

Принцип объективности.

Принцип обратимости

времени.

Принцип рациональности.

Слайд 24Современный стандарт научности

Сложился в эпоху формирования неклассической науки (1-я треть ХХ в.).

В

основе – неклассическое понимание рациональности, предполагающее, что сознание, постигающее действительность, оказывает влияние на результаты познания.

Признание иерархичности и полифундаментальности реальности.

Признание множественности истины.

Признание зависимости результатов научного познания от позиции наблюдателя.

Слайд 25Формирующийся стандарт постнеклассической науки

Предполагает учет следующих факторов:

компьютеризация науки и изменение стратегии экспериментального

исследования;

распространение междисциплинарных исследований, направленных на изучение самоорганизующихся систем;

включение аксиологических факторов в состав объясняющих предложений;

проникновение в естествознание методов социально-гуманитарных наук.

Антропологический подход в современной философии образования

Антропологический подход в современной философии образования Ментальная карта: определение, методика, примеры

Ментальная карта: определение, методика, примеры Понятие о философии. Структура философского знания

Понятие о философии. Структура философского знания Античная психология

Античная психология Научное познание

Научное познание Йога для детей

Йога для детей Особенности философии Нового Времени. Практическая работа № 6

Особенности философии Нового Времени. Практическая работа № 6 Древнеиндийская философия

Древнеиндийская философия Культура и мораль

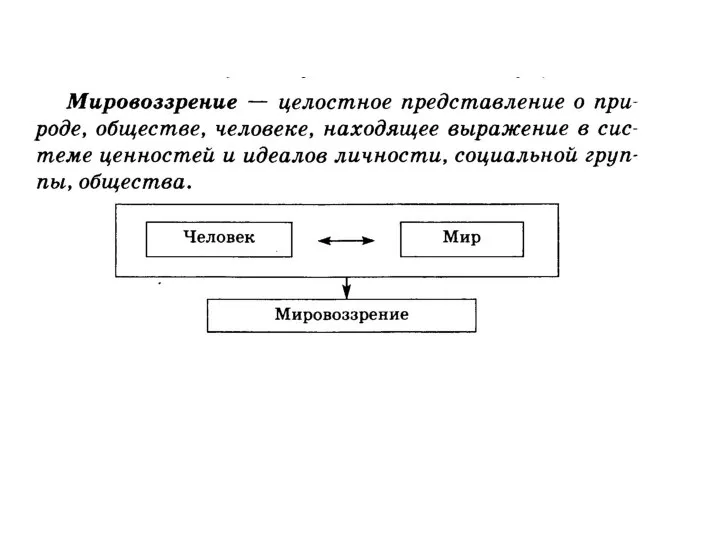

Культура и мораль Мировоззрение. Особенности мировоззрения

Мировоззрение. Особенности мировоззрения Гипотеза исследования (часть 2) по механизму формирования

Гипотеза исследования (часть 2) по механизму формирования Как язык влияет на мышление

Как язык влияет на мышление Русская философия

Русская философия Деятельность. Мировоззрение. Познание. Истина

Деятельность. Мировоззрение. Познание. Истина Взаимодействие природы и человека. Глобальные проблемы современности

Взаимодействие природы и человека. Глобальные проблемы современности Проблема дуализма частного права: причины и пути преодоления

Проблема дуализма частного права: причины и пути преодоления Античная философия

Античная философия Познание и знание

Познание и знание Логическое мышление

Логическое мышление Атеизм

Атеизм Два аспекта аргументации: объективный (объективистский) и прагматический (эгоистический)

Два аспекта аргументации: объективный (объективистский) и прагматический (эгоистический) Анализ варианта 404 формат ЕГЭ. Обществознание. Статград

Анализ варианта 404 формат ЕГЭ. Обществознание. Статград Аксиология

Аксиология Зарождение философских знаний в Древнем Китае

Зарождение философских знаний в Древнем Китае Познание. Формы познания

Познание. Формы познания Взаимодействие природы и общества

Взаимодействие природы и общества Проблема истины в современной науке и технике. Критерии истинности теории и закономерность их исторической смены

Проблема истины в современной науке и технике. Критерии истинности теории и закономерность их исторической смены Философия культуры

Философия культуры