Содержание

- 2. МО ДИ 468 до н.э.– 376 до н.э. древнекитайский мыслитель Социально-этическое учение основано на принципе «всеобщей

- 3. философское направление и организация последователей Мо Ди, существовавшая в Китае в 5–3 вв. до н.э. (расцвет

- 4. Принцип Всеобщей любви Принцип «всеобщей любви» (цзянь ай) был подкреплен у поздних моистов системой логических доказательств:

- 5. «Волю Неба» (тянь чжи) он рассматривал как критерий разграничения добра и зла. В отличие от этики

- 7. Скачать презентацию

Слайд 2МО ДИ

468 до н.э.– 376 до н.э.

древнекитайский мыслитель

Социально-этическое учение основано на

МО ДИ

468 до н.э.– 376 до н.э.

древнекитайский мыслитель

Социально-этическое учение основано на

(цзянь сян ай, цзяо сян ли),

соизмерение человеком своих действий с «пользой для Поднебесной».

Принципы:

«экономии в расходах»,

«экономии при захоронениях»

«против музыки»

против знати и конфуцианства, ритуализм которого потакает тяге к роскоши и дорогостоящим церемониям с исполнением ритуальной музыки.

Слайд 3философское направление и организация последователей Мо Ди, существовавшая в Китае в 5–3

философское направление и организация последователей Мо Ди, существовавшая в Китае в 5–3

Основатель школы Мо Ди

организацию со строгой иерархией и дисциплиной

принципы: «всеобщей любви и взаимной выгоды»

Справедливость как интерес, но не как польза

Проповедь простого образа жизни

Умеренность как главная добродетель

Политика справедливости

Протест против войн

Воля неба как стандарт оценки деятельности людей

Взгляды ранних моистов изложены в тех же главах трактата «Мо-цзы»

Идеи поздних моистов отражены в шести главах «Канона» («Mo шин», «Mo бянь»)

Слайд 4Принцип Всеобщей любви

Принцип «всеобщей любви» (цзянь ай) был подкреплен у поздних моистов

Принцип Всеобщей любви

Принцип «всеобщей любви» (цзянь ай) был подкреплен у поздних моистов

соотношения объема и содержания понятий

«любить людей» (ай жэнь) и «не любить людей» (бу ай жэнь),

«любовь к себе» (ай цзи), «любовь к отдельному человеку», или

«отдельная любовь» (бе ай), и «любовь ко всем людям мира» (чжоу ай жэнь).

Лишь тот любит людей, кто питает любовь ко всем людям. Это тройной принцип ВЛ

Всеобщая любовь как моральный и политический принцип

Связывает представления о мире и идее общества как целостности

Слайд 5«Волю Неба» (тянь чжи) он рассматривал как критерий разграничения добра и зла.

В

«Волю Неба» (тянь чжи) он рассматривал как критерий разграничения добра и зла.

В

моисты настаивали на едином критерии нравственности:

«единого критерия добра и зла» в древности были избраны Сын Неба и его помощники.

Источник нравственных норм – древние «совершенномудрые» правители, следовавшие принципу «всеобщей любви и взаимной выгоды».

За «образец» (фа) они брали Небо , равно благодетельное для всего сущего. Следуя принципам «совершенномудрых» и подавая пример управляемым, можно добиться такого порядка в стране, чтобы «люди заботились друг о друге и помогали друг другу».

Мораль, гуманизм, патриотизм, гражданственность

Мораль, гуманизм, патриотизм, гражданственность Написание эссе по обществознанию ЕГЭ 2019 года

Написание эссе по обществознанию ЕГЭ 2019 года Мировоззрение и его структура

Мировоззрение и его структура Античная философия. Основные направления. Лекция 2

Античная философия. Основные направления. Лекция 2 Философия человека

Философия человека Философия и медицина

Философия и медицина Собственность

Собственность Гениальное поколение XXI века

Гениальное поколение XXI века Духовность, высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности

Духовность, высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности Философия Нового времени (продолжение)

Философия Нового времени (продолжение) Смысл жизни как философская проблема

Смысл жизни как философская проблема Познание. Понятие

Познание. Понятие Искусство быть Женщиной от Коко Шанель

Искусство быть Женщиной от Коко Шанель Философия возрождения на Севере Европы

Философия возрождения на Севере Европы Личность и человек

Личность и человек Философия и наука

Философия и наука Предмет и назначение философии

Предмет и назначение философии Основной вопрос философии

Основной вопрос философии Древнекитайская философия

Древнекитайская философия Мужество и мышцы

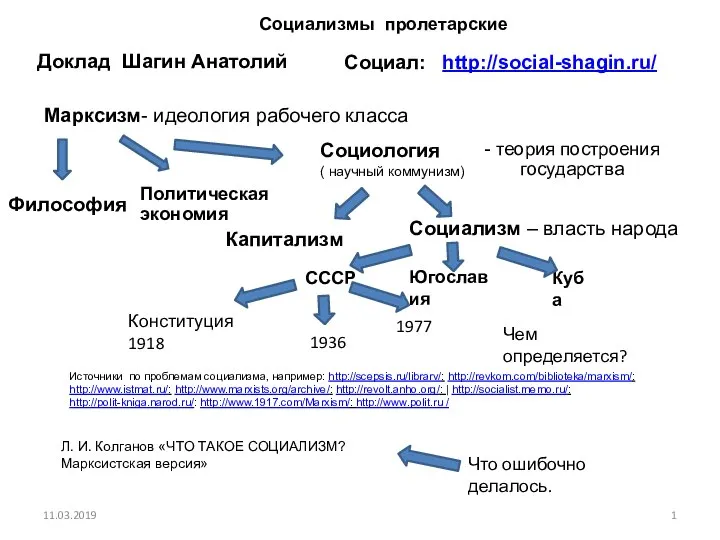

Мужество и мышцы Развитие социализма при диктатуре пролетариата

Развитие социализма при диктатуре пролетариата Долг и совесть. Обществознание. Урок 10

Долг и совесть. Обществознание. Урок 10 Духовная жизнь

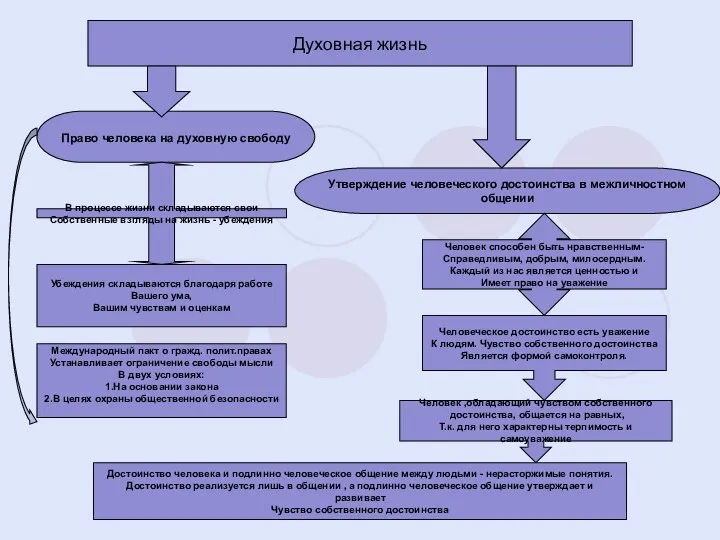

Духовная жизнь философия тема 2

философия тема 2 Философия, ее предмет и предназначение. Лекция 1

Философия, ее предмет и предназначение. Лекция 1 философия нового времени

философия нового времени Лженаука. Почему мы верим в нее

Лженаука. Почему мы верим в нее Смысл творчества. (Философия как творческий акт)

Смысл творчества. (Философия как творческий акт)