Теория горения и взрывов. Классификация процессов горения газов, жидкостей и твердых веществ. Лекция 7.1

Содержание

- 2. Учебные вопросы ГОРЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Цепные реакции горения газового топлива. Тема: Классификация процессов горения газов, жидкостей и

- 3. Учебная литература: Зинченко А.В. Теория горения и взрыва, 2016. URL: http:// elib.spbstu.ru/dl/2/s16-138.pdf

- 4. ГОРЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Условия для возникновения горения жидкостей

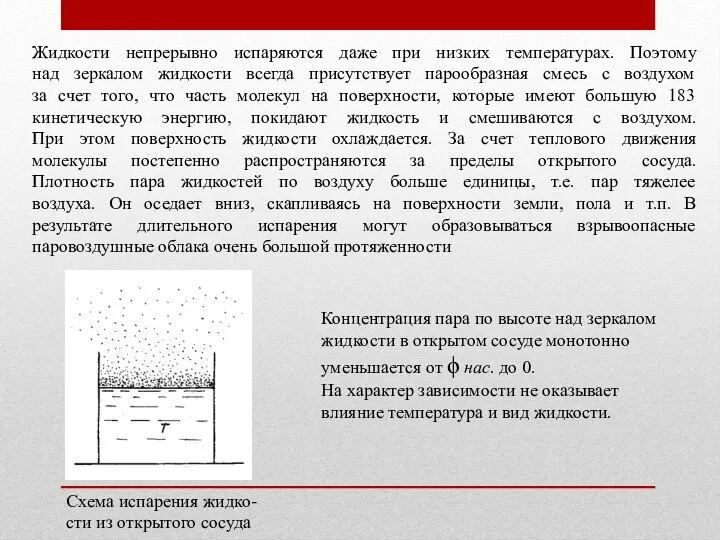

- 5. Жидкости непрерывно испаряются даже при низких температурах. Поэтому над зеркалом жидкости всегда присутствует парообразная смесь с

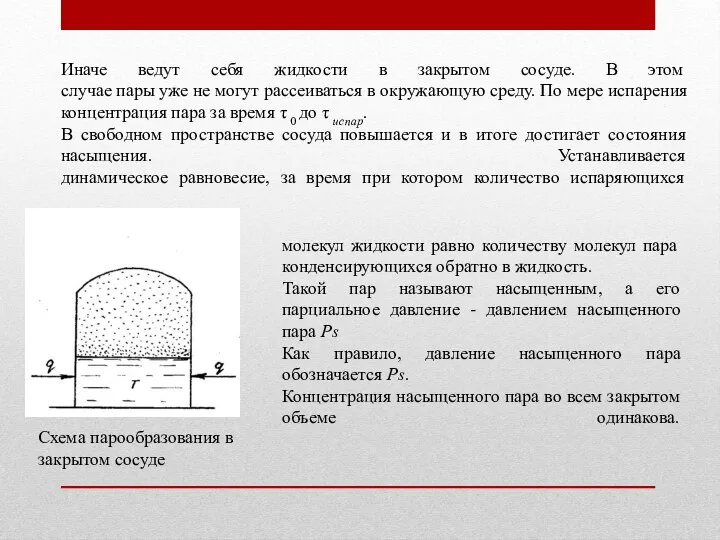

- 6. Схема парообразования в закрытом сосуде Иначе ведут себя жидкости в закрытом сосуде. В этом случае пары

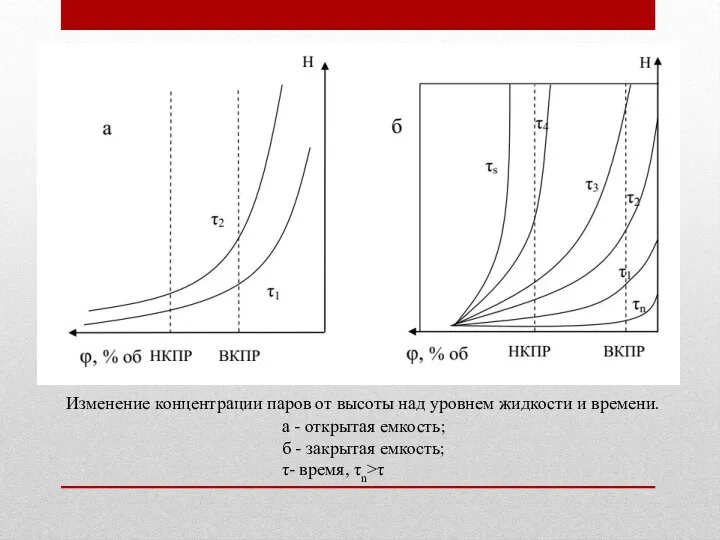

- 7. а - открытая емкость; б - закрытая емкость; τ- время, τn>τ Изменение концентрации паров от высоты

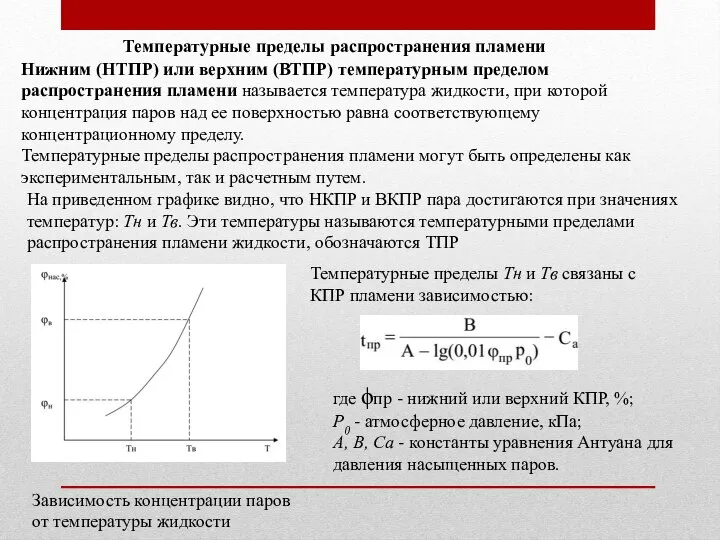

- 8. Нижним (НТПР) или верхним (ВТПР) температурным пределом распространения пламени называется температура жидкости, при которой концентрация паров

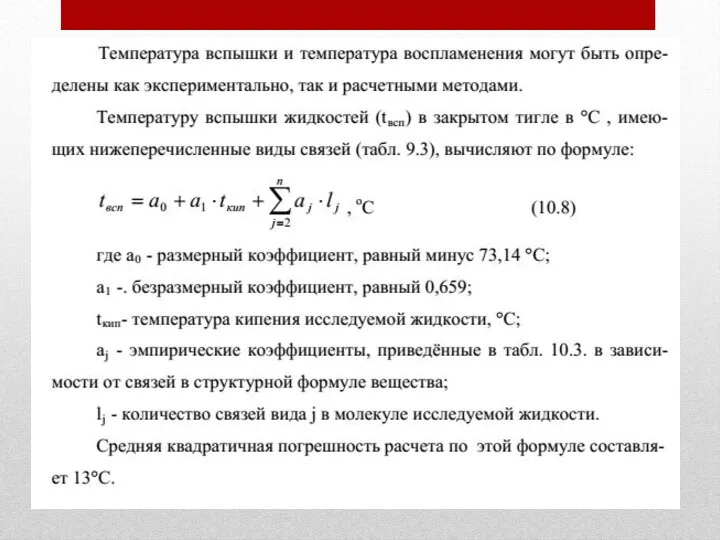

- 9. Температура вспышки. Температура воспламенения жидкости Температура вспышки - это наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в

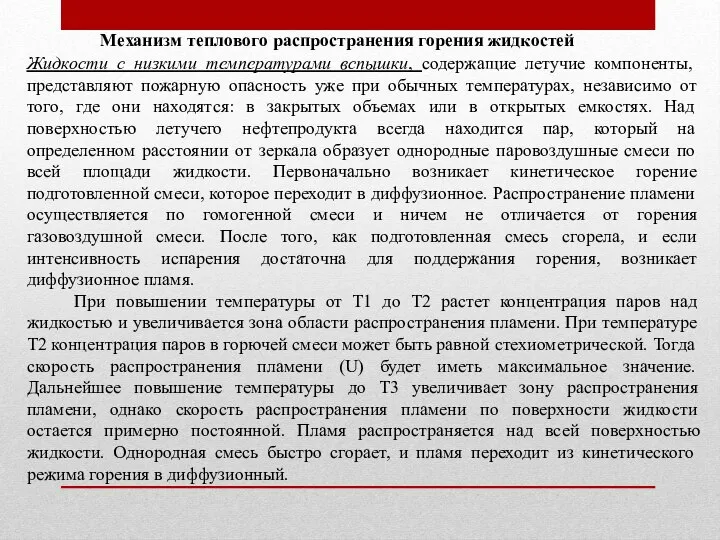

- 11. Механизм теплового распространения горения жидкостей Жидкости с низкими температурами вспышки, содержащие летучие компоненты, представляют пожарную опасность

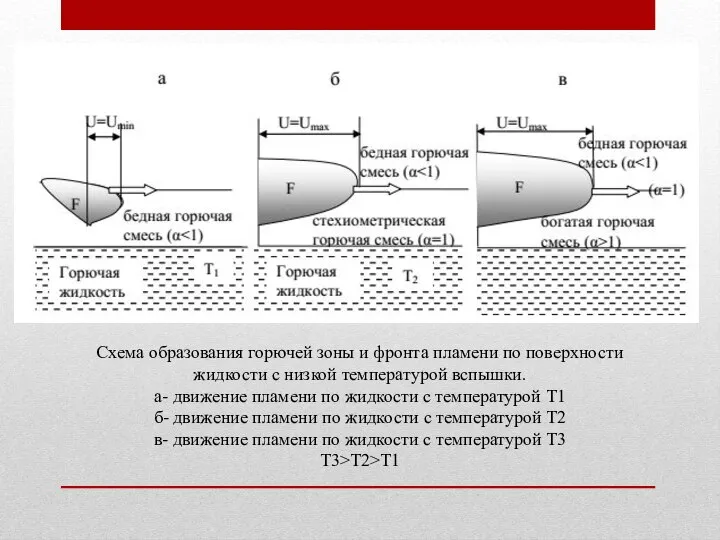

- 12. Схема образования горючей зоны и фронта пламени по поверхности жидкости с низкой температурой вспышки. а- движение

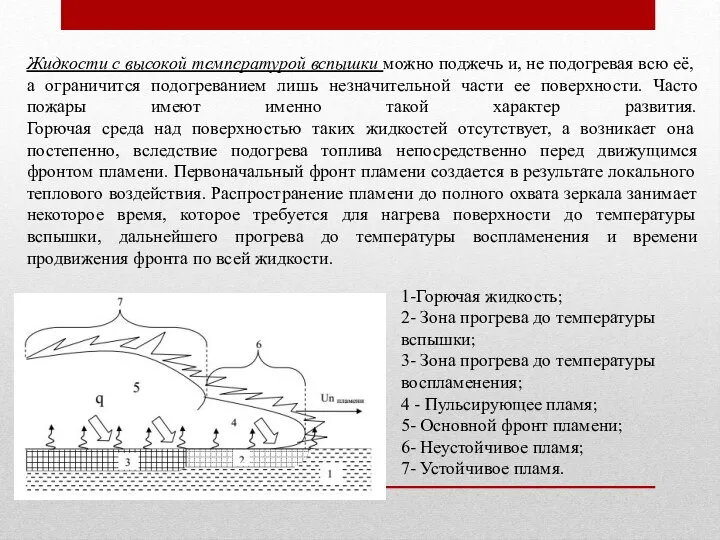

- 13. Жидкости с высокой температурой вспышки можно поджечь и, не подогревая всю её, а ограничится подогреванием лишь

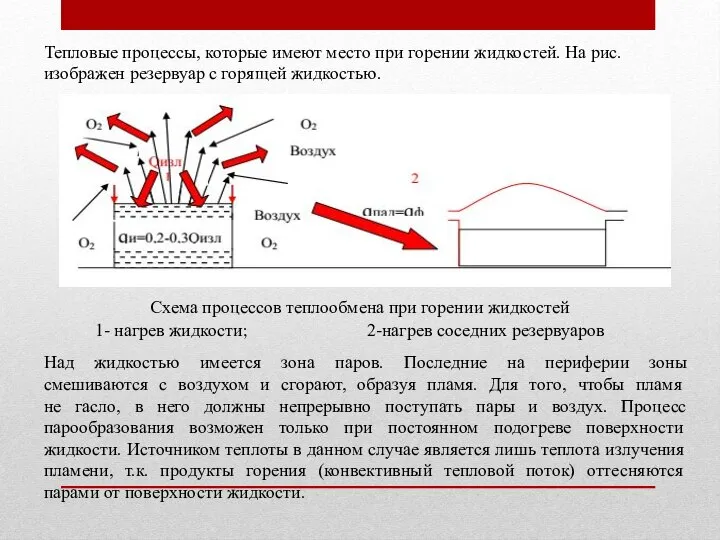

- 14. Тепловые процессы, которые имеют место при горении жидкостей. На рис. изображен резервуар с горящей жидкостью. Над

- 15. Основные характеристики горения жидкостей

- 20. 2. Цепные реакции горения газового топлива.

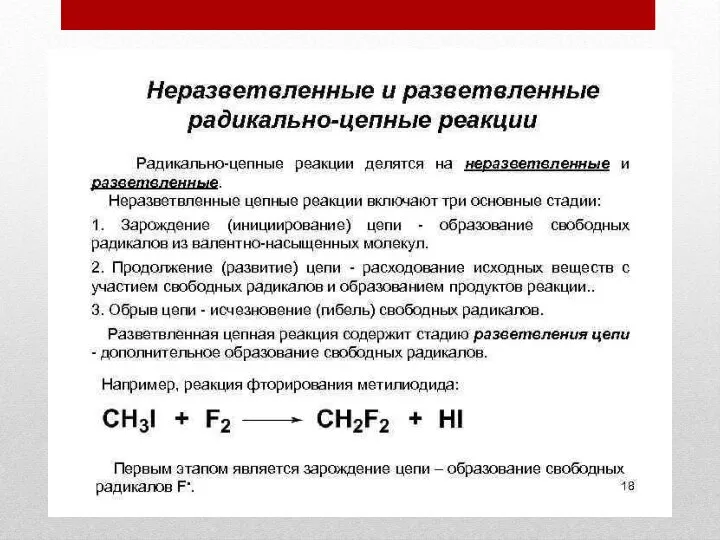

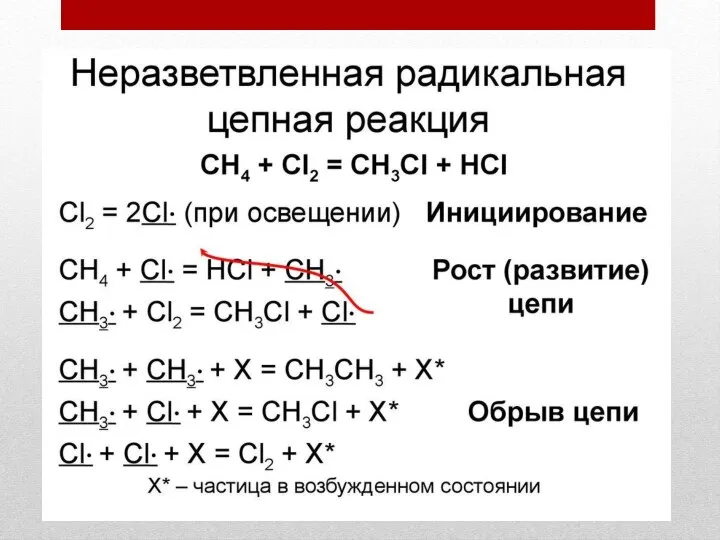

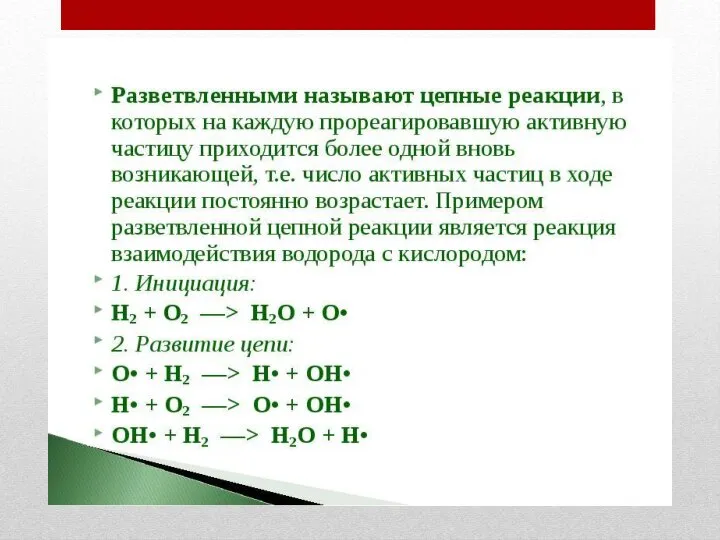

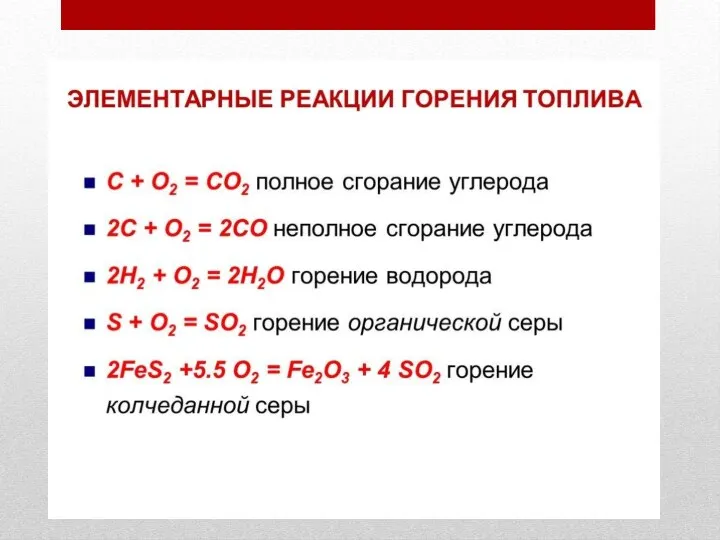

- 24. Сжигание газообразного топлива. В действительности реакции в веществах, находящихся в парогазовом состоянии, протекают чаще не между

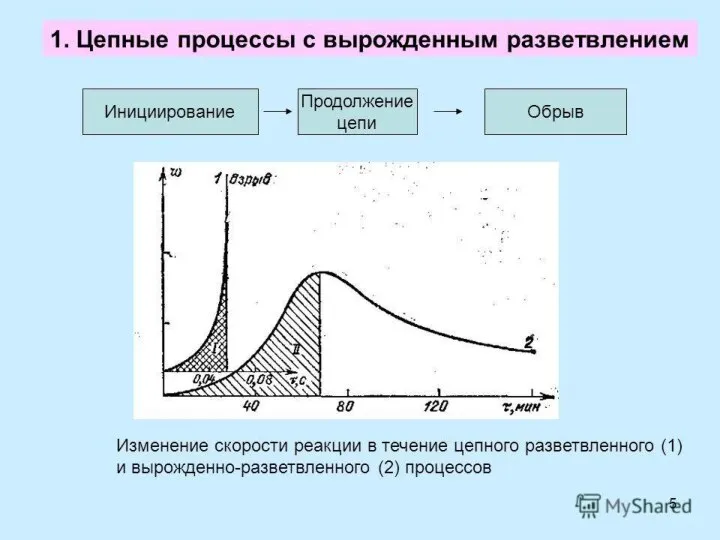

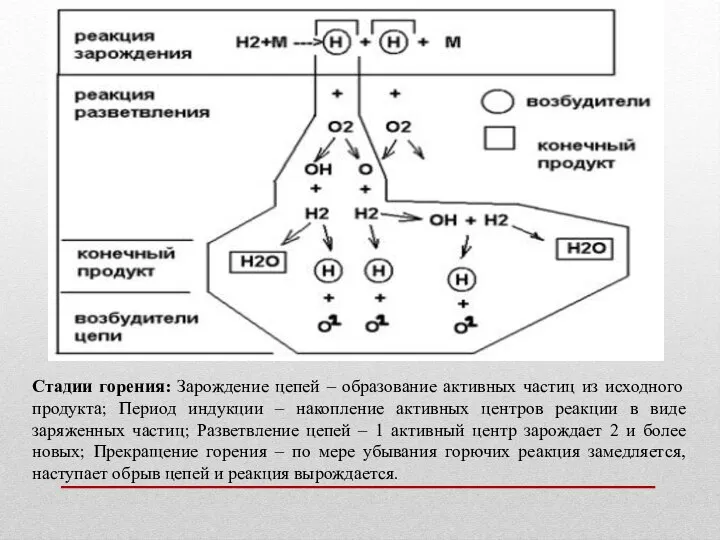

- 25. Стадии горения: Зарождение цепей – образование активных частиц из исходного продукта; Период индукции – накопление активных

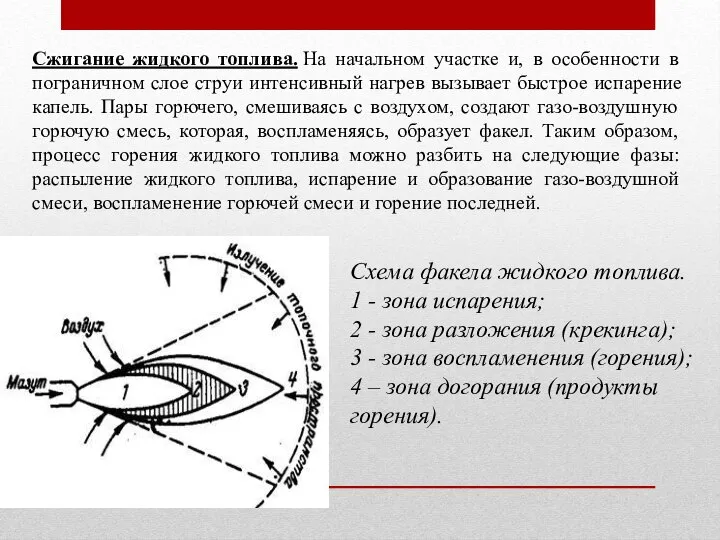

- 26. Сжигание жидкого топлива. На начальном участке и, в особенности в пограничном слое струи интенсивный нагрев вызывает

- 30. Скачать презентацию

Фотоэлектрические явления

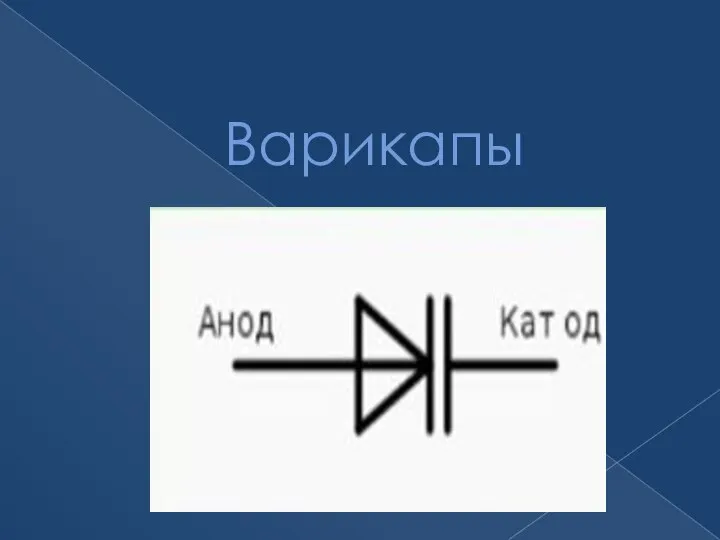

Фотоэлектрические явления Варикапы. Основные параметры варикапов

Варикапы. Основные параметры варикапов Сила Ампера Сила Лоренца

Сила Ампера Сила Лоренца Автосцепное устройство

Автосцепное устройство Электростатика. Основы электромеханики

Электростатика. Основы электромеханики Professional english for mechanics

Professional english for mechanics Логарифмы в физике

Логарифмы в физике Изучение тепловых явлений

Изучение тепловых явлений Система питания дизельных двигателей

Система питания дизельных двигателей Расчет бункеров

Расчет бункеров Типовой расчет №3. Молекулярная физика и термодинамика

Типовой расчет №3. Молекулярная физика и термодинамика Ремонт ходовой части. Ремонт электрооборудования

Ремонт ходовой части. Ремонт электрооборудования Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела Физические величины и единицы измерения. Лабораторная работа 1

Физические величины и единицы измерения. Лабораторная работа 1 Электрические явления

Электрические явления Почему луна не падает на землю, а земля на солнце

Почему луна не падает на землю, а земля на солнце Инерциальная система отсчета

Инерциальная система отсчета Мир тепловых явлений

Мир тепловых явлений Презентация на тему Энергия связи Дефект масс

Презентация на тему Энергия связи Дефект масс  Обобщающий урок Знатоки физики

Обобщающий урок Знатоки физики Ньютон и свет

Ньютон и свет Соединения заклёпками. Соединения без крепёжных деталей

Соединения заклёпками. Соединения без крепёжных деталей Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул Презентация на тему Поле чудес Галилео Галилей

Презентация на тему Поле чудес Галилео Галилей  Механическая работа. Мощность

Механическая работа. Мощность Физический диктант (9 класс). Взаимодействие тел. Колебания

Физический диктант (9 класс). Взаимодействие тел. Колебания Презентация на тему Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

Презентация на тему Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии  Дифференциал Недорослев А.А (1)

Дифференциал Недорослев А.А (1)