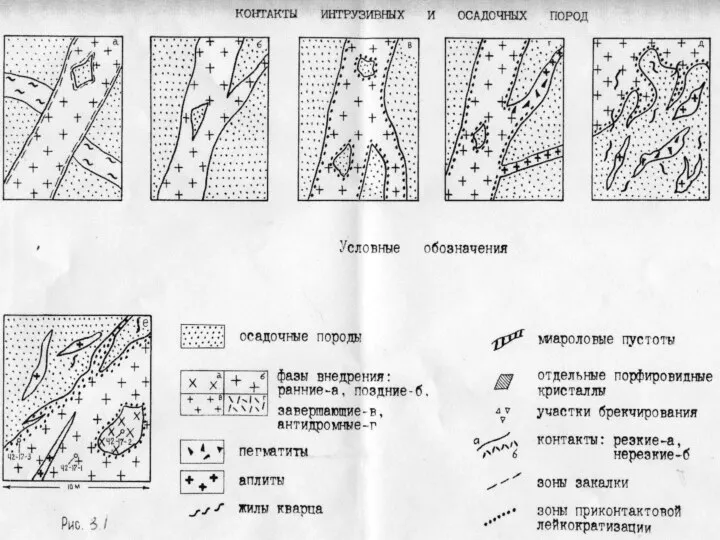

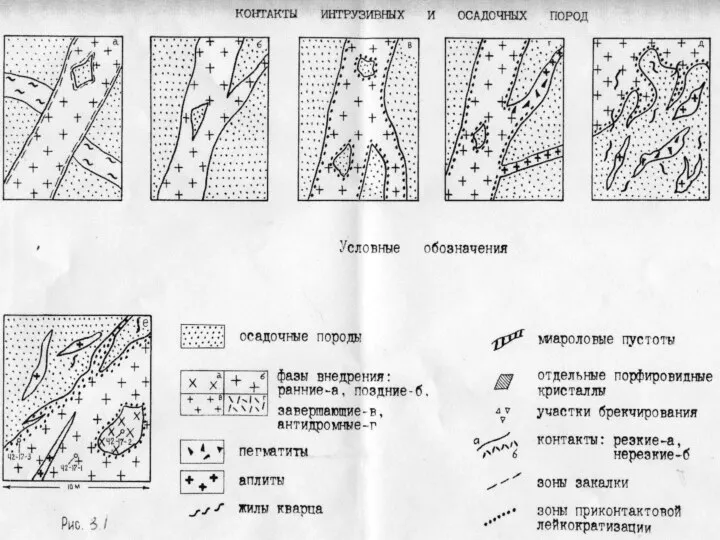

Слайд 2Контакты интрузивных и осадочных пород

1. При всем разнообразии интрузивных контактов они могут

быть сгруппированы по сумме признаков, характеризующих конкретные условия внедрения интрузивов.

2. Контакты первой группы (рис. 3.1 – а-е) относятся к числу «классических», когда магма внедряется в осадочные (а в общем случае – не интрузивные) породы, содержит их ксенолиты, причем линия контакта отчетливо срезает неоднородности во вмещающей среде (слоистость, контуры валунов, ранние жилы и т.д.).

Слайд 4Зоны закалки

1. В эндоконтактакте, когда температурный градиент высок видны зоны закаливания (а).

2.

Зоны закалавания отсутствуют (б), когда вмещающая среда была предварительно прогрета.

Слайд 5Зоны лейкократизации

1. Контакты (в) представляют собой интерес, поскольку характеризуются появлением зон лейкократизации.

2.

Их наличие в интрузивной породе на контакте с осадочной породой прямо указывает на их принадлежность именно к данной интрузивной фазе, поскольку других здесь просто нет.

3. Это позволяет правильно интерпретировать наличие лейкократовых оторочек в эндоконтактах.

Слайд 7Зоны лейкократизации

1. Мощности зон лейкократизации на контакте с не интрузивными породами наиболее

изменчивы и достигают максимальных значений.

2. Относительно тонкие апофизы во вмещающие породы нередко сложены как бы слившимися зонами лейкократизации и имеют состав аплита, пегматита, при этом если появляются пегматиты, они чаще расположены у начала апофиз, затем следуют аплиты, а в участках где апофизы вырождаются в нитевидный прожилок, там присутствует только кварц (г).

3. Подобные сочетания отражают в миниатюре процесс отщепления легкоподвижных компонентов и гидротерм при становлении интрузивных массивов в целом.

Слайд 8Ксенолиты лейкократовых пород во вмещающей толще

В случаях повышенной трещиноватости вмещающих пород, они

обычно пронизаны сетью прожилков, или аплитов, пегматитов, кварца (д).

Слайд 9Резкие контакты между интрузивными породами

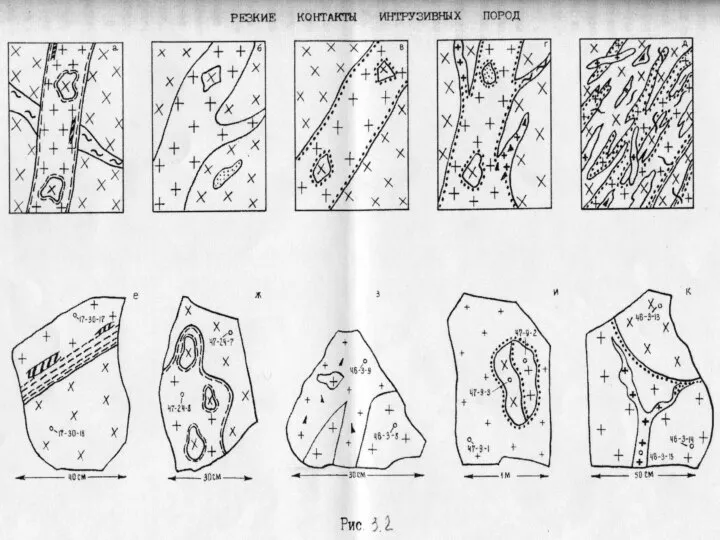

Резкие контакты интрузивных пород (рис. 3,2 а-к) отличаются

четкой границей, они сопровождаются:

1) зонами закалки (а, е, ж);

2) зонами лейкократизации (в, г, д, и, к);

3) не имеют зон лейкократизации, но контакты хорошо различимы вследствие разного макроскопического облика пород (а, б).

Слайд 11Зоны закалки

1. Зоны закалки чаще встречаются на контактах пород разных комплексов.

2.

На их внутренних, удаленных от контакта поверхностях, появляются миароловые линзовидные пустоты.

3. Механизм образования этих миароловых пустот аналогичен появлению зон лейкократизации.

4. Отличия заключаются в том, что экраном служит не поверхность контакта с ранней фазой, а остеклованная корка поздней фазы внедрения (а, е).

Слайд 12Зоны лейкократизации на контакте интрузивных пород

1. Состав зон лейкократизации и апофиз более

разнообразен и неоднороден, среди них чаще встречаются линзовидные монокварцевые прожилки.

2. В участках повышенной трещиноватости или тектонических подвижек, сопровождающих внедрение расплава, нередко образуются зоны сочетания полосовидных, линзовидных инъекций и ксенолитов, прожилков, линз, желваков, аплитов, пегматитов, жил кварца (д).

3. Соотношения между ними могут быть правильно интерпретированы лишь при достаточно детальных наблюдениях зон лейкократизации и гораздо реже встречающихся в таких случаях – закалки.

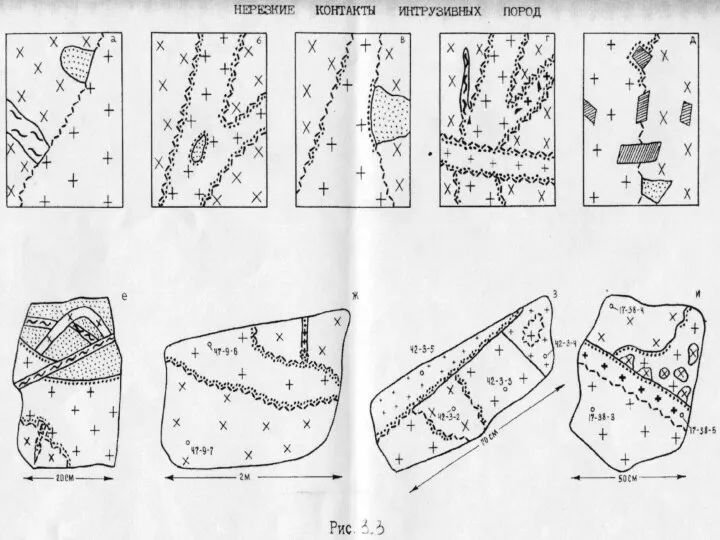

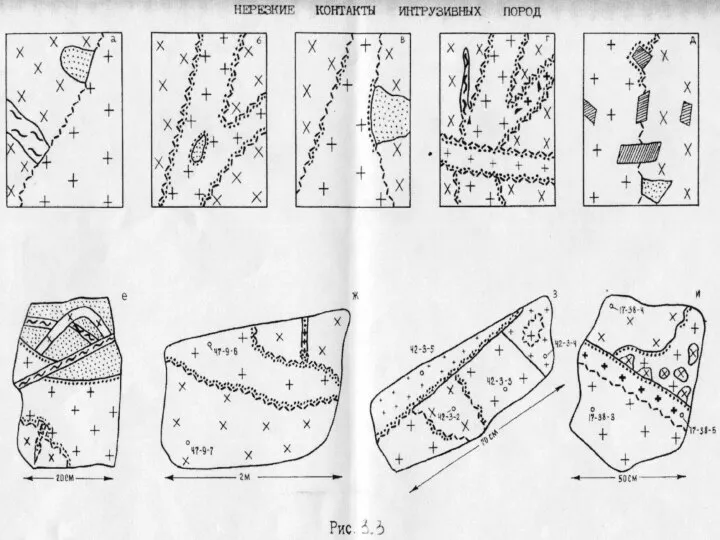

Слайд 13Нерезкие контакты интрузивных пород

1. Нерезкие контакты интрузивных пород (рис. 3,3 а-и) наиболее

часты, более всего свойственны различным фазам одного комплекса.

2. Именно в отношении этой разновидности контактов обычно применяются понятия «постепенный переход», «фациальный переход», «фациальная граница» и т.п.

3. Зон закалок во всех этих случаях не бывает, что указывает на незначительную величину температурных градиентов.

4. Нерезкие контакты отмечаются между породами соседствующих в магматической шкале комплексов, что позволяет предполагать отсутствие существенного перерыва между временем их формирования.

Слайд 15Зоны лейкократизации

1.Зоны лейкократизации обычно выражены слабо.

2. Иногда они прерываются (в, д,

з, и) или отсутствуют(а, з), возможно потому, что поверхность контакта не успевает приобрести свойств экрана и остается взаимопроницаемой для легкоподвижных компонентов сближенных во времени контактирующих фаз.

Слайд 16Последовательность внедрения

1. Последовательность внедрения устанавливается по срезанию неоднородностей в более ранних породах

(а, в-е, з, и), наличию зон лейкократизации, апофиз (б, г, е, ж), ксенолитов в том или ином их сочетании.

2. Характер контактов позволяет с необходимой достоверностью выделять разновозрастные генерации гидротермальных жил(е).

3. Особенно ярко «постепенный» характер контактов выражен в средне- крупнозернистых и порфировидных породах (д).

Слайд 181. Минеральные индивидуумы в порфировых вкрапленниках (обычно калишпат, плагиоклаз, реже – кварц,

иногда темноцветные) могут располагаться вкрест зоны контакта или вдоль ее оси, находясь одновременно в породах разных фаз.

2. Это объясняется тем, что контактирующие фазы внедряются непосредственно одна за другой, имеют достаточно близкий состав вкрапленников и остаточного расплава и, различаясь по их количественному соотношению, кристаллизуются в условиях низкого температурного градиента или его отсутствия.

3. При этом полное затвердевание происходит практически одновременно, поэтому резкая граница между фазами отсутствует, а зоны лейкократизации в случае их проявления конформны идиоморфным ограничениям кристаллов ранней фазы.

4. Такие контакты, не сопровождаясь резким изменением вещественных признаков, в хронологическом отношении вполне отчетливы, что доказывается фактами срезания неоднородностей в ранней фазе.

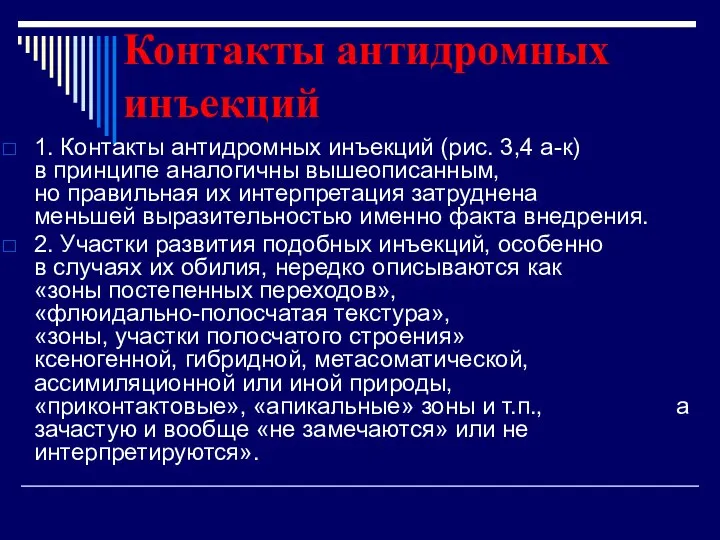

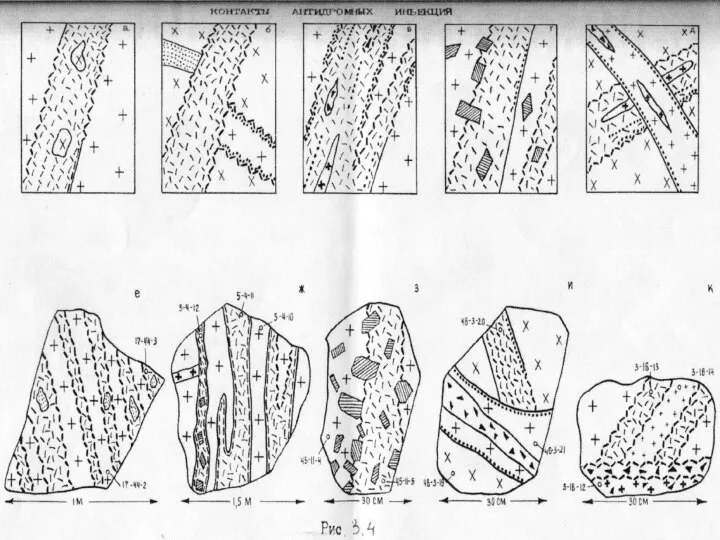

Слайд 19Контакты антидромных инъекций

1. Контакты антидромных инъекций (рис. 3,4 а-к) в принципе аналогичны

вышеописанным, но правильная их интерпретация затруднена меньшей выразительностью именно факта внедрения.

2. Участки развития подобных инъекций, особенно в случаях их обилия, нередко описываются как «зоны постепенных переходов», «флюидально-полосчатая текстура», «зоны, участки полосчатого строения» ксеногенной, гибридной, метасоматической, ассимиляционной или иной природы, «приконтактовые», «апикальные» зоны и т.п., а зачастую и вообще «не замечаются» или не интерпретируются».

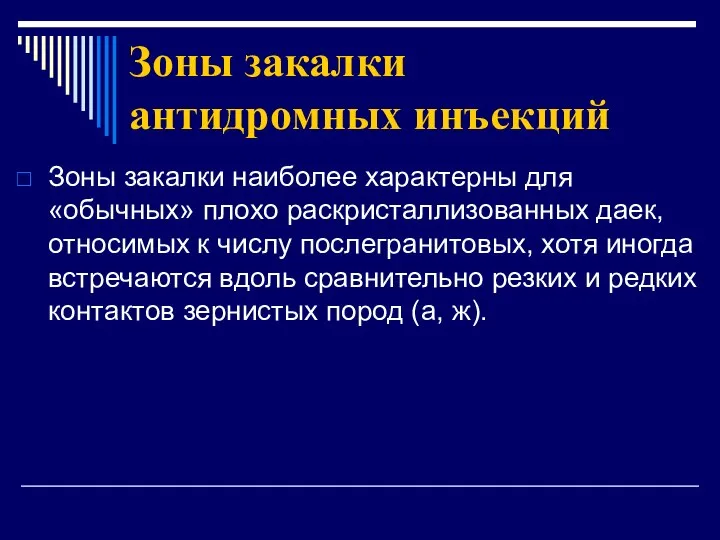

Слайд 21Зоны закалки

антидромных инъекций

Зоны закалки наиболее характерны для «обычных» плохо раскристаллизованных даек, относимых

к числу послегранитовых, хотя иногда встречаются вдоль сравнительно резких и редких контактов зернистых пород (а, ж).

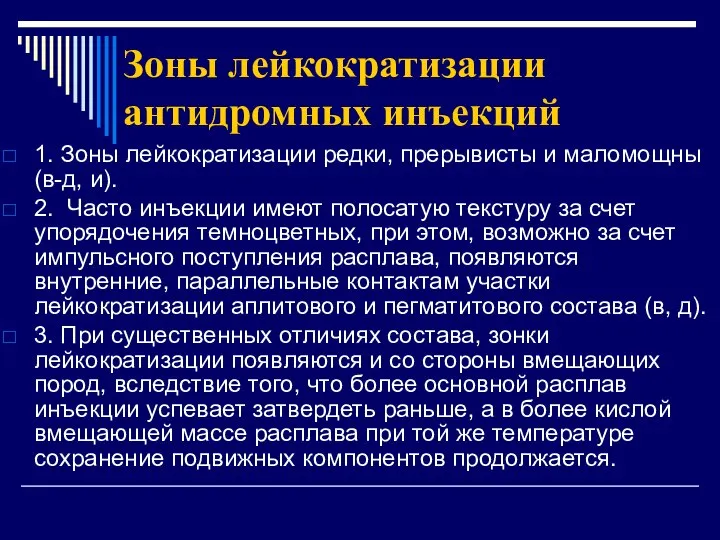

Слайд 22Зоны лейкократизации антидромных инъекций

1. Зоны лейкократизации редки, прерывисты и маломощны (в-д, и).

2.

Часто инъекции имеют полосатую текстуру за счет упорядочения темноцветных, при этом, возможно за счет импульсного поступления расплава, появляются внутренние, параллельные контактам участки лейкократизации аплитового и пегматитового состава (в, д).

3. При существенных отличиях состава, зонки лейкократизации появляются и со стороны вмещающих пород, вследствие того, что более основной расплав инъекции успевает затвердеть раньше, а в более кислой вмещающей массе расплава при той же температуре сохранение подвижных компонентов продолжается.

Из опыта формирования и развития универсальных учебных действий на уроках химии

Из опыта формирования и развития универсальных учебных действий на уроках химии Выбор материала для изготовления зубчатых колес

Выбор материала для изготовления зубчатых колес Реализация примерной адаптированной основной общеобразовательной программы по предмету Химия

Реализация примерной адаптированной основной общеобразовательной программы по предмету Химия Относительная молекулярная массa. Химический диктант

Относительная молекулярная массa. Химический диктант Молочная кислота

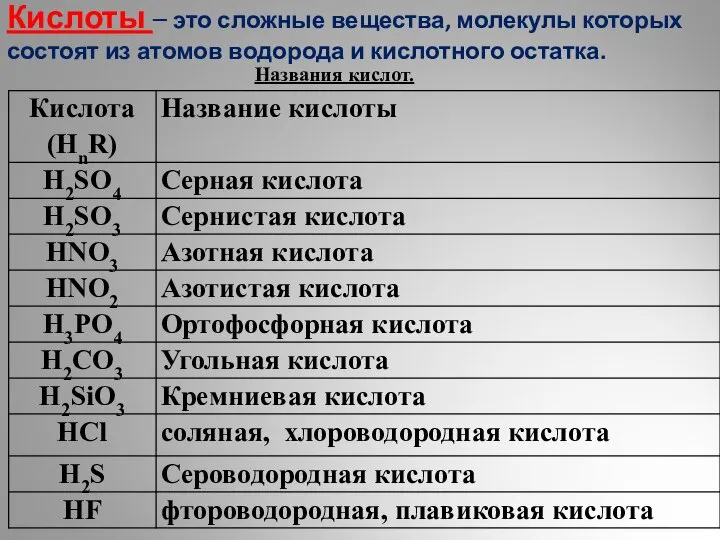

Молочная кислота Кислоты. Классификация

Кислоты. Классификация 564481

564481 Моль с точки зрения технолога

Моль с точки зрения технолога Закономерности протеканий химических реакций

Закономерности протеканий химических реакций Научно-исследовательская деятельность учащихся в процессе изучения химии

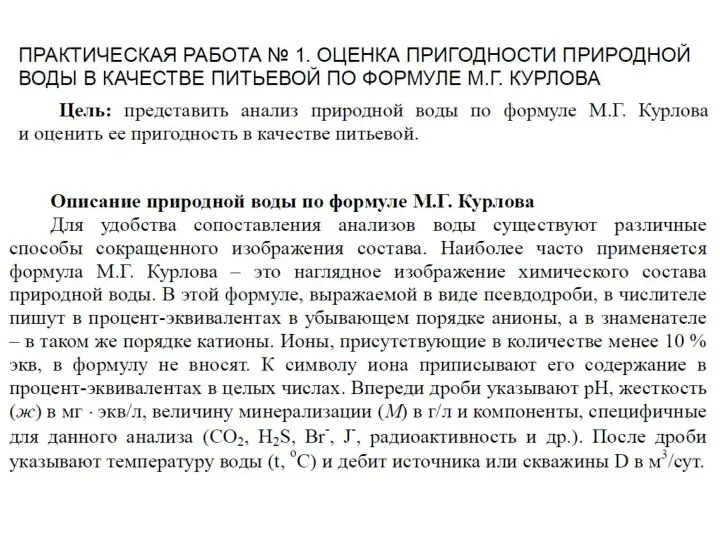

Научно-исследовательская деятельность учащихся в процессе изучения химии Оценка пригодности природной воды в качестве питьевой по формуле М.Г. Курлова

Оценка пригодности природной воды в качестве питьевой по формуле М.Г. Курлова Диаграмма состояния железо-цементит

Диаграмма состояния железо-цементит Основания

Основания Веселый химический КВН

Веселый химический КВН Разнообразие веществ. 3 класс

Разнообразие веществ. 3 класс Химия в загадках

Химия в загадках Презентация на тему Ковалентная химическая связь

Презентация на тему Ковалентная химическая связь  Дисперсные системы

Дисперсные системы Кислоты

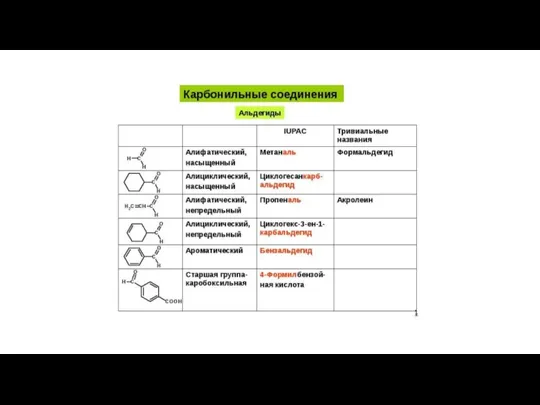

Кислоты Карбонильные соединения (альдегиды)

Карбонильные соединения (альдегиды) Современное представление о строении атома, S- и P- орбитали

Современное представление о строении атома, S- и P- орбитали Презентация на тему Химические свойства бензола. Получение, применение

Презентация на тему Химические свойства бензола. Получение, применение  Окислительно-восстановительные реакции

Окислительно-восстановительные реакции Химия углеводов

Химия углеводов Роль химии в решении экологических проблем

Роль химии в решении экологических проблем Презентация на тему Гидролиз солей

Презентация на тему Гидролиз солей  Курс химии для основных академических направлений подготовки специалистов НИЯУ МИФИ

Курс химии для основных академических направлений подготовки специалистов НИЯУ МИФИ Неметаллы. Особенности электронного строения атомов НМ

Неметаллы. Особенности электронного строения атомов НМ