Содержание

- 2. Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, приемущественно связанное с дегенерацией дофаминергических нейронов чёрной субстанции

- 3. При болезни Паркинсона поражаются структуры экстрапирамидной системы -базальные ядра, чёрное вещество, голубое пятно и другие. Наиболее

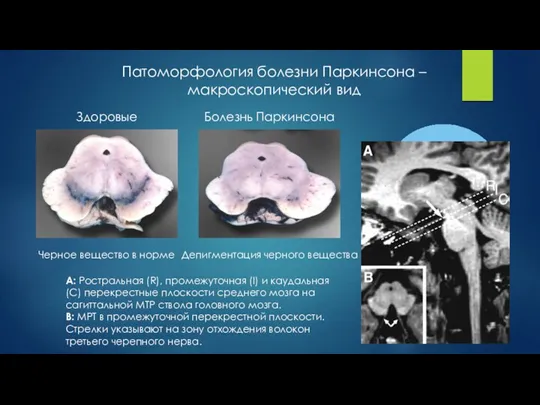

- 4. Патоморфология болезни Паркинсона – макроскопический вид

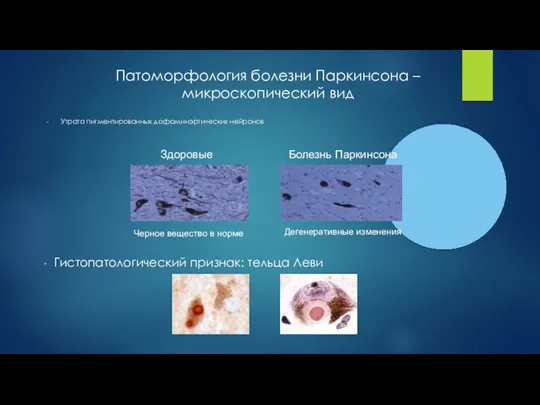

- 5. Патоморфология болезни Паркинсона – микроскопический вид Здоровые Утрата пигментированных дофаминэргических нейронов Болезнь Паркинсона Черное вещество в

- 6. В основе патогенеза болезни Паркинсона лежит прогрессирующая дегенерация дофаминергических нейронов черной субстанции, что приводит к нарушению

- 7. Клиническая картина Классическая тетрада моторных признаков: гипокинезия (брадикинезия и олигокинезия); мышечная ригидность (повышение тонуса скелетных мышц

- 8. Гипокинезия (брадикинезия) проявляется замедлением и уменьшением количества движений. Гипокинезия наиболее часто проявляется в туловище, конечностях, мышцах

- 9. Дифференциальная диагностика В первую очередь болезнь Паркинсона следует дифференцировать с синдромом паркинсонизма. В клинической практике приходиться

- 10. Критерии, подтверждающие диагноз болезни Паркинсона (не менее трех признаков) Одностороннее начало Тремор покоя Прогрессирующее течение Сохранение

- 11. Лечение Лекарственная терапия БП должна быть направлена на приостановление и уменьшение нейродегенеративного процесса в нигростриарных нейронах

- 12. Причины смерти Смерть при болезни Паркинсона может наступить как в результате патологического процесса, так и от

- 13. Перелом альвеолярных отростков челюстей По локализации: 1) односторонние, двусторонние; 2) переломы тела челюсти (открытые, т. е.

- 14. Переломы венечного отростка встречаются редко, чаще при переломе скулового комплекса. Отломленный фрагмент нижней челюсти (венечный отросток)

- 15. Пальпаторное обследование нижней челюсти нужно начинать с неповрежденной и заканчивать поврежденной стороной, передвигая кончики пальцев по

- 16. Принципы лечения Репозиция Иммобилизация (гладкой шиной-скобой при наличии достаточного количества устойчивых зубов: не менее 2-3 зубов)

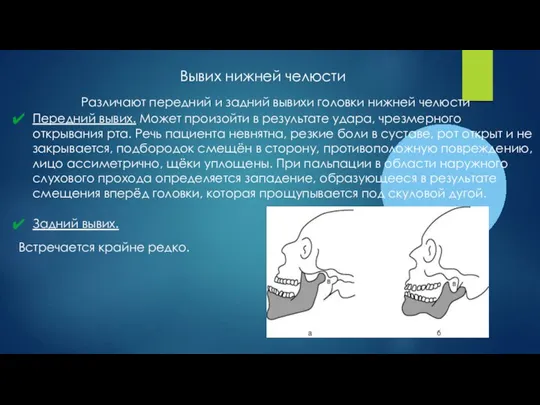

- 17. Вывих нижней челюсти Различают передний и задний вывихи головки нижней челюсти Передний вывих. Может произойти в

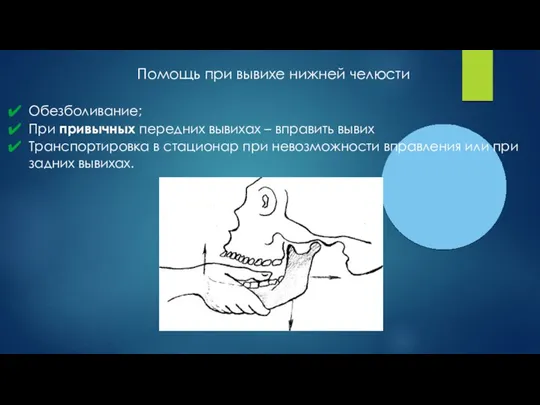

- 18. Помощь при вывихе нижней челюсти Обезболивание; При привычных передних вывихах – вправить вывих Транспортировка в стационар

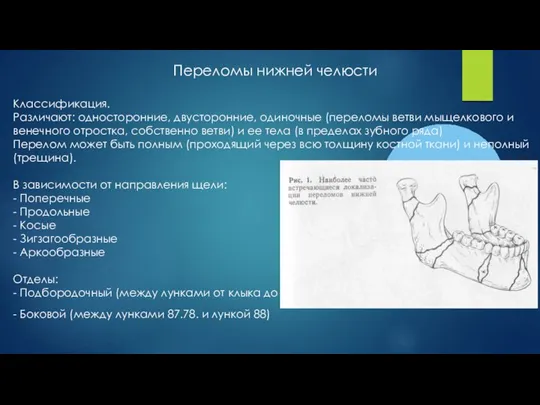

- 19. Переломы нижней челюсти Классификация. Различают: односторонние, двусторонние, одиночные (переломы ветви мыщелкового и венечного отростка, собственно ветви)

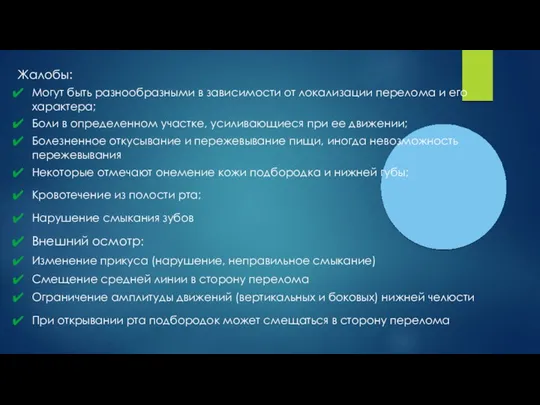

- 20. Жалобы: Могут быть разнообразными в зависимости от локализации перелома и его характера; Боли в определенном участке,

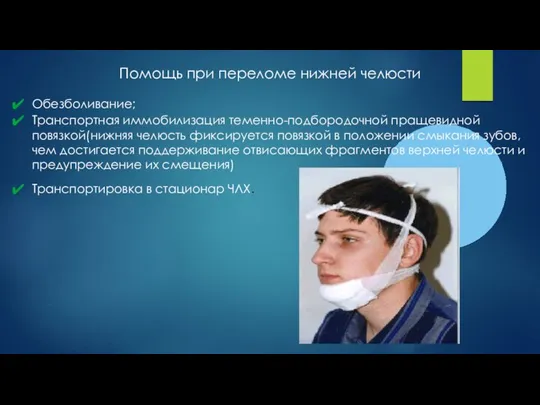

- 21. Помощь при переломе нижней челюсти Обезболивание; Транспортная иммобилизация теменно-подбородочной пращевидной повязкой(нижняя челюсть фиксируется повязкой в положении

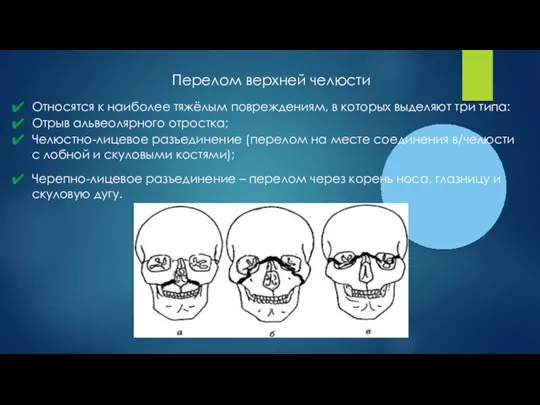

- 22. Перелом верхней челюсти Относятся к наиболее тяжёлым повреждениям, в которых выделяют три типа: Отрыв альвеолярного отростка;

- 23. Клиника перелома верхней челюсти При переломе альвеолярного отростка: - боли, кровотечение, возникшая подвижность зубов, невозможность сомкнуть

- 24. Клиника перелома верхней челюсти При челюстно-лицевом разъединении: - всегда сопряжён с сотрясением и ушибом головного мозга;

- 25. Клиника перелома верхней челюсти При черепно-лицевом разъединении: - осложняется переломом основания черепа и развитием травматического шока;

- 26. Первая помощь Остановка кровотечения; Обеспечение свободного дыхания; Обезболивание; Транспортная иммобилизация. Наиболее эффективная временная иммобилизация отломков верхней

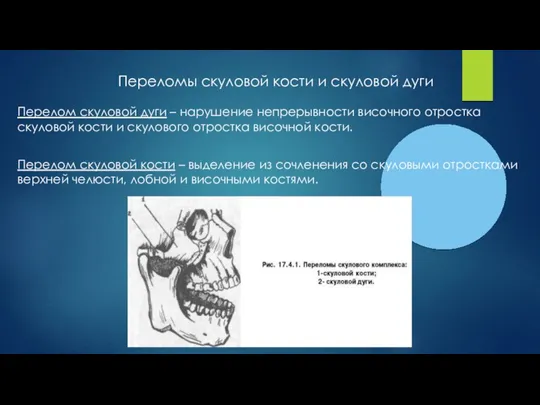

- 27. Переломы скуловой кости и скуловой дуги Перелом скуловой дуги – нарушение непрерывности височного отростка скуловой кости

- 28. Клинически переломы скуловой кости диагностируются на основании следующих признаков: западение скуловой области наличие "ступеньки" в области

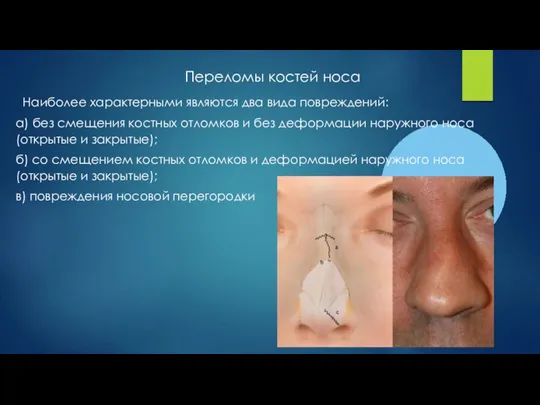

- 29. Переломы костей носа Наиболее характерными являются два вида повреждений: а) без смещения костных отломков и без

- 31. Скачать презентацию

Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, остеомиелит

Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, остеомиелит Ошибки и осложнения при транспортной иммобилизации

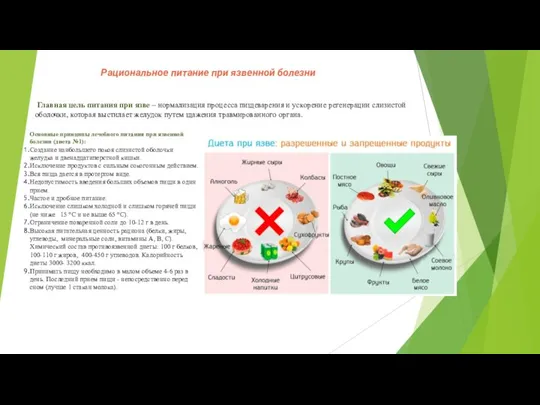

Ошибки и осложнения при транспортной иммобилизации Основные принципы лечебного питания при язвенной болезни (диета №1)

Основные принципы лечебного питания при язвенной болезни (диета №1) metody_prostei_774_shei_774_fizioterapii

metody_prostei_774_shei_774_fizioterapii Острые лейкозы и МДС/МПЗ у детей. Детские болезни. Гематология детского возраста

Острые лейкозы и МДС/МПЗ у детей. Детские болезни. Гематология детского возраста Види хвороб

Види хвороб Дезинфекция в ветеринарной практике

Дезинфекция в ветеринарной практике Оптимизация оперативного приема в эндокринной хирургии c применением высокочастотной электросварочной технологии

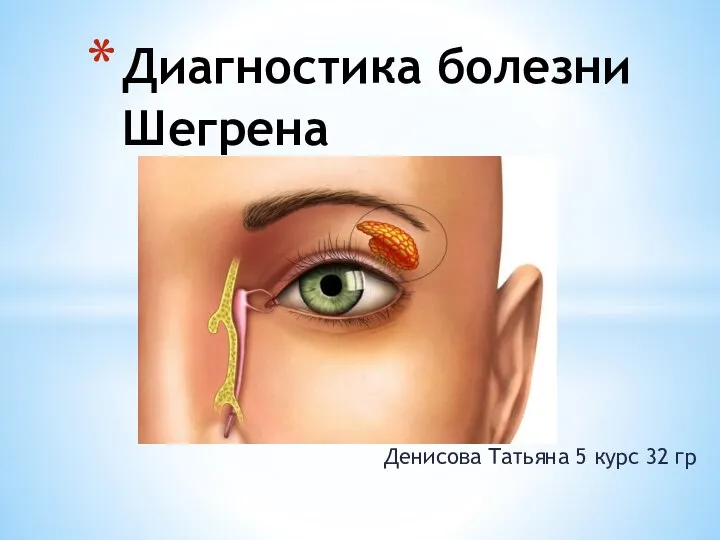

Оптимизация оперативного приема в эндокринной хирургии c применением высокочастотной электросварочной технологии Диагностика болезни Шегрена

Диагностика болезни Шегрена Д – Гипервитаминозы

Д – Гипервитаминозы Псевдокиприан. Заблуждения и злоупотребления мира. VII век

Псевдокиприан. Заблуждения и злоупотребления мира. VII век Системная красная волчанка! (СКВ)

Системная красная волчанка! (СКВ) Респираторлы дистресс-синдромының медикаментозды терапиясы

Респираторлы дистресс-синдромының медикаментозды терапиясы Основы организации медицинской помощи населению

Основы организации медицинской помощи населению Анатомия зубов

Анатомия зубов Ауыр дәрежелі гистациалық гипертензия

Ауыр дәрежелі гистациалық гипертензия Заболевания легких

Заболевания легких Балалардағы аш ішек пен тоқ ішектің сәулелі диагностикасы

Балалардағы аш ішек пен тоқ ішектің сәулелі диагностикасы Механизм действия бактериальных токсинов

Механизм действия бактериальных токсинов Хирургические методы лечения заболеваний пародонта: лоскутные операции и методы остеопластики дефектов альвеолярного отростка

Хирургические методы лечения заболеваний пародонта: лоскутные операции и методы остеопластики дефектов альвеолярного отростка Алкогольное поражение печени

Алкогольное поражение печени Миелопролиферативтік аурулар бір немесе бірнеше гематопоэтических жасушалық желілерін немесе дәнекер тіндік элементтердің

Миелопролиферативтік аурулар бір немесе бірнеше гематопоэтических жасушалық желілерін немесе дәнекер тіндік элементтердің Советы педиатра

Советы педиатра Интеллект и интеллектуальная недостаточность

Интеллект и интеллектуальная недостаточность Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям

Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям Распространенность и социологические аспекты ВИЧ-инфекции

Распространенность и социологические аспекты ВИЧ-инфекции Электрические травмы и их последствия

Электрические травмы и их последствия Анатомическая характеристика сердечно-сосудистой и лимфатической систем

Анатомическая характеристика сердечно-сосудистой и лимфатической систем