Содержание

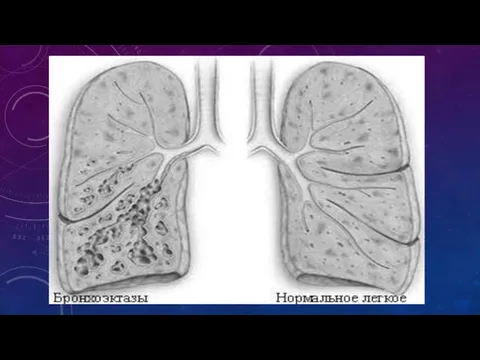

- 3. Бронхоэктазия — хроническое воспалительное заболевание бронхолегочной системы, которое сопровождается расширением бронхов и пневмосклеротическими изменениями

- 4. Наибольшей является группа приобретенных бронхоэктазии: чаще всего они являются следствием повторных пневмоний, перенесенных в раннем возрасте.

- 5. По всей вероятности, в одних случаях начальным этапом в формировании бронхоэктазов является хронический бронхит, приводящий и

- 6. Врожденные бронхоэктазии чаще имеют вид грубых мешотчатых или кистевидных расширений («поликистозное легкое»). К врожденным порокам относят

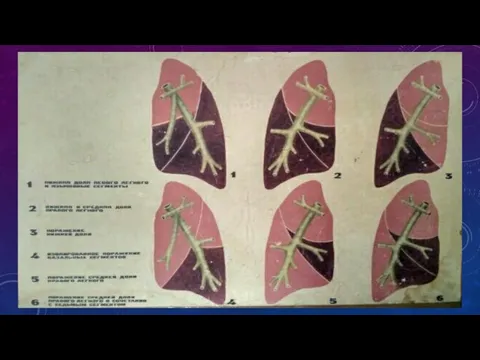

- 7. КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХОЭКТАЗИИ: 1) по генезу: приобретенные, дизонтогенетические, врожденные; 2) по форме: цилиндрические, мешотчатые, кистевидные; 3) по

- 9. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА При бронхоэктазиях у детей она определяется в первую очередь обширностью поражения и степенью расстройств

- 10. Когда процесс ограничивается одной, а иногда и двумя долями, физическое развитие детей и их внешний вид

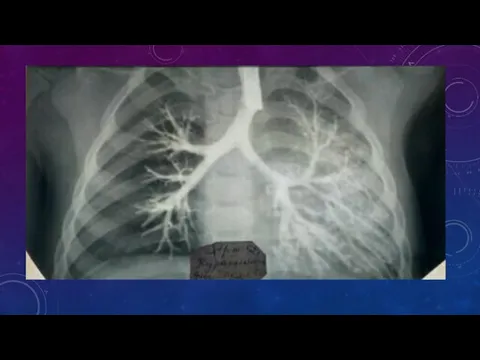

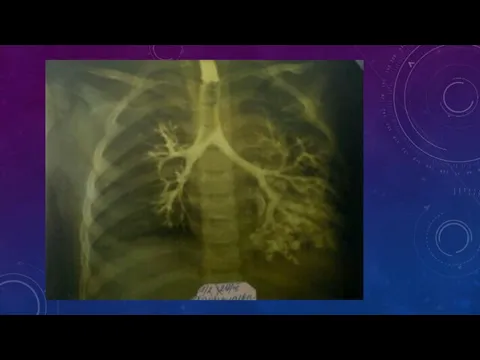

- 11. ДИАГНОСТИКА В первую очередь проводят обзорную рентгеноскопию органов грудной клетки и рентгенографию. Изменения, обнаруживаемые при этих

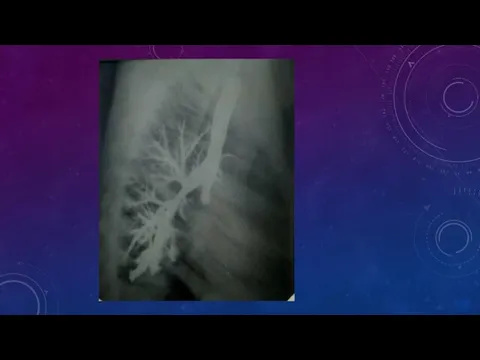

- 12. Необходимым исследованием при подозрении на бронхоэктазию служит бронхоскопия. На основании бронхоскопических данных определяют показания к бронхографическому

- 13. Бронхографию, особенно у детей, следует выполнять водорастворимыми контрастными веществами, поскольку они всасываются и быстро выводятся из

- 19. ЛЕЧЕНИЕ Лечение бронхоэктазий у детей проводится путем радикальной операции с удалением пораженной части легкого. Торакоскопическая резекция

- 21. Скачать презентацию

Слайд 3Бронхоэктазия — хроническое воспалительное заболевание бронхолегочной системы, которое сопровождается расширением бронхов и

Бронхоэктазия — хроническое воспалительное заболевание бронхолегочной системы, которое сопровождается расширением бронхов и

Слайд 4Наибольшей является группа приобретенных бронхоэктазии: чаще всего они являются следствием повторных пневмоний,

Наибольшей является группа приобретенных бронхоэктазии: чаще всего они являются следствием повторных пневмоний,

В анамнезе можно встретить указания на связь заболевания с такими инфекциями, как корь, коклюш, грипп. Пневмонии подобной этиологии часто сопровождаются ателектазами, которым принадлежит немалая роль в развитии хронического воспаления, на что указывал еще Н. Ф. Филатов. Повторные пневмонии не только вовлекают в процесс все новые и новые участки легкого, но и превращают бронх в функционально мертвую трубку.

У многих детей с бронхоэктазиями обнаруживается воспалительный процесс в придаточных пазухах носа (гайморит, фронтит, этмоидит) или носоглотке (тонзиллит, аденоидные вегетации). Эти очаги инфекции играют немаловажную роль не только в поддержании, но и в происхождении хронического процесса в бронхолегочной ткани.

Слайд 5По всей вероятности, в одних случаях начальным этапом в формировании бронхоэктазов является

По всей вероятности, в одних случаях начальным этапом в формировании бронхоэктазов является

Приобретенные бронхоэктазии могут быть следствием инородных тел бронхов. Особенно это относится к неудаленным органическим инородным телам.

В последнее время большую роль в происхождении бронхоэктазии отводят кистозному фиброзу поджелудочной железы (муковисцидозу). При этом наследственном заболевании нарушается секреция ряда экзокринных желез пищеварительного тракта и дыхательных путей. Железы вырабатывают густую замазкообразную слизь, закупоривающую не только их выводные протоки, но и просвет полых органов (кишечника, бронхов). Нарушение проходимости бронхов и инфицирование ведут к ателектазам и бронхоэктазии.

Слайд 6Врожденные бронхоэктазии чаще имеют вид грубых мешотчатых или кистевидных расширений («поликистозное легкое»).

К врожденным

Врожденные бронхоэктазии чаще имеют вид грубых мешотчатых или кистевидных расширений («поликистозное легкое»).

К врожденным

Выделяют бронхоэктазии, являющиеся следствием постнатального порока развития, или дизонтогенетические. Дизонтогенетические бронхоэктазы чаще возникают на почве врожденного ателектаза. Легочная паренхима в участках ателектаза не дифференцируется, а склерозируется, наступает остановка всех формообразовательных процессов. Бронхи начинают расти по типу трубчатой железы с формированием бронхоэктазов.

Слайд 7КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХОЭКТАЗИИ:

1) по генезу: приобретенные, дизонтогенетические, врожденные;

2) по форме: цилиндрические, мешотчатые, кистевидные;

3)

КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХОЭКТАЗИИ:

1) по генезу: приобретенные, дизонтогенетические, врожденные;

2) по форме: цилиндрические, мешотчатые, кистевидные;

3)

4) по фазе процесса: обострение, ремиссия.

В диагнозе обязательно указывают наличие и степень дыхательной и сердечной недостаточности, сопутствующие заболевания и осложнения (абсцедирование, кровотечение).

Слайд 9КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

При бронхоэктазиях у детей она определяется в первую очередь обширностью

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

При бронхоэктазиях у детей она определяется в первую очередь обширностью

В анамнезе у большинства детей отмечаются повторные пневмонии, начавшиеся в грудном или раннем возрасте. Обычными являются жалобы на влажный кашель, который особенно выражен в период обострений. У некоторых больных отмечаются плохой аппетит, быстрая утомляемость, потливость, одышка при физической нагрузке. Судить о тяжести процесса в легком по количеству выделяемой мокроты у детей младшего возраста, как правило, не представляется возможным, так как они обычно ее проглатывают. Температура в периоды ремиссии остается нормальной или субфебрильной, но иногда отмечаются внезапные ее подъемы. Обострения, как правило, протекают с выраженной температурной реакцией. В настоящее время у детей редко встречаются крайне тяжелые осложненные формы, сопровождающиеся кровохарканьем, кровотечением, наличием зловонной мокроты.

Слайд 10Когда процесс ограничивается одной, а иногда и двумя долями, физическое развитие детей

Когда процесс ограничивается одной, а иногда и двумя долями, физическое развитие детей

Асимметрия грудной клетки, отставание одной ее половины при дыхании особенно выражены при тотальном поражении одного легкого, но в той или иной степени могут проявляться и при меньшем объеме поражения.

Слайд 11ДИАГНОСТИКА

В первую очередь проводят обзорную рентгеноскопию органов грудной клетки и рентгенографию. Изменения, обнаруживаемые

ДИАГНОСТИКА

В первую очередь проводят обзорную рентгеноскопию органов грудной клетки и рентгенографию. Изменения, обнаруживаемые

Прямыми и достоверными рентгенологическими признаками бронхоэктазии служат ателектазы или ячеистые просветления и кольцевидные («сотовидные») тени, соответствующие расширенным бронхам. Подобные изменения при бронхоэктазии рентгенологически выявляются почти у 1/3 больных. Преимущественно отмечается поражение нижних долей, реже — средней доли и язычковых сегментов. Соответственно и ателектазы наиболее часто отмечаются в области этих зон легкого. Обычно ателектазы имеют вид треугольных теней, примыкающих одной стороной к средостению. Особенно затруднительно выявление ателектаза нижней доли слева. Нужно учесть, что тень ателектаза в этих случаях накладывается на тень сердца и наружная граница ателектазированной доли контурируется в виде четкой полосы. При подозрении на ателектаз средней доли показаны рентгеноскопия и рентгенография в положении гиперлордоза. При тотальном поражении легкого отмечается некоторое уменьшение соответствующей половины грудной клетки, сужение межреберных промежутков, затемнение соответствующего легочного поля, особенно в нижних отделах, смещение средостения в сторону поражения.

Слайд 12Необходимым исследованием при подозрении на бронхоэктазию служит бронхоскопия. На основании бронхоскопических данных определяют

Необходимым исследованием при подозрении на бронхоэктазию служит бронхоскопия. На основании бронхоскопических данных определяют

Бронхоскопию у детей проводят под наркозом с применением миорелаксантов короткого срока действия. С этой целью наиболее широко используют дыхательный бронхоскоп.

Важным моментом является правильный подбор дыхательных трубок в зависимости от возраста ребенка. При этом руководствуются не только возрастом больного, но также индивидуальными различиями голосовой щели и характером патологического процесса.

Перед проведением бронхоскопии нужно совершенно четко представлять строение бронхиального дерева, вид и расположение долевых и сегментарных бронхиальных устьев.

Слайд 13Бронхографию, особенно у детей, следует выполнять водорастворимыми контрастными веществами, поскольку они всасываются

Бронхографию, особенно у детей, следует выполнять водорастворимыми контрастными веществами, поскольку они всасываются

Наиболее целесообразна методика бронхографии над наркозом с искусственной вентиляцией легких. Дыхание осуществляют через интубационную трубку или с помощью дыхательного бронхоскопа. Контрастное вещество вводят во время апноэ по катетеру, который постепенно подтягивают от нижнедолевого к верхнедолевому бронху. Первый снимок производят в положении на исследуемом боку, второй — в положении на спине. После тщательной аспирации контрастного вещества из бронхов приступают к контрастированию второго легкого.

Для правильной интерпретации бронхограмм необходимо ориентироваться в сегментарном строении легкого и картине разветвлений бронхиального дерева. Наиболее информативны бронхограммы в боковых проекциях, на которых хорошо видны все долевые и сегментарные бронхи. В норме бронхи заполняются контрастным веществом, вплоть до терминальных разветвлений, при этом они равномерно суживаются к периферии и имеют ровные, гладкие контуры. При бронхоэктазии на бронхограммах выявляются деформации бронхиального дерева: цилиндрические и мешковидные расширения бронхиальных стволов, без контрастирования терминальных отделов. В зонах ателектаза и склероза бронхи особенно деформированы и сближены.

Слайд 19ЛЕЧЕНИЕ

Лечение бронхоэктазий у детей проводится путем радикальной операции с удалением пораженной

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение бронхоэктазий у детей проводится путем радикальной операции с удалением пораженной

Торакоскопическая резекция в настоящее время может быть назначена операцией выбора при бронхоэктазии.

При поражении отдельных сегментов можно выполнить резекцию и экстирпацию бронхов этого сегмента по Э.А. Степанову.

Консервативное лечение показано при деформирующем бронхите, обострении процесса, временных или окончательных противопоказаниях к операции в случаях распространенной двусторонней бронхоэктазии и для подготовки больного к плановой операции.

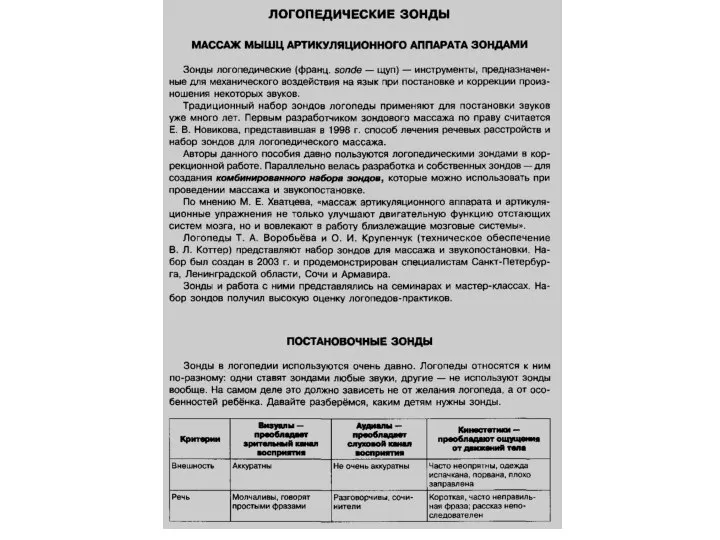

Массаж мышц артикуляционного аппарата зондами

Массаж мышц артикуляционного аппарата зондами Активность лиганда. Молекулярные дескрипторы

Активность лиганда. Молекулярные дескрипторы Приказы в хирургическом отделении регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим

Приказы в хирургическом отделении регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим О медицинских осмотрах декретированных групп населения

О медицинских осмотрах декретированных групп населения Мышцы и фасции головы

Мышцы и фасции головы Амебный менингоэнцефалит

Амебный менингоэнцефалит Эмфизематозный карбункул

Эмфизематозный карбункул Кардиоверсия при ФП - электрическая или фармакологическая

Кардиоверсия при ФП - электрическая или фармакологическая Азы ароматерапии

Азы ароматерапии Планирование семьи. Контрацепция

Планирование семьи. Контрацепция Первая помощь при укусе змеи и насекомых

Первая помощь при укусе змеи и насекомых Введение в лучевую диагностику

Введение в лучевую диагностику Диагностический подход к пациентам с солидными новообразованиями

Диагностический подход к пациентам с солидными новообразованиями Сестринское дело в Республике Казахстан. Технология милосердного ухода, доброты и качества жизни

Сестринское дело в Республике Казахстан. Технология милосердного ухода, доброты и качества жизни О качестве оказания медицинской помощи населению

О качестве оказания медицинской помощи населению ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция ТОО Прикасйпийский региональный центр охраны материнства и детства и экотоксикологии Caspian Clinic

ТОО Прикасйпийский региональный центр охраны материнства и детства и экотоксикологии Caspian Clinic آناتومی_و_فیزیولوژی_دستگاه_گوارش

آناتومی_و_فیزیولوژی_دستگاه_گوارش 6 марта - международный день зубного врача

6 марта - международный день зубного врача Курение и болезни

Курение и болезни Облитерирующий тромбангиит

Облитерирующий тромбангиит Wsparcie żywieniowe. Drogi żywieniowe

Wsparcie żywieniowe. Drogi żywieniowe Острый аппендицит у детей

Острый аппендицит у детей Хронический гастрит у детей

Хронический гастрит у детей Методики пункции суставов

Методики пункции суставов Тема 2.2: Двигательная активность и закаливание организма

Тема 2.2: Двигательная активность и закаливание организма Гомеопатия

Гомеопатия Д – Гипервитаминозы

Д – Гипервитаминозы