Содержание

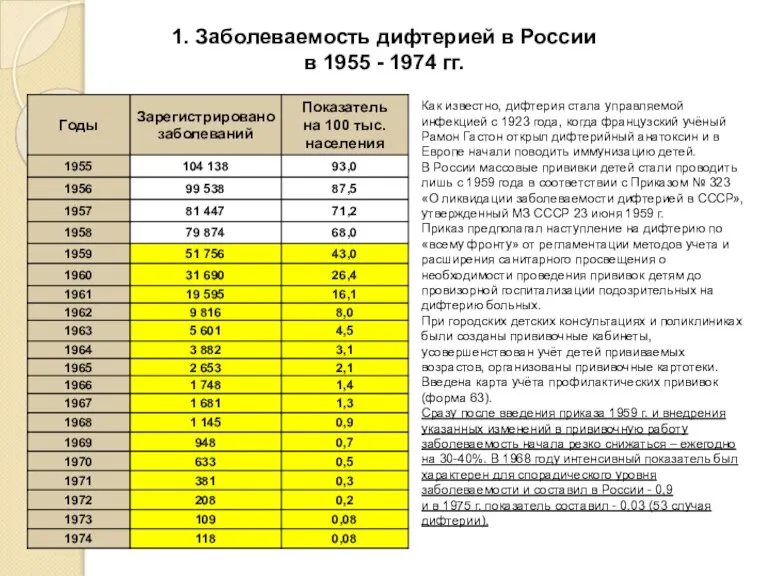

- 2. 1. Заболеваемость дифтерией в России в 1955 - 1974 гг. Как известно, дифтерия стала управляемой инфекцией

- 3. 2. Показатели заболеваемости и смертности от дифтерии в 1975-1992 гг. в России (на 100 000 населения)

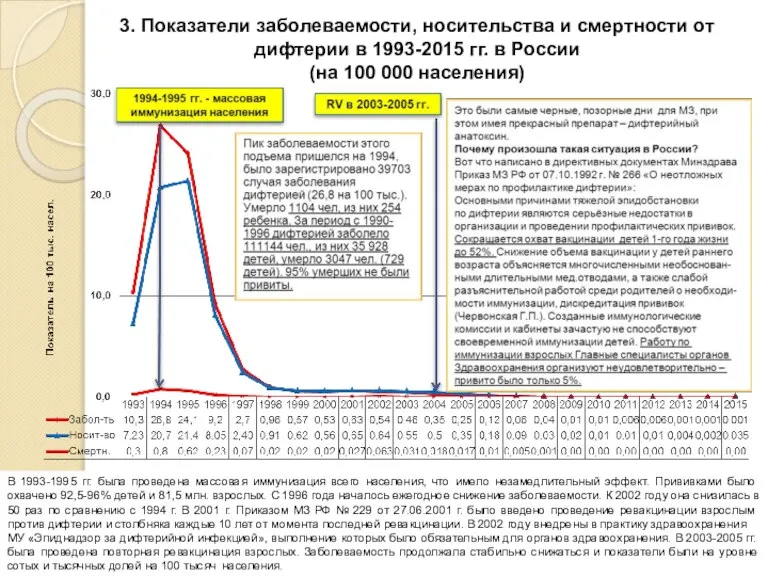

- 4. 3. Показатели заболеваемости, носительства и смертности от дифтерии в 1993-2015 гг. в России (на 100 000

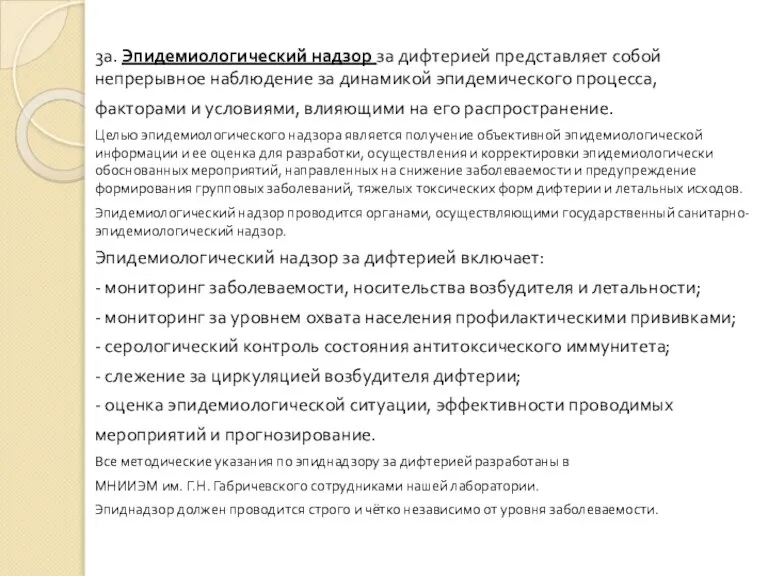

- 5. 3а. Эпидемиологический надзор за дифтерией представляет собой непрерывное наблюдение за динамикой эпидемического процесса, факторами и условиями,

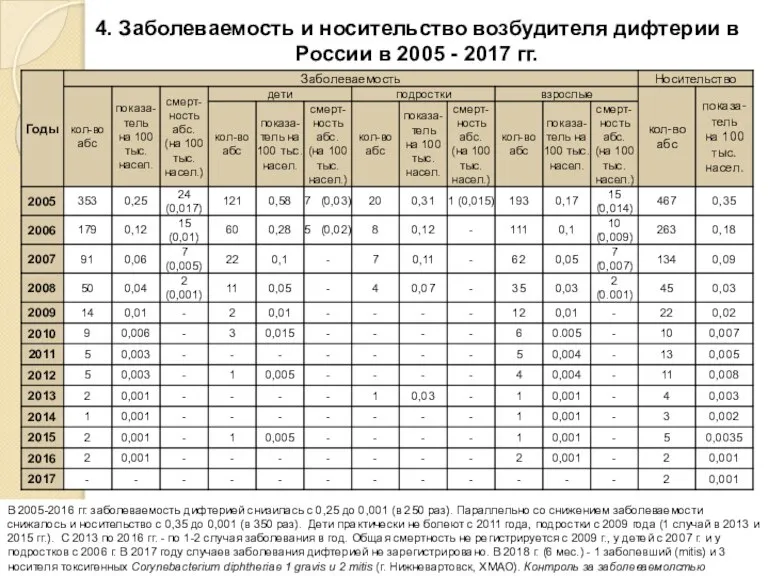

- 6. 4. Заболеваемость и носительство возбудителя дифтерии в России в 2005 - 2017 гг. В 2005-2016 гг.

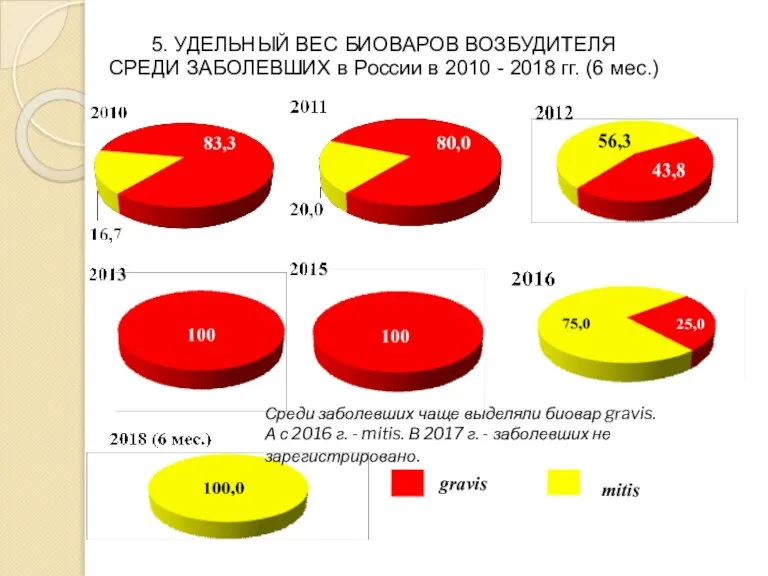

- 7. 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БИОВАРОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ в России в 2010 - 2018 гг. (6 мес.)

- 8. 6. Показатели привитости и своевременности охвата прививками против дифтерии детей и подростков в декретированные возраста в

- 9. 7. Показатели привитости против дифтерии в разрезе возрастных групп взрослых в России в 2009-2017 гг. (в

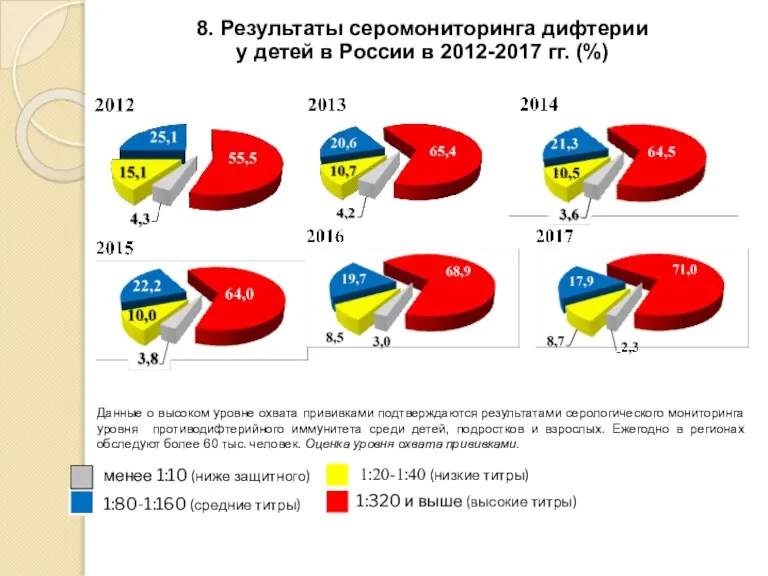

- 10. 8. Результаты серомониторинга дифтерии у детей в России в 2012-2017 гг. (%) 1:320 и выше (высокие

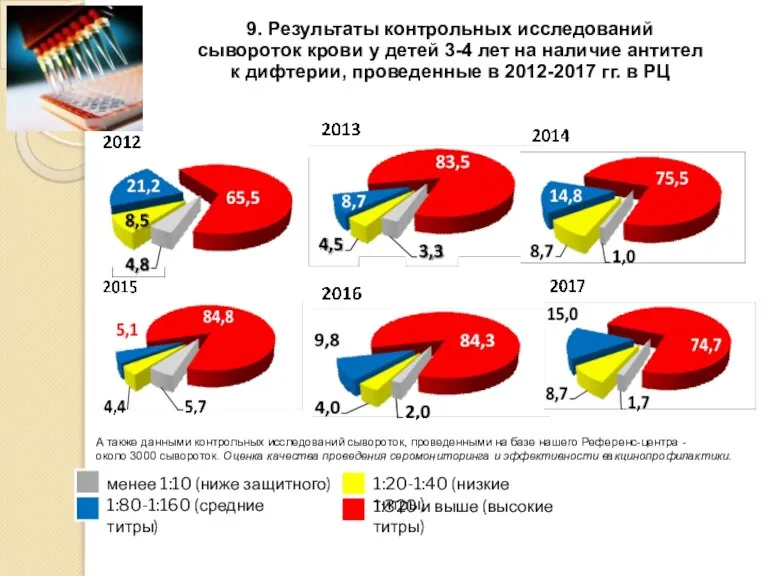

- 11. 9. Результаты контрольных исследований сывороток крови у детей 3-4 лет на наличие антител к дифтерии, проведенные

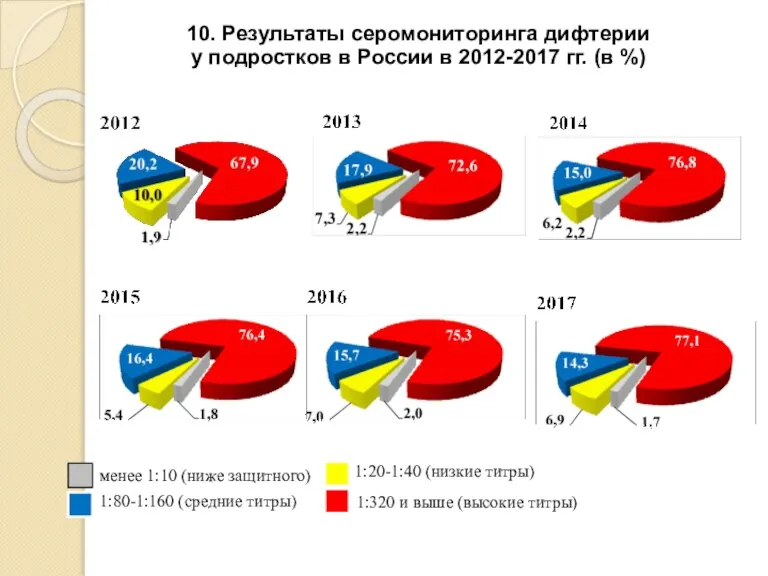

- 12. 10. Результаты серомониторинга дифтерии у подростков в России в 2012-2017 гг. (в %) 1:320 и выше

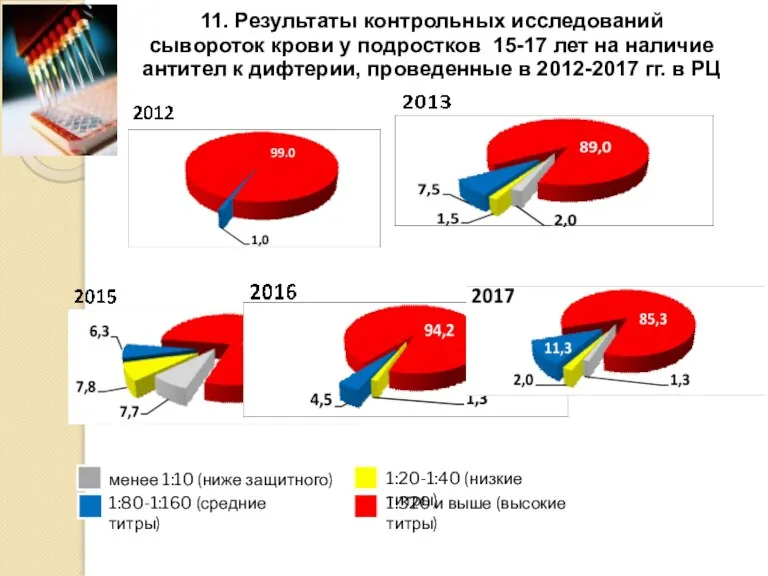

- 13. 11. Результаты контрольных исследований сывороток крови у подростков 15-17 лет на наличие антител к дифтерии, проведенные

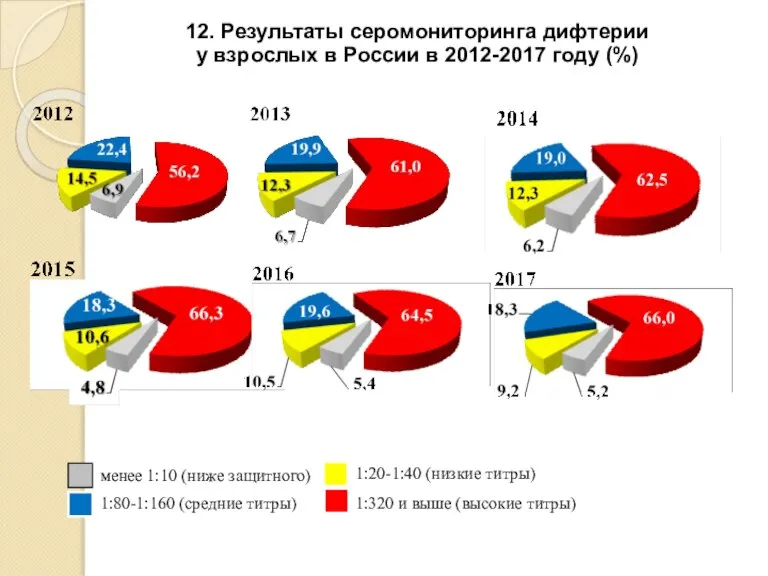

- 14. 12. Результаты серомониторинга дифтерии у взрослых в России в 2012-2017 году (%) 1:320 и выше (высокие

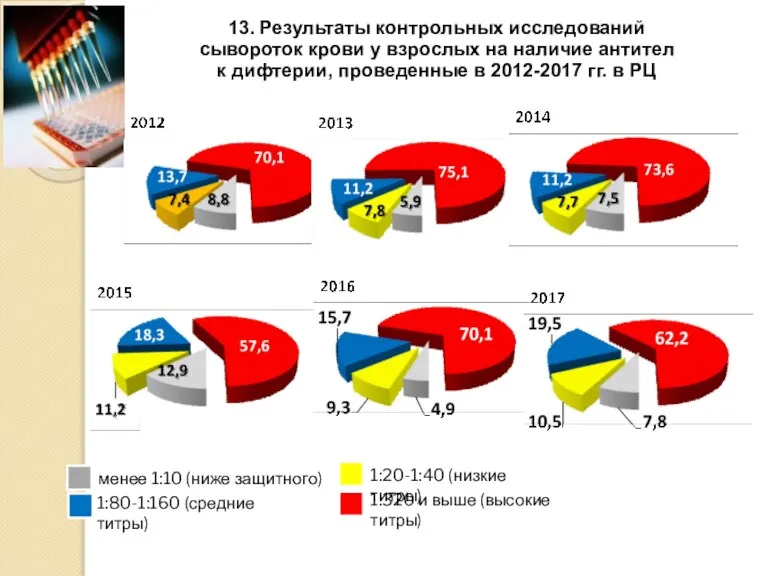

- 15. 13. Результаты контрольных исследований сывороток крови у взрослых на наличие антител к дифтерии, проведенные в 2012-2017

- 16. 14. СЕРОМОНИТОРИНГ ДИФТЕРИИ ВЗРОСЛЫХ по ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в РОССИИ в 2013-2017 гг. Однако у взрослых в

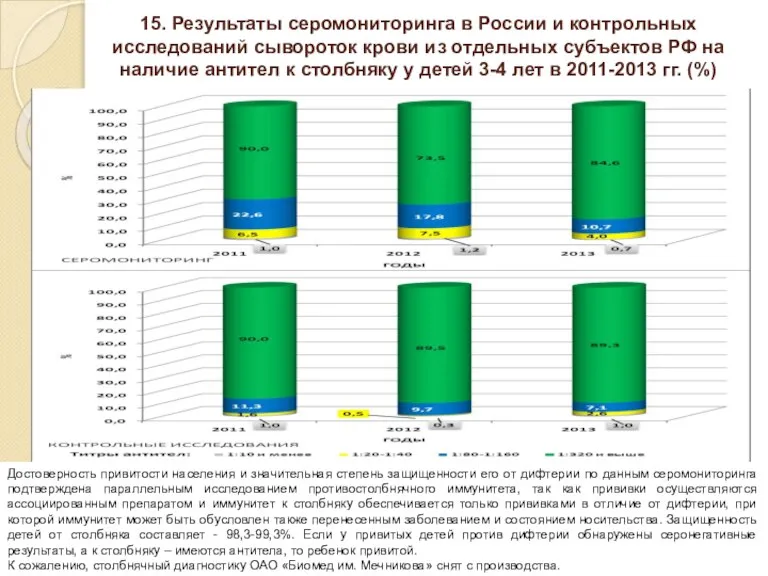

- 17. 15. Результаты серомониторинга в России и контрольных исследований сывороток крови из отдельных субъектов РФ на наличие

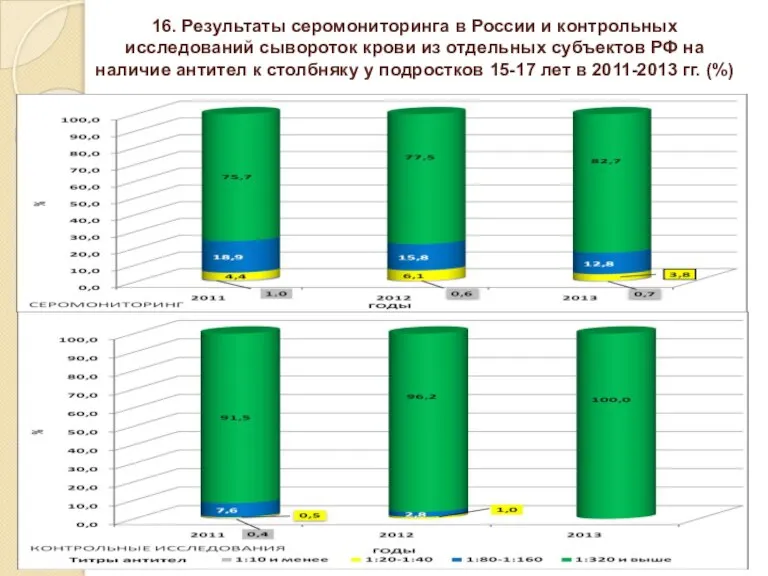

- 18. 16. Результаты серомониторинга в России и контрольных исследований сывороток крови из отдельных субъектов РФ на наличие

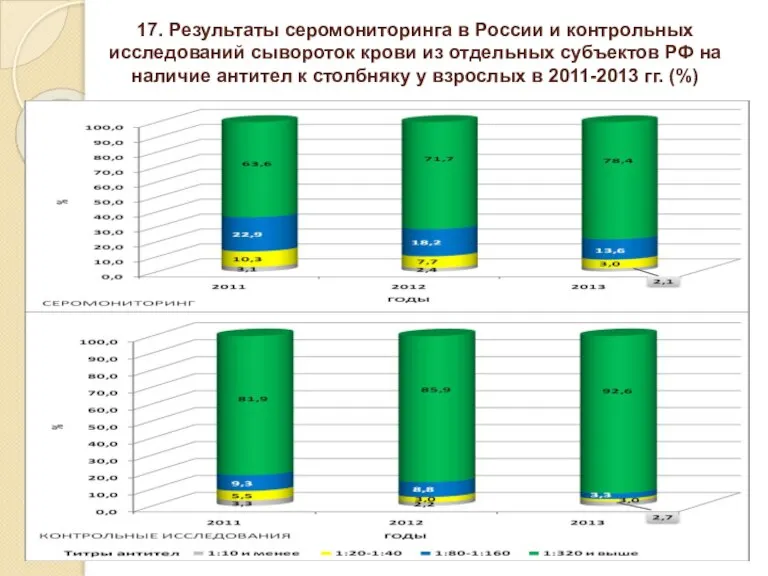

- 19. 17. Результаты серомониторинга в России и контрольных исследований сывороток крови из отдельных субъектов РФ на наличие

- 20. 18. Результаты определения иммунитета (серомониторинг) против дифтерии по индикаторным группам в Республике Крым в 2016 г.

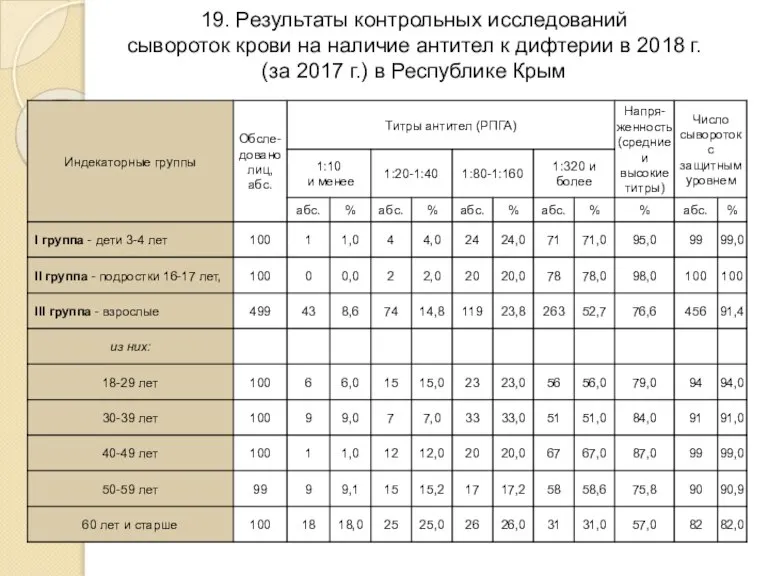

- 21. 19. Результаты контрольных исследований сывороток крови на наличие антител к дифтерии в 2018 г. (за 2017

- 22. 20. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЯЕМОСТИ ТОКСИГЕННЫХ и НЕТОКСИГЕННЫХ Corynebacterium diphtheriae в РОССИИ в 2009-2017 гг. (на 1000 обследованных)

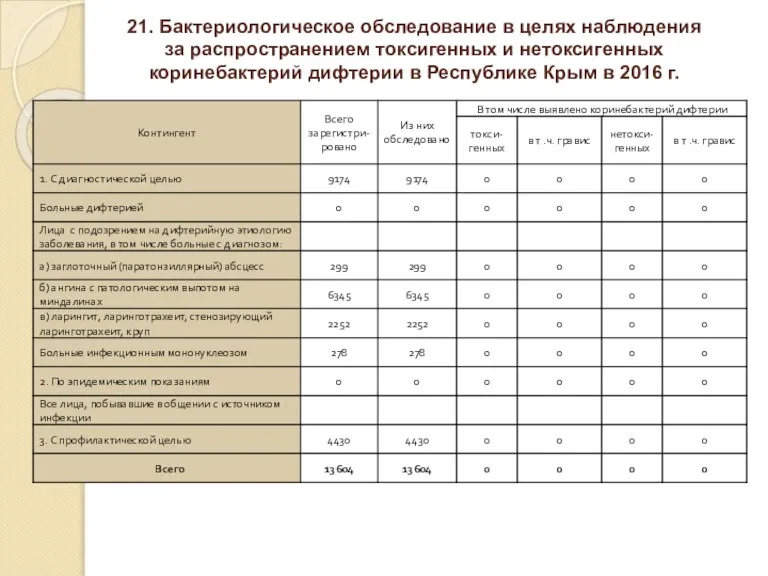

- 23. 21. Бактериологическое обследование в целях наблюдения за распространением токсигенных и нетоксигенных коринебактерий дифтерии в Республике Крым

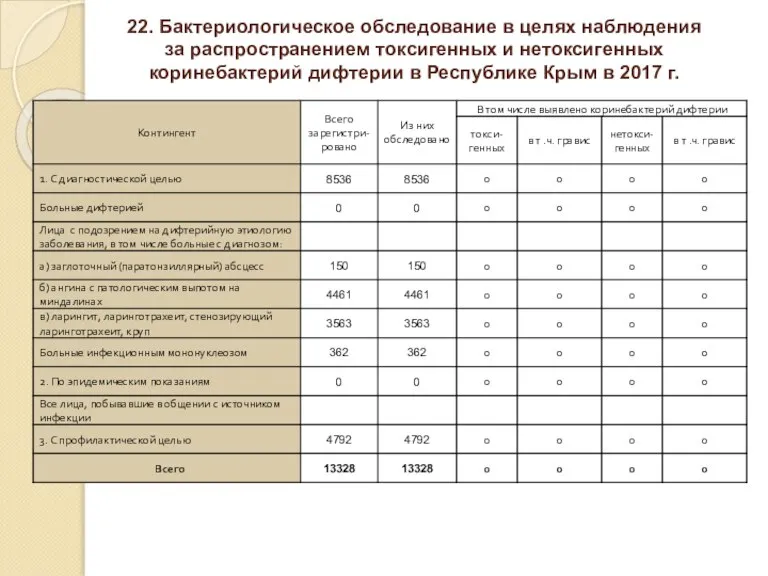

- 24. 22. Бактериологическое обследование в целях наблюдения за распространением токсигенных и нетоксигенных коринебактерий дифтерии в Республике Крым

- 25. По результатам проведенных исследований мы пишем информационные письма с рекомендациями и предложениями и направляем в Роспотребнадзор.

- 26. Таким образом, благодаря сохраняющейся значительной степени защищенности населения от дифтерии заболеваемость в России стабилизирована на низких

- 27. 25. Заболеваемость дифтерией в зарубежных странах в 2013-2017 гг. (по данным ВОЗ)

- 28. Заболеваемость коклюшем в Российской Федерации в 1998 – 2017 гг. V3 (95%) Успехи специфической профилактики коклюша

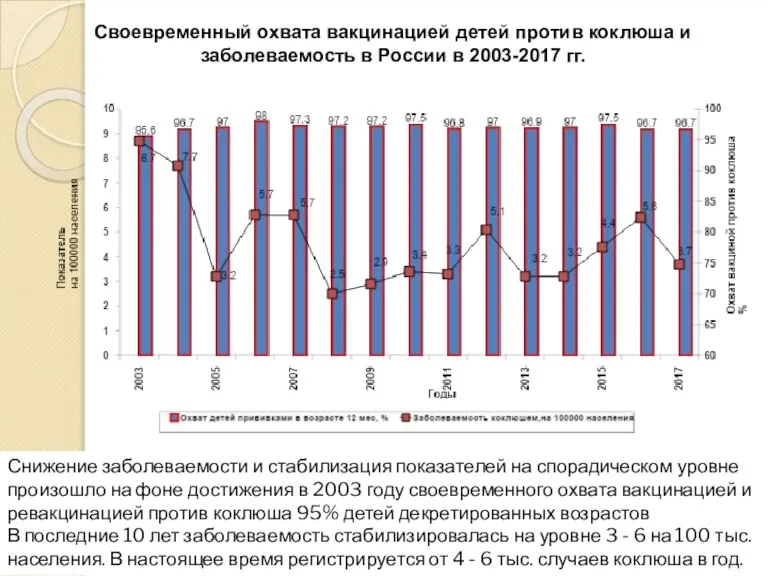

- 29. Своевременный охвата вакцинацией детей против коклюша и заболеваемость в России в 2003-2017 гг. Снижение заболеваемости и

- 30. Заболеваемость коклюшем в разных возрастных группах в России 15 лет и старше В последние годы в

- 32. Скачать презентацию

Перкутанная нефролитотрипсия

Перкутанная нефролитотрипсия Анатомия человека

Анатомия человека Шок, признаки шока. Противошоковые мероприятия

Шок, признаки шока. Противошоковые мероприятия Гигиенические требования к рациональному питанию

Гигиенические требования к рациональному питанию Топографическая анатомия iii ветви тройничного нерва

Топографическая анатомия iii ветви тройничного нерва Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Cуставы. Опорно-двигательный аппарат

Cуставы. Опорно-двигательный аппарат Судорожный синдром

Судорожный синдром Биофизика искусственного кровотока: сердечный или грудной насос?

Биофизика искусственного кровотока: сердечный или грудной насос? ҚР тұрғындарының денсаулық жағдайы

ҚР тұрғындарының денсаулық жағдайы Виды ран и общие правила первой помощи

Виды ран и общие правила первой помощи Эффективность реваскуляризации у пациентов со стабильной ИБС

Эффективность реваскуляризации у пациентов со стабильной ИБС Sestr_obsled_patsientov_s_patolgiey_organov_dykhania

Sestr_obsled_patsientov_s_patolgiey_organov_dykhania Патология зубов у животных

Патология зубов у животных Лекарственные средства, применяемые при геморрагическом синдроме у новорожденных

Лекарственные средства, применяемые при геморрагическом синдроме у новорожденных Ауыр дәрежелі гистациалық гипертензия

Ауыр дәрежелі гистациалық гипертензия Одно из ядовитейших растений Кемеровской области – вороний глаз

Одно из ядовитейших растений Кемеровской области – вороний глаз Антибиотики

Антибиотики Борьба с онкологическими заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями Биохимические маркеры при COVID-19

Биохимические маркеры при COVID-19 Первые признаки инсульта

Первые признаки инсульта Онихомикоз. Определение

Онихомикоз. Определение презентация ТВ1

презентация ТВ1 Практическая задача по акушерству (модуль: Избранные вопросы ультразвуковой диагностики)

Практическая задача по акушерству (модуль: Избранные вопросы ультразвуковой диагностики) Заболевания сердечно-сосудистой системы

Заболевания сердечно-сосудистой системы Гибридные фотоакустические и термоакустические технологии в биомедицинской инженерии. Состояние и перспективы

Гибридные фотоакустические и термоакустические технологии в биомедицинской инженерии. Состояние и перспективы Неврологические симптомы и синдромы

Неврологические симптомы и синдромы Қарттар үйі

Қарттар үйі