Слайд 2 Дагестанский государственный медицинский университет

Кафедра нормальной физиологии

доц. А.Х. Измайлова

РАЗДЕЛ: «Физиология сердечно-сосудистой системы»

Тема 1. Свойства сердечной мышцы. ЭКГ, тоны сердца;

Тема 2. Клинико-физиологические методы исследования сердца.

Регуляция сердечной деятельности.

Слайд 3 Тема лекции:

«Свойства сердечной мышцы. ЭКГ, тоны сердца»;

План лекции:

1. Основные физиологические свойства и особенности сердечной мышцы;

2. Сердечный цикл и его фазы;

3. Электрические и звуковые проявления деятельности сердца

(ЭКГ, ФКГ, аускультация тонов сердца).

Слайд 4Физиология сердца

Сердце - это полый орган, основную массу которого составляет средняя мышечная

оболочка - миокард.

Функцией сердца является ритмическое нагнетание притекающей к нему из вен крови в аорту и легочную артерию, являющихся началом большого (системного) и малого (легочного) кругов кровообращения.

Эта функция выполняется благодаря попеременным ритмическим сокращениям и расслаблениям мышечных волокон, образующих стенку предсердий и желудочков.

Сокращение миокарда называется систолой, а расслабление - диастолой.

Сердце имеет 4 камеры: два предсердия и два желудочка. Левая (артериальная) половина сердца отделена от правой (венозной) - сплошной перегородкой. Кровь по камерам сердца движется в одном направлении: из предсердий в желудочки, из желудочков в аорту и легочную артерию.

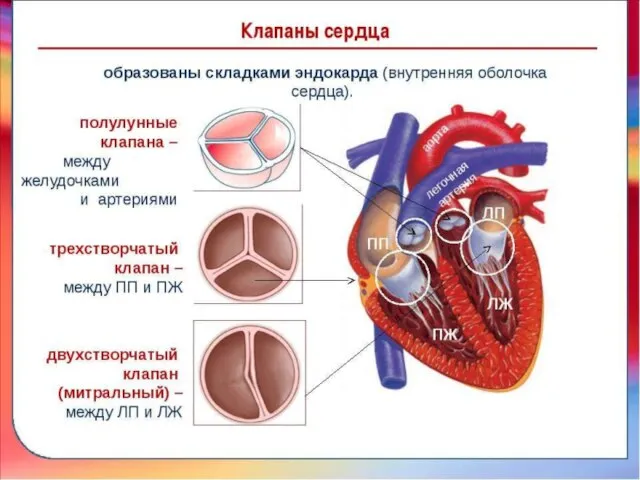

Слайд 5 Клапаны сердца

В естественных условиях кровь по камерам сердца и дальше по

сосудам движется только в одном направлении.

Это обусловлено наличием 4-х клапанов сердца: предсердно-желудочковых (створчатых) и сосудистых (полулунных).

Между левым предсердием и левым желудочком расположен двустворчатый (митральный) клапан, между правым предсердием и правым желудочком - трёхстворчатый (трикуспидальный) клапан.

Вход в аорту из левого желудочка прикрывает клапан аорты, а из правого желудочка в легочную артерию - клапан легочной артерии (пульмональный).

Невозможность возврата крови из предсердий в полые и лёгочные вены обусловлена тем, что при систоле предсердий первыми сокращаются мышечные пучки предсердий, которые кольцеобразно сжимают отверстия вен.

Слайд 7Свойства сердечной мышцы

К физическим свойствам сердечной мышцы относят: растяжимость - способность

увеличивать длину под действием растягивающей силы, и

эластичность - способность восстанавливать исходную длину после прекращения действия растягивающей силы

К основным физиологическим свойствам миокарда относят:

а) возбудимость (способность миокарда приходить в состояние возбуждения под действием раздражителя);

б) проводимость (способность проводить возбуждение);

в) сократимость (способность сердечной мышцы изменять свою форму и величину под действием раздражителя);

г) автоматия - способность сердца ритмически сокращаться под действием импульсов, возникающих в нем самом.

Слайд 8«Типический» и «атипический» миокард

Миокард представлен поперечно-полосатой мышечной тканью, состоящей из отдельных клеток

- кардиомиоцитов, соединенных с помощью нексусов и образующих мышечное волокно;

По особенностям функционирования выделяют рабочий миокард и атипические мышечные волокна.

Основная масса мышечного слоя представлена рабочим или сократительным миокардом, выполняющим «насосную» функцию сердца.

Из атипических мышечных волокон построена проводящая система сердца (ПСС), состоящая из скопления узлов и пучков, организованных особым образом.

Клетки атипического миокарда обладают автоматией, способностью генерировать потенциал действия (ПД) и проводить его к волокнам сократительного миокарда.

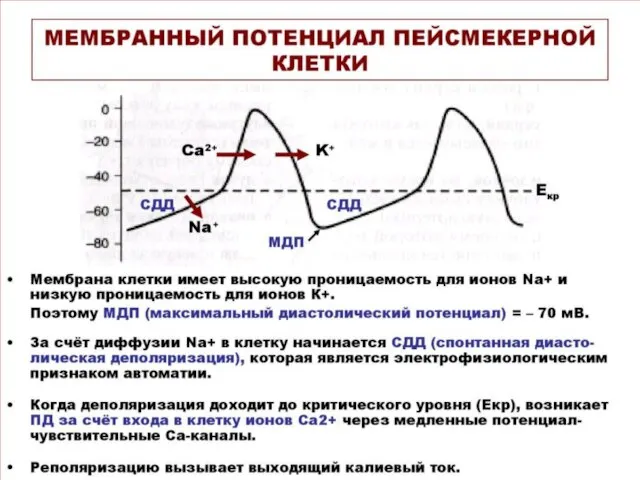

Слайд 9Особенности атипического миокарда

Атипические мышечные клетки отличаются структурно и функционально от обычных типических

кардиомицитов.

По структуре они близки к эмбриональным мышечным клеткам, имеют более крупные размеры, более крупные ядра; в них меньше миофибрилл и больше саркоплазмы.

В отличие от типических кардиомицитов - атипические способны к самовозбуждению (автоматии).

Атипические миоциты характеризуются низким потенциалом покоя (-60 мВ) и низким критическим уровнем деполяризации (-40 мВ).

В период расслабления миокарда (диастолы) в них происходит снижение мембранного потенциала (медленная диастолическая деполяризация) и возникает ПД. Это и лежит в основе автоматии сердца.

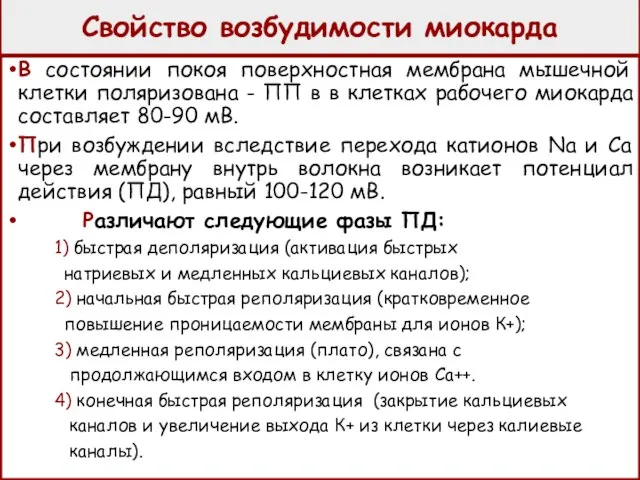

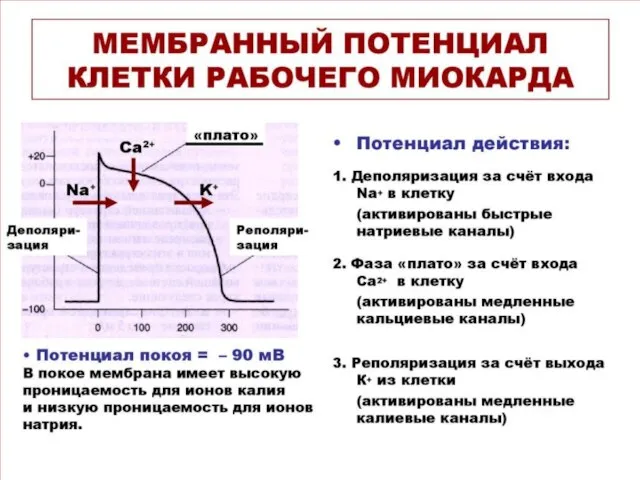

Слайд 11Свойство возбудимости миокарда

В состоянии покоя поверхностная мембрана мышечной клетки поляризована - ПП

в в клетках рабочего миокарда составляет 80-90 мВ.

При возбуждении вследствие перехода катионов Na и Са через мембрану внутрь волокна возникает потенциал действия (ПД), равный 100-120 мВ.

Различают следующие фазы ПД:

1) быстрая деполяризация (активация быстрых

натриевых и медленных кальциевых каналов);

2) начальная быстрая реполяризация (кратковременное

повышение проницаемости мембраны для ионов К+);

3) медленная реполяризация (плато), связана с

продолжающимся входом в клетку ионов Са++.

4) конечная быстрая реполяризация (закрытие кальциевых

каналов и увеличение выхода К+ из клетки через калиевые

каналы).

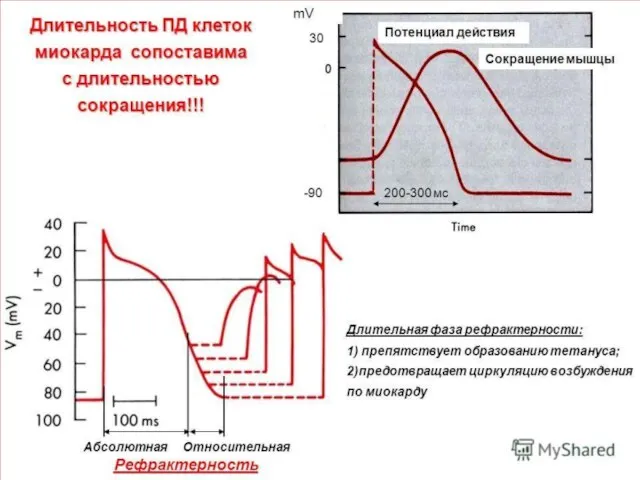

Слайд 13Свойство возбудимости миокарда

Отличительная особенность ПД кардиомиоцитов - его большая продолжительность (т.к. за

счет активации медленных кальциевых каналов добавилась фаза «плато»). В миоцитах желудочков он составляет 300 мсек.

Это объясняет причину другой особенности сердечной мышцы - длительного периода её рефрактерности («невозбудимости»). Пока клетка возбуждена, она не реагирует на повторное раздражение.

Период абсолютной рефрактерности продолжается 270 мсек (практически соответствует длительности ПД), а период относительной рефрактерности - 30 мсек.

Таким образом, пока миокард возбуждён и сокращен, он не даст повторного ответа на новый раздражитель (даже свехпороговый). А это исключает возможность суммации мышечных сокращений (тетануса).

За фазой относительной рефрактерности следует фаза супернормальной возбудимости (экзальтации).

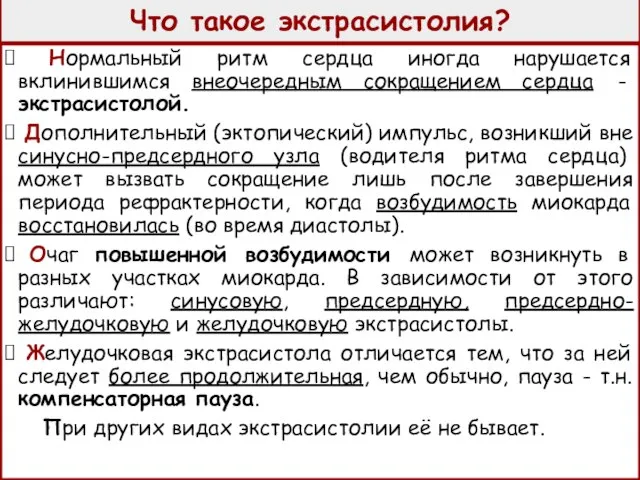

Слайд 16Что такое экстрасистолия?

Нормальный ритм сердца иногда нарушается вклинившимся внеочередным сокращением сердца

- экстрасистолой.

Дополнительный (эктопический) импульс, возникший вне синусно-предсердного узла (водителя ритма сердца) может вызвать сокращение лишь после завершения периода рефрактерности, когда возбудимость миокарда восстановилась (во время диастолы).

Очаг повышенной возбудимости может возникнуть в разных участках миокарда. В зависимости от этого различают: синусовую, предсердную, предсердно-желудочковую и желудочковую экстрасистолы.

Желудочковая экстрасистола отличается тем, что за ней следует более продолжительная, чем обычно, пауза - т.н. компенсаторная пауза.

При других видах экстрасистолии её не бывает.

Слайд 17Закон «всё или ничего»

Ещё одна отличительная особенность миокарда - это то, что

величина его сокращения не зависит от силы раздражения.

Помните закон «всё или ничего», открытый американским физиологом Генри Боудичем в 1871 году при исследовании сердца?

Согласно этому закону, подпороговые раздражения не вызывают возбуждения ("ничего"), при пороговых и сверхпороговых раздражениях ответ - максимальный ("все"), его величина не зависит от силы раздражения.

По закону «Боудича» функционируют структурные единицы – мышечное волокно, нервное волокно.

Но, правда, следует заметить, что не всегда сердце реагирует одинаково. Величина "всё" может меняться в зависимости от температуры, растяжения мышцы, степени ее утомления, состава протекающей крови и т.д.

Слайд 18Миокард - «функциональный синцитий»

Для «насосной» функции сердца очень важна её способность реагировать

максимальным сокращением даже на пороговый (минимальный) по силе раздражитель.

Объясняет природу этого явления морфологическая особенность миокарда - наличие между отдельными кардиомицитами участков плотного контакта - нексусов, в которых много ионных каналов и низкое электрическое сопротивление.

Поэтому возбуждение возникшее в одном участке сердечной мышцы быстро, практически беспрепятственно, по нексусам, передается на все мышечные волокна.

А их синхронное возбуждение и сокращение дает максимальный сократительный ответ («всё»).

Именно поэтому сердечную мышцу называют «функциональным синцитием» (структурно клетки отделены друг от друга, но функционально объединены).

Слайд 20Роль катионов Са++

Выше было сказано, что в генерации ПД в кардиомиоцитах

важную роль играют ионы Са++.

Также без катионов кальция нарушается переход возбуждения в сокращение (электромеханическое сопряжение).

Причем, около 20% ионов кальция к сократительным белкам (актину и миозину) поступает из межклеточного пространства, а 80% - из саркоплазматического ретикулума.

При снижении Са++ в межклеточном пространстве происходит полное разобщение процессов возбуждения и сокращения: клетки возбуждаются, но сокращения при этом не возникают.

Поставщиком энергии для сокращения сердца являются АТФ и КФ. Только 15% энергии сердце получает за счет окисления глюкозы, остальное - за счет молочной кислоты, жирных кислот, т.е. продуктов метаболизма.

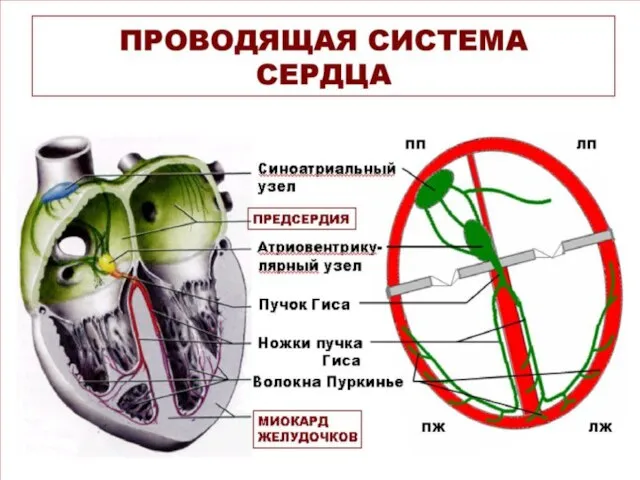

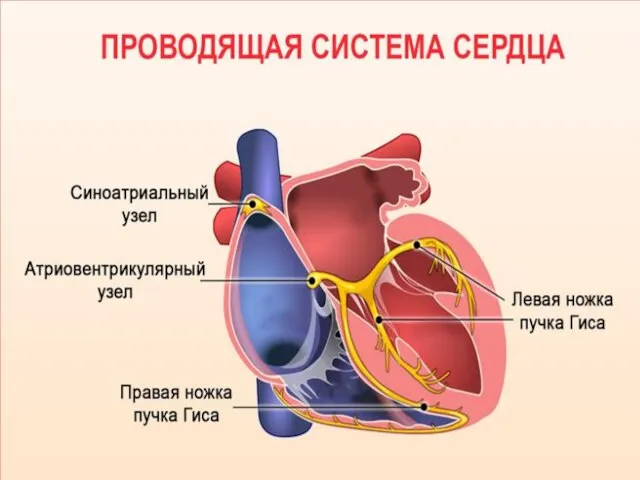

Слайд 21Проводящая система сердца

Вернемся к свойству автоматии сердца. Выше было сказано, что это

свойство характерно только для атипических мышечных волокон, из которых построена проводящая система сердца (ПСС).

ПСС состоит из узлов (скопление атипических клеток), пучков и волокон, с помощью которых возбуждение передаётся на клетки рабочего миокарда.

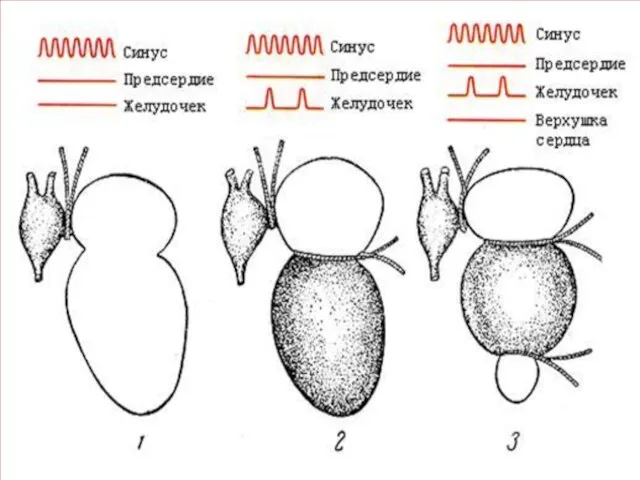

На практических занятиях у вас будет возможность выполнить опыт Г.Станниуса (1880) на изолированном сердце лягушки, помещённом в раствор Рингера.

Сердце при этом ритмически сокращается под действием импульсов, которые возникают в нём самом, без внешних воздействий.

В опыте Станниуса с наложением лигатур на разные отделы сердца можно доказать локализацию «водителя сердечного ритма» и убывание степени автоматии от предсердий к верхушке («градиент автоматии»).

Слайд 23 Отделы ПСС

Водитель ритма сердца синоатриальный узел (узел Кис-Флека) расположен в

стенке правого предсердия, в месте впадения в него верхней полой вены. Клетки-пейсмекеры этого узла обладают наибольшей степенью автоматии и определяют частоту сокращений сердца (60-80 в 1 мин.).

Атриовентрикулярный узел (Ашоф-Товара) расположен в межпредсердной перегородке на границе предсердий и желудочков. Степень автоматии клеток этого узла 40-50 в 1 мин. Это водитель ритма сердца второго порядка, т.к. генерирует импульсы лишь после повреждения синоатриального узла.

От АВ-узла начинается пучок Гиса (в нем возникает 30-40 ПД/мин), который по межжелудочковой перегородке делится на 2 ножки (правую и левую).

Заканчивается ПСС волокнами Пуркинье (20 в 1 мин.), передающими ПД на сократительные миоциты.

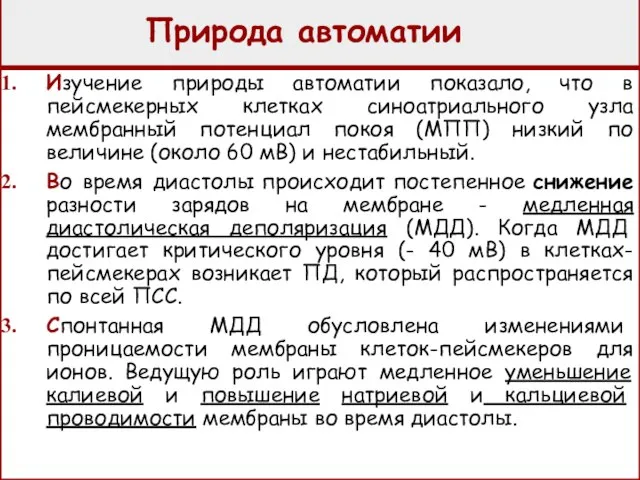

Слайд 26 Природа автоматии

Изучение природы автоматии показало, что в пейсмекерных клетках синоатриального

узла мембранный потенциал покоя (МПП) низкий по величине (около 60 мВ) и нестабильный.

Во время диастолы происходит постепенное снижение разности зарядов на мембране - медленная диастолическая деполяризация (МДД). Когда МДД достигает критического уровня (- 40 мВ) в клетках-пейсмекерах возникает ПД, который распространяется по всей ПСС.

Спонтанная МДД обусловлена изменениями проницаемости мембраны клеток-пейсмекеров для ионов. Ведущую роль играют медленное уменьшение калиевой и повышение натриевой и кальциевой проводимости мембраны во время диастолы.

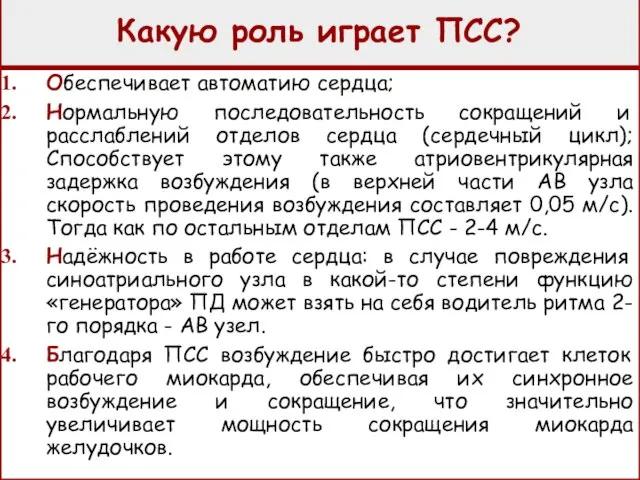

Слайд 28 Какую роль играет ПСС?

Обеспечивает автоматию сердца;

Нормальную последовательность сокращений и

расслаблений отделов сердца (сердечный цикл); Способствует этому также атриовентрикулярная задержка возбуждения (в верхней части АВ узла скорость проведения возбуждения составляет 0,05 м/с). Тогда как по остальным отделам ПСС - 2-4 м/с.

Надёжность в работе сердца: в случае повреждения синоатриального узла в какой-то степени функцию «генератора» ПД может взять на себя водитель ритма 2-го порядка - АВ узел.

Благодаря ПСС возбуждение быстро достигает клеток рабочего миокарда, обеспечивая их синхронное возбуждение и сокращение, что значительно увеличивает мощность сокращения миокарда желудочков.

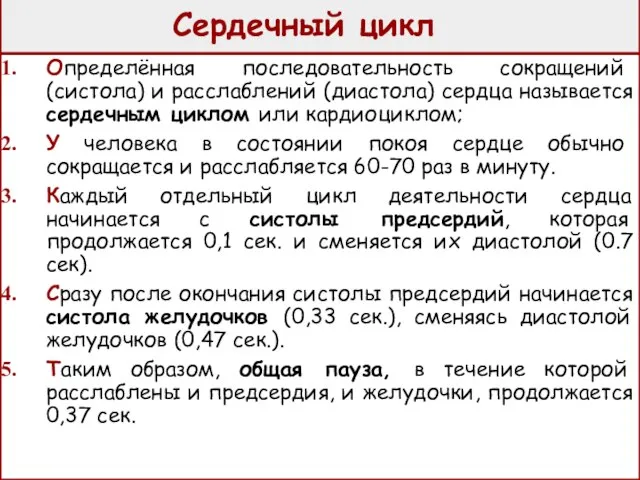

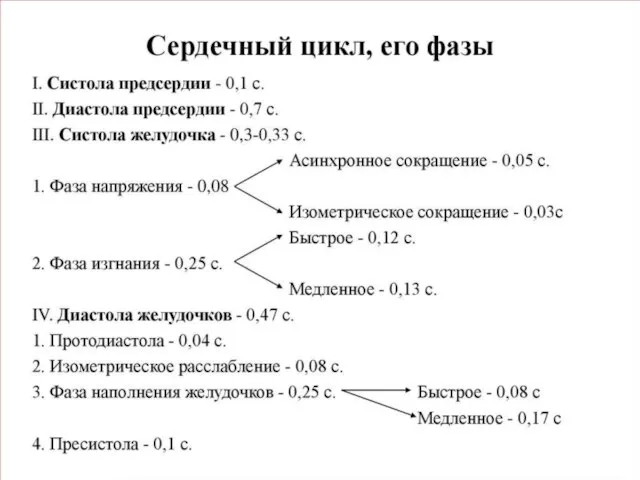

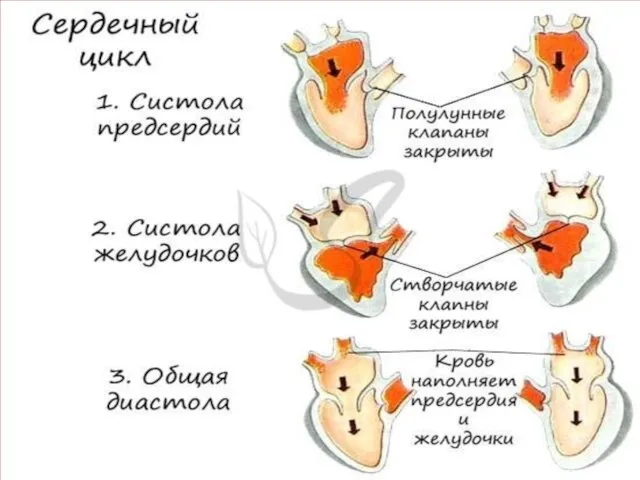

Слайд 29 Сердечный цикл

Определённая последовательность сокращений (систола) и расслаблений (диастола) сердца называется

сердечным циклом или кардиоциклом;

У человека в состоянии покоя сердце обычно сокращается и расслабляется 60-70 раз в минуту.

Каждый отдельный цикл деятельности сердца начинается с систолы предсердий, которая продолжается 0,1 сек. и сменяется их диастолой (0.7 сек).

Сразу после окончания систолы предсердий начинается систола желудочков (0,33 сек.), сменяясь диастолой желудочков (0,47 сек.).

Таким образом, общая пауза, в течение которой расслаблены и предсердия, и желудочки, продолжается 0,37 сек.

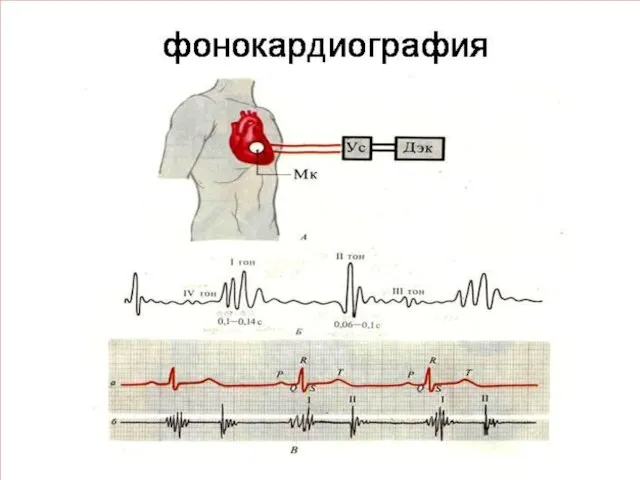

Слайд 32Звуковые явления в сердце

При работе сердца возникают звуковые явления, которые называются тонами

сердца.

Различают 4 тона сердца, два из которых (I и II) можно выслушать аускультативно (с помощью фонендоскопа).

Два других (III и IV) можно выявить только с помощью фонокардиографии (ФКГ) - метода графической регистрации сердечных тонов.

Фонокардиограф состоит из микрофона; анализирующего и записывающего устройств.

Микрофон «слышит» и усиливает сердечные тоны (в патологии шумы).

Аппарат преобразует звуковые колебания в электрические сигналы и записывает их на бумаге, подобно тому, как это делается при ЭКГ.

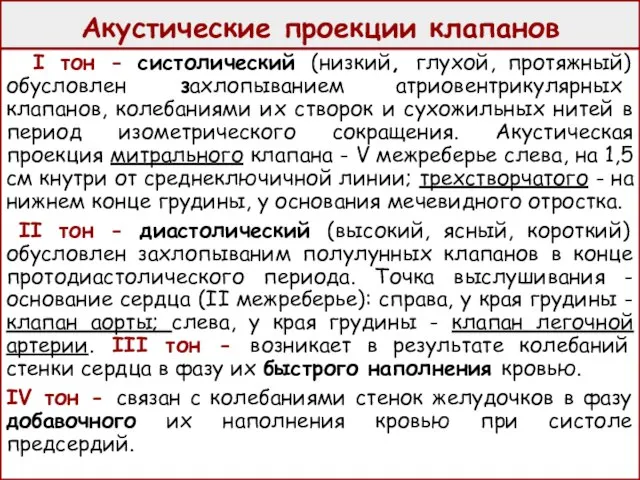

Слайд 34Акустические проекции клапанов

I тон - систолический (низкий, глухой, протяжный) обусловлен захлопыванием

атриовентрикулярных клапанов, колебаниями их створок и сухожильных нитей в период изометрического сокращения. Акустическая проекция митрального клапана - V межреберье слева, на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии; трехстворчатого - на нижнем конце грудины, у основания мечевидного отростка.

II тон - диастолический (высокий, ясный, короткий) обусловлен захлопываним полулунных клапанов в конце протодиастолического периода. Точка выслушивания - основание сердца (II межреберье): справа, у края грудины - клапан аорты; слева, у края грудины - клапан легочной артерии. III тон - возникает в результате колебаний стенки сердца в фазу их быстрого наполнения кровью.

IV тон - связан с колебаниями стенок желудочков в фазу добавочного их наполнения кровью при систоле предсердий.

Слайд 36 Итак, дорогие студенты!

Не сомневаюсь, что в своих знаниях основ нашей

дисциплины вы заметно продвинулись и среди вас нет ни одного «физиолуха», наивно полагающего, что сердце - «вместилище человеческой души и любви».

Увы, история показывает, что не всегда величайшие открытия ученых сопровождаются гимнами и лаврами победителей…

Однажды, Андреас Визалий, гениальный итальянский врач и анатом, вскрывал труп, чтобы установить причину его смерти. Каков же был его ужас и потрясение всех присутствующих, когда после вскрытия грудной клетки трупа они увидели слабо сокращающееся сердце!

Инквизиция обвинила Везалия во вскрытии живого человека и приговорила к паломничеству в Палестину, из которого он так и не вернулся.

Но почему все-таки сокращалось сердце трупа? Неужели такой выдающийся врач, как Андреас Визалий, принял за мертвеца живого человека?

Ответить на этот вопрос в то время не мог никто - не позволял уровень знаний той эпохи. Ответ на него получили лишь спустя три столетия…

История развития психопатологии в зарубежный странах

История развития психопатологии в зарубежный странах Рациональные подходы к применению жаропонижающих препаратов у детей

Рациональные подходы к применению жаропонижающих препаратов у детей Науқастың жасына карай жоғарғы тірек-қимыл жұйесінің бұғана сынығын емдеу тактикасы

Науқастың жасына карай жоғарғы тірек-қимыл жұйесінің бұғана сынығын емдеу тактикасы Питьевой режим

Питьевой режим Хронический панкреатит

Хронический панкреатит Chuguevtseva_Igrovaya_model_Kheyzinga_Igra_kak_komm-ia (1)

Chuguevtseva_Igrovaya_model_Kheyzinga_Igra_kak_komm-ia (1) Донорство крови и его значение

Донорство крови и его значение МДК 02.03 лекцция № 3 ч1 акушеркам гемостаз

МДК 02.03 лекцция № 3 ч1 акушеркам гемостаз Эпителиальные опухоли. Опухоли кроветворной и лимфоидной ткани

Эпителиальные опухоли. Опухоли кроветворной и лимфоидной ткани Шигеллез (дизентерия)

Шигеллез (дизентерия) Милиарный туберкулез

Милиарный туберкулез Группа риска по ВАР. Тактика ведения детей на педиатрическом участке

Группа риска по ВАР. Тактика ведения детей на педиатрическом участке Наше здоровье

Наше здоровье Узлы в хирургии

Узлы в хирургии NASLEDSTVENNYE_BOLEZNI_ChELOVEKA (1)

NASLEDSTVENNYE_BOLEZNI_ChELOVEKA (1) Висцероптоз (спланхноптоз)

Висцероптоз (спланхноптоз) Желчнокаменная болезнь

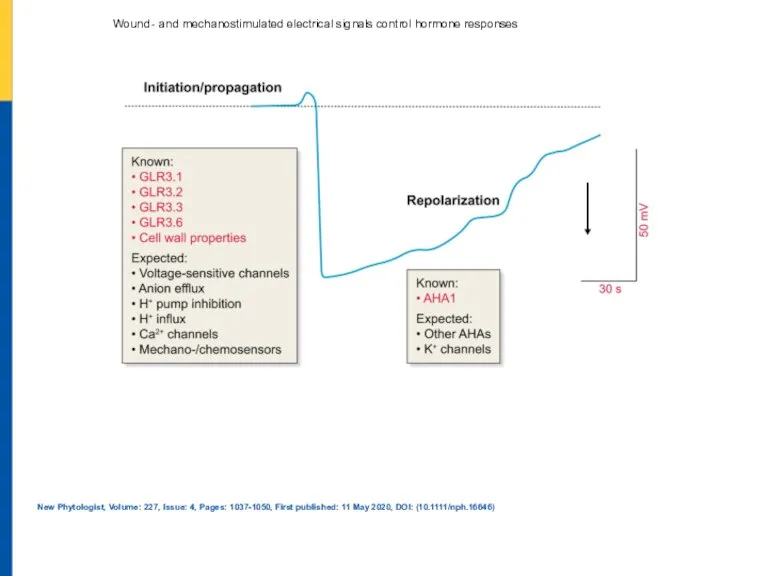

Желчнокаменная болезнь Wound‐ and mechanostimulated electrical signals control hormone responses

Wound‐ and mechanostimulated electrical signals control hormone responses Сердце. Кровеносные сосуды

Сердце. Кровеносные сосуды Общая этиология и общий патогенез эндокринных нарушений

Общая этиология и общий патогенез эндокринных нарушений Основы учения об инфекции

Основы учения об инфекции Медицина, здоровье и болезнь

Медицина, здоровье и болезнь Беременная медсестра. Вредные влияния на плод

Беременная медсестра. Вредные влияния на плод Антибиотики

Антибиотики Рвотные и противорвотные ЛП. Тема 6

Рвотные и противорвотные ЛП. Тема 6 Қатерлі ісіктердің лимфа түйіндеріндегі метастаздары

Қатерлі ісіктердің лимфа түйіндеріндегі метастаздары Профессия – «Врач»

Профессия – «Врач» Принципы осмотра раненых и пострадавших

Принципы осмотра раненых и пострадавших