Содержание

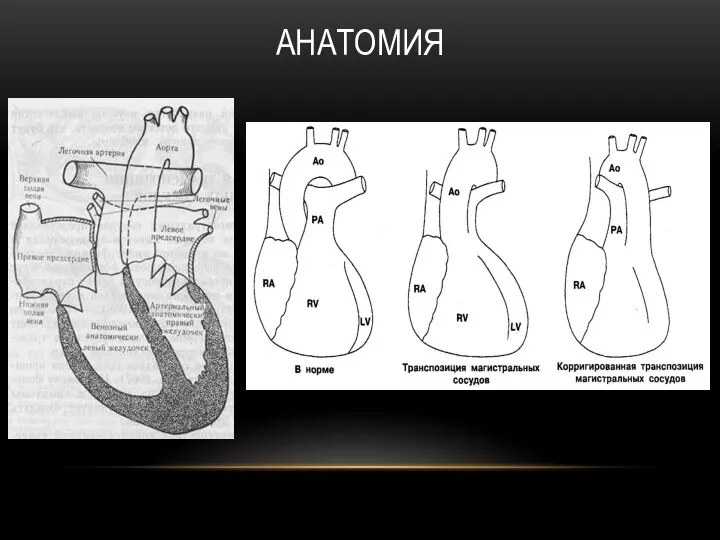

- 2. АНАТОМИЯ

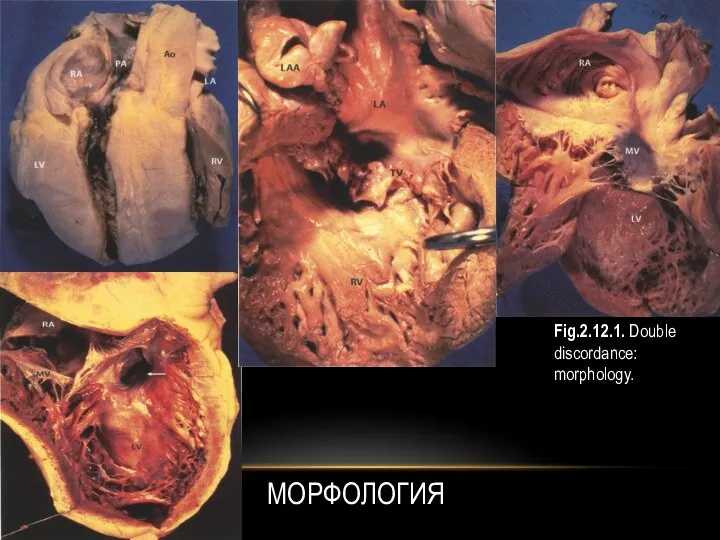

- 3. МОРФОЛОГИЯ Fig.2.12.1. Double discordance: morphology.

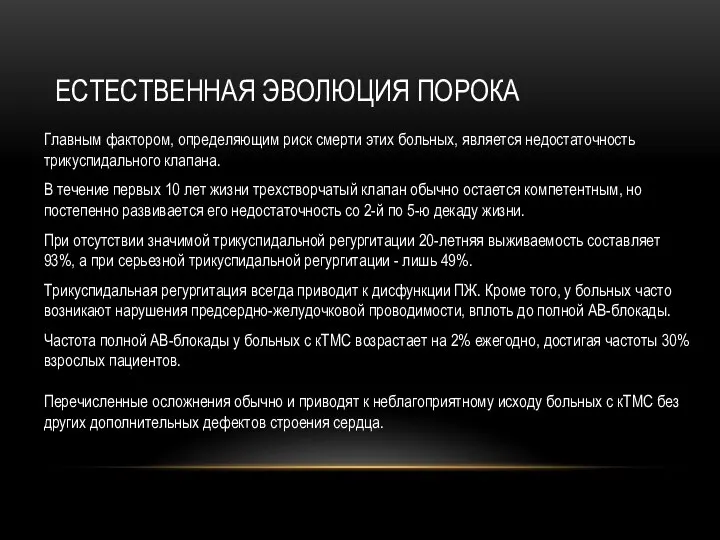

- 4. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОРОКА Главным фактором, определяющим риск смерти этих больных, является недостаточность трикуспидального клапана. В течение

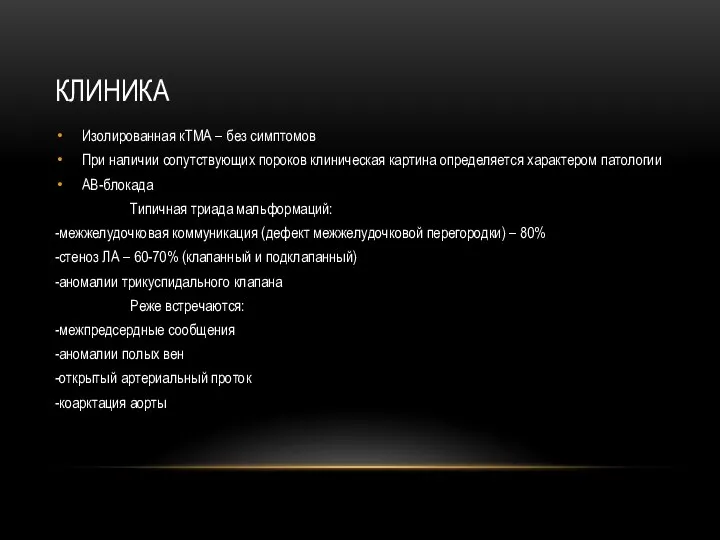

- 5. КЛИНИКА Изолированная кТМА – без симптомов При наличии сопутствующих пороков клиническая картина определяется характером патологии АВ-блокада

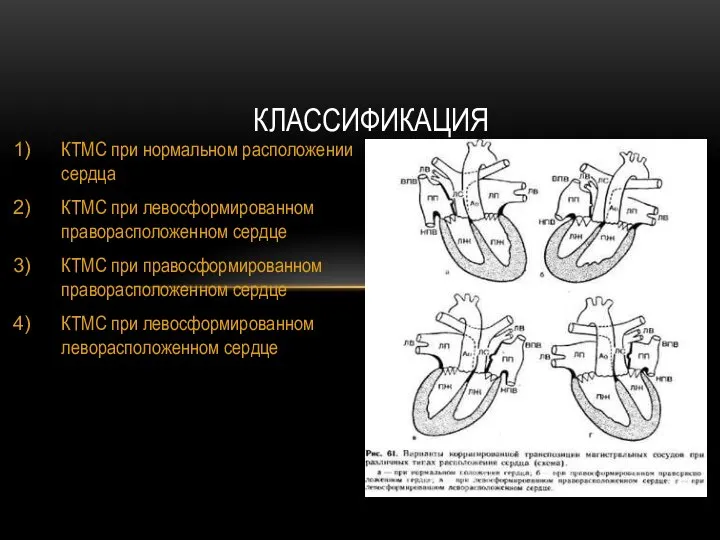

- 6. КТМС при нормальном расположении сердца КТМС при левосформированном праворасположенном сердце КТМС при правосформированном праворасположенном сердце КТМС

- 7. ДИАГНОСТИКА Аускультация ЭКГ Рентген грудной клетки Эхокардиография Ангиография Допплер-эхокардиография Катетеризация сердца

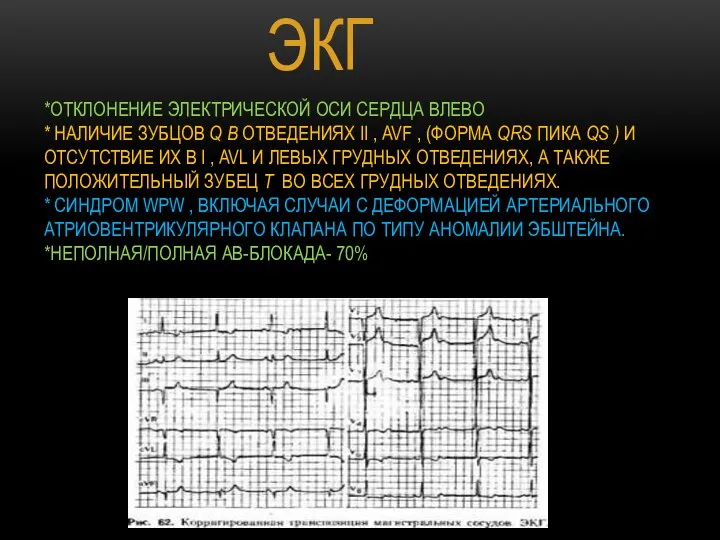

- 8. *ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА ВЛЕВО * НАЛИЧИЕ ЗУБЦОВ Q В ОТВЕДЕНИЯХ II , AVF , (ФОРМА

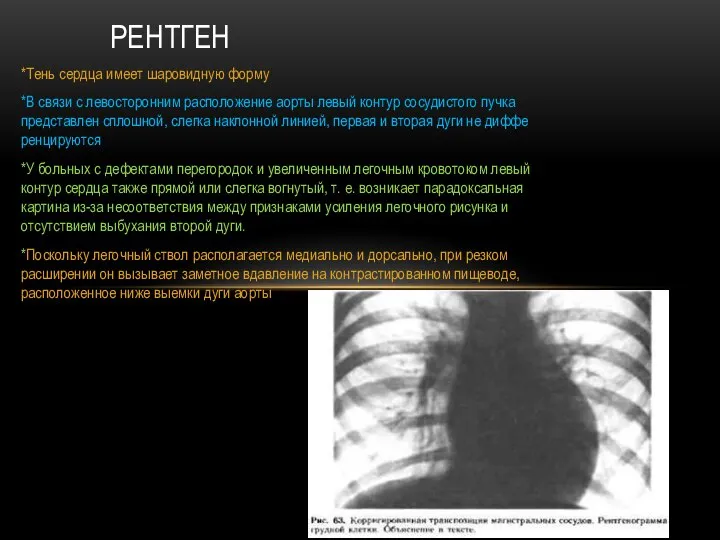

- 9. *Тень сердца имеет шаровидную форму *В связи с левосторонним расположение аорты левый контур сосудистого пучка представлен

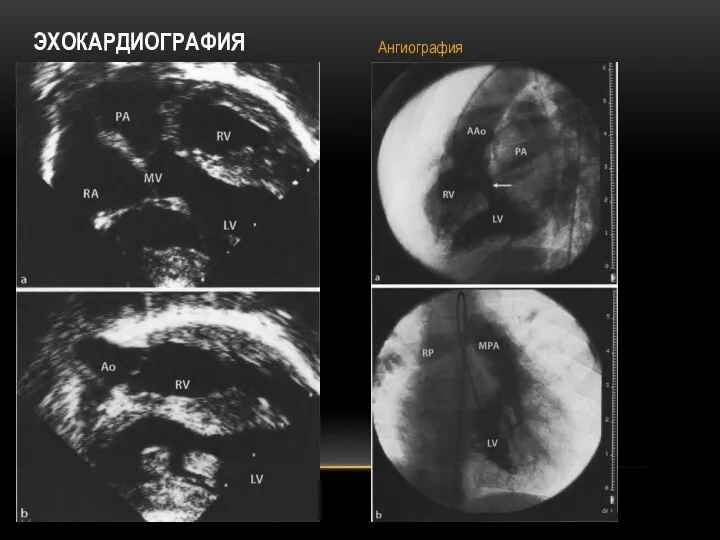

- 10. ЭХОКАРДИОГРАФИЯ Ангиография

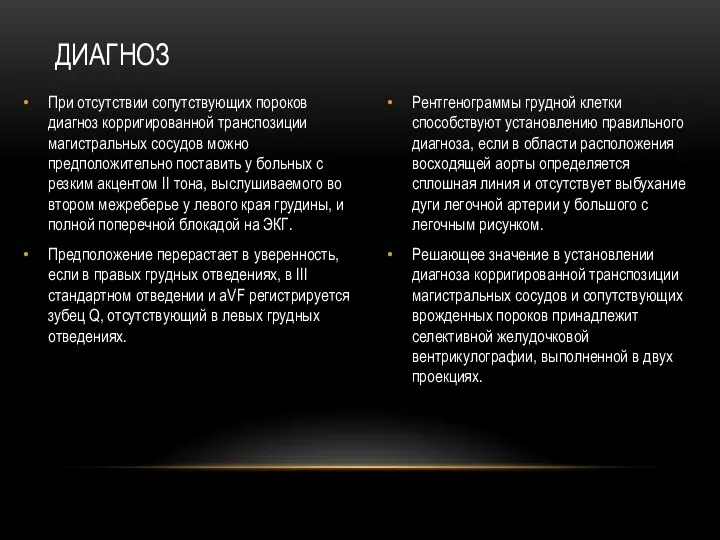

- 11. Рентгенограммы грудной клетки способствуют установлению правильного диагноза, если в области расположения восходящей аорты определяется сплошная линия

- 12. С единственным желудочком сердца С большим дефектом межжелудочковой перегородки и высокой лёгочной гипертензией С полной транспозицией

- 13. Наблюдение до операции Наблюдение начинают в зависимости от степени сердечной недостаточности, которая у детей длительно может

- 14. Перед хирургическим лечением сопутствующих врожденных пороков сердца должны быть обсуждены следующие вопросы: 1) Тактика в отношении

- 15. Паллиативное вмешательство - бандинг легочной артерии при наличии большого ДМЖП и отсутствии субпульмонального стеноза либо, наоборот,

- 16. ДВОЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ (ПРИ ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ) Целью анатомической коррекции является перенаправление легочного венозного возврата к морфологически левому

- 17. Результат оперативного лечения Оперативное лечение кТМС - серьезный вызов для кардиохирурга, поскольку оптимальной и единой стратегии

- 19. Скачать презентацию

Презентация!!!!!!!!!!!!!!

Презентация!!!!!!!!!!!!!! Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит Прогерия. Симптомы

Прогерия. Симптомы Болезни щитовидной железы

Болезни щитовидной железы Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Тест

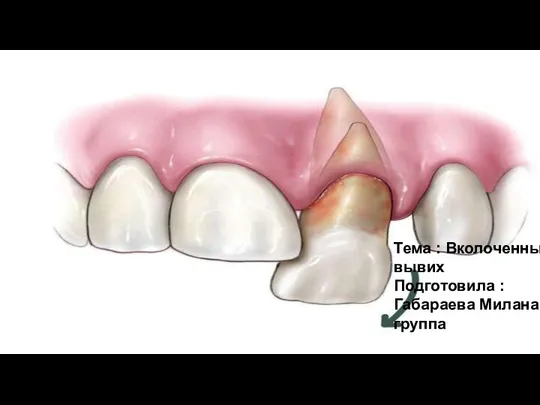

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Тест Вколоченный вывих

Вколоченный вывих Лучевое исследование лёгких, сердца и крупных сосудов

Лучевое исследование лёгких, сердца и крупных сосудов Дыхательный тренажёр

Дыхательный тренажёр Проведение профилактических мероприятий. Профилактика язвенной болезни с учетом факторов риска развития болезни

Проведение профилактических мероприятий. Профилактика язвенной болезни с учетом факторов риска развития болезни Понятие травмы. Виды травм

Понятие травмы. Виды травм ИӨЖ Балаларда пиелонефритті емдеудегі рациональді бактерияларға қарсы терапия

ИӨЖ Балаларда пиелонефритті емдеудегі рациональді бактерияларға қарсы терапия Respiration

Respiration Семейная терапия в РЦ Здоровое поколение

Семейная терапия в РЦ Здоровое поколение Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. Первая помощь при эпилепсии

Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. Первая помощь при эпилепсии Жіті сол қарыншалық жетіспеушілігінің диагностикасы және жедел жәрдем көрсету алгоритмі

Жіті сол қарыншалық жетіспеушілігінің диагностикасы және жедел жәрдем көрсету алгоритмі Болезни нарушения обмена углеводов

Болезни нарушения обмена углеводов Киста Беккера

Киста Беккера Ожирение и нарушение репродуктивной системы у женщин. Эпидемиология

Ожирение и нарушение репродуктивной системы у женщин. Эпидемиология Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие организма

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие организма Диспансеризация пациентов с остеопорозом

Диспансеризация пациентов с остеопорозом Инфекционные болезни псовых

Инфекционные болезни псовых Деятельность участковой медсестры по профилактике гастрита у лиц молодого возраста

Деятельность участковой медсестры по профилактике гастрита у лиц молодого возраста Методы исследования ВНС

Методы исследования ВНС Профилактика отклонений в развитии у детей раннего возраста (от 0 до 3 лет)

Профилактика отклонений в развитии у детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) Оздоровительная ходьба

Оздоровительная ходьба Thyroid test

Thyroid test Основы трансфузиологии

Основы трансфузиологии Неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой системы

Неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой системы