Содержание

- 2. План лекции Тема 6. Кровь. Тема 6.1. Роль системы крови в поддержании гомеостаза. Эритроциты. Гемоглобин. Функции

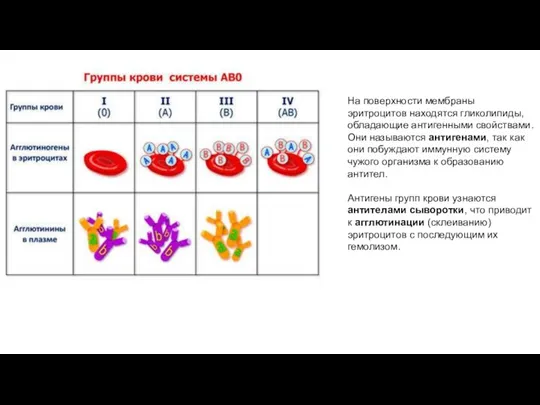

- 3. На поверхности мембраны эритроцитов находятся гликолипиды, обладающие антигенными свойствами. Они называются антигенами, так как они побуждают

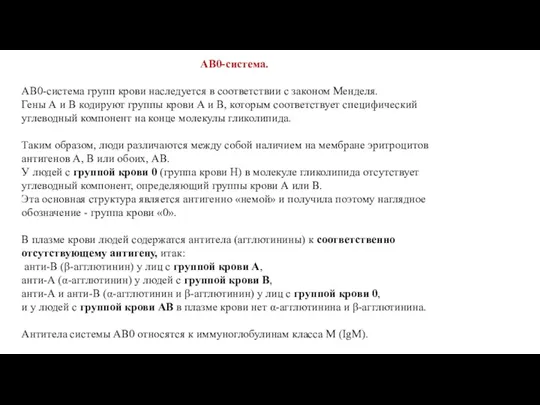

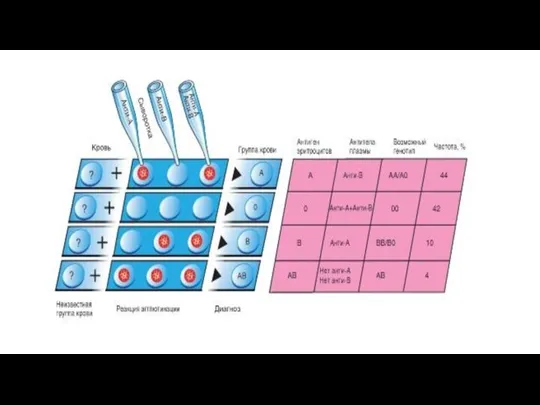

- 4. AB0-система. АВ0-система групп крови наследуется в соответствии с законом Менделя. Гены А и В кодируют группы

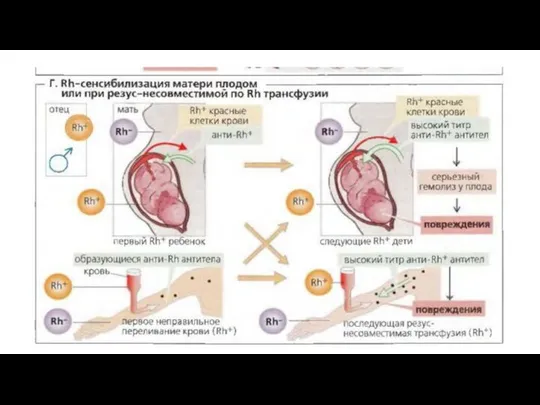

- 6. Rh-система. Rh - система групп крови состоит у человека из трех различных антигенов (агглютиногенов), которые обозначаются

- 8. Тромбоциты, или кровяные пластинки, представляют собой образования овальной или округлой формы диаметром 2—5 мкм. эта маленькие

- 9. Свойства тромбоцитов. Тромбоциты способны к фагоцитозу и передвижению за счет образования ложноножек (псевдоподий). К физиологическим свойствам

- 10. Функции тромбоцитов. Тромбоциты принимают активное участие в процессе свертывания крови и фибринолиза (растворение кровяного сгустка). Гемостаз.

- 11. Тромбоциты не активируются неповрежденным эндотелием. Это можно объяснить особыми свойствами гликокаликса мембраны клеток эндотелия, для которого

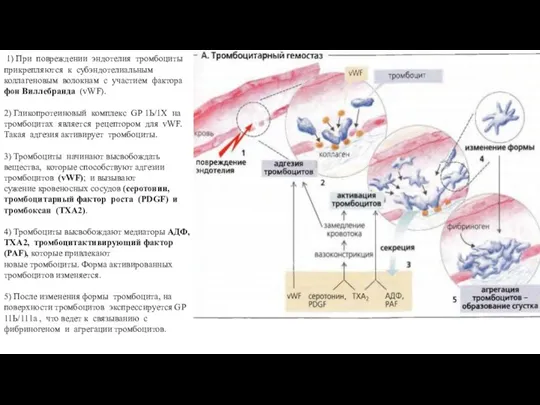

- 12. Сосудисто-тромбоцитарный, или микроциркуляторный гемостаз - остановка кровотечения из мелких сосудов с довольно низким кровяным давлением. Процесс

- 13. 1) При повреждении эндотелия тромбоциты прикрепляются к субэндотелиальным коллагеновым волокнам с участием фактора фон Виллебранда (vWF).

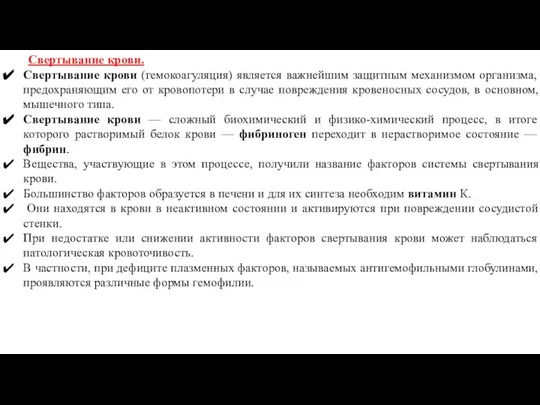

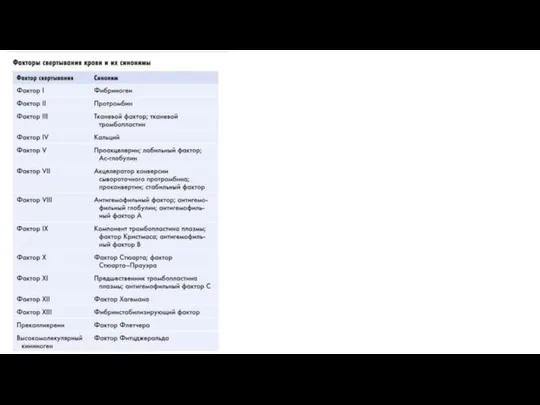

- 14. Свертывание крови. Свертывание крови (гемокоагуляция) является важнейшим защитным механизмом организма, предохраняющим его от кровопотери в случае

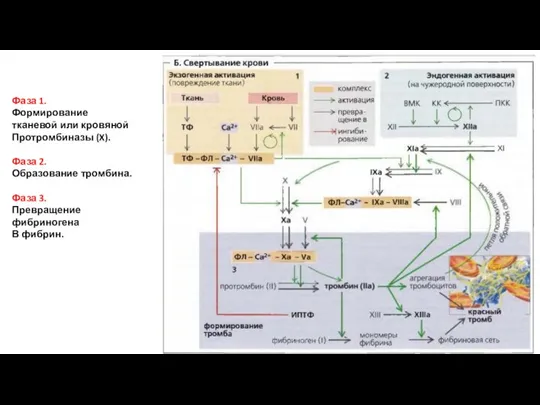

- 16. Фаза 1. Формирование тканевой или кровяной Протромбиназы (X). Фаза 2. Образование тромбина. Фаза 3. Превращение фибриногена

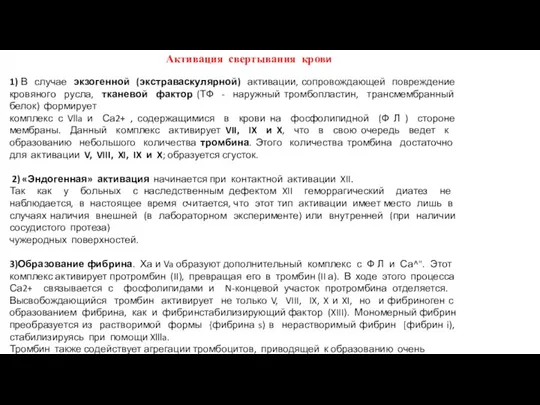

- 17. Активация свертывания крови 1) В случае экзогенной (экстраваскулярной) активации, сопровождающей повреждение кровяного русла, тканевой фактор (ТФ

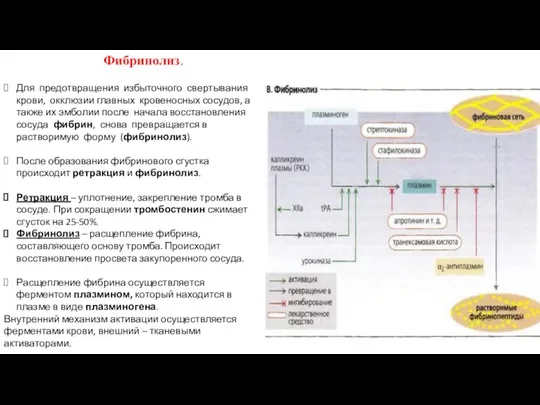

- 18. Для предотвращения избыточного свертывания крови, окклюзии главных кровеносных сосудов, а также их эмболии после начала восстановления

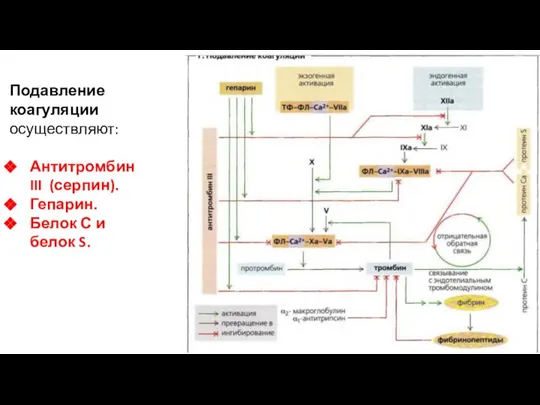

- 19. Подавление коагуляции осуществляют: Антитромбин III (серпин). Гепарин. Белок С и белок S.

- 21. Скачать презентацию

Мурманская городская детская поликлиника No4

Мурманская городская детская поликлиника No4 Корреляция витамина D и уровня андрогенных гормонов. Обзор исследований

Корреляция витамина D и уровня андрогенных гормонов. Обзор исследований Профилактика отклонений в развитии у детей раннего возраста (от 0 до 3 лет)

Профилактика отклонений в развитии у детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) Капли от Морской болезни

Капли от Морской болезни Медицина и философия

Медицина и философия Анафилактический шок

Анафилактический шок Дезинфицирующие средства и методы дезинфекции

Дезинфицирующие средства и методы дезинфекции Моделирование программ комплексной плмощи

Моделирование программ комплексной плмощи Жаркая погода. Факторы риска. Правила поведения

Жаркая погода. Факторы риска. Правила поведения Обращение к жёнам

Обращение к жёнам Болезнь Иценко-Кушинга

Болезнь Иценко-Кушинга Туберкулез

Туберкулез Как люди с аутизмом воспринимают мир

Как люди с аутизмом воспринимают мир Острый живот

Острый живот Жасқа байланысты инсулинның мөлшерлеу ерекшеліктері

Жасқа байланысты инсулинның мөлшерлеу ерекшеліктері Миеломенингоцеле. Синонимы

Миеломенингоцеле. Синонимы Вегетарианство

Вегетарианство Иммунные органы

Иммунные органы Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, остеомиелит

Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периостит, остеомиелит Физическое здоровье

Физическое здоровье Апоплексия яичника. Распространенность

Апоплексия яичника. Распространенность Тромбоэмболия легочной артерии: современные стандарты диагностики, лечения и профилактики. (Новые рекомендации ESC)

Тромбоэмболия легочной артерии: современные стандарты диагностики, лечения и профилактики. (Новые рекомендации ESC) Травматизм, виды травм и их профилактика

Травматизм, виды травм и их профилактика РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ, его клинические симптомы и современная классификация

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ, его клинические симптомы и современная классификация Клиника физиологических показателей кошки

Клиника физиологических показателей кошки Общение в сестринском деле. Лекция 5

Общение в сестринском деле. Лекция 5 Дивертикул пищевода

Дивертикул пищевода Роль онкогена K-RAS у женщин с фоновыми заболеваниями в Актюбинской области

Роль онкогена K-RAS у женщин с фоновыми заболеваниями в Актюбинской области