Содержание

- 2. Нерешенные проблемы диагностики и лечения гнойных заболеваний плевры Применение экзогенного суфктанта в лечении больных БЭБ. Разработка

- 3. Цель работы Улучшить результаты комплексного лечения больных с бронхоэктатической болезнью путем разработки новых методов консервативной терапии

- 4. Задачи исследования Изучить причины неблагоприятных результатов лечения пациентов с БЭБ на архивном материале. Выявить особенности участия

- 5. Распределение больных по группам

- 6. Распределение пациентов основной и группы сравнения по полу

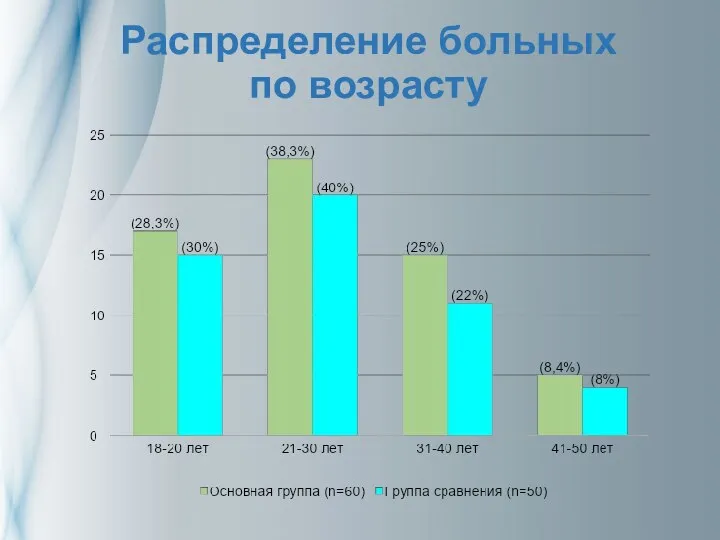

- 7. Распределение больных по возрасту

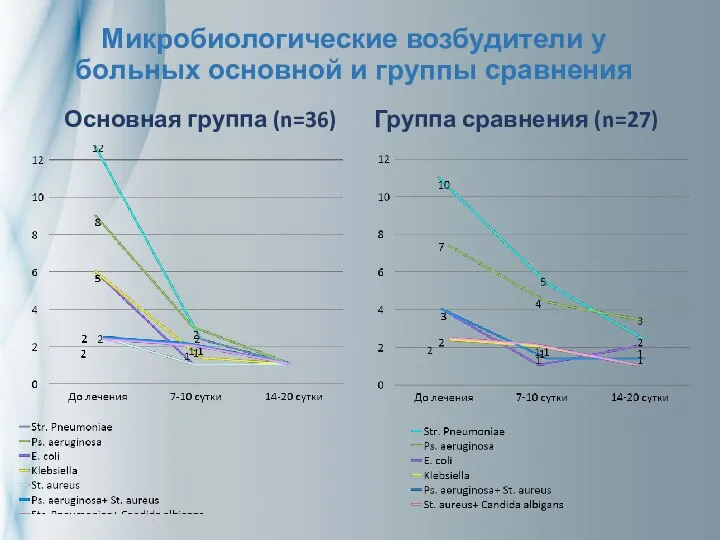

- 8. Микробиологические возбудители у больных основной и группы сравнения Основная группа (n=36) Группа сравнения (n=27)

- 9. Изучение активирующего влияния препаратов сурфактанта на легочные макрофаги in vitro Ультраструктурные особенности альвеолярных макрофагов БАС- отмечается

- 10. Особенности влияния сверхвысокочастотного облучения на адгезивные свойства мокроты in vitro

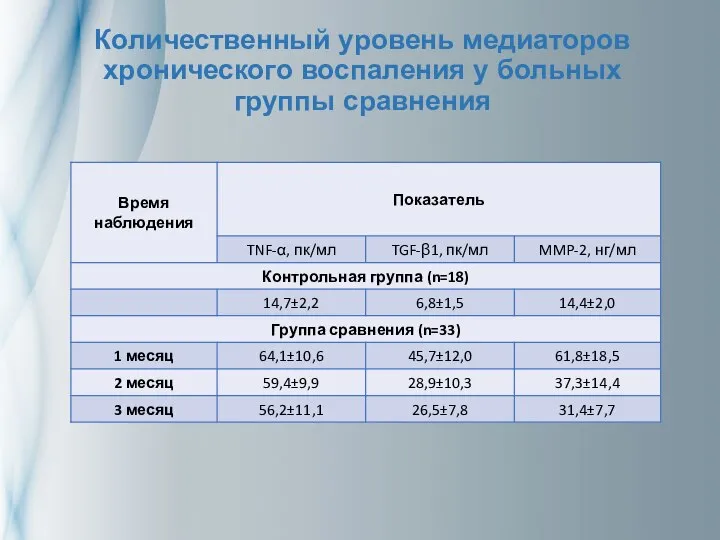

- 11. Количественный уровень медиаторов хронического воспаления у больных группы сравнения

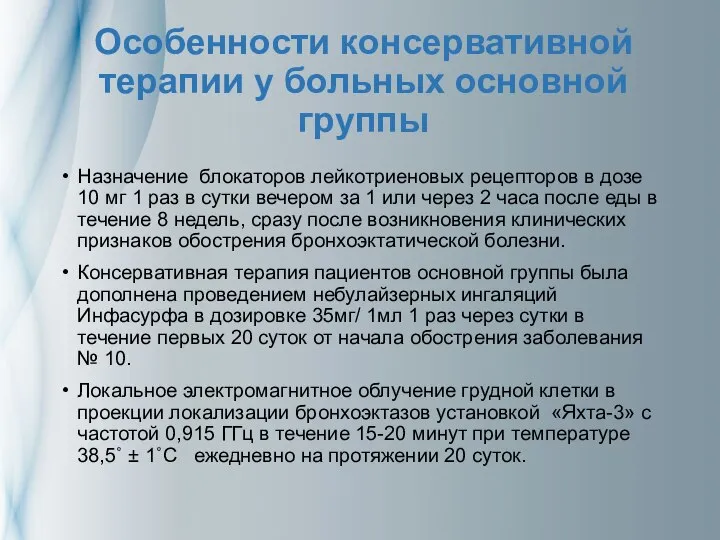

- 12. Особенности консервативной терапии у больных основной группы Назначение блокаторов лейкотриеновых рецепторов в дозе 10 мг 1

- 13. Особенности бронхиальной санации трахеобронхиального дерева у больных основной группы

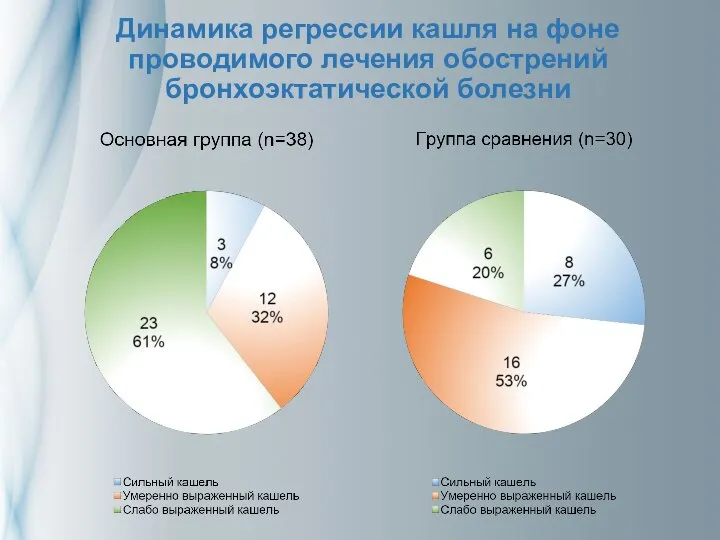

- 14. Динамика регрессии кашля на фоне проводимого лечения обострений бронхоэктатической болезни

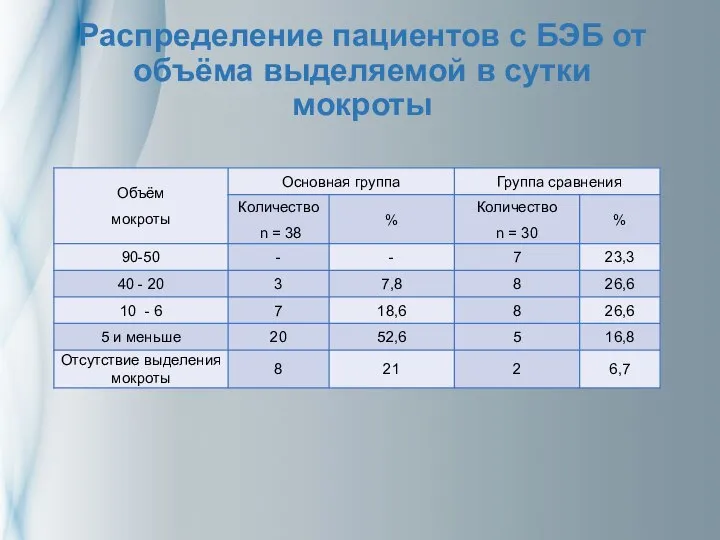

- 15. Распределение пациентов с БЭБ от объёма выделяемой в сутки мокроты

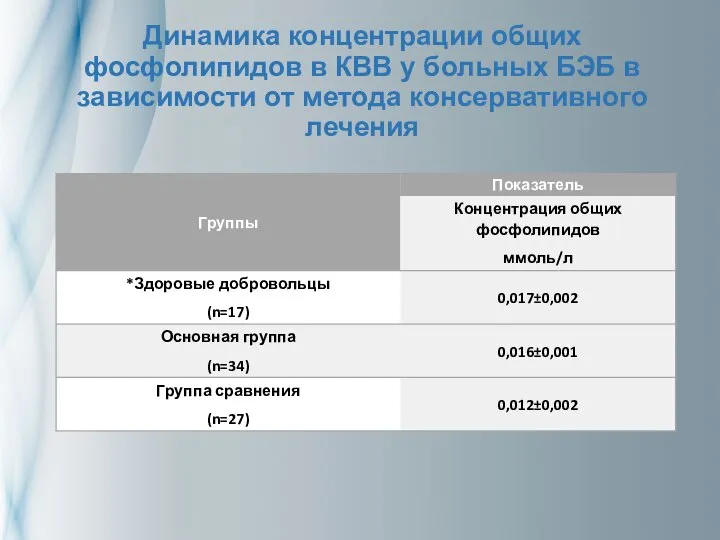

- 16. Динамика концентрации общих фосфолипидов в КВВ у больных БЭБ в зависимости от метода консервативного лечения

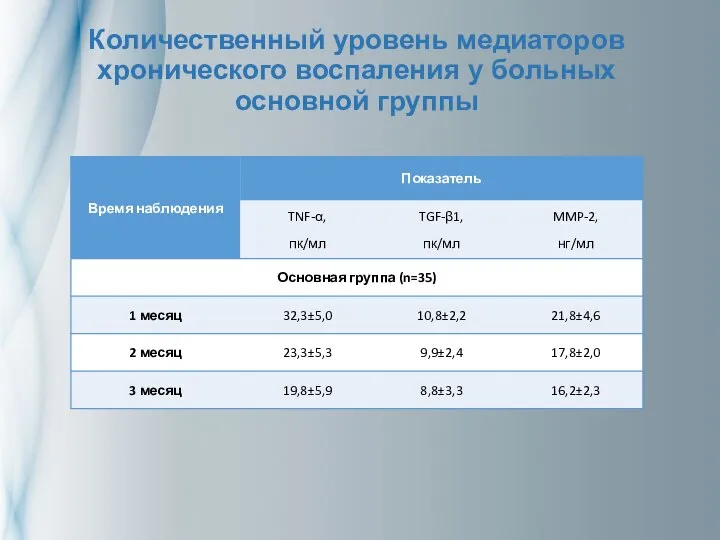

- 17. Количественный уровень медиаторов хронического воспаления у больных основной группы

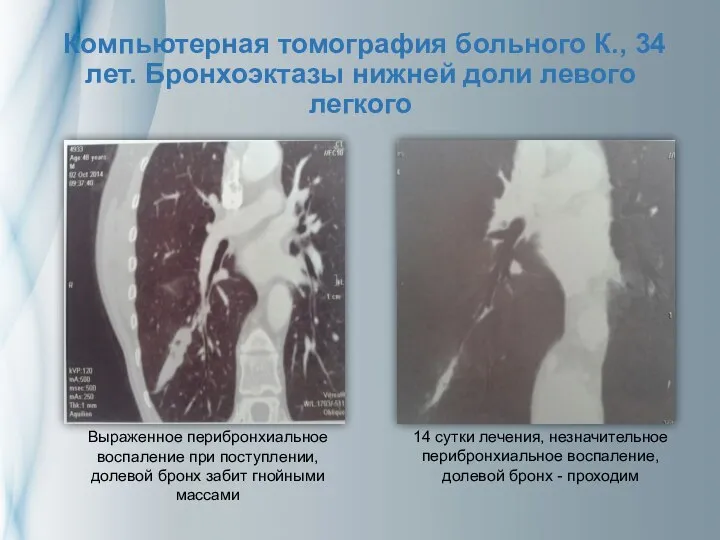

- 18. Компьютерная томография больного К., 34 лет. Бронхоэктазы нижней доли левого легкого Выраженное перибронхиальное воспаление при поступлении,

- 19. Итоги консервативной терапии У пациентов группы сравнения развитие пневмонии в зоне наличия бронхоэктазов наблюдалась у 5

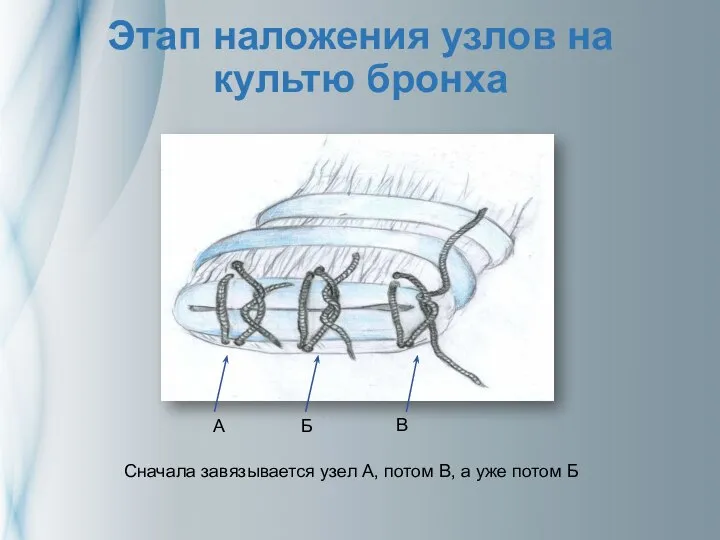

- 20. Этап наложения узлов на культю бронха Сначала завязывается узел А, потом В, а уже потом Б

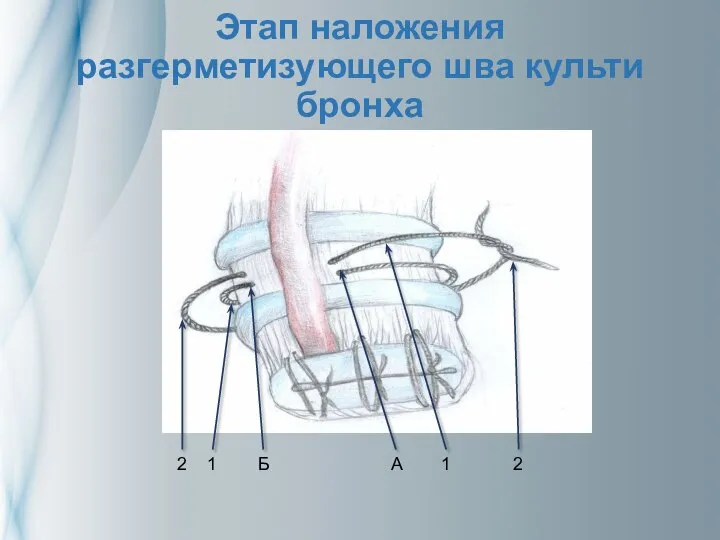

- 21. Этап наложения разгерметизующего шва культи бронха 2 1 Б А 1 2

- 22. Окончательный вид культи бронха, обработанный по предложенной методике

- 23. Удаленная нижняя доля с нагноившимися бронхоэктазами

- 24. Хирургические методики лечения больных с бронхоэктатической болезнью использовались у 22 (36,7%) пациентов основной группы И у

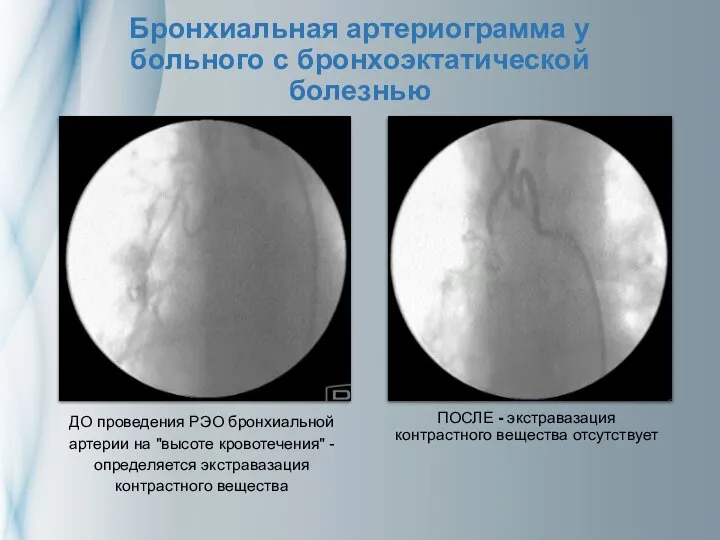

- 25. Бронхиальная артериограмма у больного с бронхоэктатической болезнью ДО проведения РЭО бронхиальной артерии на "высоте кровотечения" -

- 26. Послеоперационные осложнения Несостоятельность культи долевого бронха наблюдалась у 4 (8%) больных группы сравнения У 2 (3,3%)

- 27. Летальность

- 28. Выводы В диссертационной работе обосновано и подтверждено клиническими исследованиями новое решение актуальной научной проблемы - улучшение

- 29. Выводы Исследование характеристик продукции провоспалительных цитокинов у больных основной группы позволило сделать выводы, что назначение монтелукаста

- 31. Скачать презентацию

Искусственный интеллект и нейронные сети в медицине

Искусственный интеллект и нейронные сети в медицине идиопатия

идиопатия Специфика психофизического развития детей с ОВЗ и содержание их комплексного сопровождения

Специфика психофизического развития детей с ОВЗ и содержание их комплексного сопровождения Амилоидоз сердца

Амилоидоз сердца Формирование мотиваций на здоровый образ жизни

Формирование мотиваций на здоровый образ жизни Центр по лечению ХСН, маршрутизация пациентов с ХСН

Центр по лечению ХСН, маршрутизация пациентов с ХСН Острая язва вульвы

Острая язва вульвы Польза и вред вакцинации

Польза и вред вакцинации Болезни почек

Болезни почек Оперативное вмешательство на органах малого таза

Оперативное вмешательство на органах малого таза Сестринский процесс

Сестринский процесс 吉林展示会TV用

吉林展示会TV用 Современный взгляд на диагностику и лечение ревматических заболеваний

Современный взгляд на диагностику и лечение ревматических заболеваний Анализатор крови. Обслуживание и ремонт

Анализатор крови. Обслуживание и ремонт Хроническая болезнь почек. Лабораторные анализы мочи

Хроническая болезнь почек. Лабораторные анализы мочи Советы доктора неболейка

Советы доктора неболейка Лекарственные средства, влияющие на афферентную инервацию

Лекарственные средства, влияющие на афферентную инервацию ЧУДО-Доктор, ковид и вакцинация 2023

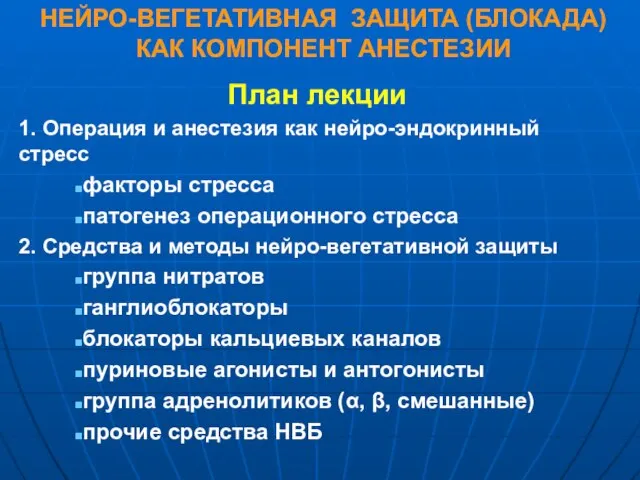

ЧУДО-Доктор, ковид и вакцинация 2023 Нейро-вегетативная защита (блокада), как компонент анестезии

Нейро-вегетативная защита (блокада), как компонент анестезии Право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи

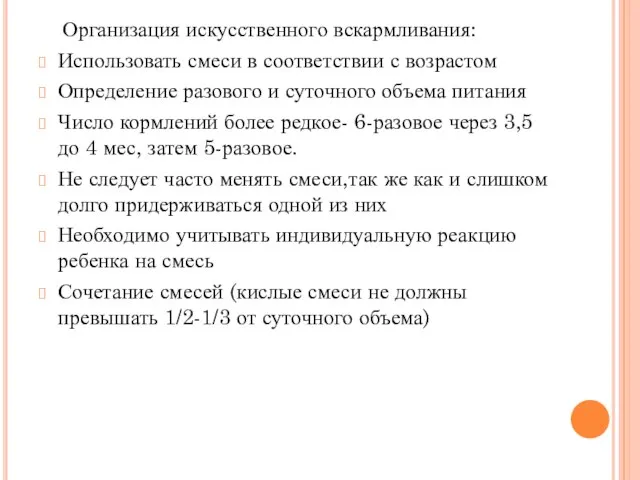

Право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи Организация искусственного вскармливания

Организация искусственного вскармливания Системная красная волчанка. Проявления в полости рта

Системная красная волчанка. Проявления в полости рта Доброкачественные опухоли

Доброкачественные опухоли Генная терапия наследственных заболеваний

Генная терапия наследственных заболеваний Цирроз печени

Цирроз печени Анализ причин врожденного сифилиса в Смоленской области (1994 – 2002 гг)

Анализ причин врожденного сифилиса в Смоленской области (1994 – 2002 гг) Zan_7_Sindrom_vospalenia_Ponyatie_o_khir_inf_Simptomy_Prints_lech_Osobennosti_ukhoda_Rol_akusherki

Zan_7_Sindrom_vospalenia_Ponyatie_o_khir_inf_Simptomy_Prints_lech_Osobennosti_ukhoda_Rol_akusherki Организация питания в образовательных организациях. Контроль качества и требования СанПиН. Модуль - 7

Организация питания в образовательных организациях. Контроль качества и требования СанПиН. Модуль - 7