Слайд 2ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

К моменту рождения ребенка она более развита, чем другие

системы. Кроме того, в нормальных условиях сердечно-сосудистая система не испытывала еще патологических воздействий и поэтому компенсаторные возможности ее довольно большие.

Частота сердечных сокращений у детей выше, чем у взрослых, а артериальное давление ниже. У детей относительно больше, чем у взрослых, объем крови. По данным различных авторов, он колеблется от 80 до 150 мл/кг (у взрослых 60 мл/кг).

Скорость кровотока у детей младшего возраста также примерно в 2 раза выше, чем у взрослых.

Слайд 3ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

У новорожденного центральные и периферические отделы нервной системы развиты и

сформированы еще не полностью. Морфологически это выражается в недостаточном количестве и дифференцироваиности клеток головного мозга и межнейронных связей, отсутствии нормальных извилин и миелинизации двигательных волокон.

Клинически недостаточная сформированность нервной системы проявляется в определенных закономерностях. Дети, особенно младшего возраста, склонны к более резким, генерализованным реакциям в ответ на любое воздействие: инфекцию, интоксикацию, болевую и психическую травму. Поэтому местные специфические признаки заболевания часто бывают сглажены и на первый план выступают общие симптомы — повышение температуры тела, рвота, понос. Одновременно с генерализованностью ответа на травму у детей младшей возрастной группы наблюдается быстрое истощение компенсаторных реакций нервной системы.

Слайд 4Ребенок раннего возраста с трудом определяет болезненный участок. Дыхательная система менее развита

и слабее контролируется со стороны вегетативной нервной системы. Поэтому проявлением общей реакции организма ребенка на любое воздействие служит нарушение дыхания.

Психическая реакция на травму может наблюдаться у очень маленьких детей, причем она оставляет определенный след и сохраняется длительное время. Среди детей, подвергшихся грубым, не щадящим психику манипуляциям без адекватного обезболивания и выключения сознания (насильственное лечение и удаление зубов, удушье и возбуждение при вводном эфирном наркозе и др.), значительно чаще наблюдаются страхи и заикания.

Несовершенство вегетативной нервной системы в сочетании с эндокринными сдвигами у детей способствует расстройствам перистальтики, что может привести к аллергическим реакциям, поносам или запорам и др.

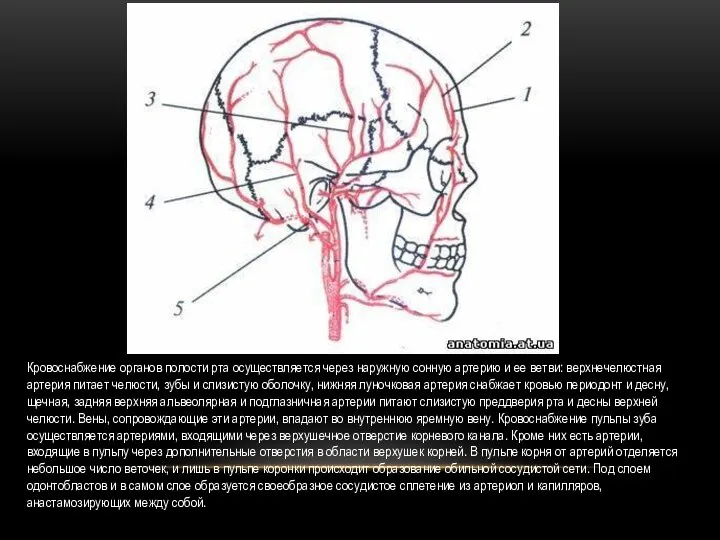

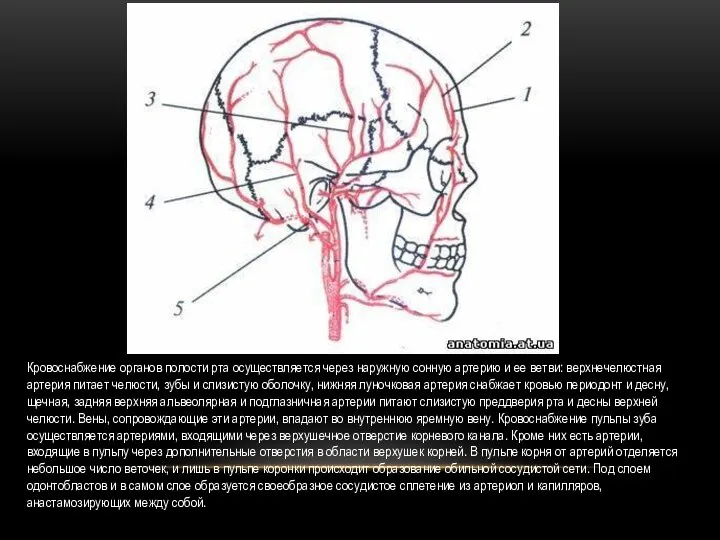

Слайд 5Кровоснабжение органов полости рта осуществляется через наружную сонную артерию и ее ветви:

верхнечелюстная артерия питает челюсти, зубы и слизистую оболочку, нижняя луночковая артерия снабжает кровью периодонт и десну, щечная, задняя верхняя альвеолярная и подглазничная артерии питают слизистую преддверия рта и десны верхней челюсти. Вены, сопровождающие эти артерии, впадают во внутреннюю яремную вену. Кровоснабжение пульпы зуба осуществляется артериями, входящими через верхушечное отверстие корневого канала. Кроме них есть артерии, входящие в пульпу через дополнительные отверстия в области верхушек корней. В пульпе корня от артерий отделяется небольшое число веточек, и лишь в пульпе коронки происходит образование обильной сосудистой сети. Под слоем одонтобластов и в самом слое образуется своеобразное сосудистое сплетение из артериол и капилляров, анастамозирующих между собой.

Слайд 6КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПУЛЬПЫ

В пульпе зуба имеются своеобразные сосуды-резервуары, называемые гигантскими капиллярами, по ходу

которых образуются своеобразные вздутия и синусы. Капиллярная сеть особенно обширна в области одонтобластов, которые имеют тесный контакт со стенками капилляров. Этим обеспечивается высокая метаболическая и пластическая функция одонтобластов. Циркуляция крови в пульпе происходит внутри полости зуба, имеющей ригидные стенки. Пульсовые колебания объема крови в замкнутой полости должны были бы вызвать повышение тканевого давления и, как следствие – нарушение физиологических процессов в пульпе зуба. Однако вследствие передачи пульсовых колебаний объема артерий на вены и демпфирующих свойств капилляров этого не происходит.

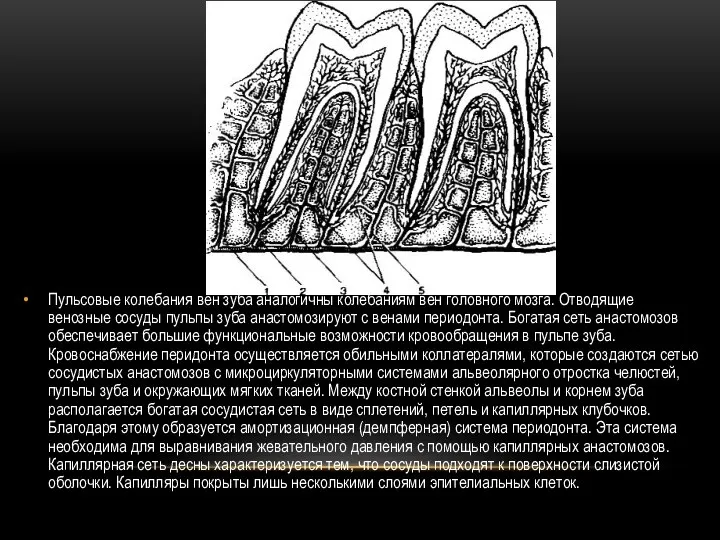

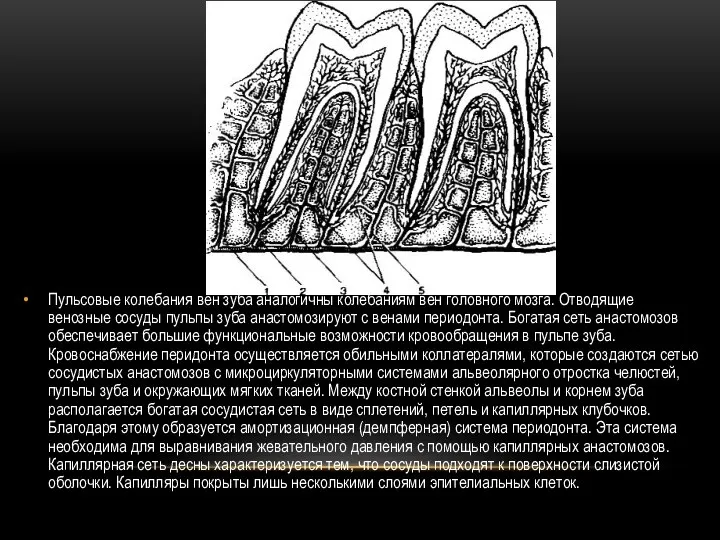

Слайд 7Пульсовые колебания вен зуба аналогичны колебаниям вен головного мозга. Отводящие венозные сосуды

пульпы зуба анастомозируют с венами периодонта. Богатая сеть анастомозов обеспечивает большие функциональные возможности кровообращения в пульпе зуба. Кровоснабжение перидонта осуществляется обильными коллатералями, которые создаются сетью сосудистых анастомозов с микроциркуляторными системами альвеолярного отростка челюстей, пульпы зуба и окружающих мягких тканей. Между костной стенкой альвеолы и корнем зуба располагается богатая сосудистая сеть в виде сплетений, петель и капиллярных клубочков. Благодаря этому образуется амортизационная (демпферная) система периодонта. Эта система необходима для выравнивания жевательного давления с помощью капиллярных анастомозов. Капиллярная сеть десны характеризуется тем, что сосуды подходят к поверхности слизистой оболочки. Капилляры покрыты лишь несколькими слоями эпителиальных клеток.

Слайд 8ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЛО

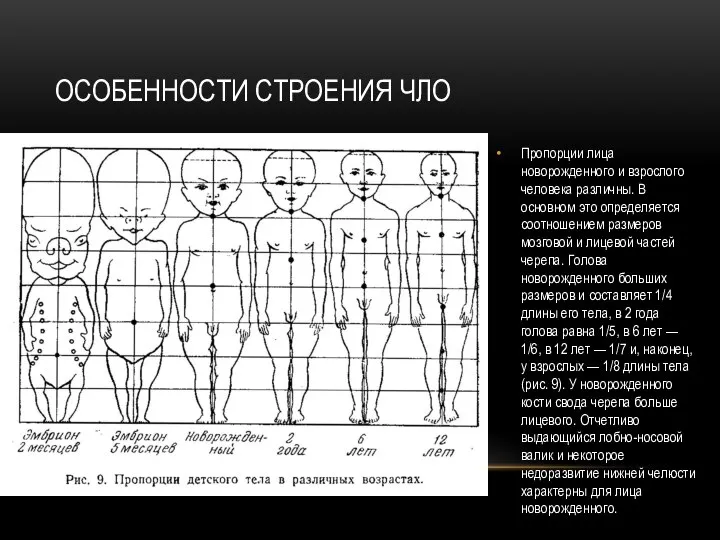

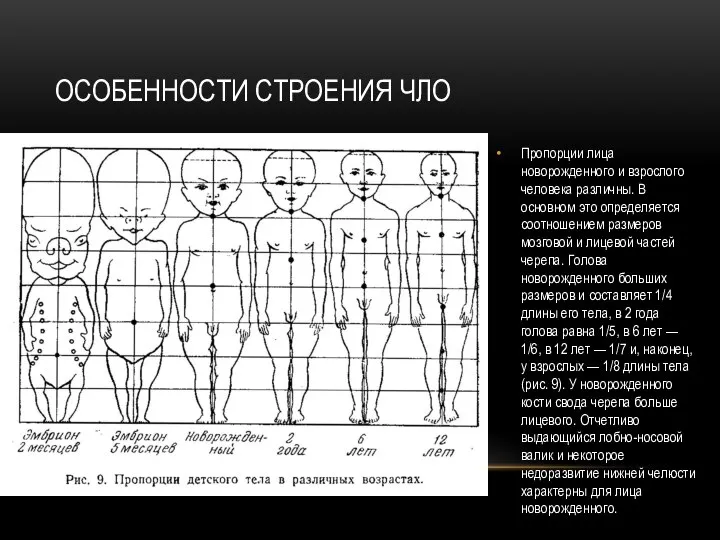

Пропорции лица новорожденного и взрослого человека различны. В основном

это определяется соотношением размеров мозговой и лицевой частей черепа. Голова новорожденного больших размеров и составляет 1/4 длины его тела, в 2 года голова равна 1/5, в 6 лет — 1/6, в 12 лет — 1/7 и, наконец, у взрослых — 1/8 длины тела (рис. 9). У новорожденного кости свода черепа больше лицевого. Отчетливо выдающийся лобно-носовой валик и некоторое недоразвитие нижней челюсти характерны для лица новорожденного.

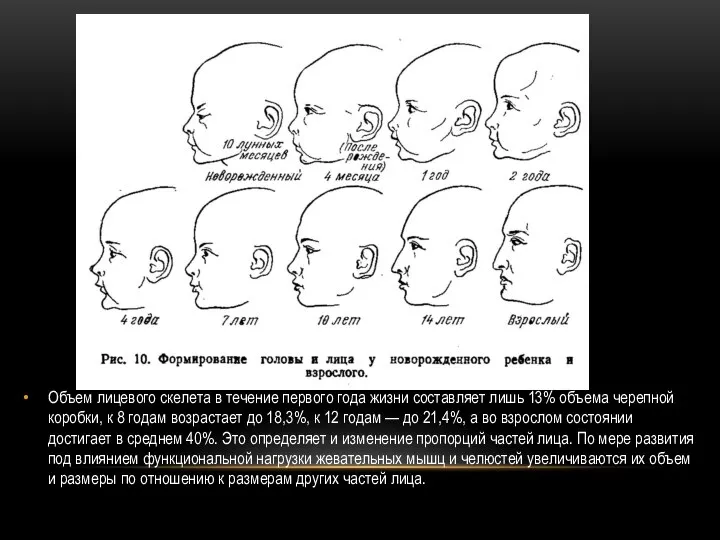

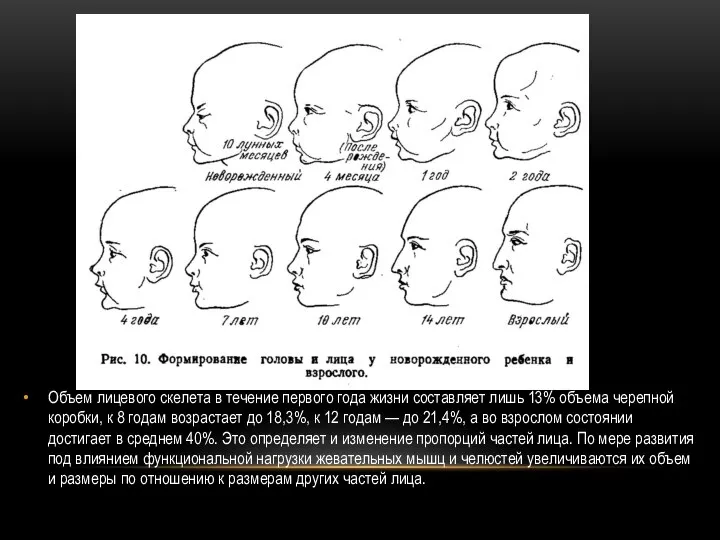

Слайд 9Объем лицевого скелета в течение первого года жизни составляет лишь 13% объема

черепной коробки, к 8 годам возрастает до 18,3%, к 12 годам — до 21,4%, а во взрослом состоянии достигает в среднем 40%. Это определяет и изменение пропорций частей лица. По мере развития под влиянием функциональной нагрузки жевательных мышц и челюстей увеличиваются их объем и размеры по отношению к размерам других частей лица.

Слайд 10КОЖА

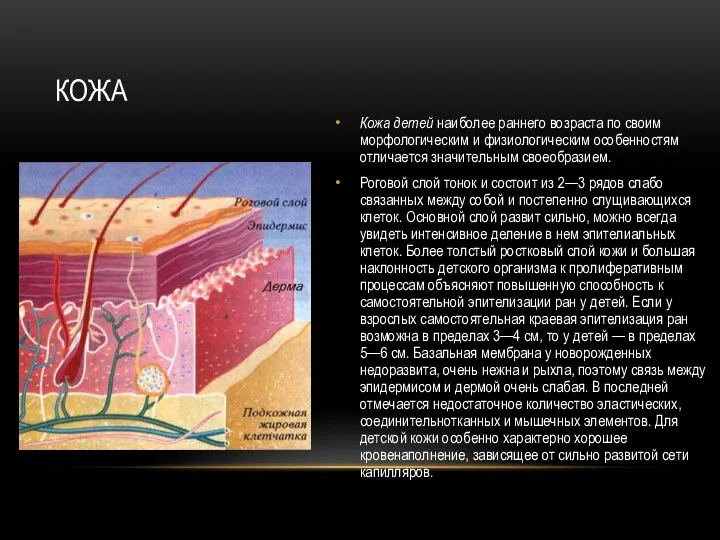

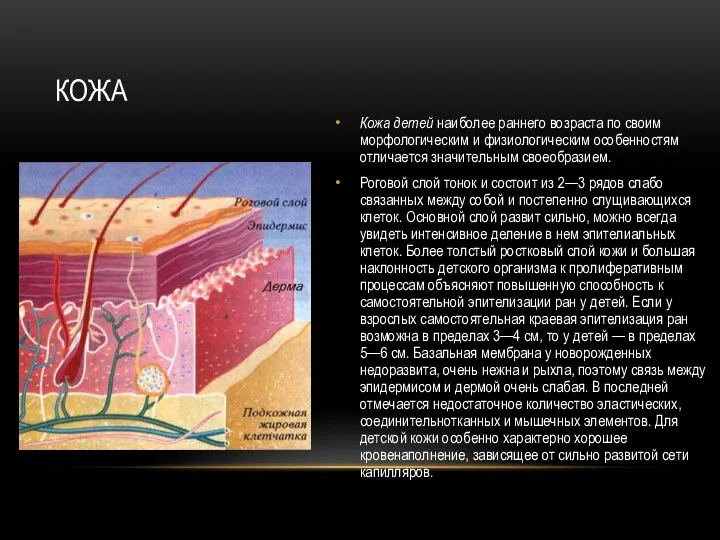

Кожа детей наиболее раннего возраста по своим морфологическим и физиологическим особенностям отличается

значительным своеобразием.

Роговой слой тонок и состоит из 2—3 рядов слабо связанных между собой и постепенно слущивающихся клеток. Основной слой развит сильно, можно всегда увидеть интенсивное деление в нем эпителиальных клеток. Более толстый ростковый слой кожи и большая наклонность детского организма к пролиферативным процессам объясняют повышенную способность к самостоятельной эпителизации ран у детей. Если у взрослых самостоятельная краевая эпителизация ран возможна в пределах 3—4 см, то у детей — в пределах 5—6 см. Базальная мембрана у новорожденных недоразвита, очень нежна и рыхла, поэтому связь между эпидермисом и дермой очень слабая. В последней отмечается недостаточное количество эластических, соединительнотканных и мышечных элементов. Для детской кожи особенно характерно хорошее кровенаполнение, зависящее от сильно развитой сети капилляров.

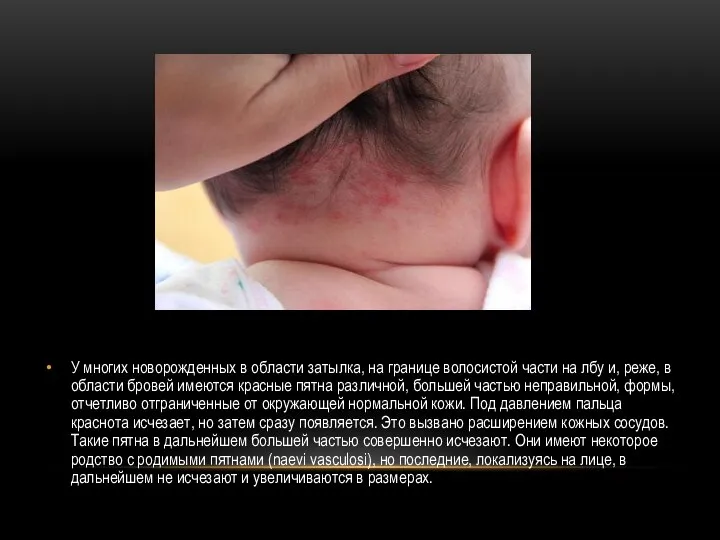

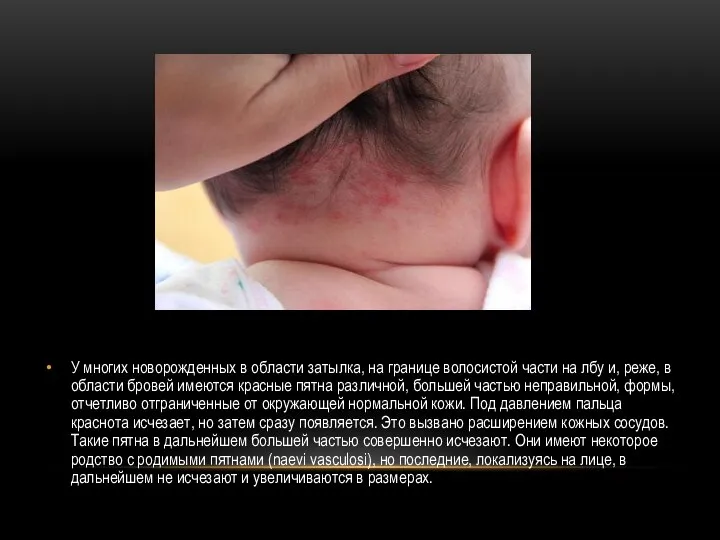

Слайд 11У многих новорожденных в области затылка, на границе волосистой части на лбу

и, реже, в области бровей имеются красные пятна различной, большей частью неправильной, формы, отчетливо отграниченные от окружающей нормальной кожи. Под давлением пальца краснота исчезает, но затем сразу появляется. Это вызвано расширением кожных сосудов. Такие пятна в дальнейшем большей частью совершенно исчезают. Они имеют некоторое родство с родимыми пятнами (naevi vasculosi), но последние, локализуясь на лице, в дальнейшем не исчезают и увеличиваются в размерах.

Слайд 12ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ

В своей практической деятельности детский стоматолог должен помнить эти особенности кожи

детей раннего возраста. Применение крепких растворов, мазей и др. с лечебной целью может вызвать отрицательные побочные явления (ожоги, изъязвления и т. д.).

По мере роста и развития утолщается эпителиальный слой, уменьшается капиллярная сеть, совершенствуется функция кожи, повышаются ее защитная роль и значение в процессах теплорегуляции и газообмена.

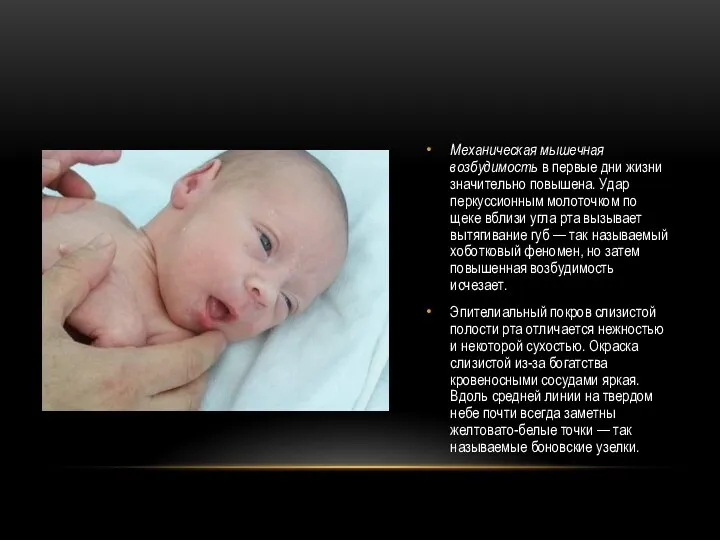

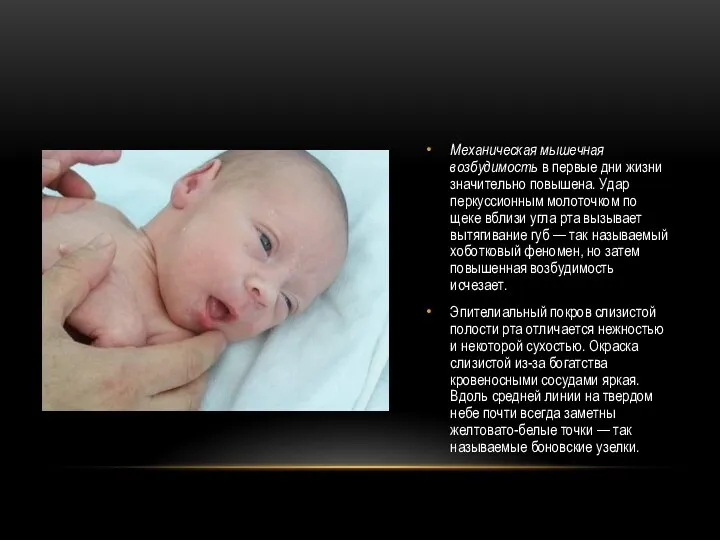

Слайд 13Механическая мышечная возбудимость в первые дни жизни значительно повышена. Удар перкуссионным молоточком по

щеке вблизи угла рта вызывает вытягивание губ — так называемый хоботковый феномен, но затем повышенная возбудимость исчезает.

Эпителиальный покров слизистой полости рта отличается нежностью и некоторой сухостью. Окраска слизистой из-за богатства кровеносными сосудами яркая. Вдоль средней линии на твердом небе почти всегда заметны желтовато-белые точки — так называемые боновские узелки.

Слайд 14ЛИЦЕВОЙ НЕРВ

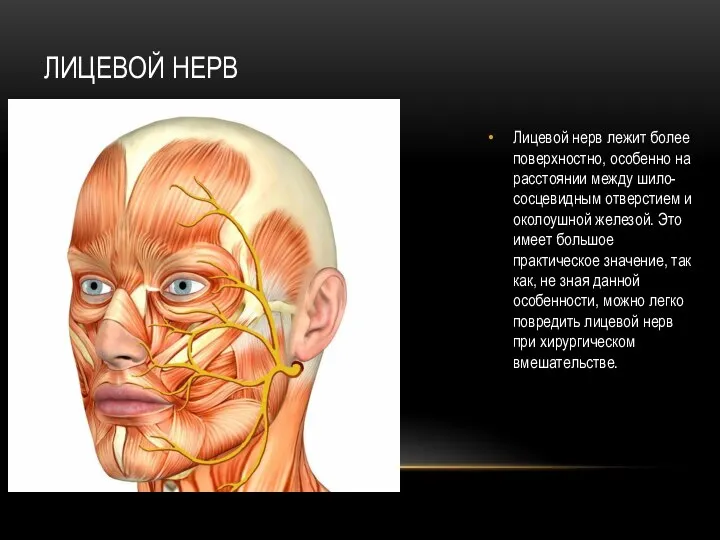

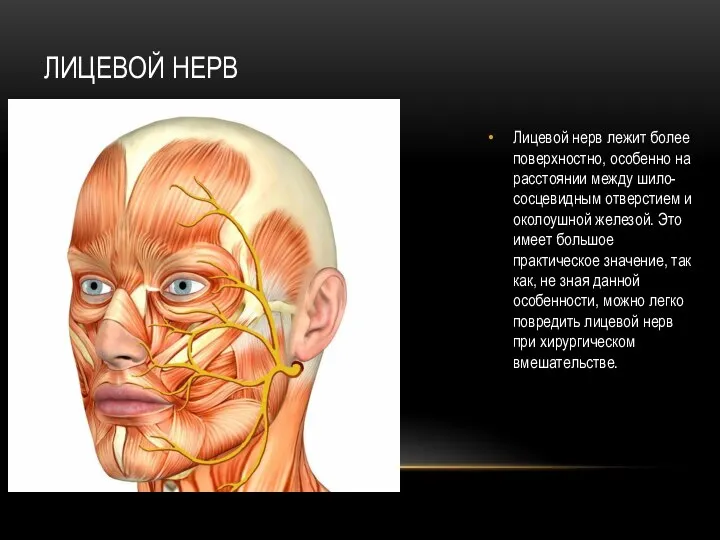

Лицевой нерв лежит более поверхностно, особенно на расстоянии между шило-сосцевидным отверстием

и околоушной железой. Это имеет большое практическое значение, так как, не зная данной особенности, можно легко повредить лицевой нерв при хирургическом вмешательстве.

Слайд 15ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ

Челюстные кости маленьких детей богаты органическими веществами и содержат твердых минеральных веществ

меньше, чем у взрослых. Этим объясняется большая мягкость, эластичность и меньшая ломкость детских костей по сравнению с костями взрослых.

Остеокластические и остеобластические процессы челюстных костей у детей протекают особенна энергично, что можно поставить в связь с хорошо развитой у них системой кровообращения. В свою очередь у детей кости челюстей, имея обильное кревообращение, легче, чем у взрослых, подвергаются инфицированию. Инфицированию челюстей также способствуют широкие гаверсовы каналы, тонкое и нежное строение костных перекладин, между которыми располагается большое количество миелиновой ткани, и красный костный мозг, менее устойчивый к различным раздражителям, чем желтый костный мозг взрослых. Надкостница челюстных костей в детском возрасте толста.

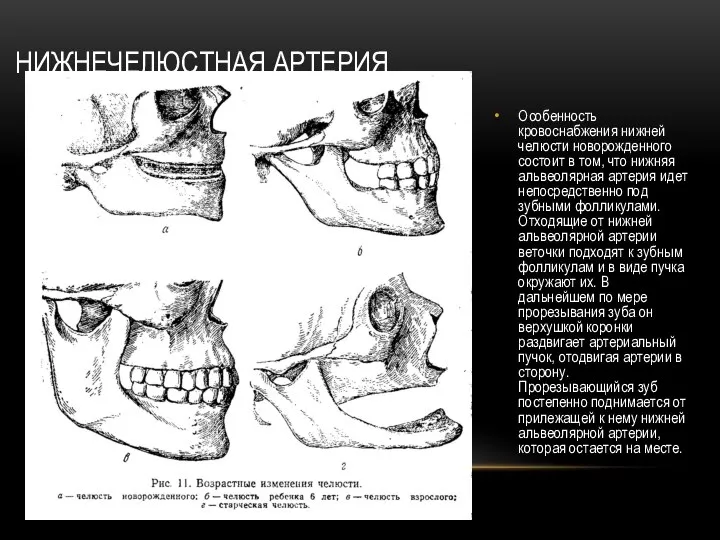

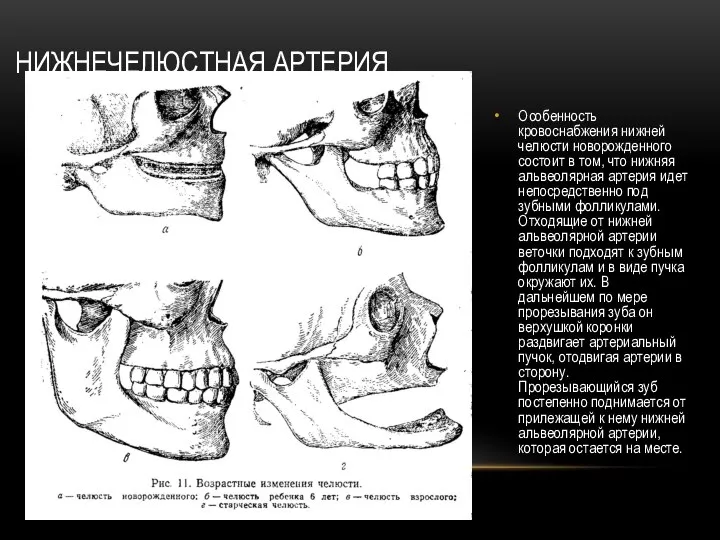

Слайд 16НИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ АРТЕРИЯ

Особенность кровоснабжения нижней челюсти новорожденного состоит в том, что нижняя альвеолярная

артерия идет непосредственно под зубными фолликулами. Отходящие от нижней альвеолярной артерии веточки подходят к зубным фолликулам и в виде пучка окружают их. В дальнейшем по мере прорезывания зуба он верхушкой коронки раздвигает артериальный пучок, отодвигая артерии в сторону. Прорезывающийся зуб постепенно поднимается от прилежащей к нему нижней альвеолярной артерии, которая остается на месте.

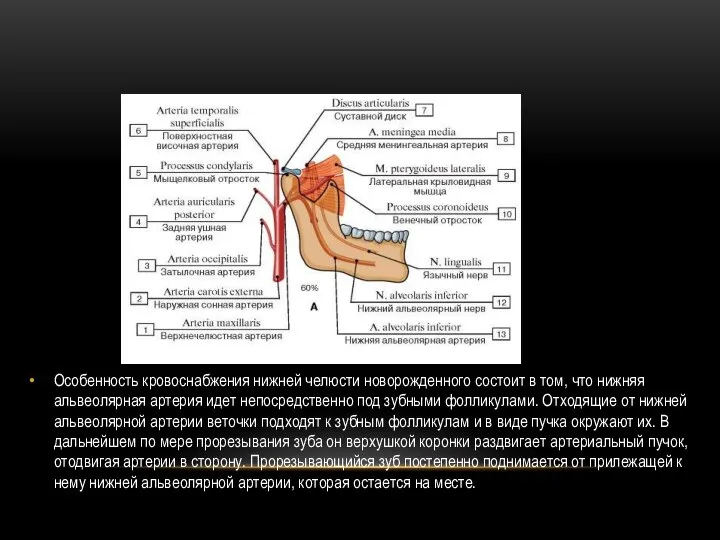

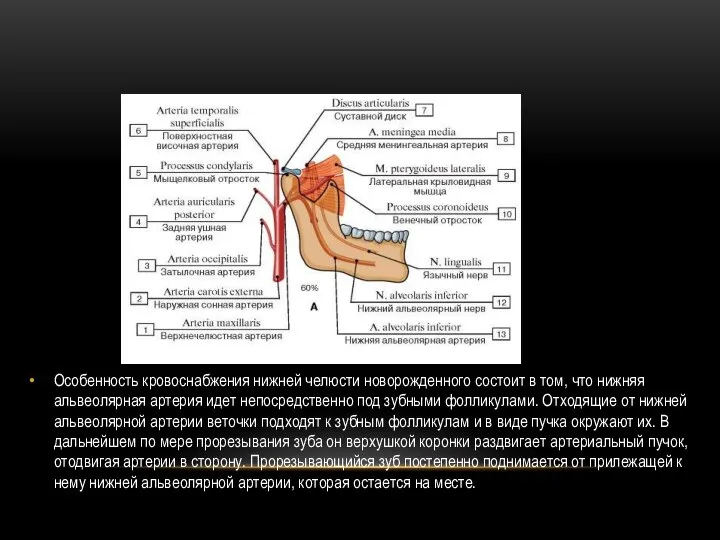

Слайд 17Особенность кровоснабжения нижней челюсти новорожденного состоит в том, что нижняя альвеолярная артерия

идет непосредственно под зубными фолликулами. Отходящие от нижней альвеолярной артерии веточки подходят к зубным фолликулам и в виде пучка окружают их. В дальнейшем по мере прорезывания зуба он верхушкой коронки раздвигает артериальный пучок, отодвигая артерии в сторону. Прорезывающийся зуб постепенно поднимается от прилежащей к нему нижней альвеолярной артерии, которая остается на месте.

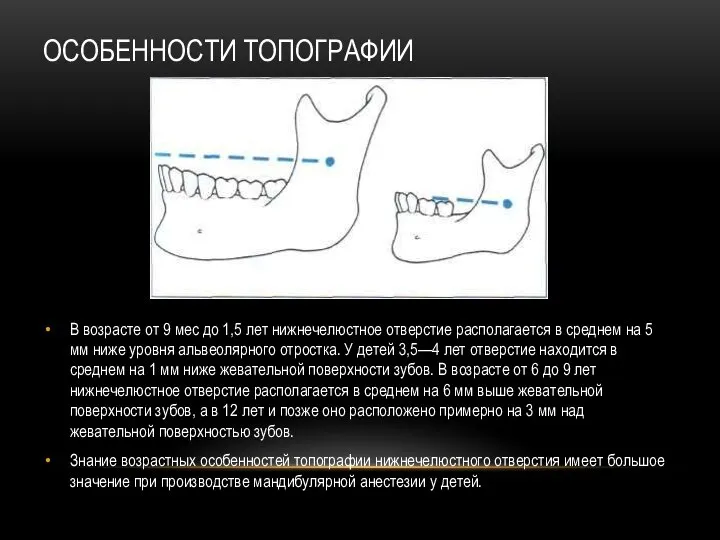

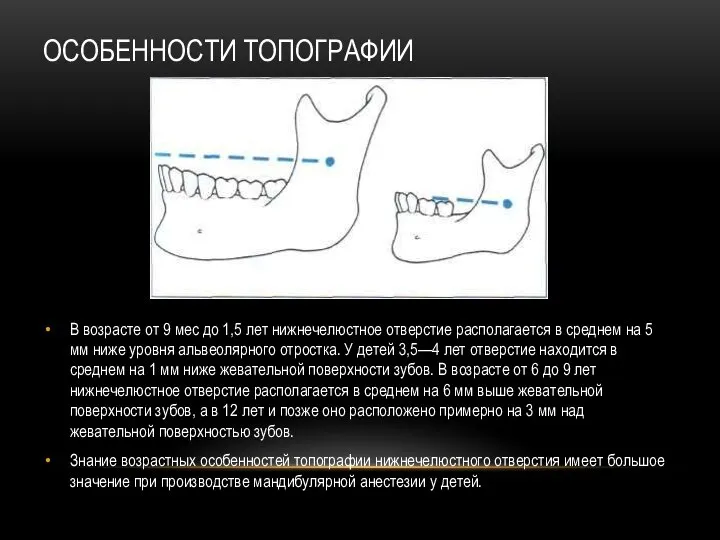

Слайд 18ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ

В возрасте от 9 мес до 1,5 лет нижнечелюстное отверстие располагается

в среднем на 5 мм ниже уровня альвеолярного отростка. У детей 3,5—4 лет отверстие находится в среднем на 1 мм ниже жевательной поверхности зубов. В возрасте от 6 до 9 лет нижнечелюстное отверстие располагается в среднем на 6 мм выше жевательной поверхности зубов, а в 12 лет и позже оно расположено примерно на 3 мм над жевательной поверхностью зубов.

Знание возрастных особенностей топографии нижнечелюстного отверстия имеет большое значение при производстве мандибулярной анестезии у детей.

Annual scientific report of pharmacognosy department. Pharmacognostic analysis of the raw materials

Annual scientific report of pharmacognosy department. Pharmacognostic analysis of the raw materials Дефекты длинных трубчатых костей и укорочение конечности

Дефекты длинных трубчатых костей и укорочение конечности Расписание работы врачей консультативно-диагностической поликлиники

Расписание работы врачей консультативно-диагностической поликлиники Нервная система. Спинномозговые нервы

Нервная система. Спинномозговые нервы Донорство. Информирование

Донорство. Информирование Обеспечение качества в гистологической лабораторной технике

Обеспечение качества в гистологической лабораторной технике Причины алкоголизма и наркомании, а также методы борьбы с ними

Причины алкоголизма и наркомании, а также методы борьбы с ними Рак толстого кишечника. Доля в общей статистике

Рак толстого кишечника. Доля в общей статистике Обморожение. Первая помощь при обморожении

Обморожение. Первая помощь при обморожении Мастер-класс Стрижка ногтей пациенту

Мастер-класс Стрижка ногтей пациенту Лекция 1.16. Логопедическая помощь

Лекция 1.16. Логопедическая помощь Гнойные заболевания костей (остеомиелит)

Гнойные заболевания костей (остеомиелит) История развития концепции реабилитации. Общие вопросы реабилитации. Основные методы реабилитации. Лекция №1

История развития концепции реабилитации. Общие вопросы реабилитации. Основные методы реабилитации. Лекция №1 Общая анастезия

Общая анастезия Активный мониторинг безопасности лекарственных средств в ТБ программе

Активный мониторинг безопасности лекарственных средств в ТБ программе Антигистаминные средства

Антигистаминные средства Ембріональний розвиток гепатобіліарної зони, аномалії її формування та розвитку

Ембріональний розвиток гепатобіліарної зони, аномалії її формування та розвитку Антибактериальные покрытия

Антибактериальные покрытия VII жұп берт нерві

VII жұп берт нерві Заболевания нервной системы

Заболевания нервной системы Болезни суставов у животных (лекция 6)

Болезни суставов у животных (лекция 6) Достояние России AltaiSPB

Достояние России AltaiSPB Миелиновые нервные волокна в поясничном сегменте спинного мозга после торакальной сегментэктомии

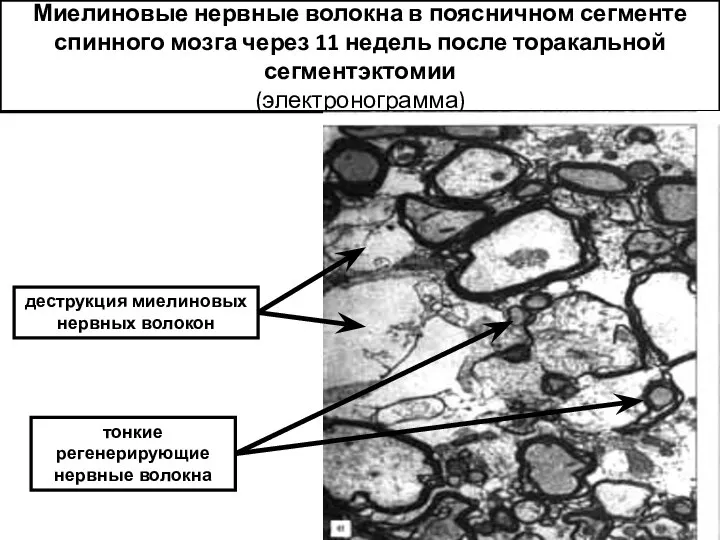

Миелиновые нервные волокна в поясничном сегменте спинного мозга после торакальной сегментэктомии Проведение СЛР одним спасателем

Проведение СЛР одним спасателем Обращение с медицинскими отходами

Обращение с медицинскими отходами Заявка на иммунобиологические лекарственные препараты

Заявка на иммунобиологические лекарственные препараты Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность