Содержание

- 2. Илеус (греч - "Эйлес") — поворачивание, скручивание, заворот. Термин «илеус» объединяет многочисленные заболевания с различной этиологией

- 3. Острая кишечная непроходимость впервые описана Гиппократом. Первые попытки оперативного лечения острой кишечной непроходимость относятся к XVII

- 4. Летальность в России при этом заболевании варьирует от 6,4% до 27,6%. В стационарах Санкт-Петербурга, согласно сводным

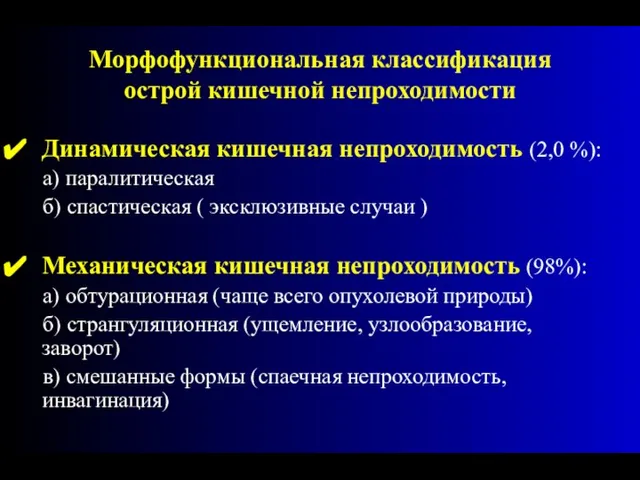

- 5. Морфофункциональная классификация острой кишечной непроходимости Динамическая кишечная непроходимость (2,0 %): а) паралитическая б) спастическая ( эксклюзивные

- 6. Классификация острой кишечной непроходимости по происхождению Врождённая (пороки развития кишечника: атрезия тонкой и толстой кишки; атрезия

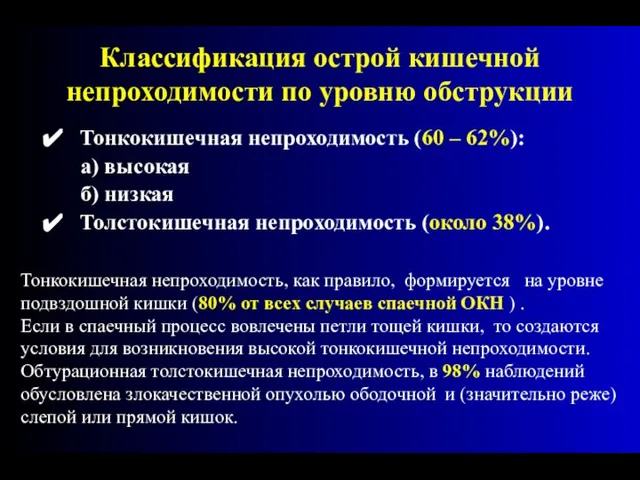

- 7. Классификация острой кишечной непроходимости по уровню обструкции Тонкокишечная непроходимость (60 – 62%): а) высокая б) низкая

- 8. Спаечная кишечная непроходимость Обтурационная кишечная непроходимость Заворот Узлообразование Инвагинация Причины острой кишечной непроходимости

- 9. Динамическая кишечная непроходимость В основе функциональных расстройств, ведущим к динамической непроходимости, лежат чаще всего острые воспалительные

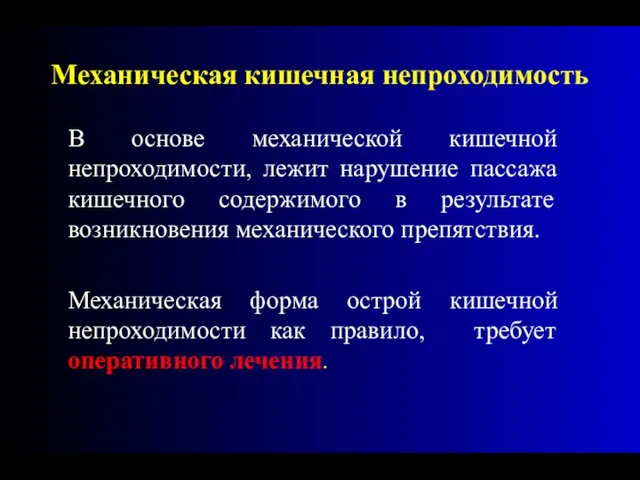

- 10. Механическая кишечная непроходимость В основе механической кишечной непроходимости, лежит нарушение пассажа кишечного содержимого в результате возникновения

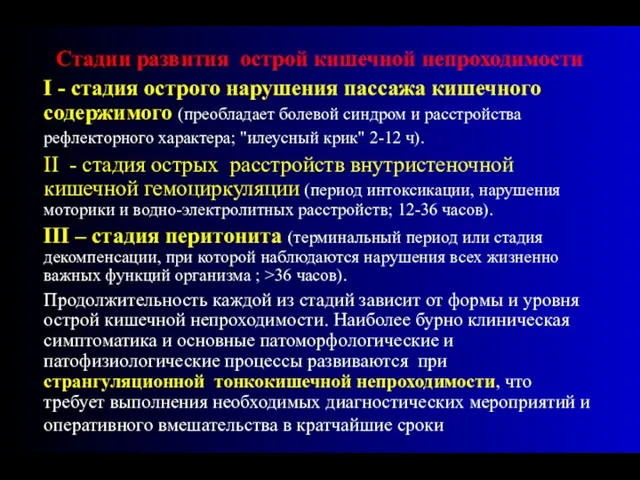

- 11. Стадии развития острой кишечной непроходимости I - стадия острого нарушения пассажа кишечного содержимого (преобладает болевой синдром

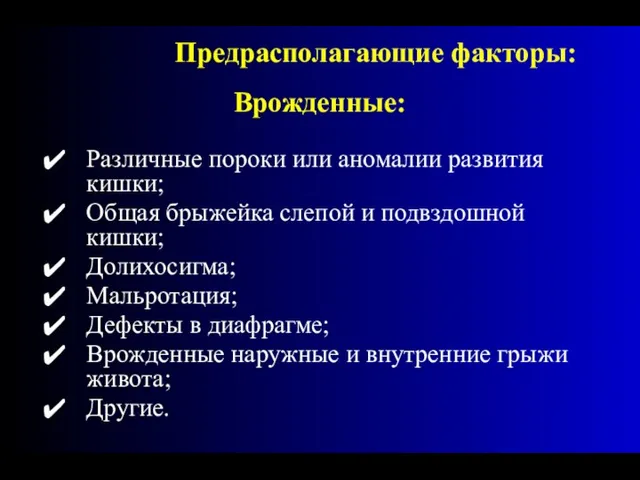

- 12. Врожденные: Различные пороки или аномалии развития кишки; Общая брыжейка слепой и подвздошной кишки; Долихосигма; Мальротация; Дефекты

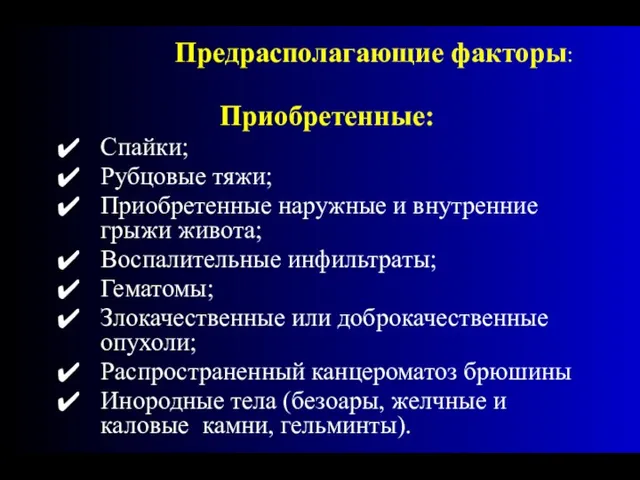

- 13. Приобретенные: Спайки; Рубцовые тяжи; Приобретенные наружные и внутренние грыжи живота; Воспалительные инфильтраты; Гематомы; Злокачественные или доброкачественные

- 14. Непосредственные причины: Резкое усиление сократительной активности кишечника, обусловленное повышенной пищевой нагрузкой (особенно после периода голодания), острым

- 15. Основные звенья патогенеза острой кишечной непроходимости Механический фактор, приводящий к прекращению пассажа кишечного содержимого. Нарушение внутриорганного

- 16. Деструктивные изменения слизистой оболочки кишки в результате ишемии (преимущественно проксимальнее уровня препятствия). Повреждение аппарата пристеночного пищеварения

- 17. Клинические проявления острой кишечной непроходимости можно разделить на две группы. Первую группу – составляют признаки неблагополучия

- 18. Местные признаки острой кишечной непроходимости являются основой для постановки своевременного и правильного диагноза. Характер и выраженность

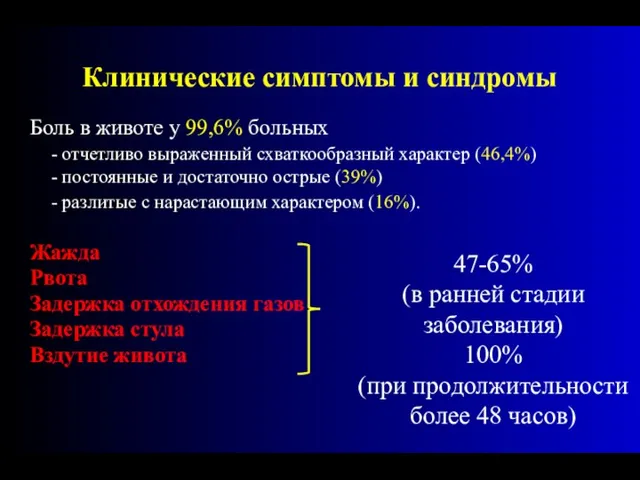

- 19. Клинические симптомы и синдромы Боль в животе у 99,6% больных - отчетливо выраженный схваткообразный характер (46,4%)

- 20. Данные физикального обследования Общее состояние тяжёлое. Больные беспокойны, часто принимают вынужденное положение. Температура тела в начале

- 21. Данные физикального обследования Вздутие живота. Нередко наличие ассиметрии, при толстокишечной непроходимости. Живот может принимать "перекошенный" вид

- 22. Симптом «косопузи»

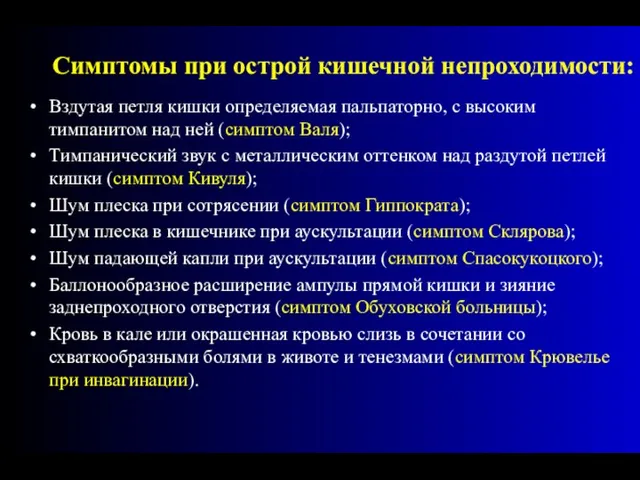

- 23. Симптомы при острой кишечной непроходимости: Вздутая петля кишки определяемая пальпаторно, с высоким тимпанитом над ней (симптом

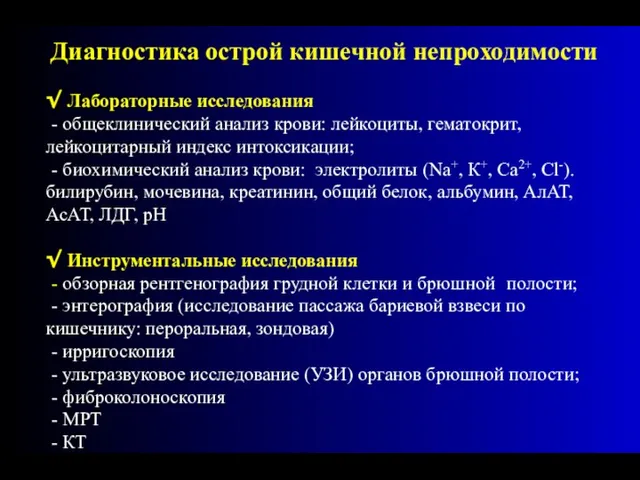

- 24. Диагностика острой кишечной непроходимости √ Лабораторные исследования - общеклинический анализ крови: лейкоциты, гематокрит, лейкоцитарный индекс интоксикации;

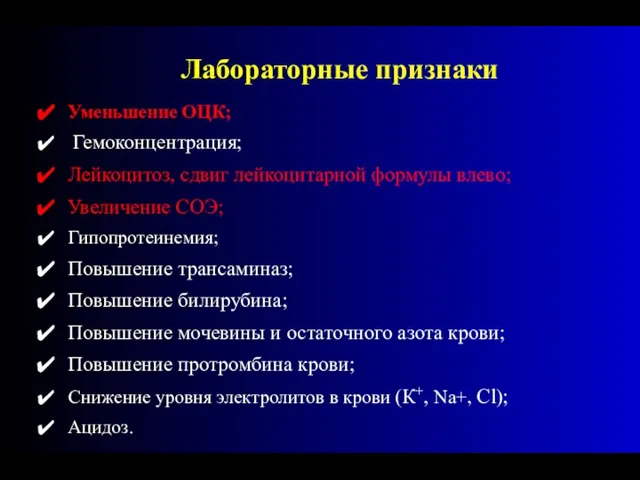

- 25. Уменьшение ОЦК; Гемоконцентрация; Лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево; Увеличение СОЭ; Гипопротеинемия; Повышение трансаминаз; Повышение билирубина; Повышение

- 26. Обследование с целью обоснования окончательного диагноза предусматривает выполнение обзорной рентгенографии живота, которая является диагностическим стандартом при

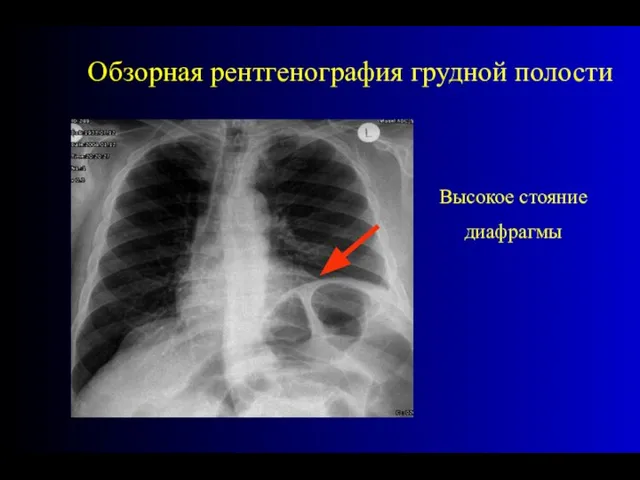

- 27. Рентгеновское исследование необходимо начинать с обзорной рентгеноскопии груди. Высокое стояние диафрагмы в сочетании с ограничением ее

- 28. Высокое стояние диафрагмы Обзорная рентгенография грудной полости

- 29. Важнейшими рентгенологическими симптомами острой кишечной непроходимости являются арки и чаши Клойбера (скопление газа над уровнями жидкости)

- 30. При тонкокишечной непроходимости чаши Клойбера располагаются преимущественно в центральных отделах живота. Ширина уровня жидкости обычно превышает

- 31. Чаши Клойбера Обзорная рентгенография брюшной полости

- 32. Другой характерный рентгенологический признак тонкокишечной непроходимости - симптом Кейси - возникает в результате отека складок слизистой,

- 33. Симптом Кейси «рыбий скелет» Обзорная рентгенография брюшной полости

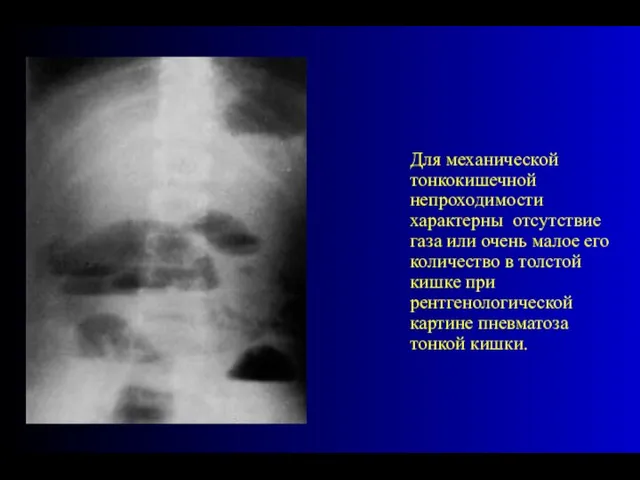

- 34. Для механической тонкокишечной непроходимости характерны отсутствие газа или очень малое его количество в толстой кишке при

- 35. Рентгеновское обследование живота в процессе наблюдения за больными с подозрением на острую кишечную непроходимость должно повторяться

- 36. Обзорная рентгенграфия брюшной полости в динамике

- 37. Толстокишечная непроходимость Обзорная рентгенография брюшной полости

- 38. Основная цель рентгенконтрастного исследования – проследить в динамике пассаж бариевой взвеси по тонкой кишке и тем

- 39. В настоящее время для диагностики острой кишечной непроходимости применяется УЗИ брюшной полости, с помощью которого можно

- 40. УЗИ брюшной полости Дилатированная кишка

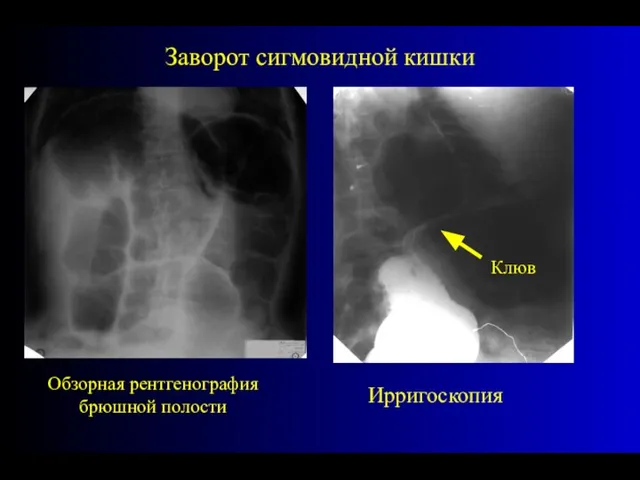

- 41. При непроходимости толстой кишки ирригоскопия позволяет установить уровень и причину непроходимости. На рентгенограммах можно обнаружить сужения

- 42. Заворот сигмовидной кишки Обзорная рентгенография брюшной полости Ирригоскопия Клюв

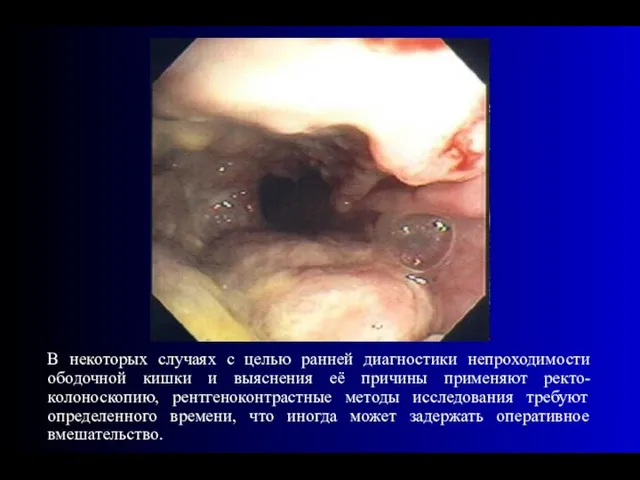

- 43. В некоторых случаях с целью ранней диагностики непроходимости ободочной кишки и выяснения её причины применяют ректо-

- 44. Лечение острой кишечной непроходимости должно быть патогенетическим и проводиться комплексно. Результаты его находятся в прямой зависимости

- 45. При странгуляционной непроходимости, завороте или инвагинации консервативное лечение возможно лишь с целью предоперационной подготовки из-за опасности

- 46. Проводится при сомнениях в диагностике острой кишечной непроходимости, а также если кишечная непроходимость развивается на фоне

- 47. Опорожнение желудка зондом (постоянная аспирация желудочного содержимого); Очистительная или сифонная клизма до определившегося эффекта; Катетеризация мочевого

- 48. Устранение причины кишечной непроходимости (рассечение спаек, удаление инородного тела, резекция кишки и т.п.). Борьба с перитонитом

- 49. Раздутый приводящий и спавшийся отводящий отделы тонкой кишки кишки Спаечная тонкокишечная непроходимость

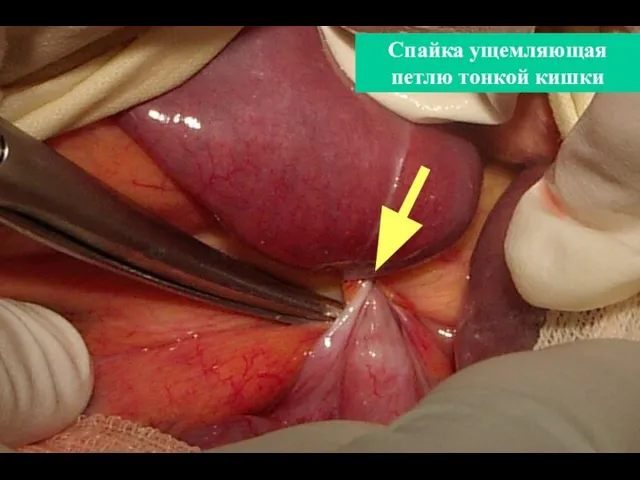

- 50. Спайка ущемляющая петлю тонкой кишки

- 51. Спайки между петлями тонкой кишки

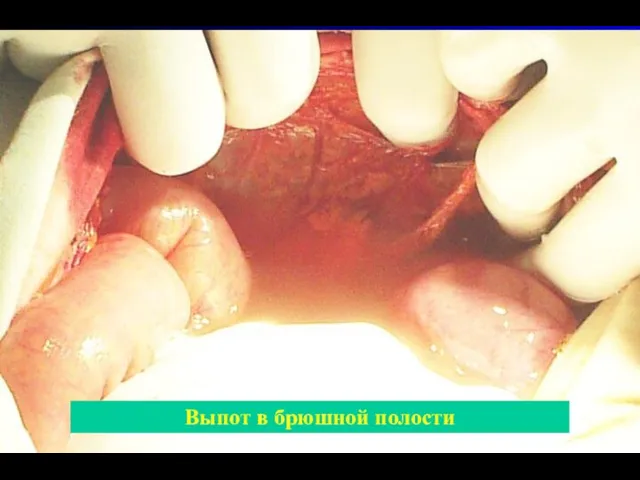

- 52. Выпот в брюшной полости

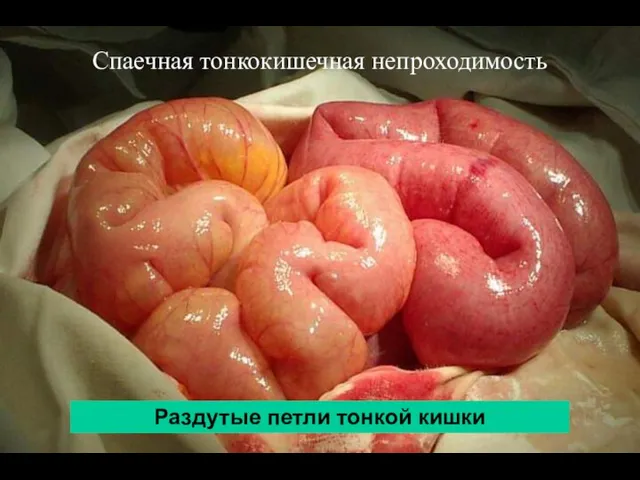

- 53. Раздутые петли тонкой кишки Спаечная тонкокишечная непроходимость

- 54. Странгуляционная борозда

- 55. 4 см 1.5 см

- 56. Странгуляционная борозда Заворот тонкой кишки

- 57. Заворот толстой кишки

- 58. Заворот толстой кишки

- 59. Заворот толстой кишки

- 60. Заворот толстой кишки

- 61. Раздутый приводящий и спавшийся отводящий отдел сигмовидной кишки Опухолевая толстокишечная непроходимость

- 62. Стенозирующая опухоль сигмовидной кишки

- 63. Петли тонкой кишки обычного диаметра

- 64. Баллонообразная слепая кишка

- 65. Макропрепарат сигмовидной кишки Опухоль

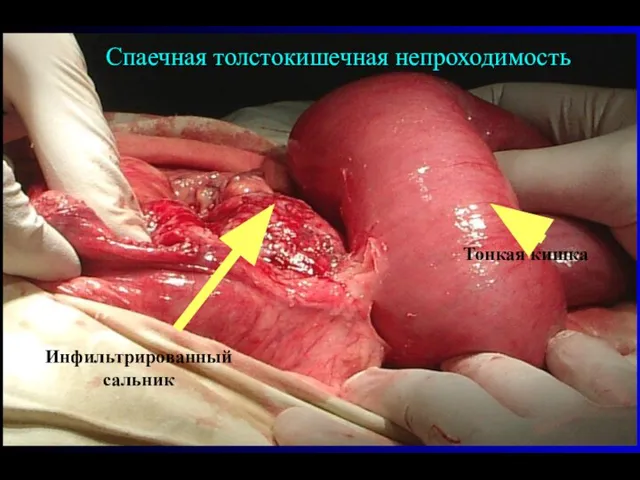

- 66. Инфильтрированный сальник Тонкая кишка Спаечная толстокишечная непроходимость

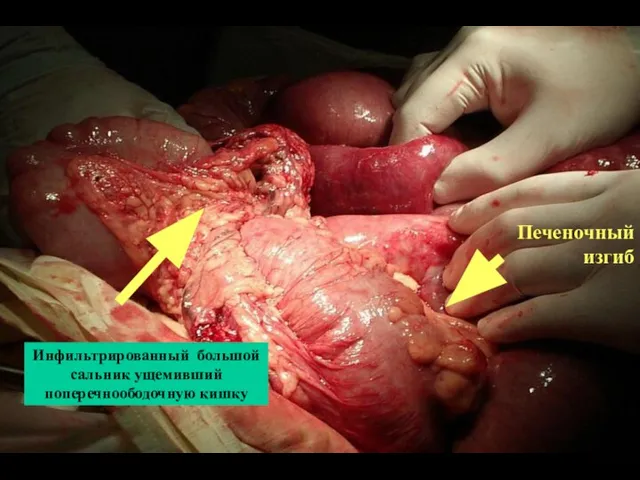

- 67. Инфильтрированный большой сальник ущемивший поперечноободочную кишку Печеночный изгиб

- 68. Раздутый приводящий (поперечноободочная) и спавшийся отводящий (сигмовидная) отделы толстой кишки Сигмовидная кишка Поперечноободочная кишка

- 69. Инфильтрированный сальник

- 70. Длительное дренирование желудка и тонкой кишки относится к важнейшим лечебным мероприятиям. Оно обеспечивает декомпрессию кишечника, создает

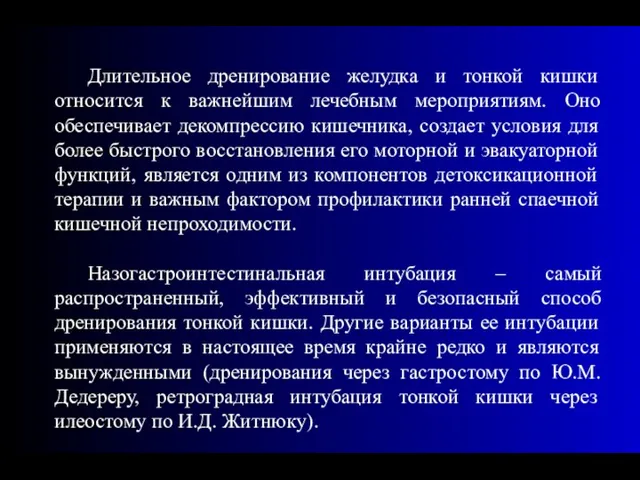

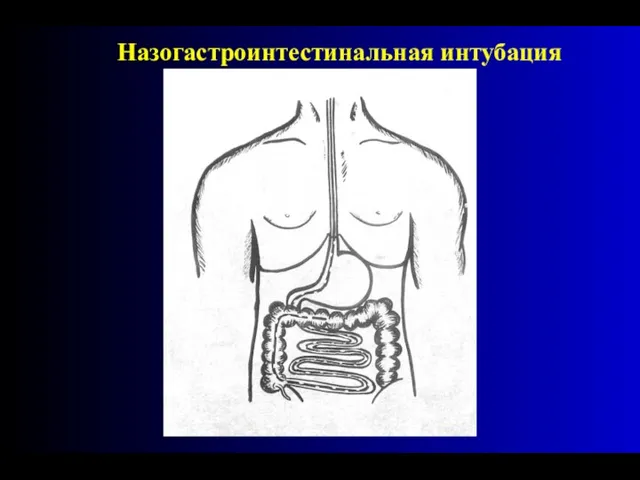

- 71. Назогастроинтестинальная интубация

- 72. Показания к декомпрессии кишки Разлитой перитонит. Микроциркуляторные изменения в стенке кишки, но при сохраненной её жизнеспособности.

- 73. В основе программы послеоперационного интенсивного лечения лежит инфузионная терапия. Ее задачами являются восполнение объема циркулирующей жидкости,

- 74. Детоксикация (гемосорбция, лимфосорбция, энтеросорбция). Восстановление двигательной функции кишечника (дренирование и промывание кишечника; эпидуральная анестезия; прозерин; электростимуляцию

- 75. 1. Операция должна выполняться под общим обезболиванием трехврачебной бригадой. 2. На этапе лапаротомии, ревизии органов брюшной

- 76. 4. Операции предусматривают последовательное решение следующих задач: - установление причины кишечной непроходимости; - устранение морфологического субстрата

- 77. 7. Жизнеспособность кишки оценивается по: - цвету, наличию или отсутствию отека и распространенных кровоизлияний в кишечной

- 78. 8. Стандарты резекции кишки: 35-40 см в сторону приводящего отдела от видимых границ нарушения кровоснабжения кишечной

- 79. 10. При толстокишечной опухолевой непроходимости выполняются одноэтапные или двухэтапные операции в зависимости от стадии опухолевого процесса

- 80. Характер диспансерного наблюдения за больными зависит от диагноза основного заболевания, осложнением которого явилась острая кишечная непроходимость.

- 81. Ранняя госпитализация и раннее хирургическое вмешательство во многом влияют на исход заболевания. Так, по данным многих

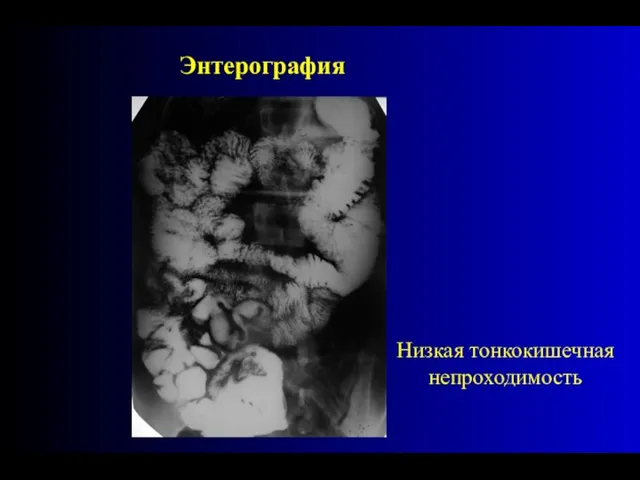

- 82. Низкая тонкокишечная непроходимость Энтерография

- 83. Энтерография

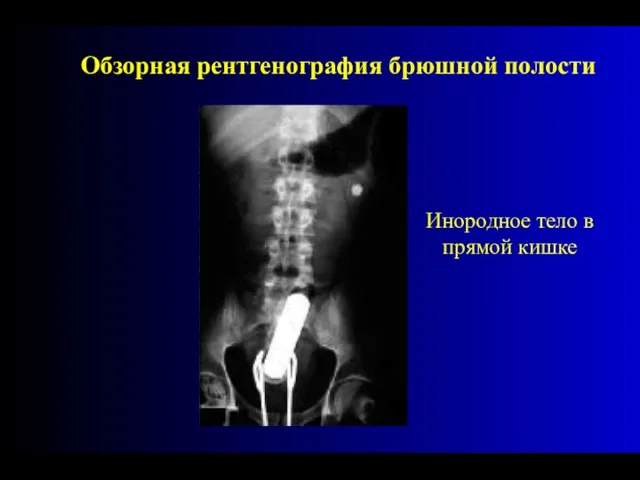

- 84. Инородное тело в прямой кишке Обзорная рентгенография брюшной полости

- 85. МРТ Инвагинация тонкой кишки Энтерография

- 87. Высокая тонкокишечная непроходимость на уровне связки Трейца

- 88. Аксиальный заворот желудка

- 89. Осевой заворот желудка

- 90. Энтерография Тонкокишечная непроходимость

- 92. Скачать презентацию

Свертывающая и противосвертывающая системы крови

Свертывающая и противосвертывающая системы крови Нормолит-PRO. Питание для здорового сердца

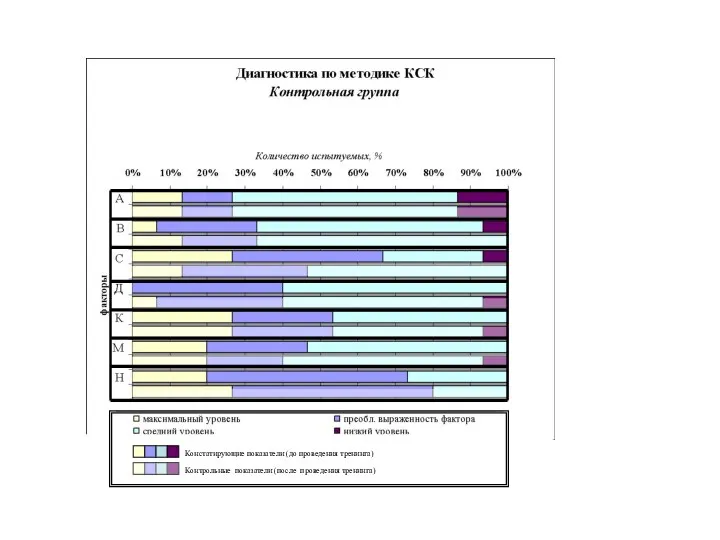

Нормолит-PRO. Питание для здорового сердца Диагностика по методике КСК

Диагностика по методике КСК Безопасные применение антигипертензивных препаратов

Безопасные применение антигипертензивных препаратов Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения Хрономедицина

Хрономедицина Лекарственные препараты железа (III)

Лекарственные препараты железа (III) Люди дождя

Люди дождя 2_5298815906011421654

2_5298815906011421654 Уход. Фиксация шапочки

Уход. Фиксация шапочки Актуальная информация о коронавирусе

Актуальная информация о коронавирусе Антибиотикопрофилактика. Антибиотик

Антибиотикопрофилактика. Антибиотик Наркоз. Истрия открытия средств для наркоза

Наркоз. Истрия открытия средств для наркоза Понятие о ране. Классификация ран. Осложнения при различных ранах

Понятие о ране. Классификация ран. Осложнения при различных ранах Диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы

Диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы Эндоэкология здоровья

Эндоэкология здоровья Рациональное питание

Рациональное питание Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковая диагностика Отравление метгемоглобинобразователями

Отравление метгемоглобинобразователями Боллонская система. Академическая мобильность

Боллонская система. Академическая мобильность История становления гомеопатии

История становления гомеопатии Глубокие микозы

Глубокие микозы Босанғаннан кейін

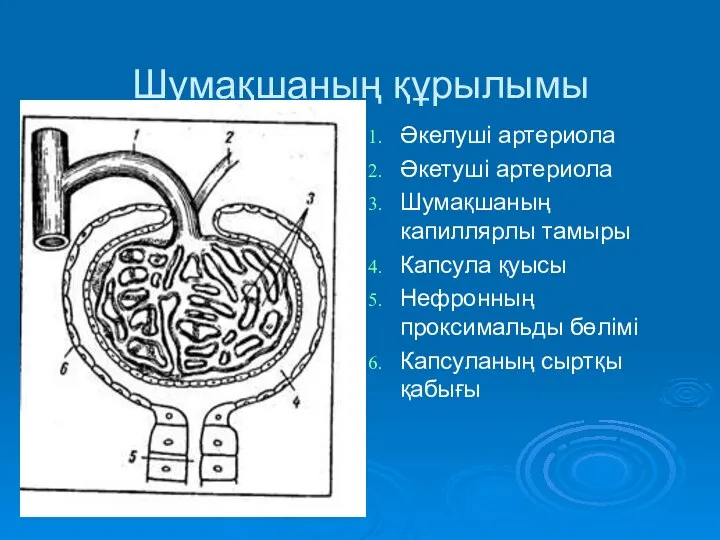

Босанғаннан кейін Шумақшаның құрылымы

Шумақшаның құрылымы ВИЧ и способы поддержания иммунитета при заражении

ВИЧ и способы поддержания иммунитета при заражении CeraVe — зволожуючий крем

CeraVe — зволожуючий крем Основные инфекционные заболевания и их профилактика

Основные инфекционные заболевания и их профилактика Блокады нервов на уровне запястья и голеностопного сустава

Блокады нервов на уровне запястья и голеностопного сустава