Слайд 2Приспособле́ние (адапта́ция) к меняющимся условиям существования является наиболее общим свойством живых организмов. Все патологические

процессы, по существу, можно разделить на две группы: (1) процессы повреждения и (2) процессы приспособления (адаптивные процессы).

Слайд 3Механизмы приспособления

I. Специальные защитные системы, препятствующие наиболее разрушительным внешним воздействиям

Иммунная система и система мононуклеарных

фагоцитов как защита от генетически чужеродной экспансии

Механизм воспаления и тесно связанный с ним феномен репаративной регенерации как универсальные способы восстановления повреждённых тканей

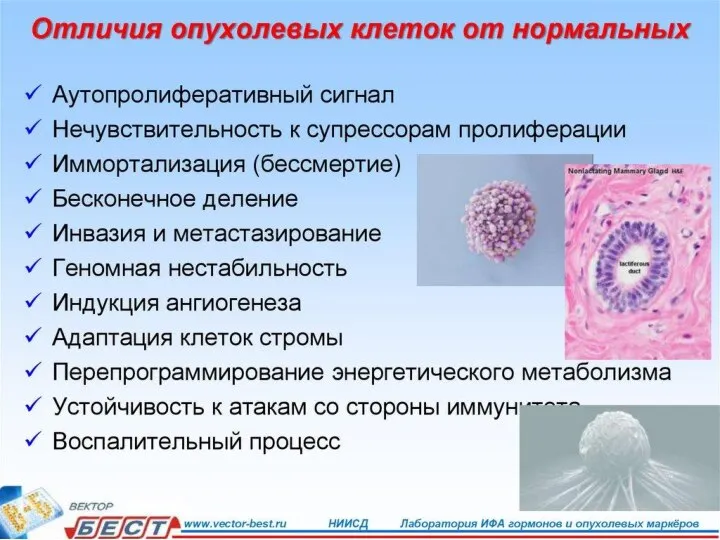

Система антибластомной резистентности, препятствующая возникновению незрелых злокачественных опухолей

Свёртывание крови (гемокоагуляция, тромбоз) как защита от потери внутрисосудистой жидкой ткани

Стресс-система, обеспечивающая развитие стресс-синдрома.

II. Механизмы регуляции всех функций организма.

III. Избегающее поведение (его формирует ноцицептивная система).

Слайд 4Стадии адаптогенеза

Выделяют три стадии в развитии адаптивного процесса:

Рецепция адаптогена (адаптогенного стимула) — восприятие

изменения какого-либо параметра среды

Регуляция адаптогенеза (настройка силы и длительности адаптивного ответа)

Адаптивный ответ (адаптивная реакция) — изменение характера функционирования организма или его отдельных структур, соответствующее изменившимся внешним условиям.

Слайд 5Формы адаптации

Приспособительные реакции подразделяют на

(1) ортоадаптивные,

(2) дизадаптивные

(3) компенсаторные.

Слайд 6Ортоадаптация

I. Ортоадаптация (оrtoadapt) – (orto - правильный, прямой; adapt — приспособляю) - метод

воздействия на живой организм различными способами с учетом его индивидуальных особенностей, физических и психо-физиологических нарушений с целью их исправления и правильного приспособления к условиям окружающей среды.

Ортоадаптация разделяется на динамическую ортоадаптацию и статическую ортоадаптацию.

Динамическая ортоадаптация – (dinamic – движение, orto - правильный, прямой; adapto — приспособляю) – метод воздействия на живой организм, использующий различные виды и способы дозированной двигательной активности с учетом общего состояния организма, его индивидуальных особенностей, физических и психо-физиологических нарушений с целью их исправления, приспособления к условиям окружающей среды и ведения полноценного образа жизни.

Статическая ортоадаптация – (static-постоянство, orto - правильный, прямой; adapto — приспособляю) – метод воздействия на живой организм с использованием различных искусственных и естественных приспособлений и устройств для полноценной коррекции и создания его правильного положения в периоды сна, работы и отдыха, с учетом общего состояния организма, его индивидуальных особенностей, физических и психо-физиологических нарушений и с целью его приспособления к условиям окружающей среды и ведения полноценного образа жизни.

Слайд 7Дизадаптация

II. Дизадаптация (патологическая адаптация) — неадекватная приспособительная реакция

Гиперадаптация — избыточный адаптивный ответ (аллергия; дистресс-синдром;

фибринозное, геморрагическое и гнойное воспаление; гиперрегенерация)

Гипоадаптация — недостаточность адаптогенеза (иммунодефицит, гипорегенерация)

Анадаптация — неспособность к адаптивному ответу (крайняя степень гипоадаптации)

Дезадаптация — срыв адаптации.

Слайд 8Дезадаптация (срыв адаптации) является вариантом анадаптивных состояний (приобретённая анадаптация). Дезадаптация представляет собой достижение

предела адаптации для данного организма.

Исходами дезадаптации являются:

Смерть организма при необратимой дезадаптации

Реадаптация (восстановление приспособительных возможностей) при обратимой дезадаптации.

Аналогичные дезадаптации и реадаптации состояния в случае компенсаторных процессов обозначаются терминами «декомпенсация» и «рекомпенсация» соответственно.

Слайд 9Компенсация

III. Компенсация (компенсаторные реакции).

Компенсация (компенсаторные процессы) — адаптация в условиях болезни, приспособление к патологическим условиям

существования организма.

Сформированное таким образом приспособление (стадия компенсации) рано или поздно завершается истощением функциональных возможностей и срывом компенсации — декомпенсацией (стадия декомпенсации). При декомпенсации жизненно важных функций наступает смерть организма.

Рекомпенсация возможна только путём замены «изношенного» органа полноценным донорским (трансплантация органа). Таким образом, решение проблемы рекомпенсации зависит от успехов трансплантационной медицины.

Слайд 10Морфология приспособительных процессов

В отечественной патологической анатомии среди приспособительных процессов рассматривают:

воспаление,

иммунный ответ,

тромбоз,

объёмные процессы (атрофию и гипертрофию),

регенерацию,

дисплазию,

организацию

и стресс-синдром.

Слайд 11Объёмные процессы

К объёмным процессам относят атрофию («негативный объёмный процесс») и гипертрофию («позитивный объёмный процесс»). Своеобразным вариантом

гипертрофии является гиперплазия.

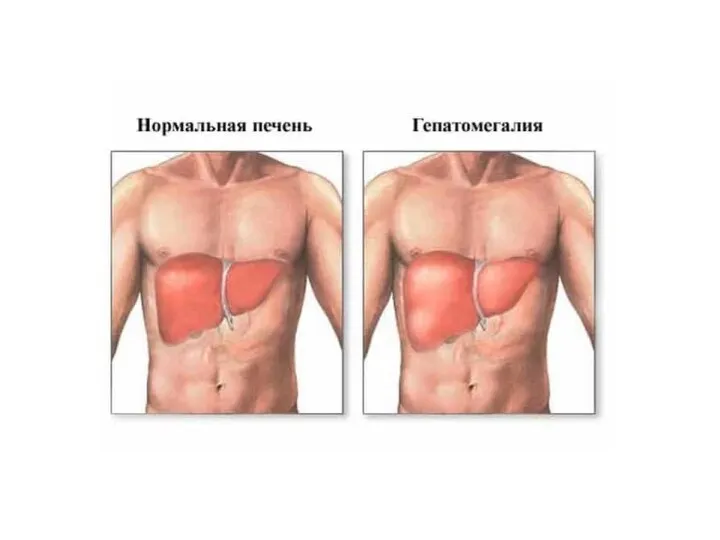

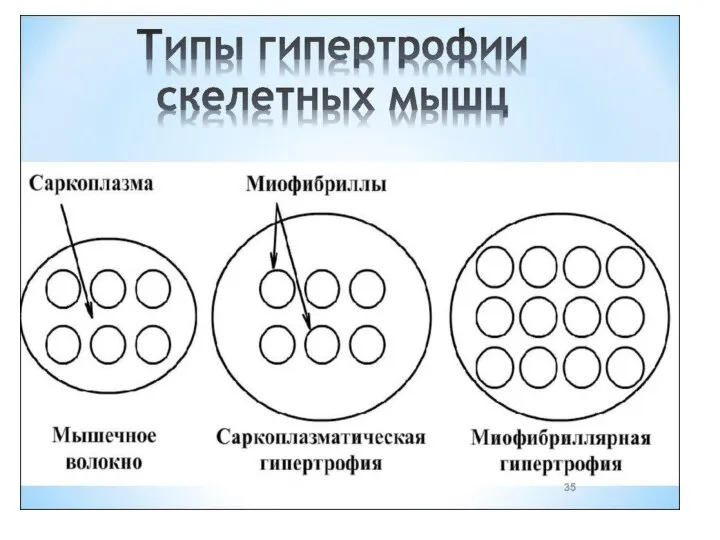

Слайд 12Гипертрофи́я

Гипертрофи́я — увеличение объёма какой-либо биологической структуры (органа, ткани, клетки, органеллы). Исключением является

организм в целом: не принято говорить о гипертрофии всего тела человека. Гипертрофия может быть врождённым процессом.

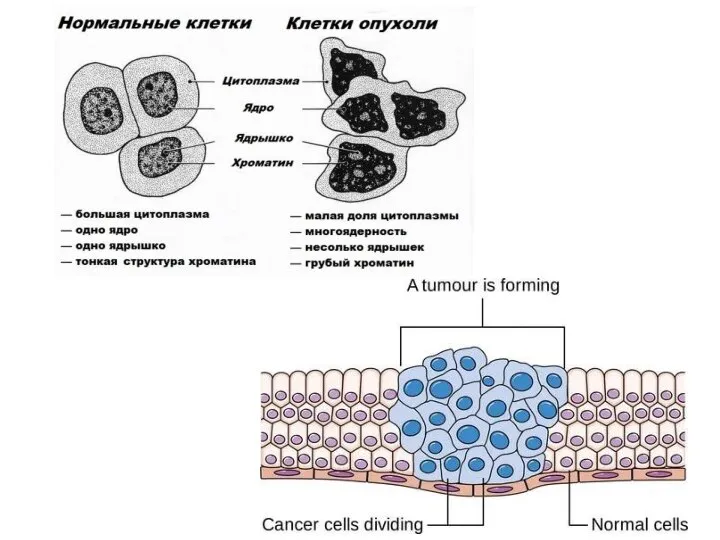

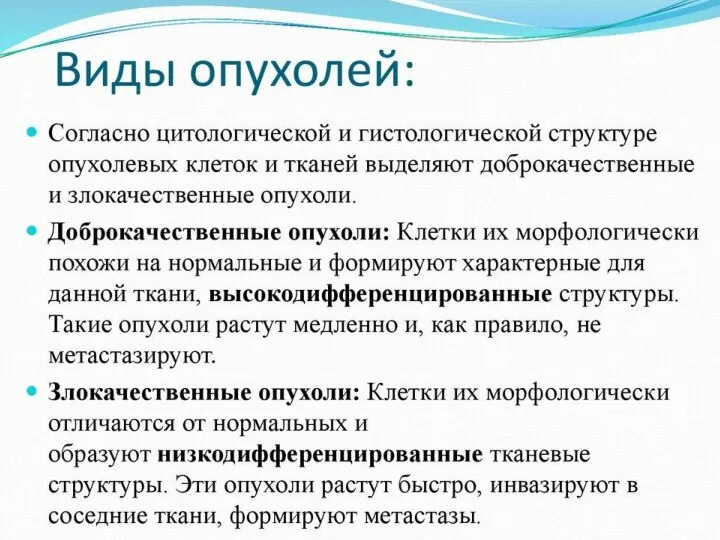

Гиперплази́я — гипертрофия ткани за счёт увеличения количества образующих её клеток, т.е. в результате их активного деления. Гиперплазия — один из вариантов разрастания тканей (другой вариант — опухоль). В отличие от гиперплазии, опухолевый рост не является приспособительным процессом. Гипертрофия не всегда относится к патологическим процессам, в ряде случаев (нейрогуморальная гипертрофия) она носит физиологический характер.

Слайд 13Гипертрофи́я

Варианты гипертрофии классифицируют следующим образом:

I. Приспособительные (адаптивные) варианты

Нейрогуморальная гипертрофия (физиологическая и патологическая)

Гипертрофические разрастания.

II.

Компенсаторные варианты

Рабочая гипертрофия

Викарная (заместительная) гипертрофия.

Регенераторная гипертрофия.

III. Врождённая гипертрофия.

Слайд 14Гипертрофи́я

Нейрогуморальная гипертрофия — гипертрофия, развивающаяся под влиянием гормонов, стимулирующих деление клеток. Выделяют (1) физиологические

и (2) патологические варианты нейрогуморальной гипертрофии. Примером физиологической нейрогуморальной гипертрофии является увеличение матки при беременности и молочных желёз при лактации. К патологической нейрогуморальной гипертрофии относятся гиперплазия эндометрия, нодулярная гиперплазия простаты, увеличение органов при синдромах гиперпродукции соматотропного гормона (гигантизме и акромегалии) и т.п.

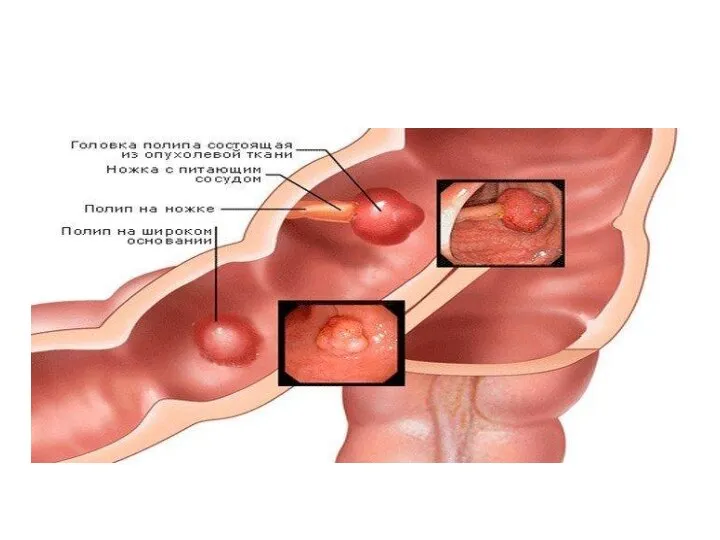

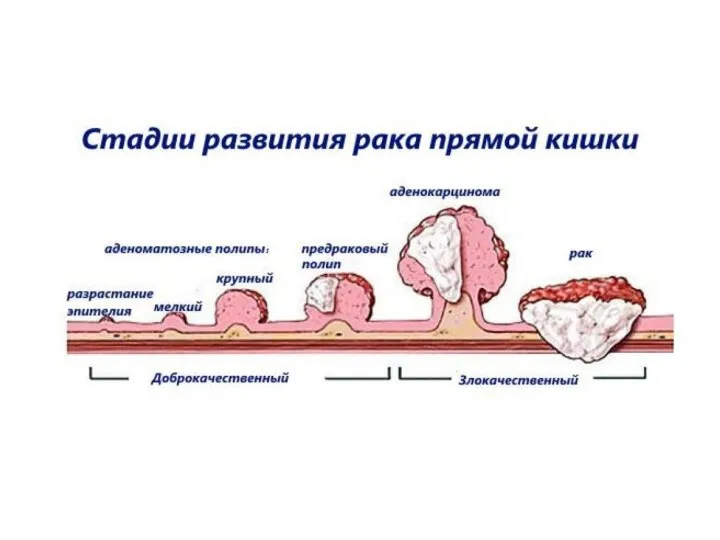

Гипертрофические разрастания — разрастания тканей при нарушениях крово- и лимфообращения (фиброз), а также на фоне хронического воспаления (фиброэпителиальные и гиперпластические полипы). [Аденоматозные полипы, в отличие от гиперпластических и фиброэпителиальных, являются доброкачественными опухолями, разновидностью аденом.]

Рабочая гипертрофия — гипертрофия гиперфункционирующего органа. Типичным примером рабочей гипертрофии служит гипертрофия миокарда левого желудочка при длительной артериальной гипертензии.

Слайд 15Гипертрофи́я

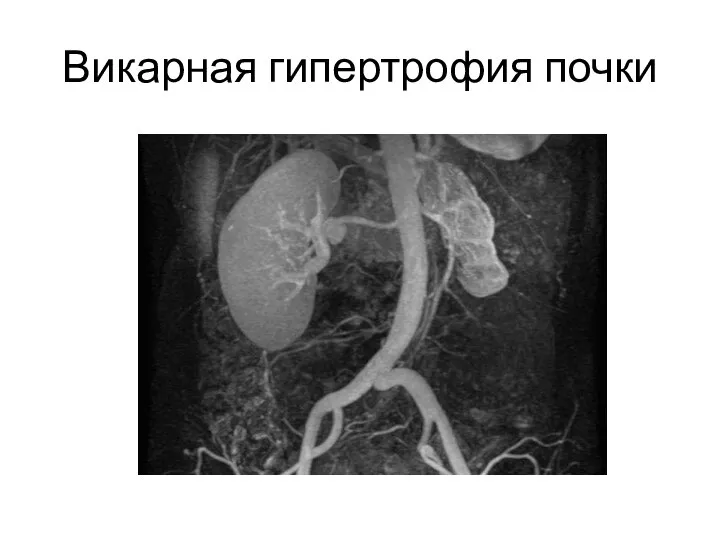

Викарная гипертрофия — гипертрофия одного из парных органов при отсутствии (аплазия, хирургическое удаление),

недоразвитии (врождённой гипоплазии) или приобретённой гипофункции другого. Наиболее характерна викарная гипертрофия почки. Викарную гипертрофию можно рассматривать как разновидность рабочей гипертрофии.

Регенераторная гипертрофия — гипертрофия паренхиматозных клеток органа вокруг рубца при субституции. Так, при инфаркте миокарда по периферии сформированного пост-инфарктного рубца сохранные кардиомиоциты существенно увеличиваются, тем самым частично компенсируя функцию погибших клеток. Регенераторная гипертрофия также является своеобразным вариантом рабочей гипертрофии.

Врождённая гипертрофия — один из видов пороков развития органов (например, врождённая гипертрофия больших слюнных желёз).

Слайд 23Атрофи́я

Атрофи́я — уменьшение объёма какой-либо биологической структуры (органа, ткани, клетки, органеллы) или организма

в целом. Для того, чтобы произошло уменьшение объёма структуры, она должна быть соответствующим образом развита, поэтому атрофию необходимо отличать от врождённой гипоплазии (недоразвития органа). Следовательно, атрофия всегда является приобретённым процессом.

Слайд 24Атрофия

Атрофию подразделяют на местную и общую, физиологическую и патологическую.

I. Общая физиологическая атрофия.

II.

Местная физиологическая атрофия (инволюция).

III. Общая патологическая атрофия (кахексия).

IV. Местная патологическая атрофия

Слайд 25Атрофия

Дисфункциональная атрофия (атрофия от бездействия)

Прессогенная атрофия (атрофия от давления)

Нейротическая (нейролитическая) атрофия

Атрофия при хроническом нарушении кровообращения

Атрофия при

действии химических и физических факторов

Псевдогипертрофия.

Слайд 26Атрофия

Общая физиологическая атрофия развивается в старости: уменьшаются отдельные органы и организм в целом.

Инволюция («обратное развитие

органов») также относится к атрофическим процессам физиологического характера, например, возрастная инволюция тимуса, пост-гравидарная инволюция эндометрия и т.п.

Кахексия (истощение, маразм) развивается при длительном полном голодании (алиментарная кахексия), хронических инфекционных заболеваниях (например, при туберкулёзе), злокачественных опухолях («раковая кахексия»), при тяжёлой гипофункции аденогипофиза («гипофизарная кахексия»), гипоталамуса («церебральная кахексия»).

Слайд 27Атрофия

Дисфункциональная атрофия — атрофия гипофункционирующего органа (например, атрофические процессы в скелетных мышцах при

длительной иммобилизации конечности).

Прессогенная атрофия — атрофия, вызванная длительным сдавлением органа или его части. Типичными примерами прессогенной атрофии являются атрофия мозга при гидроцефалии и атрофия почки при гидронефрозе.

Нейротическая атрофия — атрофия денервированной ткани.

Атрофия при хроническом нарушении кровообращения (хронической ишемии и хроническом застойном полнокровии) проявляется уменьшением объёма паренхимы органа, в то время как строма может подвергаться гипертрофии за счёт фиброза.

Атрофия при действии химических и физических факторов. Различные факторы химической и физической природы способны вызывать атрофический процесс. Так, ионизирующее излучение приводит к атрофии ткани красного костного мозга (радиогенная атрофия миелоидной ткани), длительное применение в больших дозах глюкокортикоидных гормонов способствует развитию атрофии пучковой зоны коры надпочечников и т.п.

Псевдогипертрофия — атрофия паренхимы при одновременной гипертрофии стромы органа.

Слайд 29Организация

Организацией в отечественной патологической анатомии называют четыре формы фиброза:

Организация детрита — замещение волокнистой тканью некротических

масс

Организация тромботических масс (организация тромба)

Организация фибринозного экссудата

Инкапсуляция — обрастание фиброзной тканью детрита, инородных тел или погибших паразитов с формированием соединительнотканной капсулы.

Слайд 31Дисплази́я

Дисплази́я — нарушение дифференцировки (созревания) тканей и клеток.

Различают дисплазию тканей и дисплазию клеток.

Тканевая дисплазия — нарушение нормального

соотношения элементов в ткани или появление структур, не встречающихся в норме.

Типичным примером тканевой дисплазии является доброкачественная дисплазия молочной железы (фиброзно-кистозная болезнь, мастопатия), при которой в ткани молочной железы увеличивается пропорция эпителиальных клеток («пролиферативная форма») или стромы («непролиферативная форма»). При дисплазии тимуса обычно увеличено количество эпителиальных клеток и снижено число тимоцитов.

Слайд 32Регенера́ция

Регенера́ция — обновление и восстановление тканей.

Слайд 33Характеристики регенерации

Характер процесса:

Физиологическая регенерация

Репаративная регенерация (репарация)

Патологическая регенерация.

Формы репарации:

Реституция

Субституция.

Формы патологической регенерации:

Гиперрегенерация

Гипорегенерация

Метаплазия.

Особенности восстановления клеток

Внутриклеточная

регенерация

Клеточная регенерация.

Слайд 34Виды регенерации

Физиологическая регенерация — обновление тканей. Физиологическая регенерация протекает постоянно во всех тканях

организма, но с разной скоростью. Наиболее быстро обновляется миелоидная и лимфоидная ткань, а также эпителиальная выстилка желудка и кишечника. Очень медленное обновление происходит в скелетных (костной и хрящевой) тканях.

Регенерацию повреждённых тканей (т.е. их восстановление) подразделяют на репаративную и патологическую.

Репаративная регенерация (репарация) — восстановление повреждённых тканей, при котором процесс регенерации протекает нормально, хотя и быстрее физиологической регенерации.

Различают две формы репарации: реституцию и субституцию.

Реституция — полное восстановление повреждённой ткани. Образовавшаяся ткань идентична преформированной ткани.

Субституция — замещение повреждённой ткани рубцовой (грубоволокнистой) тканью.

Слайд 35Виды регенерации

Патологическая регенерация — восстановление повреждённых тканей, при котором ход регенерации нарушен.

В

зависимости от характера нарушения регенераторного процесса (избыточная регенерация, недостаточная регенерация или образование на месте одной другой, родственной ей ткани) выделяют три формы патологической регенерации: гиперрегенерацию, гипорегенерацию и метаплазию.

Гиперрегенерация — образование излишней массы регенерирующей ткани (например, гипертрофический рубец).

Гипорегенерация — вялая регенерация, при которой необходимого количества регенерирующей ткани не образуется (например, гипорегенерация тканей в трофических язвах кожи)

Метаплази́я — замещение одной ткани другой, родственной тканью.

Слайд 37Метаплази́я

Метаплази́я — замещение одной ткани другой, родственной тканью. Метапластический процесс ограничен рамками одного

зародышевого листка: одна эпителиальная ткань меняет другую эпителиальную ткань, один тип соединительной ткани замещается другим типом соединительной ткани. Случаи перехода эпителиальной ткани в соединительную, мышечную или нервную не известны. Возможность метаплазии обусловлена наличием клеток-предшественников, общих для нескольких типов ткани.

Наиболее часто метаплазия встречается в эпителиальных и соединительных тканях:

Слайд 38Метаплази́я

Самым распространённым вариантом метаплазии является плоскоклеточная метаплазия, при которой на месте однослойного эпителия

образуется многослойный плоский эпителий. Так, при хроническом бронхите курильщиков развивается плоскоклеточная метаплазия слизистой оболочки бронхов. Дисплазия такого эпителия может завершиться возникновением плоскоклеточной карциномы лёгкого. Более того, все случаи основного морфологического типа рака лёгкого — плоскоклеточной карциномы

Слайд 39Внутриклеточная регенерация и Клеточная регенерация

Внутриклеточная регенерация — обновление и восстановление ультраструктур клетки. Условием

внутриклеточной регенерации является обратимость повреждения.

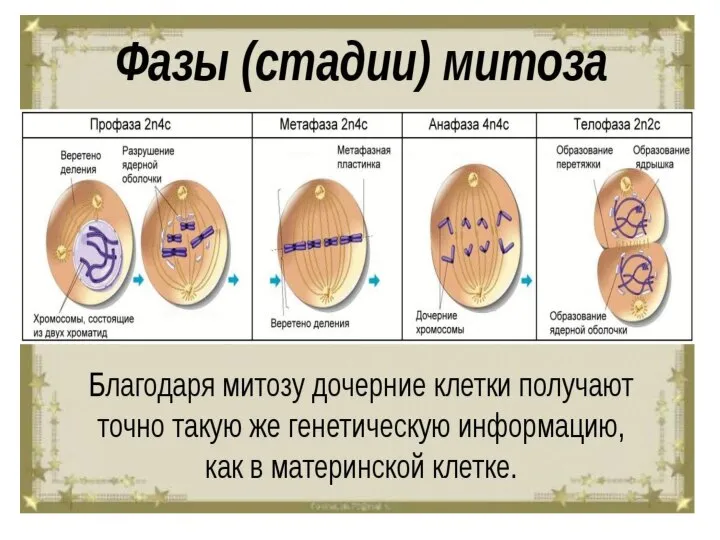

Клеточная регенерация — регенерация ткани за счёт деления и последующего созревания клеток.

Условием клеточной регенерации является способность клеток регенерирующей ткани к делению. У взрослого человека способность к активному делению теряют такие клетки, как кардиомиоциты и нейроны.

В ходе клеточной регенерации выделяют две фазы:

(1) фазу пролиферации,

(2) фазу дифференцировки клеток.

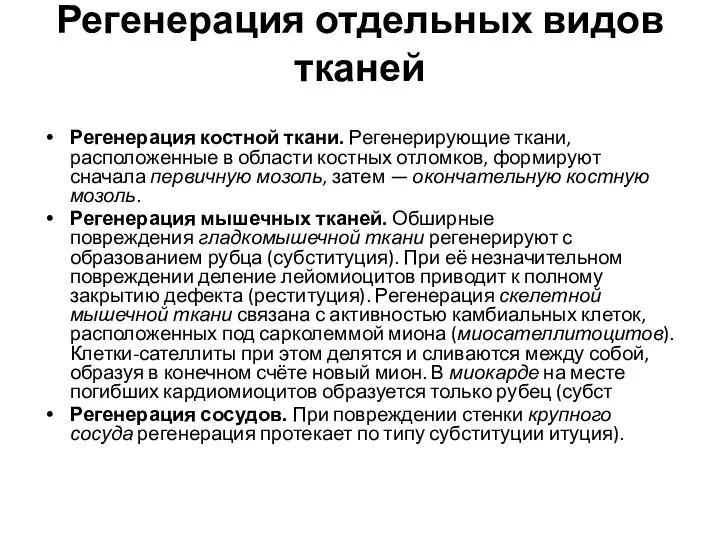

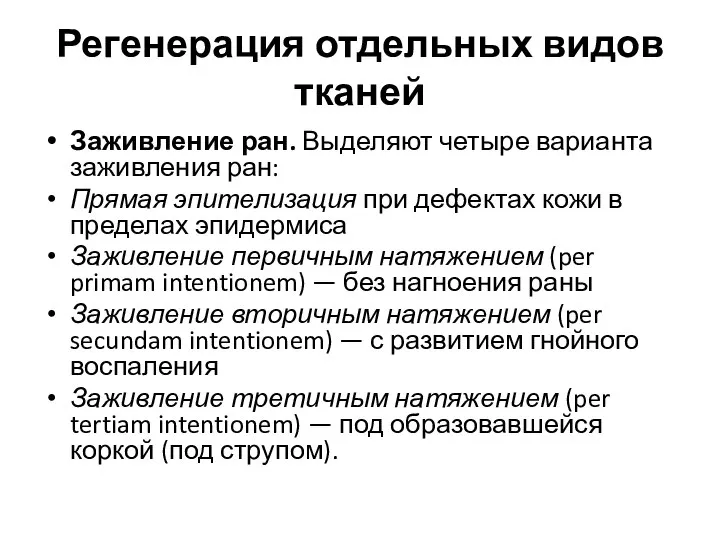

Слайд 53Регенерация отдельных видов тканей

Регенерация костной ткани. Регенерирующие ткани, расположенные в области костных отломков,

формируют сначала первичную мозоль, затем — окончательную костную мозоль.

Регенерация мышечных тканей. Обширные повреждения гладкомышечной ткани регенерируют с образованием рубца (субституция). При её незначительном повреждении деление лейомиоцитов приводит к полному закрытию дефекта (реституция). Регенерация скелетной мышечной ткани связана с активностью камбиальных клеток, расположенных под сарколеммой миона (миосателлитоцитов). Клетки-сателлиты при этом делятся и сливаются между собой, образуя в конечном счёте новый мион. В миокарде на месте погибших кардиомиоцитов образуется только рубец (субст

Регенерация сосудов. При повреждении стенки крупного сосуда регенерация протекает по типу субституции итуция).

Слайд 54Регенерация отдельных видов тканей

Заживление ран. Выделяют четыре варианта заживления ран:

Прямая эпителизация при дефектах кожи

в пределах эпидермиса

Заживление первичным натяжением (per primam intentionem) — без нагноения раны

Заживление вторичным натяжением (per secundam intentionem) — с развитием гнойного воспаления

Заживление третичным натяжением (per tertiam intentionem) — под образовавшейся коркой (под струпом).

Близорукость

Близорукость Макроглоссия. Симптомы хронической макроглоссии

Макроглоссия. Симптомы хронической макроглоссии Гепатит и полиомиелит

Гепатит и полиомиелит Фармакоэкономикадағы моделдеудің түрлері

Фармакоэкономикадағы моделдеудің түрлері Жүректің дамуы

Жүректің дамуы Морфология соединений костей. Биомеханика суставов. Изменения соединений костей

Морфология соединений костей. Биомеханика суставов. Изменения соединений костей Дефекты длинных трубчатых костей и укорочение конечности

Дефекты длинных трубчатых костей и укорочение конечности Онихомикоз ногтей, стадии развития

Онихомикоз ногтей, стадии развития Раны. Виды ран

Раны. Виды ран ПЦР-диагностика в АО СЗЦДМ: спектр исследований, преаналитика, особенности выполнения

ПЦР-диагностика в АО СЗЦДМ: спектр исследований, преаналитика, особенности выполнения Оказание первой помощи при кровотечениях

Оказание первой помощи при кровотечениях Физико-химические методы анализа антибиотиков

Физико-химические методы анализа антибиотиков Органы иммунной системы

Органы иммунной системы Внешняя среда и ее воздействие на организм человека

Внешняя среда и ее воздействие на организм человека Правила безопасности при обращении с электрическим током. Оказание первой помощи

Правила безопасности при обращении с электрическим током. Оказание первой помощи Коронавирус COVID-19

Коронавирус COVID-19 Пищевые инфекционные заболевания

Пищевые инфекционные заболевания 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia

2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia Подготовка пациентов к различным лечебнодиагностическим мероприятиям

Подготовка пациентов к различным лечебнодиагностическим мероприятиям Этико-правовые проблемы аборта

Этико-правовые проблемы аборта Парадонтомы

Парадонтомы Гематоофтальмический барьер

Гематоофтальмический барьер Технология анализа химических свойств СМЖ с помощью тестовых полосок

Технология анализа химических свойств СМЖ с помощью тестовых полосок Препарат Пиаскледин 300 при остеоартрите

Препарат Пиаскледин 300 при остеоартрите История развития психопатологии в России

История развития психопатологии в России Особенности клинического течения, диагностика и терапия аллергического риносинуита, сочетанного с бронхиальной астмой

Особенности клинического течения, диагностика и терапия аллергического риносинуита, сочетанного с бронхиальной астмой Сестринская помощь при изжоге

Сестринская помощь при изжоге Распространенность ИБС по Старооскольскому округу

Распространенность ИБС по Старооскольскому округу