Содержание

- 2. Инсульт – быстроразвивающийся клинический синдром очагового и/или общемозгового нарушения функции мозга вследствие остро резвившегося дефицита мозгового

- 3. Статистика инсультов в Казахстане Ежегодно в Казахстане более 40 тысяч человек переносят инсульт, из которых 5

- 4. Смертность от церебральных инсультов Смертность от ЦВЗ в структуре общей смертности (данные ВОЗ): Россия 2-ое место

- 5. Инвалидизация от инсульта. 10 % - Возвращаются к труду 37% - Умирают в течении первого месяца

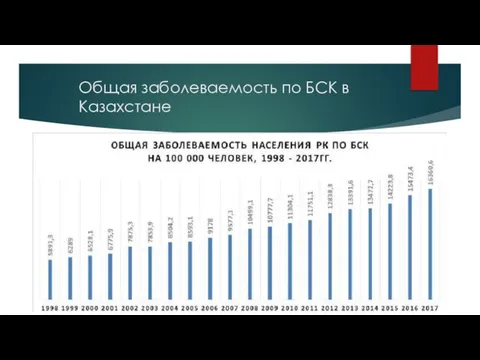

- 6. Общая заболеваемость по БСК в Казахстане

- 7. Болезни группы БСК

- 8. Статистика заболеваний БСК

- 9. Показатели смертности по основным классам причин смертности на 100 тысяч человек населения по РК 1998-2017гг.

- 10. Причина снижения смертности от БСК 13 февраля 2007г – утверждена «Государственная программа развития кардиологической и кардиохирургической

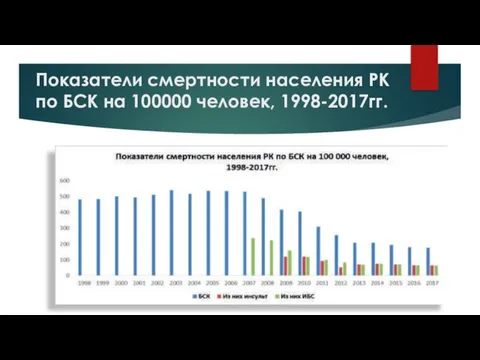

- 11. Показатели смертности населения РК по БСК на 100000 человек, 1998-2017гг.

- 12. Меры по улучшению неврологической службы

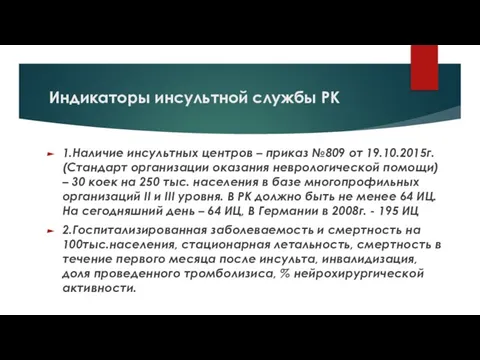

- 13. Индикаторы инсультной службы РК 1.Наличие инсультных центров – приказ №809 от 19.10.2015г. (Стандарт организации оказания неврологической

- 14. Сеть ИЦ РК на 20.01.2019г.

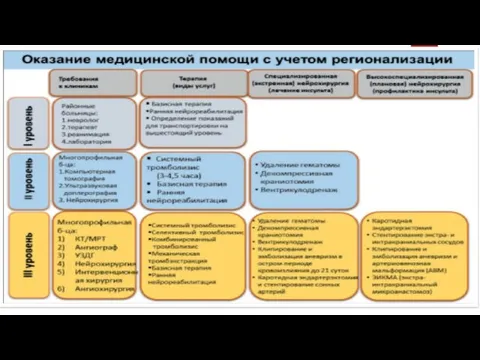

- 15. Оказание медицинской помощи при ОНМК проводится в соответствии с уровнями регионализации согласно Стандарта организации неврологической помощи

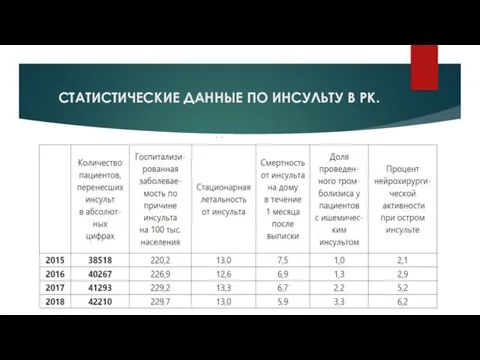

- 17. Количество пациентов, заболевающих инсультом в Казахстане увеличивается, а ежегодный прирост госпитализированной заболеваемости по причине инсульта составляет

- 18. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИНСУЛЬТУ В РК.

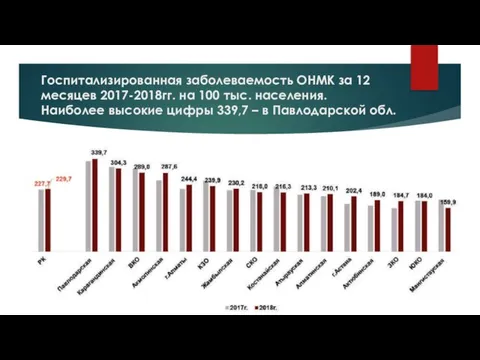

- 19. Госпитализированная заболеваемость ОНМК за 12 месяцев 2017-2018гг. на 100 тыс. населения. Наиболее высокие цифры 339,7 –

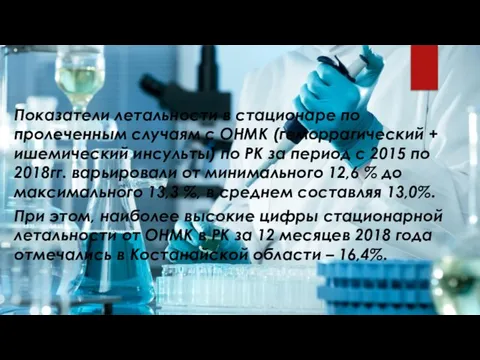

- 20. Показатели летальности в стационаре по пролеченным случаям с ОНМК (геморрагический + ишемический инсульты) по РК за

- 21. Стационарная летальность по причине ОНМК за 12 месяцев 2017-2018гг. в РК. Показатели в пределах 12,6-13,3%. Средний

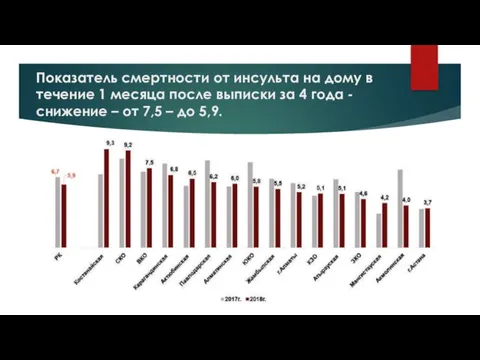

- 22. Показатель смертности от инсульта на дому в течение 1 месяца после выписки за 4 года -

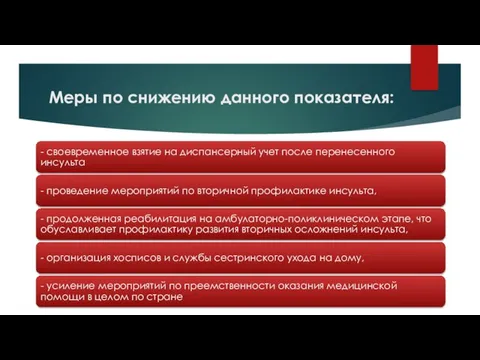

- 23. Меры по снижению данного показателя:

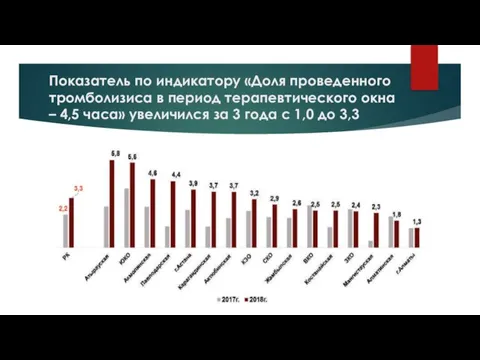

- 24. Показатель по индикатору «Доля проведенного тромболизиса в период терапевтического окна – 4,5 часа» увеличился за 3

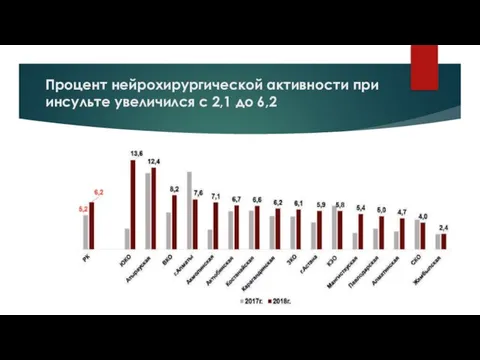

- 25. Процент нейрохирургической активности при инсульте увеличился с 2,1 до 6,2

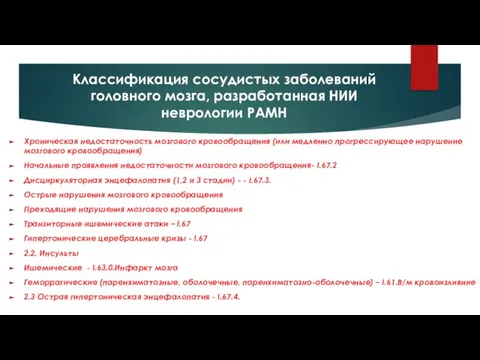

- 26. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (или медленно прогрессирующее нарушение мозгового кровообращения) Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения- I.67.2

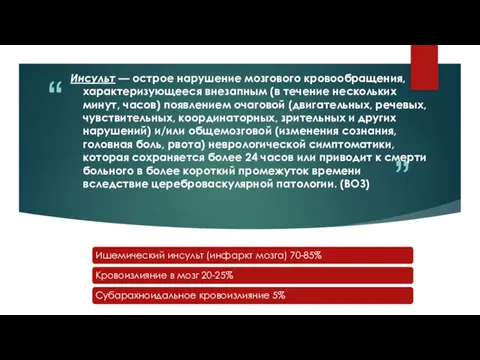

- 27. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой (двигательных,

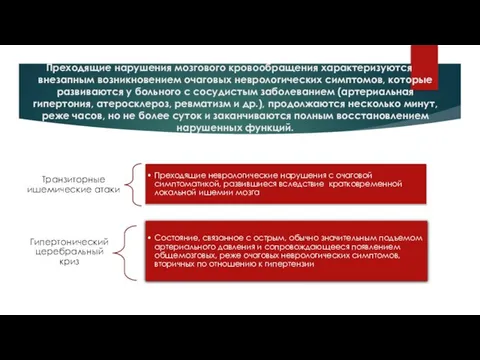

- 28. Преходящие нарушения мозгового кровообращения характеризуются внезапным возникновением очаговых неврологических симптомов, которые развиваются у больного с сосудистым

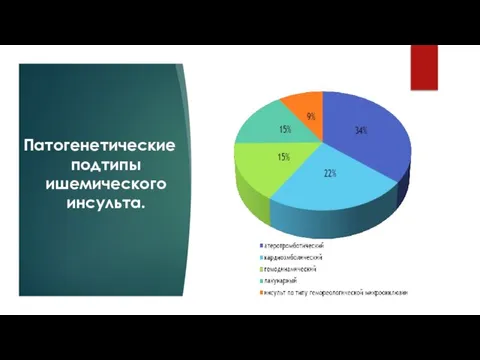

- 29. Патогенетические подтипы ишемического инсульта.

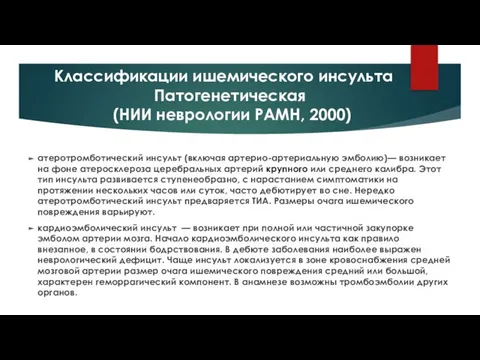

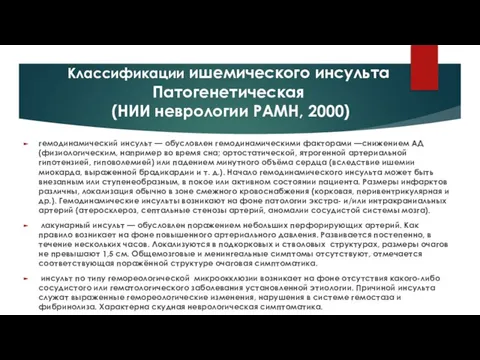

- 30. Классификации ишемического инсульта Патогенетическая (НИИ неврологии РАМН, 2000) атеротромботический инсульт (включая артерио-артериальную эмболию)— возникает на фоне

- 31. Классификации ишемического инсульта Патогенетическая (НИИ неврологии РАМН, 2000) гемодинамический инсульт — обусловлен гемодинамическими факторами —снижением АД

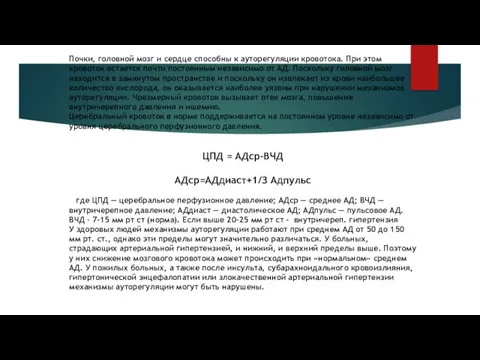

- 32. Почки, головной мозг и сердце способны к ауторегуляции кровотока. При этом кровоток остается почти постоянным независимо

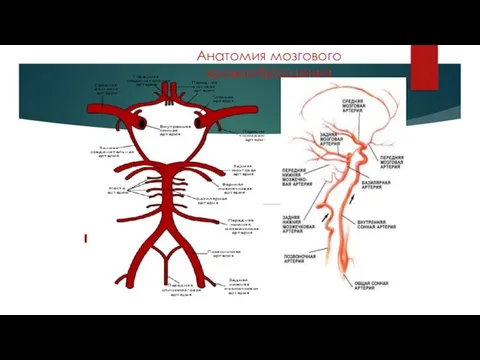

- 33. Анатомия мозгового кровообращения

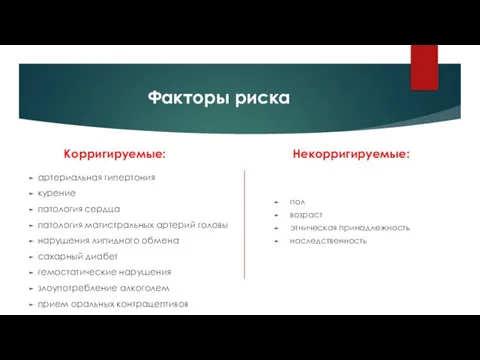

- 34. Факторы риска Корригируемые: артериальная гипертония курение патология сердца патология магистральных артерий головы нарушения липидного обмена сахарный

- 35. Патобиохимический (ишемический) каскад

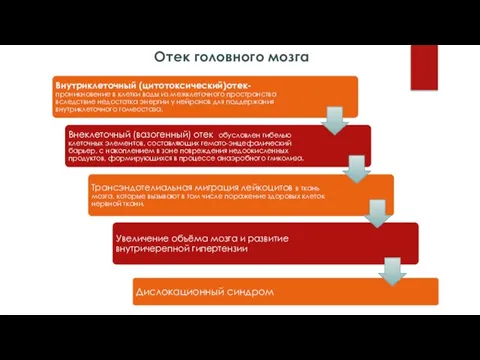

- 36. Отек головного мозга

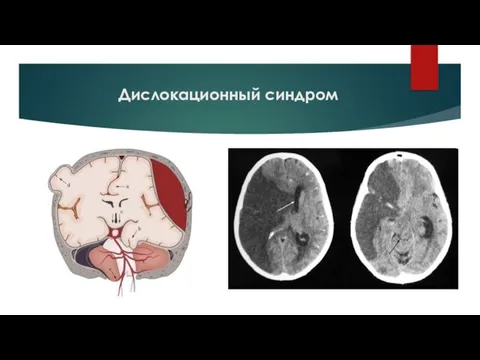

- 37. Дислокационный синдром

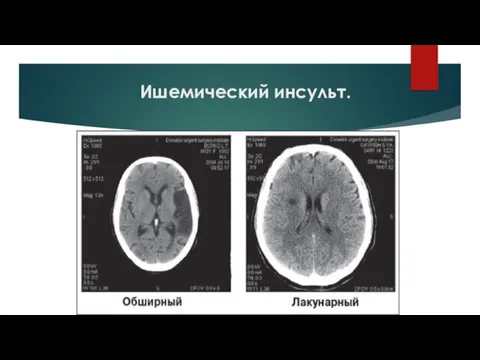

- 38. Ишемический инсульт.

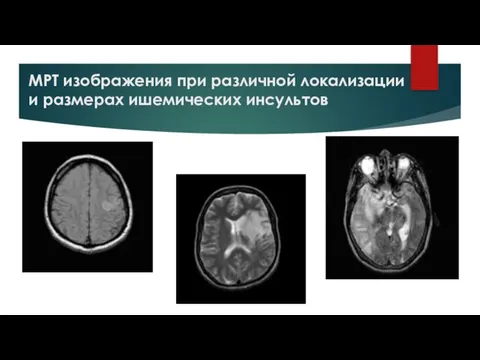

- 39. МРТ изображения при различной локализации и размерах ишемических инсультов

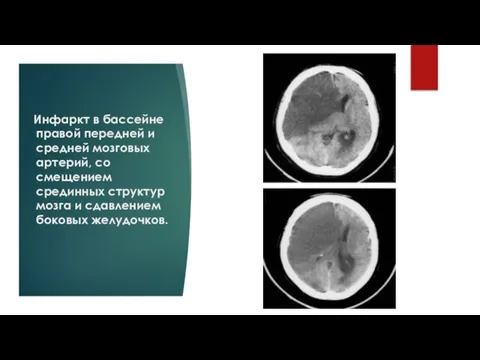

- 40. Инфаркт в бассейне правой передней и средней мозговых артерий, со смещением срединных структур мозга и сдавлением

- 41. Клиническая картина

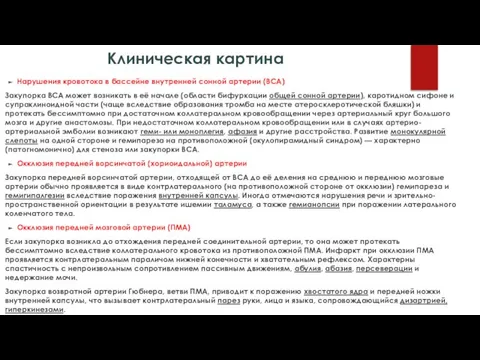

- 42. Клиническая картина Нарушения кровотока в бассейне внутренней сонной артерии (ВСА) Закупорка ВСА может возникать в её

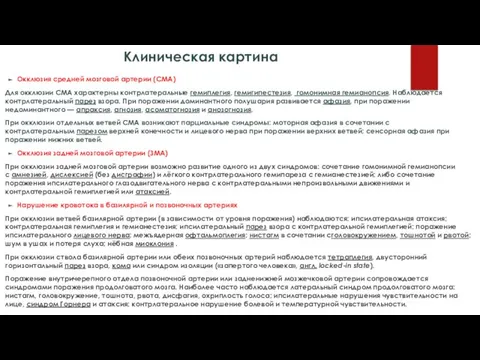

- 43. Клиническая картина Окклюзия средней мозговой артерии (СМА) Для окклюзии СМА характерны контрлатеральные гемиплегия, гемигипестезия, гомонимная гемианопсия.

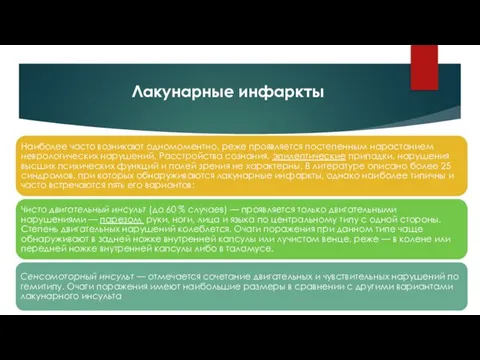

- 44. Лакунарные инфаркты

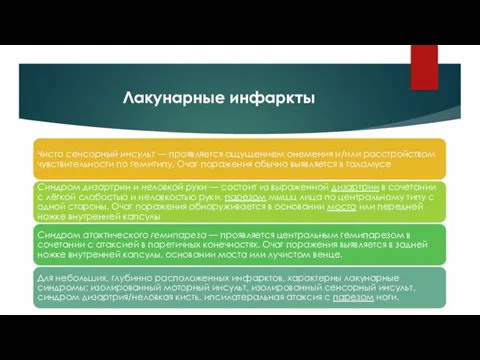

- 45. Лакунарные инфаркты

- 46. -Уровень АД в острейшем периоде при ишемическом инсульте не принято снижать если он не превышает 220\110

- 47. Лечение ИИ (Протокол лечения от 2016г.) Антигипертензивные препараты: ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл, периндоприл), антагонисты рецепторов АТ

- 48. ТЕРАПИЯ ИИ

- 49. ТЕРАПИЯ ИИ

- 50. Виды тромболитической терапии: Медикаментозный тромболизис системный (внутривенный тромболизис); внутриартериальный (селективный тромболизис); комбинированный (внутривенный+

- 51. Системный тромболизис: Показания для внутривенной ТЛТ: клинический диагноз ишемического инсульта; возраст от 18 до

- 52. Абсолютные противопоказания для системного тромболизиса в течение 3 часов после появления ишемического инсульта (Класс I, уровень

- 53. 3) в анамнезе: внутричерепные кровоизлияния; большие операции или тяжелые травмы за последние 14 суток;

- 54. 3) неконтролируемое повышение АД в период лечения систолический выше 185, диастолический 110 мм.рт.ст.; 4) обширное поражение

- 55. 6) тромбоциты – менее 100 000 Ед/мкл; 7) глюкоза - менее 2,7 или более 22,0 ммоль/л;

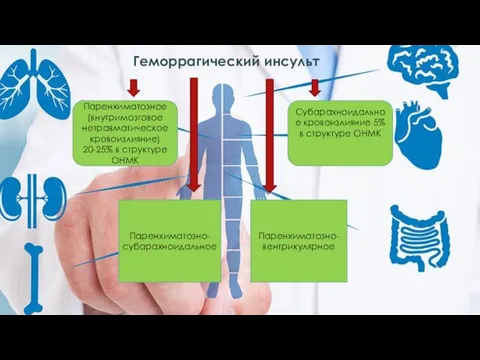

- 56. Геморрагический инсульт Паренхиматозное (внутримозговое нетравматическое кровоизлияние) 20-25% в структуре ОНМК Паренхиматозно-субарахноидальное Паренхиматозно-вентрикулярное Субарахноидальное кровоизлияние 5% в

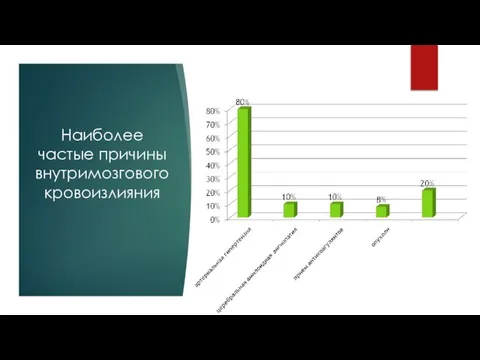

- 57. Наиболее частые причины внутримозгового кровоизлияния

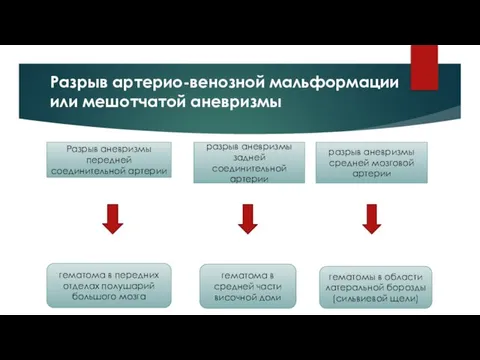

- 58. Разрыв артерио-венозной мальформации или мешотчатой аневризмы Разрыв аневризмы передней соединительной артерии разрыв аневризмы задней соединительной артерии

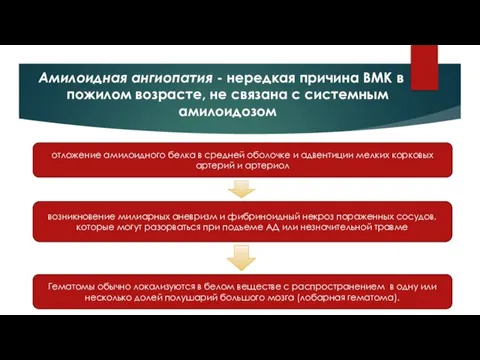

- 59. Амилоидная ангиопатия - нередкая причина ВМК в пожилом возрасте, не связана с системным амилоидозом отложение амилоидного

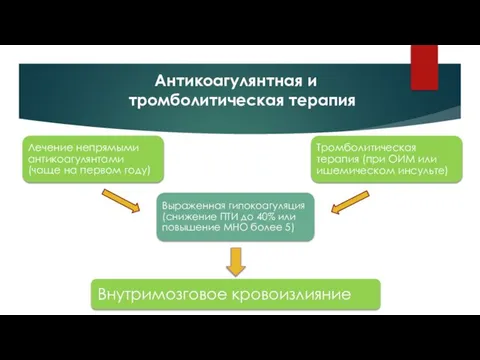

- 60. Антикоагулянтная и тромболитическая терапия

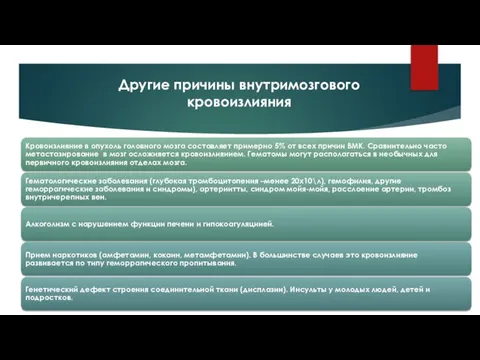

- 61. Другие причины внутримозгового кровоизлияния

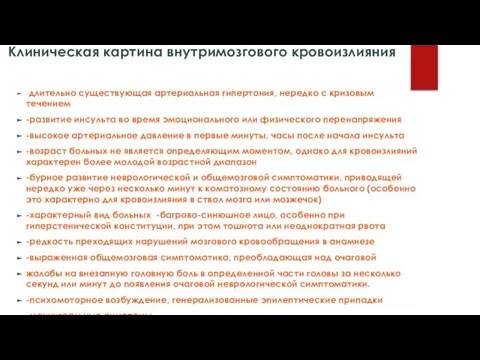

- 62. Клиническая картина внутримозгового кровоизлияния -длительно существующая артериальная гипертония, нередко с кризовым течением -развитие инсульта во время

- 63. Клиническая картина внутримозгового кровоизлияния Наиболее частый симптом - центральный гемипарез, который может сопровождаться разнообразными изменениями мышечного

- 64. Клиническая картина внутримозгового кровоизлияния Кровоизлияние в мозжечок обычно проявляется головокружением, тошнотой и повторной рвотой при сохранении

- 65. Клиническая картина внутримозгового кровоизлияния Кровоизлияние в лобную долю обычно проявляется контралатеральным парезом руки, лица и языка

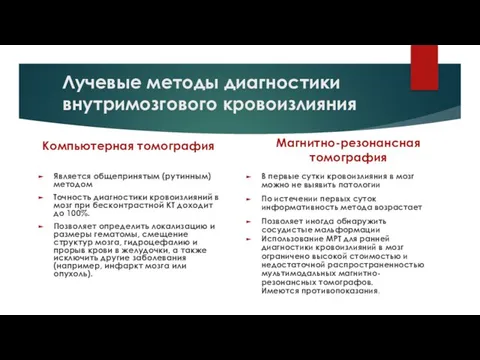

- 66. Лучевые методы диагностики внутримозгового кровоизлияния Компьютерная томография Является общепринятым (рутинным) методом Точность диагностики кровоизлияний в мозг

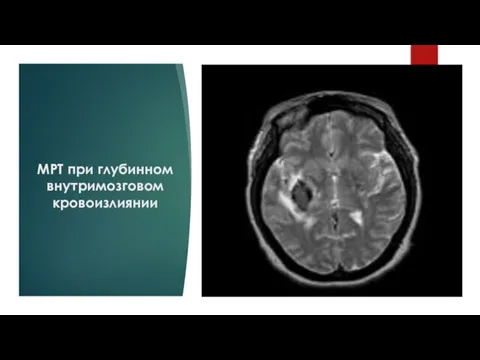

- 67. МРТ при глубинном внутримозговом кровоизлиянии

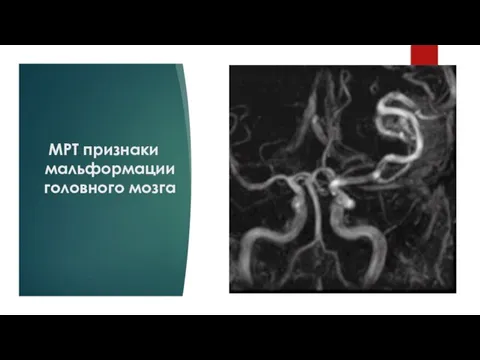

- 68. МРТ признаки мальформации головного мозга

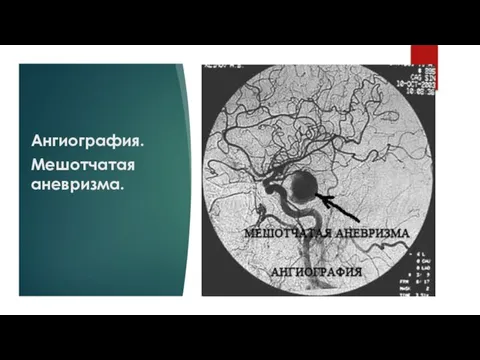

- 69. Ангиография. Мешотчатая аневризма.

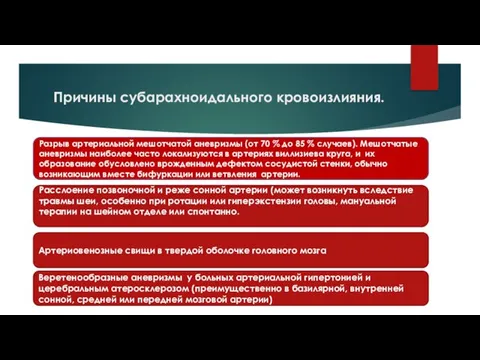

- 70. Причины субарахноидального кровоизлияния. Разрыв артериальной мешотчатой аневризмы (от 70 % до 85 % случаев). Мешотчатые аневризмы

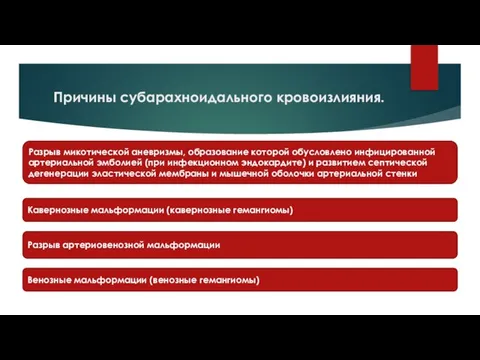

- 71. Причины субарахноидального кровоизлияния. Разрыв артериовенозной мальформации Разрыв микотической аневризмы, образование которой обусловлено инфицированной артериальной эмболией (при

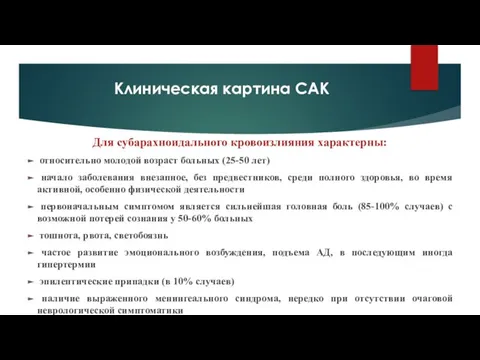

- 72. Клиническая картина САК Для субарахноидального кровоизлияния характерны: относительно молодой возраст больных (25-50 лет) начало заболевания внезапное,

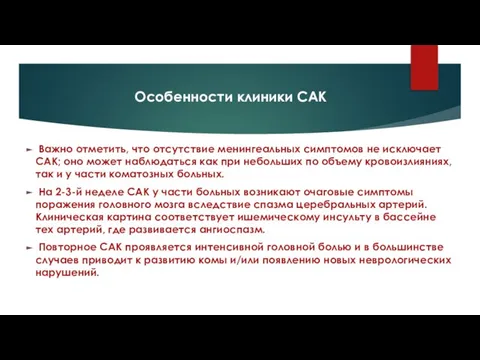

- 73. Особенности клиники САК Важно отметить, что отсутствие менингеальных симптомов не исключает САК; оно может наблюдаться как

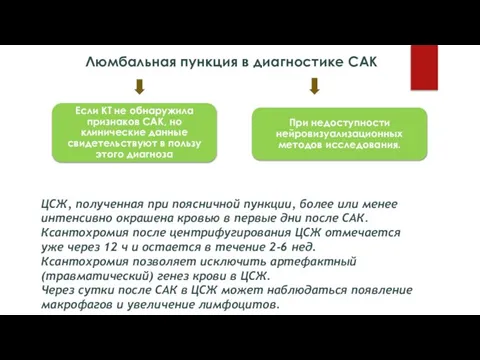

- 74. Люмбальная пункция в диагностике САК ЦСЖ, полученная при поясничной пункции, более или менее интенсивно окрашена кровью

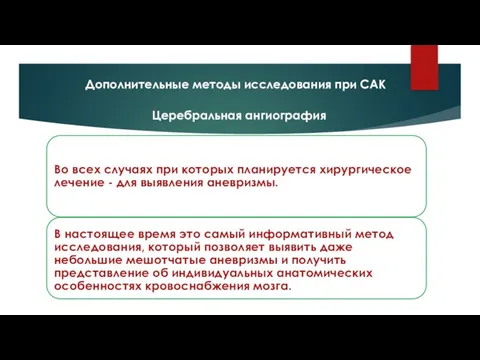

- 75. Дополнительные методы исследования при САК Церебральная ангиография

- 76. Лечение ГИ (Протокол лечения 2017г). Поднятие головного конца кровати на 30 градусов (избегать наклонов и поворотов

- 77. Профилактика и купирование отсроченной ишемии Вазодилятаторы - в первую очередь блокаторы кальциевых каналов, нимодипин (нимотоп). Нимотоп

- 79. Скачать презентацию

Имодиум®

Имодиум® Профилактика коронавирусной инфекции

Профилактика коронавирусной инфекции Параметры возбудимости. Распространение возбуждения

Параметры возбудимости. Распространение возбуждения Консервативное лечение при геморрое у беременных, геморрое в послеродовом периоде

Консервативное лечение при геморрое у беременных, геморрое в послеродовом периоде Стандарттық көрсеткіштерді есептеу

Стандарттық көрсеткіштерді есептеу Фармакология гемостаза

Фармакология гемостаза Фармацевтикалык ондiрiс тхнологиясы

Фармацевтикалык ондiрiс тхнологиясы Мұнай және оның пайда болу тарихы

Мұнай және оның пайда болу тарихы Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи

Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи Потребность пациента в адекватном питании и питье

Потребность пациента в адекватном питании и питье Операции на костях

Операции на костях Логопедические технологии формирования плавной речи

Логопедические технологии формирования плавной речи Роль информатики в медицине

Роль информатики в медицине Виды дорожно-транспортных происшествий. Алгоритм первой помощи пострадавшим в ДТП

Виды дорожно-транспортных происшествий. Алгоритм первой помощи пострадавшим в ДТП Движение. Скелет и мышцы

Движение. Скелет и мышцы Строение сердца человека, причины его заболеваний

Строение сердца человека, причины его заболеваний Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) Профилактика ЖДА у детей

Профилактика ЖДА у детей Влияние стресса на организм

Влияние стресса на организм I этап студенческой олимпиады по хирургии. Абдоминальная хирургия

I этап студенческой олимпиады по хирургии. Абдоминальная хирургия Заболеваемость. Общественное здоровье

Заболеваемость. Общественное здоровье Медицинское обеспечение туристского похода: общие вопросы и алгоритм оказания первой помощи

Медицинское обеспечение туристского похода: общие вопросы и алгоритм оказания первой помощи Көп сулылық және аз сулылық

Көп сулылық және аз сулылық Гипертониялық криз

Гипертониялық криз Промывание желудка. Постановка назогастрального зонда

Промывание желудка. Постановка назогастрального зонда Арслан Жарханов

Арслан Жарханов Состав крови (8 класс)

Состав крови (8 класс) Бактериофаги

Бактериофаги