Слайд 2Сепсис - общее неспецифическое инфекционное заболевание нециклического типа, возникающее в условиях нарушенной

реактивности организма при постоянном или периодическом проникновении из местного очага инфекции в кровяное русло различных микроорганизмов и их токсинов (БМЭ, 3-е изд., 1984)

Сепсис - системный воспалительный ответ на инфекцию, сопровождающийся неконтролируемым каскадом цитокино-медиаторных реакций, имеющих провоспалительный и противо-воспалительный характер и ведущих к формированию дисфункции органов и развитию синдрома полиорганной недостаточности (Руднов В.А., 2000)

Слайд 3В настоящее время в мире ежегодно регистрируются более 20-30 млн случаев сепсиса

Частота

сепсиса, составляет 50–100 случаев на 100 тыс. населения

Сепсис занимает 11-е место среди всех причин смертности населения, оставаясь ведущей причиной смерти среди госпитализированных пациентов

От сепсиса умирает больше людей, чем от рака легких, рака простаты и СПИДа вместе. У больного сепсисом риск смерти в 5 раз выше, чем у людей с инфарктом миокарда или инсультом.

Слайд 4Исторические сведения

Впервые термин «сепсис» (греч. sepsis — дословно «гниение») введен в IV

веке до н. э. Аристотелем для обозначения процесса отравления организма продуктами «разложения и гниения» собственных тканей.

Гиппократ (460- 370 до н. э.) связывал появление данного заболевания с диспропорцией «четырех жидкостей» организма — «крови, слизи, черной и желтой желчи».

В работах французского хирурга А. Паре (1517-1590) и немецкого врача и естествоиспытателя Парацельса (1493-1541) приведены наблюдения сепсиса, где о нём сообщалось как о «следствии отравления организма различными химическими соединениями».

Слайд 5В начале XIX века французский врач Гаспар, известный своими работами в области

гнойной хирургии, связал причину заболевания с попаданием в кровь больных «гноя в большом количестве». Ему же принадлежит описание симптомов токсико-резорбтивной лихорадки при септицемии.

В 1865 году Н.И. Пирогов высказал предположение об участии в развитии сепсиса определенных активных факторов, способствующих септицемии. При этом он подробно описал местные и общие проявления 16 заболевания, привел классификацию отдельных форм сепсиса и сформулировал основные, являвшиеся прогрессивными для того времени принципы его лечения.

Слайд 6Дальнейшему развитию учения о сепсисе способствовали успехи микробиологии конца XIX века, связанные

с открытием этиологии различных инфекционных заболеваний.

В 1914 году X. Шоттмюллер сформулировал классическое определение сепсиса как «состояния, при котором из так называемых септических очагов периодически или постоянно бактерии проникают в кровь или лимфоток при отчётливых клинических проявлениях...» . Это положение позволило определить связь между локальным очагом инфекции и общими проявлениями заболевания.

Слайд 7В 1928 году И.В. Давыдовский сформулировал концепцию патогенеза сепсиса, в которой ведущую

роль играло состояние макроорганизма, его резистентность. В ней первичному очагу отводилась роль пускового фактора. И.В. Давыдовский в определении сепсиса подчеркивал: «Сепсис есть такой инфекционный процесс, который нацело утратил свою первоначальную зависимость от местного очага» .

В развитие учения о сепсисе существенный вклад внесли исследования российских ученых. Некоторые теории патогенеза рассматриваемого заболевания являются актуальными и на сегодняшний день.

Слайд 8В первую очередь следует назвать клинико-бактериологическую теорию, приверженцами которой были И.Г. Руфанов

(1933), Н.Д. Стражеско (1944), А.П. Авцын (1948), А.И. Абрикосов, (1954), Н.И. Блинов (1962), Д.А. Арапов (1972), П.Д. Горизонтов (1981), являясь последователями токсической концепции сепсиса связывали развитие интоксикации с веществами бактериальной природы и аутотоксинами.

Сторонники американской теории (А.Г. Чернецкий, 1909; А.А. Богомолец, 1910; А.И. Абрикосов, 1942; А.Д. Билибин, 1967; Ю.Г. Шапошников, 1974; СМ. Курбангалеев, 1977) главенствующую роль в развитии сепсиса отводили сенсибилизации организма.

Значимые заслуги в обосновании нейротрофической теории сепсиса принадлежат ряду исследователей - Г.Н. Давыдову (1934); Г.Н. Сперанскому (1937); А.В. Вишневскому (1950); Р.А. Троицкому (1960); А.Ф. Билибину (1978), работавших в данном направлении.

Слайд 9Необходимо отметить, что достаточно длительный период по причине отсутствия общепринятых диагностических критериев

сепсиса не представлялось возможным оценить ни его распространенность, ни истинные результаты лечения.

Разнообразие клинических форм заболевания и участие широкого круга специалистов в ведении подобных пациентов создавали объективные трудности для формирования единых базисных представлений

Слайд 10Первый шаг вперед в этом направлении был сделан согласительной конференцией Американского колледжа

пульмонологов и Общества специалистов критической медицины – АССР/SCCM в 1992 году и на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) - «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», в 1998 году также организовавшим согласительную конференцию по проблеме хирургического сепсиса.

Слайд 11Возбудителями воспалительных процессов, как правило, являются микроорганизмы, входящие в состав постоянной микрофлоры

организма: стафилококки, стрептококки, энтерококки, диплококки, грамположительные и грамотрицательные палочки.

Слайд 12Роль первичного септического очага в развитии сепсиса.

К возникновению первичного септического очага

чаще всего приводят:

гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки (абсцессы, флегмоны, фурункулы, карбункулы и т. д.), ожоги, обморожения, раны (в том числе и операционные),

острые (реже хронические) гнойно-воспалительные процессы различных органов и тканей (остеомиелит, гнойный отит, тонзиллит, абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и т. д.);

различного рода процедуры при проведении лечебно-диагностических вмешательств и операций (введение катетеров в венозное или артериальное русло, продленная ИВЛ, пункция, различные вмешательства, в том числе и диагностические, и т. д.).

Слайд 13Бактериемия - наличие в крови визуализированных (обнаруживаемых визуально под микроскопом) бактерий.

Синдром системного воспалительного

ответа (ССВО) - системный воспалительный ответ организма на различные травмирующие факторы, проявление которого происходит как минимум по двум из следующих путей:

- температура тела повышается более чем 38 °С или снижается ниже 36 °С;

- тахикардия составляет более 90 ударов в 1 мин;

- частота дыхательных движений составляет более 20 в 1 мин, или РСо2 32 < torr (< 4,3 kPa);

- количество лейкоцитов в крови составляет более 12 • 109/л или менее 4 • 109/л, или более 10 % их незрелых форм в лейкоцитной формуле крови.

Сепсис - ССВО, обусловленный возникновением в организме очага инфекции.

Слайд 14Патогенез

В патогенезе могут быть выделены основные звенья, которыми являются:

• бактериемия и

микробная токсемия;

• эндо-аутотоксикоз;

• системный деструктивный васкулит;

• интенсификация процессов гиперкоагуляции с последующим развитием выраженной коагулопатии;

• тромбоцитопения потребления и тромбогеморрагический синдром (в отдельных наблюдениях ДВС-синдром);

• выраженная иммунная недостаточность

• бактериемия

Слайд 15Различают транзиторную бактериемию и продолжительную бактериемию.

Транзиторная бактериемия – это бактериемия, которая регистрируется

при различных медицинских процедурах (инвазивные методы диагностики,

Продолжительная бактериемия – это бактериемия (месяц и более) сопутствующая многим инфекциям циклического течения, вызванным патогенными бактериями и риккетсиями, которые как сепсис не расцениваются, и в большинстве наблюдений заканчивается выздоровлением

Слайд 16Сепсис развивается как закономерное продолжение инфекции, заключенной в локальном очаге, в котором

продолжается размножение микроорганизмов.

Главным инициатором сепсиса является продуцирование или высвобождение бактериями эндотоксина или других продуктов бактериального генеза, обусловливающих возникновение воспаления.

Эндотоксин действует на собственные клетки человеческого организма (лейкоциты, тромбоциты, эндотелиоциты), которые начинают активно вырабатывать медиаторы воспаления и продукты неспецифического и специфического звеньев иммунной защиты.

Вследствие этого возникает синдром системного воспалительного ответа, симптомами которого являются гипо- или гипертермия, тахикардия, тахипноэ, лейкоцитоз или лейкопения.

Слайд 17Поскольку главной мишенью этих медиаторов является эндотелий сосудов, прямое или косвенное его

повреждение, спазм или парез сосудов, или уменьшение интенсивности кровотока приводят к развитию синдрома повышенной проницаемости капилляров, проявляющегося в нарушении микроциркуляции крови во всех важных системах и органах, прогрессировании гипотензии, возникновении гипоперфузии или нарушении функции отдельных или нескольких важных для жизни систем организма.

Нарушение и недостаточность микроциркуляции являются закономерным патогенетическим финалом сепсиса, приводящим к развитию или прогрессированию синдрома полиорганной недостаточности, а часто и к смерти больного.

Слайд 18Клиническая значимость регистрации бактериемии заключается в:

• подтверждении диагноза и определении этиологии

инфекционного процесса;

• доказательстве механизма развития сепсиса;

• аргументации тяжести течения патологического процесса;

• обосновании выбора и смены режима антибактериальной терапии;

• оценке эффективности лечения.

Слайд 19В ответ на внедрение возбудителя в организме идет выработка медиаторов, которые формируют

синдром системной воспалительной реакции. В её развитии выделяют три основных этапа:

1-й этап: локальная продукция цитокинов в ответ на действие микроорганизмов.

2-й этап: выброс малого количества цитокинов в системный кровоток

3-й этап: генерализация воспалительной реакции.

Слайд 20На пути проникновения микрофлоры из первичного гнойно-септического очага находятся следующие барьеры (уровни),

входящие в систему естественной резистентности организма:

I уровень — конкурентные взаимодействия с бактериями нормальной микрофлоры (колонизационная резистентность);

II уровень — барьеры на пути микробной инвазии (кожа и слизистые оболочки);

III уровень — клеточные и гуморальные механизмы естественной резистентности организма.

Принято выделять клеточные и гуморальные факторы

Слайд 21К клеточным факторам относят:

• тканевые макрофаги;

• нейтрофилы;

• естественные клетки-киллеры

(ЕКК);

• клетки моноцитарно-макрофагальной системы.

Слайд 22К гуморальным факторам относят:

• лизоцим;

• комплемент;

• интерферон;

• специфические

антитела.

Слайд 23Главными механизмами при развитии клеточного иммунного ответа являются:

1) образование цитотоксических

лимфоцитов (CD8+). Основная их функция - уничтожение клеток, инфицированных внутриклеточными возбудителями;

2) образование антигенспецифических Т-лимфоцитов (CD4+) — Т-хелперов. Эти клетки продуцируют гамма-ИФ, являющийся сильнейшим активатором практически всех клеточных популяций противоинфекционной защиты от внутриклеточных возбудителей.

Слайд 24Классификация сепсиса основывается на его этиологии (бактериальный грамположительный, бактериальный грамотрицательный, бактериальный анаэробный,

грибковый),

Наличии очага инфекции (первичный криптогенный, при котором очаг нельзя выявить, и вторичный, при котором первичный очаг выявляется),

Локализации этого очага (хирургическая, акушерско-гинекологическая, урологическая, отогенная и пр.),

Причине его возникновения (раневой, послеоперационный, послеродовой и др.),

Времени появления (ранний - развивается в течение 2 нед. с момента возникновения очага, поздний - развивается по истечении 2 нед. с момента возникновения очага), клиническом течении (молниеносный, острый, подострый, хронический, септический шок) и

Форме (токсемия, септицемия, септикопиемия).

Слайд 25Клиника сепсиса

Клиническое течение сепсиса может быть молниеносным (бурное развитие проявлений в течение

1-2 суток), острым (до 5-7 суток), подострым и хроническим. Нередко наблюдаются атипичность или «стертость» его симптомов (так, и в разгар болезни может не быть высокой температуры), что связано со значительным изменением болезнетворных свойств возбудителей в результате массового применения антибиотиков.

Слайд 26Синдром системной воспалительной реакции. Характеризуется изменением температуры тела (как в сторону повышения, более

38 °C, так и в сторону понижения — ниже 36 °C), учащенным сердцебиением (более 90 ударов в минуту) и дыханием (более 20 вдохов в минуту), изменением количества лейкоцитов в крови (менее 4×109 или более 12×109 клеток на литр крови).

Слайд 27Сепсис.

При тех же симптомах, что и в случае системного воспалительного синдрома,

в одной из стерильных в норме тканей (в крови, цереброспинальной жидкости, в моче…) обнаруживают один из известных патогенов, выявляют признаки перитонита, пневмонии, пурпуры и других местных воспалительных процессов.

Слайд 28Тяжелый сепсис.

Характеризуется так же, как обычный сепсис, но с гипотензией, гипоперфузией

или дисфункцией отдельных органов.

Слайд 29Септический шок - наиболее тяжелое состояние, после которого у каждого второго больного

из-за нарушения кровоснабжения органов и тканей наступает смерть.

Определяется теми же симптомами, что и сепсис, когда интенсивные реанимационные мероприятия не приводят к нормализации кровотока и уровня артериального давления.

Другими признаками септического шока являются замедление образования мочи и спутанность сознания.

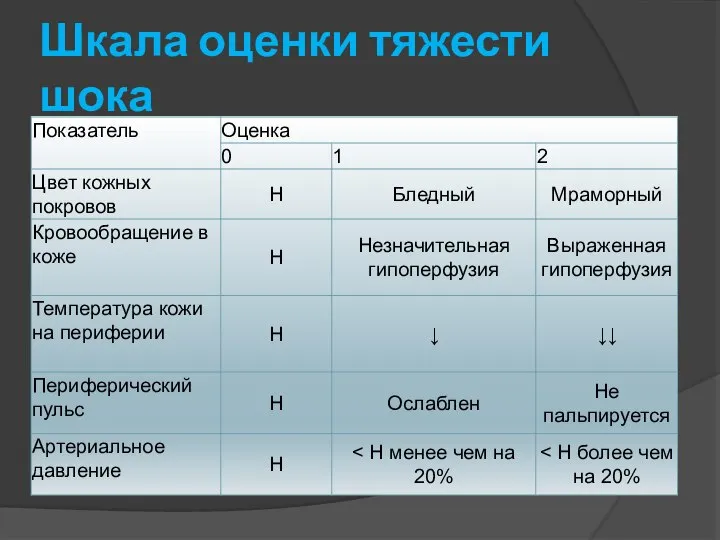

Слайд 31Н - норма, ↓ - снижение

1-3 балла - легкая степень;

3-7 балла -

средняя тяжелая степень;

8-10 баллов - тяжелая степень.

Используемый шоковый коэффициент или коэффициент Алговера (отношение ЧСС к систолическому АД) может привести к ошибке.

В норме у здоровых людей он составляет 0,5-0,6. Повышение показателя до 1 соответствует I стадии шока, до 1,5-II стадии и8 превышение 1,5-III стадии шока.

На коэффициент Алговера можно четко ориентироваться при геморрагическом и дегидратационном шоке.

При ИТШ тахикардия может являться компенсаторной реакцией на повышение температуры тела или обусловлена инфекционным миокардитом и, наоборот, при тяжелом атеросклеротическим кардиосклерозе – может отсутствовать.

Слайд 32Диагностика

Распознавание сепсиса часто вызывает трудности. Решающая роль в диагностике принадлежит тщательному анализу

клинических симптомов болезни. Выяснено что однократное или кратковременное выделение микробов из крови (бактериемия) возможно при многих несептических заболеваниях. Посевы крови могут давать при сепсисе «-» результаты, особенно при антибиотиктерапии. Микробы в крови могут появиться лишь во время прорыва гноя из септического очага и быстро исчезнуть. Посев крови лучше делать во время озноба.

Помимо бактериемиии необходимо установление первичного очага. Следует выявить также метастазы (вторичные очаги).

Слайд 33Следует учитывать:

Жалобы: жар, озноб; высокая Т при не нарушенном оттоке гноя

из раны - при септикопиемии - гектическая лихорадка; слабость, потеря аппетита и тд

Объективное исследование:

1. осунувшийся, землистый/желтоватый цвет кожи; сухой язык с налетом

2. АД нормально или ↓

3. увеличение селезенки

4. вторичные гнойные чаги - септикопиемия

5. прогрессирующее ухудшение и истощение

Первичный очаг: вялость, кровоточивость и бледность грануляций, задержка отторжения некр. тканей

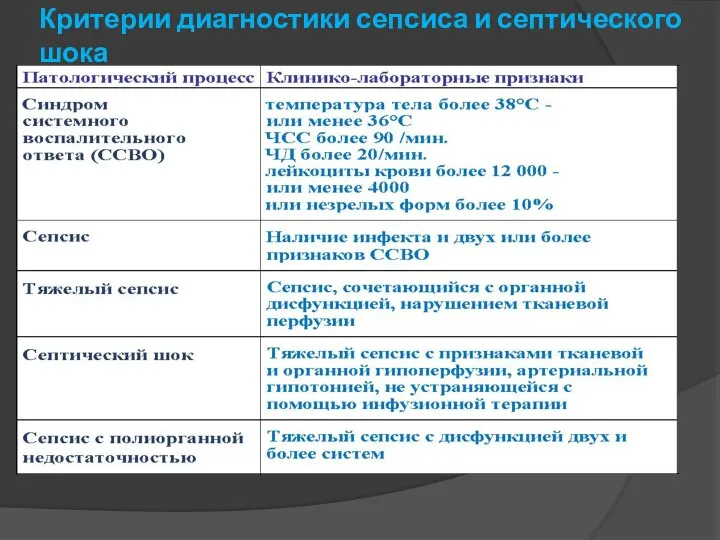

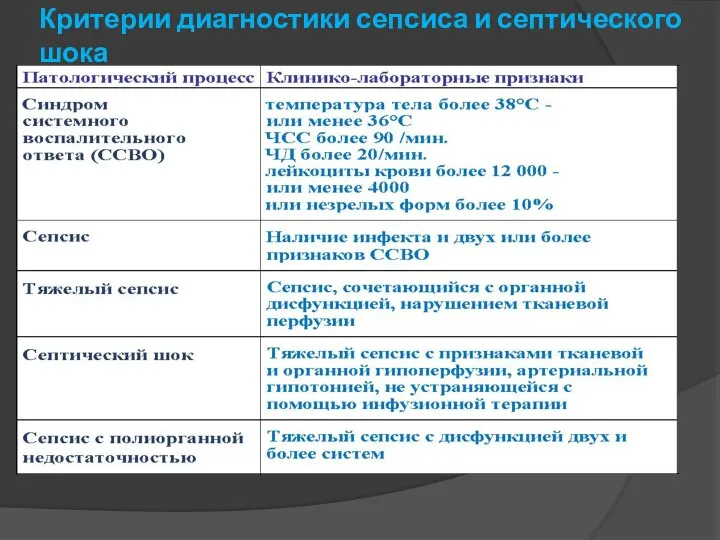

Слайд 34Критерии диагностики сепсиса и септического шока

Слайд 35Диагноз сепсиса не вызывает сомнений при наличии 3-х критериев:

инфекционного очага, определяющего

природу патологического процесса;

ССВО (критерий проникновения медиаторов воспаления в системную циркуляцию);

признаков органно-системной дисфункции

Слайд 36-

Дифференцировать сепсис следует с тифо-паратифозными заболеваниями, бруцеллезом, лимфогранулематозом и другими заболеваниями, протекающих

с длительной лихорадкой неправильного или гектического типа. При этом имеет значение тяжесть болезни ациклическое течение, прогрессирующее ухудшение, нарастающая анемизация, неправильная лихорадка с повторными ознобами и профузным потом, развитие септического шока, появление новых очагов.

Слайд 37Лабораторные данные:

1. лейкоцитоз со сдвигом влево

2. ↓Hb и эритроцитов, иногда тромбоцитов.

3. пртотеинурия,

цилиндрурия, гематурия, лейкоциты

4. посев крови 3р/день 3 дня подряд

Балалардағы семіру, жіктеу, қауіп факторлары. Клиника, диагноз, емдеу

Балалардағы семіру, жіктеу, қауіп факторлары. Клиника, диагноз, емдеу История студенческого научного кружка кафедры анатомии человека

История студенческого научного кружка кафедры анатомии человека Система верхней полой вены. Система нижней полой вены. Система воротной вены

Система верхней полой вены. Система нижней полой вены. Система воротной вены Профилактика алкоголизма

Профилактика алкоголизма Нейроциркуляторная дистония

Нейроциркуляторная дистония Немного о НПВС. Больше о Парацетамоле и Анальгине

Немного о НПВС. Больше о Парацетамоле и Анальгине Омутнинская центральная районная больница

Омутнинская центральная районная больница Грудное вскармливание - коллективная ответственность

Грудное вскармливание - коллективная ответственность Травма зубов у детей

Травма зубов у детей PATH.ANATOMY PPT

PATH.ANATOMY PPT Для добра нет границ. Благотворительная акция школы №1394 в пользу детей с ограниченными физическими возможностями

Для добра нет границ. Благотворительная акция школы №1394 в пользу детей с ограниченными физическими возможностями Интерннің өзіндік жұмысы. Гемоглобинопатиялар

Интерннің өзіндік жұмысы. Гемоглобинопатиялар Судебно-медицинская травматология. Повреждения твердыми тупыми предметами

Судебно-медицинская травматология. Повреждения твердыми тупыми предметами Патологии зрительного и глазодвигательных нервов

Патологии зрительного и глазодвигательных нервов Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле

Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле Ящур животных

Ящур животных Сахарный диабет и заболевания щитовидной железы у детей

Сахарный диабет и заболевания щитовидной железы у детей СОЭ, свертывание крови. Группы крови, резус-фактор

СОЭ, свертывание крови. Группы крови, резус-фактор Отделение анестезиологии-реанимации Северодвинского роддома

Отделение анестезиологии-реанимации Северодвинского роддома Направление медицинского туризма внутри и вне РФ

Направление медицинского туризма внутри и вне РФ История профилактики ВБИ

История профилактики ВБИ Острый средний отит в практике педиатра

Острый средний отит в практике педиатра Общая психопатология

Общая психопатология Роль медицинской сестры в биопсихосоциальной модели организации психиатрической помощи

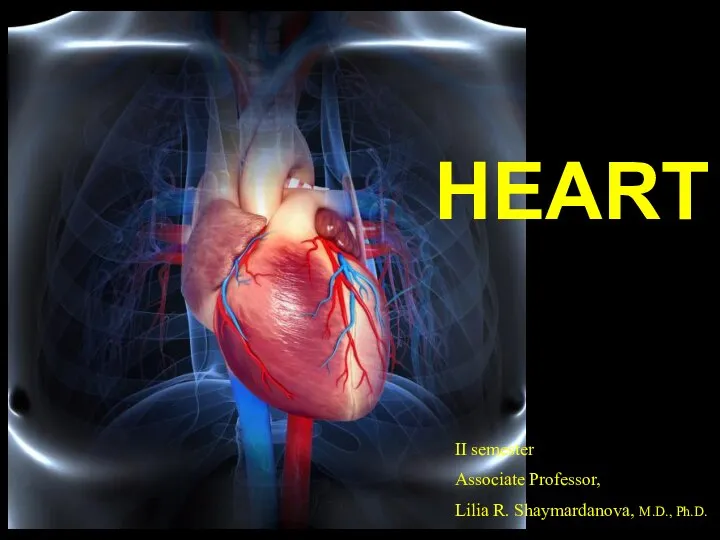

Роль медицинской сестры в биопсихосоциальной модели организации психиатрической помощи Сердце. Лечебное дело

Сердце. Лечебное дело Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулудың жабдықтары

Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулудың жабдықтары Разработка нового метода иммунофлуоресцентной детекции бактериальных антигенов

Разработка нового метода иммунофлуоресцентной детекции бактериальных антигенов Аутопсия. Техника вскрытия

Аутопсия. Техника вскрытия