- Главная

- Медицина

- Синдромы поражения периферических нервов верхней и нижней конечности. Методы исследования

Содержание

- 2. Плечевое сплетение (plexus brachialis) CV- ThI I - первичный верхний пучок; II - первичный средний пучок;

- 3. Передние ветви спинномозговых нервов, соединяясь между собой, сначала образуют 3 ствола (первичных пучка) плечевого сплетения, составляющих

- 4. На подключичном уровне каждый из стволов (первичные пучки) плечевого сплетения делится на переднюю и заднюю ветви,

- 5. Нервы шеи В иннервации шеи участвуют короткие мышечные ветви (rr. musculares), иннервирующие глубокие мышцы: межпоперечные мышцы

- 6. Нервы плечевого пояса Нервы плечевого пояса начинаются от надключичной части плечевого сплетения и являются по функции

- 7. Иннервация кожи поверхности руки а – дорсальная поверхность, б – вентральная поверхность 1 - подмышечный нерв

- 8. Нервы руки Подмышечный нерв (n. axillaris, CY-CYII) - смешанный; иннервирует дельтовидную мышцу (m. deltoideus), которая при

- 9. Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI) Двигательная функция: мышцы-разгибатели предплечья: трехглавая мышца плеча

- 10. Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI) Характерным признаком поражения лучевого нерва является: свисающая

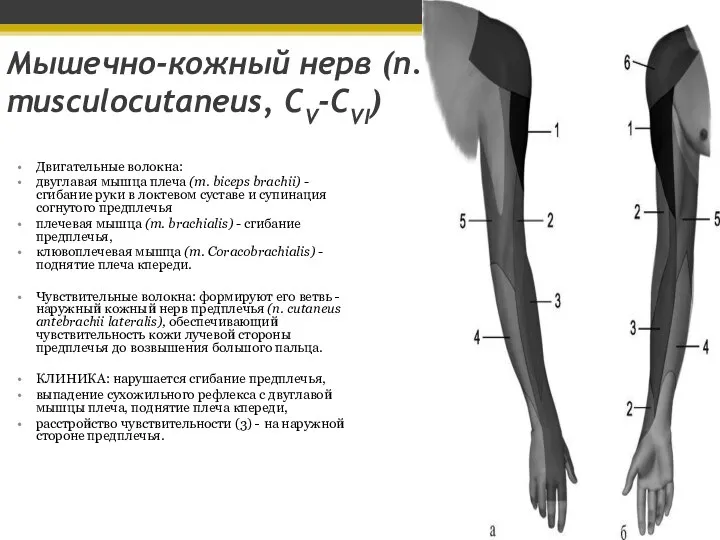

- 11. Мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus, CV-CVI) Двигательные волокна: двуглавая мышца плеча (m. biceps brachii) - сгибание руки

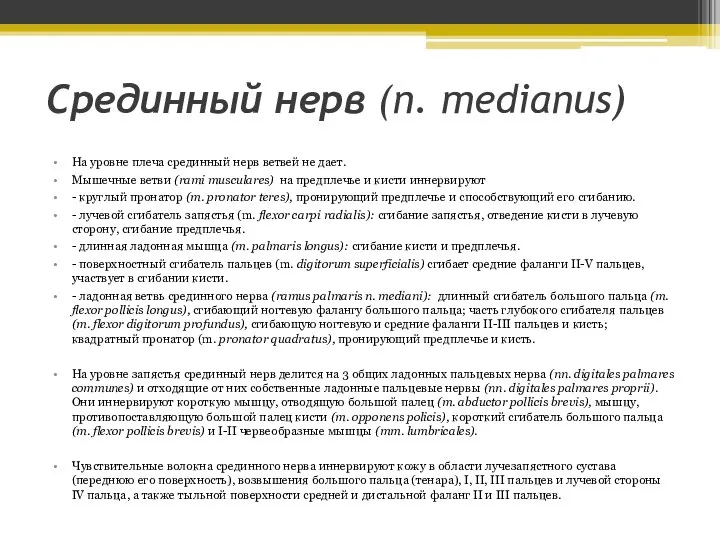

- 12. Срединный нерв (n. medianus) На уровне плеча срединный нерв ветвей не дает. Мышечные ветви (rami musculares)

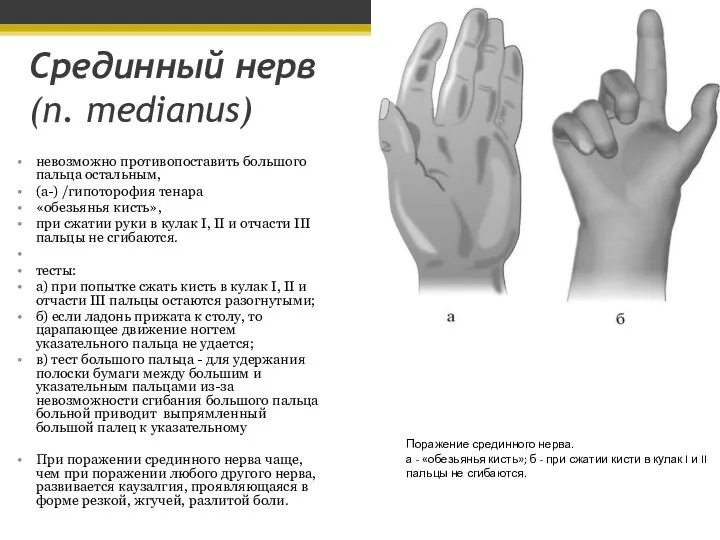

- 13. Срединный нерв (n. medianus) невозможно противопоставить большого пальца остальным, (а-) /гипоторофия тенара «обезьянья кисть», при сжатии

- 14. Невропатия срединного нерва на уровне карпального канала (синдром карпального канала, карпальный синдром, запястный синдром). В первой

- 15. Причины возникновения синдрома карпального канала можно разделить на две группы: • сужение запястного канала (смещение костей

- 16. Локтевой нерв (n. ulnaris, CVIII-ThI) Двигательная функция нерва: ладонная флексии кисти (m. flexor carpi ulnaris), сгибании

- 17. Локтевой нерв (n. ulnaris, CVIII-ThI) Признаки поражения локтевого нерва: когтеобразная кисть (а), при сжатии кисти в

- 18. Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его части Синдром поражения верхнего

- 19. Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его части Поражение СV—CVI корешков

- 20. Поражение СVIII — DII корешков или первичного нижнего пучка сплетения (паралич Дежерин-Клюмпке) вызывает полное выпадение функций

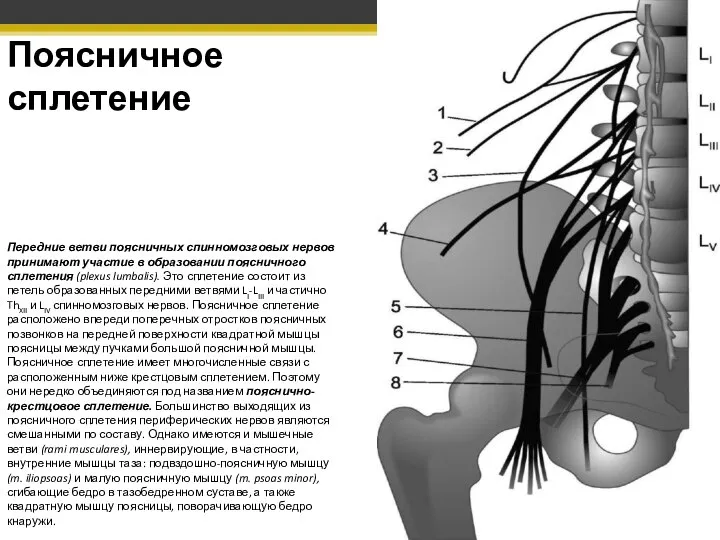

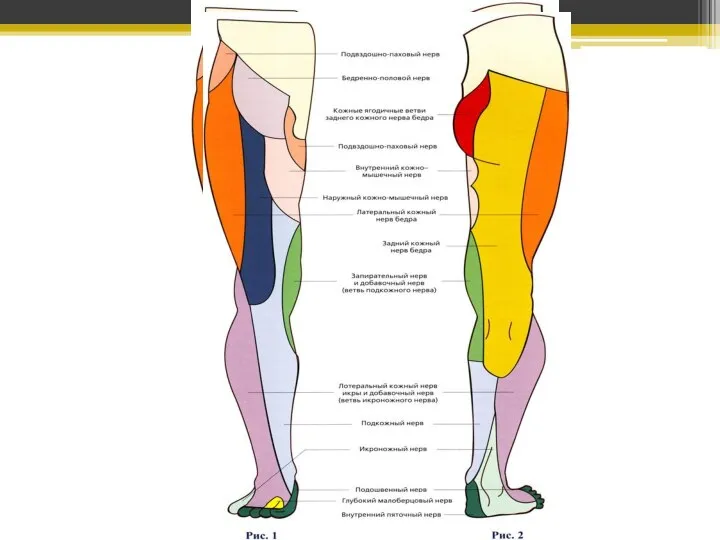

- 21. Поясничное сплетение Передние ветви поясничных спинномозговых нервов принимают участие в образовании поясничного сплетения (plexus lumbalis). Это

- 23. Подвздошно-подчревный нерв (n. iliohypogastricus, ThXII-LI) На уровне паховой (пупартовой) связки нерв проходит через внутреннюю косую мышцу

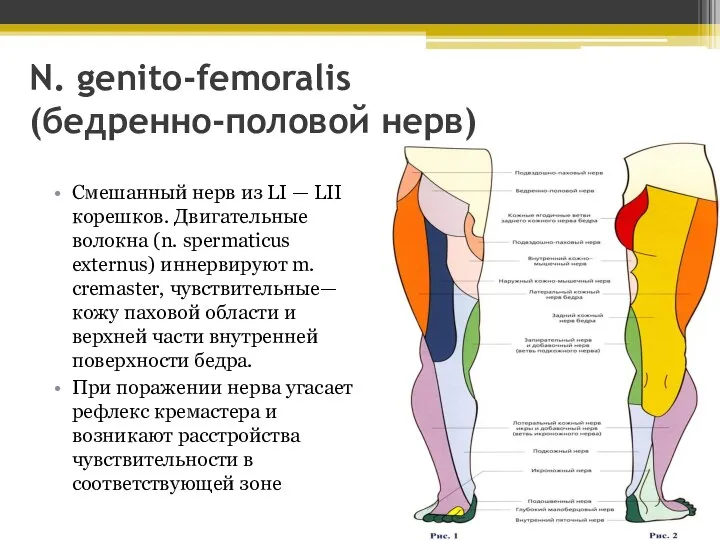

- 24. N. genito-femoralis (бедренно-половой нерв) Смешанный нерв из LI — LII корешков. Двигательные волокна (n. spermaticus externus)

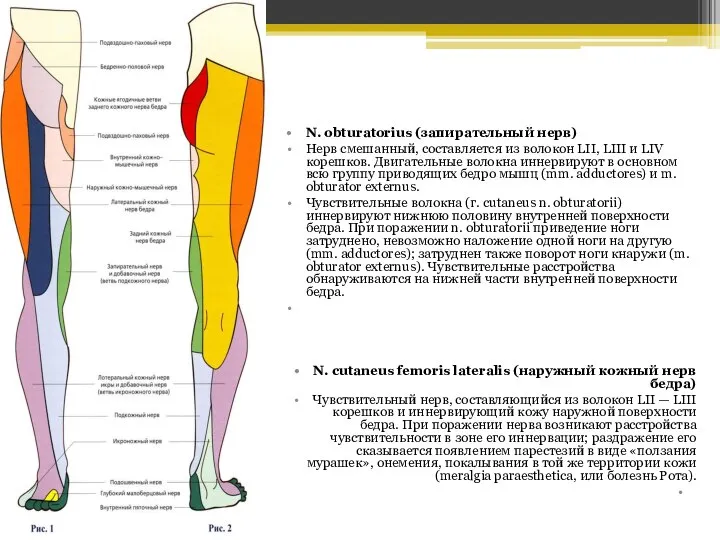

- 25. N. obturatorius (запирательный нерв) Нерв смешанный, составляется из волокон LII, LIII и LIV корешков. Двигательные волокна

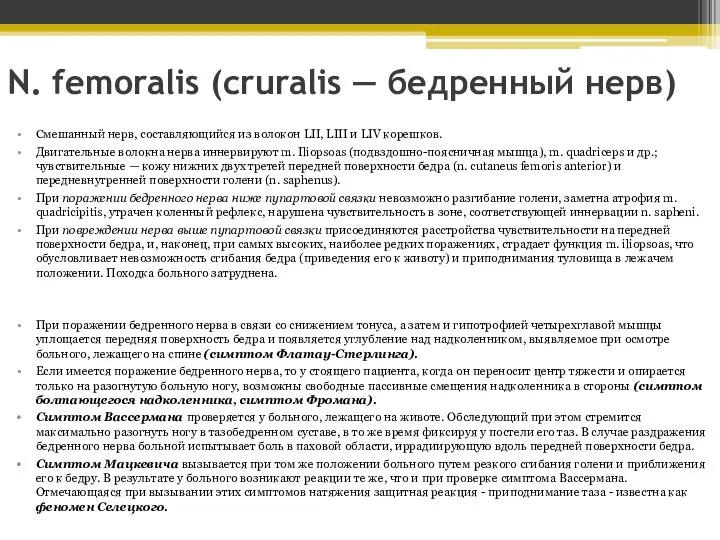

- 26. N. femoralis (cruralis — бедренный нерв) Смешанный нерв, составляющийся из волокон LII, LIII и LIV корешков.

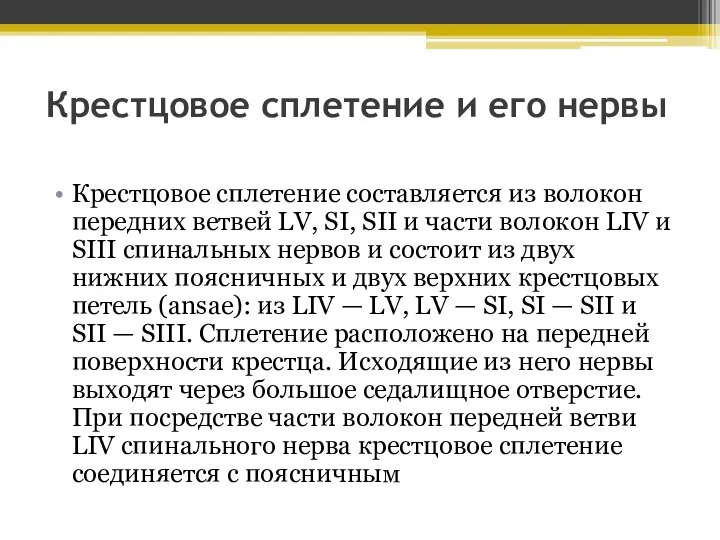

- 27. Крестцовое сплетение и его нервы Крестцовое сплетение составляется из волокон передних ветвей LV, SI, SII и

- 28. Седалищный нерв (n. ischiadicus, LIV-SIII) - смешанный; самый крупный из периферических нервов. Его двигательная часть иннервирует

- 29. N. ischiadicus (седалищный нерв) Смешанный, самый мощный нерв человеческого тела, составляющийся из волокон LV, SI, SII

- 30. N. tibialis (большеберцовый нерв) Смешанный нерв, является другой основной ветвью n. ischiadici и возникает из волокон

- 31. N. peroneus малоберцовый нерв) Нерв смешанный, является одной из двух основных ветвей седалищного нерва и возникает

- 32. Электромиография и электронейромиография при повреждении периферических нервов Электрофизиологическое исследование – основной инструментальный метод исследования пациентов с

- 34. В клинической практике ЭМГ может быть полезна в следующих ситуациях ЭМГ используется для подтверждения повреждения корешка

- 35. Данные ЭМГ при разных типах поражения нервных волокон

- 36. УЗИ ПН Ультразвуковое исследование периферической нервной системы впервые начало применяться для диагностики заболеваний нервных стволов в

- 37. Преимущества УЗИ в сравнении с другими методами визуализации: • Простота исполнения и интерпретации данных. Низкая стоимость

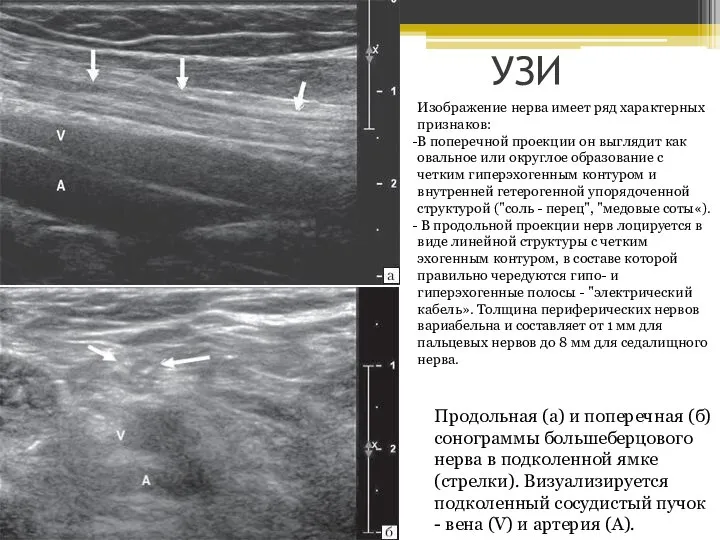

- 38. УЗИ Продольная (а) и поперечная (б) сонограммы большеберцового нерва в подколенной ямке (стрелки). Визуализируется подколенный сосудистый

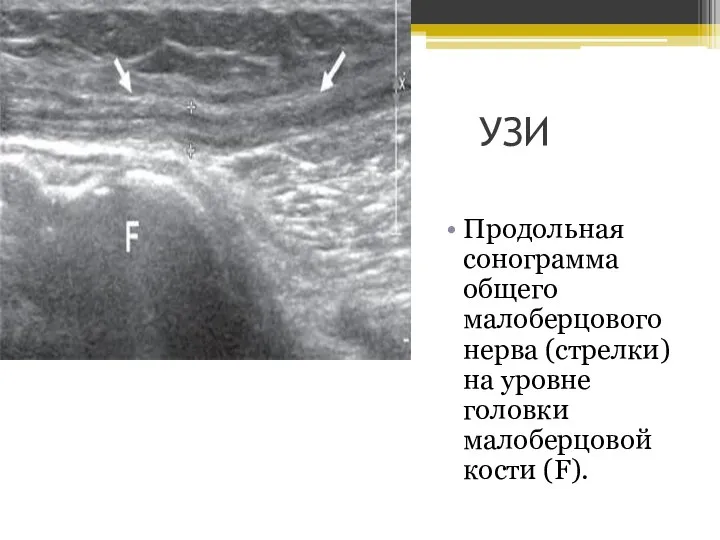

- 39. УЗИ Продольная сонограмма общего малоберцового нерва (стрелки) на уровне головки малоберцовой кости (F).

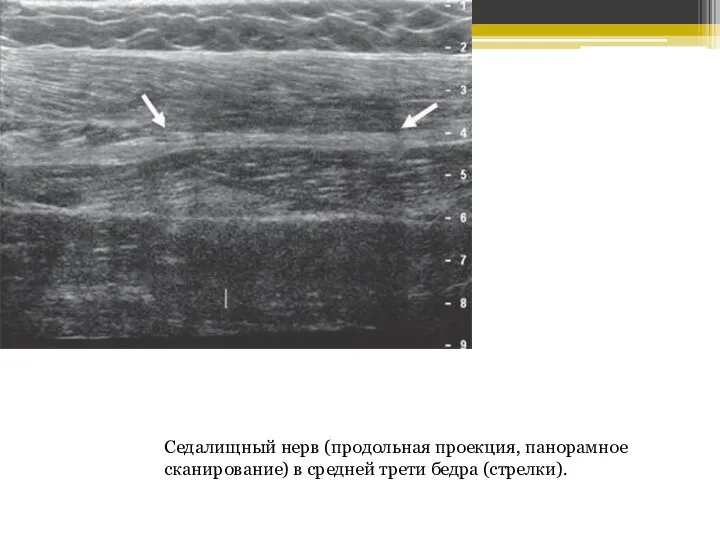

- 40. Седалищный нерв (продольная проекция, панорамное сканирование) в средней трети бедра (стрелки).

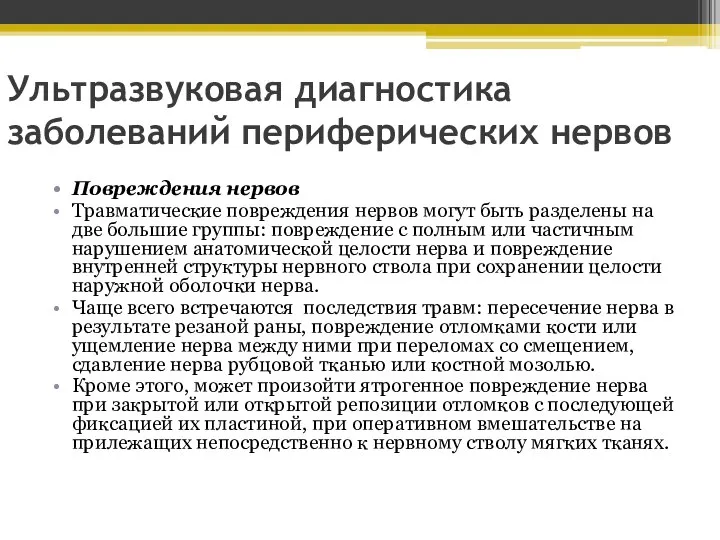

- 41. Ультразвуковая диагностика заболеваний периферических нервов Повреждения нервов Травматические повреждения нервов могут быть разделены на две большие

- 42. Терминальная посттравматическая неврома локтевого нерва. Стрелкой указан проксимальный конец поврежденного нерва, заканчивающийся овальным гипоэхогенным образованием с

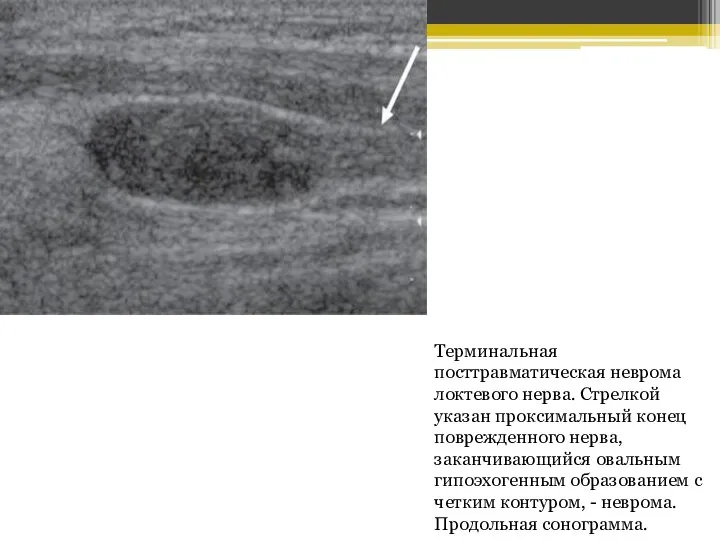

- 43. Внутриствольная неврома срединного нерва. Короткие стрелки указывают на проксимальный и дистальный концы поврежденного нерва, гипоэхогенное образование

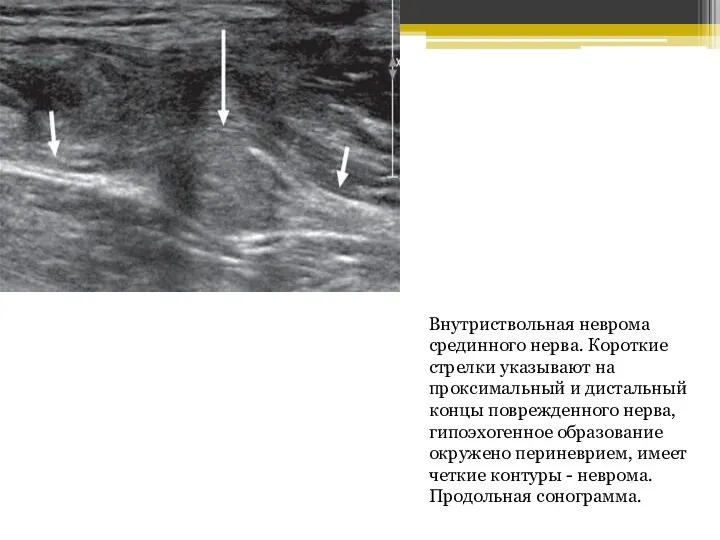

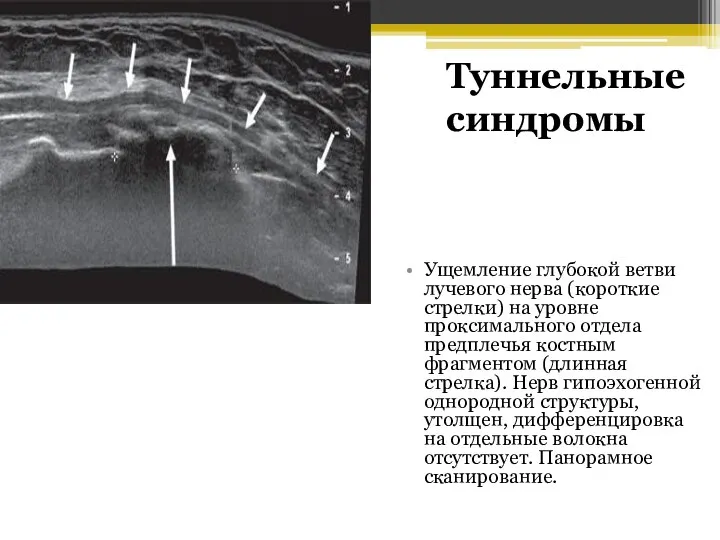

- 44. Ущемление глубокой ветви лучевого нерва (короткие стрелки) на уровне проксимального отдела предплечья костным фрагментом (длинная стрелка).

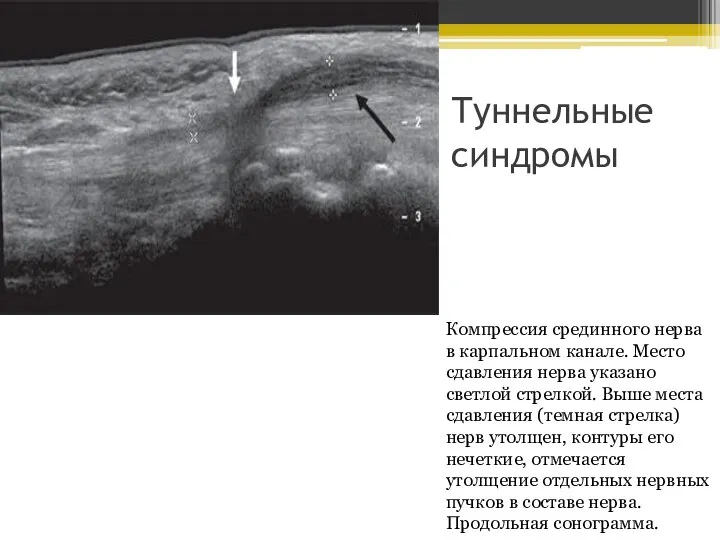

- 45. Туннельные синдромы Компрессия срединного нерва в карпальном канале. Место сдавления нерва указано светлой стрелкой. Выше места

- 46. Объемные образования периферических нервов Нейрофиброма большеберцового нерва на уровне подколенной ямки - образование с четкими контурами,

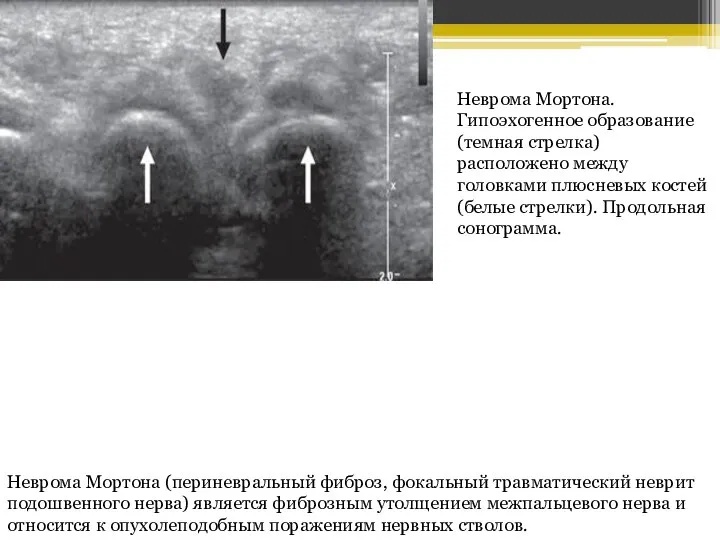

- 47. Неврома Мортона. Гипоэхогенное образование (темная стрелка) расположено между головками плюсневых костей (белые стрелки). Продольная сонограмма. Неврома

- 48. Ганглиевая киста (пунктирная стрелка) в дистальном отделе карпального канала с компрессией срединного нерва (белые стрелки) Ганглиевая

- 49. Хорошо отграниченное образование (пунктирные стрелки) исходящее из локтевого нерва (УЗ признаки шваномы)

- 50. Васкуляризация нерва при воспалении (энергетическое допплеровское картирование).

- 51. Неоспоримыми преимуществами сонографии по сравнению с другими методами визуализации являются относительная дешевизна исследования и возможность повторять

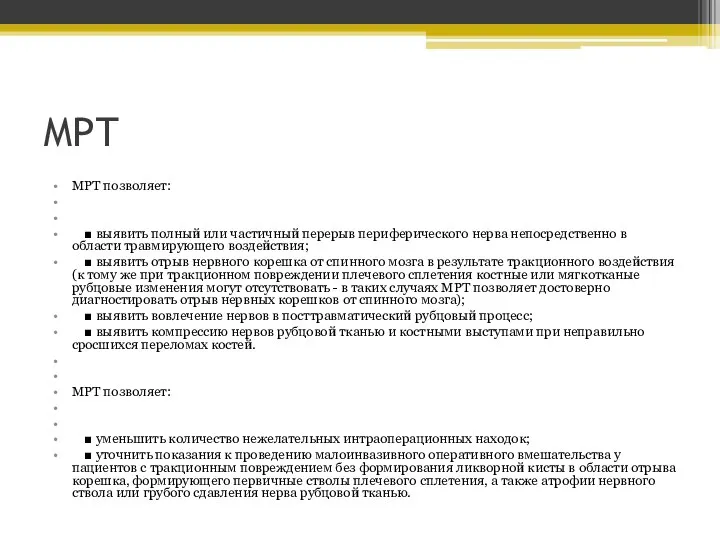

- 52. МРТ МРТ позволяет: ■ выявить полный или частичный перерыв периферического нерва непосредственно в области травмирующего воздействия;

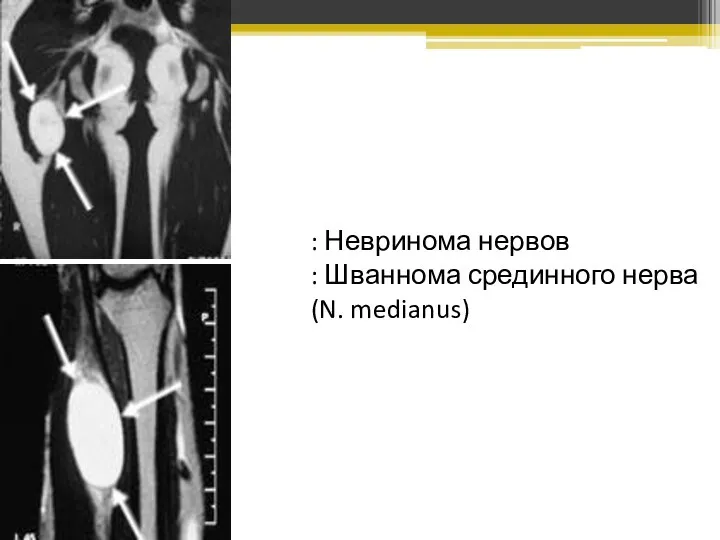

- 53. : Невринома нервов : Шваннома срединного нерва (N. medianus)

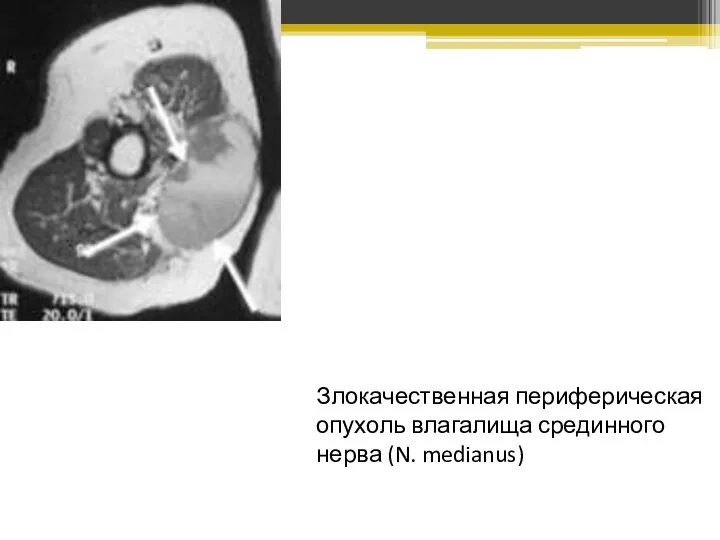

- 54. Злокачественная периферическая опухоль влагалища срединного нерва (N. medianus)

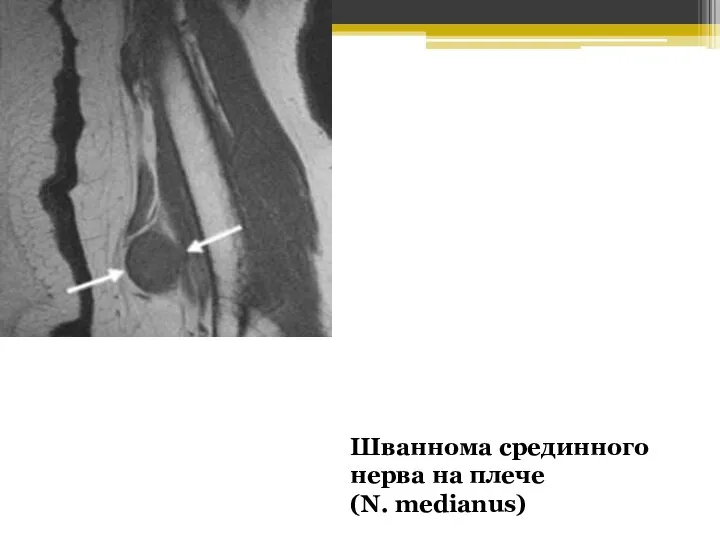

- 55. Шваннома срединного нерва на плече (N. medianus)

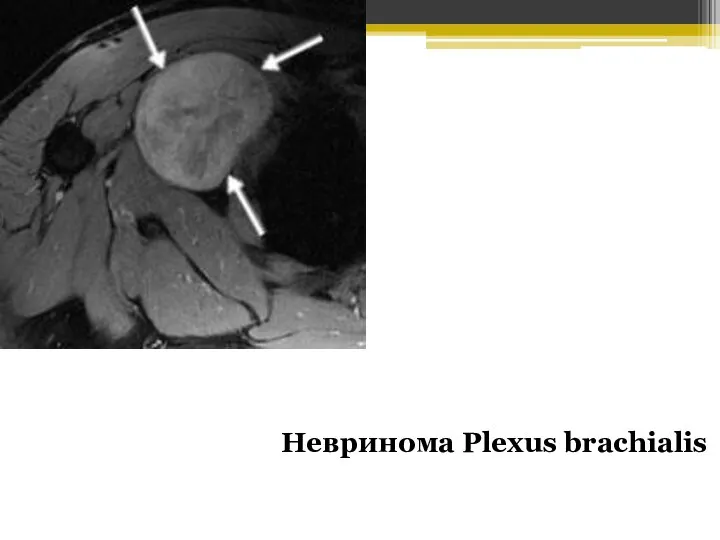

- 56. Невринома Plexus brachialis

- 58. Скачать презентацию

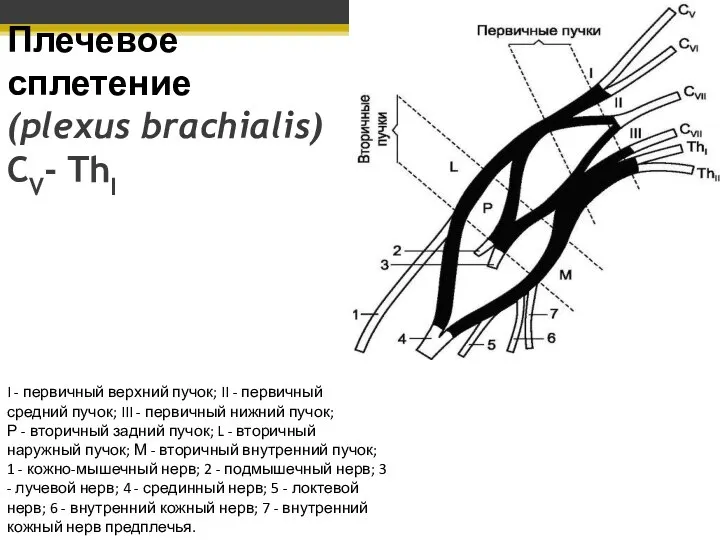

Слайд 2Плечевое сплетение

(plexus brachialis) CV- ThI

I - первичный верхний пучок; II -

Плечевое сплетение

(plexus brachialis) CV- ThI

I - первичный верхний пучок; II -

Р - вторичный задний пучок; L - вторичный наружный пучок; М - вторичный внутренний пучок;

1 - кожно-мышечный нерв; 2 - подмышечный нерв; 3 - лучевой нерв; 4 - срединный нерв; 5 - локтевой нерв; 6 - внутренний кожный нерв; 7 - внутренний кожный нерв предплечья.

Слайд 3Передние ветви спинномозговых нервов, соединяясь между собой, сначала образуют 3 ствола (первичных

Передние ветви спинномозговых нервов, соединяясь между собой, сначала образуют 3 ствола (первичных

1. Верхний ствол возникает в результате соединения передних ветвей CV и CVI спинномозговых нервов.

2. Средний ствол является продолжением передней ветви CVII спинномозгового нерва.

3. Нижний ствол состоит из передних ветвей CVIII, ThI и ThII спинномозговых нервов.

Стволы плечевого сплетения спускаются между передней и средней лестничными мышцами выше и позади подключичной артерии и переходят в подключичную часть плечевого сплетения, располагающуюся в зоне подключичной и подмышечной ямок.

Слайд 4На подключичном уровне каждый из стволов (первичные пучки) плечевого сплетения делится на

На подключичном уровне каждый из стволов (первичные пучки) плечевого сплетения делится на

1. Задний пучок образуется путем слияния всех трех задних ветвей стволов надключичной части сплетения. От него начинаются подмышечный и лучевой нервы.

2. Латеральный пучок составляют соединившиеся передние ветви верхнего и частично среднего стволов (CV, CVI, CVII). От этого пучка берут начало кожно- мышечный нерв и часть (наружная ножка - CVII) срединного нерва.

3. Медиальный пучок является продолжением передней ветви нижнего первичного пучка; из него образуются локтевой нерв, кожные медиальные нервы плеча и предплечья, а также часть срединного нерва (внутренняя ножка - CVIII), которая соединяется с наружной ножкой (впереди подмышечной артерии), вместе они образуют единый ствол срединного нерва.

Слайд 5Нервы шеи

В иннервации шеи участвуют короткие мышечные ветви (rr. musculares), иннервирующие глубокие

Нервы шеи

В иннервации шеи участвуют короткие мышечные ветви (rr. musculares), иннервирующие глубокие

переднюю, среднюю и заднюю лестничные мышцы (mm. scaleni anterior, medius, posterior), которые при фиксированной грудной клетке наклоняют в свою сторону шейный отдел позвоночника, а при двустороннем сокращении наклоняют его вперед; если же фиксирована шея, то лестничные мышцы, сокращаясь, приподнимают I и II ребра.

Слайд 6Нервы плечевого пояса

Нервы плечевого пояса начинаются от надключичной части плечевого сплетения и

Нервы плечевого пояса

Нервы плечевого пояса начинаются от надключичной части плечевого сплетения и

1. Подключичный нерв (n. subclavius, CV-CVI) иннервирует подключичную мышцу (m. subclavius), которая при сокращении смещает ключицу вниз и медиально.

2. Передние грудные нервы (nn. thoracales anteriores, CV-ThI) иннервируют большую и малую грудные мышцы (mm. pectorales major et minor). Cокращение первой из них вызывает приведение и вращение плеча внутрь, сокращение второй - смещение лопатки вперед и вниз.

3. Надлопаточный нерв (n. suprascapularis, CV-CYI) иннервирует надостную и подостную мышцы (m. supraspinatus et m. infraspinatus); первая способствует отведению плеча, вторая - вращает его наружу. Чувствительные ветви этого нерва иннервируют плечевой сустав.

4. Подлопаточные нервы (nn. subscapulares, CY-CYII) иннервируют подлопаточную мышцу (m. subscapularis), вращающую плечо внутрь, и большую круглую мышцу (m. teres major), которая вращает плечо внутрь (пронация), отводит его назад и приводит к туловищу.

5. Задние нервы грудной клетки (nn. toracales posteriores): тыльный нерв лопатки (n. dorsalis scapulae) и длинный нерв грудной клетки (n. thoracalis longus, CY-CYII) иннервируют мышцы, сокращение которых обеспечивает подвижность лопатки (m. levator scapulae, m. rhomboideus, m. serratus anterior). Последняя из них содействует поднятию руки выше горизонтального уровня. Поражение задних нервов грудной клетки ведет к асимметрии лопаток. При движениях в плечевом суставе характерна крыловидность лопатки на стороне поражения.

6. Грудоспинной нерв (n. thoracodorsalis, CVII-CVIIII) иннервирует широчайшую мышцу спины (m. latissimus dorsi), которая приводит плечо к туловищу, тянет его назад, к средней линии и вращает внутрь.

Слайд 7Иннервация кожи поверхности руки

а – дорсальная поверхность, б – вентральная поверхность

1 -

Иннервация кожи поверхности руки

а – дорсальная поверхность, б – вентральная поверхность

1 -

2 - лучевой нерв (задний кожный нерв плеча и задний кожный нерв предплечья);

3 - кожно-мышечный нерв (наружный кожный нерв предплечья);

4 - внутренний кожный нерв предплечья;

5 - внутренний кожный нерв плеча;

6 - надключичные нервы

Слайд 8Нервы руки

Подмышечный нерв (n. axillaris, CY-CYII) - смешанный; иннервирует дельтовидную мышцу (m.

Нервы руки

Подмышечный нерв (n. axillaris, CY-CYII) - смешанный; иннервирует дельтовидную мышцу (m.

Чувствительная ветвь подкрыльцового нерва - верхний наружный кожный нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior) - иннервирует кожу над дельтовидной мышцей, а также кожу наружной и отчасти задней поверхности верхней части плеча.

При поражении подмышечного нерва рука висит, как плеть, отведение плеча в сторону вперед или назад оказывается невозможным.

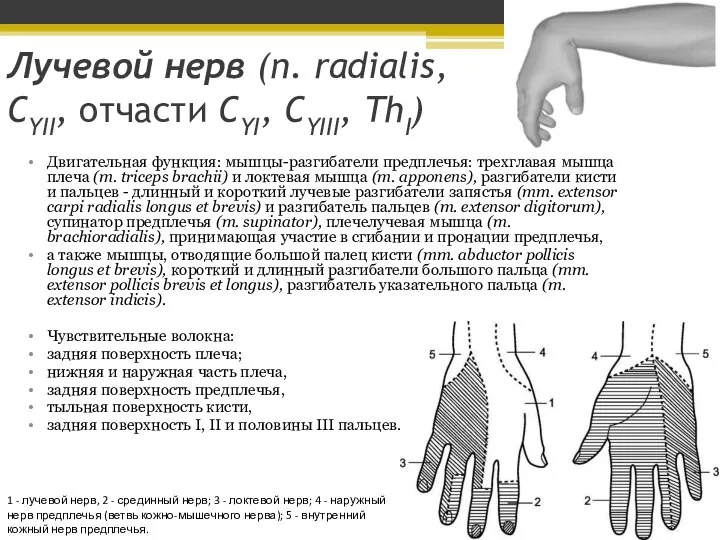

Слайд 9Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI)

Двигательная функция: мышцы-разгибатели предплечья:

Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI)

Двигательная функция: мышцы-разгибатели предплечья:

а также мышцы, отводящие большой палец кисти (mm. abductor pollicis longus et brevis), короткий и длинный разгибатели большого пальца (mm. extensor pollicis brevis et longus), разгибатель указательного пальца (m. extensor indicis).

Чувствительные волокна:

задняя поверхность плеча;

нижняя и наружная часть плеча,

задняя поверхность предплечья,

тыльная поверхность кисти,

задняя поверхность I, II и половины III пальцев.

1 - лучевой нерв, 2 - срединный нерв; 3 - локтевой нерв; 4 - наружный нерв предплечья (ветвь кожно-мышечного нерва); 5 - внутренний кожный нерв предплечья.

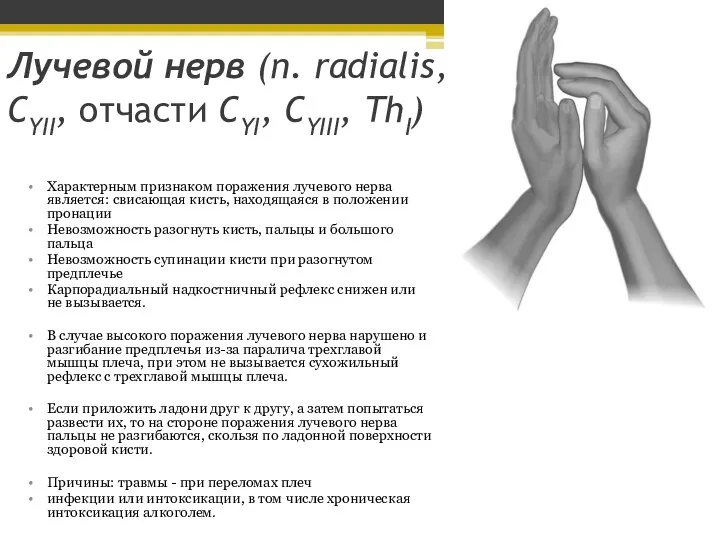

Слайд 10Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI)

Характерным признаком поражения лучевого

Лучевой нерв (n. radialis, CYII, отчасти CYI, CYIII, ThI)

Характерным признаком поражения лучевого

Невозможность разогнуть кисть, пальцы и большого пальца

Невозможность супинации кисти при разогнутом предплечье

Карпорадиальный надкостничный рефлекс снижен или не вызывается.

В случае высокого поражения лучевого нерва нарушено и разгибание предплечья из-за паралича трехглавой мышцы плеча, при этом не вызывается сухожильный рефлекс с трехглавой мышцы плеча.

Если приложить ладони друг к другу, а затем попытаться развести их, то на стороне поражения лучевого нерва пальцы не разгибаются, скользя по ладонной поверхности здоровой кисти.

Причины: травмы - при переломах плеч

инфекции или интоксикации, в том числе хроническая интоксикация алкоголем.

Слайд 11Мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus, CV-CVI)

Двигательные волокна:

двуглавая мышца плеча (m. biceps brachii) -

Мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus, CV-CVI)

Двигательные волокна:

двуглавая мышца плеча (m. biceps brachii) -

плечевая мышца (m. brachialis) - сгибание предплечья,

клювоплечевая мышца (m. Coracobrachialis) - поднятие плеча кпереди.

Чувствительные волокна: формируют его ветвь - наружный кожный нерв предплечья (n. cutaneus antebrachii lateralis), обеспечивающий чувствительность кожи лучевой стороны предплечья до возвышения большого пальца.

КЛИНИКА: нарушается сгибание предплечья,

выпадение сухожильного рефлекса с двуглавой мышцы плеча, поднятие плеча кпереди,

расстройство чувствительности (3) - на наружной стороне предплечья.

Слайд 12Срединный нерв (n. medianus)

На уровне плеча срединный нерв ветвей не дает.

Мышечные

Срединный нерв (n. medianus)

На уровне плеча срединный нерв ветвей не дает.

Мышечные

- круглый пронатор (m. pronator teres), пронирующий предплечье и способствующий его сгибанию.

- лучевой сгибатель запястья (m. flexor carpi radialis): сгибание запястья, отведение кисти в лучевую сторону, сгибание предплечья.

- длинная ладонная мышца (m. palmaris longus): сгибание кисти и предплечья.

- поверхностный сгибатель пальцев (m. digitorum superficialis) сгибает средние фаланги II-V пальцев, участвует в сгибании кисти.

- ладонная ветвь срединного нерва (ramus palmaris n. mediani): длинный сгибатель большого пальца (m. flexor pollicis longus), сгибающий ногтевую фалангу большого пальца; часть глубокого сгибателя пальцев (m. flexor digitorum profundus), сгибающую ногтевую и средние фаланги II-III пальцев и кисть; квадратный пронатор (m. pronator quadratus), пронирующий предплечье и кисть.

На уровне запястья срединный нерв делится на 3 общих ладонных пальцевых нерва (nn. digitales palmares communes) и отходящие от них собственные ладонные пальцевые нервы (nn. digitales palmares proprii). Они иннервируют короткую мышцу, отводящую большой палец (m. abductor pollicis brevis), мышцу, противопоставляющую большой палец кисти (m. opponens policis), короткий сгибатель большого пальца (m. flexor pollicis brevis) и I-II червеобразные мышцы (mm. lumbricales).

Чувствительные волокна срединного нерва иннервируют кожу в области лучезапястного сустава (переднюю его поверхность), возвышения большого пальца (тенара), I, II, III пальцев и лучевой стороны IV пальца, а также тыльной поверхности средней и дистальной фаланг II и III пальцев.

Слайд 13Срединный нерв (n. medianus)

невозможно противопоставить большого пальца остальным,

(а-) /гипоторофия тенара

«обезьянья кисть»,

Срединный нерв (n. medianus)

невозможно противопоставить большого пальца остальным,

(а-) /гипоторофия тенара

«обезьянья кисть»,

при сжатии руки в кулак I, II и отчасти III пальцы не сгибаются.

тесты:

а) при попытке сжать кисть в кулак I, II и отчасти III пальцы остаются разогнутыми;

б) если ладонь прижата к столу, то царапающее движение ногтем указательного пальца не удается;

в) тест большого пальца - для удержания полоски бумаги между большим и указательным пальцами из-за невозможности сгибания большого пальца больной приводит выпрямленный большой палец к указательному

При поражении срединного нерва чаще, чем при поражении любого другого нерва, развивается каузалгия, проявляющаяся в форме резкой, жгучей, разлитой боли.

Поражение срединного нерва.

а - «обезьянья кисть»; б - при сжатии кисти в кулак I и II пальцы не сгибаются.

Слайд 14Невропатия срединного нерва на уровне карпального канала (синдром карпального канала, карпальный синдром,

Невропатия срединного нерва на уровне карпального канала (синдром карпального канала, карпальный синдром,

В первой половине прошлого века было принято называть жалобы пациентов на онемение и боли в пальцах кистей акропарестезией.

Анатомия карпального (запястного) канала: Карпальный канал сформирован с одной стороны костями запястья (гороховидной, крючковидной, ладьевидной и трапецевидной костями), далее эта стенка выстлана глубокой фасцией ладони, над которой проходят сухожилия сгибателей. Далее расположен срединный нерв, который прикрыт поверхностной фасцией, retinaculum flexorum и карпальной связкой. В этой области нерв проходит по двум анатомическим пространствам – пространству Пирогова и непосредственно карпальному каналу.

История изучения вопроса: Первым синдром запястного канала описал в 1870 г James Paget. Он описал симптомокомплекс трофических и чувствительных нарушений в области кисти и предплечья, развившийся после перелома луча в типичном месте. В 1933 году Leartmont впервые произвёл рассечение запястной связки с целью декомпрессии срединного нерва и описал регресс неврологической симптоматики после операции.

Джеймс Педжет - британский хирург

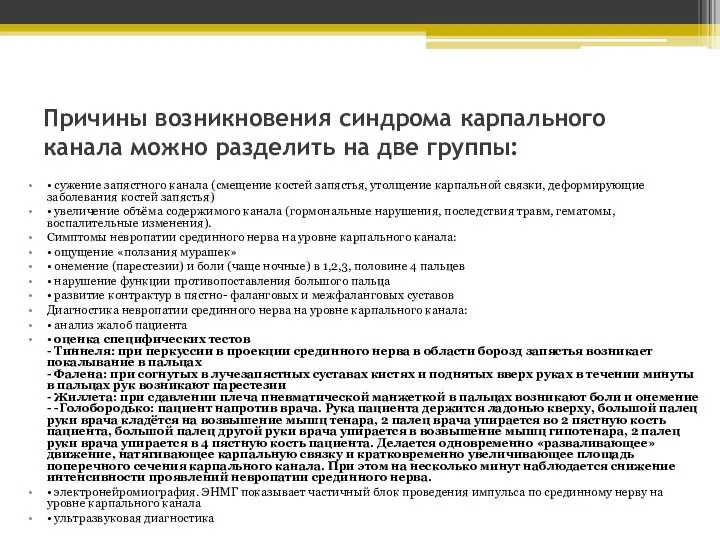

Слайд 15Причины возникновения синдрома карпального канала можно разделить на две группы:

• сужение

Причины возникновения синдрома карпального канала можно разделить на две группы:

• сужение

• увеличение объёма содержимого канала (гормональные нарушения, последствия травм, гематомы, воспалительные изменения).

Симптомы невропатии срединного нерва на уровне карпального канала:

• ощущение «ползания мурашек»

• онемение (парестезии) и боли (чаще ночные) в 1,2,3, половине 4 пальцев

• нарушение функции противопоставления большого пальца

• развитие контрактур в пястно- фаланговых и межфаланговых суставов

Диагностика невропатии срединного нерва на уровне карпального канала:

• анализ жалоб пациента

• оценка специфических тестов - Тиннеля: при перкуссии в проекции срединного нерва в области борозд запястья возникает покалывание в пальцах - Фалена: при согнутых в лучезапястных суставах кистях и поднятых вверх руках в течении минуты в пальцах рук возникают парестезии - Жиллета: при сдавлении плеча пневматической манжеткой в пальцах возникают боли и онемение - -Голобородько: пациент напротив врача. Рука пациента держится ладонью кверху, большой палец руки врача кладётся на возвышение мышц тенара, 2 палец врача упирается во 2 пястную кость пациента, большой палец другой руки врача упирается в возвышение мышц гипотенара, 2 палец руки врача упирается в 4 пястную кость пациента. Делается одновременно «разваливающее» движение, натягивающее карпальную связку и кратковременно увеличивающее площадь поперечного сечения карпального канала. При этом на несколько минут наблюдается снижение интенсивности проявлений невропатии срединного нерва.

• электронейромиография. ЭНМГ показывает частичный блок проведения импульса по срединному нерву на уровне карпального канала

• ультразвуковая диагностика

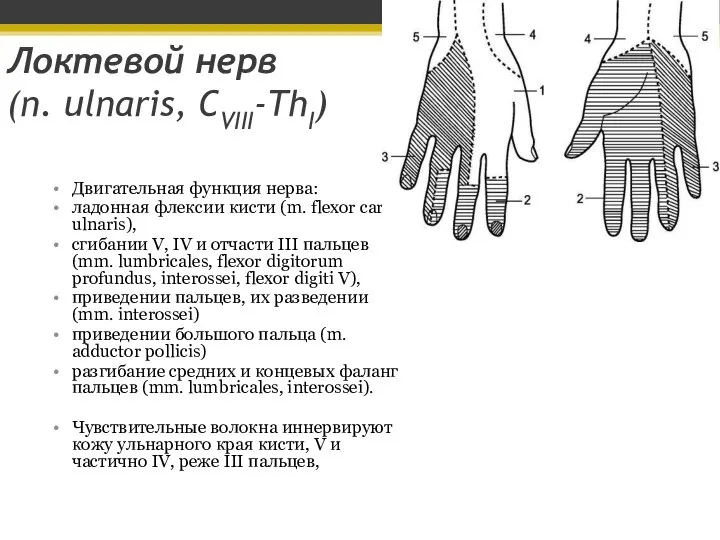

Слайд 16Локтевой нерв

(n. ulnaris, CVIII-ThI)

Двигательная функция нерва:

ладонная флексии кисти (m. flexor carpi

Локтевой нерв

(n. ulnaris, CVIII-ThI)

Двигательная функция нерва:

ладонная флексии кисти (m. flexor carpi

сгибании V, IV и отчасти III пальцев (mm. lumbricales, flexor digitorum profundus, interossei, flexor digiti V),

приведении пальцев, их разведении (mm. interossei)

приведении большого пальца (m. adductor pollicis)

разгибание средних и концевых фаланг пальцев (mm. lumbricales, interossei).

Чувствительные волокна иннервируют кожу ульнарного края кисти, V и частично IV, реже III пальцев,

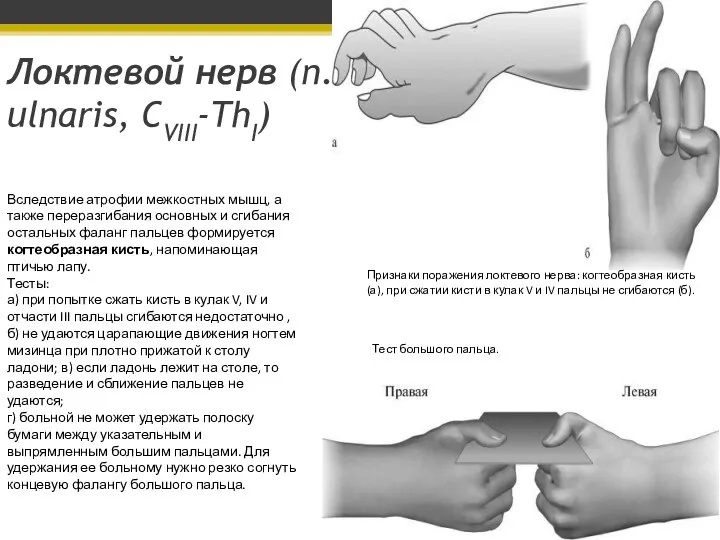

Слайд 17Локтевой нерв (n. ulnaris, CVIII-ThI)

Признаки поражения локтевого нерва: когтеобразная кисть (а), при

Локтевой нерв (n. ulnaris, CVIII-ThI)

Признаки поражения локтевого нерва: когтеобразная кисть (а), при

Тест большого пальца.

Вследствие атрофии межкостных мышц, а также переразгибания основных и сгибания остальных фаланг пальцев формируется когтеобразная кисть, напоминающая птичью лапу.

Тесты:

а) при попытке сжать кисть в кулак V, IV и отчасти III пальцы сгибаются недостаточно ,

б) не удаются царапающие движения ногтем мизинца при плотно прижатой к столу ладони; в) если ладонь лежит на столе, то разведение и сближение пальцев не удаются;

г) больной не может удержать полоску бумаги между указательным и выпрямленным большим пальцами. Для удержания ее больному нужно резко согнуть концевую фалангу большого пальца.

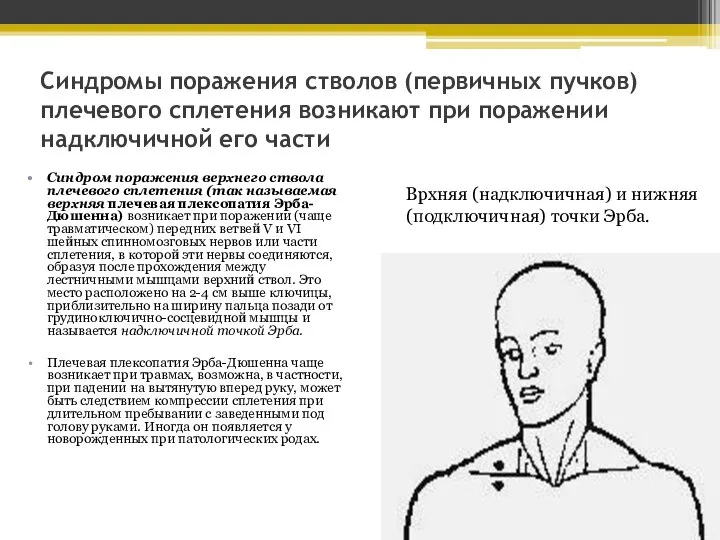

Слайд 18Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его

Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его

Синдром поражения верхнего ствола плечевого сплетения (так называемая верхняя плечевая плексопатия Эрба-Дюшенна) возникает при поражении (чаще травматическом) передних ветвей V и VI шейных спинномозговых нервов или части сплетения, в которой эти нервы соединяются, образуя после прохождения между лестничными мышцами верхний ствол. Это место расположено на 2-4 см выше ключицы, приблизительно на ширину пальца позади от грудиноключично-сосцевидной мышцы и называется надключичной точкой Эрба.

Плечевая плексопатия Эрба-Дюшенна чаще возникает при травмах, возможна, в частности, при падении на вытянутую вперед руку, может быть следствием компрессии сплетения при длительном пребывании с заведенными под голову руками. Иногда он появляется у новорожденных при патологических родах.

Врхняя (надключичная) и нижняя (подключичная) точки Эрба.

Слайд 19Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его

Синдромы поражения стволов (первичных пучков) плечевого сплетения возникают при поражении надключичной его

Поражение СV—CVI корешков или верхнего первичного пучка сплетения (паралич Эрб — Дюшенна) ведет к выпадению функции подкрыльцового (m. deltoideus), кожно-мышечного (mm. biceps, brachialis) и лишь частично лучевого (mm. brachio-radialis, supinator) нервов. При корешковом или очень высоком поражении верхнего пучка присоединяется выпадение функции и лопаточных мышц (mm. supra- и infraspinatus, subscapularis, serratus anterior). Угасает сгибательно-локтевой и может быть ослаблен карпо-радиальный рефлексы.

Таким образом, верхний паралич характеризуется поражением проксимального отдела верхней конечности при сохранности функции кисти и пальцев. В этом случае распределение анестетической зоны — по корешковому (CV — CVI) типу, на наружной поверхности плеча и предплечья.

Слайд 20Поражение СVIII — DII корешков или первичного нижнего пучка сплетения (паралич Дежерин-Клюмпке)

Поражение СVIII — DII корешков или первичного нижнего пучка сплетения (паралич Дежерин-Клюмпке)

Слайд 21Поясничное сплетение

Передние ветви поясничных спинномозговых нервов принимают участие в образовании поясничного сплетения

Поясничное сплетение

Передние ветви поясничных спинномозговых нервов принимают участие в образовании поясничного сплетения

Слайд 23Подвздошно-подчревный нерв (n. iliohypogastricus, ThXII-LI) На уровне паховой (пупартовой) связки нерв проходит

Подвздошно-подчревный нерв (n. iliohypogastricus, ThXII-LI) На уровне паховой (пупартовой) связки нерв проходит

Подвздошно-паховый нерв (n. ilioinguinalis, LI) проходит над пупартовой связкой и выходит под кожу через наружное паховое кольцо, далее он располагается медиально и спереди семенного канатика и разделяется на концевые чувствительные ветви.

По пути следования подвздошнопахового нерва от него отходят мышечные ветви к наружной и внутренней косым мышцам живота и поперечной мышце живота, кожные ветви, обеспечивающие чувствительность в паховой области и в верхнем отделе внутренней поверхности бедра, а также передние мошоночные ветви, иннервирующие кожу области лобка, корня полового члена и переднего отдела мошонки (у женщин - кожу больших половых губ) и верхнего отдела медиальной части бедра.

Слайд 24N. genito-femoralis

(бедренно-половой нерв)

Смешанный нерв из LI — LII корешков. Двигательные волокна

N. genito-femoralis

(бедренно-половой нерв)

Смешанный нерв из LI — LII корешков. Двигательные волокна

При поражении нерва угасает рефлекс кремастера и возникают расстройства чувствительности в соответствующей зоне

Слайд 25N. obturatorius (запирательный нерв)

Нерв смешанный, составляется из волокон LII, LIII и LIV

N. obturatorius (запирательный нерв)

Нерв смешанный, составляется из волокон LII, LIII и LIV

Чувствительные волокна (г. cutaneus n. obturatorii) иннервируют нижнюю половину внутренней поверхности бедра. При поражении n. obturatorii приведение ноги затруднено, невозможно наложение одной ноги на другую (mm. adductores); затруднен также поворот ноги кнаружи (m. obturator externus). Чувствительные расстройства обнаруживаются на нижней части внутренней поверхности бедра.

N. cutaneus femoris lateralis (наружный кожный нерв бедра)

Чувствительный нерв, составляющийся из волокон LII — LIII корешков и иннервирующий кожу наружной поверхности бедра. При поражении нерва возникают расстройства чувствительности в зоне его иннервации; раздражение его сказывается появлением парестезий в виде «ползания мурашек», онемения, покалывания в той же территории кожи (meralgia paraesthetica, или болезнь Рота).

Слайд 26N. femoralis (cruralis — бедренный нерв)

Смешанный нерв, составляющийся из волокон LII, LIII

N. femoralis (cruralis — бедренный нерв)

Смешанный нерв, составляющийся из волокон LII, LIII

Двигательные волокна нерва иннервируют m. Iliopsoas (подвздошно-поясничная мышца), m. quadriceps и др.; чувствительные — кожу нижних двух третей передней поверхности бедра (n. cutaneus femoris anterior) и передневнутренней поверхности голени (n. saphenus).

При поражении бедренного нерва ниже пупартовой связки невозможно разгибание голени, заметна атрофия m. quadricipitis, утрачен коленный рефлекс, нарушена чувствительность в зоне, соответствующей иннервации n. sapheni.

При повреждении нерва выше пупартовой связки присоединяются расстройства чувствительности на передней поверхности бедра, и, наконец, при самых высоких, наиболее редких поражениях, страдает функция m. iliopsoas, что обусловливает невозможность сгибания бедра (приведения его к животу) и приподнимания туловища в лежачем положении. Походка больного затруднена.

При поражении бедренного нерва в связи со снижением тонуса, а затем и гипотрофией четырехглавой мышцы уплощается передняя поверхность бедра и появляется углубление над надколенником, выявляемое при осмотре больного, лежащего на спине (симптом Флатау-Стерлинга).

Если имеется поражение бедренного нерва, то у стоящего пациента, когда он переносит центр тяжести и опирается только на разогнутую больную ногу, возможны свободные пассивные смещения надколенника в стороны (симптом болтающегося надколенника, симптом Фромана).

Симптом Вассермана проверяется у больного, лежащего на животе. Обследующий при этом стремится максимально разогнуть ногу в тазобедренном суставе, в то же время фиксируя у постели его таз. В случае раздражения бедренного нерва больной испытывает боль в паховой области, иррадиирующую вдоль передней поверхности бедра.

Симптом Мацкевича вызывается при том же положении больного путем резкого сгибания голени и приближения его к бедру. В результате у больного возникают реакции те же, что и при проверке симптома Вассермана. Отмечающаяся при вызывании этих симптомов натяжения защитная реакция - приподнимание таза - известна как феномен Селецкого.

Слайд 27Крестцовое сплетение и его нервы

Крестцовое сплетение составляется из волокон передних ветвей LV,

Крестцовое сплетение и его нервы

Крестцовое сплетение составляется из волокон передних ветвей LV,

Слайд 28Седалищный нерв (n. ischiadicus, LIV-SIII) - смешанный; самый крупный из периферических нервов.

Седалищный нерв (n. ischiadicus, LIV-SIII) - смешанный; самый крупный из периферических нервов.

Выйдя на уровень бедра, седалищный нерв проходит по задней его стороне и, подходя к подколенной ямке, делится на две ветви - большеберцовый и малоберцовый нервы.

Слайд 29N. ischiadicus (седалищный нерв)

Смешанный, самый мощный нерв человеческого тела, составляющийся из волокон

N. ischiadicus (седалищный нерв)

Смешанный, самый мощный нерв человеческого тела, составляющийся из волокон

Лишь очень высокое поражение его выше ягодичной складки дает, кроме выпадения функций большеберцового и малоберцового нервов, выпадение функции мышц, иннервируемых нервом на бедре, т. е. невозможность сгибания голени (поражение mm. biceps femoris, semitendinosus (полусухожильная) и semimembranosus (полуперепончатая). Такие высокие поражения часто сопровождаются одновременным поражением и n. cutanei femoris posterioris. Естественно, что при полном поражении седалищного нерва страдают функции обеих его ветвей — тибиального и перонеального нервов, что дает основной симптомокомплекс в виде полного паралича стопы и пальцев, утраты рефлекса ахиллова сухожилия и анестезии почти всей голени и стопы (кроме зоны n. Saphen).

Поражения n. ischiadici могут сопровождаться жестокими болями. При раздражении нерва характерным является симптом Ласега (две фазы).

Анатомическое деление седалищного на большеберцовый и малоберцовый нервы происходит, как правило, в верхнем отделе подколенной ямки. Однако совершенно отчетливое субэпиневральное обособление тибиальной и перонеальной порций нерва осуществляется обычно еще в полости малого таза. Ранения такого крупного нерва, как седалищный, редко бывают полными. Чаще страдает больше та или другая его порция.

Слайд 30N. tibialis

(большеберцовый нерв)

Смешанный нерв, является другой основной ветвью n. ischiadici и

N. tibialis

(большеберцовый нерв)

Смешанный нерв, является другой основной ветвью n. ischiadici и

Двигательные волокна его иннервируют сгибатели стопы (m. triceps surae, т. е. m. soleus и две головки т. gastrocnemii), сгибатели пальцев (mm. flexores digitorum) и мышцы, поворачивающие стопу кнутри (главным образом m. tibialis posterior).

Чувствительные волокна нерва иннервируют заднюю поверхность голени (n. cutaneus surae medialis), подошву и подошвенную поверхность пальцев с заходом на тыльную поверхность концевых фаланг (rr. cutanei от nn. plantares lateralis и medialis) и наружный край стопы (n. suralis, составляющийся от анастомозов волокон малоберцового и большеберцового нервов).

Поражение большеберцового нерва вызывает паралич мышц, сгибающих стопу и пальцы (подошвенная флексия) и поворачивающих стопу кнутри. Ахиллов рефлекс утрачен.

Чувствительные расстройства возникают на задней поверхности голени, подошве и подошвенных поверхностях пальцев, на тыле их концевых фаланг. Суставно-мышечное чувство в пальцах стопы при сохранности функции n. peronei не страдает (оно нарушается только при совместном поражении обоих нервов, т. е. малоберцового и большеберцового или основного ствола седалищного нерва).

Атрофии мышц обычно значительны и касаются задней группы мышц голени (m. triceps surae) и подошвы (углубленный свод стопы, западение межплюсневых промежутков).

Стопа находится в положении экстензии; выступающая пятка, углубленный свод и «когтистое» положение пальцев определяют наименование pes calcaneus.

Походка затруднена, больной становится на пятку в силу имеющейся экстензии стопы.

Тестами для определения двигательных расстройств при поражении n. tibialis являются: 1) невозможность сгибания (подошвенной флексии) стопы и пальцев и поворота стопы кнутри и 2) невозможность ходьбы на носках.

Боли при поражении n. tibialis (и волокон его в стволеn. ischiadici) возникают, как правило, и часто бывают крайне интенсивными. Ранения большеберцового нерва и пучков его в стволе седалищного нерва могут вызывать каузалгический синдром. Вазомоторно-секреторно-трофические расстройства также обычно значительны.

Слайд 31N. peroneus

малоберцовый нерв)

Нерв смешанный, является одной из двух основных ветвей седалищного

N. peroneus

малоберцовый нерв)

Нерв смешанный, является одной из двух основных ветвей седалищного

Двигательные волокна иннервируют, главным образом, разгибатели стопы (m. tibialis anterior), разгибатели пальцев (mm. extensores digitorum) и мышцы, поворачивающие стопу кнаружи (mm. peronei).

Чувствительные волокна нерва иннервируют кожу наружной поверхности голени (n. cutaneus surae lateralis) и тыльную поверхность стопы и пальцев (кожные ветви от n. peroneus superficialis и n. peroneus profundus).

При поражении малоберцового нерва невозможно разгибание (тыльная флексия) стопы и пальцев, а также поворот стопы кнаружи. Ахиллов рефлекс (n. tibialis) сохраняется.

Чувствительные расстройства возникают на наружной поверхности голени и тыльной поверхности стопы.

Суставно-мышечное чувство в пальцах ног не нарушается (из-за сохранности чувствительности от n. tibialis). Боли обычно незначительны или отсутствуют; то же относится и к трофическим расстройствам.

Стопа при поражении малоберцового нерва свисает, слегка повернута кнутри, пальцы несколько согнуты (pes equino-varus). Заметно исхудание мышц на передне-наружной поверхности голени. Походка больного становится весьма типичной («перонеальная», «петушиная», stoppage): больной, чтобы не задевать пола носком свисающей стопы, высоко поднимает ногу и сначала ступает носком, затем наружным краем стопы и, наконец, подошвой.

Для определения двигательных расстройств, возникающих при поражении малоберцового нерва, кроме указанной походки, существуют следующие основные тесты.

1. Невозможно разгибание (тыльная флексия) и поворот стопы кнаружи, а также разгибание пальцев.

2. Невозможно становиться и ходить на пятках.

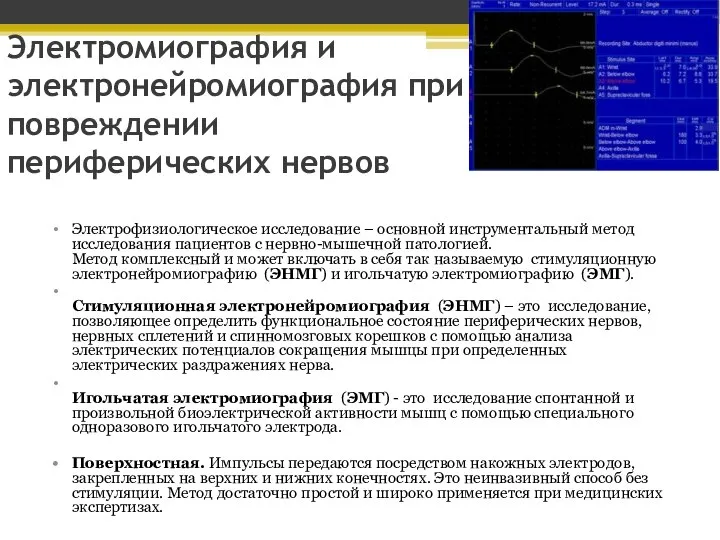

Слайд 32Электромиография и электронейромиография при повреждении периферических нервов

Электрофизиологическое исследование – основной инструментальный

Электромиография и электронейромиография при повреждении периферических нервов

Электрофизиологическое исследование – основной инструментальный

Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) – это исследование, позволяющее определить функциональное состояние периферических нервов, нервных сплетений и спинномозговых корешков с помощью анализа электрических потенциалов сокращения мышцы при определенных электрических раздражениях нерва.

Игольчатая электромиография (ЭМГ) - это исследование спонтанной и произвольной биоэлектрической активности мышц с помощью специального одноразового игольчатого электрода.

Поверхностная. Импульсы передаются посредством накожных электродов, закрепленных на верхних и нижних конечностях. Это неинвазивный способ без стимуляции. Метод достаточно простой и широко применяется при медицинских экспертизах.

Слайд 34В клинической практике ЭМГ может быть полезна в следующих ситуациях

ЭМГ используется для

В клинической практике ЭМГ может быть полезна в следующих ситуациях

ЭМГ используется для

ЭМГ позволяет уточнить вовлечение конкретных корешков.

ЭМГ используют для выявления активной денервации (определяется по наличию фибриллярных потенциалов).

С помощью ЭМГ можно определить время, прошедшее с момента возникновения радикулопатии (острая, подострая, хроническая или длительно существующая).

При ЭМГ можно обнаружить другую патологию, способную объяснить существование имеющихся у пациентов симптомов.

ЭМГ может помочь определить, имеют ли обнаруженные при МРТ или миелографии изменения какое-либо физиологическое значение.

Помощью ЭМГ и ЭНМГ можно диагностировать плечевые и пояснично-кресцовые плексопатии и компрессионные нейропатии, а также определить уровень поражения при этих заболеваниях.

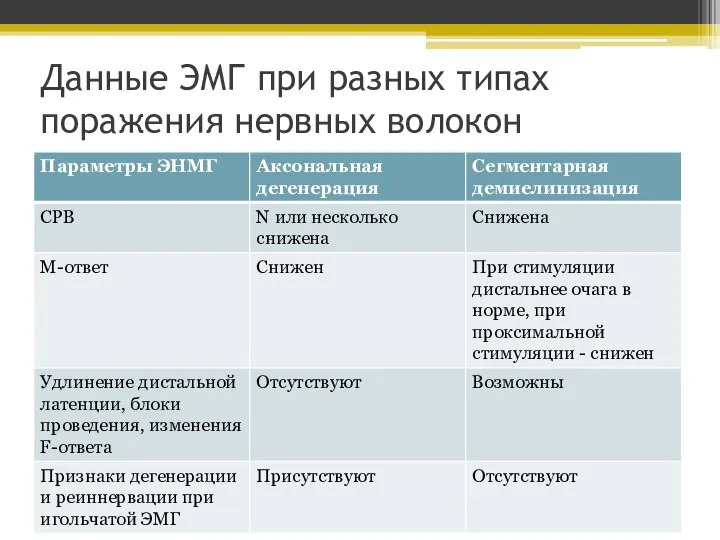

Слайд 35Данные ЭМГ при разных типах поражения нервных волокон

Данные ЭМГ при разных типах поражения нервных волокон

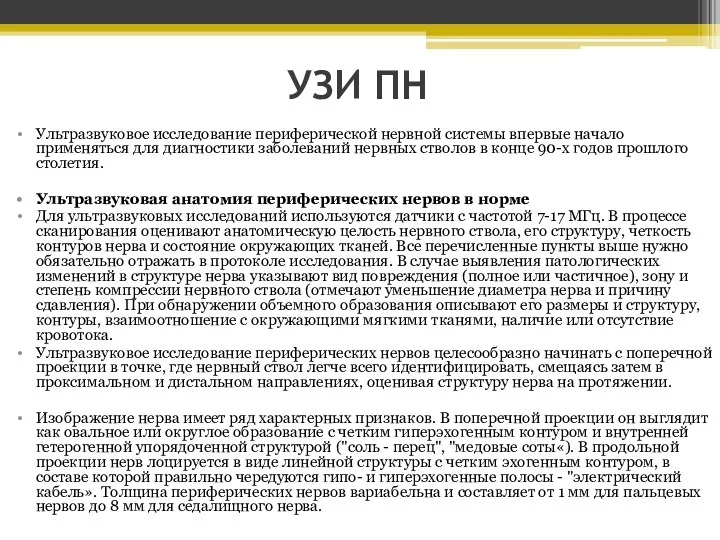

Слайд 36УЗИ ПН

Ультразвуковое исследование периферической нервной системы впервые начало применяться для диагностики заболеваний

УЗИ ПН

Ультразвуковое исследование периферической нервной системы впервые начало применяться для диагностики заболеваний

Ультразвуковая анатомия периферических нервов в норме

Для ультразвуковых исследований используются датчики с частотой 7-17 МГц. В процессе сканирования оценивают анатомическую целость нервного ствола, его структуру, четкость контуров нерва и состояние окружающих тканей. Все перечисленные пункты выше нужно обязательно отражать в протоколе исследования. В случае выявления патологических изменений в структуре нерва указывают вид повреждения (полное или частичное), зону и степень компрессии нервного ствола (отмечают уменьшение диаметра нерва и причину сдавления). При обнаружении объемного образования описывают его размеры и структуру, контуры, взаимоотношение с окружающими мягкими тканями, наличие или отсутствие кровотока.

Ультразвуковое исследование периферических нервов целесообразно начинать с поперечной проекции в точке, где нервный ствол легче всего идентифицировать, смещаясь затем в проксимальном и дистальном направлениях, оценивая структуру нерва на протяжении.

Изображение нерва имеет ряд характерных признаков. В поперечной проекции он выглядит как овальное или округлое образование с четким гиперэхогенным контуром и внутренней гетерогенной упорядоченной структурой ("соль - перец", "медовые соты«). В продольной проекции нерв лоцируется в виде линейной структуры с четким эхогенным контуром, в составе которой правильно чередуются гипо- и гиперэхогенные полосы - "электрический кабель». Толщина периферических нервов вариабельна и составляет от 1 мм для пальцевых нервов до 8 мм для седалищного нерва.

Слайд 37Преимущества УЗИ в сравнении с другими методами визуализации:

• Простота исполнения и интерпретации

Преимущества УЗИ в сравнении с другими методами визуализации:

• Простота исполнения и интерпретации

• Отсутствие воздействующего на организм ионизирующего излучения (в сравнении с КТ и рентгенографией)

• Наиболее высокий в сравнении со всеми существующими методами визуализации уровень дифференциации нервного ствола и его волокнистой структуры

• Отсутствие ограничений связанных с наличием: металлических имплантов, кардиостимуляторов, клаустрофобии (в сравнении с МРТ)

• Способность оценивать в режиме реального времени динамические характеристики движущихся структур

• Возможность проведения многократных исследований

• Использование допплеровских методик для оценки кровотока

Ограничения сонографического метода:

• Невозможность визуализации нервных стволов в местах их прохождения под костными структурами (подключичный отдел плечевого сплетения)

• Снижение качества визуализации при глубоком расположении нервного ствола, особенно у пациентов с большой массой тела (большеберцовый нерв в средней 1/3 голени, седалищный нерв в ягодичной области)

Слайд 38УЗИ

Продольная (а) и поперечная (б) сонограммы большеберцового нерва в подколенной ямке (стрелки).

УЗИ

Продольная (а) и поперечная (б) сонограммы большеберцового нерва в подколенной ямке (стрелки).

Изображение нерва имеет ряд характерных признаков:

В поперечной проекции он выглядит как овальное или округлое образование с четким гиперэхогенным контуром и внутренней гетерогенной упорядоченной структурой ("соль - перец", "медовые соты«).

В продольной проекции нерв лоцируется в виде линейной структуры с четким эхогенным контуром, в составе которой правильно чередуются гипо- и гиперэхогенные полосы - "электрический кабель». Толщина периферических нервов вариабельна и составляет от 1 мм для пальцевых нервов до 8 мм для седалищного нерва.

Слайд 39УЗИ

Продольная сонограмма общего малоберцового нерва (стрелки) на уровне головки малоберцовой кости (F).

УЗИ

Продольная сонограмма общего малоберцового нерва (стрелки) на уровне головки малоберцовой кости (F).

Слайд 40Седалищный нерв (продольная проекция, панорамное сканирование) в средней трети бедра (стрелки).

Седалищный нерв (продольная проекция, панорамное сканирование) в средней трети бедра (стрелки).

Слайд 41Ультразвуковая диагностика заболеваний периферических нервов

Повреждения нервов

Травматические повреждения нервов могут быть разделены на

Ультразвуковая диагностика заболеваний периферических нервов

Повреждения нервов

Травматические повреждения нервов могут быть разделены на

Чаще всего встречаются последствия травм: пересечение нерва в результате резаной раны, повреждение отломками кости или ущемление нерва между ними при переломах со смещением, сдавление нерва рубцовой тканью или костной мозолью.

Кроме этого, может произойти ятрогенное повреждение нерва при закрытой или открытой репозиции отломков с последующей фиксацией их пластиной, при оперативном вмешательстве на прилежащих непосредственно к нервному стволу мягких тканях.

Слайд 42Терминальная посттравматическая неврома локтевого нерва. Стрелкой указан проксимальный конец поврежденного нерва, заканчивающийся

Терминальная посттравматическая неврома локтевого нерва. Стрелкой указан проксимальный конец поврежденного нерва, заканчивающийся

Слайд 43Внутриствольная неврома срединного нерва. Короткие стрелки указывают на проксимальный и дистальный концы

Внутриствольная неврома срединного нерва. Короткие стрелки указывают на проксимальный и дистальный концы

Слайд 44Ущемление глубокой ветви лучевого нерва (короткие стрелки) на уровне проксимального отдела предплечья

Туннельные синдромы

Слайд 45Туннельные синдромы

Компрессия срединного нерва в карпальном канале. Место сдавления нерва указано светлой

Туннельные синдромы

Компрессия срединного нерва в карпальном канале. Место сдавления нерва указано светлой

Слайд 46Объемные образования периферических нервов

Нейрофиброма большеберцового нерва на уровне подколенной ямки - образование

Объемные образования периферических нервов

Нейрофиброма большеберцового нерва на уровне подколенной ямки - образование

Слайд 47Неврома Мортона. Гипоэхогенное образование (темная стрелка) расположено между головками плюсневых костей (белые

Неврома Мортона. Гипоэхогенное образование (темная стрелка) расположено между головками плюсневых костей (белые

Неврома Мортона (периневральный фиброз, фокальный травматический неврит подошвенного нерва) является фиброзным утолщением межпальцевого нерва и относится к опухолеподобным поражениям нервных стволов.

Слайд 48Ганглиевая киста (пунктирная стрелка) в дистальном отделе карпального канала с компрессией срединного

Ганглиевая киста (пунктирная стрелка) в дистальном отделе карпального канала с компрессией срединного

Ганглиевая киста (пунктирная стрелка) в дистальном отделе карпального канала с компрессией срединного нерва (белые стрелки)

Слайд 49Хорошо отграниченное образование

(пунктирные стрелки) исходящее из локтевого нерва

(УЗ признаки шваномы)

Хорошо отграниченное образование

(пунктирные стрелки) исходящее из локтевого нерва

(УЗ признаки шваномы)

Слайд 50Васкуляризация нерва при воспалении

(энергетическое допплеровское картирование).

Васкуляризация нерва при воспалении

(энергетическое допплеровское картирование).

Слайд 51Неоспоримыми преимуществами сонографии по сравнению с другими методами визуализации являются относительная дешевизна

Неоспоримыми преимуществами сонографии по сравнению с другими методами визуализации являются относительная дешевизна

В процессе обследования специалист может оценить структуру нервного ствола на протяжении и состояние окружающих тканей, провести ряд динамических проб.

Основным минусом ультразвукового метода является субъективность в оценке полученных данных, связанная с различными практическими навыками и опытом специалистов.

Слайд 52МРТ

МРТ позволяет:

■ выявить полный или частичный перерыв периферического нерва непосредственно в области

МРТ

МРТ позволяет:

■ выявить полный или частичный перерыв периферического нерва непосредственно в области

■ выявить отрыв нервного корешка от спинного мозга в результате тракционного воздействия (к тому же при тракционном повреждении плечевого сплетения костные или мягкотканые рубцовые изменения могут отсутствовать - в таких случаях МРТ позволяет достоверно диагностировать отрыв нервных корешков от спинного мозга);

■ выявить вовлечение нервов в посттравматический рубцовый процесс;

■ выявить компрессию нервов рубцовой тканью и костными выступами при неправильно сросшихся переломах костей.

МРТ позволяет:

■ уменьшить количество нежелательных интраоперационных находок;

■ уточнить показания к проведению малоинвазивного оперативного вмешательства у пациентов с тракционным повреждением без формирования ликворной кисты в области отрыва корешка, формирующего первичные стволы плечевого сплетения, а также атрофии нервного ствола или грубого сдавления нерва рубцовой тканью.

Слайд 53: Невринома нервов

: Шваннома срединного нерва (N. medianus)

: Невринома нервов

: Шваннома срединного нерва (N. medianus)

Слайд 54Злокачественная периферическая опухоль влагалища срединного нерва (N. medianus)

Злокачественная периферическая опухоль влагалища срединного нерва (N. medianus)

Слайд 55Шваннома срединного нерва на плече

(N. medianus)

Шваннома срединного нерва на плече

(N. medianus)

Слайд 56Невринома Plexus brachialis

Невринома Plexus brachialis

Медицинская лабораторная диагностика

Медицинская лабораторная диагностика Терминальное состояние. Первая доврачебная помощь

Терминальное состояние. Первая доврачебная помощь Нәрестелердің некротикалық флегмонасы

Нәрестелердің некротикалық флегмонасы Аллергия. Реакции гиперчувствительности

Аллергия. Реакции гиперчувствительности Диагностика хирургических заболеваний

Диагностика хирургических заболеваний Эмбриология. Эмбриональный гистогенез

Эмбриология. Эмбриональный гистогенез Вера Миллионщикова создатель первого московского хисписа

Вера Миллионщикова создатель первого московского хисписа Полисахаридтер. Крахмал

Полисахаридтер. Крахмал Жалпы медицина. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Жаратылыстану ғылыми пәндер

Жалпы медицина. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Жаратылыстану ғылыми пәндер Получение гистидина

Получение гистидина Макроскопическое и микроскопическое строение почек

Макроскопическое и микроскопическое строение почек Центр реабилитации

Центр реабилитации Аллергия зимой: причины возникновения и как бороться

Аллергия зимой: причины возникновения и как бороться Лечение язвенной болезни

Лечение язвенной болезни Эпилепсия

Эпилепсия Рибозимы в регенеративной медицине

Рибозимы в регенеративной медицине Закаливания. Правила закаливания

Закаливания. Правила закаливания Остеоартрит или почему болят суставы

Остеоартрит или почему болят суставы Электрокардиограмма

Электрокардиограмма Патология репродуктивной системы у собак

Патология репродуктивной системы у собак Характеристика различных видов повреждений (травм) организма человека и причины их вызывающие

Характеристика различных видов повреждений (травм) организма человека и причины их вызывающие Пенетрантность и экспрессивность генов

Пенетрантность и экспрессивность генов Корректные нефрологические диагнозы

Корректные нефрологические диагнозы Основы ухода за тяжелобольными

Основы ухода за тяжелобольными Общение с пациентами

Общение с пациентами Задача на поиск. Случай в клинике

Задача на поиск. Случай в клинике Программа по восстановлению утраченных функций после мозговых катастроф

Программа по восстановлению утраченных функций после мозговых катастроф Химиотерапевтические средства

Химиотерапевтические средства