Слайд 2 Учение об инфекции – это учение о свойствах микробов, позволяющих им существовать

в макроорганизме и оказывает на него патогенное воздействие, а также учение о защитно-приспособительных реакциях макро организма, препятствующих болезнетворному воздействию микробов на него.

Сходный процесс, но вызванный простейшими, гельминтами и насекомыми называется инвазия (от лат. invazio – нападение, вторжение).

Слайд 3 Инфекция ( позднелат. infectio – заражение, от лат. infictio – вношу что-либо

вредное, заражаю) или синоним инфекционный процесс обозначает совокупность физиологических и патологических восстновительно-приспособительных реакций, возникающих в восприимчивом макроорганизме при определенных условиях окружающей среды в результате его взаимодействия с проникшим и размножающимися в нем патогенными или условно-патогенными бактериями, грибами и вирусами и направленных на поддержание постоянства внутренней среды макроорганизма.

Слайд 4 Инфекционная болезнь – индивидуальный случай определяемого лабораторно и/или клинически инфекционного состояния данного

макроорганизма, обусловленного действием микробов и их токсинов, и сопровождающегося различными степенями нарушения гомеостаза.

Инфекционный процесс составляет основу инфекционной болезни.

Инфекционная болезнь – это частный случай проявления инфекционного процесса у данного индивидуума. Об инфекционной болезни говорят тогда, когда происходит нарушения функции макроорганизма, сопровождающееся формированием патологического морфологического субстрата болезни.

Инфекционный процесс не всегда заканчивается развитием болезни.

Слайд 5 В основе инфекционного процесса лежит феномен паразитизма, т.е. такой формы взаимоотношений между

двумя организмами разных видов, при которой один из них, называемый паразитом, использует другого, называемого хозяином, в качестве источника питания и как место постоянного или временного обитания, причем оба организма находятся между собой в антагонистических отношениях

Слайд 6 В отличие от сапрофитического образа существования, паразитизм – это жизнь в живой

среде.

Неотъемлимым критерием паразитизма является патогенное воздействие паразита на организм хозяина и ответная, защитная реакция со стороны организма хозяина.

Паразитизм – свойство, закрепленное за видом и передающееся по наследству.

Слайд 7 У паразитов обязательно происходит смена среды обитания и характерно наличие двух фаз

жизненного цикла: паразитической фазы жизнедеятельности в живом организме и непаразитической фазы существования.

Непаразитическая форма существования: сапрофитический образ жизни, а также отличные от паразитизма формы симбиоза: мутуализм, метабиоз, комменсализм и т.д., характерные для условно-патогенных бактерий

Слайд 8 Симбио́з — форма взаимоотношений, при которой оба партнёра или только один извлекает

пользу из другого

Мутуализм - форма симбиоза, при которой присутствие каждого из двух видов становится обязательным для обоих, каждый из сожителей получает относительно равную пользу, и партнеры (или один из них) не могут существовать друг без друга

Комменсализм - форма симбиоза, при которой один из сожительствующих видов получает какую-либо пользу, не принося другому виду ни вреда, ни пользы

Метабиоз - форма взаимоотношений между видами микроорганизмов, характеризующаяся тем, что продукты жизнедеятельности одного вида служат источником питания другого вида.

Слайд 9 Наибольшее значение имеет та среда обитания, без которой микроб не может существовать

как биологический вид. Ее называют главной, специфической средой обитания.

Выделяют три категории паразитов: облигатные, факультативные, случайные

Слайд 10 Облигатные паразиты во всех стадиях популяционного цикла тесно связаны с организмом хозяина.

У них есть лишь паразитическая фаза существования, они никогда не попадают в окружающую среду, поскольку существование во внешней среде для них невозможно. Они передаются трансмиссивно, трансплацентрано или контактно-половым путем. Если паразит имеет двух хозяев – теплокровного носителя и членистоного переносчика, то его популяция в любое время представлена двумя частями: гостальной (организменной) и векторной (в переносчике). В других случаях популяция представлена лишь гостальной частью. Они образуют замкнутую паразитарную систему.

Слайд 11 Факультативные паразиты, помимо организма хозяина в процессе циркуляции могут использовать и внешнюю

среду, но паразитическая фаза у них имеет определяющее значение. Данные микроорганизмы могут передаваться не только трансмиссивно. Эта категория паразитов состоит из трех частей: гостальной, векторной и внеорганизменной (сапрофитичексой), либо из двух частей: гостальной и внеорганизменной. Они образуют полузамкнутую паразитарную систему с преобладанием паразитической фазы существования над сапрофитической.

Слайд 12 У случайных паразитов внешняя среда (вода, почва, растения, а также другие

органические субстраты) является нормальной средой их автономного обитания. Они сохранили способность к сапрофитическому типу питания. Сапрофитическая фаза существования для них – основная и обязательная, а паразитическая – эпизодическая. Популяция паразитов состоит из двух частей: внеоргнанизменной (сапрофитической), которая является основной, и организменной (гостальной), которая является случайной. Трансмиссивный путь передачи у них отсутствует. Они образуют открытую паразитарную систему. К ним относятся возбудители сапронозов.

Сапронозы (от греч. sapros - гнилой, nosos - болезнь) — группа инфекционных заболеваний, для возбудителей которых главным естественным местом обитания являются абиотические (неживые) объекты окружающей среды.

Слайд 13 Возникновение, течение и исход инфекционного процесса определяется тремя группами факторов: 1) количественные

и качественные характеристики микроба – возбудителя инфекционного процесса; 2) состояние макроорганизма, степень его восприимчивости к микробу; 3) действие физических, химических и биологических факторов окружающей микроб и макроорганизм внешней среды.

Микроб определяет специфичность инфекционного процесса.

Слайд 14 Микробы, вызывающие инфекционные болезни – возбудители инфекционных болезней

Организм человека или животного, находящийся

в состоянии инфекции, т.е. паразитирования в нем возбудителя, называют инфицированным, предметы внешней среды, на которые попали возбудители – загрязненные (контаминированные)

Восприимчивость макроорганизма – способность макроорганизма реагировать на внедрение микробов развитием инфекционного процесса в его многообразных проявлениях – от носительства до инфекционной болезни

Слайд 15Стадии и уровни инфекционного процесса

Проникновение микробов в макроорганизм. Внедрение и адаптация микробов

в месте входных ворот инфекции – заражение (инфицирование), адгезия (прилипание к клеткам макроорганизмам)

Входные ворота – это ткани и органы, через которые микробы попадают в организм

Слайд 16Стадии и уровни инфекционного процесса

Колонизация – горизонтальное заселение кожных покровов и слизистых

оболочек в месте входных ворот инфекции.

Способность микробов проникать внутрь клеток макроорганизма называется пенетрацией

Диссеминация, т.е. распространение микробов за пределы первичного очага внедрения и колонизации, что ведет к генерализации инфекционного процесса

Мобилизация защитных факторов макроорганизма

Окончание и исходы инфекционного процесса (санация, носительство, смерть)

Слайд 17Постулаты Коха

- условия, при которых данный микроорганизм может быть признан возбудителем

определенного заболевания:

микроорганизм должен обнаруживаться у всех заболевших, но не должен встречаться ни у здоровых людей или животных, ни при других болезнях

микроорганизм должен быть выделен из организма больного в чистой культуре

введение чистой культуры микроба в чувствительный организм должно вызывать данное заболевание

Слайд 18 Патогенность (болезнетворность) – это потенциальная способность микробов вызывать инфекционный процесс, т.е. проникать

в макрооргнанизм определенного вида хозяина при естественных для данного микроба условиях заражения, размножаться в нем, вызывать различные нарушения гомеостаза и развитие ответных реакций со стороны макроорганизма

Слайд 19 По степени патогенности для макроорганизма все микробы делятся на:

Патогенные – возбудители инфекционных

болезней. Существование их в макроорганизме является необходимым условием сохранения микроба как биологического вида

Сапрофиты (непатогенные)

Условно-патогенные. Болезнь для них является результатом нарушения симбионтных отношений, т.е. НЕ нужна для сохранения вида

Слайд 20 Для патогенных микробов характерны нозологическая специфичность и органо-тропность

Нозологическая специфичность заключается в

том, что каждый вид патогенных микробов способен вызвать только для него характерный инфекционный процесс, а таакже симптомокомплекс патологических реакций, в какой бы восприимчивый макроорганизм они не попали

Органотропность – сродство к органам

Слайд 21Факторы патогенности

– это факторы, обуславливающие способность микробов вызывать инфекционный процесс

Факторы адгезии и

колонизации

Ферменты патогенности обуславливают инвазивность и агрессивность

Факторы, обладающие антифагоцитарной активностью

Токсины

Слайд 22Токсины бактерий

- продукты метаболизма, оказывающие непосредственное токсическое воздействие на специфическсие клетки

макроорганизма, либо опосредованно вызывающие развитие симптомов интоксикации в результате индукции ими образования биологически активных веществ

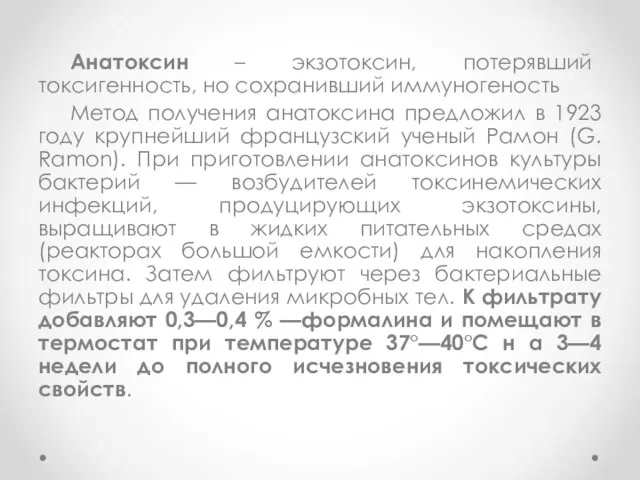

Слайд 24 Анатоксин – экзотоксин, потерявший токсигенность, но сохранивший иммуногеность

Метод получения анатоксина предложил в

1923 году крупнейший французский ученый Рамон (G. Ramon). При приготовлении анатоксинов культуры бактерий — возбудителей токсинемических инфекций, продуцирующих экзотоксины, выращивают в жидких питательных средах (реакторах большой емкости) для накопления токсина. Затем фильтруют через бактериальные фильтры для удаления микробных тел. К фильтрату добавляют 0,3—0,4 % —формалина и помещают в термостат при температуре 37°—40°С н а 3—4 недели до полного исчезновения токсических свойств.

Слайд 25 Вирулентность – степень патогенности, это динамическое индивидуальное свойство данного штамма микроба вызывать

развитие инфекционного процесса. Это мера патогенности, ее качественная характеристика или фенотипическое проявление генотипа.

В лабораторных условиях о вирулентности судят по величине летальной (LD) и инфицирующей доз (ID).

Слайд 26 Летальная доза – это минимальное количество живого возбудителя или его токсина, вызывающего

в определенный срок гибель конкретного количества (%) животных, взятых в опыт.

Инфицирующая доза (патогенная доза) ID - минимальное количество живых микробов, способное вызвать инфекционное заболевание у определенного количества (%) животных, взятых в опыт.

Слайд 27 Dcl (dosis cetra letalis) – наименьшее количество живого микроба или его токсина,

вызывающее в течение определенного времени гибель 100% экспериментальных животных, взятых в опыт. Это безусловно смертельная доза.

Dlm (dosis letalis minima) - наименьшее количество живого микроба или его токсина, вызывающее в течение определенного времени гибель 95% экспериментальных животных, взятых в опыт.

LD50- наименьшее количество живого микроба или его токсина, вызывающее в течение определенного времени гибель 50% экспериментальных животных, взятых в опыт

ID100 - минимальное количество живых микробов, вызывающее инфекционное заболевание у 100% животных, взятых в опыт

ID50 - минимальное количество живых микробов, вызывающее инфекционное заболевание у 50% животных, взятых в опыт

Слайд 28 Инфекционные болезни имеют ряд особенностей:

Нозологическая специфичность

Контагиозность ( для качественной оценки контагиозности применяют

индекс контагиоз-ности – процент заболевших из числа лиц, подвергшихся опасности заражения за определенный период времени)

Цикличность течения

Формируется иммунитет

Для постановки диагноза применяются специфические микробиологические и иммунологические методы диагностики

Для лечения и профилактики инфекционных болезней применяют специфические препараты

Слайд 29Периоды развития болезни

Инкубационный период

Продромальный период

Период выраженных клинических проявлений

Исход болезни: реконвалесценция или носительство,

или смерть

Слайд 30Формы инфекционной болезни

Типичные

Атипичные

Стёртые

Иннапарантные (субклинические, скрытые, бессимптомные)

Молниеносные (фульминантные)

Абортивные

Слайд 31Классификация инфекционных болезней по длительности

Острое заболевание 1-3 месяца

Подострое заболевание 4-6 месяцев

Хроническое заболевание

> 6 месяцев

Слайд 32Экзогенная инфекция

Эндогенная инфекция

Очаговая инфекция (локализованная)

Генерализованная инфекция

Моноинфекция

Смешанная инфекция (микст, коинфекция) - заболевания, вызываемые

не несколькими видами микроорганизмов

Вторичная инфекция - инфекция други видом микроорганизма, которая развилась на фоне уже имеющегося инфекционного заболевания

Суперкинфекция – повторное заражение организма тем же в условиях незавершенного инфекционного заболевания

Реинфекция – повторное заражение тем же микробом после полного выздоровления

Рецидив - возникновение повторных периодов заболевания в период выздоровления после исчезновения клинических симптомов заболевания

Обострение – это усиление симптомов заболевания в период угасания или период реконвалесценции

Слайд 33 Эпидемический процесс – это процесс возникновения и распространения среди населения специфических инфекционных

состояний – от бессимптомного носительства до манифестных форм заболеваний, вызванных циркулирующим в коллективе возбудителем.

Эпидемический процесс обуславливает непрерывность взаимодействия трех его элементов:

Источник инфекции

Механизмы , пути передачи и факторы передачи

Восприимчивость коллектива

Слайд 34 Источник инфекции – живой или абиотический объект, являющийся местом естественной жизнедеятельности патогенных

микробов, из которого происходит заражение людей или животных

Если источник инфекции только человек – антропоноз

Источник инфекции больное животное – зооноз

Источник инфекции объекты окружающей среды - сапроноз

Слайд 35Механизм передачи инфекции -

— способ перемещения возбудителя инфекционной или паразитарной болезни

из зараженного организма в восприимчивый. Включает последовательную смену трех стадий:

выведение возбудителя из организма источника в окружающую среду

пребывание возбудителя в абиотических или биотических объектах окружающей среды

внедрение (введение) возбудителя в восприимчивый организм

Слайд 36Пути передачи инфекции -

это эволюционно сложившиеся естественные пути перемещения возбудителя

инфекции от заражённого животного (человека) к заражающемуся. Является неотъемлемой частью механизма передачи возбудителя инфекции

Слайд 37Факторы передачи инфекции -

это элементы внешней среды (объекты неживой природы), участвующие

в передаче возбудителя инфекции от источника инфекции к восприимчивым макроорганизмам, но не являющиеся естественной средой обитания возбудителя.

Слайд 39Биологический метод исследования

проводится на лабораторных животных

Цели биологического метода:

Выделение микроорганизмов из исследуемого материала

Выделение

и идентификация экзотоксинов микроорганизмов

Изучение вирулентности

Воспроизведение клинической картины инфекционного заболевания для изучения его механизма развития и для оценки эффективности лечебных и профилактических мероприятий

Получение иммунопрепаратов (иммунных сывороток)

Проверка безвредности и эффективности лечебных препаратов (в т.ч. химиопрепаратов, иммунопрепаратов)

Злокачественная гипертермия

Злокачественная гипертермия Пневмонии у детей раннего возраста

Пневмонии у детей раннего возраста Антибиотикотерапия

Антибиотикотерапия Неотложная помощь при желудочковых аритмиях

Неотложная помощь при желудочковых аритмиях Современный шовный материал

Современный шовный материал Стадії відновлення нижньої кінцівки

Стадії відновлення нижньої кінцівки Сравнительная оценка лечения коралловидных камней почек в Республике Беларусь и Республике Ирак

Сравнительная оценка лечения коралловидных камней почек в Республике Беларусь и Республике Ирак Gem_11-22

Gem_11-22 Профилактика и коррекция плоскостопия на массажных дорожках в самостоятельной игровой деятельности

Профилактика и коррекция плоскостопия на массажных дорожках в самостоятельной игровой деятельности Сахарный диабет - болезнь 21 века

Сахарный диабет - болезнь 21 века Community acquired pneumonia

Community acquired pneumonia Ведение регистров пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и внебольничними пневмониями

Ведение регистров пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и внебольничними пневмониями Здоровье

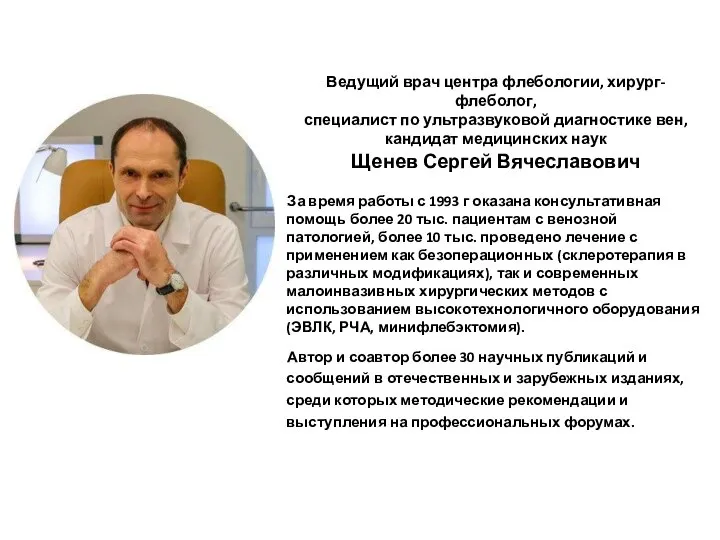

Здоровье Кандидат медицинских наук Щенев Сергей Вячеславович - ведущий врач центра флебологии

Кандидат медицинских наук Щенев Сергей Вячеславович - ведущий врач центра флебологии Остеомієліт щелеп: Етіологія, патогенез, класифікація, лікування

Остеомієліт щелеп: Етіологія, патогенез, класифікація, лікування Поверхностные микозы кожи у вич-инфицированных пациентов: этиология, клиника, диагностика и лечение

Поверхностные микозы кожи у вич-инфицированных пациентов: этиология, клиника, диагностика и лечение Zanyatie_4_5_Kharakteristika_stepenei_774_UO

Zanyatie_4_5_Kharakteristika_stepenei_774_UO Система здравоохранения в Италии

Система здравоохранения в Италии Диагностика хронической недостаточности сердца

Диагностика хронической недостаточности сердца Medical Education In Sweden

Medical Education In Sweden УЗИ-диагностика доброкачественных образований молочной железы

УЗИ-диагностика доброкачественных образований молочной железы Канцерогенез и иммунная система

Канцерогенез и иммунная система Синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД)

Синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД) Тема 5 . ФРБТ. Хронический холецистит

Тема 5 . ФРБТ. Хронический холецистит Карта сопровождения ребенка

Карта сопровождения ребенка Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь Коронавирусная инфекция. Меры профилактики

Коронавирусная инфекция. Меры профилактики Плоскостопие

Плоскостопие