Слайд 2Периоды развития голоса

Дошкольный (до 7 лет), внутри которого выделяются этапы новорожденного, раннего

возраста (до 3 лет), старшего дошкольного возраста

Домутационный (от 7 до 13 лет)

Мутационный (13–15 лет)

Послемутационный (15–17 лет)

Период становления организма человека ( от 18 до 35 лет)

Период уверенного функционирования (35-60 лет)

Период угасания

Слайд 3Первые звуки ребенок начинает издавать тотчас после рождения.

Крик - безусловно рефлекторная

реакция на действие различных внешних и внутренних раздражителей, обычно отрицательного характера.

Голоса новорожденных лишены тембра, почти не отличаются друг от друга и не изменяются по высоте, поэтому плач и крик всех новорожденных кажутся совершенно одинаковыми.

В период новорожденности (от рождения до 28 дней) возможности изменения интонации крика значительно ограничены вследствие незрелости нервно-мышечного аппарата гортани и нестабильности дыхания. Устойчивые способности к изменению интонации формируются у детей начиная с 2-3 месячного возраста.

Слайд 4Диапазон голоса детей 2-3 лет не превышает 3 тонов.

Голос детей преддошкольного

возраста отличается очень слабой степенью модуляции по высоте и по силе: они говорят обычно, очень громко или очень тихо.

Слайд 5Фонация детьми дошкольного возраста осуществляется за счёт краевого натяжения голосовых складок в

связи со слабостью гортанных мышц.

Диапазон звучания составляет 5–6 нот.

Слайд 6Домутационный период

Голосовой аппарат динамически развивается, не претерпевая при этом коренных изменений, за

исключением увеличения размера органов голосообра-зования и голосооформления. Звучание голоса в дошкольном и младшем школьном возрасте имеет характерные акустические параметры (так называемый «детский голос»),которые обусловлены морфофизиологической незрелостью органов голосового аппарата

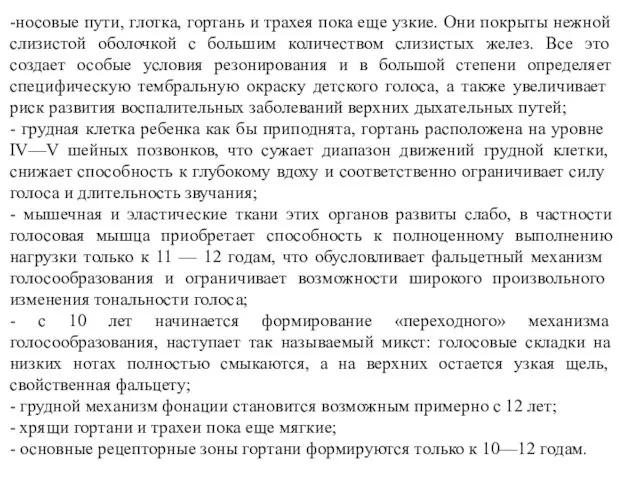

Слайд 7-носовые пути, глотка, гортань и трахея пока еще узкие. Они покрыты нежной

слизистой оболочкой с большим количеством слизистых желез. Все это создает особые условия резонирования и в большой степени определяет специфическую тембральную окраску детского голоса, а также увеличивает риск развития воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей;

- грудная клетка ребенка как бы приподнята, гортань расположена на уровне IV—V шейных позвонков, что сужает диапазон движений грудной клетки, снижает способность к глубокому вдоху и соответственно ограничивает силу голоса и длительность звучания;

- мышечная и эластические ткани этих органов развиты слабо, в частности голосовая мышца приобретает способность к полноценному выполнению нагрузки только к 11 — 12 годам, что обусловливает фальцетный механизм голосообразования и ограничивает возможности широкого произвольного изменения тональности голоса;

- с 10 лет начинается формирование «переходного» механизма голосообразования, наступает так называемый микст: голосовые складки на низких нотах полностью смыкаются, а на верхних остается узкая щель, свойственная фальцету;

- грудной механизм фонации становится возможным примерно с 12 лет;

- хрящи гортани и трахеи пока еще мягкие;

- основные рецепторные зоны гортани формируются только к 10—12 годам.

Слайд 8Мутационный период

Происходит переход детского голоса во взрослый

Происходит бурный рост гортани (у мальчиков

увеличивается примерно на 1/8, у девочек — на 1/5 соответственно удлиняются и

голосовые связки.

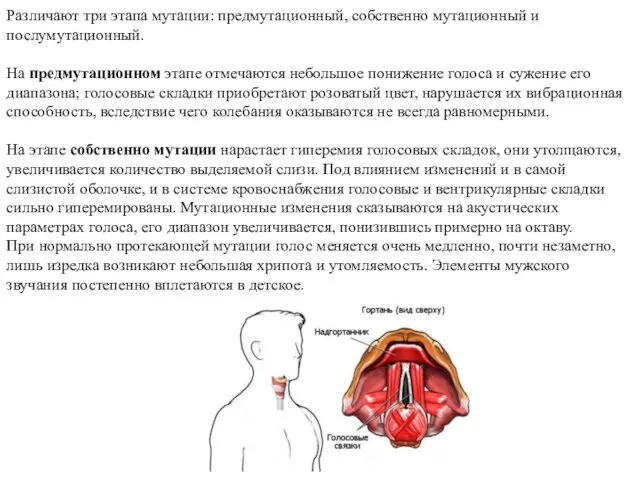

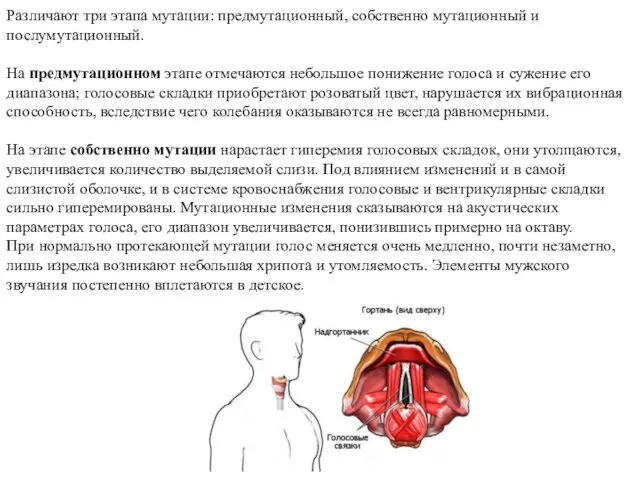

Слайд 9Различают три этапа мутации: предмутационный, собственно мутационный и послумутационный.

На предмутационном этапе

отмечаются небольшое понижение голоса и сужение его диапазона; голосовые складки приобретают розоватый цвет, нарушается их вибрационная способность, вследствие чего колебания оказываются не всегда равномерными.

На этапе собственно мутации нарастает гиперемия голосовых складок, они утолщаются, увеличивается количество выделяемой слизи. Под влиянием изменений и в самой слизистой оболочке, и в системе кровоснабжения голосовые и вентрикулярные складки сильно гиперемированы. Мутационные изменения сказываются на акустических параметрах голоса, его диапазон увеличивается, понизившись примерно на октаву.

При нормально протекающей мутации голос меняется очень медленно, почти незаметно, лишь изредка возникают небольшая хрипота и утомляемость. Элементы мужского звучания постепенно вплетаются в детское.

Слайд 10Послемутационный период

Свойственна легкая ранимость неокрепшего голосового аппарата

Быстрое голосовое утомление

Расширение диапазона

Определяется

индивидуальный тембр, высота, сила голоса

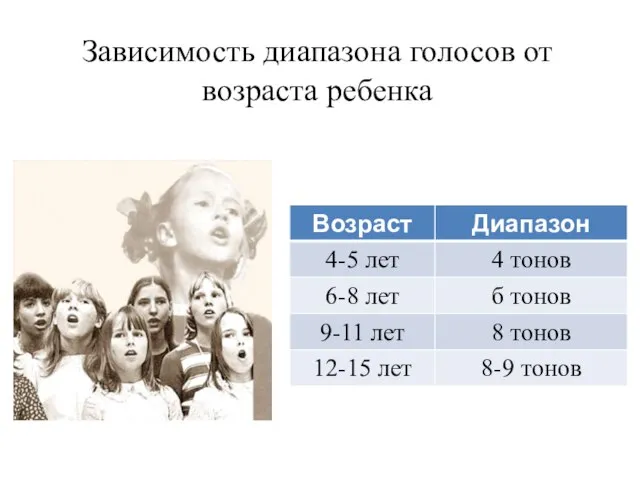

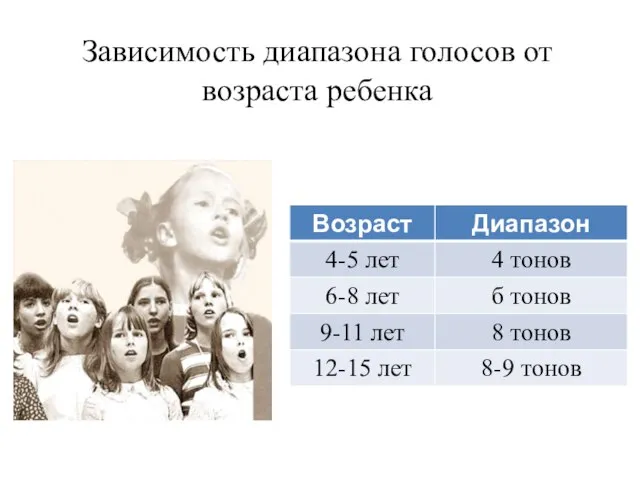

Слайд 11Зависимость диапазона голосов от возраста ребенка

Слайд 12Периоды становления и уверенного функционирования характеризуются:

устойчивостью механизмов голосообразования,

наиболее широким диапазоном голоса,

максимальными

силовыми и интонационными возможностями.

Могут наблюдаться отдельные колебания физиологических функций, сказывающиеся на функциональном состоянии голосового аппарата. Они связаны с особенностями гормонального статуса (гормоны щитовидной железы, надпочечников, гипофиза).

Планирование семьи. Контрацепция

Планирование семьи. Контрацепция Разработка пакета биометрических стандартов ГОСТ, обеспечивающего обезличивание персональных данных в медицинских учреждениях

Разработка пакета биометрических стандартов ГОСТ, обеспечивающего обезличивание персональных данных в медицинских учреждениях Генно-инженерные диагностикумы

Генно-инженерные диагностикумы Роль медсестры в проведении профилактических мероприятий при недостаточности

Роль медсестры в проведении профилактических мероприятий при недостаточности Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера Ішкі секреция бездерінің аурулары бар науқастарды күту және бақылау

Ішкі секреция бездерінің аурулары бар науқастарды күту және бақылау Прямые антикоагулянты. Определение. Гепарин. Фармакокинетика. Механизм противосвертывающего действия

Прямые антикоагулянты. Определение. Гепарин. Фармакокинетика. Механизм противосвертывающего действия Лекарственные растения. Викторина

Лекарственные растения. Викторина Лечение болезни Паркинсона с помощью стволовых клеток

Лечение болезни Паркинсона с помощью стволовых клеток Комаларнинг келиб чиқиш сабабини инобатга олиниб

Комаларнинг келиб чиқиш сабабини инобатга олиниб IgA-нефропатия

IgA-нефропатия Oral hygiene lesson

Oral hygiene lesson Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь Выделительная система

Выделительная система Вирусы - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток

Вирусы - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток Қыз баланы жыныстық тәрбиелеу

Қыз баланы жыныстық тәрбиелеу Бородавки, папилломы

Бородавки, папилломы Эндовидерхирургия

Эндовидерхирургия Аневризмы. Классификация

Аневризмы. Классификация Предмет, задачи и методы исследования ВАФГ

Предмет, задачи и методы исследования ВАФГ Основи зоогігієни і ветеринарії

Основи зоогігієни і ветеринарії Анализ ассортимента препаратов для лечения дисбактериоза

Анализ ассортимента препаратов для лечения дисбактериоза Терапия СД 1 типа. Инсулинотерапия

Терапия СД 1 типа. Инсулинотерапия Особенности кровоснабжения и иннервации ЧЛО в детском возрасте

Особенности кровоснабжения и иннервации ЧЛО в детском возрасте Коммерческое предложение. Компания Продео Дентал Технолоджи

Коммерческое предложение. Компания Продео Дентал Технолоджи Одноразовые маски и перчатки

Одноразовые маски и перчатки Синдром Папийона-Лефевра

Синдром Папийона-Лефевра стратегия ЛО до 2025

стратегия ЛО до 2025