Слайд 2Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo — дою, выдаиваю) — дисперсная система,

состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде).

Слайд 3Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной

из фаз эмульсий является вода, а другой — вещество, состоящее из слабополярных молекул (например, жидкие углеводороды, жиры). Одна из первых изученных эмульсий — молоко. В нём капли молочного жира распределены в водной среде.

Эмульсии относятся обычно к грубодисперсным системам, поскольку капельки дисперсной фазы имеют размеры от 1 до 50 мкм. Эмульсии низкой концентрации — неструктурированные жидкости. Высококонцентрированные эмульсии — структурированные системы.

Слайд 4

Основные типы эмульсий

Тип эмульсии зависит от состава и соотношения её жидких фаз,

от количества и химической природы эмульгатора, от способа эмульгирования и некоторых других факторов.

Прямые, с каплями неполярной жидкости в полярной среде (типа «масло в воде»)

Для эмульсий типа м/в хорошими эмульгаторами могут служить растворимые в воде мыла (натриевые и калиевые соли жирных кислот). Молекулы этих соединений, адсорбируясь на поверхности раздела фаз, не только снижают поверхностное натяжение на ней, но благодаря закономерной ориентации в поверхностном слое создают в нем пленку, обладающую механической прочностью и защищающей эмульсию от разрушения.

Обратные, или инвертные (типа «вода в масле»)

Для эмульсии типа в/м хорошими эмульгаторами могут быть нерастворимые в воде мыла (кальциевые, магниевые и алюминиевые соли жирных кислот).

Изменение состава эмульсий или внешнее воздействие могут привести к превращению прямой эмульсии в обратную или наоборот.

Слайд 5Также эмульсии разделяются на лиофильные и лиофобные:

Лиофильные эмульсии образуются самопроизвольно и термодинамически

устойчивы. К ним относятся т. н. критические эмульсии, образующиеся вблизи критической температуры смешения двух жидких фаз, а также некоторые смазочно-охлаждающие жидкости.

Лиофобные эмульсии возникают при механическом, акустическом или электрическом эмульгировании (диспергировании), а также вследствие конденсационного образования капель дисперсной фазы в перенасыщенных растворах или расплавах. Они термодинамически неустойчивы и длительно существуют лишь в присутствии эмульгаторов — веществ, облегчающих диспергирование и препятствующих коалесценции (слиянию). Эффективные эмульгаторы — мицеллообразующие ПАВ, растворимые высокомолекулярные вещества, некоторые высокодисперсные твёрдые тела.

Слайд 6

Получение эмульсий

Эмульсии образуются двумя путями:

путём дробления капель.

Этот метод осуществляется путём медленного прибавления

диспергируемого вещества в дисперсную систему в присутствии эмульгатора при непрерывном и сильном перемешивании. Главными факторами, от которых зависит степень дисперсности частиц получаемой эмульсии и её устойчивость, является скорость перемешивания, скорость введения диспергируемого вещества, его количество, природа эмульгатора и его концентрация, температура и pH среды.

путём образования плёнок и их разрыва на мелкие капли.

Слайд 7Механизм образования состоит в следующем. Жидкость, образующая дисперсную фазу (например, масло), при

медленном прибавлении к дисперсионной среде образует плёнку. Эта плёнка разрывается пузырьками воздуха, выходящими из отверстия трубки, которые находятся на дне сосуда. Образуются мелкие единичные капли. Одновременно пузырьки воздуха энергично размешивают всю жидкость и этим самым способствуют дальнейшему эмульгированию. В настоящее время для получения концентрированной эмульсии масла с водой её подвергают действию ультразвука.

Слайд 8

Разрушение эмульсий

Эмульсии со временем самопроизвольно разрушаются. На практике иногда возникает необходимость ускорить

процесс разрушения эмульсий (в случаях когда наличие эмульсии затрудняет дальнейшую обработку или применение материала). Ускорить процесс разрушения эмульсии можно различными способами:

Химическое разрушение защитных пленок эмульгатора соответствующим реагентом. Основой метода химического расщепления является нейтрализация отрицательного заряда . На этом принципе основано действие органических деэмульгаторов.

Прибавление эмульгатора, способного вызвать обращение фаз эмульсии и снижающего этим прочность защитной пленки (стабилизированная натриевым мылом эмульсия типа в/м - при введении солей кальция - будет находится в менее стойком состоянии);

Адсорбционное замещение эмульгатора более поверхностно-активным веществом, не обладающим способностью образовывать достаточно прочные пленки;

Слайд 9Термическое разрушение (Расслоение эмульсий нагреванием);

Механическое воздействие (Отделение сливок от обрата с помощью сепаратора);

Действие электрического

тока или электролитов (Разрушение эмульсий, стабилизированных электрическим зарядом частиц - эмульсии типа вода/ нефть).

Exotermické a endotermické reakcie

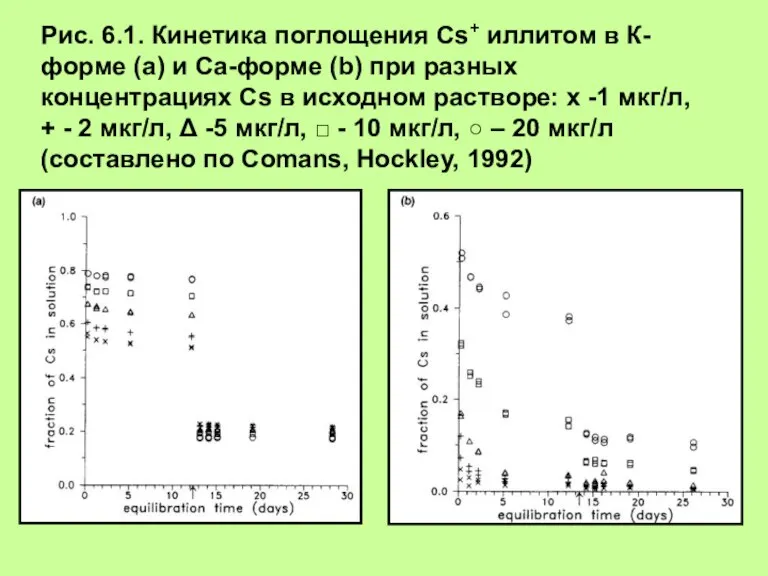

Exotermické a endotermické reakcie Определение коэффициента селективности при бинарном обмене

Определение коэффициента селективности при бинарном обмене Металлические и неметаллические материалы. Типы и характеристики кристаллических решеток

Металлические и неметаллические материалы. Типы и характеристики кристаллических решеток Альдегиды и кетоны

Альдегиды и кетоны Logo кроссворд первоначальные понятия. 8 класс

Logo кроссворд первоначальные понятия. 8 класс Сложные эфиры. Организация внеаудиторной творческой работы учащихся

Сложные эфиры. Организация внеаудиторной творческой работы учащихся Биотит и тальк

Биотит и тальк Виртуальная химическая лаборатория

Виртуальная химическая лаборатория Вдоль по радуге

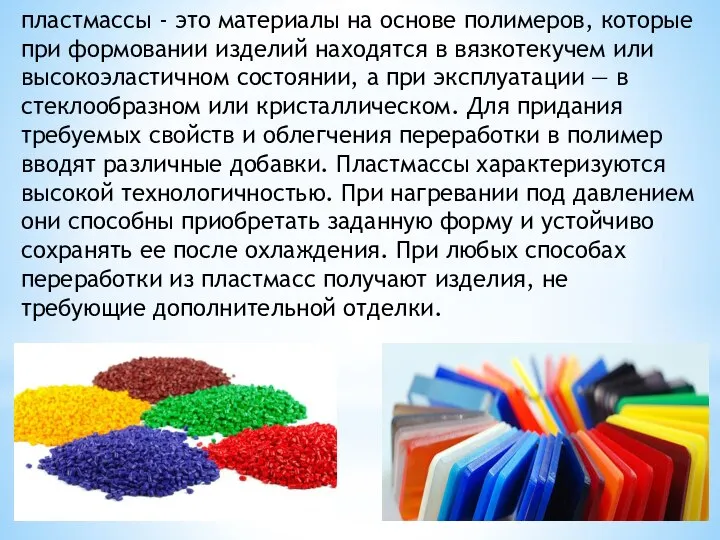

Вдоль по радуге Пластмассы. Классификация

Пластмассы. Классификация Возможные роли АФК в старении

Возможные роли АФК в старении Витамины и коферменты

Витамины и коферменты Галогены – химические элементы

Галогены – химические элементы Подготовка к ЕГЭ по химии

Подготовка к ЕГЭ по химии Окситоцин. Сила любви и биология

Окситоцин. Сила любви и биология Cкорость химических реакций

Cкорость химических реакций Адсорбция и смачивание

Адсорбция и смачивание Химические свойства кислорода. Применение кислорода

Химические свойства кислорода. Применение кислорода Ангармоничность и колебательный спектр. Взаимодействия колебаний

Ангармоничность и колебательный спектр. Взаимодействия колебаний Презентация на тему Катализ

Презентация на тему Катализ  Соляная кислота

Соляная кислота Ископаемые углеводороды

Ископаемые углеводороды Chemsheets AS 1009 (Electron arrangement)

Chemsheets AS 1009 (Electron arrangement) Презентация на тему Ковалентная химическая связь

Презентация на тему Ковалентная химическая связь  Малотоннажные термопласты

Малотоннажные термопласты Капроновая (гексановая) кислота

Капроновая (гексановая) кислота Легированные стали

Легированные стали Кислоты

Кислоты