Содержание

- 2. Среди детей с нарушениями зрения выделяются две группы — слепые (незрячие) и слабовидящие. При характеристике и

- 3. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: МИОПИЯ (близорукость) - нарушение зрения, при котором рассматриваемые объекты видны только

- 4. ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Для детей с нарушением зрения характерна несогласованность действия

- 5. ТИФЛОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Основными принципами организации лечебно-восстановительного, коррекционно-педагогического и образовательного процессов является: Коррекционная направленность образования, воспитания и

- 6. Модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного материала и изменением темпа его прохождения, на основе преемственности

- 7. Цензовость образования (уровень образования для зрячих и незрячих одинаков), подготовка аномальных детей на уровне зрячих, их

- 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. Дидактические требования к наглядности : 1.

- 9. Ошибки в использовании наглядности: 1. Изобилие или недостаток наглядности. 2. Отсутствие необходимой в данный момент зрительной

- 10. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ Коррекционная направленность процесса обучения слабовидящих детей во многом зависит от успешной реализации принципа наглядности.

- 11. В условиях щадящего режима, когда регламентируется объём письменных работ, учащиеся работают на полиграфических перфокартах с разным

- 12. ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ Одной из основных целей правильной организации урока, наряду с наилучшим усвоением программного материала, является

- 13. Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и особенно на письме, а также при выполнении любой

- 14. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДАГОГУ ОБ ОЧКАХ ? В большинстве случаев дети с нарушением зрения нуждаются в

- 15. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА В КЛАССЕ. Подчас затруднительным для учителя является вопрос рассаживания детей по партам. Удалённость

- 16. СМЕНА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Во время проведения уроков следует чаще переключать их с одного вида деятельности на

- 18. Скачать презентацию

Слайд 2Среди детей с нарушениями зрения выделяются две группы — слепые (незрячие) и

Среди детей с нарушениями зрения выделяются две группы — слепые (незрячие) и

Слайд 3НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

МИОПИЯ (близорукость) - нарушение зрения, при котором рассматриваемые

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

МИОПИЯ (близорукость) - нарушение зрения, при котором рассматриваемые

ГИПЕРМЕТРОПИЯ – чаще возрастное нарушение органа зрения, так как глазное яблоко ещё не сформировалось. При гиперметропии дети видят размытыми не только ближние предметы, но и дальние. Нельзя путать гиперметропию со «старческой дальнозоркостью», при которой люди хорошо видят дальние предметы.

АМБЛИОПИЯ – понижение остроты зрения, обусловленное функциональными расстройствами зрительного анализатора, но не сопровождающимися анатомическими изменениями. Амблиопичный глаз часто называют «ленивым», так как амблиопия развивается от отсутствия нормальной работы глаза.

АСТИГМАТИЗМ – оптический дефект глаза, при котором в одном глазу сочетаются разные виды рефракции или разные степени одной рефракции. Астигматизм может быть миопический, гиперметропический и смешанный.

КОСОГЛАЗИЕ – глазное заболевание, при котором зрительная ось одного глаза направлена на рассматриваемый объект, а другая отклонена в сторону. Следует различать сходящееся и расходящееся косоглазие.

Слайд 4ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для детей с нарушением зрения

ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для детей с нарушением зрения

Уменьшение двигательной активности обуславливает нарушение осанки, плоскостопия, искривления позвоночника, нарушения всей схемы тела, расслабленность различных групп мышц.

В практической деятельности учащиеся с нарушением зрения испытывают трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных заданий. Для данной категории детей характерными являются: плохое запоминание букв и цифр; низкий уровень овладения навыками письма и чтения, чертёжно-измерительными навыками; появление зеркального написания букв, носящее стойкий характер.

Слайд 5ТИФЛОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Основными принципами организации лечебно-восстановительного, коррекционно-педагогического и образовательного процессов является:

Коррекционная направленность образования,

ТИФЛОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Основными принципами организации лечебно-восстановительного, коррекционно-педагогического и образовательного процессов является:

Коррекционная направленность образования,

Комплексный учёт генетических, психолого–педагогических, медицинских и физиологических особенностей детей с нарушением зрения при обучении и воспитании.

Слайд 6Модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного материала и изменением темпа его

Модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного материала и изменением темпа его

Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшение наполняемости классов (до 15 учащихся), и методики индивидуально – подгруппового обучения.

Индивидуальный подход в обучении и воспитании детей с глазной патологией. Применение этого принципа в системе педагогической работы предполагает глубокое и всестороннее изучение каждого ребёнка. Именно анализ результатов диагностических исследований должен быть положен в основу реализации коррекционной работы.

Слайд 7Цензовость образования (уровень образования для зрячих и незрячих одинаков), подготовка аномальных детей

Цензовость образования (уровень образования для зрячих и незрячих одинаков), подготовка аномальных детей

Принцип доступности обучения в педагогической работе означает, что младшие школьники с нарушениями зрения (особенно не посещавшие специальные дошкольные учреждения) должны быть специально обучены тому, что дети с нормальным зрением постигают самостоятельно.

Ранняя (возможно с младенческого возраста) коррекция нарушенных функций.

Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности дошкольно-школьного обучения, воспитания и лечения детей с нарушением зрения.

Принцип полисенсорики, когда в восприятии участвуют все органы чувств.

Слайд 8ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ.

Дидактические требования к

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ.

Дидактические требования к

1. Наглядность должна направлять мысль ученика от конкретного к общему, от явления к его сущности.

2. Предметные картинки с чётко выраженными характерными признаками предметов и животных, они должны отображать их форму, цвет, строение, основные детали.

3. При знакомстве с новыми объектами наглядность представлять в определённой последовательности: объёмное изображение, плоскопечатное изображение, силуэт, контур.

4. Используемые пособия просты, без лишних деталей и линий, с чёткими контурами.

5. Помещать наглядность на контрастном фоне, так как у некоторых детей при низкой остроте зрения нарушается градация цвета. Светлый фон – тёмные фигуры и наоборот.

6. Для цветоаномалов пособия должны быть окрашены в доступные им цвета. Поэтому изготовлять и применять наглядность следует исходя из особенностей цветоощущения и с учётом данных врача относительно остроты зрения.

7. Карточки для индивидуальной работы оптимальных размеров 10 х 10см и 20 х 30 см.

8. Высота букв и цифр 12см, толщина линий 2 см. Использовать рубленый шрифт (одинаковая толщина линий).

9. Соответствие эстетическим требованиям.

10. Недопустимо использование глянцевой бумаги при изготовлении наглядных пособий и раздаточного материала.

Слайд 9Ошибки в использовании наглядности:

1. Изобилие или недостаток наглядности.

2. Отсутствие необходимой в данный

Ошибки в использовании наглядности:

1. Изобилие или недостаток наглядности.

2. Отсутствие необходимой в данный

3. Нет привлечения детей к наглядности.

4. Частое использование одного пособия.

5. Нет повторного использования одних и тех же средств наглядности во время урока, самоподготовки, при опросе.

6. Использование неадаптированной наглядности.

Слайд 10НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Коррекционная направленность процесса обучения слабовидящих детей во многом зависит от успешной

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Коррекционная направленность процесса обучения слабовидящих детей во многом зависит от успешной

Слайд 11В условиях щадящего режима, когда регламентируется объём письменных работ, учащиеся работают на

В условиях щадящего режима, когда регламентируется объём письменных работ, учащиеся работают на

С помощью современных технических средств могут быть визуализированы невидимые объекты и явления, частицы, звук, абстрактные теоретические понятия. Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения.Особенно ярко такое качество компьютерных технологий проявляется в гуманизации образования и воспитания детей с дефектами зрения. Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока и цели, которую ставит преподаватель.

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей с дефектами зрения имеет следующие достоинства:

осуществление полисенсорного восприятия материала;

возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;

объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;

возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе;

Слайд 12ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ

Одной из основных целей правильной организации урока, наряду с наилучшим усвоением

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ

Одной из основных целей правильной организации урока, наряду с наилучшим усвоением

Зрительное утомление зависит от множества причин и имеет ряд характерных признаков.

Слайд 13Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и особенно на письме, а

Наиболее характерны наступление быстрого утомления при чтении и особенно на письме, а

Некорригированная (или неправильно корригированная) гиперметропия или астигматизм;

Недостаточность аккомодации и конвергенции;

Отсутствие бинокулярных функций;

Сниженная острота зрения;

Неблагоприятные условия для работы на близком расстоянии (плохая освещённость и др.)

Зрительные гимнастики, как обязательный компонент коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, педагоги проводят на всех видах уроков и внеурочное время, придерживаясь основных принципов зрительных гимнастик:

индивидуальный подход в зависимости от возраста, зрительных нарушений, состояния здоровья;

регулярность проведения;

постепенное увеличение нагрузок за счет регулирования времени, скорости и сложности упражнений;

сочетание с двигательной активностью

Слайд 14ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДАГОГУ ОБ ОЧКАХ ?

В большинстве случаев дети с нарушением

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДАГОГУ ОБ ОЧКАХ ?

В большинстве случаев дети с нарушением

Слайд 15РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА В КЛАССЕ.

Подчас затруднительным для учителя является вопрос рассаживания детей

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА В КЛАССЕ.

Подчас затруднительным для учителя является вопрос рассаживания детей

Слайд 16СМЕНА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Во время проведения уроков следует чаще переключать их с одного

СМЕНА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Во время проведения уроков следует чаще переключать их с одного

Образец. Физическая реабилитация женщин 40-45 лет при остеохондрозе шейно - грудного отдела позвоночника

Образец. Физическая реабилитация женщин 40-45 лет при остеохондрозе шейно - грудного отдела позвоночника Малоберцовый нерв

Малоберцовый нерв Патология аортального клапана

Патология аортального клапана Дилатационная кардиомиопатия

Дилатационная кардиомиопатия Склеродермия

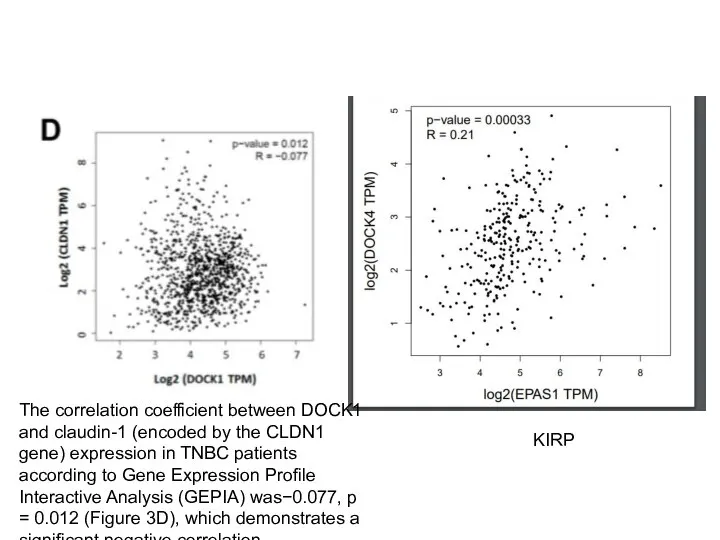

Склеродермия The correlation coe cient between DOCK1 and claudin-1

The correlation coe cient between DOCK1 and claudin-1 Деятельность участковой медсестры по профилактике гастрита у лиц молодого возраста

Деятельность участковой медсестры по профилактике гастрита у лиц молодого возраста Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи Лучевая диагностика пневмоний

Лучевая диагностика пневмоний Аллергия у собак

Аллергия у собак Положение пациента и доступ

Положение пациента и доступ Хронический гепатит В

Хронический гепатит В Спостереження і догляд за пацієнтами із захворюванням органів дихання

Спостереження і догляд за пацієнтами із захворюванням органів дихання Нарушения речи: центральные и периферические

Нарушения речи: центральные и периферические Аутизм, РАС. Биокоррекция при аутизме и РАС. Интенсив для родителей

Аутизм, РАС. Биокоррекция при аутизме и РАС. Интенсив для родителей Анемия при беременности

Анемия при беременности Лейкозы_КАРАНТИН

Лейкозы_КАРАНТИН Рентген сәулесі

Рентген сәулесі Сестринский уход при заболеваниях кожи

Сестринский уход при заболеваниях кожи Нормативно-правовое регулирование порядка оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. Covid-19

Нормативно-правовое регулирование порядка оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. Covid-19 Общее учение о болезни (общая нозоология)

Общее учение о болезни (общая нозоология) Микроальбуминурия. Результаты диагностики микроальбуминурии по анализу мочи

Микроальбуминурия. Результаты диагностики микроальбуминурии по анализу мочи История развития психопатологии в России

История развития психопатологии в России От проективной геометрии – к неевклидовой (вокруг абсолюта). Перспектива

От проективной геометрии – к неевклидовой (вокруг абсолюта). Перспектива Здоровое питание

Здоровое питание Сердечно-сосудистая система и здоровье человека

Сердечно-сосудистая система и здоровье человека Вирусные гепатиты

Вирусные гепатиты Трепанема. Микробиология

Трепанема. Микробиология