Слайд 2 Трофика – совокупность механизмов, определяющих метаболизм и структурную организацию клетки или

ткани, необходимая для выполнения специализированной функции.

Слайд 3 Клеточные механизмы поддержания трофики обеспечиваются структурной организацией клетки и её ауторегуляцией,

обусловленной генетическим кодом.

Внеклеточные механизмы поддержания трофики включают транспортные (кровь, лимфа) и интегративные (нервная, эндокринная, гуморальная) системы.

Слайд 4 Дистрофия-патологический процесс, в основе которого лежит нарушение тканевого и/или клеточного метаболизма,

ведущее к структурным изменениям.

(Пальцев М.А., Пауков В.С. «Патология», 2008г.)

Дистрофия-обратимое повреждение клетки.

(Пальцев М.А., Аничков Н.М. «Патологическая анатомия», 2005г.)

Слайд 5 Дистрофия - ремоделяция структур клеток и тканей, обусловленная нарушением обмена веществ

(Кафедра патанатомии).

Дистрофия – морфологическое проявление нарушенного обмена веществ (Кафедра патанатомии).

Слайд 6

Дистрофия – вид повреждения, проявляющийся накоплением и изменением физико-химических свойств

различных веществ в нетипичных местах или не встречающихся в норме веществ в клетках, внеклеточном веществе, строме органов, стенках сосудов.

Слайд 7 Дистрофия возникает в результате нарушения:

саморегуляции клетки;

транспортных систем;

регуляции со

стороны нервной и

эндокринной систем.

Слайд 8 Этиология дистрофий: гипоксия, интоксикации, лекарства, физико-химические агенты, генетические повреждения, ферментопатии, вирусы,

дисбаланс питания, заболевания органов всех систем, прежде всего - эндокринной, нервной, системы крови, мочевыделительной и сердечно-сосудистой.

Слайд 9 В зависимости от нарушенного обмена дистрофии классифицируются на:

белковые,

жировые,

углеводные,

минеральные,

водные,

смешанные.

Слайд 10 По локализации патпроцесса выделяют дистрофии:

паренхиматозные,

стромально-сосудистые,

смешанные.

В зависимости от влияния генетических факторов:

наследственные,

приобретенные.

Слайд 11 По распространенности патпроцесса различают дистрофии:

общие,

местные.

По возможному исходу:

обратимые,

необратимые.

Слайд 12 Морфогенетические механизмы дистрофий:

Инфильтрация – пропитывание за счет разности концентрации вещества;

Трансформация –

превращение одного вещества в другое;

Декомпозиция – распад сложного вещества на более простые;

Извращенный синтез – образование вещества, не встречающегося в норме.

Слайд 13 Гапероновый механизм – стрессовые белки протеазы – гапероны в нормальных условиях

обеспечивают восстановление поврежденных белков.

Если это не происходит, возникает опасность дальнейшего повреждения.

Слайд 14 Убиквитиновый механизм: необратимо поврежденные белки присоединяются к другому белку (убиквитину), обусловливающему

расщепление белков до нетоксичных продуктов лизосомальными ферментами.

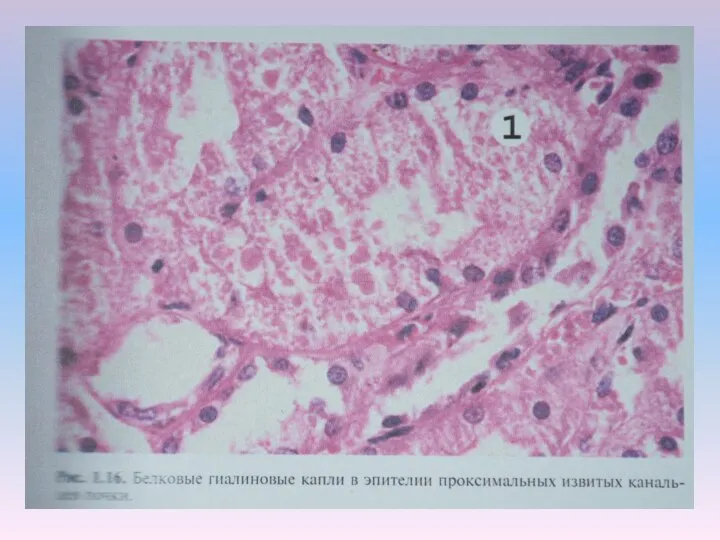

Слайд 15 Белковые дистрофии (диспротеинозы)

По учебнику «Патология» (Пальцев М.А., Пауков В.С., 2008г.) из

них оставлена только гиалиново-капельная дистрофия.

По учебнику «Патологическая анатомия» (А.И. Струков, В.В. Серов, 2010г.) – гиалиново-капельная, гидропическая и роговая.

Слайд 17 Белковые стромально-сосудистые дистрофии.

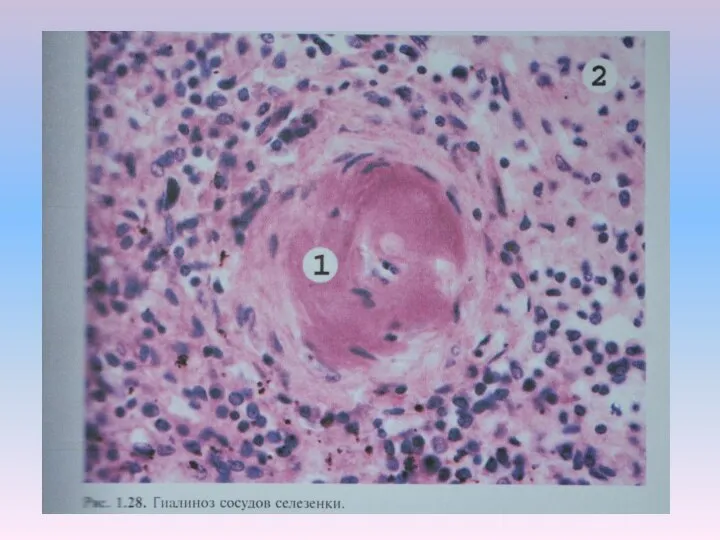

В учебнике «Патология» 2008г. оставлен только гиалиноз, амилоидоз выделен

в иммунопатологические процессы.

У Серова В.В. И Струкова (2010) оставлены: мукоидное, фибриноидное набухание, гиалиноз и амилоидоз (как нозологическая единица и осложнение).

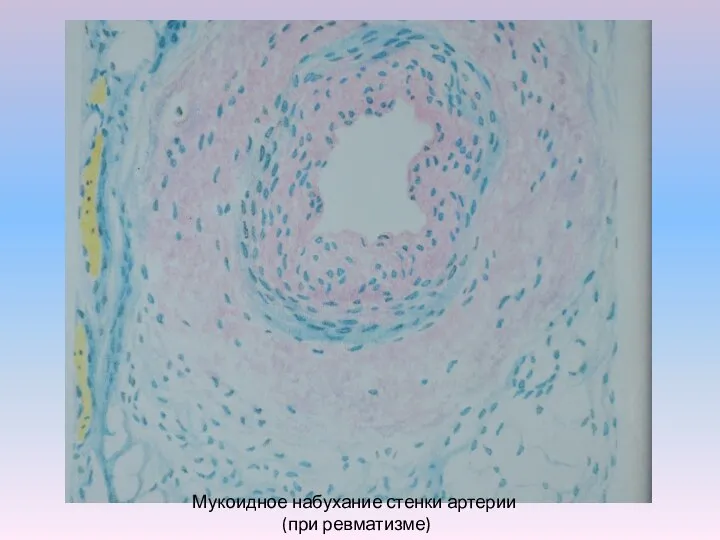

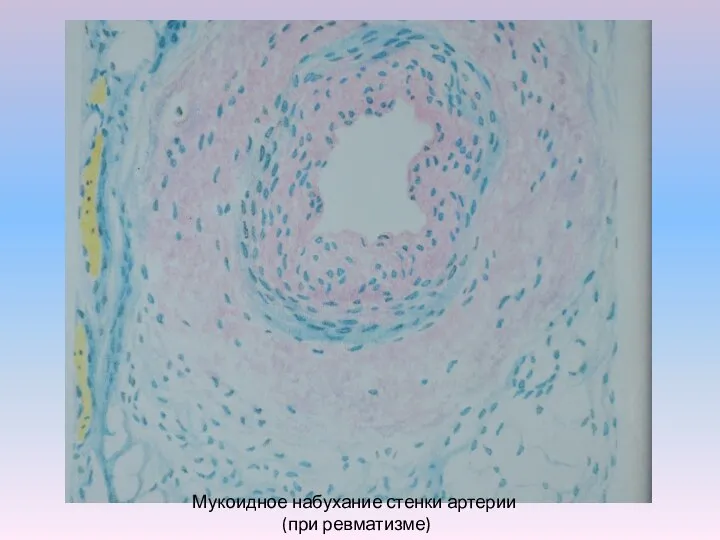

Слайд 18В основе мукоидного набухания лежит перераспределение гликозаминогликанов;

фибриноидного – выход белков плазмы

(мелкодисперсных);

гиалиноза – выход крупнодисперсных белков плазмы крови на основе дисциркуляторных, метаболических и иммунопатологических процессов.

Слайд 19Мукоидное набухание стенки артерии

(при ревматизме)

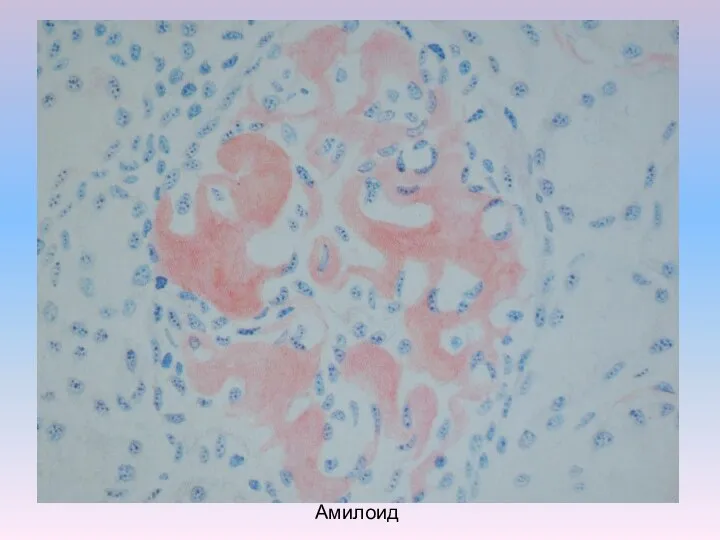

Слайд 21 Амилоидоз – группа заболеваний, характеризующихся появлением аномального фибриллярного белка и образованием

в межуточной ткани и стенках сосудов сложного вещества – амилоида.

Слайд 22 Амилоид состоит на 95% из F-компонента и 5% гликопротеидового компонента.

Выделены

15 вариантов амилоидного белка.

Основные варианты амилоида:

АЛ-амилоид-амилоид легких цепей (образуются плазматическими клетками и содержит легкие цепи иммуноглобулина),

АА-амилоид (не связанный)-неиммуноглобулиновый белок, синтезируется печенью.

Слайд 24 Классификация амилоидоза:

врожденный (семейный);

системный генерализованный: первичный (связан с иммуноцитами) и вторичный (осложнения

хронических воспалительных процессов);

местный (депозиты в одном органе: кардиопатический, нефропатический, гепатопатический, церебропатический).

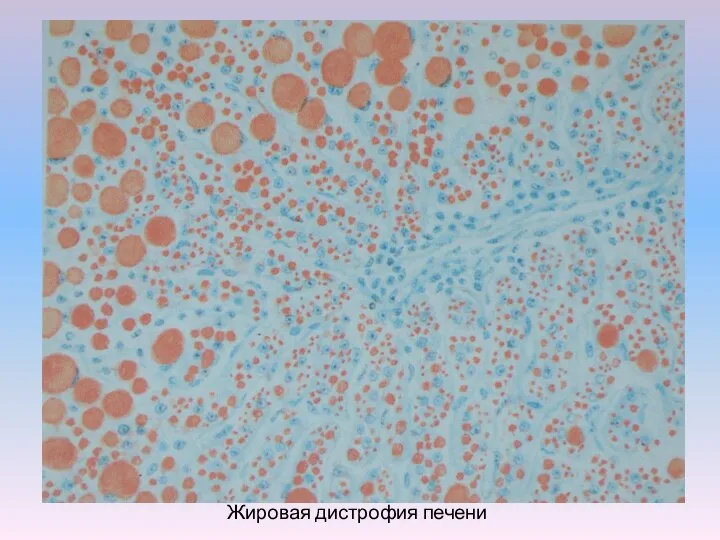

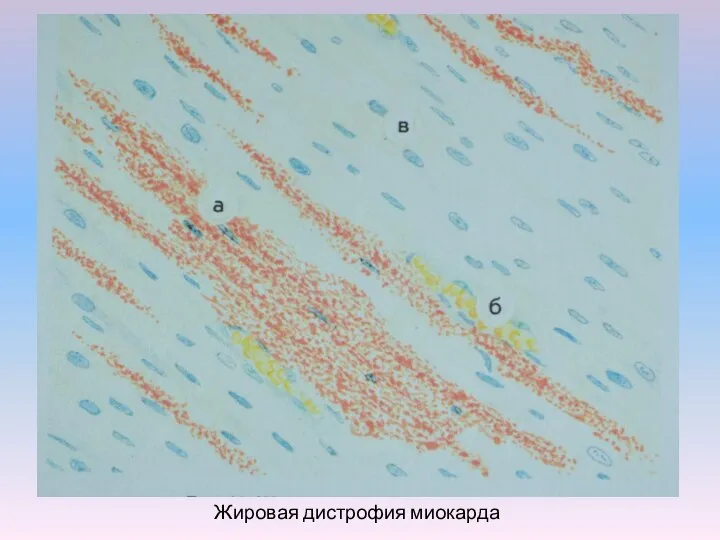

Слайд 25 Стеатозы (жировые дистрофии): паренхиматозные и стромально-сосудистые.

Паренхиматозные: пылевидные, мелко- средне- крупнокапельные.

Стромально-сосудистые:

ожирение, тучность.

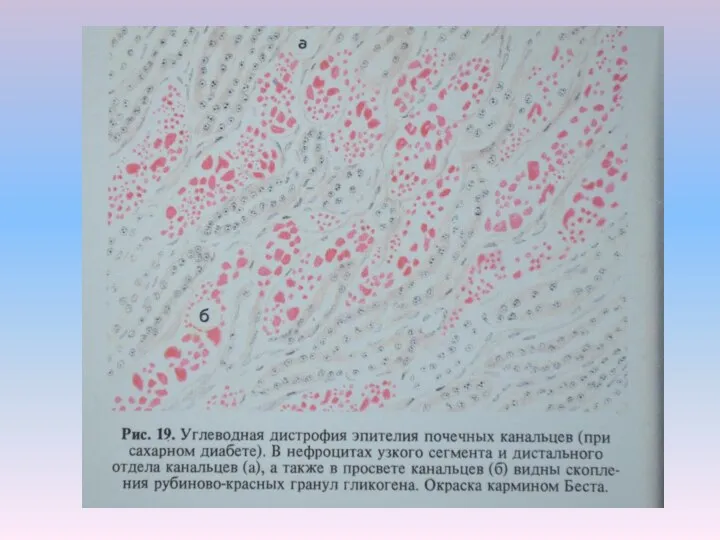

Слайд 28 Углеводные дистрофии:

Особая группа – тезаурисмозы (болезни накопления).

Связаны с нарушением ферментных систем

лизосом. Продукты нарушенного обмена накапливаются в лизосомах, цитоплазме клеток и внеклеточно.

Различают ганглиозидозы (б-нь Тея-Сакса и др.), мукополисахаридозы (гликогенозы) в различных формах.

Слайд 30 Смешанные дистрофии.

В основе лежат нарушения обмена

гемоглобина с образованием ферритина, гемосидерина

и билирубина.

Гемосидерозы могут иметь общий и местный характер. Возникают при внутрисосудистом гемолизе, болезнях крови, интоксикациях гемолитическими ядами, травмах, резус- и групповой несовместимости крови и т.д.

Слайд 32 Желтуха – патологическое состояние или патологический процесс полиэтиологичной природы.

Различают желтуху

надпеченочную (имеющую гемолитический характер), печеночную (паренхиматозную) и подпеченочную (следствие механического препятствия оттоку желчи).

Слайд 33 Гематоидин и гематины

Гематоидин образуется в старых

гематомах.

Гематины - вследствие влияния

плазмодия малярии (малярийный пигмент), в эрозиях и язвах (солянокислый гематин).

Слайд 34 Обмен меланина регулируют:

гипоталамо-гипофизная система, железы внутренней секреции, ультрафиолетовые лучи.

Различают меланозы

врожденные и приобретенные, общие и местные.

Пороком развития являются невусы.

Слайд 35 Нарушение обмена нуклеопротеидов лежит в основе заболевания обменного характера –подагры.

Патология

может иметь врожденный характер.

В тканях и суставах откладываются соли мочевой кислоты.

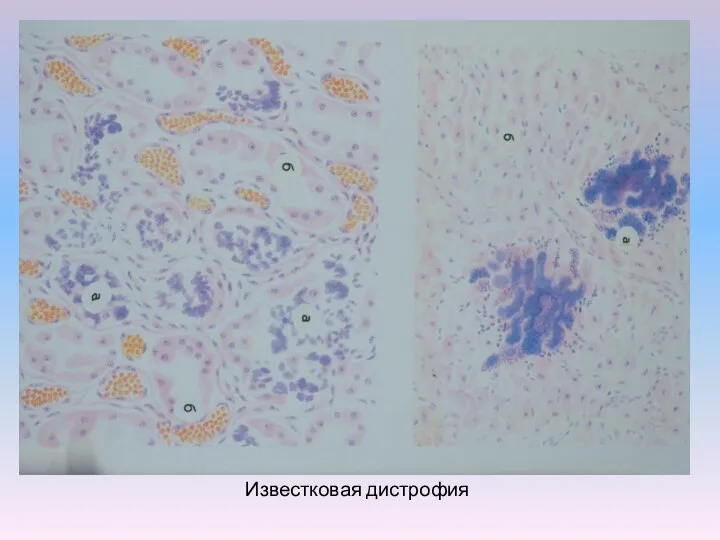

Слайд 36 Обызвествление – известковая дистрофия - нарушение кальциевого обмена.

Известковые метастазы могут

возникнуть в органах при гиперкальциемии.

При дистрофическом обызвествлении (пектрификации) нет гиперкальциемии. Оно появляется в участках некроза.

Слайд 38Метаболическое обызвествление возникает при изменении

буферных систем.

Камни - конкременты, возникающие в органах. Имеют

различный состав, форму, локализацию и строение. Способствуют их возникновению застой секрета, воспаление, инфицирование и т.д.

Слайд 39Кислотно-щелочное равновесие

(состояние,кщс) - одно из важнейших гемостатических свойств внутренней среды организма, определяющее

оптимальный характер обменных процессов и физиологических функций.

Слайд 40Внутренняя среда определяет

активность ферментов, интенсивность окислительно-восстановительных процессов, расщепление и синтез белков, углеводов

и жиров, нуклеиновых кислот, витаминов и микроэлементов.

Слайд 41Кислотно-щелочное равновесие

зависит от состояния клеточного

метаболизма, транспорта газов,

процессов питания, дыхания, водно-солевого обмена.

Для большинства

клеток КЩР нейтральна, тканевая жидкость и

кровь имеют слабощелочную реакцию.

Слайд 42КЩР характеризуют актуальный рН,

парциальное напряжение углекислоты, актуальный и стандартный бикарбонаты крови,

избыток или дефицит буферных оснований крови.

Актуальный рН в норме составляет

7,35 – 7,45.

рН крови соответствует

рН внеклеточной жидкости.

Слайд 43

Парциальное напряжение углекислоты - парциальное давление её над кровью, находящейся в

равновесии с растворенным углекислым газом в крови.

В норме составляет 35 – 45 мм рт.ст.

Слайд 44Активный бикарбонат крови (щелочный резерв ) - истинная концентрация НСОз при фактическом

состоянии плазмы артериальной крови в кровеносном русле.

В норме составляет 22 - 25 ммоль/л.

Слайд 45Стандартный бикарбонат крови-

содержание его в плазме при

стандартных условиях(при полном

насыщении гемоглобина кислородом).

Он отражает метаболическое, несвязанное с дыханием смещение КЩС крови.

У здоровых людей активный и стандартный бикарбонаты крови одинаковы.

Слайд 46Буферные основания - сумма концентрации всех анионов цельной

крови, обладающих буферными свойствами.

В норме равна 41,7 + О,О43 ммоль/л.

КЩС ( КЩР) характеризуют по содержанию во внутренней среде количества водородных ионов.

Слайд 47 Различают 2 формы отклонения КЩР: ацидоз и алкалоз.

Ацидоз - сдвиг КЩР

при накоплении водородных ионов в крови.

Алкалоз - сдвиг КЩР при уменьшении водородных ионов в крови.

Ацидозы и алкалозы представлены

2 видами: дыхательными (респира-

торными) и недыхательными (не-

респираторными).

Слайд 48При дыхательных сдвигах концентрация углекислоты уменьшается при алкалозе, повышается при ацидозе.

При недыхательных

эффект обратный.

Дыхательные нарушения компенсируются недыхательным компонентом.

Слайд 49

В зависимости от эффективности

компенсации возможны 3 варианта сдвига КЩР:

Некомпенсированные

(сдвиг рН в пределах менее 7,29 -7,56).

Частично компенсированные

(рН менее 7,35 и более 7,45).

Компенсированные (рН 7,35 -7,45).

Слайд 50У здоровых людей дыхательный

ацидоз возникает при пребывании

в среде с повышенным содержанием углекислоты,

недыхательный - при употреблении кислой пищи, углеводном голодании, усиленной мышечной работе.

Слайд 51Дыхательный алкалоз формируется у здоровых людей при нахождении в условиях сниженного атмосферного

давления и гипервентиляции легких.

Недыхательный алкалоз возникает у людей при длительном приеме щелочной пищи и щелочных минеральных вод.

Слайд 52Метаболический ацидоз возникает как следствие расстройства кровообращения и ишемии тканей, избыточного анаэробного

гликолиза и распада белков и жиров, олигурии и т.д.

Снижение рН крови до 7,0 и менее приводит к коме, расстройствам возбудимости, проводимости и сократимости миокарда, фибрилляции желудочков, снижению АД.

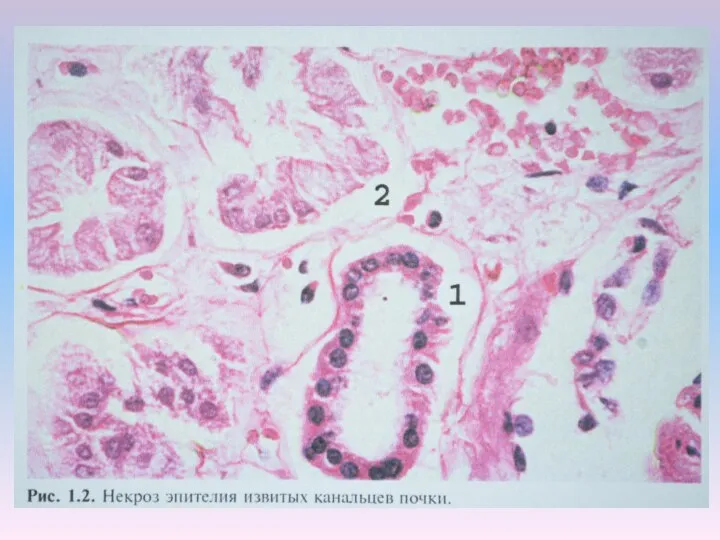

Слайд 53Некроз - омертвение, отмирание тканей в живом организме.

Под этим процессом понимают полное,

необратимое прекращение жизнедеятельности ткани или части органа.

Некрозу может подвергнуться конечность, орган, часть органа, участок кожи, патологические разрастания, отдельные

клетки.

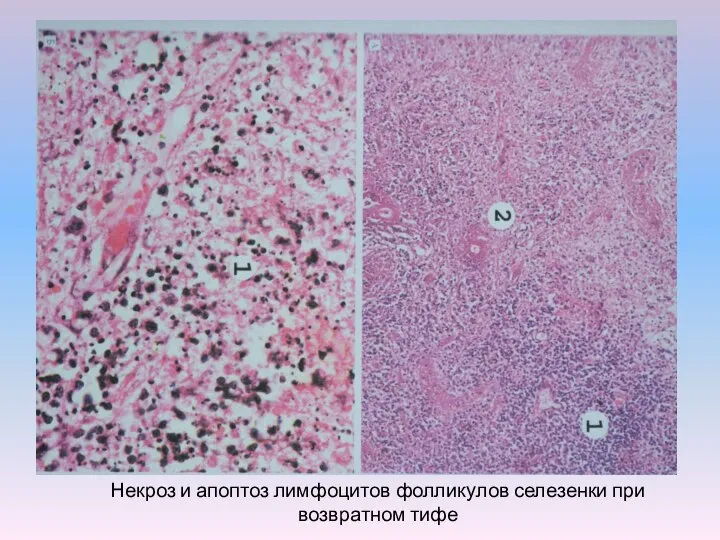

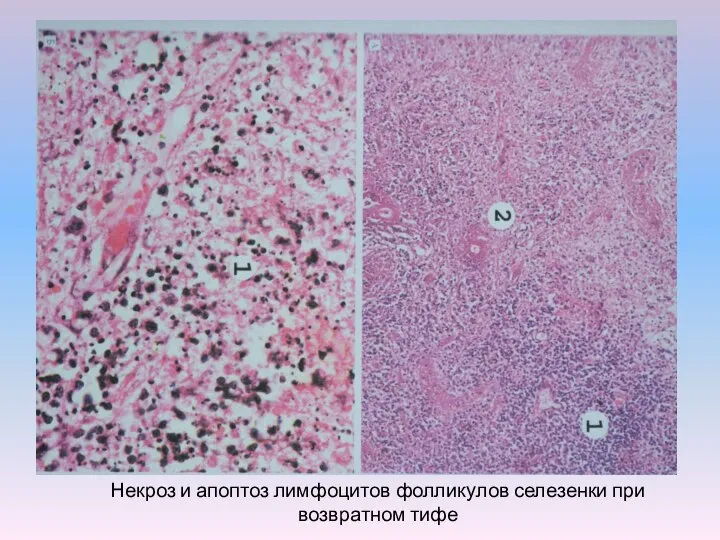

Слайд 54Некроз и апоптоз лимфоцитов фолликулов селезенки при возвратном тифе

Слайд 55Некроз является следствием воздействия на ткани различных повреждающих факторов: нейрогенных, травматических, химических,

физических, аллергических, токсических, сосудистых.

Переход ткани от жизни к смерти

всегда носит динамический характер (дистрофия, некробиоз).

Слайд 57В основе некробиоза лежат прогрессирующие дистрофические

процессы. При этом обменные процессы ещё

существуют. Длительный некробиоз называют патобиозом.

Период некробиоза заканчивается

некрозом.

Слайд 58

Паранекроз - состояние клетки, характеризующееся совокупностью физико - химических изменений цитоплазмы

и ядра, сдвигами реакции в кислую сторону, выходом из клеток различных веществ и проникновением в них натрия и хлора.

Слайд 59 В развитии некроза различают 4 периода:

Период преднекроза (состояние органа, клетки, ткани

до некроза физиологическое или измененное ).

Период умирания (некробиоз, некрофанероз, появление необратимых изменений отдельных элементов клетки или ткани).

Период смерти.

Период посмертных изменений (распад, удаление погибших элементов).

Слайд 60Некроз классифицируют на:

нейрогенный, травматический, химический, физический, аллергический, сосудистый, прямой и непрямой, коагуляционный

и колликвационный.

Участки некроза отличаются цветом, запахом, консистенцией.

Форма участка некроза различна.

Слайд 61 Некроз характеризуют морфологические признаки, обусловленные действием лизосомальных ферментов (аутолизом).

Интенсивность аутолиза

зависит от скорости обменных процессов и температуры окружающей среды.

Изменяются ядра клеток (кариопикноз, кариорексис, кариолизис), цитоплазма (плазморексис , плазмолизис и коагуляция).

Расщепляются нуклеиновые кислоты, в промежуточном веществе выделяются кислые мукополисахариды.

Слайд 62Коагуляционный (сухой) некроз

чаще возникает в тканях, богатых

белком, преобладает обезвоживание и свертывание.

Колликвационный (влажный)

некроз возникает в тканях, богатых жидкостью и протеолитическими ферментами.

Возможна вторичная колликвация зоны сухого некроза.

Слайд 63

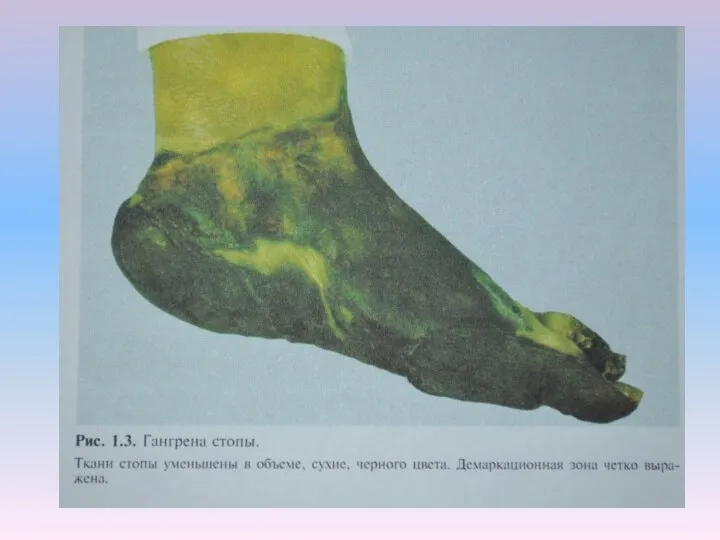

Формами некроза считают гангрену, инфаркт, секвестр и пролежень.

Гангрена - вид некроза тканей,

постоянно соприкасающихся с внешней средой, с потемнением некротизированных тканей.

Слайд 65Сухая гангрена – вид коагуляционного некроза (мумификация).

Зона некроза плотная, сухая, темная.

Окружена

зоной демаркационного

воспаления и полосой грануляций.

Влажная гагрена (гнилостная) – некроз, осложненный гнилостной инфекцией. Возникает обычно после отморожений, в условиях венозного застоя.

Слайд 66Зона влажной гангрены мягкая, серо-зелено-черного цвета, с запахом.

Разновидностью гангрены может

являться пролежень (декубитальная

язва)

и нома (влажная гангрена лица или промежности). Чаще возникала у детей ослабленных после кори.

Слайд 67Секвестр – омертвевший участок ткани, отделяющийся или отделившийся от живых тканей и

не способный к приживлению.

Секвестрация - процесс отторжения секвестров. Секвестры находятся в секвестральной полости и выделяются через свищи.

Слайд 68Инфаркт - сосудистый некроз ткани или органа. Следствие атеросклероза, ишемии, эмболии, тромбирования.

Возникает

в органах, не имеющих

достаточного количества анастомозов или коллатералей.

Зона некроза обычно соответствует участку нарушенного кровотока.

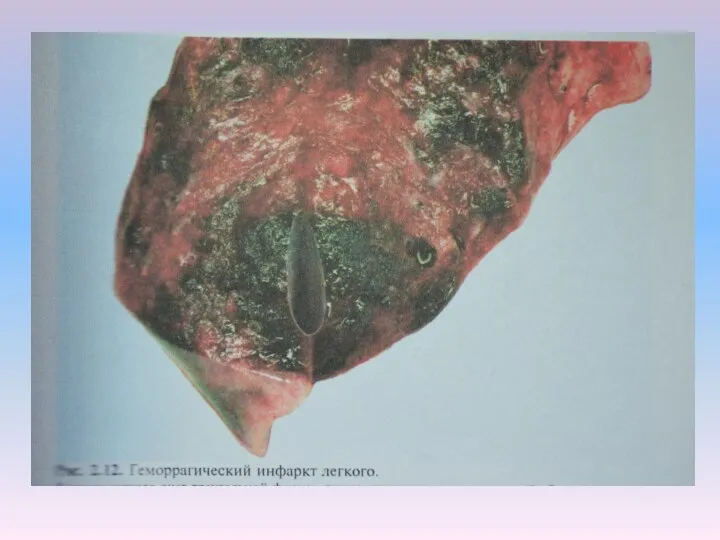

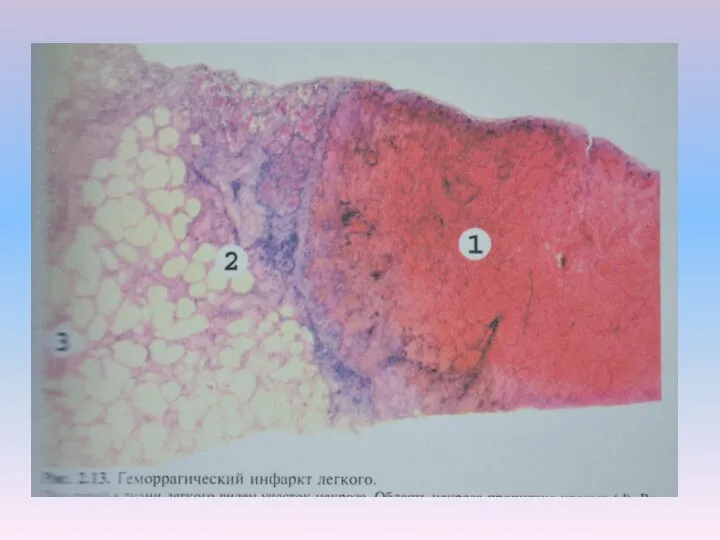

Слайд 69 Различают инфаркты ишемические (белые), геморрагические (красные) и белые с геморрагическим венчиком.

В

сердце обычно инфаркты белые

с геморрагическим венчиком.

Красные инфаркты возникают в органах с двойной системой кровообращения (селезенка, легкие, головной мозг, кишечник).

Слайд 72Исходы некроза: прогрессирование, рубцевание, инкапсуляция, петрификация и оссификация.

Возможны гиалиноз, инкрустация солями, глиальные

рубцы и кисты.

Осложнения: перфорация, развитие аневризмы.

Функциональные нарушения в виде параличей, парезов, сердечной декомпенсации.

Смерть.

Пародонтология для пациентов

Пародонтология для пациентов Кроветворение. Реактивные изменения крови. Анемии

Кроветворение. Реактивные изменения крови. Анемии Алгоритм диагностики и оказания неотложной помощи при отравлении вследствие употребление антидепрессантов

Алгоритм диагностики и оказания неотложной помощи при отравлении вследствие употребление антидепрессантов Резоматрица

Резоматрица Использование препаратов йода при радиоактивном заражении

Использование препаратов йода при радиоактивном заражении Медицинское обеспечение ночных и трансмеридианных полетов

Медицинское обеспечение ночных и трансмеридианных полетов Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца Восточная система массажа

Восточная система массажа Школа Гиппократа

Школа Гиппократа Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан

Повышение заработной платы медработников с 1 января 2021 года, Республика Казахстан Обязательные для аптеки журналы учета

Обязательные для аптеки журналы учета Тактика трансфузионной и гемостатической терапии при акушерских кровотечениях

Тактика трансфузионной и гемостатической терапии при акушерских кровотечениях Операции на селезёнке

Операции на селезёнке ТеоретическиеОсновы

ТеоретическиеОсновы Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда Саркома матки

Саркома матки Информированность населения о мерах профилактики ожирения

Информированность населения о мерах профилактики ожирения Ultrasound in medicine and biology

Ultrasound in medicine and biology Бронхолегочная дисплазия новорожденных

Бронхолегочная дисплазия новорожденных Искусственный интеллект и нейронные сети в медицине

Искусственный интеллект и нейронные сети в медицине Инсулинотерапия, антибиотикотерапия

Инсулинотерапия, антибиотикотерапия Влияние пирамид на человека

Влияние пирамид на человека Кровь. Нервная система человека

Кровь. Нервная система человека Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов в пожилом возрасте

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов в пожилом возрасте Менингококковый менингит

Менингококковый менингит Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта. Основные синдромы заболеваний. Лекция № 21

Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта. Основные синдромы заболеваний. Лекция № 21 Анализ органических лекарственных средств. Зависимость физико-химических свойств лекарственных веществ

Анализ органических лекарственных средств. Зависимость физико-химических свойств лекарственных веществ Лимфома Ходжкина. Морфология и биологические особенности

Лимфома Ходжкина. Морфология и биологические особенности