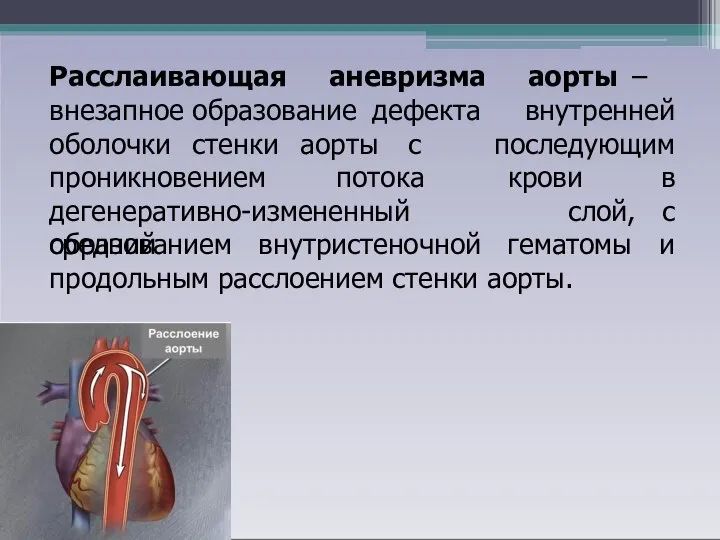

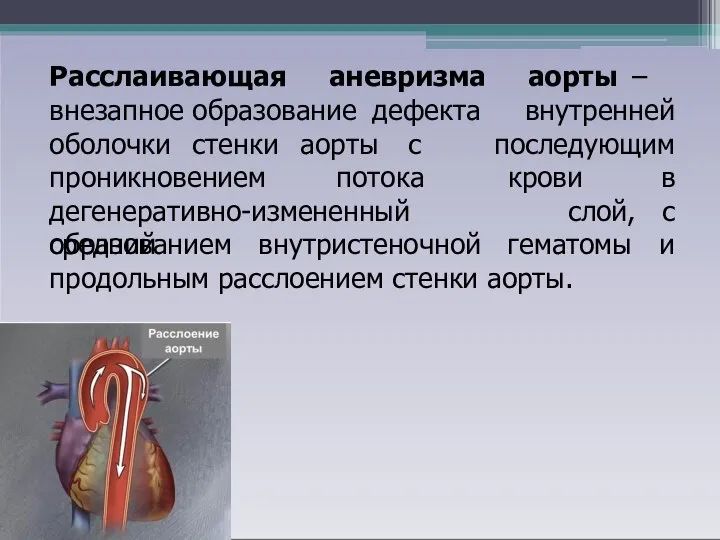

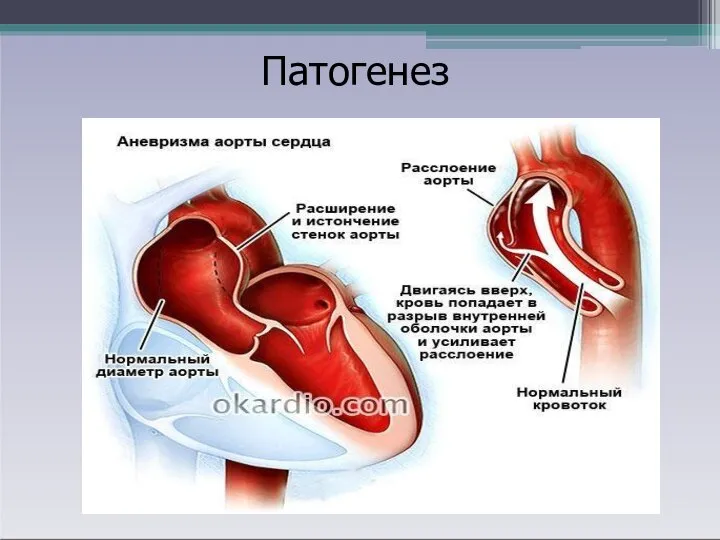

Слайд 2Расслаивающая

аневризма

внезапное образование дефекта

аорты – внутренней

последующим

оболочки стенки аорты с проникновением потока

крови

дегенеративно-измененный средний

в

слой, с образованием внутристеночной гематомы и продольным расслоением стенки аорты.

Слайд 3Эпидемиология

Чаще болеют мужчины (отношение М:Ж – 2:1);

Характерный возраст 60-70 лет;

Данные основанные на

аутопсии – встречается в 1- 3% случаев всех аутопсий (1 на 350 умерших от разных причин);

Прижизненная диагностика: 5-30 случаев на 1 млн.

населения, 1 случай на 10000 госпитализаций;

В Российской Федерации ежегодно регистрируются 3000-5000 случаев

В США ежегодно сообщается о 2000 вновь

диагностированных случаев в год.

Слайд 4Предрасполагающие факторы

длительно существующая артериальная гипертензия,

врожденные дефекты соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса — Данлоса, Тернера),

поликистозная болезнь

почек,

пожилой возраст (60-70 лет);

врожденные пороки сердца (коарктация аорты, бикуспидальный или одностворчатый клапан);

атеросклероз аорты; беременность;

травма грудной клетки,

сильное физическое и эмоциональное напряжение;

системные васкулиты (особенно часто гранулематозный, гигантоклеточный артериит);

химические и токсические воздействия (наркотики, например, кокаин);

ятрогенные причины.

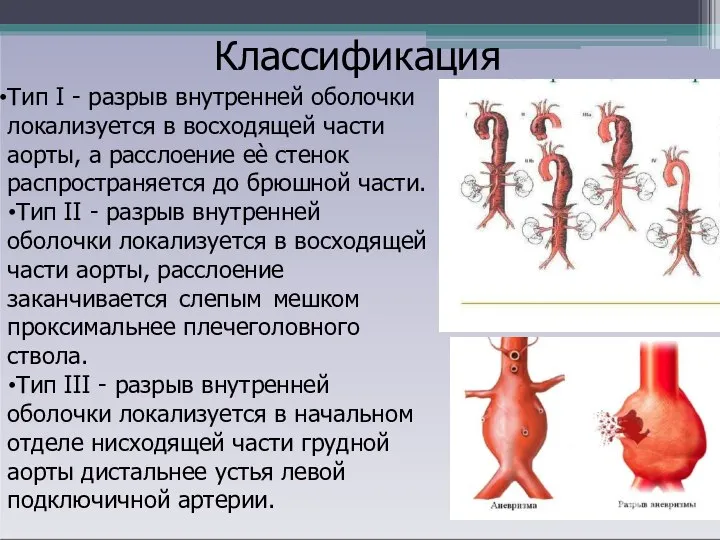

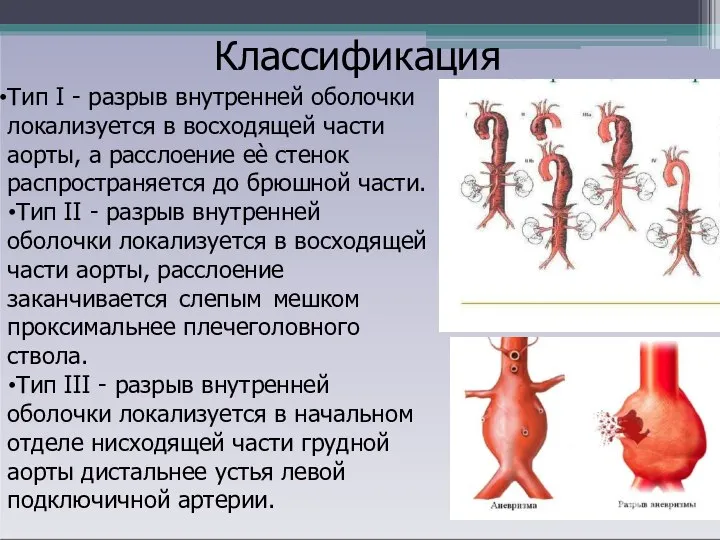

Слайд 6Классификация

Тип I - разрыв внутренней оболочки локализуется в восходящей части

аорты, а расслоение

еѐ стенок

распространяется до брюшной части.

Тип II - разрыв внутренней

оболочки локализуется в восходящей

части аорты, расслоение

заканчивается слепым мешком проксимальнее плечеголовного ствола.

Тип III - разрыв внутренней

оболочки локализуется в начальном отделе нисходящей части грудной

аорты дистальнее устья левой подключичной артерии.

Слайд 7Клиническая картина

Интенсивная боль;

Симптомы компрессии соседних

органов, характерные для истинных аневризм грудной части аорты;

Симптомы

венозной гипертензии головы, шеи, верхних конечностей, связанные со сдавлением верхней полой вены;

Симптомы, связанные с компрессией трахеи, левого бронха (одышка, стридор, частые пневмонии) и

возвратного нерва (осиплость голоса, сухой кашель);

Симптомы с картиной почечной колики.

Слайд 8Диагностика

Жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания.

Объективный осмотр: асимметрия пульсации и уровня

артериального давления на

верхних и нижних конечностях.

При пальпации: усиление пульсации аорты, аорта при пальпации расширена, мягкая на ощупь, податлива за счет увеличения в основном ложного просвета.

При перкуссии: расширение средостения вправо или влево.

При аускультации: над восходящей частью аорты при I-II типе расслоения аорты выслушивается систолический шум, диастолический. Над областью сердца выслушивается шум трения перикарда. При распространении расслоения на нисходящую часть аорты систолический шум может определяться сзади в межлопаточной области и паравертебрально слева в поясничной области. При этом шум выслушивается над брюшной частью аорты и в области эпигастрия.

Слайд 9Диагностика

Электрокардиография (ЭКГ): установить или исключить острый инфаркт миокарда (данный диагноз ставится практически

у 90% больных с расслоением аорты).

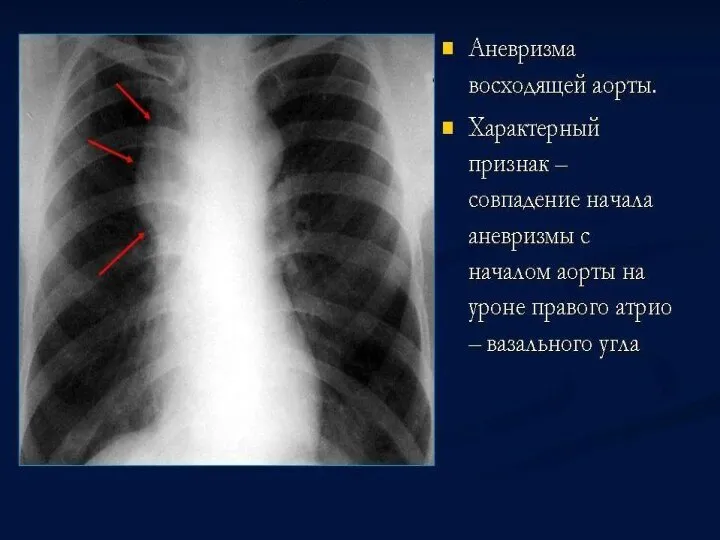

Рентгенографии органов грудной клетки: расширение тени верхнего средостения, неровность контуров нисходящей части аорты и деформация ее тени. Рентгенологически может выявляться жидкость в полости перикарда и в плевральной полости, причем даже в хронической стадии процесса.

Объемная сфигмография и ультразвуковая допплерография: позволяют выявить «заинтересованность» магистральных артерий конечностей, уточнить распространенность процесса, особенности кровоснабжения головного мозга, а также вовлечение в процесс, расслоение сонных и позвоночных артерий.

Слайд 10Диагностика

Эхокардиография: выявление двойного просвета восходящей части аорты, а также состояние аортального клапана

и наличие перикардиального выпота при угрожающем разрыве аорты.

Компьютерная томография с контрастированием: дифференциальная диагностика тромбоза обычной аневризмы грудной части аорты от тромбоза ложного просвета при ее расслоении.

Тотальная аортография: определение точного места

расслоения, протяженность расслоения,

«заинтересованность» ветвей аорты и наличие или отсутствие дистального расслоения. Наиболее достоверный признак - расширение и деформация тени аорты.

Слайд 16Лечение

Основная цель медикаментозной терапии: снижение воздействия деформирующего напряжения на пораженный сегмент аорты

путем снижения АД и сократительной функции сердца.

Медикаментозная коррекция сопутствующих заболеваний (ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, сахарный диабет, дислипидемия, АГ и т.д.).

Прекращение курения, т.к. оно способствует ускорению процесса расширения аневризмы брюшной аорты (приблизительно на 0,4 мм/год).

При расслоении аорты лечение начинается с внутривенного введения бета-блокаторов для того, чтобы снизить частоту сердечных сокращений и систолическое АД до 100-120 мм рт.ст., но необходимо исключить случаи аортальной регургитации. При хроническом течении АД должно поддерживаться на уровне ниже 140 и 90 мм рт.ст., с модификацией образа жизни и, при необходимости, с использованием антигипертензивных препаратов.

Слайд 17Лечение

Методом выбора является хирургическое лечение. При остром расслоении аорты типа 1 летальность

без операции составляет 50% в течение первых 48 ч. Несмотря на улучшения хирургических и анестезиологических методик, госпитальная летальность (25%) и частота неврологических осложнений (18%) остаются высокими. Тем не менее, операция снижает 1-месячную летальность с 90% до 30%. Преимущество операции над консервативной терапией является очевидным при оценке отдаленного периода.

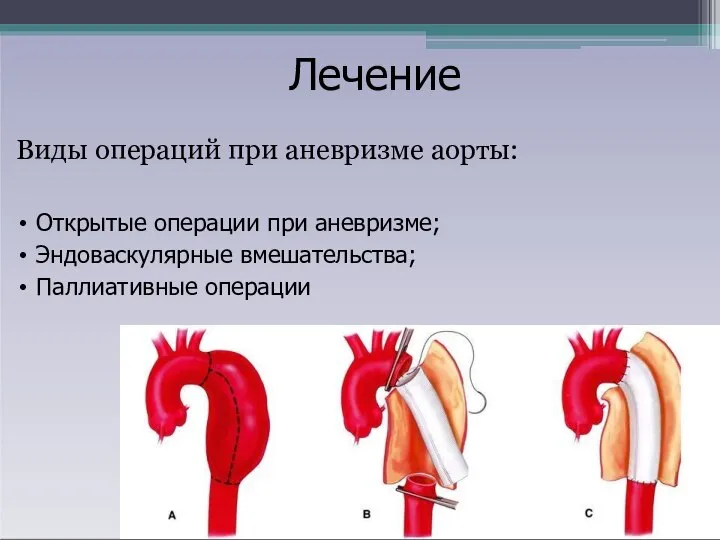

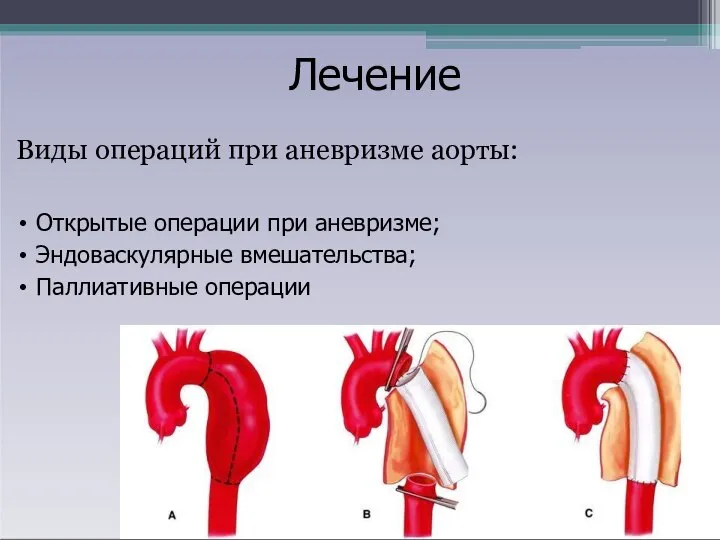

Слайд 18Виды операций при аневризме аорты:

Открытые операции при аневризме;

Эндоваскулярные вмешательства;

Паллиативные операции

Лечение

Слайд 19Выводы

Изучение данной проблемы демонстрирует трудности диагностики расслаивающей

аневризмы аорты, что ещѐ раз подчѐркивает

необходимость комплексной оценки всех клинических симптомов,

факторов риска развития данного

заболевания, адекватное обследование пациента, включая при необходимости проведение КТ-ангиографии, как наиболее точного метода подтверждения

верификации повреждения аорты.

Лептоспироз Кузина 4.2л

Лептоспироз Кузина 4.2л Тактика хирурга при заболеваниях щитовидной железы

Тактика хирурга при заболеваниях щитовидной железы Антенатальный период внутриутробного развития плода

Антенатальный период внутриутробного развития плода Применение антибиотиков

Применение антибиотиков Почка. Лекция 2

Почка. Лекция 2 Оказание первой помощи при кровотечениях

Оказание первой помощи при кровотечениях Нарушение биоценоза толстого кишечника

Нарушение биоценоза толстого кишечника Орталық жүйке жүйесінің жарақаттары

Орталық жүйке жүйесінің жарақаттары Многофакторный дисперсионный анализ. Многомерный дисперсионный анализ. Трактовка результатов. Линейные модели

Многофакторный дисперсионный анализ. Многомерный дисперсионный анализ. Трактовка результатов. Линейные модели Понятие об инфекционном процессе

Понятие об инфекционном процессе Стенка сердца

Стенка сердца Осторожно: клещи

Осторожно: клещи Pancreas

Pancreas Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС

Аутизм, РАС – биокоррекция при аутизме и РАС Острая артериальная непроходимость

Острая артериальная непроходимость Портальная гипертензия

Портальная гипертензия Лечение бессимптомной бактериурии у беременных препаратом Канефрон и Цицибон

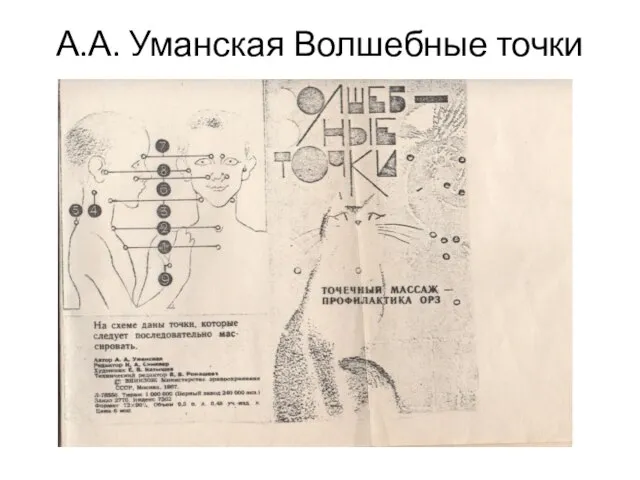

Лечение бессимптомной бактериурии у беременных препаратом Канефрон и Цицибон Волшебные точки. Точечный массаж

Волшебные точки. Точечный массаж Приоритетные национальные проекты

Приоритетные национальные проекты Язвенная болезнь желудка

Язвенная болезнь желудка Первая помощь при эпилепсии

Первая помощь при эпилепсии Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда Основы электрокардиографии

Основы электрокардиографии Опухоли ЦНС. Классификация, основное понятие, этиология

Опухоли ЦНС. Классификация, основное понятие, этиология Правильное питание - залог здоровья

Правильное питание - залог здоровья Disease Escherichia Coli

Disease Escherichia Coli Протрузии и грыжи межпозвоночного диска

Протрузии и грыжи межпозвоночного диска Невралгия тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва