Содержание

- 2. 1.Неправильность развития зубов и зубного прикуса . Дивергенция зубов. Отмечается расхождение коронок зубов, между ними образуется

- 3. Ретенция зуба. Зуб находится не в челюстном ряду, а в толще верхней или нижней челюстной кости,

- 4. 2.Зубной камень . Процесс камнеобразования начинается у края десны, затем захватывает коронку, может покрыть весь зуб

- 5. 3.Клиновидный дефект резцовых зубов у жвачных . Характеризуется углублением в коронке зуба со стороны межзубных поверхностей

- 6. 4.Переломы и трещины зубов . Наблюдаются у всех видов животных чаще в результате травматических повреждений: удары

- 7. Флюороз зубов . Чаще болезнь регистрируется у молодняка крупного рогатого скота и коров, возникает в результате

- 8. Лечение проводят в зависимости от стадии развития болезни. Сначала снимают токсическое влияние фтора путем исключения из

- 9. Пульпит - воспаление мягких тканей зуба или пульпы у животных. Болезнь протекает остро (асептические, гнойные и

- 10. Гангренозный пульпит развивается с образованием серовато-коричневого зловонного экссудата, который ощутим на расстоянии, наблюдается также резкая болевая

- 11. Альвеолярный периодонтит - воспаление надкостницы между корнем зуба и костной стенкой альвеолы. Различают асептическое, гнойное, острое

- 12. Лечение. При асептическом периодонтите удаляют, инородные тела, попавшие между зубом и десной. После этого ротовую полость

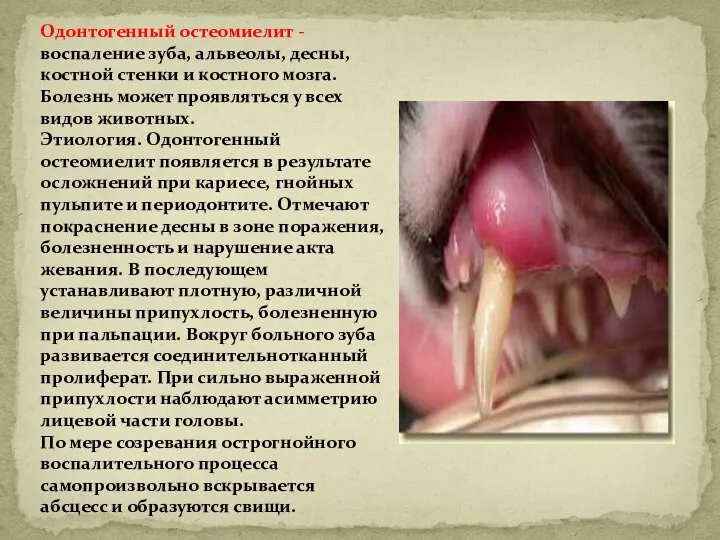

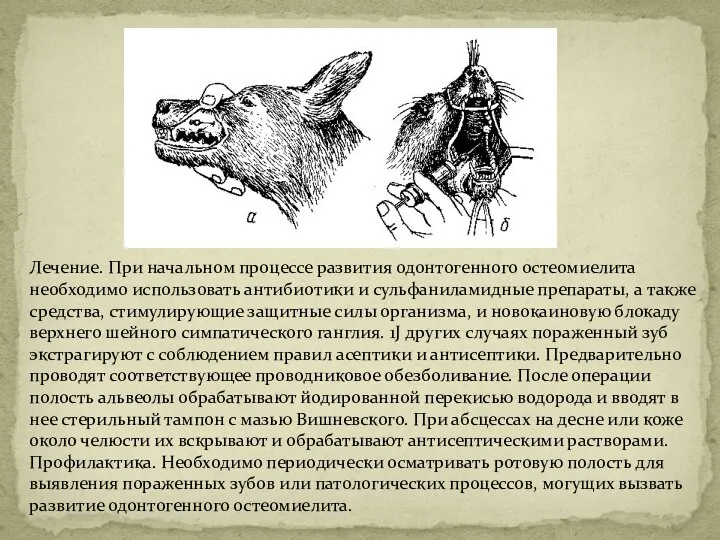

- 13. Одонтогенный остеомиелит - воспаление зуба, альвеолы, десны, костной стенки и костного мозга. Болезнь может проявляться у

- 14. Лечение. При начальном процессе развития одонтогенного остеомиелита необходимо использовать антибиотики и сульфаниламидные препараты, а также средства,

- 15. Кариес зубов - прогрессирующее разрушение твердой субстанции зуба (эмали, дентина и цемента). Поражаются коронки и корни

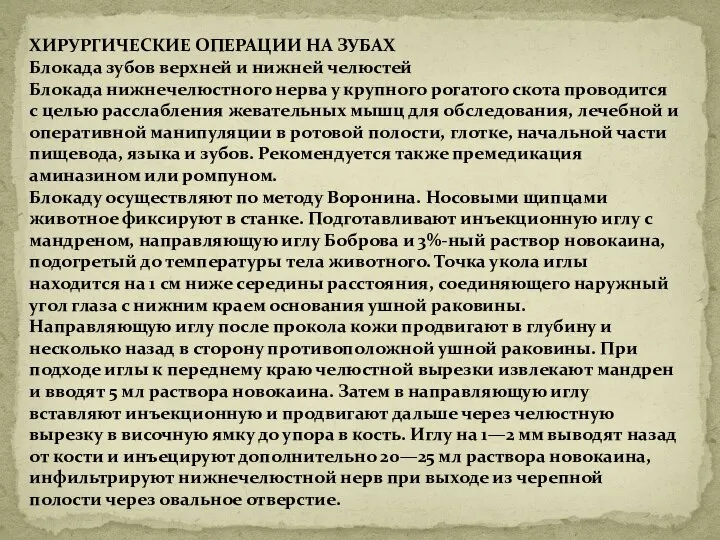

- 16. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЗУБАХ Блокада зубов верхней и нижней челюстей Блокада нижнечелюстного нерва у крупного рогатого

- 17. Блокада луночкового нижнечелюстного нерва делается при выполнении операции на зубах нижней челюсти, на нижней губе и

- 18. Экстракция зубов Делают ее при многих заболеваниях зубов. Их удаляют при нарушениях смены зубов, «волчьем зубе»,

- 20. Скачать презентацию

Слайд 21.Неправильность развития зубов и зубного прикуса .

Дивергенция зубов. Отмечается расхождение коронок зубов, между

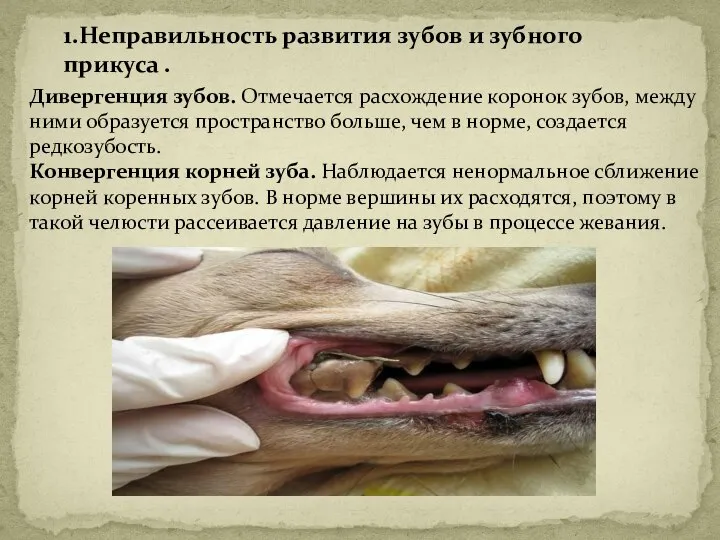

1.Неправильность развития зубов и зубного прикуса .

Дивергенция зубов. Отмечается расхождение коронок зубов, между

Конвергенция корней зуба. Наблюдается ненормальное сближение корней коренных зубов. В норме вершины их расходятся, поэтому в такой челюсти рассеивается давление на зубы в процессе жевания.

Слайд 3Ретенция зуба. Зуб находится не в челюстном ряду, а в толще верхней

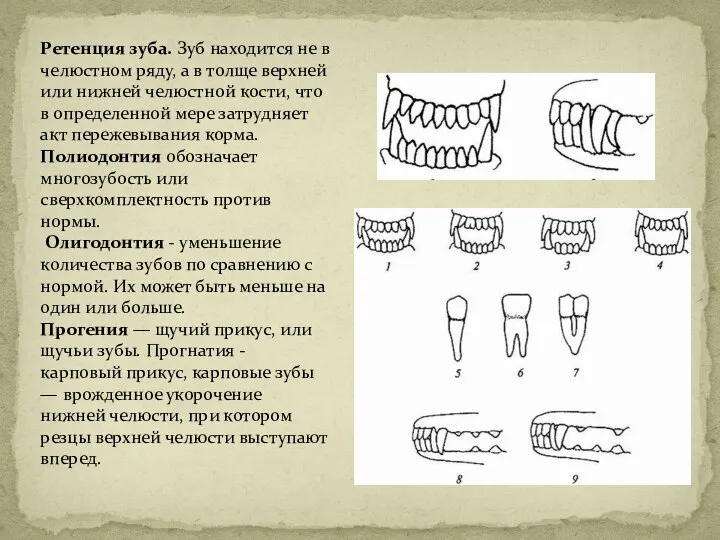

Ретенция зуба. Зуб находится не в челюстном ряду, а в толще верхней

Полиодонтия обозначает многозубость или сверхкомплектность против нормы.

Олигодонтия - уменьшение количества зубов по сравнению с нормой. Их может быть меньше на один или больше.

Прогения — щучий прикус, или щучьи зубы. Прогнатия - карповый прикус, карповые зубы — врожденное укорочение нижней челюсти, при котором резцы верхней челюсти выступают вперед.

Слайд 42.Зубной камень .

Процесс камнеобразования начинается у края десны, затем захватывает коронку, может покрыть

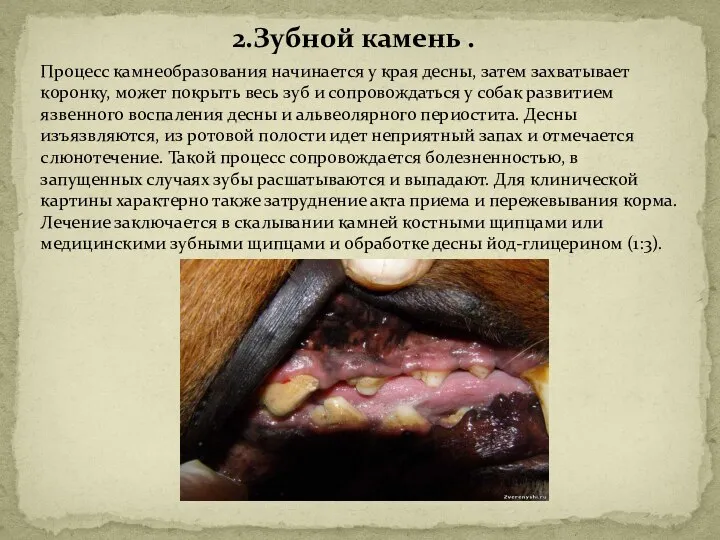

2.Зубной камень .

Процесс камнеобразования начинается у края десны, затем захватывает коронку, может покрыть

Слайд 53.Клиновидный дефект резцовых зубов у жвачных .

Характеризуется углублением в коронке зуба со стороны

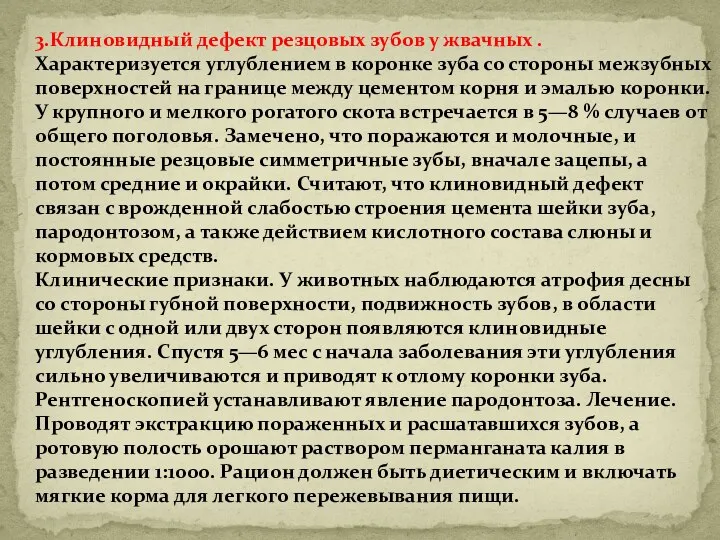

3.Клиновидный дефект резцовых зубов у жвачных . Характеризуется углублением в коронке зуба со стороны

Слайд 64.Переломы и трещины зубов .

Наблюдаются у всех видов животных чаще в результате травматических

4.Переломы и трещины зубов . Наблюдаются у всех видов животных чаще в результате травматических

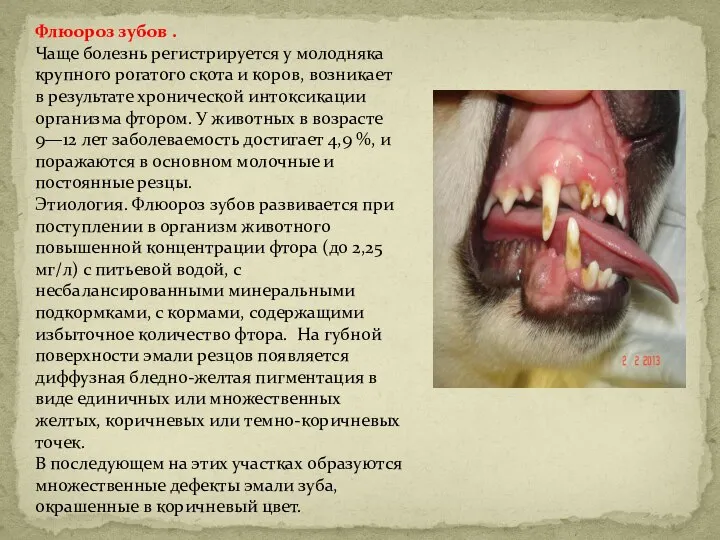

Слайд 7Флюороз зубов .

Чаще болезнь регистрируется у молодняка крупного рогатого скота и коров, возникает

Флюороз зубов . Чаще болезнь регистрируется у молодняка крупного рогатого скота и коров, возникает

Слайд 8Лечение проводят в зависимости от стадии развития болезни. Сначала снимают токсическое влияние

Лечение проводят в зависимости от стадии развития болезни. Сначала снимают токсическое влияние

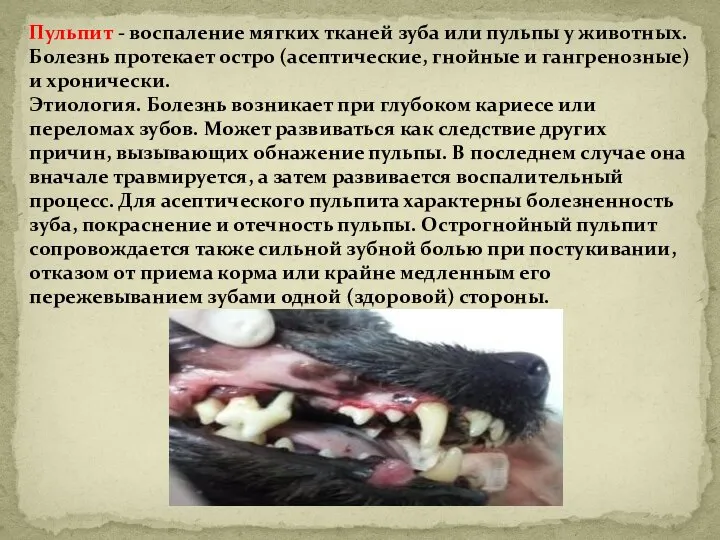

Слайд 9Пульпит - воспаление мягких тканей зуба или пульпы у животных. Болезнь протекает

Пульпит - воспаление мягких тканей зуба или пульпы у животных. Болезнь протекает

Слайд 10Гангренозный пульпит развивается с образованием серовато-коричневого зловонного экссудата, который ощутим на расстоянии,

Гангренозный пульпит развивается с образованием серовато-коричневого зловонного экссудата, который ощутим на расстоянии,

Слайд 11Альвеолярный периодонтит - воспаление надкостницы между корнем зуба и костной стенкой альвеолы.

Альвеолярный периодонтит - воспаление надкостницы между корнем зуба и костной стенкой альвеолы.

Слайд 12Лечение. При асептическом периодонтите удаляют, инородные тела, попавшие между зубом и десной.

Лечение. При асептическом периодонтите удаляют, инородные тела, попавшие между зубом и десной.

Слайд 13Одонтогенный остеомиелит - воспаление зуба, альвеолы, десны, костной стенки и костного мозга.

Одонтогенный остеомиелит - воспаление зуба, альвеолы, десны, костной стенки и костного мозга.

Слайд 14Лечение. При начальном процессе развития одонтогенного остеомиелита необходимо использовать антибиотики и сульфаниламидные

Лечение. При начальном процессе развития одонтогенного остеомиелита необходимо использовать антибиотики и сульфаниламидные

Слайд 15Кариес зубов - прогрессирующее разрушение твердой субстанции зуба (эмали, дентина и цемента).

Кариес зубов - прогрессирующее разрушение твердой субстанции зуба (эмали, дентина и цемента).

Слайд 16ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЗУБАХ

Блокада зубов верхней и нижней челюстей

Блокада нижнечелюстного нерва у

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЗУБАХ Блокада зубов верхней и нижней челюстей Блокада нижнечелюстного нерва у

Слайд 17Блокада луночкового нижнечелюстного нерва делается при выполнении операции на зубах нижней челюсти,

Блокада луночкового нижнечелюстного нерва делается при выполнении операции на зубах нижней челюсти,

Слайд 18Экстракция зубов

Делают ее при многих заболеваниях зубов. Их удаляют при нарушениях смены

Экстракция зубов Делают ее при многих заболеваниях зубов. Их удаляют при нарушениях смены

Общая фармакологи

Общая фармакологи Клинические методы обследования ортодонтических пациентов

Клинические методы обследования ортодонтических пациентов Анатомия мочевыделительной системы

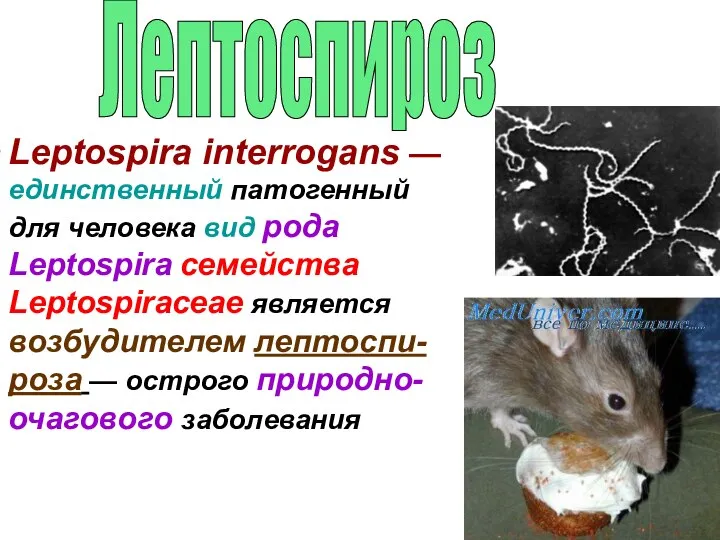

Анатомия мочевыделительной системы Leptospira interrogans

Leptospira interrogans Стовбняк. Визначення хвороби

Стовбняк. Визначення хвороби Сестринский уход в процессе лечения повреждений глазного яблока. Лекция 9

Сестринский уход в процессе лечения повреждений глазного яблока. Лекция 9 Кокцигодиния. Причины кокцигодинии

Кокцигодиния. Причины кокцигодинии Острые алкогольные психозы Патогенез, клиника, принципы лечения

Острые алкогольные психозы Патогенез, клиника, принципы лечения АИВ жұқтырған балаларды иммунизациялау принциптері,егуден кейінгі кезеңді бақылау

АИВ жұқтырған балаларды иммунизациялау принциптері,егуден кейінгі кезеңді бақылау Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит Грипп. Возбудители гриппа. Пути передачи. Виды профилактики

Грипп. Возбудители гриппа. Пути передачи. Виды профилактики Наследственные болезни человека

Наследственные болезни человека Поражение молнией

Поражение молнией ЗОЖ – здоровый образ жизни

ЗОЖ – здоровый образ жизни Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий и деформаций у детей, их предупреждение

Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий и деформаций у детей, их предупреждение Мелисса. Польза растения. Противопоказания

Мелисса. Польза растения. Противопоказания Правила хранения пахучих и красящих лекарственных средств

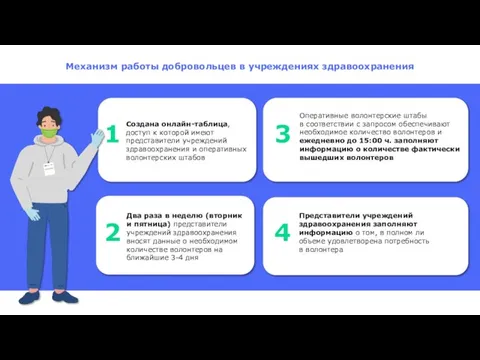

Правила хранения пахучих и красящих лекарственных средств Механизм работы добровольцев в учреждениях здравоохранения

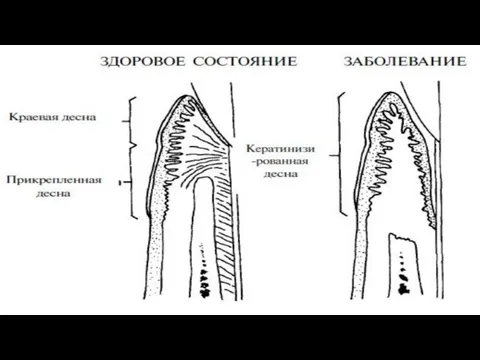

Механизм работы добровольцев в учреждениях здравоохранения Кератинизированная десна

Кератинизированная десна Анатомо-физиологические особенности кожи. Клинико-морфологическая характеристика. Патогистология

Анатомо-физиологические особенности кожи. Клинико-морфологическая характеристика. Патогистология Схема операции Хартманна

Схема операции Хартманна Безопасное питание

Безопасное питание МАГАТЭ

МАГАТЭ Острая жировой гепатоз беременных

Острая жировой гепатоз беременных Заболевания нервной системы

Заболевания нервной системы Ассортимент и потребительские предпочтения лекарственных препаратов на основе амброксола

Ассортимент и потребительские предпочтения лекарственных препаратов на основе амброксола Серодиагностика брюшного тифа

Серодиагностика брюшного тифа Ювенильные маточные кровотечения

Ювенильные маточные кровотечения