Содержание

- 2. Цель занятия Формирование и развитие у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Научить студентов пропагандировать и

- 3. План практического занятия 5 мин Вводная часть 10 мин Тестирование исходного уровня знаний 45 мин Теоретическая

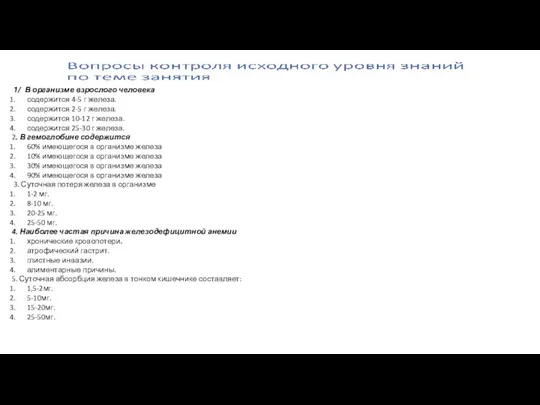

- 4. 1/ В организме взрослого человека содержится 4-5 г железа. содержится 2-5 г железа. содержится 10-12 г

- 5. 6. Препараты железа назначаются до нормализации гемоглобина, 2 недели для депо железа и далее курсами на

- 6. Гематология (от др.-греч.αἷμα,αἷματος-кровь + λόγος - наука, учение) – раздел медицины, изучающий кровь, органы кроветворения и

- 7. Объем крови у взрослого человека (5–5,5 л) составляет 1/13 часть массы тела. Ежедневно образуется более 1011

- 8. Актуальность темы Заболеваний органов кроветворения актуальная и не вполне решенная проблема современной гематологии. Заболеваемость крови составляет

- 9. Классификация заболеваний крови В МКБ-10 (это общепринятая классификация болезней) на заболевания системы крови выделено более 90

- 10. Распространена упрощенная классификация, согласно которой вся патология крови делятся на четыре основные группы: анемии – сюда

- 11. Источники информации Литература основная: Профилактика заболеваний внутренних органов \ Радченко В.Г., Добрица В.П., Леонтьева Н.В., Аниконова

- 12. Историческая справка Развитие теорий кроветворения. Источник: https://meduniver.com/Medical/gematologia/istoria_teorii_krovetvorenia.html MedUniv Три основных этапа развития гематологии . Первое описание

- 13. В 1844 г. Solly описал больную (Sarah Newbury) с множественными переломами костей, возникавшими при малейшем физическом

- 14. Второй этап развития гематологии Развитие теорий кроветворения. В начале 60-х годов XIX столетия сформировалось понятие о

- 15. Расцвет описательной гематологии связан с именем P.Ehrlich. В 70-х годах XIX столетия он применил специальные методы

- 16. Особое место в истории занимает унитарная теория кроветворения предложенная А. А. Максимовым. В своей работе он

- 17. Михаил Иннокентьевич Аринкин (1876-1948) Исследование аспирата костного мозга при сопоставлении с данными периферической крови открыло новые

- 18. В изучении гемопоэза большую роль сыграли И. А. Кассирский, Г. А. Алексеев, М. С. Дульцин, Э.

- 19. Третий этап развития гематологии 20-го по 21-й века - иммуногематология. В последней четверти XX в. появилось

- 20. КОСТНОМОЗГОВОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ (гемопоэз)

- 21. Различают : эмбриональный гемопоэз (происходит в эмбриональный период и приводит к развитию крови как ткани) постэмбриональный

- 22. Эмбриональный гемопоэз В эмбриональном периоде выделяют 3 основных этапа: Мезобластический, Гепатолиенальный Медуллярный.

- 23. Мезобластический этап Мезобластический этап протекает с 3-й по 9-ю неделю развития зародыша человека. Появляется первая генерация

- 24. Гепатолиенальный этап Начинается с 5—6-й недели развития плода. Печень становится основным органом гемопоэза, в ней образуется

- 25. Медуллярный (костномозговой) Появление третьей генерации стволовых клеток крови костном мозге, где гемопоэз начинается с 10-й недели

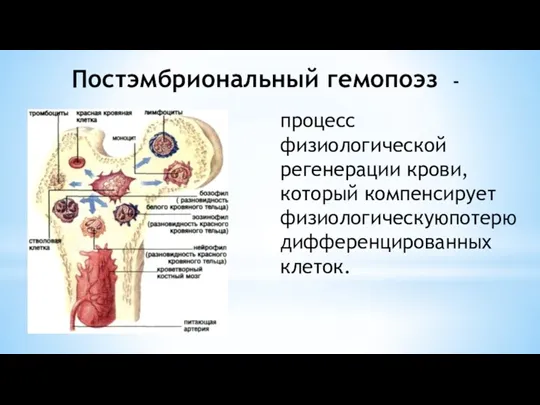

- 26. Постэмбриональный гемопоэз - процесс физиологической регенерации крови, который компенсирует физиологическуюпотерю дифференцированных клеток.

- 27. Кроветворный костный мозг располагается в губчатых костях скелета и в эпифизах трубчатых костей у взрослого человека.

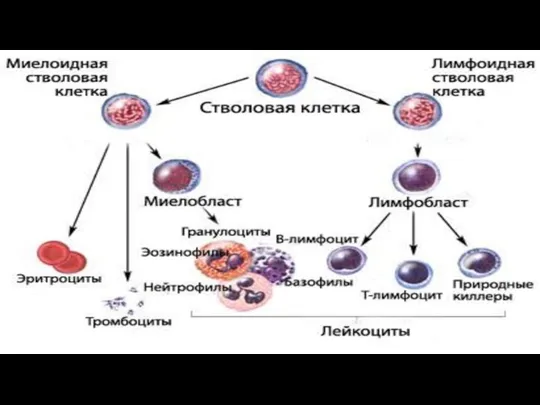

- 28. Родоначальница всех клеток крови – стволовая кроветворная клетка (СКК), которая может развиваться в различные виды зрелых

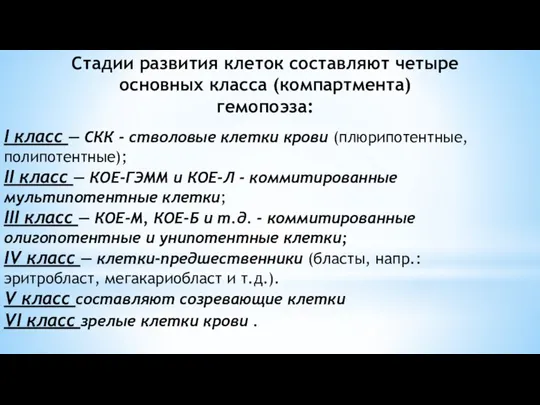

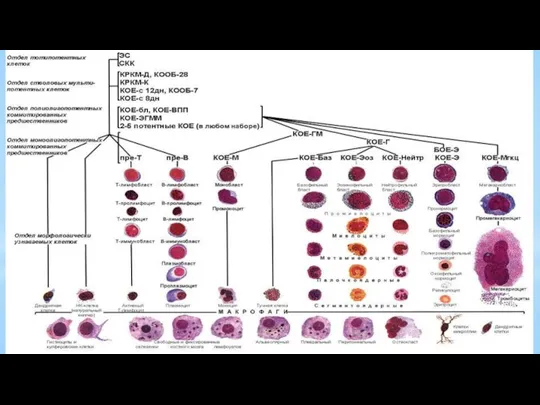

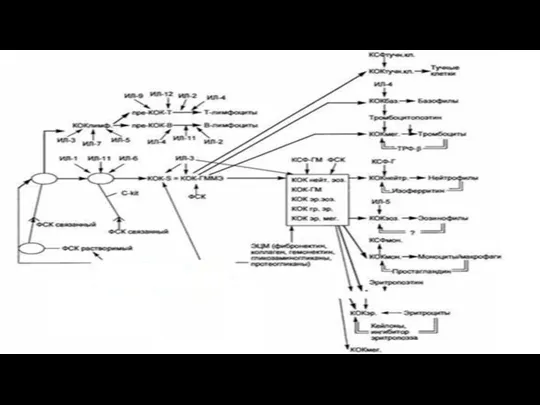

- 29. I класс — СКК - стволовые клетки крови (плюрипотентные, полипотентные); II класс — КОЕ-ГЭММ и КОЕ-Л

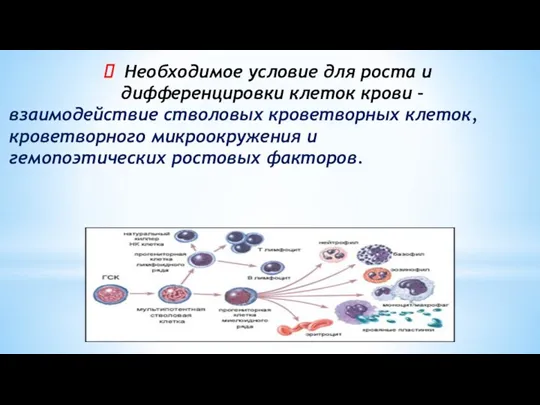

- 31. Необходимое условие для роста и дифференцировки клеток крови – взаимодействие стволовых кроветворных клеток, кроветворного микроокружения и

- 32. Механическую функцию (сохраняет структуру костного мозга в кровотоке); Индуцирует пролиферацию и дифференцировку СКК; Передаёт информацию о

- 33. Гемопоэтические колониестимулирующие факторы (КСФ) Выживаемость клеток Стимуляцию роста, Дифференцировку клеток, Функциональную активацию Апоптоз клеток. Цитокины определяют:

- 34. Цитокины – это низкомолекулярные белковые вещества, осуществляющие регуляцию взаимодействий всех звеньев иммунной системы. В зависимости от

- 36. Общая характеристика гемопоэтических ростовых факторов Обладают множественной биологической активностью. Продуцируются различными видами клеток. Как правило, оказывают

- 37. Клиническое применение ростовых факторов 1) после лучевой и/или цитостатической терапии, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (Г-КСФ, ГМ-КСФ);

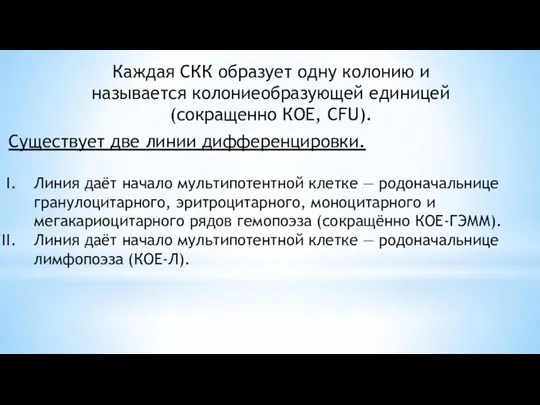

- 38. Каждая СКК образует одну колонию и называется колониеобразующей единицей (сокращенно КОЕ, CFU). Существует две линии дифференцировки.

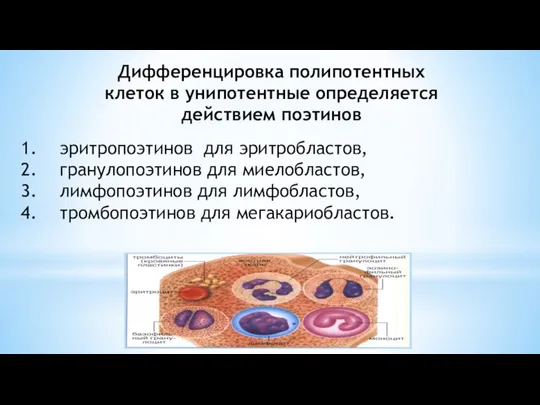

- 40. эритропоэтинов для эритробластов, гранулопоэтинов для миелобластов, лимфопоэтинов для лимфобластов, тромбопоэтинов для мегакариобластов. Дифференцировка полипотентных клеток в

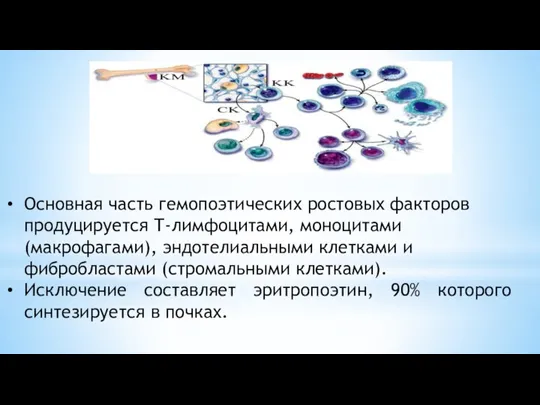

- 41. Основная часть гемопоэтических ростовых факторов продуцируется Т-лимфоцитами, моноцитами (макрофагами), эндотелиальными клетками и фибробластами (стромальными клетками). Исключение

- 42. Тромбопоэз Тромбопоэтин синтезируется в печени, стимулирует пролиферацию КОЕ-МГЦ, их дифференцировку и образование тромбоцитов.

- 43. Тромбоциты являются частицами цитоплазмы гигантской костномозговой клетки — мегакариоцита. Мегакариоцит — уникальная клетка, развивающаяся по эндомитотическому

- 44. Тромбоциты (Снимки электронного микроскопа)

- 45. Эритропоэз Эритропоэз у человека протекает в костном мозге в особых морфофункциональных ассоциациях, получивших название эритробластических островков.

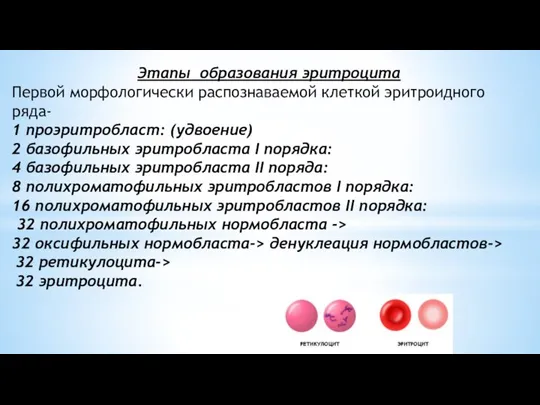

- 46. Этапы образования эритроцита Первой морфологически распознаваемой клеткой эритроидного ряда- 1 проэритробласт: (удвоение) 2 базофильных эритробласта I

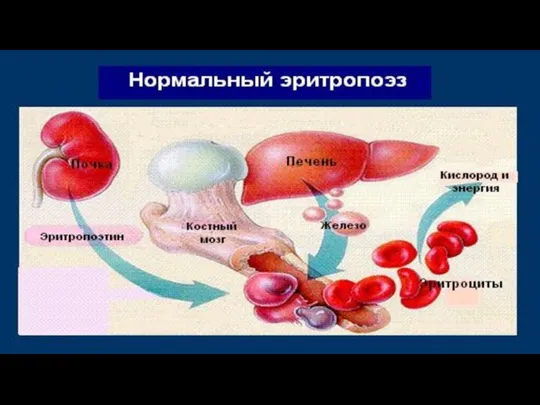

- 47. Гуморальным регулятором эритропоэза является гормон эритропоэтин. Основным источником его у человека являются почки — в них

- 48. Снижение числа эритроцитов и соответственно парциального давления кислорода, является сигналом для увеличения продукции эритропоэтина. Эритропоэтин действует

- 49. Под давлением растущих островков кроветворной ткани в эндотелиальных клетках временно образуются так называемые «миграционные поры» —

- 50. Такое прохождение одних клеточных элементов сквозь другие получило название эмпириополизиса.

- 51. Снимки электронного микроскопа

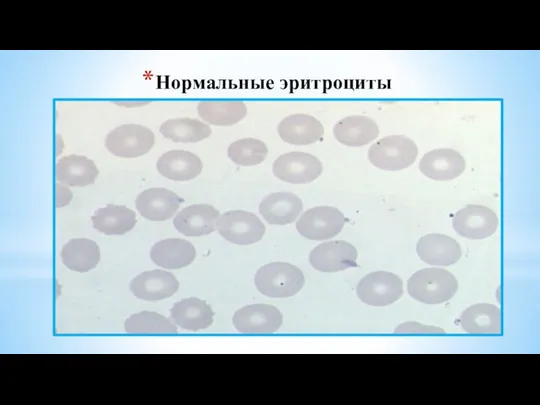

- 52. Нормальные эритроциты

- 53. При попадании в периферическую кровь, эритроциты осуществляют свои функции в системе циркуляции и заканчивают жизнь спустя

- 57. Функции железа в организме Транспорт кислорода гемоглобином. 2. Синтез ДНК в составе коэнзима редуктазы рибонуклеотидов. 3.

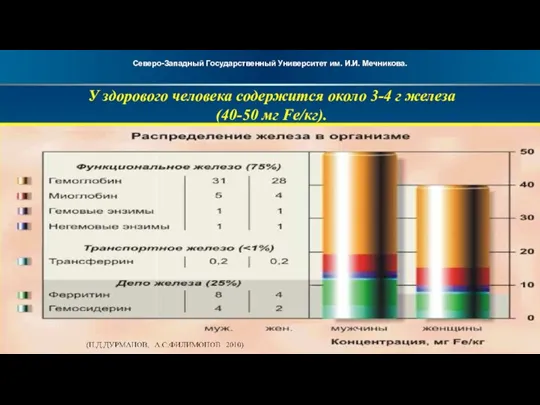

- 58. У здорового человека содержится около 3-4 г железа (40-50 мг Fe/кг).

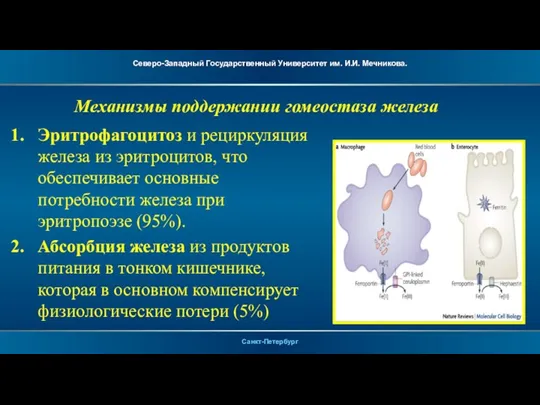

- 59. Механизмы поддержании гомеостаза железа Эритрофагоцитоз и рециркуляция железа из эритроцитов, что обеспечивает основные потребности железа при

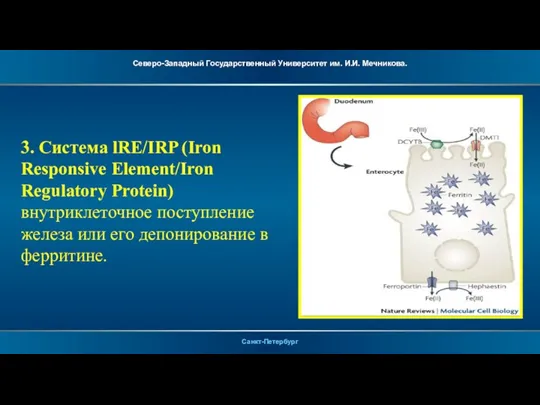

- 60. 3. Система lRE/IRP (Iron Responsive Element/Iron Regulatory Protein) внутриклеточное поступление железа или его депонирование в ферритине.

- 62. Количество железа в организме определяется равновесием между поступлением и исходом этого металла Интестинальная абсорбция - главный

- 63. Регуляция этой абсорбции находится под воздействием 1. Общего содержания железа в организме, 2. Эритропоэтической активности, 3.

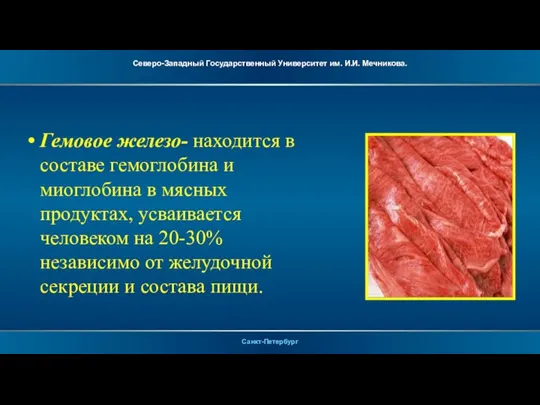

- 65. Гемовое железо- находится в составе гемоглобина и миоглобина в мясных продуктах, усваивается человеком на 20-30% независимо

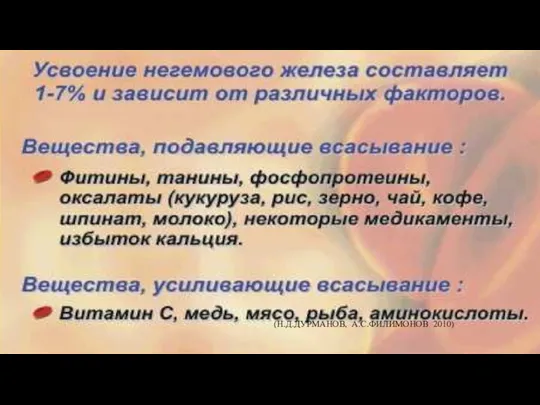

- 66. Негемовое железо содержится в растительной пище, усваивается человеком 1-7%, и во многом зависит от сопутствующих пищевых

- 67. (Н.Д.ДУРМАНОВ, А.С.ФИЛИМОНОВ 2010)

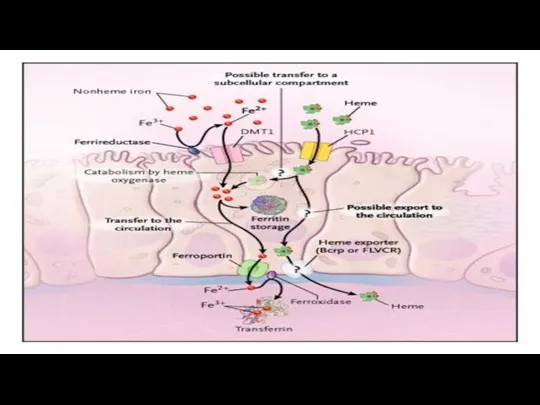

- 68. Регуляция интестинальной абсорбции железа. Интестинальная абсорбция железа прямо пропорционально активности эритропоэза и обратно пропорционально количеству запасенного

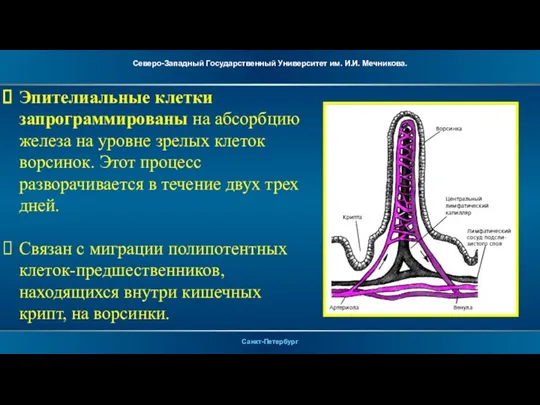

- 69. Эпителиальные клетки запрограммированы на абсорбцию железа на уровне зрелых клеток ворсинок. Этот процесс разворачивается в течение

- 70. Роль витаминов в кроветворении Витамин Е (а-токоферол) осуществляет защиту мембран эритроцитов от перекисного окисления, усиливающего гемолиз

- 71. Витамин В12 необходима для синтеза нуклеопротеинов, необходимых для созревания и деления ядер клеток. Витамин В9 (Фолиевая

- 72. Роль микроэлементов в кроветворении Медь, обеспечивающая лучшее всасывание железа в кишечнике и мобилизацию его резерва из

- 73. Селен, тесно воздействуя с витамином Е, защищает мембрану эритроцита от повреждения свободными радикалами. Цинк, почти 75%

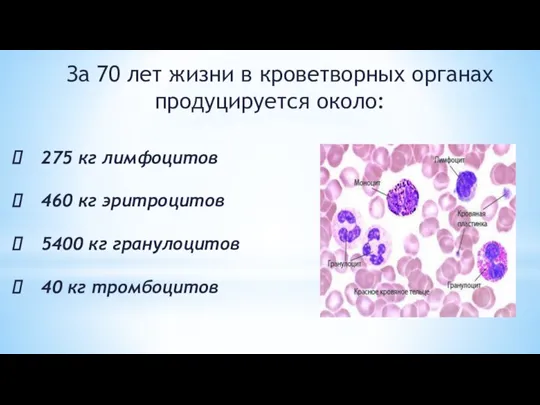

- 74. За 70 лет жизни в кроветворных органах продуцируется около: 275 кг лимфоцитов 460 кг эритроцитов 5400

- 75. Профилактика анемий

- 76. Анемия (αν с др.-греч. — «недостаток»; αιμία с др.-греч. — «кровь») или малокровие — группа клинико-гематологических

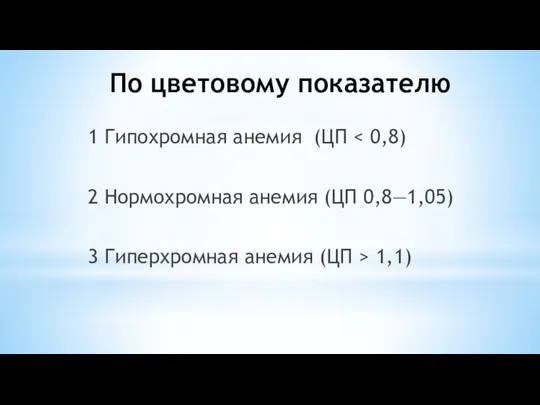

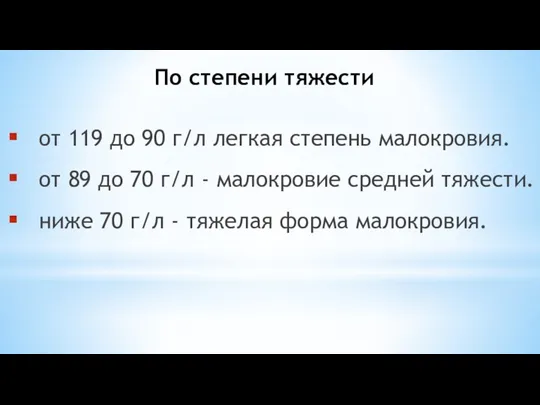

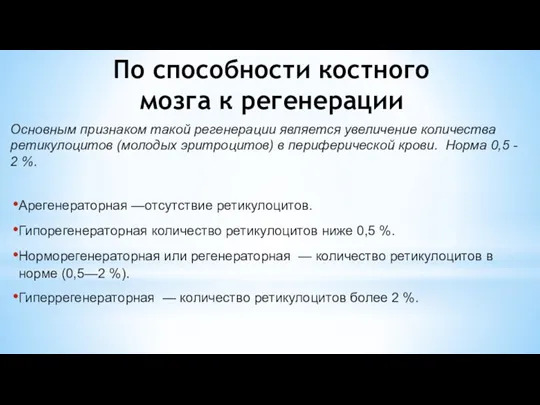

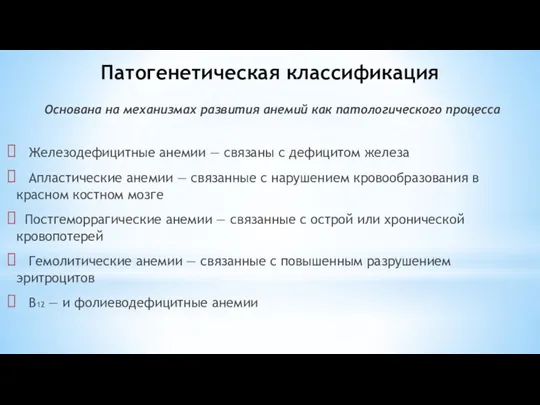

- 77. Классификация анемий 1. По цветовому показателю 2. По степени тяжести 3. По способности костного мозга к

- 78. По цветовому показателю 1 Гипохромная анемия (ЦП 2 Нормохромная анемия (ЦП 0,8—1,05) 3 Гиперхромная анемия (ЦП

- 79. По степени тяжести от 119 до 90 г/л легкая степень малокровия. от 89 до 70 г/л

- 80. По способности костного мозга к регенерации Основным признаком такой регенерации является увеличение количества ретикулоцитов (молодых эритроцитов)

- 81. Патогенетическая классификация Основана на механизмах развития анемий как патологического процесса Железодефицитные анемии — связаны с дефицитом

- 82. Анемии при хронических воспалениях При инфекциях: туберкулёз, бактериальный эндокардит, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс лёгкого, бруцеллёз, пиелонефрит, остеомиелит,

- 83. Основные механизмы развития анемии:

- 84. Основные механизмы развития анемии: Анемия как следствие нарушения образования нормальных эритроцитов и синтеза гемоглобина. Анемия как

- 86. Железодефицитные анемии

- 87. По данным ВОЗ скрытым дефицитом железа или клинически выраженной ЖДА страдает около 2 миллиардов человек. Из

- 88. Этиология. Основной причиной развития ЖДА является несоответствие между поступлением железа и его расходом (потерями), в результате

- 89. Меры первичной государственной и индивидуальной профилактики ЖДА

- 90. Меры государственной профилактики Если распространенность ЖДА в стране или регионе превышает 40%, эксперты ВОЗ рекомендуют проведение

- 91. Фортификация которая предусматривает обогащение железом наиболее употребляемых населением продуктов. Обычно в качестве таких 13 продуктов выбирают

- 92. К сожалению фортификация затруднена из-за отсутствия идеального пищевого продукта, хорошо переносимого соединения железа, а также проблем

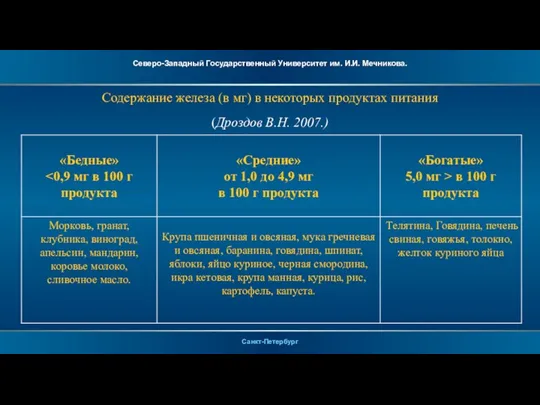

- 93. Содержание железа (в мг) в некоторых продуктах питания (Дроздов В.Н. 2007.)

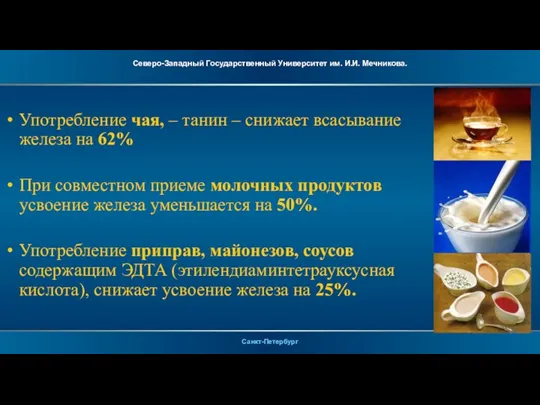

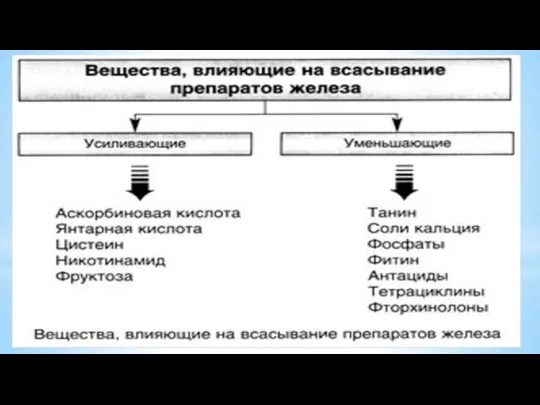

- 94. Употребление чая, – танин – снижает всасывание железа на 62% При совместном приеме молочных продуктов усвоение

- 95. Более эффективной считается профилактика ЖДА у населения, представляющего группы риска развития анемии. Этот вид профилактики получил

- 96. В настоящее время первичная профилактика дефицита железа в большинстве стран касаются: Детей раннего возраста. Беременных и

- 97. Наиболее показательным примером саплиментации является применение препаратов железа у беременных женщин для профилактики ЖДА.

- 98. Согласно рекомендациям ВОЗ, препарат железа в дозе 60 мг/кг в сутки применяют во II и III

- 99. В качестве блюд прикорма следует назначать красное мясо и овощи с высоким содержанием железа. В случае

- 100. Вторичная профилактика

- 101. Вторичная профилактика дефицита железа показана тем больным, у которых причина, приведшая к дефициту железа не устранена.

- 102. Вторичную профилактику дефицита железа (ранняя диагностика ЖДА) рекомендуется проводить при каждом обращении пациента к врачу, проведении

- 103. Универсальный скрининг. Определение концентрации Hb Оценку факторов риска развития ЖДА. Факторам риска относят: Низкий социально-экономический статус

- 104. Недостаточное питание Отставание в развитии Особые потребности, обусловленные состоянием здоровья. Дополнительные факторам риска

- 105. У всех небеременных женщин начиная с подросткового возраста, скрининг для выявления анемии проводят каждые 5–10 лет

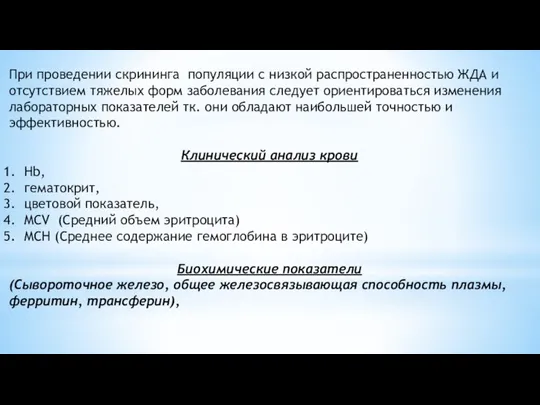

- 106. При проведении скрининга популяции с низкой распространенностью ЖДА и отсутствием тяжелых форм заболевания следует ориентироваться изменения

- 107. Выявление причины ЖДА. Распознавание причины развития ЖДА в каждом конкретном случае является конечным этапом диагностического поиска.

- 108. Лечение железодефицитной анемии Лечение больного ЖДА складывается из трех компонентов. Первым и основным действием врача должно

- 111. При выборе железосодержащего препарата для приёма внутрь учитывают: Количество двухвалентного железа Наличие в препарате веществ, улучшающих

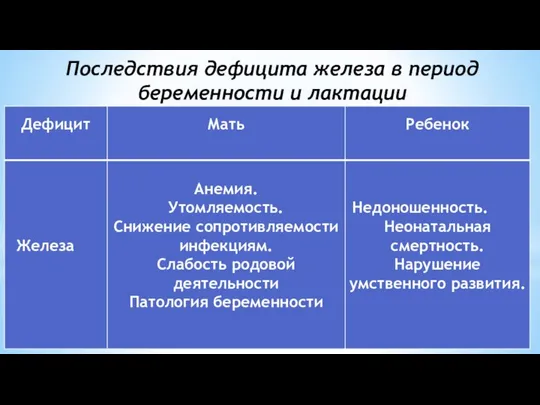

- 112. Последствия дефицита железа в период беременности и лактации

- 113. В12 и фолиеводефицитные анемии

- 114. B12-дефицитная анемия (устаревшее название) Перницио́зная анеми́я (от лат. perniciosus — гибельный, опасный) Мегалобластная анемия Болезнь Аддисона-Бирмера

- 115. Историческая справка. Первое описание этого заболевания сделал Кумбс в 1822 г. и назвал его тяжелым первичным

- 116. Через три года американский физиолог Кастл показал, что сырое мясо, печень, дрожжи, обработанные желудочным соком здорового

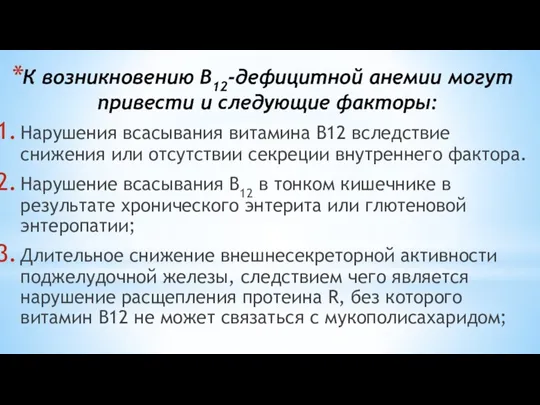

- 117. К возникновению В12-дефицитной анемии могут привести и следующие факторы: Нарушения всасывания витамина B12 вследствие снижения или

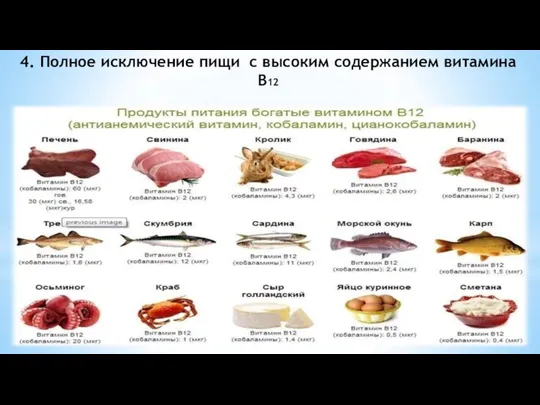

- 118. 4. Полное исключение пищи с высоким содержанием витамина В12

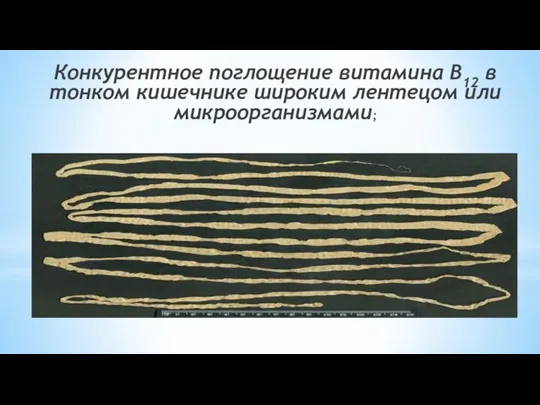

- 119. Конкурентное поглощение витамина В12 в тонком кишечнике широким лентецом или микроорганизмами;

- 120. Профилактика. Первичная профилактика своевременное и правильное лечение заболеваний желудка и кишечника, рациональное питание. При ботриоцефальной В12

- 121. Вторичная профилактика Показана во всех случаях развития В12 дефицитной анемии при которой причина не устранена. Показана

- 122. Фолиеводефицитные анемии дефицит витамина B9

- 123. Определение Анемии, обусловленные дефицитом фолиевой кислоты, характеризующиеся появлением в костном мозге мегалобластов, внутрикостномозговым разрушением эритроцитов, психическими

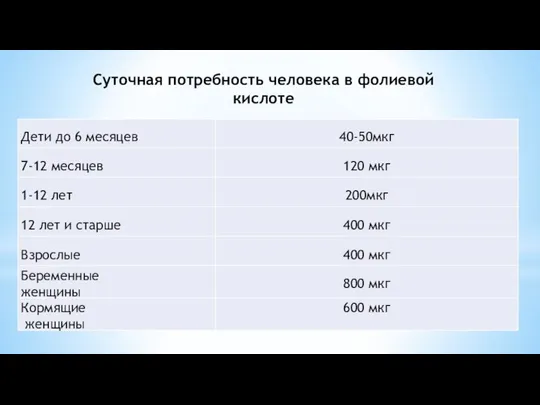

- 124. Суточная потребность человека в фолиевой кислоте

- 125. Функция фолиевой кислоты в организме

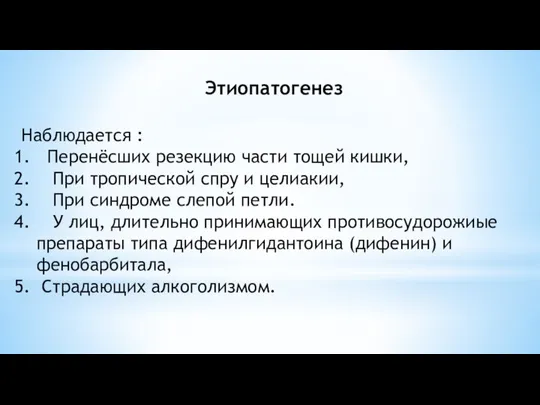

- 126. Этиопатогенез Наблюдается : Перенёсших резекцию части тощей кишки, При тропической спру и целиакии, При синдроме слепой

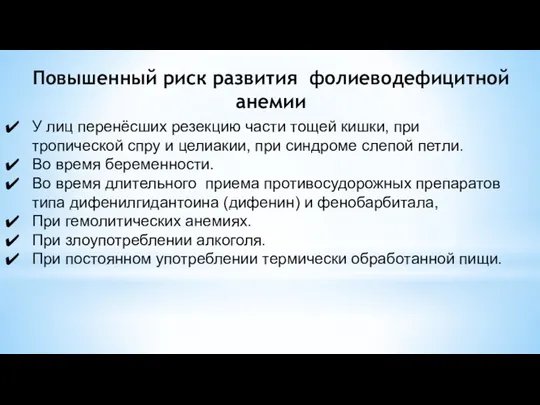

- 127. Повышенный риск развития фолиеводефицитной анемии У лиц перенёсших резекцию части тощей кишки, при тропической спру и

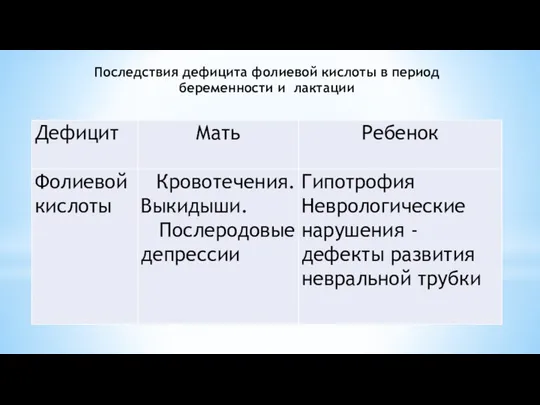

- 128. Последствия дефицита фолиевой кислоты в период беременности и лактации

- 129. Профилактика Должна проводиться и лиц страдающих наследственными и приобретенными формами гемолитической анемии, талассемии. Доза фолиевой кислоты

- 130. В профилактическом приеме фолиевой кислоты нуждаются беременные, больные с талассемией, гемолитической анемией. В целях предупреждения патологии

- 131. Апластическая анемия (АА)

- 132. Определение АА -состояние, при котором резко угнетено кроветворение, то есть имеет место аплазия (гипоплазия) костного мозга,

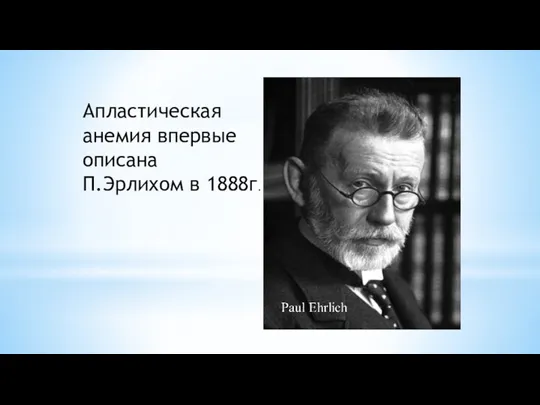

- 133. Апластическая анемия впервые описана П.Эрлихом в 1888г.

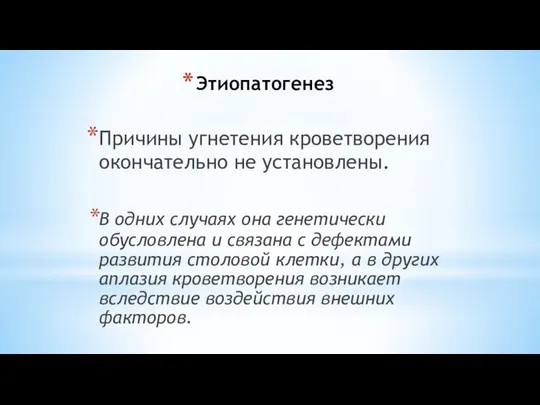

- 134. Этиопатогенез Причины угнетения кроветворения окончательно не установлены. В одних случаях она генетически обусловлена и связана с

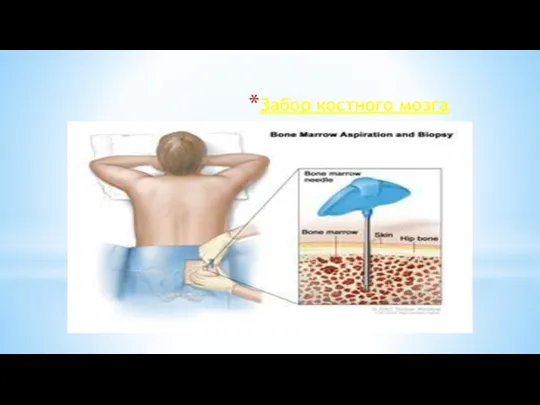

- 135. Забор костного мозга

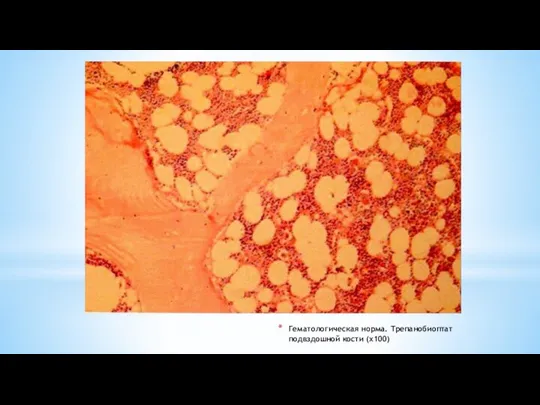

- 136. Гематологическая норма. Трепанобиоптат подвздошной кости (х100)

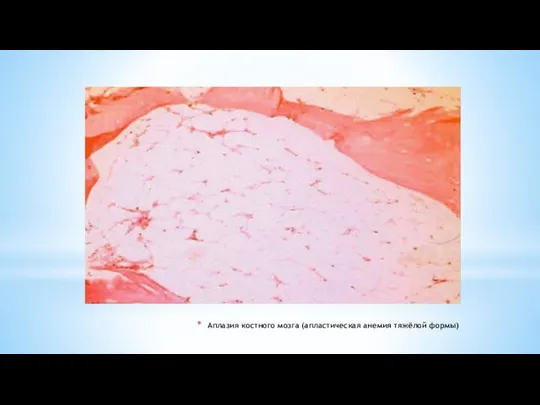

- 137. Аплазия костного мозга (апластическая анемия тяжёлой формы)

- 138. Первичная профилактика. Соблюдение техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения, бензолом и другими красителями, Контроль

- 139. Вторичная профилактика Для предупреждения ухудшения состояния пациентов, у которых заболевание уже развилось, применяется вторичная профилактика, которая

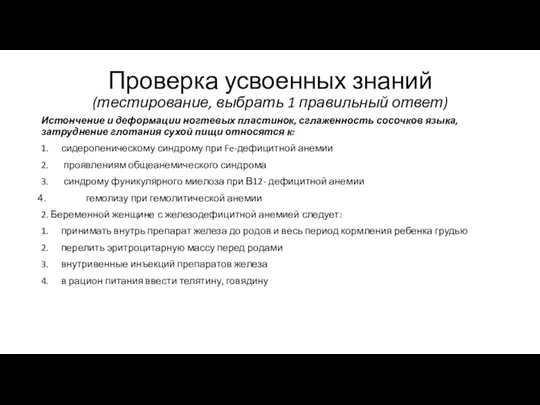

- 140. Проверка усвоенных знаний (тестирование, выбрать 1 правильный ответ) Истончение и деформации ногтевых пластинок, сглаженность сосочков языка,

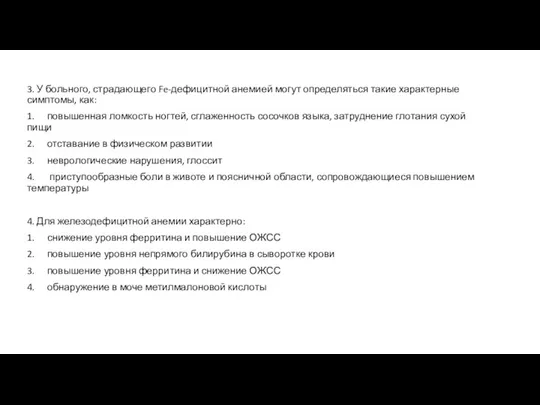

- 141. 3. У больного, страдающего Fe-дефицитной анемией могут определяться такие характерные симптомы, как: 1. повышенная ломкость ногтей,

- 142. 5. Нормальный показатель уровня гемоглобина крови 1. 120-150 г/л. 2. 100-120 г/л. 3. 140-160 г/л. 4.

- 143. 8. Самой частой причиной железодефицитной анемией у мужчин является: 1. кровопотеря из желудочно-кишечного тракта 2. атрофический

- 145. Скачать презентацию

Дыхание в высокогорных условиях

Дыхание в высокогорных условиях Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Деменция. Болезнь Альцгеймера

Деменция. Болезнь Альцгеймера Болезнь Шмалленберга

Болезнь Шмалленберга О вакцинации против COVID-19

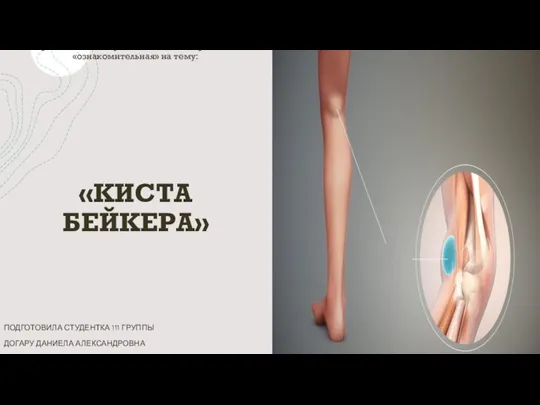

О вакцинации против COVID-19 Киста Бейкера

Киста Бейкера Злокачественная гипертермия: что мы можем и чего пока не можем в России

Злокачественная гипертермия: что мы можем и чего пока не можем в России Бронхиты. Дыхательная недостаточность

Бронхиты. Дыхательная недостаточность Детские болезни

Детские болезни Кламмер жүйесі

Кламмер жүйесі Багульник болотный

Багульник болотный Технологии остеосинтеза костей конечностей, таза и позвоночника. Прямая и непрямая репозиция

Технологии остеосинтеза костей конечностей, таза и позвоночника. Прямая и непрямая репозиция Визуализация медицинских данных

Визуализация медицинских данных Phylogeographic analysis of hepatitis A virus in Russia

Phylogeographic analysis of hepatitis A virus in Russia Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом СДР I типа, РДС

СДР I типа, РДС Консервативное лечение острых средних отитов у детей

Консервативное лечение острых средних отитов у детей Лекция_10

Лекция_10 Безоперационная методика омоложения и выравнивания кожи!

Безоперационная методика омоложения и выравнивания кожи! Карциноид яичников

Карциноид яичников Профилактическая защитная обувь для рысака

Профилактическая защитная обувь для рысака Эдвард-Дженнер. Жоден лікар не врятував життя такій значній кількості людей, як цей чоловік

Эдвард-Дженнер. Жоден лікар не врятував життя такій значній кількості людей, як цей чоловік Первая помощь при обморожениях, ожогах кожи

Первая помощь при обморожениях, ожогах кожи Виды динамической непроходимости. Спастическая и паралитическая

Виды динамической непроходимости. Спастическая и паралитическая Функциональные исследования при тредмил-тесте

Функциональные исследования при тредмил-тесте Бруцеллез: Микробиология и свойства возбудителей

Бруцеллез: Микробиология и свойства возбудителей История развития психопатологии в России и зарубежных странах

История развития психопатологии в России и зарубежных странах Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)