Слайд 2ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Эпидемиологические факторы развития рака шейки матки во время беременности такие же, что

и среди небеременных женщин.

Наиболее значимым фактором является HPV инфекция с относительным риском развития рака от 4 до 10.

Рак шейки матки занимает 1-е место среди опухолей, ассоциированных с беременностью.

Частота встречаемости данной патологии составляет от 1 до 13 случаев на 10 000 беременностей (Hacker N.F. etal., 1982; Creasman W.T., 2001).

У больных раком шейки матки сочетание с беременностью встречается в 1—3% (каждый 50-й случай). Средний возраст больных — 30 лет, причем среди женщин до 35 лет такое сочетание наблюдается в 30%,а до 45 лет - в 23% (Бохман Я.В., 1981).

Исследования последних лет выявили пропорциональное увеличение частоты HPV во время беременности (28-31%) по сравнению с небеременными (12,5%-18,6%)

Слайд 4ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

В дополнение к HPV инфекции отсутствие регулярного цитологического скрининга является важным

фактором в развитии инвазивного рака шейки матки. Молодые женщины, как вне беременности, так и во время беременности должны подвергаться рутинному цитологическому скринингу.

По данным J. Lurain, D. Gallup, в среднем у 1,3 – 2,2% акушерских пациенток выявляется клеточная атипия.

В современной диагностике РШМ важное значение имеет организация качественной цитологической диагностики, т. е. активного цитологического скрининга, достоверность которого не зависит от стадии заболевания и может составлять 89,7–96,3% . (Комарова Л. Е. Профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки // Практическая медицина. – 2009. – № 4 (36). – С. 15–16.)

Слайд 5МАЗОК ПО ПАПАНИКОЛАУ

Мазок по Папаниколау (Pap-тест) – один из эффективных методов выявления

рака шейки матки и предшествующих ему состояний. Внедрение цитологического метода скрининга (Рар-теста) в США, Европе, Австралии позволило снизить заболеваемость раком шейки матки за последние 40–50 лет на 80–90%. Поскольку прогрессия ПВИ в РШМ занимает долгое время (7–15 лет), то цель такого скрининга – диагностировать болезнь на ранней стадии и вылечить ее еще на стадии предрака. Цитологический скрининг признан классическим методом и рекомендован ВОЗ для проведения в масштабах национальных программ. (Прилепская В.Н., Роговская С.И. Новые технологии профилактики рака шейки матки. В кн.: Патология шейки матки и генитальной инфекции. М.: МЕДпресс-информ, 2008. С. 8-14.)

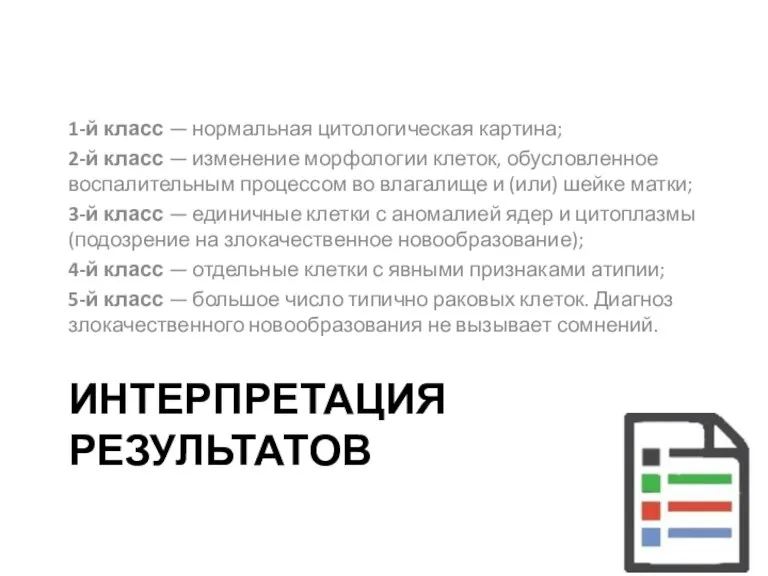

Слайд 6ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

1-й класс — нормальная цитологическая картина;

2-й класс — изменение морфологии клеток, обусловленное воспалительным

процессом во влагалище и (или) шейке матки;

3-й класс — единичные клетки с аномалией ядер и цитоплазмы (подозрение на злокачественное новообразование);

4-й класс — отдельные клетки с явными признаками атипии;

5-й класс — большое число типично раковых клеток. Диагноз злокачественного новообразования не вызывает сомнений.

Слайд 7КОЛЬПОСКОПИЯ

Показана всем женщинам с визуально изменённой шейкой матки, а также при наличии

отклонений от нормы по данным цитологического исследования, независимо от подтверждения наличия ВПЧ-инфекции.

Выделяют пять классов кольпоскопических картин:

нормальные,

анормальные,

неясные (неудовлетворительная кольпоскопия),

подозрительные на рак

смешанные

Кольпоскопическими признаками ПВИ шейки матки могут быть ацетобелый эпителий, пунктация, мозаика после обработки уксусом, атипические сосуды, йоднегативные участки после обработки раствором Люголя, гиперкератоз.

В связи с большим разнообразием проявлений субклинической инфекции специфического комплекса кольпоскопических картин нет, но несмотря на неспецифичность кольпоскопии несомненным её достоинством является возможность выявления различных типов эпителия, оценки размеров и качества патологических образований, состояния сосудистого рисунка и возможность прицельно произвести биопсию ткани с наиболее атипически изменённых участков.

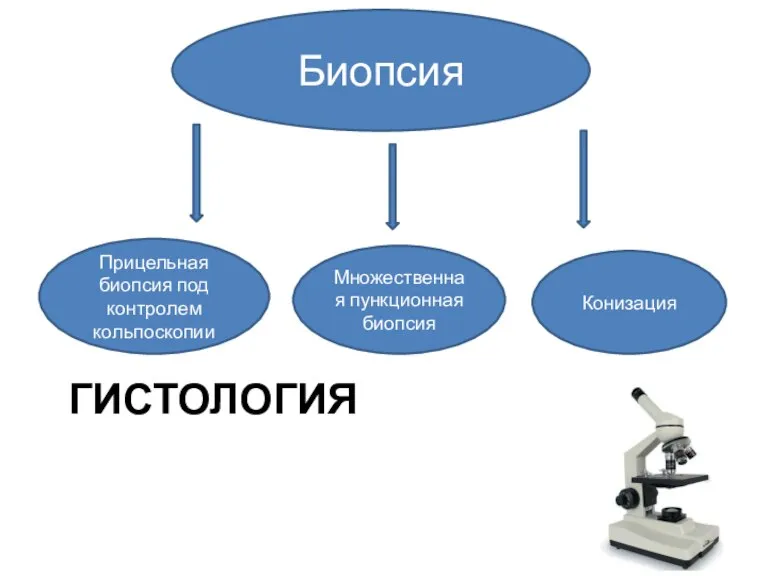

Слайд 8ГИСТОЛОГИЯ

Биопсия

Прицельная биопсия под контролем кольпоскопии

Множественная пункционная биопсия

Конизация

Слайд 9МНОЖЕСТВЕННАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ

При пункционной биопсии материал для исследования получают путем пункции. При

множественной пункционной биопсии материал берут с помощью толстой иглы из нескольких участков.

Низкая вероятность осложнений

Высокая частота ошибочных заключений (от 6% до 25%)

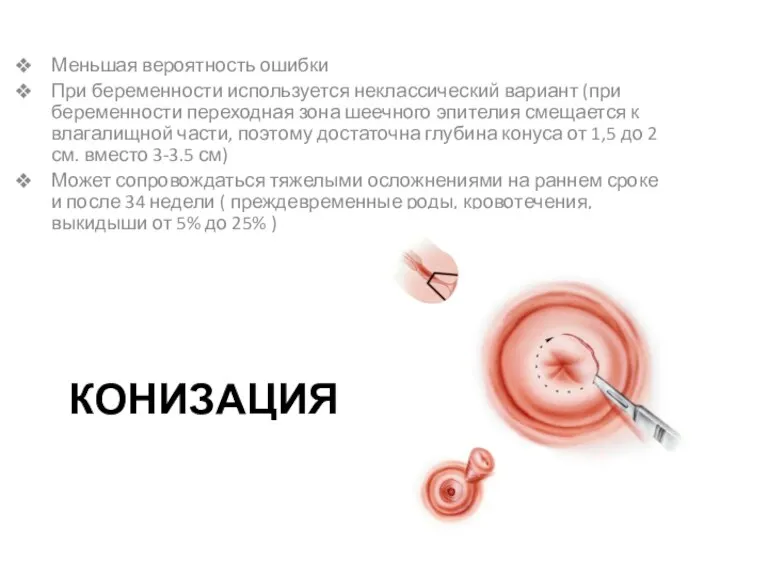

Слайд 10КОНИЗАЦИЯ

Меньшая вероятность ошибки

При беременности используется неклассический вариант (при беременности переходная зона шеечного

эпителия смещается к влагалищной части, поэтому достаточна глубина конуса от 1,5 до 2 см. вместо 3-3.5 см)

Может сопровождаться тяжелыми осложнениями на раннем сроке и после 34 недели ( преждевременные роды, кровотечения, выкидыши от 5% до 25% )

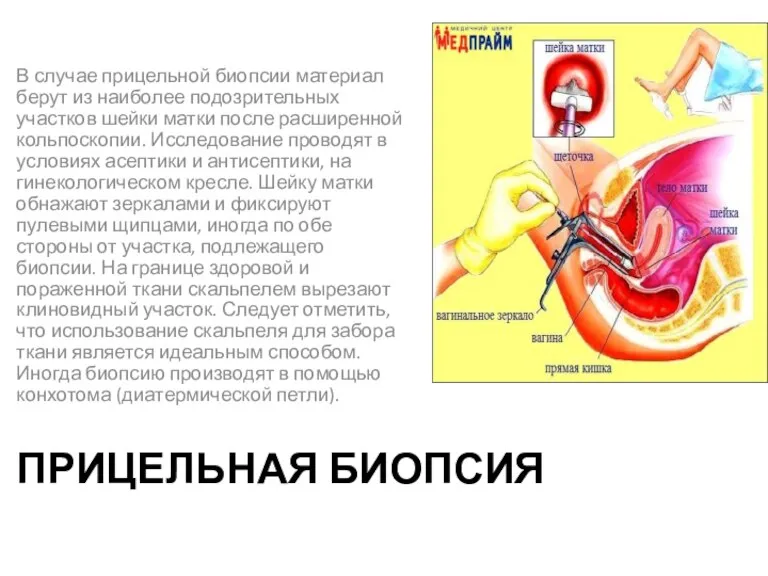

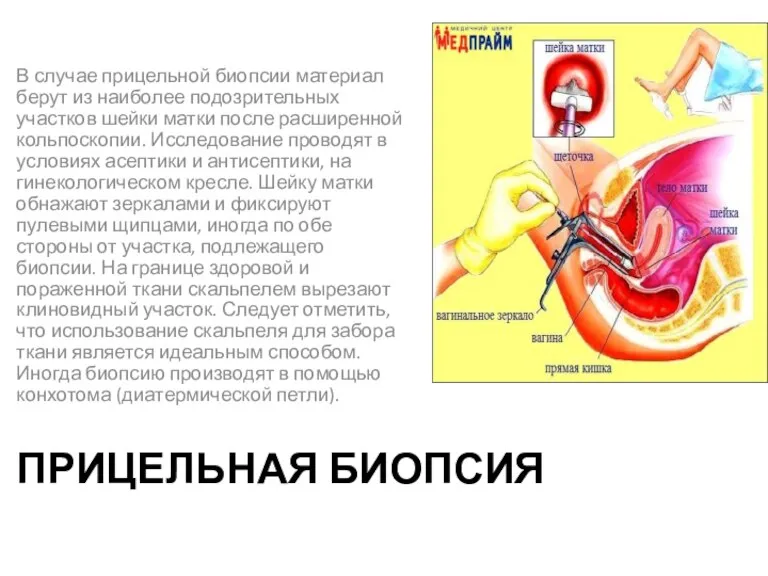

Слайд 11ПРИЦЕЛЬНАЯ БИОПСИЯ

В случае прицельной биопсии материал берут из наиболее подозрительных участков шейки

матки после расширенной кольпоскопии. Исследование проводят в условиях асептики и антисептики, на гинекологическом кресле. Шейку матки обнажают зеркалами и фиксируют пулевыми щипцами, иногда по обе стороны от участка, подлежащего биопсии. На границе здоровой и пораженной ткани скальпелем вырезают клиновидный участок. Следует отметить, что использование скальпеля для забора ткани является идеальным способом. Иногда биопсию производят в помощью конхотома (диатермической петли).

Слайд 12ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ

По классификации ВОЗ (1982) различают три степени CIN:

1. CIN 1

(слабая степень, 1 степень) представляет собой незначительные нарушения дифференцировки эпителия с умеренной пролиферацией клеток базального слоя. Имеется умеренный койлоцитоз и дискератоз. Изменения захватывают не более 1/3 толщи эпителиального пласта, начиная от базальной мембраны. Диагностика данной формы дисплазии при проведении цитологического исследования может быть затруднена, поскольку изменения расположены глубоко и забор материала не гарантирует того, что пораженные клетки будут взяты для исследования.

2. CIN 2 (умеренная степень, 2 степень) характеризуется более выраженными изменениями. Поражение при этом занимает ½ толщи эпителиального пласта, начиная от базальной мембраны. Как правило, имеется койлоцитоз и дискератоз, однако 2 степень дисплазии может быть и без них.

3. CIN 3 (тяжелая степень дисплазии, 3 степень). При такой форме поражено более 2/3 эпителиального пласта. Морфологически имеются значительные изменения клеток в виде нарушений взаимоотношений клеточного расположения, гигантские гиперхромные ядра, появление патологических митозов.

Т 1.МК (1)

Т 1.МК (1) Охрана репродуктивного здоровья

Охрана репродуктивного здоровья Серологический метод исследования

Серологический метод исследования Синдром Дресслера

Синдром Дресслера Неспецефический язвенный колит

Неспецефический язвенный колит XYY-syndrome

XYY-syndrome Новітні методи лікування цукрового діабету

Новітні методи лікування цукрового діабету CeraVe — зволожуючий крем

CeraVe — зволожуючий крем Анафилактический шок у детей

Анафилактический шок у детей Жедел Аппендициттің атипиялық түрлері

Жедел Аппендициттің атипиялық түрлері Конфликт биомедицинской этики и религии

Конфликт биомедицинской этики и религии Ветряная оспа

Ветряная оспа Антигипертензивные средства

Антигипертензивные средства Лечение среднего кариеса. Техника наложения постоянной пломбы из композита химического и светового отверждения

Лечение среднего кариеса. Техника наложения постоянной пломбы из композита химического и светового отверждения Дезинфекция и стерилизация инструментов

Дезинфекция и стерилизация инструментов Захворювання гіпофізу. Шаблон

Захворювання гіпофізу. Шаблон Прогрессирующие мышечные дистрофии

Прогрессирующие мышечные дистрофии Парентеральный путь введения лекарственных средств

Парентеральный путь введения лекарственных средств О возможностях использования отраслевых медицинских учреждений

О возможностях использования отраслевых медицинских учреждений Особенности внимания младших школьников с детским церебральным параличом

Особенности внимания младших школьников с детским церебральным параличом 1

1 Акция, посвященая международному году медицинской сестры и акушерки

Акция, посвященая международному году медицинской сестры и акушерки Головная боль. Классификация головной боли

Головная боль. Классификация головной боли Технологии логопедического воздействия при дислалии

Технологии логопедического воздействия при дислалии Питание в пожилом возрасте

Питание в пожилом возрасте Принципы здорового питания

Принципы здорового питания Переломы

Переломы Науқастың жасына карай жоғарғы тірек-қимыл жұйесінің бұғана сынығын емдеу тактикасы

Науқастың жасына карай жоғарғы тірек-қимыл жұйесінің бұғана сынығын емдеу тактикасы