Слайд 2Название «комплексный регионарный болевой синдром» (КРБС) утверждено международной ассоциацией по изучению боли

в 1994 г. и сменило старые названия этого синдрома:

-рефлекторная симпатическая дистрофия;

-симпатический поддерживаемый болевой синдром;

-альгодистрофия;

-атрофия Зудека;

-каузалгия.

Слайд 3Это заболевание известно еще с глубокой древности, сопровождая войной, спортивные состязания и

охоту - все те мероприятия, при которых люди получали раны и травмы, на фоне психоэмоционального возбуждения боли продолжались после заживления ран долгие годы..

Слайд 4Еще вVI до нашей эры в «Илиаде» Гомер называл непрекращающиеся боли в

ранах у воинов «algos», а Софокл описывал «causos» - жгучие боли в ноге у старого воина Филосета - как «живое существо, питающееся страданиями своей жертвы и становящееся сильнее по мере того как больной слабеет».

Слайд 5Примечателен факт, что использующееся для описания болей греческое слово «apotibatos» (неприкасаемый) отражает

сущность аллодинии - наиболее яркого феномена КРБС. Примечательно что Гиппократ ввел слово «causos» в медицинскую терминологию обозначив им стойкие жгучие боли. Ввиду высокой степени «милитаризированности» КРБС неудивительно, что самые известные исследователи этого заболевания были военными хирургами.

Слайд 6Силас Вейр Митчелл считался главным специалистом по посттравматическим невралгиям в армии Конфедерации

во время гражданской войны в США. Это он вслед за Гиппократом использовал термин «каузалгия» и, считая что все, что усиливает кровообращение - усиливает боль, лечил это состояние длительной иммобилизацией и инъекциями морфия прямо в пораженную конечность.

В 1900 г. П. Зудек описал «каузалгический» болевой синдром у людей, перенесших перелом запястья с последующей иммобилизацией.

Слайд 7Французский хирург Рене Лериш практиковавший во время Первой мировой войны, будучи уверенным

в ведущей роли сосудистого спазма в генезе каузалгии, проводил сим-патэктомию, удаляя 12 см адвентиции плечевой артерии. В мирной жизни он продолжил свои эксперименты, используя резекцию верхнего шейного ганглия для лечения стенокардии. И, несмотря на то, что в дальнейшем Р.Лериш отказался от своей гипотезы, «симпатическая» концепция «рефлексалгии» продолжала доминировать еще 100 лет. После Второй мировой войны Дж.Эванс ввел термин «рефлекторная симпатическая дистрофия», просуществовавший до 1994 г.

Слайд 8Не смотря на длительную историю изучения КРБС, до настоящего времени в ряду

хронических болевых синдромов это заболевание является одним из наиболее загадочных.

Во-первых, развитие патологических изменений и боли происходит не в месте повреждающего воздействия, а всегда дистальнее его и не соответствует степени повреждения периферической нервной системы по выраженности и распространи.

Во-вторых, при одинаковом повреждающем воздействии формирование КРБС происходит далеко не у всех людей, подвергшихся такому воздействию, а лишь в небольшом числе случаев и, при неадекватном лечении, грозит стойкой инвалидизацией.

В-третьих, лишь в половине, а то и в меньшей части случаев, при одинаковых терапевтических подходах, удается добиться положительного эффекта.

Слайд 9Отмечается взаимосвязь между типом болевого синдрома и характером травмы - при прямой

травме доминируют жгучие боли, а при непрямой травме и позиционном сдавлении чаще возникают ноющие боли Точных данных об эпидемиологии КРБС нет, но известно, что синдром развивается у 5-21 человек на 100 000 входящих в группу риска, т.е. перенесших травмы, операции, переломы или поражения периферических нервов.

В период военных действий и стихийных катастроф распространенность КРБС повышается в несколько раз - до 50 на 100 000. Это подчеркивает еще одну особенность заболевания: одинаковое по выраженности, локализации и длительности травмирующее воздействие вызывает развитие КРБС у одних людей, а у других — нет.

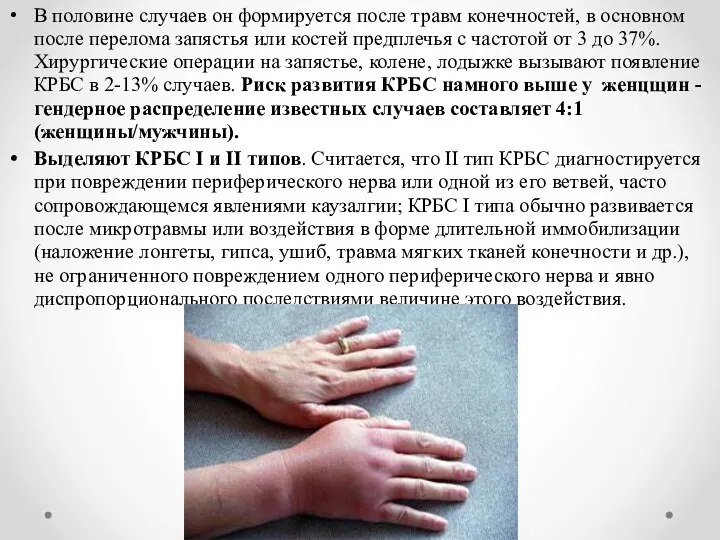

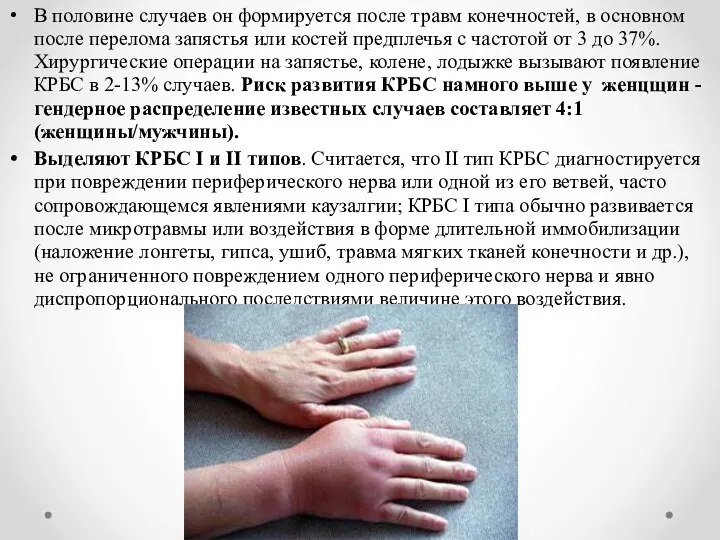

Слайд 10В половине случаев он формируется после травм конечностей, в основном после перелома

запястья или костей предплечья с частотой от 3 до 37%. Хирургические операции на запястье, колене, лодыжке вызывают появление КРБС в 2-13% случаев. Риск развития КРБС намного выше у женцщин - гендерное распределение известных случаев составляет 4:1 (женщины/мужчины).

Выделяют КРБС I и II типов. Считается, что II тип КРБС диагностируется при повреждении периферического нерва или одной из его ветвей, часто сопровождающемся явлениями каузалгии; КРБС I типа обычно развивается после микротравмы или воздействия в форме длительной иммобилизации (наложение лонгеты, гипса, ушиб, травма мягких тканей конечности и др.), не ограниченного повреждением одного периферического нерва и явно диспропорционального последствиями величине этого воздействия.

Слайд 11Основные проявления КРБС, лежащие в основе диагностических критериев, заключаются в развитии в

пределах одной конечности, чаше в дистальных ее отделах, болевого синдрома в виде чувства жжения, ноющих или ломящих болей в сочетании с чувствительными нарушениями (гипо- или анестезией, гиперпатией, аллодинией, т.е. восприятием стимуляции любой модальности как болевой), вегетативно-трофическими расстройствами (отеком, изменением окраски кожных покровов, локальным изменением кожной температуры, нарушением

потоотделения, изменением скорости роста ногтей и волос, локальным остеопорозом) и расстройствами движений в форме различной степени выраженности пареза. Указанные явления развиваются в разные временные отрезки, что позволяет выделять стадийность течения КРБС, хотя она может выявляться далеко не у каждого больного, так как возможно возникновение спонтанной ремиссии.

Слайд 12На первой стадии в клинической картине доминируют спонтанные и стимулозависимые боли, в

том числе тактильная аллодиния, а также отеки и избиение окраски кожных покровов. На второй стадии преобладают вегетативные и двигательные нарушения, а болевой синдром уменьшается. На третьей стадии спонтанные боли часто меняют характер (становятся не жгучими, а ноющими) или исчезают, остаются вегетативные нарушения, возникают мышечные контрактуры, могут быть тремор и явления дистонии в пораженной конечности, значительно снижается силы мышц. В этот период возрастает опасность появления инфицированных язв с угрозой ампутации конечности. В целом можно сказать, что стадийность отражает первоначальное появление симпатической гиперактивности и болевого синдрома, которые сменяются утратой функции симпатической системой, трансформацией болевого синдрома и появлением выраженных двигательных нарушений.

Слайд 13В трети случаев отмечено, что жгучие боли спустя 6 мес. и более

от начала заболевания могут переходить в ноющие; обратная динамика -переход ноющих болей в жгучие - не наблюдается.

Чувствительные нарушения в виде гипо- или анестезии в зоне иннервации пораженного нерва отмечаются у всех больных, а в виде тактильной аллодинии (болевое ощущение, возникающее при тактильной стимуляции) и температурной гиперестезии - в большинстве случаев. Аллодиния чаще наблюдается при жгучих болях. Ее локализация выходит далеко за границы зоны чувствительной иннервации поврежденных нервов, что указывает на дисфункцию более проксимальных уровней ноцицептивной системы.

Слайд 14Двигательные нарушения в пораженной конечности также не однородны: наблюдаются парезы различной степени,

от легкой до глубокой, но не до плегии. Сухожильные рефлексы на пораженной конечности, как правило, повышены (в 80% случаев). Почти в 90% случаев отмечается повышение мышечного тонуса в пораженной конечности, которое может сочетаться с тремором, формированием анталгической установки, дистонией.

Первый симптом, на который обращают внимание пациенты, — это появление тугоподвижности в кисти или стопе, что описывается «как будто конечность смазана клеем». Т.е. объем пассивных движений в конечности сохранен, а активные — затруднены с последующим нарастанием тугоподвижности в дистальных отделах конечности и появлением ограничения не только активных, но и пассивных движений.

Слайд 15Процесс также обусловлен наличием болевого синдрома, усиливающегося при движении, периферическим парезом, связанным

с повреждением нерва, отеком. В 70% случаев развиваются мышечные контрактуры, причем 40% всех контрактур развиваются уже на ранних сроках заболевания - в первые 3 месяца. Развитие контрактуры является динамическим процессом, и ее выраженность нарастает во времени с формированием стойких необратимых изменений, а иногда полного анкилоза мелких суставов. Важным компонентом двигательных нарушений являются расстройства регуляции моторики. Отмечено, что у пациентов после купирования болевого синдрома и уменьшения степени периферического пареза развивается состояние, напоминающее синдром одностороннего игнорирования. Это проявляется тем, что пациенты избегают использования пораженной конечности, объясняя это определенными затруднениями, или вообще не могут дать объяснения причины ограничения движений в конечности. Характерно, что движения, вызывающие наибольшие затруднения в пораженной конечности, оказываются также недостаточными и в здоровой.

Слайд 16Диагностическими критериями КРБС являются:

1) постоянная боль невропатического характера и несоответствие выраженности боли

тяжести инициирующего повреждения;

2) наличие, по крайней мере, одного симптома из каждой группы:

• сенсорная симптоматика (парестезии, гипалгезия, температурная гипестезия, гипералгезия, аллодиния);

• вегетативно-трофическая симптоматика (температурная асимметрия, асимметричное изменение цвета кожи, асимметричный отек и изменение потоотделения, изменения волос, ногтей, кожи);

• двигательная симптоматика (уменьшение объема движений, слабость, тремор, дистония).

Слайд 17Диагностика КРБС основана на клинических проявлениях заболевания и данных инструментальных исследований, к

которым можно

отнести рентгенологическую и ультразвуковую денситометрию и костную сцинтиграфию для выявления остеопороза, МРТ для выявления распространенности отечности в тканях (глубокая соединительная ткань, мышцы, периартикулярные ткани) и термографию для выявления температурной асимметрии конечностей.

В диагностике состояния периферических отделов симпатической нервной системы наиболее достоверным тестом является исследование вызванных кожных симпатических потенциалов (ВКСП), в основе которого лежит повышение кожной проводимости при выделении жидкости потовыми железами в ответ на раздражение электрическим током. Снижение амплитуды или отсутствие ВКСП свидетельствует о наличии симпатической дисфункции.

Слайд 18Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов может с высокой степенью достоверности выявить невропатический характер

боли, поэтому широко применяется в диагностике КРБС, что вряд ли можно сказать о функциональной МРТ, которая используется лишь в научных исследованиях.

Рентгенография костей пораженной конечности выявляет особый характер остеопороза при КРБС. Она применяется для дифференциальной диагностики поздних стадий КРБС и артритов, при которых выявляется диффузный остеопороз. Наиболее достоверным для ранней диагностики КРБС считается метод трехфазной остеосцинтиграфии, с помощью которого обнаруживается снижение накопления короткоживущего радиоактивного изотопа технеция в паренхиматозной части кости вследствие вазоконстрикции и трофических нарушений.

Инвазивные тесты, включающие локальное или системное введение ганглиоблокаторов, считаются достоверными, если позволяют снизить интенсивность болевого синдрома при КРБС более чем на 50%. Блокада региональных симпатических узлов (чаще звездчатого) должна проводиться вначале изотоническим раствором (плацебо) и только потом уже при отсутствии плацебо-эффекта — лидокаином.

Слайд 19 Лечение КРБС должно формироваться с учетом центральных и периферических механизмов, а

также в зависимости от стадии заболевания.

Первая группа препаратов, воздействующих на центральные механизмы ноцицепции, используется для обезболивания:

-антиконвульсанты и антидепрессанты (амитриптилин до 75 мг/сут., финлепсин в дозе до 600-800 мг/сут., габапентин 1800-3600 мг/сут., прегабалин 300—600 мг/сут.).

-Локальные аппликации 5% раствора капсаици-на на 1—2 мин приносят облегчение на 2-3 ч преимущественно при жгучих болях. --Нестероидные противовоспалительные препараты (кетопрофен 100-200 мг/сут.) эффективны при глубоких ноющих болях и статической гипералгезии.

Слайд 20 Вторая группа — это препараты, влияющие на вегетативно-трофические функции:

-В-адреноблокаторы (анаприлин

- 60 мг/сут.),

-блокаторы кальциевых каналов (коринфар -30 мг/сут.); -глюкокортикоиды (преднизолон в дозе 40-60 мг/сут. с делением дозы на 4 приема) эффективно предотвращают образование контрактур.

В качестве средств симптоматической терапии используют -диуретики,

-вазоактивные,

-венотонические,

-метаболические препараты.

На любой стадии заболевания обязательны активная мобилизация конечности, ЛФК, физиотерапия.

Правильное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Правильное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки Система здравоохранения. Направления по оказанию первой медицинской помощи

Система здравоохранения. Направления по оказанию первой медицинской помощи основы трансфузиологии

основы трансфузиологии Становление и развитие медицины

Становление и развитие медицины Заболевания нервной системы и их профилактика

Заболевания нервной системы и их профилактика Поль Брегг. Герберт Шелтон. Лечебное голодание

Поль Брегг. Герберт Шелтон. Лечебное голодание Айырша бездің топографиялық анатомиясы. Балалардағы ерекшеліктері

Айырша бездің топографиялық анатомиясы. Балалардағы ерекшеліктері Иммуномодуляторы

Иммуномодуляторы Болезни нервной системы

Болезни нервной системы Бронхоскопия

Бронхоскопия Сердечно-легочная реанимация в педиатрии

Сердечно-легочная реанимация в педиатрии Влияние вредных химических факторов на здоровье медицинского персонала. Химические факторы

Влияние вредных химических факторов на здоровье медицинского персонала. Химические факторы Синдром Шарпа

Синдром Шарпа Причины травматизма в школьном возрасте и пути их предотвращения

Причины травматизма в школьном возрасте и пути их предотвращения С-реактивный белок

С-реактивный белок Комплексная профилактика стоматологических заболеваний

Комплексная профилактика стоматологических заболеваний Эффективность в системе здравоохранения

Эффективность в системе здравоохранения Лечебная физическая культура при неврозах

Лечебная физическая культура при неврозах Вирус бешенства

Вирус бешенства Иммуногистохимическая верификация нейродегенеративных изменений у мышей в двух моделях болезни

Иммуногистохимическая верификация нейродегенеративных изменений у мышей в двух моделях болезни Заболевания молочной железы

Заболевания молочной железы Shablon_ot_SGMU1

Shablon_ot_SGMU1 Іс туралы есеп. 15 тістердің орта тісжегісі, 17, 16 тістің терең тісжегісі

Іс туралы есеп. 15 тістердің орта тісжегісі, 17, 16 тістің терең тісжегісі Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Полиомиелит

Полиомиелит Дрозофиладағы рецессивті, жыныстық-генетикалық, өлімге әкелетін мутацияны анықтау және мөлшерлеу. Меллер-5 және ClD әдістері

Дрозофиладағы рецессивті, жыныстық-генетикалық, өлімге әкелетін мутацияны анықтау және мөлшерлеу. Меллер-5 және ClD әдістері Көз жарақаттары

Көз жарақаттары Жировая эмболия

Жировая эмболия