Содержание

- 2. План лекции Современные правила переливания крови и ее компонентов Донорство Антигены крови Компоненты и препараты крови

- 3. Трансфузиология – отрасль медицинской науки, изучающая способы и средства управления функциями организма путём воздействия на него

- 4. Первый период истории трансфузиологии. В древности были попытки использовать кровь для лечения различных заболеваний, так как

- 5. Второй период истории трансфузиологии. Новый этап в истории переливания крови начинается открытием в 1628 г. Вильямом

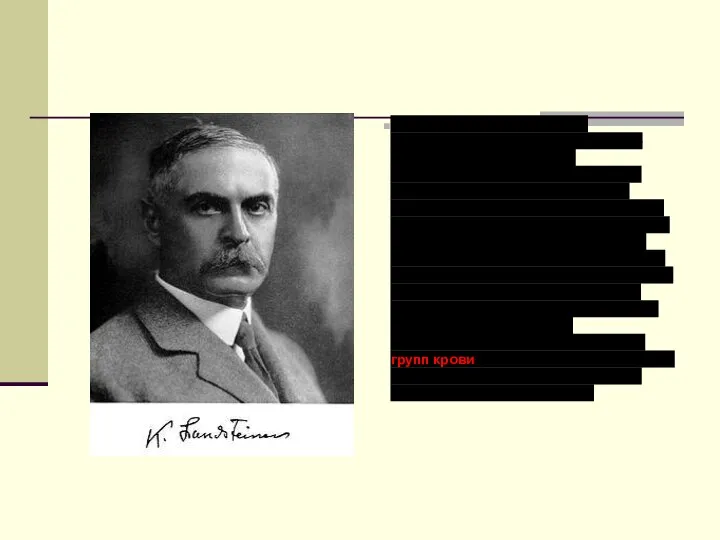

- 6. Большое значение в развитии гемотрансфузиологии имело открытие австрийского ученого Карла Ландштейнера, который обнаружил в крови разных

- 7. Первое упоминание о переливании крови в отечественной литературе принадлежит С. Ф. Хотовицкому (1796—1885) и относится к

- 8. В XIX в., по подсчету Линденбаума, в России произведено около 60 лечебных переливаний крови. Развитию этого

- 9. Начало ХХ века. Прямое переливание крови от человека к человеку

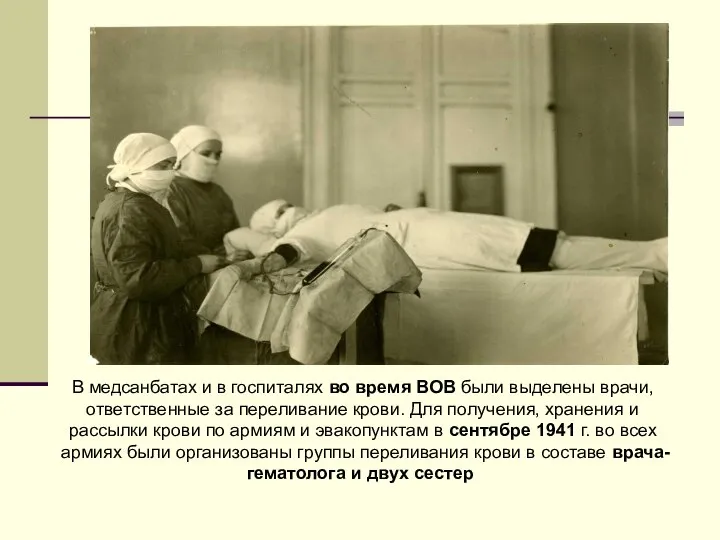

- 10. В медсанбатах и в госпиталях во время ВОВ были выделены врачи, ответственные за переливание крови. Для

- 11. Врач -трансфузиолог Плазмаферез Трансплантация стволовых и гемопоэтических клеток Банк компонентов крови

- 12. донор Донор - от лат. donare – «дарить» –человек, отдающий свою кровь с целью применения её

- 14. Донорство Категории доноров 1. Активные доноры 2. Кадровые доноры 3. Доноры-родственники 4. Безвозмездные доноры 5. Доноры

- 15. Источники получения крови Нативная донорская кровь – переливаемая непосредственно от донора реципиенту (прямое переливание). В настоящее

- 16. 4. Утильная кровь – кровь, полученная при кровопускании при гипертоническом кризе, эклампсии, отёке лёгких ит.д.; 5.

- 17. Компоненты крови – используемые для лечебных целей составляющие крови, которые могут быть приготовлены из цельной крови

- 18. КОМПОНЕНТЫ КРОВИ эритроциты стволовые кроветворные клетки плазма лейкоциты тромбоциты

- 19. Эритроцитарная масса- основной компонент крови, который получают из консервированной крови путем отделения из нее плазмы. Показания

- 20. Отмытые эритроциты – получают из цельной крови или эритромассы путем отмывания их в изотоническом растворе или

- 21. Плазма – жидкая часть крови, в состав которой входят биологически активные вещества: белки, липиды, углеводы, ферменты

- 22. Лейковзвесь (лейкоцитарная масса) – получают из 5-8 л крови с использованием сепаратора крови для переливания больным,

- 23. Тромбоцитарная масса (ТМ) – получают путем отделения тромбоцитов из цельной крови. Показаниями к переливанию ТМ являются:

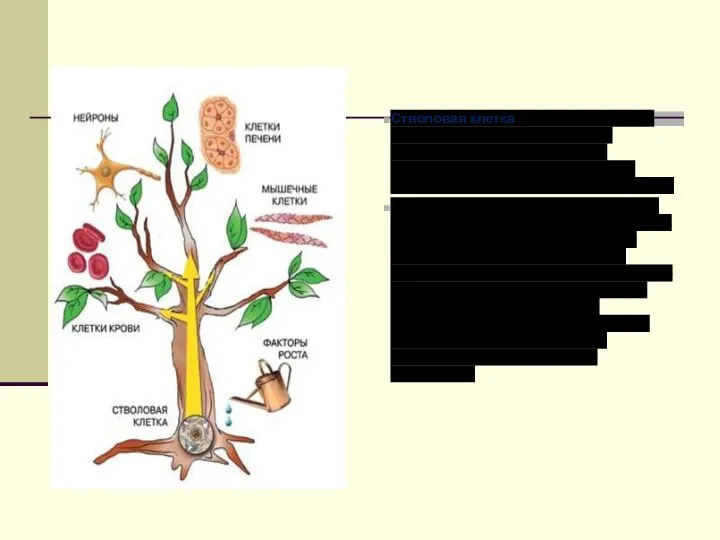

- 24. Стволовая клетка — предшественница всех клеток организма. Она очень «молодая», незрелая и способна превратиться в любую

- 25. Это свойство дает ученым возможность использовать стволовые клетки для выращивания органов и тканей человека. Появляется шанс

- 26. Препараты крови 1. Белковые препараты комплексного действия: а) альбумин; б) протеин; 2. Корректоры свертывающей системы: а)

- 28. Кровезаменители (плазмозаменители) — препараты (растворы), применяемые для трансфузионной терапии (главным образом, внутривенно). В определенной мере могут

- 29. Современные кровезаменители должны выполнять следующие функции: заполнять кровяное русло и восстанавливать объем циркулирующей крови до нормального

- 30. Показания к применению кровезаменителей дефицит ОЦК; (объемациркулирующей крови) острая гиповолемия ; расстройства кровообращения и микроциркуляции; при

- 31. Классификация кровезаменителей

- 32. Гемодинамические (противошоковые) кровезаменители предназначены для лечения и профилактики шока различного происхождения. а) Полиглюкин – коллоидный раствор

- 33. Кровезаменители дезинтоксикационного действия водят при ожогах, сепсисе, интоксикациях различного генеза. а) Гемодез – низкомолекулярный раствор, связывает

- 34. Электролитные (кристаллоидные растворы) Используются для регуляции водно-солевого и кислотно-щелочного состояния, для ликвидации дефицита жидкости, для дезинтоксикации,

- 35. Кровезаменители парентерального питания а) Белковые гидролизаты (гидролизин, гидролизат казеина, аминокровин, аминопептид); б) Растворы смеси аминокислот (альвезин,

- 36. Полифункциональные кровезаменители обладающие рядом свойств: гемодинамическим, дезинтоксикационным, алиментарным действиями.

- 37. Кровезаменители с функцией переноса кислорода: растворы гемоглобина; эмульсии перфторуглеродов

- 38. Кровезаменители - гемокорректоры это практически искусственная кровь (в настоящее время находятся на стадии разработки). Аналог крови

- 39. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ «Компонентная гемотерапия» Возмещают конкретные, недостающие организму больного компоненты крови.

- 40. Доставка крови и её компонентов со станции переливания крови в отделение стационара осуществляется в специальной термоизолирующей

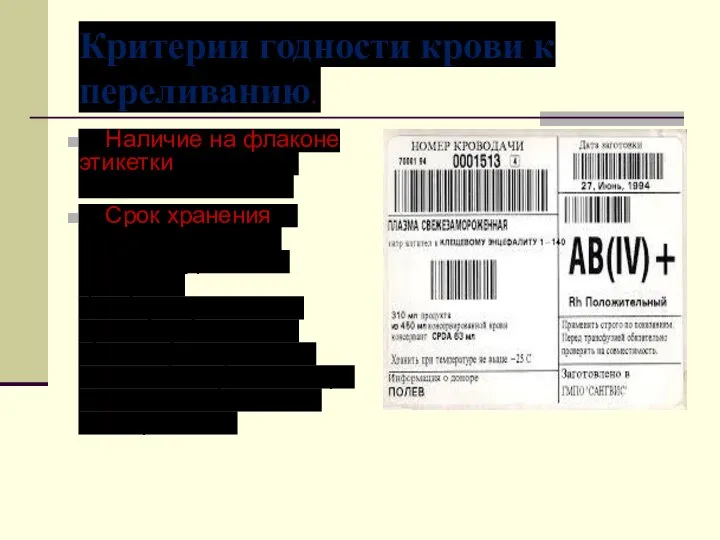

- 45. Критерии годности крови к переливанию. 1. Наличие на флаконе этикетки с полными данными о доноре. 2.

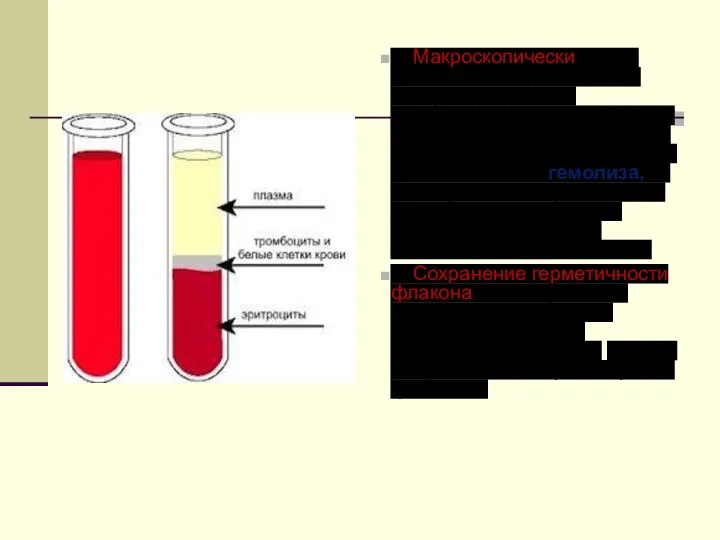

- 46. 3. Макроскопически: кровь должна быть трехслойной: внизу - эритроциты, прослойка лейкоцитов, сверху - плазма. В плазме

- 47. Методы: консервирование при положительных температурах; консервирование при отрицательных температурах. Условия первое — лишение ее способности свертываться,

- 48. Хранение крови при положительных температурах обычно происходит в бытовых комнатных холодильниках. Они обеспечивают поддержание температурного режима

- 49. криоконсервирования используются следующие температурные режимы: умеренно низкие температуры (-40...-60°С) рефрижераторах ультранизкие температуры (-196°С) жидкий азот. Используют

- 50. Консерванты Лимонная кислота (связывают кальций) Цитрат натрия (связывают кальций) Гепарин (связывает тромбин) – хранят 2 дня

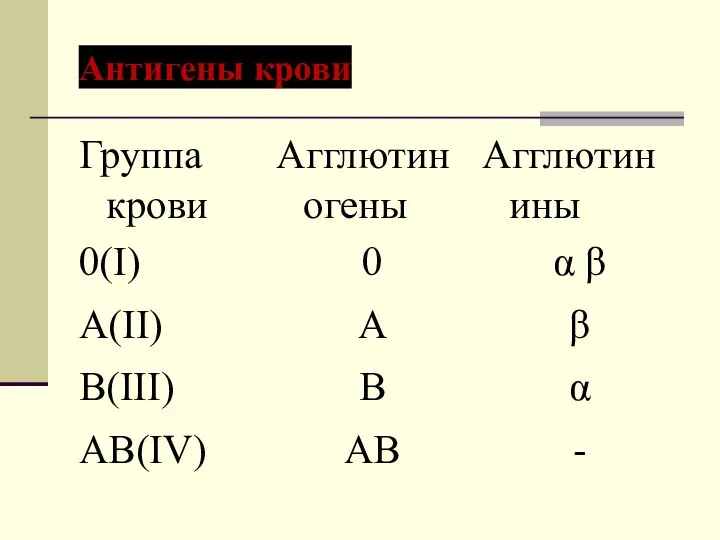

- 51. Система АВО На оболочке эритроцитов крови находятся агглютиногены А и В, а в сыворотке крови -

- 52. Антигены крови

- 53. Определение групп крови Определение стандартными изогемагглютинирующими сыворотками Определение группы крови двойной (перекрестной) реакцией (по стандартным сывороткам

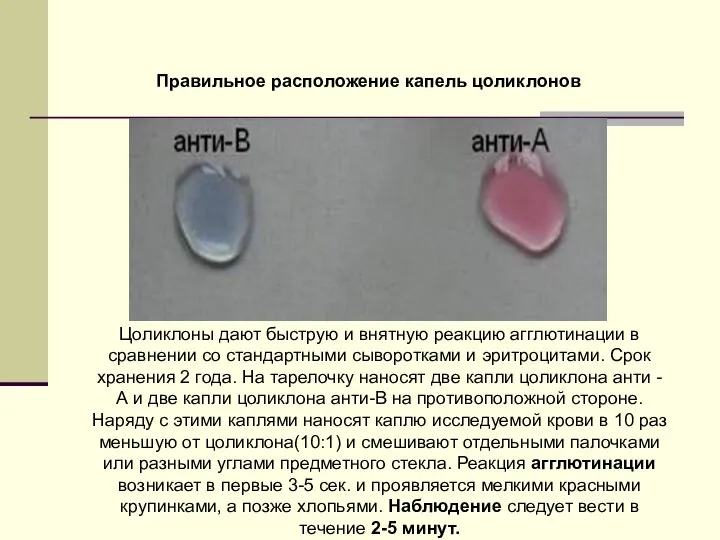

- 54. Цоликлоны

- 55. Цоликлоны дают быструю и внятную реакцию агглютинации в сравнении со стандартными сыворотками и эритроцитами. Срок хранения

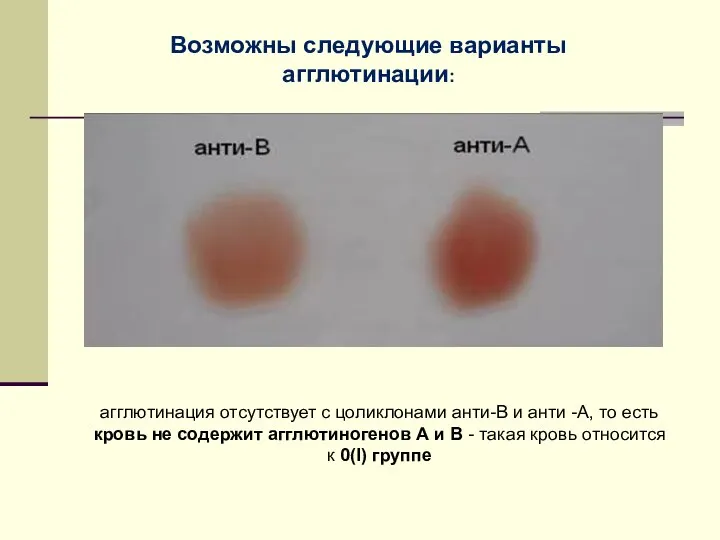

- 56. агглютинация отсутствует с цоликлонами анти-В и анти -А, то есть кровь не содержит агглютиногенов А и

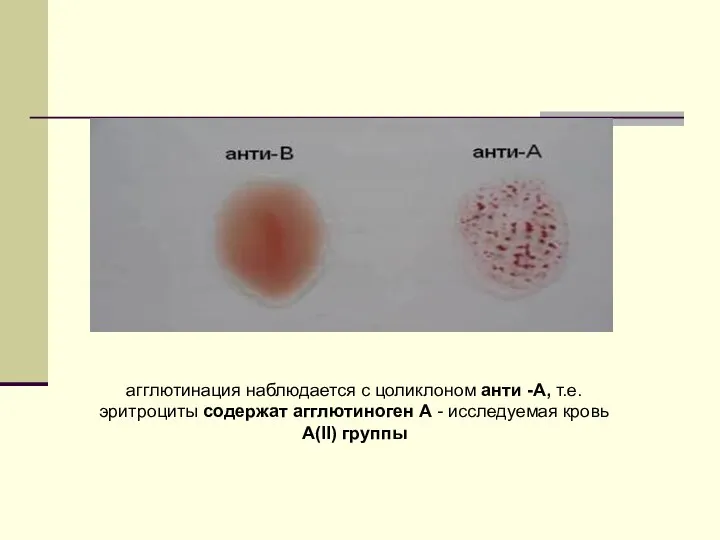

- 57. агглютинация наблюдается с цоликлоном анти -А, т.е. эритроциты содержат агглютиноген А - исследуемая кровь А(II) группы

- 58. агглютинация наступает с цоликлоном анти-В, т.е. эритроциты содержат агглютиноген В - исследуемая кровь В(III) группы

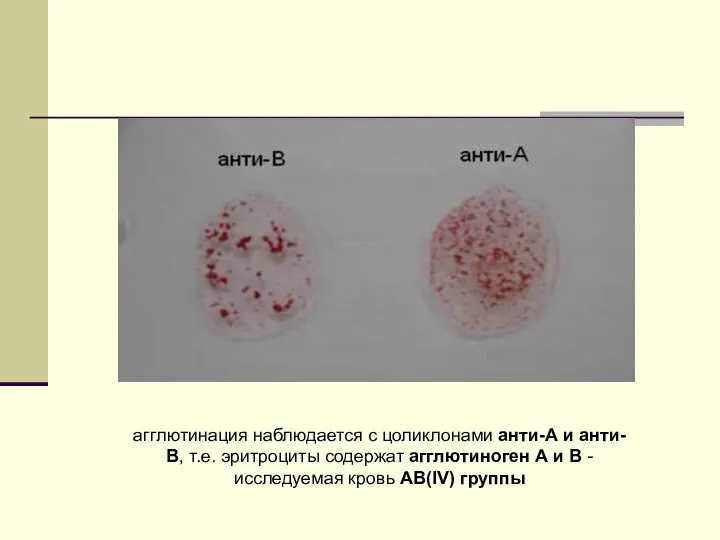

- 59. агглютинация наблюдается с цоликлонами анти-А и анти-В, т.е. эритроциты содержат агглютиноген А и В - исследуемая

- 60. Ошибки при определении групп крови При определении групповой принадлежности крови различают следующие ошибки: а) ошибочное расположение

- 61. Резус-фактор - это особый D-антиген, который впервые был обнаружен в эритроцитах обезьян породы Макаки (Macacus rhesus).

- 62. Определение резус фактора 1. Экспресс-метод стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева. 2. Экспресс-метод на плоскости

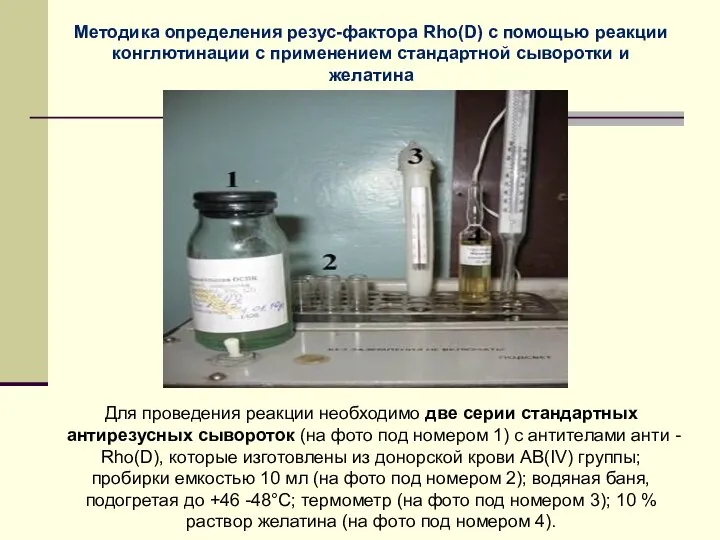

- 63. Для проведения реакции необходимо две серии стандартных антирезусных сывороток (на фото под номером 1) с антителами

- 64. В штативе размещают три пробирки, ко всем трем пробиркам вносят по одной капле исследуемых образцов эритроцитов

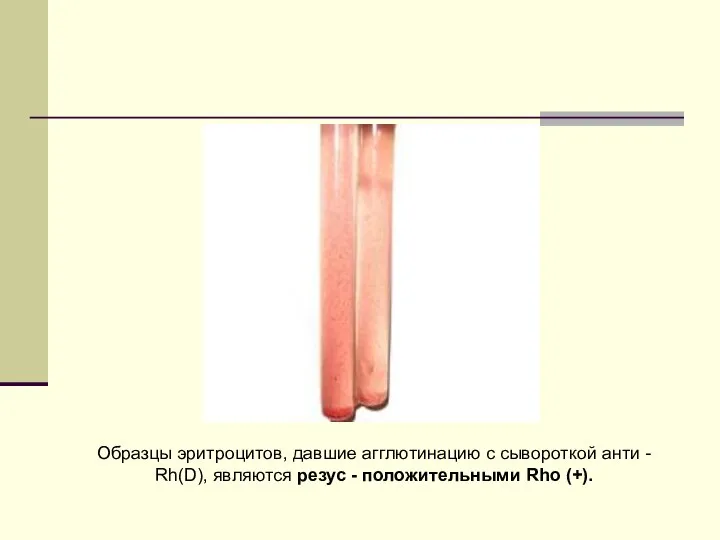

- 65. Образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой анти - Rh(D), являются резус - положительными Rhо (+).

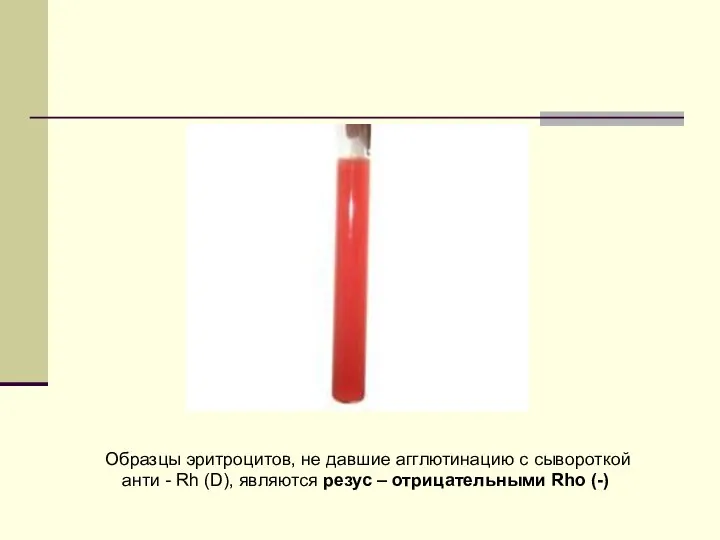

- 66. Образцы эритроцитов, не давшие агглютинацию с сывороткой анти - Rh (D), являются резус – отрицательными Rhо

- 67. Для подтверждения специфичности и активности сывороток антирезус, используемых в реакции, необходимо провести контрольные исследования с резус-положительными

- 68. методом с помощью сыворотки анти - резус АВ(IV) группы крови в неотложных ситуациях пользуются экспресс -

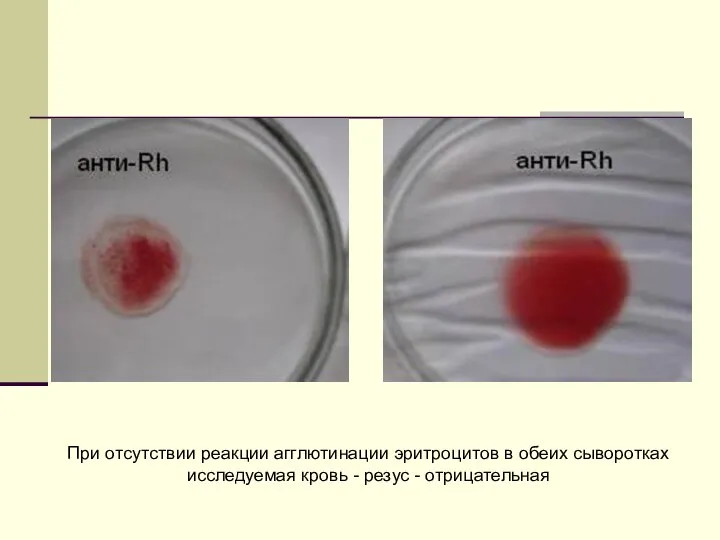

- 69. При отсутствии реакции агглютинации эритроцитов в обеих сыворотках исследуемая кровь - резус - отрицательная

- 70. Основными причинами ошибок при определении резус - фактора по стандартным сывороткам могут быть: пониженная активность антирезусных

- 71. Механизм действия перелитой крови заместительный; гемодинамический; иммунологический; гемостатический; стимулирующий.

- 72. Методы переливания крови 1. Непрямое переливание крови: вливание консервированной крови. 2. Прямое переливание крови: непосредственно от

- 73. Показания к переливанию крови Абсолютные показания острая кровопотеря (более 21% ОЦК) травматический шок II-III степени. относительные

- 74. Противопоказания к переливанию крови Абсолютным противопоказанием к гемотрансфузии является острая сердечно-легочная недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако

- 75. Порядок действий врача при переливании крови 1. Определить показания к гемотрансфузии, выявить противопоказания, собрать трансфузиологический анамнез.

- 76. Сбор трансфузиологического анамнеза. Макроскопическая оценка годности крови. Пробы на индивидуальную совместимость Проба на индивидуальную совместимость по

- 77. Заполнение документации расписку больного о согласии больного на переливание крови протокол переливания крови Наблюдение за больным

- 78. Оформление документации при переливании крови 1. Перед каждой гемотрансфузией врач записывает в историю болезни предтрансфузионный эпикриз

- 79. Осложнения переливания крови Осложнения механического характера острое расширение сердца; воздушная эмболия; тромбозы и эмболии; нарушение кровообращения

- 80. Осложнения реактивного характера Гемотрансфузионные реакции Пирогенные реакции Антигенные (негемолитические) реакции Аллергические реакции

- 81. Гемотрансфузионные осложнения Осложнения при переливании крови, несовместимой по системе АВО Гемотрансфузионный шок Осложнения при переливании крови,

- 82. Осложнения инфекционного характера Передача острых инфекционных заболеваний Передача заболеваний, распространяющихся сывороточным путем Развитие банальной хирургической инфекции

- 83. В настоящее время кровезаменители применяют чаще, чем донорскую кровь. Угроза заражения людей возбудителями СПИДа, сифилиса, гепатитов

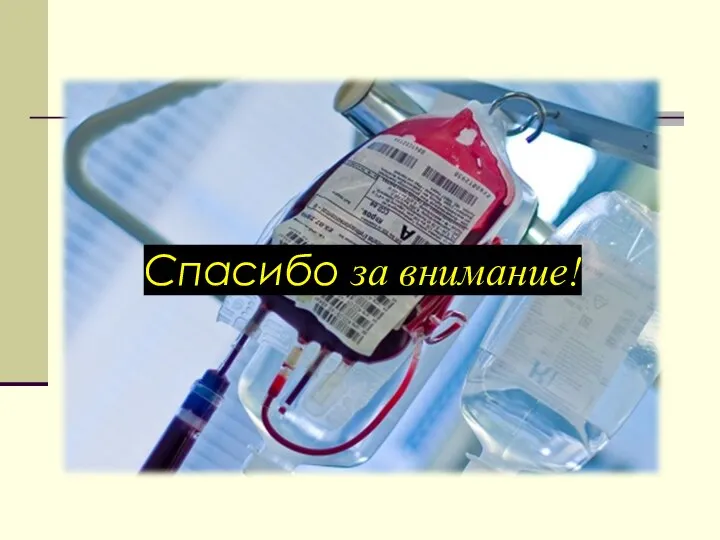

- 84. Сестринский уход за пациентом при проведении инфузии и трансфузии

- 85. Инфузия – это вливание большого количества жидкости в организм; чаще всего речь идёт о внутривенном введении

- 88. Внутривенные инфузии проводят струйно и капельно, в зависимости от скорости вло\ивания растворов. Капельные инфузии позволяют вводить

- 89. Венепункция –это прокол вены для введения в вену лекарственных средств или для забора крови Венесекция –вскрытие

- 90. Периферический внутривенный (венозный) катетер – это устройство, введённое в периферическую вену и обеспечивающее доступ в кровяное

- 91. Катетеризация центральных вен (подключичной, ярёмной, бедренной). Проводит опытный врач анестезиолог - реаниматолог Для непрерывной инфузии

- 92. Набор для катетеризации подключичной вены

- 93. Спасибо за внимание!

- 94. Список используемой литературы и видеоматериалов: Н.В. Барыкина, О.В. Чернова «Сестринское дело в хирургии», Ростов - на

- 96. Скачать презентацию

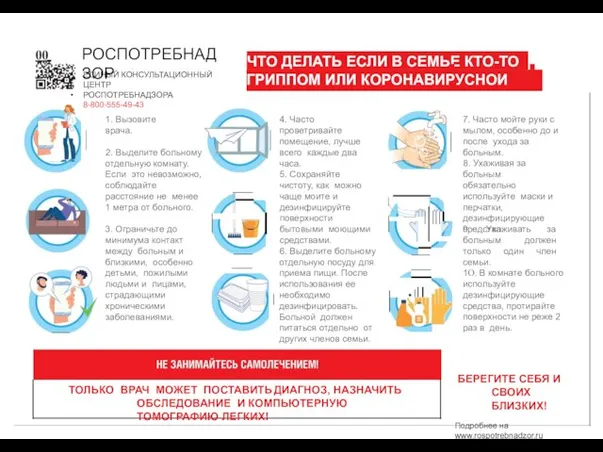

Что делать если в семье кто-то заболел гриппомиликоронавирусной инфекцией. Памятка

Что делать если в семье кто-то заболел гриппомиликоронавирусной инфекцией. Памятка Где образуются эритроциты?

Где образуются эритроциты? Системная красная волчанка

Системная красная волчанка Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях кровообращения

Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях кровообращения Безгазовая видеоэндоскопическая радикальная резекция левой молочной железы при раке

Безгазовая видеоэндоскопическая радикальная резекция левой молочной железы при раке Болезни печени. (Лекция 21)

Болезни печени. (Лекция 21) Мышцы таза

Мышцы таза Протезирование на имплантатах

Протезирование на имплантатах Фитотерапия

Фитотерапия Инфекция в кардиохирургии

Инфекция в кардиохирургии Отчет оториноларингологического отделения и Центра амбулаторной оториноларингологии за 2015 год

Отчет оториноларингологического отделения и Центра амбулаторной оториноларингологии за 2015 год Uşaqlıq sallanması

Uşaqlıq sallanması Динамическая гимнастика

Динамическая гимнастика Портальная гипертензия

Портальная гипертензия Андропауза или мужской климактерический синдром

Андропауза или мужской климактерический синдром Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия Лечение премоляра НЧ

Лечение премоляра НЧ Фармакогеномика метаболизма половых гормонов. Риск рака молочной железы при гормональной терапии во время менопаузы

Фармакогеномика метаболизма половых гормонов. Риск рака молочной железы при гормональной терапии во время менопаузы Периферическая нервная система

Периферическая нервная система Мероприятия по профилактике заболеваний, связанных с водным фактором

Мероприятия по профилактике заболеваний, связанных с водным фактором Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни Токсические эффекты местных анестетиков, меры их предупреждения.Помощь при отравлении. Кокаинизм

Токсические эффекты местных анестетиков, меры их предупреждения.Помощь при отравлении. Кокаинизм НОА (неспорообразующие анаэробы)

НОА (неспорообразующие анаэробы) Наркомания. Последствие приёма

Наркомания. Последствие приёма Медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учёт

Медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учёт ВИЧ и его профилактика

ВИЧ и его профилактика Гигиена питания

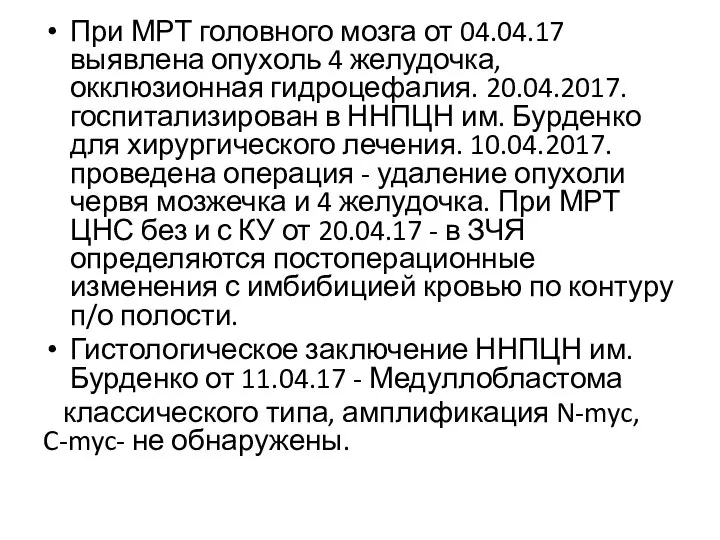

Гигиена питания Клинический случай. Медуллобластома мозжечка и IV желудочка, с метастазированием по оболочкам спинного мозга

Клинический случай. Медуллобластома мозжечка и IV желудочка, с метастазированием по оболочкам спинного мозга